Полная версия

Кто видел в море корабли …

Совершив пару рейсов из Гамбурга в Ленинград и обратно, я понял, что тянуть время дальше, в отношении нашей предстоящей свадьбы с Ириной, нет смысла. Мы давно решили законным образом скрепить наши отношения, и сейчас для этого выдавалось самое благоприятное время. Начальник радиостанции сам предложил подменить меня на две недели (приблизительно столько времени занимал рейс до Гамбурга и обратно). В сложившихся условиях можно было обойтись и одним радиооператором на судне, который мог обеспечить радиообмен судна с берегом в режиме несения вахты одним радиоспециалистом. Капитан судна, после согласования с пароходством, дал «добро» на предоставление мне двух недель выходных авансом, с последующей отработкой. Всё складывалось вполне удачно! Единственной проблемой оставалось доставка в Ленинград моего гражданского паспорта, который находился в Мурманском пароходстве. По закону наш с Иринкой брак мог быть зарегистрирован вне общей очереди, по моему паспорту моряка, без двухмесячного срока ожидания после подачи заявления. Но штамп о заключении брака должен был быть поставлен именно в гражданском паспорте, а не в паспорте моряка, который подлежал замене через каждые пять лет с момента его выдачи. Проблема решилась совершенно сказочным образом! Жена нашего второго помощника была шеф-поваром-наставником в ММП и родственницей Начальника отдела кадров пароходства. Она собиралась приехать к мужу на время следующей стоянки судна в Ленинградском порту. По общему согласию всех ответственных и заинтересованных сторон, ей выдали мой гражданский паспорт, и она привезла его в Ленинград. Таким образом, вопрос о нашей предстоящей свадьбе был решён на всех уровнях!

Торжественная регистрация нашего брака состоялась 23 апреля 1982 года во Дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной. Нашими свидетелями на свадьбе были подруга Ирины (её однокашница по фармацевтическому колледжу) Татьяна и её будущий жених Геннадий, курсант выпускного курса Военно-Морского Училища им. Дзержинского. Мы давно уже были знакомы друг с другом, и они с радостью согласились на участие в нашем торжественном событии. Ирина была прекрасна в белом платье и великолепной фате невесты. Мой костюм дождался своего часа быть использованным по своему прямому назначению – стать костюмом жениха. Когда мы вышли из квартиры на улицу, где нас ожидало свадебное такси с кольцами на краше, нас тут же обступили дети, игравшие рядом на детской площадке. Они заворожённо глядели на Ирину, как на Царевну-Лебедя из Сказки А.С. Пушкина. Невеста была просто чудо, как хороша! И, когда во Дворце бракосочетаний, под звуки свадебного марша Мендельсона мы надели на руки друг другу обручальные кольца, то для нас с Ириной сказка стала былью! Гостей на нашей свадьбе было не много: соседка по коммунальной квартире, да бывшая хозяйка Ирины, Полина Васильевна, у которой Ира жила в комнате во время учёбы в фармацевтическом колледже, ставшая для нас старшим товарищем и другом. Наши свидетели подготовили для нас много различных шуточных поздравлений и конкурсов. Свадьба получилась скромной, но весёлой. А самое главное – счастливой! К тому времени родители Ирины помогли обставить её комнату мебелью, и теперь в ней было всё необходимое для нашей дальнейшей семейной жизни. Так родилась наша семья, чему мы были очень рады.

Наш «медовый месяц» обещал быть, поначалу, коротким. Через неделю после нашей свадьбы «Адмирал Ушаков» должен был прибыть в Ленинград, и мне предстояло уйти на нём в очередной рейс. За несколько дней до прихода судна в порт мне пришла телеграмма от начальника радиостанции, что получено рейсовое задание: после выгрузки труб в Ленинграде следовать в Ригу под загрузку попутным грузом в Гамбург. Это означало, что рейс в Ригу будет каботажным. А с согласия капитана, членам экипажа судна разрешается брать с собой в каботажный рейс близкого родственника. Я рассказал Ире о перспективе нашего свадебного путешествия на теплоходе до Риги. Она встретила моё предложение с восторгом! Оставалось только получить разрешение капитана, чтобы мне взять с собой в рейс жену, а Иринке договориться на работе о предоставлении ей очередного двухнедельного отпуска. Но первым делом, мне нужно было попасть на борт «Адмирала Ушакова». А это, как оказалось в дальнейшем, стало не таким уж и лёгким делом.

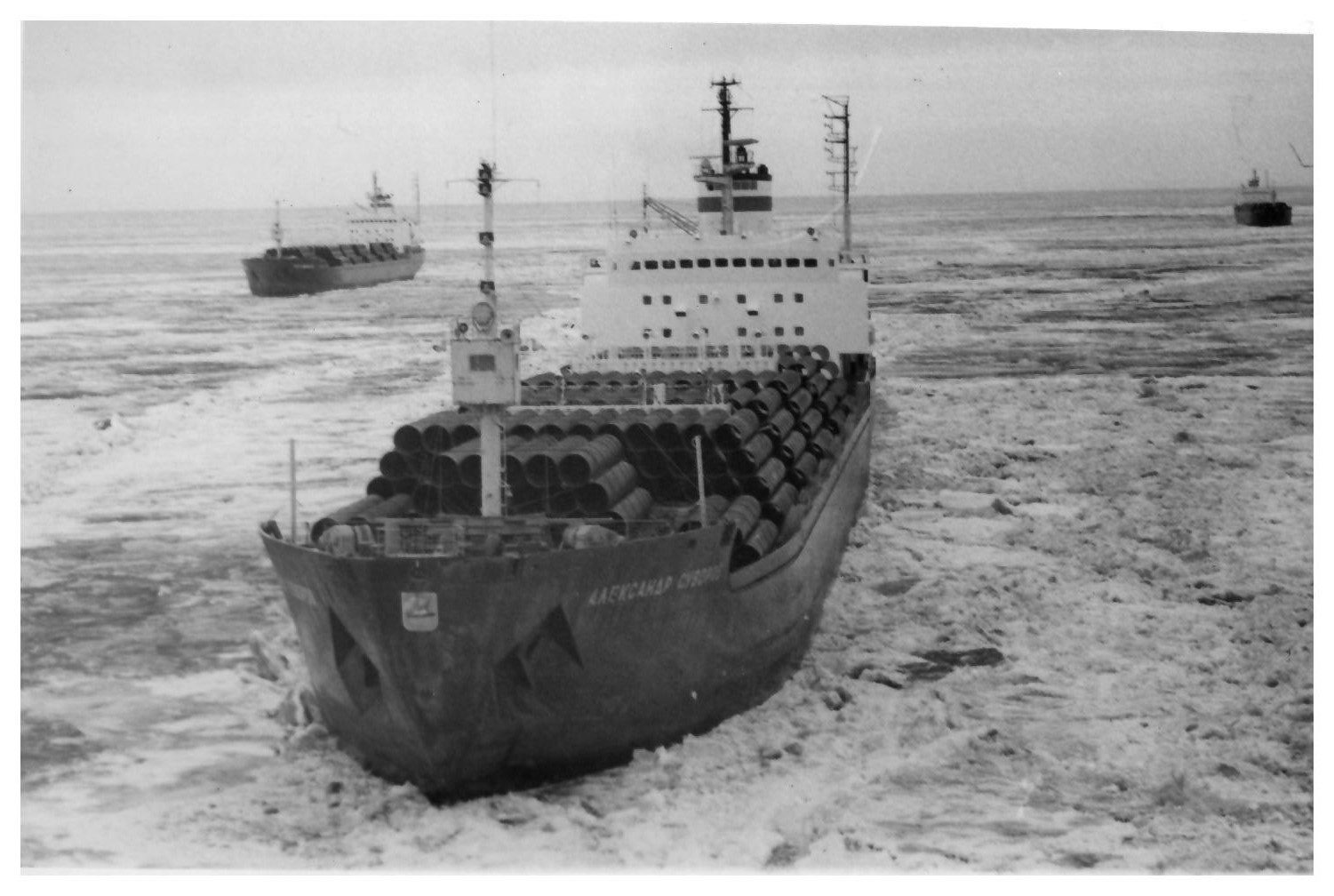

Узнав по телефону у диспетчера порта, на каком причале и в какое время будет швартоваться «Ушаков», я стал собирать свой чемодан «мечта оккупанта». Потом простился с женой, надеясь увидеться с ней на следующий день, и в наступивших весенних сумерках отправился в порт, чтобы по старой флотской традиции подняться на борт своего судна сразу же после его швартовки к причалу. Но когда я добрёл, наконец-то, до того места, где должен был находиться «мой пароход», причал был пуст! «Да, – подумалось мне, – недаром гласит старинная флотская поговорка: там, где начинается флот, там кончается порядок!» Опять видно диспетчер что-нибудь напутал: то ли время, то ли причал … Стоять на пустой причальной стенке с чемоданом и ждать неизвестно чего, было глупо. Поэтому я, заприметив на соседнем причале знакомые очертания пришвартованного судна с включенными стояночными огнями, обрадовался, что диспетчер, вероятно, назвал мне не тот причал, а мой пароход стоит правее, в паре сотен метров от этого места. Когда только он успел пришвартоваться так быстро? Волоча бьющий меня по ногам чемодан, я, наконец, приблизился к корме впередистоящего судна на расстояние, с которого уже мог прочитать белеющие в ночи буквы названия: «Александр Суворов» и порт приписки – Мурманск.

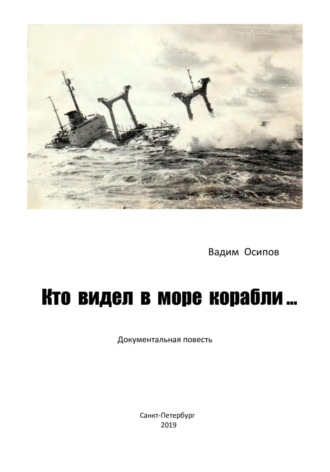

«Здравствуйте, приехали!» – недобро поздравил я себя. После чего, кряхтя и чертыхаясь, я поднялся по спущенному трапу на высокий борт однотипного с нашим судна. Вахтенный матрос ответил на моё приветствие «широкоплечей улыбкой». На мой дальнейший вопрос об «Адмирале Ушакове» он ответил, что моё судно в настоящий момент сидит на мели посреди Ленинградского порта, и, скорее всего до утра, будет там находиться. Вахтенный помощник, подошедший посмотреть, кого это принесли к ним черти посреди ночи, подтвердил эту информацию. Мне ничего не оставалось делать, как только попрощаться с коллегами по пароходству и покинуть территорию порта.

Последний трамвай довёз меня до Балтийского вокзала, недалеко от которого жила с семьёй моя дорогая тётушка. Она всегда выручала меня в трудную минуту, когда я ещё учился в мореходке, да и потом, во время всей моей дальнейшей самостоятельной трудовой жизни. Около часа ночи, когда метро уже закрылось, я звонил в дверной звонок тетушкиной коммунальной квартиры. Моя тётя удивилась моему неожиданному ночному визиту, но всё равно была мне рада. Через полчаса я уже спал на кровати вместе с моим дядей, который так и не проснулся. А утром он был весьма удивлён, увидев рядом с собой вместо родной жены, своего племянника! Все стали собираться на работу. Попив чайку на завтрак, поблагодарив родственников за оказанное ими гостеприимство, я отправился в порт. «Ушакова» уже швартовали к причалу. Видимых повреждений на корпусе я не заметил. Потом ребята рассказали мне, что в порт их заводил местный лоцман, и как ему удалось посадить наше судно на мель посреди хорошо известной ему акватории, осталось для них загадкой! Нам предстояла выгрузка привезённых труб большого диаметра, и осмотр подводной части судна на предмет выявления повреждений. Это заняло несколько дней стоянки судна в Ленинграде. За это время я получил разрешение от капитана «Ушакова» на то, что бы Иринка отправилась в рейс до Риги вместе со мной. Всё складывалось прекрасно! Администрация аптеки предоставила Ире отпуск без каких-либо сложностей, и наш «медовый месяц» продолжился на борту «Адмирала Ушакова».

Из Ленинграда мы уходили в праздник, девятого мая, в День Победы! Все свободные от вахты члены экипажа и члены их семей поднялись на верхний мостик нашего судна, откуда открывался великолепный вид на вечерний Ленинград. Приближалась пора Белых ночей, и заходящее солнце золотило купол Исаакиевского собора, шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Было тихо и безветренно. Когда мы прошли Морской канал и вышли в акваторию Невской губы, над городом расцвели вспышки праздничного салюта! Замечательное и захватывающее зрелище! Мы кричали «Ура!» каждому новому залпу, а душа была переполнена восторгом от того, что можно радоваться празднику и предстоящему морскому путешествию вместе с дорогим и близким тебе человеком. Это было прекрасно, и мы были счастливы!

Наш переход в Ригу не занял много времени. Но каждая минута, проведённая нами вместе, была для меня и Ирины очень дорога и чудесна! Начальник радиостанции, жена к которому так и не приехала, увидев мою Иринку, мысленно позавидовал моему счастью и стал придумывать для меня массу неотложных дел, которые нужно было обязательно выполнить. Ребята говорили мне, что за весь предыдущий рейс они видели начальника только на вахте в радиорубке. Ничем другим он не занимался, очевидно, решив, что все остальные работы надлежит выполнять второму радисту, то есть мне, когда я вернусь на судно после предоставленного мне краткосрочного отпуска. Поэтому я пропадал: то на вахте в радиорубке, то в аккумуляторной, то на верхнем мостике. Иринке тоскливо было сидеть в каюте одной и бесконечно слушать на магнитофоне записи Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэтому она ловила момент, когда никого рядом со мной не было, и тихонько сидела рядом, наблюдая, как я чиню какую-нибудь «радиохреновину» или крашу какой-нибудь кожух, в котором эта хреновина находилась. Мы разговаривали обо всём, что нам было интересно, а главное, о нашей будущей счастливой семейной жизни. Когда вечером в столовой команды показывали очередной фильм, и мы с Иринкой пришли на киносеанс, то были восторженно встречены всеми рядовыми членами команды «Ушакова». Один из мотористов, прищурив глаза и проводив мою жену оценивающим взглядом моряка, тихо произнёс как бы про себя: «Ах, какая женщина!». А жена капитана, поняв, что этот комплимент адресован не ей, надула губы и отвернулась от нас. Второй помощник капитана, жена которого привозила мне из Мурманска гражданский паспорт, сокрушался, что мы немного поспешили отпраздновать нашу свадьбу, а то можно бы было сделать её комсомольско-молодёжной, и весь экипаж «Ушакова» мог бы на ней славно погулять. В общем, мой выбор в отношении жены был одобрен всеми членами экипажа, а мнение их родственников нас мало интересовало.

Ира взяла с собой в поездку только самые необходимые вещи, поэтому её гардероб не отличался особым разнообразием нарядов. Обычно она была одета в великолепное шёлковое платье жёлтого солнечного цвета, сшитое в Японии, которое ей подарила её тетя с Камчатки. Или же в простую юбку с нарядной блузкой. Вот и весь ассортимент. Жена капитана начала негласную войну мод, одевая каждый день новую блузку к своей неизменной любимой юбке. Но, даже этот калейдоскоп заграничных шмоток не давал ей преимущества перед природной красотой молодости и свежести моей очаровательной жены. Экипаж тихонько посмеивался над этими женскими баталиями и продолжал заниматься своим делом.

Когда мы прибыли на рейд Рижского морского порта, нас ожидал ещё один неожиданный сюрприз. Причалы порта были заняты, и нам надлежало стоять на рейде в ожидании разрешения захода в порт для загрузки. Перспектива побыть вместе ещё неделю или даже больше того, была для нас с Иринкой весьма приятной. Поскольку в республиках Прибалтики соблюдается обычай всё делать не спеша, то мы с радостью покорились судьбе и наслаждались неторопливым течением времени в обществе друг друга. Работы в радиорубке было немного, так как мы не могли на ближнем рейде осуществлять передачу по радио и получали корреспонденцию от пароходства только в режиме приёма. Для отправки нашей корреспонденции в адрес пароходства следовало все радиограммы печатать на бланках и приносить их в береговой центр связи Латвийского пароходства. Где потом сдавать их диспетчеру для дальнейшей отправки по береговым линиям связи. Мы с начальником радиостанции, попеременно меняясь между собой, официально раз в день в рабочее время отправлялись рейдовым катером на берег для передачи корреспонденции диспетчеру радиоцентра. Время возврата на судно не оговаривалось, поэтому рабочее время плавно переходило во время отдыха. Конечно же, в таких поездках меня всегда сопровождала Ирина. Быстро покончив с выполнением моих служебных обязанностей, мы погружались в волшебную атмосферу Латвийской столицы, бродя по лабиринтам запутанных старинных улочек и наслаждаясь видами новостроек, гармонично вписанных в общую картину города. Возвращались мы на последнем катере, чтобы побольше увидеть и запомнить что-то новое и интересное. Наш путь из порта и в порт пролегал всегда по одним и тем же улицам, и мы, проходя через цветочный рынок, всегда радовались обилию и разнообразию продаваемой там флоры. А в нашей каюте появлялся каждый день небольшой букетик цветов, подаренных мною Иринке.

Весна продолжала своё победное шествие по территории Прибалтики, и за время нашей стоянки мы могли наблюдать, как зеленеет трава, как кусты и деревья всё больше и больше покрываются распустившейся зелёной листвой. Этот цвет наиболее приятен глазам моряков потому, что в палитре морского пейзажа отсутствует цвет живой зелени. И закрывая глаза в дальнем плавании, моряк видит перед собой лица родных и близких ему людей, родной дом и, обязательно, зелень окружающих его деревьев, кустов и травы. Если не верите, то попробуйте сами походить в морях несколько месяцев без захода в порт, и вы легко со мной согласитесь.

Прошло несколько дней, когда наконец-то нам разрешили войти в порт. Это означало, что скоро мы попрощаемся с нашими родными и близкими людьми, которые вместе с нами были в этом самом приятном для всех нас каботажном рейсе. Пора было покупать билет на поезд Рига-Ленинград для Иринки. Наш «медовый месяц» был недолгим, но таким прекрасным! Теперь Ира знала, как выглядит моя работа, люди, с которыми мне предстоит уходить в море, и как это здорово, что теперь у нас с ней есть самое главное – мы семья! Когда моряк знает, что его ждут на берегу, то никакие расстояния, никакие бури и штормы ему не страшны. А разлука и тоска по родному дому и семье – это всего лишь испытания на прочность самых крепких и прекрасных человеческих отношений! Тот, кто верит и ждёт, обязательно будет вознаграждён за терпение и верность. А пока, мы находились лишь в самом начале нашего долгого семейного жизненного пути. И всё у нас было ещё впереди!

Вот и настал тот вечер, когда я проводил свою жену на поезд, обнял и поцеловал её перед долгой разлукой, запомнил каждую чёрточку любимого лица, и поезд увёз самого дорогого мне человека в Ленинград, ставший теперь для нас родным домом. В порт я возвращался уже один. Продавец тюльпанов на цветочном базаре, у которого мы с Ирой каждый день покупали по букетику цветов, разочарованно посмотрел мне вслед. Начинались дни, а может быть и месяцы разлуки, которая становилась теперь для нашей семьи суровой действительностью. Но без разлук не было бы встреч! Поэтому мы сделали свой первый шаг на этом долгом и трудном пути, и не собирались останавливаться.

«Адмирал Ушаков» выполнял рейс Рига – Гамбург. Вольный город Гамбург расположен на реке Эльба. Это старинный «ганзейский город-государство», в котором сохранилось много обычаев и ритуалов. Когда судно проходит мимо здания на берегу, где размещена какая-то местная навигационная служба, то по сложившейся традиции из громкоговорителей на здании начинает звучать гимн той страны, государственный флаг которой развивается на флагштоке проходящего судна. Это знак приветствия и уважения. В ответ мы тоже даём гудок и входим в акваторию Гамбургского порта. Аналогично выглядит и ритуал выхода судна из порта. Это доказывает в очередной раз, что моряков здесь любят и уважают. Всем хорош город Гамбург! Огромный порт встречает и провожает каждый день множество кораблей и судов. Местные торговцы – «маклаки» специально приезжают на своих микроавтобусах к борту судна, чтобы доставить моряков к своим магазинчикам, расположенным за территорией порта. Потом привозят обратно. Но, если вы захотите погулять по городу и вернуться в порт самостоятельно, то нельзя использовать английское слово «порт» при общении с местным населением. Вас, просто, не поймут. Здесь все говорят по-немецки. А порт по-немецки будет «seehafen».

Цены для советских моряков в Гамбурге высоковаты. Здесь есть всё, что пожелаешь! Но наши моряки «загранзагрёба» предпочитают «отовариваться» в Антверпене или Роттердаме, этих Европейских «столицах маклаков», где с ценами всё в порядке! А вот, гулять по Гамбургу – приятно! Здесь есть на что посмотреть! Город напоминает Венецию, с её многочисленными каналами и мостами. Здесь всё это тоже есть, но выглядит иначе. Эдакий «индустриальный» стиль зданий из красного кирпича, стены которых отвесно обрываются в тёмную воду каналов. Не так уютно, как в Венеции. Но и здесь тоже утки с лебедями плавают, и спортивные вёсельные лодки проносятся. За чистотой здесь следят, и никакое дерьмо в каналах не плещется. Немецкий «alles in Ordnung!» повсюду. Огромное здание ратуши с позеленевшими скульптурами у входа, величественное и прекрасное снаружи и внутри. Ну, и главные достопримечательности: пиво, горячие сосиски с неострой горчицей, и знаменитая «улица красных фонарей» Репербан (он же Рипербан, Reeperbahn)! Как выяснилось, первые помощники капитана обожали посещать эту улицу. Преимущественно днём, и в сопровождении ещё двоих членов «тройки» из личного состава экипажа судна, возглавляемой первым помощником лично.

Тут учитывались все интересы:

Во-первых, моряки могли бесплатно удовлетворить своё любопытство в отношении осмотра широко известной городской достопримечательности;

Во-вторых, совершенно бесплатно взглянуть на символически прикрытые нижним бельём обнажённые женские тела, от которых они уже отвыкли за рейс;

В-третьих, замполит был абсолютно спокоен, что полностью контролирует ситуацию и не допустит никаких аморальных действий со стороны вверенных ему членов экипажа на территории иностранного государства с чуждой нам капиталистической идеологией.

А то, вот был случай во время групповой плавательной практики, когда один из курсантов отстал от группы и оказался заложником «жрицы любви», которая соблазнила молодого моряка и потребовала от него законную плату за предоставленное удовольствие. Курсант оказался некредитоспособным, и был заперт в «производственном помещении» до оплаты долга. Надо сказать, что «производственные помещения» секс-индустрии Гамбурга на улице Репербан представляли собой небольшие комнаты с застеклёнными витринами на первых этажах зданий. В них на барных стульях восседали в свободных позах представительницы «вечной профессии», слегка одетые в откровенные бюстгальтеры и стринги. Их «рабочую одежду» дополняли толстые вязаные шерстяные носки, которые они одевали себе на ноги. По одной или по две, напарницы из секс-бригады коротали время в ожидании клиентов, занимаясь вязкой на спицах вышеупомянутых носков, и обмениваясь друг с другом последними сплетнями. Некоторые из витрин были закрыты шторами. Это означало, что идёт «производственный процесс» и клиенту стоит обратиться за услугой в соседнее свободное «производственное помещение». Некоторые «многостаночницы» привлекали внимание клиентов, навалившись на прозрачное стекло двери необъятной грудью и бросая на прохожих вожделенные взгляды. Но в дневное время народу на улице было немного, поэтому их «улов» был небольшим. Вот за одной из таких дверей, и плакал бедный курсант, безуспешно пытаясь привлечь внимание прохожих к своему бедственному положению. Колотить по стеклу руками ему запретил дюжий вышибала, жестами предупредив его о жутких последствиях в случае порчи курсантом «казённого имущества». Несчастный морячок мог лишь тихо скулить и дожидаться возвращения своих товарищей, которые могли его спасти из западни, расставленной бездушными акулами капитализма. Когда группа курсантов во главе с «ответственным товарищем» обнаружила отсутствие одного из членов своего коллектива, то из туристической группы, группа превратилась в поисковую, и вскоре обнаружила страдальца за стеклом заведения. Денег, которые должны были пойти на пиво с сосисками, и валютной заначки «ответственного товарища» едва хватило на выкуп. Поэтому все вернулись на борт советского судна трезвыми и злыми. И единственное, что могло хотя бы в какой-то мере восполнить моральный и материальный ущерб товарищам, так бездарно убившим своё драгоценное увольнение на берег, был подробный, с упоминанием многочисленных деталей и описанием испытанных ощущений, многократно повторенный рассказ бедолаги о времени проведённом в обществе чуждой нам заграничной «жрицы любви».

Мы свято помнили эту правдивую историю, и, наученные горьким опытом других поколений мореходов, воздерживались от посещения подобных злачных мест портового города Гамбурга. Где, кстати сказать, в далёких «пятидесятых» начинали свою исполнительскую карьеру музыканты легендарной группы «Beatles».

После выгрузки в порту, нам предстояло загрузить на борт трубы большого диаметра. Поскольку близилось лето, то сезон штормов в Северном и Норвежском морях окончился. Наш следующий рейс из Гамбурга в Новый порт, который находился на реке Обь, мы должны были совершить вокруг Норвегии. Пересечь Баренцево, Печорское и Карское моря и за островом Белый войти в Обскую губу. Вот такое нам предстояло «Хождение за три моря». Если бы мы могли безостановочно двигаться непосредственно в порт выгрузки, это было бы очень хорошо для нашего «валютного кошелька». Поскольку каждый день, проведённый за границей, оплачивается моряку загранплавания по фиксированному тарифу в зависимости от занимаемой должности на судне. Но пароходство не намерено платить валюту морякам, фактически выполняющим каботажный рейс во внутренних водах СССР. Поэтому мы были остановлены на рейде родного Мурманска, к нам подошёл катер с нарядом пограничной службы, и нам закрыли границу. Валюта перестала нам «капать». Так вот, оказывается, «с чего начинается Родина?!» Всё совсем не так, как в знаменитой одноимённой песне в исполнении Марка Бернеса. Теперь мы могли совершенно спокойно, не думая о валюте, за фиксированный денежный оклад в полновесных российских рублях следовать в пункт назначения – Новый порт. Но следовать самостоятельно мы могли по чистой воде только до пролива Карские ворота, который разделяет Новую Землю и остров Вайгач. Пролив в это время был всё ещё забит льдом, и нам пришлось ждать ледокол, который работал на этой ледовой перемычке, проводя через неё караваны транспортных судов. Мы присоединились к группе наших собратьев – таких же судов, ожидающих ледокольной проводки. Нас набралось штук пять, и когда ледокол вернулся с очередным караваном, следующим нам навстречу по трассе Северного морского пути (Севморпуть), то мы тоже выстроились в кильватерный строй, и наш караван, возглавляемый ледоколом «Капитан Сорокин», отправился в путь. Расстояние, которое нам нужно было преодолеть, было не таким уж и большим. Но лёд непредсказуем. То он разряжен, то громоздится торосами, то начинается сжатие ледяных полей, и суда, следующие за ледоколом по пробитому каналу, стопорятся и не могут самостоятельно двигаться вперёд. В этом случае ледокол возвращается и, проходя вблизи застрявших судов, окалывает вокруг них лёд и расширяет канал. Если же это не помогает, то начинается проводка судна «на усах». Это выглядит так.

У ледокола на корме имеется специальное углубление в корпусе, называемое кормовой вырез. Он оборудован привальным брусом, буксирными кранцами, стропами для крепления и резиновой подушкой, в которую упирается нос ведомого судна. Всё это позволяет ледоколу осуществлять ледовую проводку судна в тандеме. Швартовые тросы часто называют «усами», поэтому вид такой ледовой проводки и называется «идти на усах». Вот так, «где мытьём, где катанием», мы добрались до конца ледовой перемычки, и вышли на чистую воду. Там нас уже ждали другие суда, которые ледокол должен был провести в обратном направлении. Такая вот работа у ледокольщиков. Катайся туда-сюда по ледяному полю, как трамвай, от одной до другой конечной станции. В порт ледокол во время навигации заходит нечасто. Нельзя, чтобы работа на Севморпути во время летней навигации прерывалась. Каждый день – на вес золота! Всё снабжение ледокол получал от проходящих судов. Вода, топливо, продукты – всё это перегружалось на борт ледокола, и он безостановочно выполнял ледовую проводку судов. Особо срочные грузы доставлялись на ледокол вертолётами. Для этого на ледоколе имеется вертолётная площадка на корме и вертолётный ангар. За короткую летнюю навигацию, которая продолжается в этих широтах с мая по октябрь, было нужно завезти в замерзающие порты Заполярья продовольствие, материально-техническое снабжение, топливо, товары для населения и ещё кучу различных грузов. А также обеспечить перемещение из портов Дудинка и Игарка, расположенных на Енисее, различных народнохозяйственных грузов. Основными из них были рудные концентраты Норильского никелевого комбината – крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, который был также одним из крупнейших производителей платины и меди. Особо ценные руды перевозились не «в навал», а в специальных контейнерах-изложницах, представляющих собой огромные металлические стаканы с плотно закрываемыми крышками. Руду перевозили специализированные грузовые суда ледового класса – рудовозы. Вот как раз таким судном и являлся наш «Адмирал Ушаков». На немецких верфях в Варнемюнде для Советского Союза была построена серия специализированных судов для перевозки навалочных грузов. В Мурманском морском пароходстве их называли «полководцами», поскольку суда были названы в честь великих военачальников России.