Полная версия

Незаметные истории, или Путешествие на блошиный рынок (Записки дилетантов)

Как-то раз в конце лета 1971 года, возвращаясь из детской библиотеки, мы с ним заметили в окне одного из неказистых одноэтажных частных домов выставленные на подоконник парные бронзовые подсвечники. Мы остановились и долго любовались ими. В груди у меня замирало и екало – наверное, как у азартного охотника, почуявшего добычу.

Дед предложил мне отнести библиотечные книги домой, а затем вернуться, зайти к обитателям квартиры и рассмотреть захватывающие дух предметы поближе, расспросить владельцев об их происхождении. Так мы и сделали. Из-за робости я долго топтался на пороге, прежде чем мы позвонили в дверь. Нам открыла светлоглазая седая старушка, которая безо всякого удивления с удовольствием впустила нас в дом. Пройдя через темные сени и войдя в комнату, я обмер от неожиданности: на стенах тикала дюжина диковинных часов, помещение было плотно заставлено старинной мебелью, фарфоровой и хрустальной посудой, бронзовыми статуэтками и подсвечниками, десятками причудливых безделушек. Не квартира – музей! Хотя нет – здесь между человеком и вещами, которые были сгружены в беспорядке, оставляя лишь узкие проходы, не чувствовалось музейной дистанции.

Как оказалось, это было временное пристанище местного собирателя и реставратора старины Василия Петровича Серебрякова. В доме, где жили он и его жена, в то время шел капитальный ремонт. Хозяин всего этого богатства был в отъезде до осени, поэтому после беглого осмотра сокровищ под доброжелательные комментарии его супруги мы договорились встретиться в следующем году. Гостеприимная хозяйка просила заходить без церемоний.

* * *Долгие месяцы до следующих летних каникул я бредил предстоящей встречей и даже посвятил коллекции Серебрякова школьное сочинение на свободную тему, вызвав живой интерес у учительницы русского языка и литературы. От нее же я впервые услышал новое слово – «антиквар». Мне мечталось, что коллекционер возьмет меня в «ученики» и посвятит в секреты собирательства и реставрации.

Приехав в Горький на рубеже мая – июня 1972 года, я на следующий же день бросился на розыски коллекционера. С прошлогоднего жилья Серебряковы съехали, но найти их по постоянному адресу труда не составило. Я вздохнул с облегчением, увидев на подоконнике полуподвальной квартиры выставленные напоказ, вровень с асфальтом, за оконным стеклом без решеток и сигнализации, позолоченные изнутри серебряные чаши с многоцветной эмалью. Позвонить в дверь с металлической пластиной, на которой была выгравирована фамилия жильца, я, как и годом ранее, никак не решался. На подмогу вновь пришел мой дед.

На этот раз Василий Петрович был дома. Он любезно показал нам свои собрания, выставленные на поверхностях столов, шкафов и полок, разложенные в шкафах-витринах и развешанные на стенах. Сам он специализировался на фарфоре и бронзе, но попутно, про запас и на обмен, собирал все, что может представлять интерес для антиквара. Он, подобно музейному гиду, водил нас по квартире. А с какой любовью рассказывал он о своих сокровищах! Вот бронзовые часы с портретом Екатерины II на фарфоровом циферблате, подаренные императрице. Часы завещаны Эрмитажу. Вот пурпурные богемские бокалы из имения рейхсмаршала Германа Геринга. Над дверью в кабинет – картина-мозаика, выложенная из уральских камней и изображающая Симеона Столпника в пустыне. После смерти владельца она должна достаться Златоустовскому музею. В темном коридоре – шкаф со старинными русскими фарфоровыми статуэтками от Алексея Попова и других лучших мастеров царской России. Над массивным рабочим столом в кабинете – медные, латунные, серебряные, бронзовые складни, кресты, наперсные иконки XVIII – XIX веков, вызвавшие во мне зависть начинающего коллекционера.

Как сейчас вижу: Василий Петрович перебирает коробочки на столе и в его ящиках. Вот в маленьком деревянном пенальчике под стеклянной крышкой с увеличительным стеклом набор миниатюрных замков-сундуков из Павлова Нижегородской губернии. Самый маленький из них – с булавочную головку, так что разглядеть его и ключик к нему можно только под лупой. А вот китайский резной, ажурный шарик из слоновой кости величиной с вишню, со стоящим на нем слоном. Внутри хитроумно сложено еще двенадцать слоников. Если не разгадать головоломку, шарик не закрыть. У меня, с детства питавшего особую слабость к миниатюрным предметам, такого рода вещицы вызывали щенячий восторг.

* * *Как собиратель старины Серебряков оказался в нужное время в нужном месте: трудно представить себе более благодатную для антиквара среду, чем Россия первой половины ХX века. Революция, войны, террор, голодные бедствия, карточная система лишили многие предметы владельцев, превратили их в дешевое средство обмена на продукты питания и в валюту для откупа от притязаний алчных представителей «родной» и оккупационных властей, в трофеи или бесполезный хлам. К тому же Серебряков был мастер на все руки. За умеренную плату он ремонтировал все, от велосипеда до часов и ювелирных изделий. Он был в состоянии отреставрировать любой предмет, утративший первоначальный вид. С гордостью показывал он нам восстановленный им серебряный чайник начала XIX века, которым мальчишки во дворе играли в футбол. (Как я узнал почти полвека спустя от одного из старых знакомых Серебрякова, в многочисленных ящиках его стола, которые он по понятным причинам не продемонстрировал нам летом 1972 года, лежали целые коробки с геммами, рубинами и даже бриллиантами – материалом для ремонта старинных украшений.)

Да и сам старинный город – идеальное место для антиквара. Горький был буквально нафарширован стариной. Мы, мальчишки, ощущали себя там путешественниками, заброшенными на остров сокровищ: повсюду мерещились нам тайники и клады с несметными богатствами. Эти ощущения не были пустой детской фантазией. Время от времени по городу разносились газетные новости и слухи об очередной находке при сломе дома или ремонте улицы. Так, на следующий год после моих последних летних горьковских каникул в бывшем особняке местных пароходчиков, в одном квартале от дома родителей моей матери, во время ремонтных работ был случайно обнаружен тайник с редкой коллекцией русского и европейского фарфора XVIII – XIX веков. Летом 1974 года, во время короткой поездки в Горький, я с завистью разглядывал наиболее ценные предметы из этого клада на музейной выставке…

* * *Встреча с Серебряковым, на которую я возлагал очень большие надежды, закончилась горьким разочарованием: Василий Петрович предложил как-нибудь заглянуть к нему, но было ясно, что «когда-нибудь» – это не завтра и даже не на следующей неделе. Больше я его не видел. В конце лета, прожужжав приехавшей за мной маме все уши про антиквара, обида на которого постепенно улеглась, и про его сокровища, я уговорил ее посетить коллекционера. Василия Петровича мы не застали. Его жена встретила нас любезно, как и годом раньше, и с радостью показала антикварные предметы, которые маму, кажется, не впечатлили.

О смерти Серебрякова в 1980-х годах до меня долетали слухи, соответствующие, как жизнь коллекционера и происхождение его коллекций, контексту советской и постсоветской эпох. Якобы на волне перестройки и ураганной криминализации страны он пал жертвой грабителей, ворвавшихся в его квартиру. Случайная встреча с его старинным знакомым в одном из нижегородских антикварных салонов летом 2020 года развеяла эти слухи. Серебряков тихо умер в начале 1990-х в своей постели, а до того жил на маленькую пенсию, приварком к которой была приватная продажа предметов старины. Эта информация, дошедшая до меня спустя несколько десятилетий после его смерти, позволила мне наконец выдохнуть с облегчением. О коротком знакомстве с Серебряковым я вспоминаю с благодарностью. Встреча с ним, несомненно, выявила мою привязанность к старым вещам и еще более укрепила ее.

Нарские: травмы прошлого

Родители отца сыграли в моей жизни значительно меньшую роль, чем Хазановы. Дед по отцовской линии умер, когда мне было пять лет, я видел его лишь несколько раз и плохо помню. К матери отца мы заезжали из Горького в Подмосковье почти каждый год на несколько дней после моих каникул, поэтому эти визиты для меня были приложением к горьковскому детству. Однако и они имели отношение к моему интересу к прошлому, хотя и другого рода. Непосредственно от них, а еще больше от неугомонно любознательного отца, который был прекрасным рассказчиком, я много узнал о другом, чем у Хазановых, советском прошлом Нарских – трудном, неустроенном, травматичном[91].

Дочь священника Мария Александровна Нарская (1894–1987) окончила в 1912 году Московское Филаретовское епархиальное училище, позднее училась в Ритмическом институте (ныне Государственный институт театрального искусства) и на юридическом факультете Московского университета (см. ил. 4). В своей жизни Нарская сменила множество профессий – была школьной учительницей, руководителем детского клуба на Арбате, артисткой хора Большого театра, – но тем не менее смогла выработать лишь 20 лет трудового стажа. Она получила крошечную пенсию стараниями невестки почти в семидесятилетнем возрасте. В старости она прирабатывала частными уроками музыки.

Ее муж, потомственный рабочий Павел Павлович Кузовков (1903–1964), был участником Гражданской войны, спортсменом (в середине 1920-х годов он – мастер Москвы по троеборью), профсоюзным активистом и водителем в 1930-х годах, мастером на все руки, рачительным хозяином на приусадебном участке и пасечником до конца своих дней.

Родители моего отца познакомились в середине 1920-х годов. При заключении брака Павел взял фамилию жены, что десятилетием позже помогло ему укрыться от преследований. Нарские поселились в Москве. В 1928 году у них родился сын Владимир (1928–2021), в 1931 году – дочь Виолетта (1931–2022).

В 1934 году Мария осталась без кормильца с двумя малыми детьми на руках. Незадолго до убийства С. М. Кирова, в преддверии празднования годовщины Октябрьской революции, прямолинейный Павел Нарский возмутился: значительная часть рабочей премии на Трехгорной ткацкой фабрике ушла на банкет для начальства, вследствие чего многие передовики остались без поощрения. Ему возразили, что, между прочим, и в Кремле будет торжественный банкет.

– Ну и неправильно это, – ответил он.

Вскоре его разыскал старый фронтовой друг, работавший в НКВД:

– Пашка, беги!

Ил. 4. М. А. Нарская (1894–1987). Москва, 1910-е

Ил. 5. П. П. Нарский (Кузовков) с детьми Владимиром и Виолеттой. Москва, 1934

Павел Павлович на прощание снялся с детьми у профессионального фотографа (см. ил. 5) и под прежней фамилией уехал в Сибирь, откуда вернулся в 1936 году с новой женой и малолетним ребенком.

В 1936 году Мария Нарская с детьми переехала из Москвы в Обираловку (Железнодорожный). Началось трудное время: приходилось перебиваться надомной работой, в которой участвовали и дети, а в самых тяжелых ситуациях – просить милостыню.

* * *В 1939 году Владимир Нарский был принят в Московское государственное хореографическое училище. В мир танца он попал случайно. Мотивы для того, чтобы отдать мальчика в танцевальное училище, были самые приземленные: детей нечем было кормить, а в училище при Большом театре полагался усиленный «красноармейский» паек. По иронии судьбы у моего будущего отца, в отличие от моей мамы, обнаружились выдающиеся данные балетного танцовщика.

Но и после приема в училище проблемы выживания оставались и у Владимира («усиленное» питание в училище было платным), и у его не очень практичной матери, и у младшей сестры, которую по знакомству устроили на обточку снарядов на военном заводе. Нужно было ежедневно бороться с вечным чувством голода.

В 1948 году Владимир окончил Московское хореографическое училище и работал солистом балета в разрушенном войной Сталине (Донецке). В 1950 году он по «сталинскому спецнабору», под который подпадали и молодые специалисты с высшим образованием, был призван в армию. Служба растянулась для Владимира Нарского на долгие три с половиной года, губительные для классического танцовщика. Демобилизовавшись поздней осенью 1953 года, Владимир понял, что физические качества, необходимые для работы в балете, утрачены. Его педагог из хореографического училища Михаил Михайлович Каверинский помог ему восстановить физическую форму. В августе 1955 года Владимир вернулся в театр в Сталино.

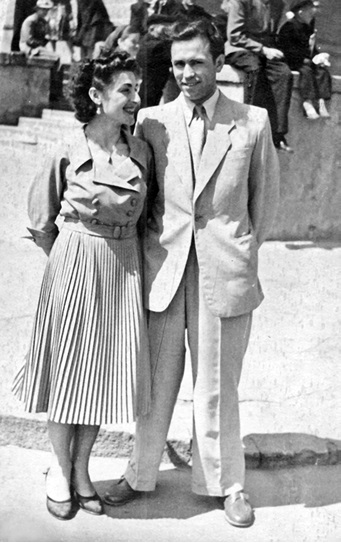

Там и познакомились мои родители (см. ил. 6)[92]. В мае 1957 года у них родилась дочь Марина, через девять месяцев умершая от заражения крови, а в январе 1959-го на свет появился я.

С 1956 года Нарские служили в Куйбышевском театре оперы и балета, с 1961 года – в Челябинском. Тамара Хазанова (под этой фамилией ее знали в театре) превратилась в опытного педагога-репетитора и постановщика с непререкаемым авторитетом. Владимир Нарский вырос в ведущего солиста балета с богатым и разнообразным репертуаром.

Вместе с 1960-ми годами закончилась театральная карьера Нарских. Папа вышел на пенсию, мама в 1970 году перешла на работу в Институт культуры. В 1970–1980-х годах отец работал в Институте культуры и в художественной самодеятельности. Затем он почти треть века провел преимущественно дома – занимался домашним хозяйством, музицировал, читал, следил за спортивными и политическими событиями, ругал или хвалил политиков, писал и декламировал стихи на частых встречах за хлебосольным столом. В начале 2021 года он умер от последствий ковида, оставив после себя пронзительную тишину, добрую память, несколько сборников «прозы в рифмах» и массу ненужных вещей, которые, помня о трудном детстве и голодной юности, он чинил-перечинивал и никогда и ни за что не выбрасывал.

Ил. 6. Т. Б. Хазанова (1928–2022), В. П. Нарский (1928–2021). Сталино, 1956

Профессор-мама, последняя «вагановка», активно преподавала классическую хореографию до 2020 года и покинула Институт культуры в возрасте 91 года в разгар пандемии коронавируса. В отличие от папы, который в течение десятилетий после выхода на пенсию приспосабливался к другому, менее активному существованию, мама оказалась беззащитной против внезапной смены образа жизни. В последние месяцы ей не хватало творческих забот и бурления жизни вокруг. Она перерабатывала собственное прошлое и перечитывала стихи мужа. Мама пережила папу на неполных полтора года. Прощание с ней состоялось в день рождения папы: словно бы он позвал ее на свой праздник. Они прожили вместе 65 лет и воссоединились через полтора года разлуки.

А я переживаю, что недодал родителям внимания и тепла. Наверное, глядя на постаревших родителей или на их свежие могилы, это чувствуют все дети. Но от этого не легче. Я признателен маме и папе за проведенные вместе годы и пережитые вместе испытания и радости. За то, что они в течение многих лет были первыми читателями самых важных моих рукописей, включая эту. Что так долго позволили мне чувствовать себя их ребенком. Что своим долголетием вселили в меня надежду на долгие годы активной жизни впереди. И даже за то, что они походной жизнью и бытовым аскетизмом позволили мне – на контрасте – почувствовать вкус к миру старых вещей в Горьком и выработать трепетное отношение к материальным следам прошлого.

* * *О подробностях бегства Павла Нарского-Кузовкова в 1934 году из Москвы мне в Челябинске поведал отец. Холодный, заснеженный, плоский, индустриальный, советский Челябинск был контрастом к летнему, зеленому, живописно холмистому, чистому Горькому, с его дореволюционным шармом[93]. В челябинской квартире не было старинных вещей, быт был скорее аскетичным, походным.

Зато оперный театр, в котором ребенком я проводил субботу и воскресенье, был полон волшебства, красоты и старины. Старые замки и дворцы, соборы и площади на сцене будили фантазию. К праздничному миру, плохо совмещавшемуся с хмурыми лицами и невзрачной одеждой обитателей промышленного мегаполиса, можно было прикоснуться в буквальном смысле слова. В антрактах нам, ватаге театральных детей, позволяли играть с бутафорским оружием – кинжалами, рапирами, шпагами, мечами, дуэльными пистолетами, кнутами.

Продолжением красивой, невсамделишной театральной жизни были для меня рассказы мамы. Она умела прекрасно описывать спектакли и свои нечастые зарубежные поездки. Мама с воодушевлением говорила о научной и культурной значимости немецкого языка (в конце 1960-х она готовилась к сдаче кандидатского экзамена по немецкому), о красоте органной музыки и о справедливом обществе будущего. К 10–12 годам я обожал балетную музыку Сергея Прокофьева и фуги Иоганна Себастьяна Баха, верил в важность знания иностранных языков, мечтал повидать дальние страны и уважал Карла Маркса.

Но и наша квартира, несмотря на отсутствие старинных артефактов, кишмя кишела историями. Наши стены были полны устных преданий, которые отец собирал и многократно повторял, переиначивал и перелицовывал в рифмованные рассказики[94]. За столом отец чаще всего повествовал о событиях драматичных и травматичных: о Гражданской войне и участии в ней деда, который в 1918 году в бестолковой перестрелке под Царицыном «чуть не убил Сталина»[95], о голоде и поиске хлеба в период военного коммунизма, о репрессиях, которые захватили и семью Нарских. По доносу жившего в его доме дьякона был арестован и сослан дед отца, Павел Васильевич Кузовков – рабочий, бывший церковный староста и владелец лавки. Родной дядя Марии Нарской, выведенный за штат священник, семидесятилетний слепец Владимир Алексеевич Нарский был расстрелян в Бутове в марте 1938 года до вынесения приговора, а ее младший брат Василий умер от цинги в лагере на Колыме.

Ил. 7. А. С. Ничивилева (1902–1991). Челябинск, 1975 (рис. И. Нарского)

Мемуарный репертуар папы пополнялся не только семейными преданиями. Проводя время дома после выхода на пенсию, он во время многочасовых карточных игр настойчиво расспрашивал о житье-бытье мою няню, добрую, терпеливую, мудрую и смиренную Александру Сергеевну Ничивилеву (1902–1991) (см. ил. 7). Набожная курская крестьянка, которая прожила с нами четверть века, охотно рассказывала и папе, и мне о сельских обычаях дореволюционной и раннесоветской России, о поджоге дворянской усадьбы в 1905 году, о голоде 1921–1922 годов, о раскулачивании и изгнании из деревни в 1930 году, жертвой которых стала и она сама. История в ее рассказах не соответствовала тому, что я читал в школьных учебниках и в «Детской энциклопедии», в которой тома c седьмого по десятый были зачитаны мной до дыр[96]. Да и сама няня не была похожа на «кулака». Это заставляло задумываться. Задолго до окончания школы, годам к тринадцати-четырнадцати, я знал, что стану историком.

* * *Как я уже упомянул, в детстве я регулярно навещал мать, сестру и племянницу отца. Мария Нарская жила в старом деревянном доме, утопающем в цветах и зелени фруктовых деревьев, с 1936 года. Дом был ветх и запущен, чувствовалось, что ему не хватает хозяйской мужской руки. В этом здании многое свидетельствовало о бедности и бедствиях. В 1960-х годах значительную часть самой большой комнаты в доме занимали рояль и пианино, на которых Мария Нарская зарабатывала на жизнь частными музыкальными уроками. На чердаке с одной из балок не был убран обрывок веревки, на которой десятилетия назад покончила с собой ее юная племянница. В доме было много следов прошлого, но они казались мне какими-то неприкаянными, неухоженными. Старинная мебель, книги и фотографии пахли плесенью, пол был нечист (что особенно чувствовалось после образцового хозяйства Нины Хазановой), старинные предметы были пыльны и покрыты пятнами патины, покрывала на кроватях напоминали отсыревшую ветошь.

Там были интересные для меня предметы – елизаветинская деньга 1747 года, принадлежавшая в 1930-х годах моему будущему отцу, семейная икона конца XIX века, старинный фамильный альбом 1913 года. О них мне рассказывал папа, и я в течение зимних месяцев мечтал увидеть, потрогать их, а если получится, то стать обладателем какой-нибудь из этих вещиц. Я был уверен, что они сложены в образцовом порядке на почетных местах, как это было принято в квартире Хазановых. Но по приезде в Железнодорожный их приходилось искать в сундуках, ящиках буфета, в комоде, шкафах, где вожделенные предметы в конце концов обнаруживались среди нагроможденного хлама.

Это было другое отношение к прошлому. Но у Нарских оно было не менее интенсивным, чем у Хазановых. И встреча с пугающим былым возбуждала не меньше, чем соблазнительное прошлое «прекрасной эпохи» рубежа XIX – ХX веков, времени детства и молодости отцов и матерей моих родителей.

Б. Детство в старинном доме (Н. Нарская)

Совсем не сразу блошиные рынки стали неотъемлемой частью наших поездок и путешествий. За нескончаемыми разговорами и рассказами друг другу о любимых бабушках и дедушках, своих дорогих родителях, родных и друзьях, пережитых историях все более четко проступали очертания (наших) далеких миров, ушедших, прожитых и все же оставшихся с нами. Мы все больше радовались, что способны понять и поддержать друг друга из нашего «сегодня» в успехах и неудачах, радостях и горьких печалях, оставшихся там, в прошлом, а при соприкосновении с предметами или историями «оттуда» живо всплывающих в нас теперешних.

Мне было намного проще познакомиться с прошлым Игоря, чем ему с моим. В первые же дни нашего знакомства он преподнес мне в подарок свою книгу «Фотокарточка на память»[97], которую я с трепетом и радостью приняла и прочла. Именно эта книга очень сблизила нас. В описанных в ней ощущениях, переживаниях и радостях многое было знакомым и волновало. В книге есть фотографии предметов из прошлого семьи, с которыми связано множество историй, бытовых ритуалов, ярких воспоминаний.

В последние годы в нашем доме появились важные для нас обоих вещи. Некоторые из них были упомянуты в «Фотокарточке на память», другие нет. Объединяет их то, что они присутствовали в детстве Игоря, потом были утрачены, а в последние годы как бы вновь обретены. Вернее, столкнувшись с их точными копиями на блошиных рынках, мы не смогли пройти мимо. И теперь они восполнили пустоты детского пространства, затертости из уютной картинки мира детства. Мы добавили еще часть недостающих стеклышек к разноцветной мозаике прошлого, якобы ежедневно удаляющегося от нас. Мы попытались восстановить, ощутить и почувствовать наше личное прошлое, погрузиться в этот мир вновь.

Для Игоря такими находками стали двойники предметов из детства в Горьком и Челябинске 1960-х годов, восстановленные покупками в Москве, Челябинске, Казани и Новосибирске. Для меня опорами памяти стали немногие сохранившиеся предметы из дома родителей мамы: старинный комод и бабушкины вещицы с его поверхности, напольное зеркало, старые фотографии, красивое черное бархатное платье с цветком, искусно выполненным из бархата, бабушкино рукоделие и ее подарки мне. Много лет назад после ограбления съемной квартиры пропали бабушкины наручные часы, позолоченные, на черном ремешке из тонкой лайковой кожи, которые достались мне после ее ухода. Тогда для меня это была самая большая потеря.

На обратной стороне корпуса часов, на крышке, была выгравирована дарственная надпись, которую теперь с точностью я не могу воспроизвести. Хорошо помню ее начало, каллиграфическое написание бабушкиного имени «Доре…». Убеждена, что текст начинался со слов «Доре Сергеевне в день 60-летия» (или 65-летия). Как и остальные украшения, бабушкины часы тогда не нашли, несмотря на все мои попытки разыскать и выкупить их. Поэтому, когда на базельском блошином рынке я увидела знакомые по форме, размеру и цвету женские наручные часы на черном потертом ремешке лайковой кожи, оставить[98] их там я уже не могла. Оставить означает отложить покупку или подумать и не купить, но вещь, скорее всего, уйдет навсегда, будет продана, испорчена, выброшена, и ответственность в принятии этого решения всегда давит морально, не хочется расширять количество историй с горьким привкусом утрат не приобретенных, но понравившихся, тактильно изученных, детально рассмотренных, впечатливших и заинтересовавших нас предметов.

Каждая такая находка провоцирует нас на долгие беседы, расспросы, воспоминания, предположения. Каждая из них обязательно возвращает в те времена, где ведут разговоры бабушки и дедушки. Где они и другие, живые и молодые наши близкие наряжаются, смеются, читают, поют, играют на инструментах, оберегают семью и уют в доме, готовят нас к школе, тревожатся за нас, радуются, гордятся нами, старательно и ответственно кормят и неустанно заботятся.

Старый дом