Полная версия

Ван дер Беллен. История семьи

Валерий Кузьмин

Ван дер Беллен. История семьи

Книга издана при поддержке Фонда «История Отечества»

Редакторы:

кандидат исторических наук В. Г. Кузьмина,

кандидат исторических наук О. П. Корольков

В оформлении обложки использованы открытки дореволюционного Пскова из фондов Отдела эстампов Российской национальной библиотеки и материалы из фондов Государственного архива Псковской области (ГАПО)

© Кузьмин В. Г., 2021

© Издательство «Нестор-История», 2021

Введение

В 2016 г. в Австрийской Республике состоялись выборы президента, победу на которых в упорной борьбе одержал Александр Ван дер Беллен (ил. 1). Так случилось, что история семьи нового австрийского президента Ван дер Беллена оказалась тесно связана с Россией. С XVIII в. для Ван дер Белленов, выходцев из Голландии, Россия стала второй родиной, с которой они прошли многие испытания, выпавшие на ее долю. Их потомки внесли (и продолжают вносить) достойный вклад в развитие страны.

Российские исследователи на протяжении многих десятилетий вели активное изучение истории дворянских семей Псковского края. Однако история семьи Ван дер Беллен оказалась абсолютно забытой до настоящего времени. Причины этого могут быть различными. Скорее всего, определяющим стало то обстоятельство, что материальное наследие семьи (дом, усадьба и т. д.) было утрачено или предано забвению. А исследователи в своих работах чаще всего отталкивались от сохранившихся объектов культурного наследия прошлых эпох.

В российской исторической и краеведческой литературе можно встретить лишь эпизодические упоминания об отдельных членах семьи[1].

Научное наследие одного из представителей семьи – советского ученого Александра Константиновича Ван дер Беллена (1891–1944) [19][2], было отражено в работах нескольких российских исследователей. Так, о его вкладе в становление металлургии страны можно прочитать в диссертации В.Н. Макаровой «Развитие золотодобывающей промышленности Башкортостана в период двух модернизаций (1880-е годы XIX века – 1930-е годы XX века)»[3].

Ил. 1. Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен в ночь выборов 4 декабря 2016 г. Фото: Хервиг Хеллер

В. А. Липин в своей статье «Ван-Дер Беллен – забытое имя в истории отечественной металлургии», основанной на архивных материалах и документах из личного архива дочери ученого Е. А. Лубны-Герцык, представил его жизненный путь и основные достижения как инженера-металлурга. Липин акцентировал внимание читателей на негативном мнении Ван-Дер Беллена относительно инвестиций в советскую металлургию британского промышленника Джона Лесли Уркварта в годы Новой экономической политики (20-е гг. XX в). Исследователь подчеркнул, что Александр был одним из тех ученых, кто после 1917 г. не покинул Россию «и искренне направил все свои силы на то, чтобы наладить работу цветной металлургии страны в послереволюционные годы»[4].

Фрагменты истории уральской ветви семьи Ван дер Белленов попытался осветить Н. Годов. Его газетные материалы были основаны на данных, которые предоставила Лилия Симаковская (Вандербеллен) [55], одна из внучек Вольдемара Ван дер Беллена [42][5].

В Эстонии вышло несколько материалов публицистического характера, которые представляли краткий биографический путь некоторых членов семьи[6], а также публикация, основанная на интервью Ирины Штейнберг [32] – дочери Константина Ван дер Беллена [30] для издания «Eesti Ekspress»[7].

В марте 2016 г., накануне выборов в Австрийской Республике, вышел материал журналиста Хервига Хеллера, основанный на интервью с Александром Ван дер Белленом. Для написания статьи Хеллер привлек материалы из Государственного архива Псковской области и документы из личного семейного архива Ван дер Белленов[8].

Наше исследование посвящено преимущественно ветви прямых предков нынешнего президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена. Особое внимание будет уделено его дедушке и полному тезке, одному из ярких представителей семьи Ван дер Беллен, человеку, деятельность которого отразилась в большом количестве исторических документов, активному земскому деятелю, первому руководителю (губернскому комиссару Временного правительства) послереволюционной Псковской губернии – Александру Ван дер Беллену [21] (1859–1924). Он много лет работал в органах власти, а в переломный для России момент в марте 1917 г. возглавил Псковскую губернию.

Источники, которые легли в основу исследования, представлены в книге достаточно широко. Практически все архивные материалы, содержащие богатую информацию о жизни и деятельности Ван дер Белленов на протяжении почти двух столетий, опубликованы впервые.

Информация об истории семьи Ван дер Беллен, с которой нам удалось ознакомиться, хранится во многих российских и зарубежных архивах. Так, в материалах Государственного архива Псковской области, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива находятся документы и деловая переписка, которые охватывают период с конца XVIII в. и вплоть до 20-х гг. XX в. В них освещается трудовая деятельность и биография представителей семьи.

Один из интересных источников сбора материала – личные дела. В личных делах студентов и преподавателей высших учебных заведений содержатся сведения об успехах обучения, биографические данные, фотографии. Для подготовки публикации мне удалось поработать с делами столичных и региональных университетов. Эти документы хранятся в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, Государственного архива Томской области, Центрального архива Нижегородской области, Национального архива Эстонии (Eesti Ajalooarhiiv), Латвийского государственного исторического архива (Latvijas valsts vestures arhivs).

В Российской государственной библиотеке находится переписка Александра Беллена [4] с представителем дворянского рода Шаховских.

Сведения о членах семьи Ван дер Беллен хранятся также в Центральном государственном архиве Самарской области, Государственном архиве Волгоградской области, Государственном архиве Свердловской области. Кроме того, в работе использованы фотоматериалы Российского государственного архива литературы и искусства, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и др.

Всего в работе было использовано более 170 не опубликованных ранее документальных источников из 15 учреждений России, Эстонии и Латвии.

Самая ранняя документальная запись о Ван дер Белленах, которую нам на сегодняшний момент удалось найти, относится ко второй половине XVIII в. Это время и стало нижней хронологической рамкой исследования. Верхняя рамка относится преимущественно к 20-м гг. XX в., когда послереволюционные события в России заставили часть представителей семьи эмигрировать. Так из-за революционных потрясений Ван дер Беллены оказались разбросаны по различным частям света. Кроме того, мы упомянем о том, как сложилась судьба некоторых членов семьи уже в наши дни.

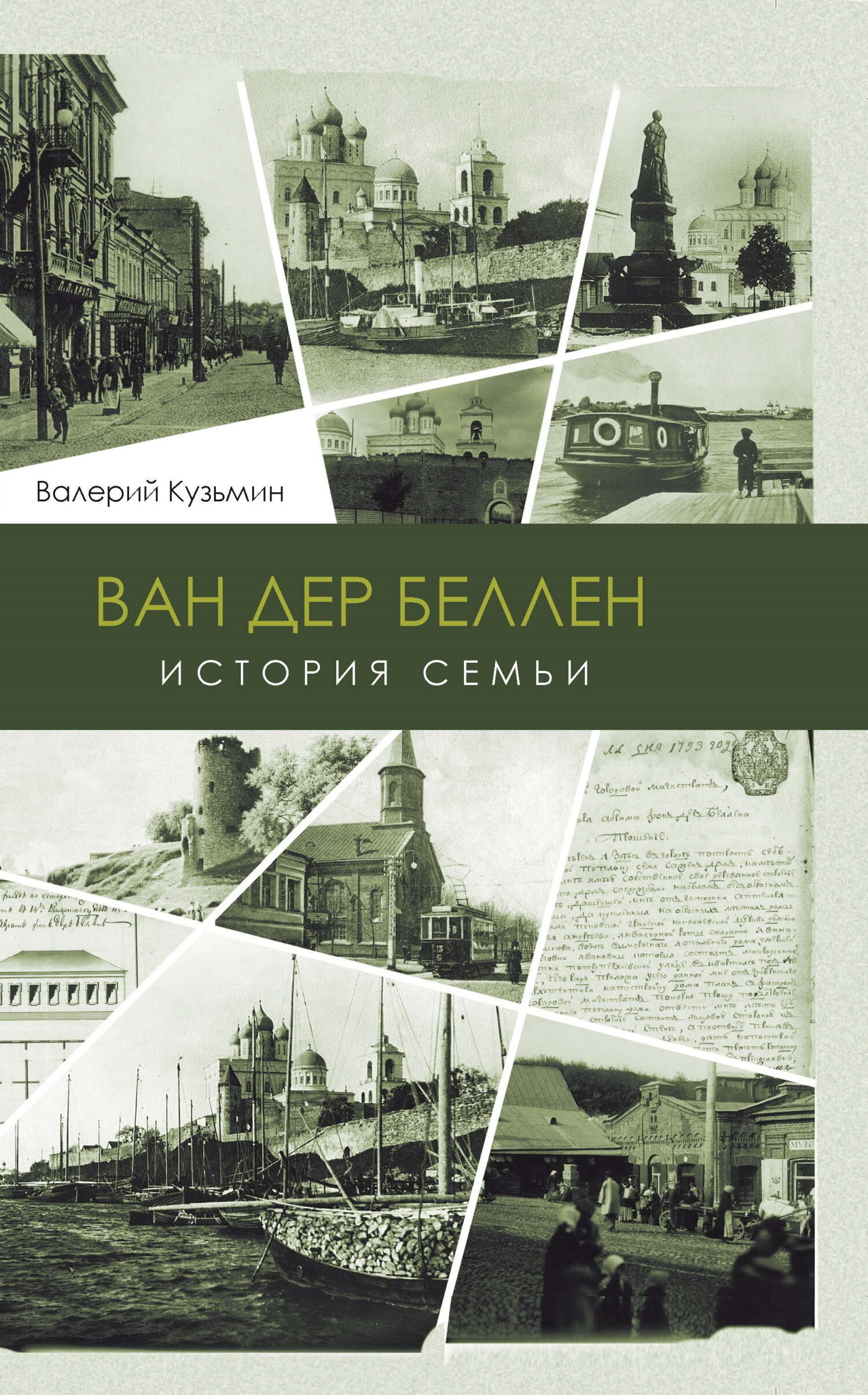

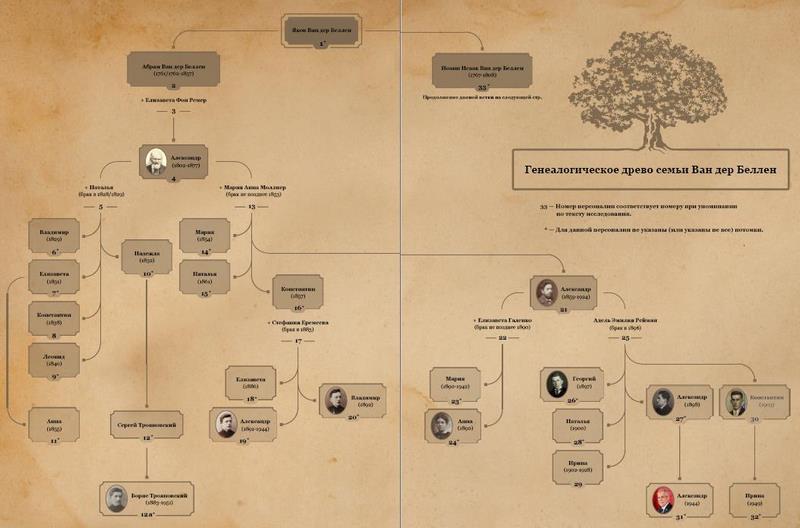

Ил. 2. Генеалогическое древо семьи Ван дер Беллен

Сразу следует оговорить тот факт, что изначальная фамилия Ван дер Беллен (Van der Bellen) в Псковской губернии изменила свое звучание и написание. На протяжении XIX в. в официальных документах представителей семьи называли Фон-дер-Беллен, Фондербелин, фон Дербелин и еще огромным количеством разнообразных сочетаний этих трех составных элементов фамилии. Поэтому в тексте фамилия иногда будет употребляться в соответствии с традицией определенного времени.

В книге вы найдете генеалогическое древо рода Ван дер Беллен (ил. 2), которое было нами составлено в процессе исследования. У большинства персон на древе указаны только годы рождения, для многих членов семьи не удалось пока указать всех потомков. Эти пробелы еще предстоит заполнить в будущем.

Из-за обилия персоналий и одинаковых имен для удобства читателей при упоминании члена семьи в скобках указывается номер, соответствующий номеру из древа, например «Константин Александрович Беллен [30]». Еще один символ около имени в древе – * – означает, что для человека не указаны потомки (или указаны не все потомки).

За помощь в работе мы благодарим научного консультанта, историка, кандидата исторических наук, доцента Псковского государственного университета Олега Королькова. Также выражаем признательность кандидату исторических наук, доценту Псковского государственного университета (и супруге автора) Виолетте Кузьминой за неоднократное прочтение данного текста и ценнейшие предложения. Отдельная благодарность – Хервигу Хеллеру за то, что он дал повод начать изучение темы, а также за обсуждение и интерпретацию отдельных событий из жизни героев этой книги.

Глава 1

Абрам Ван дер Беллен (1761/1762-1837)

§ 1.1. Появление семьи Ван дер Беллен в России

Активный приток иностранцев в Россию относится к периоду правления первого российского императора – Петра I. Вступив на российский престол в 1696 г., молодой царь Петр Алексеевич Романов ознаменовал тем самым начало новой эпохи перемен в российской истории. Петровские реформы были масштабными, глубокими, всеохватывающими и при этом неоднозначными по своим последствиям. Однако с уверенностью можно сказать лишь одно: Россия после Петра – это уже другая страна с новым заданным европейским вектором развития. Нехватка специалистов в различных отраслях привела к распространению широкой миграции в Россию. Из европейских стран начали прибывать специалисты самого разнообразного профиля. Это были ученые, военные, кораблестроители, архитекторы, врачи, всевозможные мастера и ремесленники. Государство гарантировало им свободу, безопасность, хорошее жалование и материальное обеспечение, налоговые льготы[9]. Традиция приема на государственную службу иностранцев продолжилась и после правления первого российского императора.

История рода Беллен в России берет начало в XVIII ст. Первые представители семьи в официальных документах начала XIX в. обозначались как нидерландские подданные.

В жизни России голландцы начали принимать активное участие со второй половины XVI в. Важной точкой взаимодействия стала торговля через северные моря. В это время в жесткой конкуренции с нидерландскими купцами столкнулись члены Ганзейского союза. В течение XVI в. голландцы опередили ганзейцев в торговле на Балтийском море. Сталкиваясь на протяжении веков с многочисленными трудностями, сложившаяся голландская торговая система показала к XVIII в. высокую жизнеспособность. Источником ее, по мнению Яна Виллема Велувенкампа, стали семейно-родственные узы внутри торгово-производственных связей. Интересно, что среди голландцев внутри семейно-родственных сетей приоритетными оказывались не отрасли предпринимательства, а именно сама семья[10]. Эти узы защищали предпринимателей от слишком высоких рисков, потерь и обмана, укрепляли безопасность в опасном мире.

Информация о появлении семьи Ван дер Беллен в России крайне скупа. В 1976 г. Константин Александрович Ван дер Беллен [30], родной дядя президента Австрии Александра Ван дер Беллена [31], записал свои воспоминания. Информация из этих записей частично была опубликована Хервигом Хёллером (Herwig Holler) в статье «Ein Fluchtlingskind» на страницах немецкоязычного издания «Die Zeit» в 2016 г., в канун выборов в Австрии[11]. Именно тогда история о корнях кандидата в президенты получила широкую огласку. Согласно этим воспоминаниям, первым Белленом, ступившим на российскую землю, был Яков, в 1763 г. переехавший из Голландии в Россию. По семейному преданию, он знал стекольное ремесло и работал стекольщиком, а затем ему удалось приобрести земельный участок в Псковской губернии и стать землевладельцем.

Следует с определенной долей критики относиться к устной семейной традиции, тем более что в приведенных воспоминаниях, которые нам любезно показал Хервиг Хеллер, было замечено несколько фактов, которые неверно излагают как историю упомянутого стекольщика, так и историю семьи Беллен в XIX в.

Располагая очень ограниченным кругом источников, мы берем на себя смелость предположить еще одну версию событий. Нам наверняка известно, что предка звали Яков [1] (Якоб, Jacob). В газете «Санктпетербургские ведомости» за 1767 г. можно обнаружить следующие данные: 20 июля в обязательно публикуемой информации об отъезжающих из города значился Якоб Беллин[12].

Ил. 3. Фрагмент газеты «Санктпетербургские ведомости» за 1767 г. Якоб Беллин, подмастерье шапочного дела

Он работал подмастерьем шапочного дела и в Санкт-Петербурге проживал у шапочника по имени Цушретер на улице Малая Миллионная (ил. 3).

Очевидно, что фамилия Беллен (Беллин) являлась для России конца XVIII в. редкой, если не уникальной. Мы не можем абсолютно достоверно утверждать, что это тот самый человек, однако по совокупности данных высказываем предположение, что упомянутый ремесленник Якоб Беллин из Санкт-Петербурга, возможно, и является первым представителем семьи Беллен в России.

Одним из главных результатов нашего исследования стало установление факта родства между двумя семьями Беллен (об этом подробнее в следующих главах). По нашему мнению, у Якоба Ван дер Беллена было как минимум двое детей, в немецкоязычных источниках именуемых как Абрам [2] (Johann Abraham van der Bellen[13]) и Исаак [33] (Johann Isaac van der Bellen[14]). Первый в дальнейшем оказался связан с Псковской губернией, второй (который как раз и был стекольщиком) – с Лифляндской губернией.

Нам не удалось обнаружить информацию о первых годах жизни Абрама. В официальных документах 30-х гг. XIX ст. значатся скупые сведения. Абрам Ван дер Беллен родился в 1761/1762 г., имел нидерландское подданство. В России сперва работал при партикулярной (т. е. частной) аптеке, где был произведен в гезели (нем. Geselle), иначе говоря, в помощники, подмастерье аптекаря. Затем 1 ноября 1787 г. определен на службу в Московский главный госпиталь. Данное учреждение существует и сегодня и является Главным военным клиническим госпиталем имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. В медицинском учреждении он работал волонтером[15].

В этот период при аптеках происходило обучение фармакологии, анатомии и иным основам медицины. Что же касается института волонтерства, то он в медицинской сфере был вспомогательным и недорого обходился государству за счет пониженных трат на его содержание. Однако благодаря ему волонтеры могли приобрести бесценный опыт и на практике овладеть необходимыми навыками в различных отраслях медицины, в том числе в хирургии.

После завершения своего обучения в госпитале Абрам Ван дер Беллен был назначен лекарем в Санкт-Петербургский пехотный полк 16 ноября 1790 г. Из него он был направлен в Псков 1 сентября 1795 г., где два года спустя, в 1797 г., стал штаб-лекарем [16].

В конце XVIII в., во времена правления императора Павла I в России прошла реформа медицинской сферы, которая, прежде всего, была направлена на повышение качества медицинского обслуживания армии. Согласно Уставу о полевой пехотной службе 1796 г., лекарем в армии мог быть человек, выдержавший экзамен Медицинской коллегии и принесший присягу. В обязанности лекаря входили обход рот и выявление больных, оказание медицинской помощи, выдача лекарств, прописывание диеты, выявление эпидемий, организация стационаров. Кроме того, лекарь должен был следить за правильной организацией питания военных. В каждом гарнизоне необходимо было содержать лазарет[17]. В январе 1797 г. было решено организовать на территории страны в каждом губернском городе врачебную управу для более совершенной формы организации медицинского обслуживания (прежде всего ради нужд военного ведомства)[18].

Именно в этот период становления структуры медицинской службы страны знания и навыки Абрама Ван дер Беллена нашли свое применение в Псковской губернии.

Беллены были далеко не единственными выходцами из голландских земель, кто оказался связан с Псковской губернией. Так, к псковским дворянам относился выдающийся российский государственный деятель Сергей Юльевич Витте (1849–1915), который упоминал о своих предках как выходцах из голландских земель. В 1856 г. состоялось внесение семьи Витте в третью часть дворянской родословной книги Псковской губернии по заслугам Иоганна-Фридриха-Вильгельма Витте (1781–1846) на гражданской службе. Таким образом, дворянами Псковской губернии стали все сыновья Фридриха, в том числе Юлий (Христофор-Гейнрих-Георг-Юлиус) (1814–1868). В свою очередь, все сыновья Юлия, среди них будущий председатель Совета министров Российской империи Сергей Витте, также оказались внесены в списки дворян Псковской губернии,[19] хотя и имели весьма косвенное к ней отношение.

Еще одна известная семья Фан-дер-Флит нидерландского происхождения была тесно связана с Псковской губернией. По заслугам Тимофея Ефремовича Фан-дер-Флита в 1870 г. получил потомственное дворянство Николай Федорович Фан-дер-Флит (1840–1896). Он был внесен во вторую часть дворянской родословной книги[20]. Фан-дер-Флит вписал свое имя в историю псковской земли как меценат и талантливый финансист.

§ 1.2. Деятельность Абрама Ван дер Беллена

После победы над Швецией в Северной войне (1700–1721) границы России отодвинулись на Запад. Согласно Ништадскому мирному договору России переходили Эстляндия, Лифляндия, Карелия и часть побережья Финского залива. Страна получала долгожданный выход к морю. Переместившаяся на запад государственная граница лишила Псков значения пограничного военного форпоста страны. Века боевой славы остались позади, и он начал постепенно превращаться в рядовой провинциальный русский город.

Ил. 4. Фрагмент карты территорий Псковской и Лифляндской губерний.

Атлас Российской империи. СПб., 1794. С. 10

Псков конца XVIII в. – административный центр губернии – оставался относительно небольшим городом. В 1790 г. население Пскова составляло чуть более 7000 человек, на его территории находилось около 1500 домов[21]. Однако город динамично рос, и к 1823 г. в Пскове проживало уже почти 9500 человек. В городе было несколько заводов и многочисленные ремесленные цехи. Главным предметом торговли был лен, который массово шел на продажу в Санкт-Петербург и Ригу. В городе работали более 200 купцов. В конфессиональном плане население было преимущественно православного вероисповедания – в городе находилось более 30 действующих церквей. Кроме того, в Пскове были представлены и иные конфессии: действовали лютеранский и католический приходы[22]. Значимой для города была близость к столице – Санкт-Петербургу, около 300 км. Это делало Псков активно включенным в общественно-политическую жизнь страны. Особенно ярко впоследствии это проявилось в переломные моменты истории.

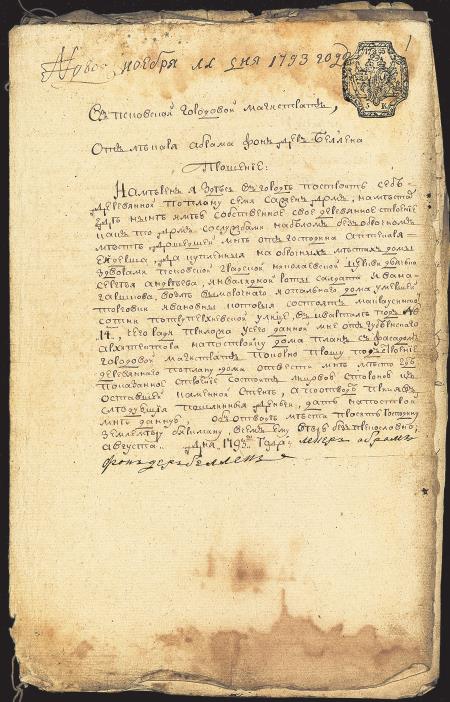

Первое задокументированное появление Абрама Ван дер Беллена [2] в Пскове относится к 1793 г. В августе он подал прошение в Псковский городовой магистрат – в учреждение, в функции которого входило ведение книг городских земель и строений (ил. 5).

В прошении говорилось о том, что он намерен в Пскове построить деревянный дом примерно 15 метров длиной. Местом для строительства Беллен себе выбрал участок аптекаря Ивана Ендерша в центре города, где стоял старый деревянный дом и хозяйственные постройки. Здесь находились также несколько купленных Белленом соседних участков служителя псковской церкви Николы со У сохи, а также земли, приобретенные у отставного солдата. Несмотря на то, что эти владения находились на Трупеховской улице (в наши дни это территория Октябрьского проспекта Пскова) в центре города, место, на котором предполагалось начать строительство, было лишено всякого благоустройства: участок располагался у пострадавшего от пожара и заброшенного дома.

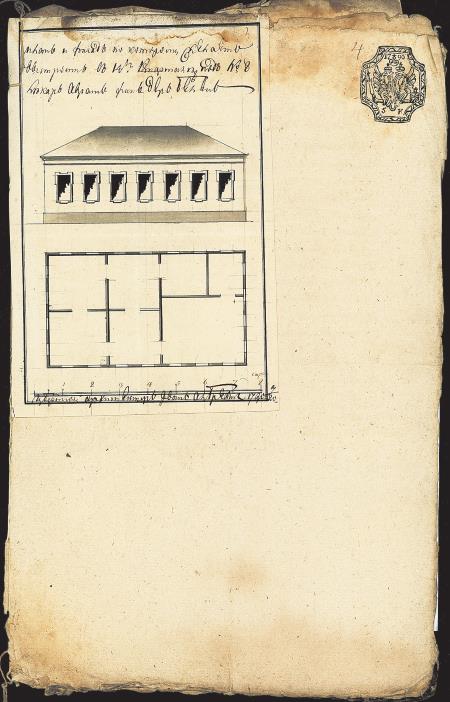

Беллен получил у губернского архитектора план дома с фасадом и просил городовой магистрат согласовать строительство деревянного дома на Трупеховской улице около крепостной стены[23](ил. 6).

Ил. 5. Прошение Абрама Ван дер Беллена [2] в Псковский городовой магистрат о строительстве дома. 1793 г. ГАПО. Ф. 41. Он. 2. Д. 793. Л. 1

Ил. 6. План и фасад дома, который в 1793 г. Абрам Ван дер Беллен [2] собирался построить в Пскове. ГАПО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 793. Л. 3

Участок упомянутого Ендерша располагался в приходе псковской церкви Анастасии Римлянки[24]. Известно, что Иван Федорович Ендерш (сам он в документах подписывался как Эван Эндерш) был иностранцем, в Пскове занимался аптекарским делом. В 1793 г. Ендерш просил разрешения у магистрата на перестройку своего дома. Он пришел в негодность и уже не отвечал требованиям ведения аптекарской деятельности. Он предлагал строительство произвести в другом районе города – на Запсковье у Образской церкви, что в конечном итоге и осуществил к 1798 г.[25]

Вполне возможно, что Ендерш тогда, в 1793 г., и предложил выкупить свой участок своему коллеге-врачу Беллену. Однако после проверки городового магистрата оказалось, что часть той территории рядом с землей Ендерша была занята постройками горожан. Решение органа гласило, что, пока Фон-дер-Беллен не выкупит все эти строения, возводить там будет ничего нельзя[26]. Очевидно, что большинство строений можно было бы охарактеризовать как бесхозные, однако юридически у них были владельцы. Вероятно, разыскать их и решить вопрос с выкупом не удалось.

Спустя несколько лет Беллен все-таки смог реализовать свою идею о строительстве собственного дома в Пскове. В августе 1798 г. он вновь обратился в Псковский городовой магистрат и получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга (современная территория улиц Некрасова и Карла Маркса) (ил. 7). Строение было расположено в центре города, в нескольких кварталах от первоначального желаемого места. Новый каменный дом был 15 метров в длину. На каждом этаже находилось по шесть комнат, в доме также было два погреба. На улице были хозяйственные деревянные постройки и сад с фруктовыми деревьями на большом участке. Все недвижимое имущество Беллена было оценено магистратом в приличную сумму – 2500 руб.[27]

Об ответственности работы Беллена на посту штаб-лекаря (т. е. главного лекаря) можно судить по тому факту, что он получал прямые распоряжения от губернатора и действовал в рамках полномочий совместно с псковским городничим (т. е. градоначальником).

Ил. 7. Новгородская улица в Пскове в начале XX в.

«Псков на старых открытках»: альбом в 4 ч. Псков, 2014. С. 185

Нужно отметить широкий спектр обязанностей штаб-лекаря Беллена. Сюда входил санитарный контроль за продажей продуктов питания. Частые инфекции беспокоили власти, особенно если они могли поставить под угрозу обороноспособность города. Например, Беллен в 1797 г. лично занимался наблюдением за продажей в мясных рядах. Он проверял, здоровы ли были животные, мясо которых продавалось на псковских рынках, после чего рапортовал губернатору о проделанной работе[28].

Кроме того, Фон-дер-Беллен привлекался судебными органами в качестве судебно-медицинского эксперта. Он участвовал в выездах в составе следственных групп для расследования происшествий на территории губернии. Так, в феврале, мае и июле 1799 г. Беллен выезжал в несколько волостей, чтобы установить причины смерти у обнаруженных местными жителями трупов[29].

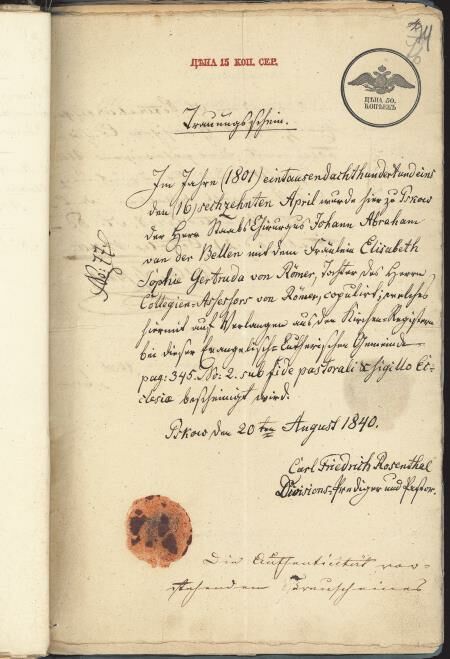

Неподалеку от дома Беллена находился дом врача Ивана фон Ремера. Завязавшаяся тесная дружба двух коллег привела вскоре к породнению семейств: 16 апреля 1801 г. был заключен брак между Абрамом Фон-дер-Белленом и дочерью Ивана – Елизаветой Ивановной фон Ремер [3][30] (ил. 8).

Ил. 8. Свидетельство о браке в 1801 г. Абрама Ван дер Беллена [2] и Елизаветы фон Ремер [3]. ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 51. Л. 76