полная версия

полная версияКраткая история Великой Отечественной войны. Учебное пособие

Рис. 4.2. Командарм 2-й гвардейской Р.Я. Малиновский

К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских войск части 4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р. Я. Малиновского, в состав которой входили два стрелковых и один механизированный корпус. До Сталинграда танкам Манштейна и Гота оставалось пройти всего около 40 километров – примерно такое расстояние отделяет центр г. Новосибирска от Академгородка. Гитлеровские танкисты отчетливо видели зарево пожарищ горевшего Сталинграда. Но в сам город им войти было не суждено. Р.Я. Малиновский – опытный советский полководец, герой Первой Мировой войны, пошел на военную хитрость. Дело в том, что в его танках кончилось горючее, а топливозаправщики отстали по бездорожью. Разведка сообщила ему о приближающихся гитлеровских танковых армадах и он отдал приказ развернуть свои танки в боевой порядок для танковой атаки. Когда наутро гитлеровские танкисты обнаружили перед собой всю степь, покрытую советскими танками, они не решились дальше наступать и перешли к обороне. Конечно, если бы они узнали, что бензобаки наших танков пусты, они бы действовали поувереннее (неподвижный танк – прекрасная мишень), но расчет Малиновского оправдался. Время было выиграно, подошли топливозаправщики, заправили горючим наши танки и они отбросили гитлеровцев на исходные позиции к концу декабря.

10 января 1943 г. началось наступление советских войск по расчленению и разгрому Сталинградской группировки противника (операция «Кольцо»). Однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьезным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22–26 января привели к расчленению 6-й армии вермахта на две группировки (советские войска соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом), к 2 февраля капитулировала северная группировка окруженных под командованием командира 11-го армейского корпуса, генерал-полковника К. Штрекера. Стрельба в городе шла до 3 февраля 1943 г. В ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии вермахта. Всего же были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и офицеров вермахта, захвачено много оружия и боевой техники. По всей Германии был объявлен трехдневный траур.

Рис. 4.2. Пленение фельдмаршала Ф. Паулюса и его штаба

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска, откуда враг был вынужден спешно отводить войска, чтобы избежать окружения и разгрома. Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах фашистской Оси. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на ее союзников, заметно обострились разногласия между ними. В политических кругах Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. В отношениях нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы сдержанности и отчуждения. Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Контрольные вопросы

1. Какой приказ издал Гитлер для окруженной группировки немецких войск в Сталиграде и почему?

2. В чем заключался серьезный просчет командующего люфтваффе на Сталинградском направлении?

3. Почему окруженная группировка гитлеровских войск под Сталинградом с самого начала испытывать недостаток в снабжении по воздуху?

4. Какой гитлеровский полководец командовал группировкой немецких войск, осуществивших попытку деблокирования окруженной группировки в Сталинграде?

5. Сколько километров не удалось пройти гитлеровским войскам до блокированной в Сталинграде группировки?

6. Кто командовал советскими войсками, остановившими прорывавшихся к Сталинграду гитлеровцев?

7. В чем заключалась военная хитрость командующего 2-й гвардейской армией по недопущению гитлеровских войск в Сталиград?

8. Когда началось наступление советских войск по расчленению и разгрому Сталинградской группировки противника и как оно называлось?

9. Когда было пленено командование и штаб 6-й армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом?

10. Как отметила гитлеровская Германия окончание Сталинградской битвы?

11. Каковы основные итоги победы советского народа в Сталинградской битве?

12. Какой подарок Сталинграду прислал король Великобритании Георг VI?

Глава 5. Великий перелом

После победы в Сталинградской битве зимой 1943 г. наши войска провели ряд успешных наступательных операций – враг был изгнан с Кавказа, оставил Ржевский выступ, освобожден Ростов-на-Дону. 18 января 1943 г. в результате блестяще проведенной операции «Искра» нашими войсками была прорвана блокада Ленинграда, что дало возможность наладить железнодорожное сообщение с осажденным городом и снять угрозу его вымирания от голода. В операции «Искра» принимала участие стрелковая дивизия, в которой воевал мой дед Шматков Карп Миронович. Но, несмотря на столь ощутимые поражения, враг был еще очень силен и не утратил наступательного потенциала. Собрав танковый «кулак» в 800 танков и сконцентрировав авиационные силы в 2,4 раза превосходящие наши, гитлеровцам удалось оттеснить войска Юго-Западного и Воронежского фронтов на 100–150 км. Еще раз за войну, 14 марта 1943 г., нашими войсками был оставлен Харьков. Срочно переброшенные на угрожающее направление войска из-под Сталинграда, благодаря полководческому мастерству Г.К. Жукова, к началу апреля 1943 г. стабилизировали ситуацию и остановили наступление танковых дивизий вермахта. В результате образовалась «Курская дуга» – огромный выступ, обороняемый нашими войсками, с центром в Курске, направленный в сторону врага. При этом находящиеся по краям выступа Орел с Севера и Белгород с Юга продолжали находиться в гитлеровской оккупации.

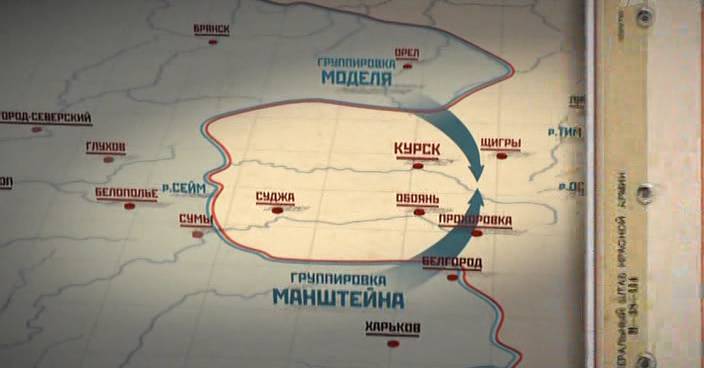

Благодаря своевременно сообщенным и проанализированным данным агентурной разведки, наше руководство узнало о готовящейся летом 1943 г. крупной немецкой наступательной операции «Цитадель», в которой предполагалось силами двух армейских групп («Центр» (фельдмаршал Г.Х. фон Клюге) – со стороны Орла и «Юг» (фельдмаршал Э. Манштейн) – со стороны Белгорода) прорвать фронт обороны наших войск и окружить советские войска восточнее Курска с последующим их уничтожением и дальнейшим наступлением вглубь России. Руководство приняло решение организовать мощную оборону на угрожаемых участках, измотать наступающие гитлеровские части, выбить их танки, и затем – перейти в мощное наступление. С этой целью на обоих фасах курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона. В общей сложности было создано 8 оборонительных рубежей глубиной до 300 км. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта. Войска Центрального фронта (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский) обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта (командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) – южный фас. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт (командующий генерал-полковник И.С. Конев). Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский.

Рис. 5.1. Направление главных ударов в операции «Цитадель»

Наступление на Курскую дугу, первоначально намеченное на начало мая 1943 г., Гитлер в последующие два месяца откладывал несколько раз. Он очень надеялся на то, что новая техника («чудо-оружие») – танки «Тигр», «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд» – принесет победу. Эти тяжеловесные машины немецких конструкторов имели очень толстую броню, были малоподвижны. На «фердинандах» и части «тигров» не были установлены пулеметы, и эти машины были уязвимы в ближнем бою. Гитлеровцы пригнали и свезли под Курск все, что считалось лучшим в вермахте. К началу июля на Курском направлении гитлеровцы имели свыше 900 тыс. личного состава, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, примерно две тыс. самолетов. Противостоящие им фронты – Центральный и Воронежский – имели более 1300 тыс. солдат и офицеров, 19 тыс. орудий и минометов, около 3500 танков, более двух тыс. самолетов. Непосредственно в их тылу развернулся еще Степной фронт – до 600 тыс. бойцов, 8400 орудий и минометов, более 1500 танков – наши войска существенно превосходили врага в силах и средствах.

Рис. 5.2. Советские танкисты у подбитого «Тигра»

Все звенья нашей разведки работали очень точно – в ночь с 4 на 5 июля 1943 г., в результате удачного захвата пленных, удалось установить: гитлеровское наступление начнется в 3 часа утра. Маршал Жуков тут же позвонил Сталину и доложил о принятом решении: немедленно провести артиллерийскую контрподготовку, на что получил одобрение. В 2.20 утра там, где ожидались вражеские удары, зарокотала наша артиллерия. Впоследствии выяснилось, что на Центральном фронте оставалось всего 10 минут до начала вражеской артподготовки. Началось крупнейшее в истории сражение, завершившееся 23 августа 1943 г. разгромом врага и совершившее коренной перелом во всей Великой Отечественной войне, и как следствие – во Второй мировой войне. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от гитлеровских захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции, германское же командование напротив – утратило возможность проводить стратегические наступательные операции. В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском фронте создались более выгодные условия для развертывания действий американо-английских войск в Италии, было положено начало распаду фашистского блока – потерпел крах режим Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной Армии возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских.

Контрольные вопросы

1. Какие успешные наступательные операции были проведены нашими войсками в начале 1943 г.?

2. Что такое «Курская дуга» и почему она образовалась?

3. Как называлась летняя наступательная операция гитлеровских войск и каковы были ее цели?

4. Какая стратегия была принята советским руководством для противодействия летнему наступлению немцев 1943 г.?

5. Кто командовал советскими фронтами на «Курской дуге»?

6. На что надеялись гитлеровские стратеги при планировании наступательной кампании на лето 1943 г.?

7. В чем были недостатки немецких танков и самоходных орудий?

8. Каковы были силы сторон перед началом Курской битвы?

9. Когда и как началась Курская битва?

10. Какое значение имеет победа наших войск под Курском в Великой Отечественной войне?

11. Как отразилась победа в Курской битве на международной обстановке?

12. Сколько советских воинов было награждено за их подвиги в Курской битве?

Глава 6. Взятие «Восточного вала»

Освобождение нашими войсками Харькова 26 августа 1943 г. военные историки считают окончанием Курской битвы. За пятидесятидневное сражение враг потерял около 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и более 3,7 тыс. самолетов. Хребет ударной силы вермахта – бронетанковые войска был сломан и вплоть до конца войны они уже не смогли восстановить свою былую мощь. Начавшееся у Курска наступление наших войск к концу августа 1943 г. переросло в общее стратегическое наступление, охватившее до 2000 км советско-германского фронта.

С сокрушением «Цитадели» надежды гитлеровского руководства на победоносное завершение войны против СССР рухнули. Отныне в Берлине стали изыскивать средства привести развитие событий к такому исходу, чтобы сделать невозможной нашу победу. В основу гитлеровской стратегии и тактики было поставлено нанесение Советскому Союзу невосполнимых потерь и ущерба. Вермахт получил свирепые приказы драться в обороне самым беспощадным образом, а в случае отступления уничтожать все на советской земле. Оставлять за собой выжженную, безлюдную пустыню.

7 сентября 1943 г. рейхсфюрер СС Г. Гиммлер инструктирует командование СС и полиции на Украине: «Необходимо добиваться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая не была бы выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен найти действительно сожженную и разрушенную страну… сделайте все, что в человеческих силах, для выполнения этого». Вчитываясь в эти строки, написанные нацистским палачом свыше 70 лет назад, поражаешься насколько пунктуально они выполняются сейчас на Донбассе его последователями.

Вплоть до лета 1943 г. Гитлер запрещал строить крупные оборонительные полосы глубоко в тылу вермахта на советско-германском фронте, чтобы не создавать соблазна своим войскам к отступлению. Однако к июлю 1943 г. фюрер «созрел» – последовала директива об ускоренном строительстве «Восточного вала» – неприступного оборонительного рубежа. 11 августа 1943 г. германский генштаб окончательно определил где он будет проходить: по линии река Молочная – Днепр – река Сож – Орша – Витебск – Псков – Нарва. Еа самом угрожающем участке – Днепре – укрепления по западному, высокому берегу реки, с которого низкий восточный берег и ровная местность за ним просматривались и простреливались на многие километры, постановили закончить к 15 ноября 1943 г. Из Германии на восток пошли эшелоны с оборудованием. За дело взялась подчиненная министру вооружений А. Шпееру военная строительная организация «Тодт».

Рис. 6.1. Переправа советских войск через Днепр

Сталин требовал «принять все меры к быстрейшему захвату Днепра и реки Молочной с тем, чтобы противник не успел превратить Донбасс и Левобережную Украину в пустынный район». 9 сентября 1943 г. Ставка направила нашим войскам директиву – за форсирование таких крупных рек, как Днепр, ниже Смоленска, и закрепление плацдармов представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. Это было сделано, подчеркивал маршал Г.К. Жуков, «чтобы еще выше поднять морально-политический дух войск». К реке устремились войска пяти фронтов – от Центрального до Южного. К двадцатым числам сентября сопротивление перед ним ослабело: гитлеровцы торопились переправиться через реку, чтобы успеть занять укрепления недостроенного «Восточного вала». Наши войска стали преследовать противника, а авиация громила скопления вражеских частей у переправ. Уже с 21–22 сентября по мере выхода наших частей на Днепр началась переправа под огнем противника. Решительные командиры, пользуясь темнотой, а то и днем с ходу приступали к форсированию реки. Не важно, что табельные средства для переправы отстали – на наспех сколоченных плотах, найденных лодках поток войск устремился к правому берегу. Не везде, конечно, переправы были успешными, кое-где врагу удавалось отбиться, а иногда предпринять яростные контратаки. Но удержать «Восточный вал» гитлеровцам не удалось: наши войска вышли на Днепр к концу сентября на фронте в 700 км и захватили 23 плацдарма на правом берегу. За формирование Днепра 47 генералов, 1123 офицера, 1268 сержантов и солдат были удостоены звания Героя Советского Союза.

Как ни пытался враг, ценой больших потерь в контратаках, сбросить наши войска в Днепр, а наши плацдармы за месяц с небольшим приняли достаточно войск и боевой техники для возобновления сражения на Украине, теперь Правобережной. Подопечные маршалу Г.К. Жукову фронты с 20 октября 1943 г. стали именоваться по освобождаемой ими территории 1-й Украинский (бывший Воронежский) Ватутина и 2-й Украинский (бывший Степной) Конева. Вопреки высказываниям современных западных политиков, эти фронты были многонациональными, а не состояли сплошь из украинцев.

Рис. 6.2. Советские войска на улицах освобожденного Киева

Внимательно анализируя действия противника, Г.К. Жуков пришел к выводу, что продолжение наступления на Киев, первоначально намеченного с букринского плацдарма, что южнее города, малоперспективно. Наши войска пытались там атаковать, но безуспешно. Гитлеровцы явно ожидали удара здесь, собрав против плацдарма крупную группировку. 26 октября 1943 г. Ставка дала указание 1-му Украинскому фронту перенести основные силы на лютежский плацдарм, а это значило, что целую танковую армию и артиллерийский корпус прорыва пришлось снять с букринского плацдарма и тайно перебросить почти 200 км севернее Киева. Перегруппировка прошла блестяще, буквально под носом у врага. Различные меры маскировки дали прекрасные результаты – враг ожидал со дня на день удара наших войск южнее Киева, а сокрушительный удар был нанесен южнее города. В результате тяжелых боев 6 ноября 1943 г. был освобожден от гитлеровцев Киев – колыбель русской цивилизации. Центр города был уничтожен отступающим врагом, а в подвалах гестапо за время оккупации было замучено 195 тыс. человек. Неужели это забыли современные киевляне, называющие советские войска «оккупантами» и устраивающие нацистские факельные шествия?

До конца того переломного 1943 г. на покрытой снегом Правобережной Украине не стихало сражение. Нередко бои шли с переменным успехом, отдельным армиям приходилось отходить – гитлеровцы никак не могли смириться с потерей «Восточного вала» и все пытались восстановить положение постоянными контратаками, но безнадежно. Изгнание врага с просторов нашей Родины продолжалось…

Контрольные вопросы

1. Какую дату принято считать окончанием Курской битвы и почему?

2. Сколько длилась Курская битва?

3. Каковы были потери гитлеровской Германии в Курской битве?

4. Какие приказы гитлеровское руководство отдавало своим войскам на Украине в 1943 г.?

5. Что такое «Восточный вал»?

6. Сколько советских фронтов устремились к Днепру осенью 1943 г.?

7. Когда началась в 1943 г. переправа советских войск через Днепр?

8. Какие средства использовали наши бойцы и командиры для переправы через Днепр?

9. Как стали именоваться с конца октября 1943 г. Воронежский и Степной фронты?

10. В чем заключалась основная идея штурма Киева, изложенная Г.К. Жуковым?

11. Какая дата празднуется как день освобождения Киева?

12. В какую часть Украины переместилось сражение зимой 1943 г.?

Глава 7. Если враг не сдается

Несмотря на тяжелые поражения летом и осенью 1943 г., враг был еще очень силен: около пяти миллионов солдат и офицеров на фронте, 54,5 тыс. орудий и минометов, 5400 танков и самоходных орудий, более 3 тыс. самолетов. Однако наши войска, закаленные в боях, благодаря эффективной работе фронта и тыла, уже превосходили врага в людях в 1,3 раза, в артиллерии в 1,7 раз, в самолетах в 2,7 раза.

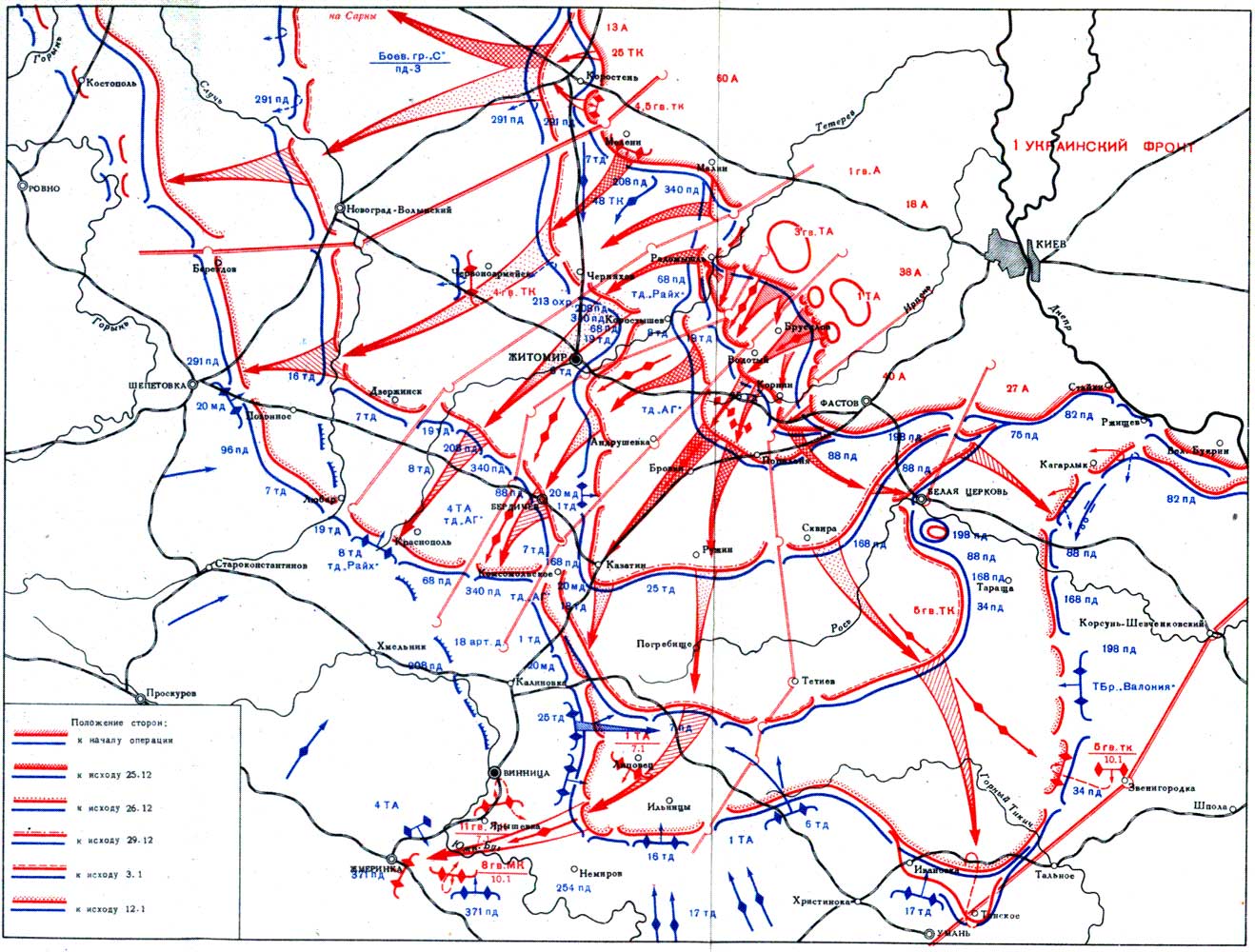

Рис. 7.1. Житомирско-Бердичевская наступательная операция

24 декабря 1943 г. на самом острие клина, устремленного на запад, у Житомира, началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция. На этом участке стояли гитлеровские войска, очень серьезно потрепанные в безрезультатных попытках вернуть Киев и восстановить «Восточный вал». В ноябрьских боях 1943 г. они потеряли до 60–70 процентов личного состава и боевой техники. За один день оборона врага была взломана на 300-километровом участке, а введенные в прорыв две танковые армии прошли свыше 100 км. Советские танкисты упреждали и срывали контрманевры врага: выходя на фланги, заставляли гитлеровцев бросать укрепленные рубежи. Гитлеровцы экстренно собрали все, что могли, чтобы остановить наступление. В итоге к середине января 1944 г. фронт стабилизировался, но наши войска в ходе этой операции продвинулись до 200 км, полностью освободив Киевскую и Житомирскую области. Бои переместились в Винницкую и Ровенскую области. «Киевский выступ» – клин 1-го Украинского фронта – глубоко рассек немецкую оборону: на 275 км с запада на восток. Вершина его оставалась на Днепре, а основание (расстояние между 1-м и 2-м Украинскими фронтами) составляло 1300 км. Наше командование решило встречными ударами 1-го Украинского фронта прямо на восток и 2-го Украинского фронта на запад под основание немецкого выступа окружить и уничтожить вражескую группировку.

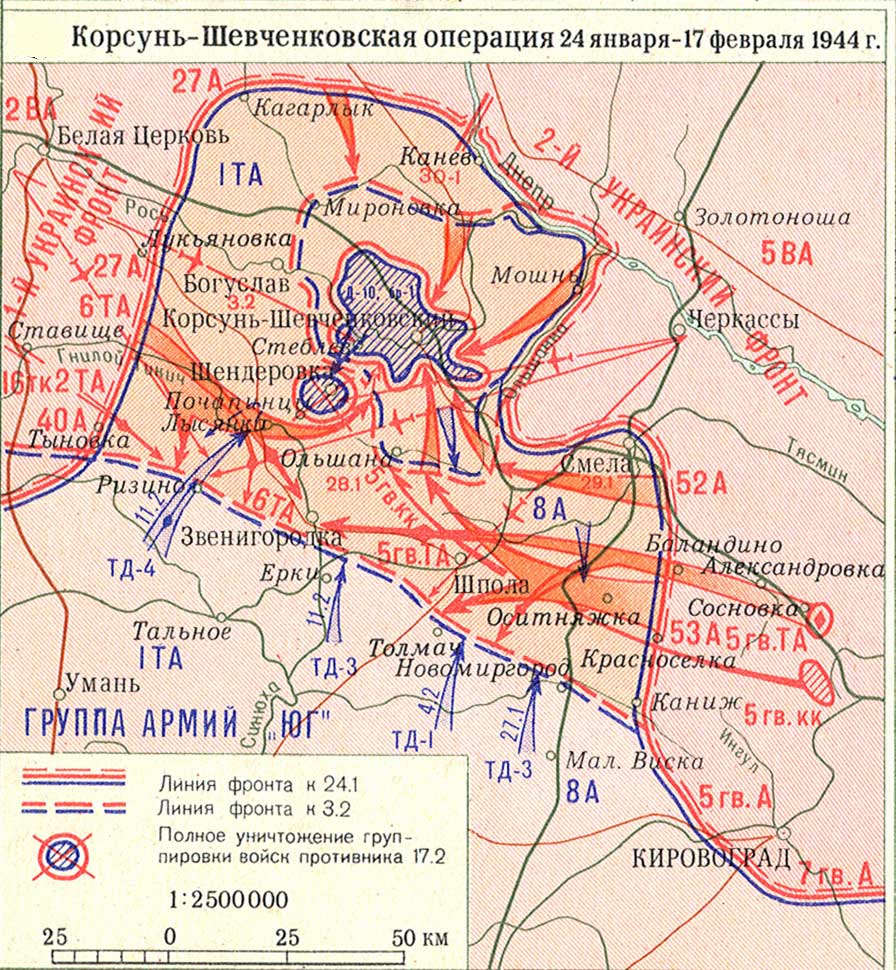

Рис. 7.2. Корсунь-Шевченковская наступательная операция

24 января 1944 г. началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция и уже 28 января клещи сомкнулись у Звенигородки. В окружении оказались более десяти вражеских дивизий. Маршалл Г.К. Жуков, как всегда, уделил серьезное внимание укреплению внешнего кольца окружения. И фельдмаршал Э. Манштейн не замедлил себя ждать – бросился вызволять отрезанные войска из «котла». Однако, эта попытка не увенчалась успехом – мастерство наших командиров и храбрость солдат позволили отбить все атаки извне. Положение окруженных вражеских войск становилось безнадежным, тем не менее 9 февраля они отклонили ультиматум о сдаче. После этого родилась знаменитая фраза Сталина: «Если враг не сдается, его уничтожают». И враг был почти полностью уничтожен – в боях погибло 55 тыс. солдат и офицеров противника, в том числе и командующий окруженной группировки генерал В. Штаммерман. В плен было взято 18 тыс. и боевая техника этой группировки. В приказе от 23 февраля 1944 г. Сталин назвал эту блестящую операцию «новый Сталинград на правобережье Днепра».

Рис. 7.3. Немецкие военнопленные, захваченные в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции

Начало 1944 г. увенчалось еще одной крупной победой наших войск, но уже на севере. 14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские войска добились значительных успехов: соединения Ленинградского фронта разгромили красносельско-ропшинскую группировку противника, а части Волховского фронта освободили Новгород. 27 января в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня. Приказ победоносным войскам Ленинградского фронта, вопреки установившемуся порядку, был подписан командующим ленинградским фронтом Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии не удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой Отечественной войны.

Контрольные вопросы

1. Какими силами располагала гитлеровская Германия к концу 1943 г.?