Полная версия

Круги компенсации. Экономический рост и глобализация Японии

Кент Колдер

Круги компенсации: экономический рост и глобализация Японии

Kent E. Calder

Circles of Compensation

Economic Growth and the Globalization of Japan

© Kent Е. Calder, 2007

© Stanford University Press, 2017

© А. Разин, перевод с английского, 2022

© Academic Studies Press, 2022

© Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2022

Предисловие

Как мы часто убеждаемся, замешательство перед загадочным явлением является катализатором интеллектуального прогресса. Оно помогает увидеть противоречия в парадигмах, которыми мы пользуемся для понимания мира, и усовершенствовать и преобразовать их. Способность понимать и успешно решать встающие перед нами головоломки является, по моему глубокому убеждению, одним из самых важных навыков, которые мы можем развить в своей жизни.

Именно загадки привлекли меня более сорока лет тому назад к изучению Японии и ее противоречивой политики. Впервые я оказался в Токио восьмилетним мальчиком, только что приехавшим с американского Запада. Я увидел город, который вроде бы был западным, а вроде бы и нет. Когда через пятнадцать лет я начал серьезно изучать политические аспекты экономических проблем Японии, передо мной предстала большая нация, скорость развития которой определялась двузначными цифрами, но которая подчинялась при этом нормам мира, гораздо менее эффективного и динамичного. А когда тремя годами позже я приступил там к полевым исследованиям, то увидел страну, не имеющую углеводородов, постоянно сотрясаемую внезапными нефтяными кризисами, но при этом приспосабливающуюся ко всему этому плавно, без тех социальных потрясений, что охватили как страны «большой семерки», так и большую часть развивающегося мира.

Позднее, начав около десяти лет тому назад работу над этой книгой, я заметил контраст между турбулентностью глобализирующегося после холодной войны мира, охваченного информационной революцией и новыми конфигурациями безопасности, и спокойствием самой Японии. Будучи всем этим озадачен, я начал поиски простой аналитической парадигмы, которая смогла бы объяснить столь странное сочетание перемен и исторической преемственности. Прежде всего я надеялся, что благодаря своей простоте, абстрактности и соответствию реальному опыту любая новая парадигма, к которой я приду, выйдет за пределы изучения Японии и обретет свою применимость в рамках остального мира.

Я благодарен многим ученым, студентам, коллегам и друзьям, которые поддерживали меня в этих продолжительных поисках. Сумиё Нисидзаки, Синитиро Итияма, Кадзухиро Хасегава, Гёнхи Ким, Миган Фостер Дик, Александр Эванс, Юн Хан, Оливия Шибер, Софи Янг, Азуса Доноваки, Мина Фукасава и Алисия Генри – все они в критические моменты поддерживали меня в моих исследованиях. Щедрую финансовую поддержку я получил от Центра глобального партнерства Японского фонда и Центра восточноазиатских исследований им. Эдвина Райшауера ⁄ Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса. Семинары в Оксфордском, Токийском, Васеда, Сеульском национальном и Наньянгском университетах обеспечили исследование эффективным рецензированием. Бесперебойное редактирование и выпуск организовала команда издательства Стэнфордского университета, начиная с Джеффри Берна и включая Дженнифер Гавакс, Кейт Уол, Джеймса Холта, Эмили Смит, Джея Харварда, Оливию Бартц и Кэролин Хейли. А решающую роль сыграла поддержка наставников, коллег и друзей – Вали Насра, Джессики Эйнхорн, Питера Льюиса, Джона Харрингтона, Джона Рооса, Фрэнсиса Фукуяму, Леонарда Линна, Курта Тонга, Билла Граймса, Ульрике Шеде, Билла Брукса и Раста Деминга, – а также моей семьи.

В работе над столь сложным и, да, загадочным предметом, как этот, я уверен, осталось немало изъянов и недостатков. Я охотно отношу их на свой счет. Остается лишь надеяться, что в настоящем сравнительном исследовании того, как нации и их граждане стремятся к стабильности в меняющемся мире, читатели найдут понимание, которое будет перекликаться с их собственным и в какой-то мере расширит его.

Вашингтон, округ Колумбия.

Декабрь 2016 г.

Введение

Сталкиваясь с парадоксом

В течение последнего столетия в своих настойчивых попытках не отстать от глобальных лидеров новые индустриальные страны столкнулись с критически важным двойным императивом: проблемой, размеры и решение которой затуманены условным разделением социальных наук. С одной стороны, они столкнулись с требованиями экономического развития, осуществляемого посредством государственной власти [Gerschenkron 1962], с другой – чтобы обеспечить беспрепятственное проведение экономических преобразований под руководством государства – с проблемой поддержания порядка в меняющихся обществах [Huntington 1968].

С конца 1940-х годов эти двойственные внутригосударственные императивы позднего развития еще более осложнялись международным контекстом. Холодная война делала внутреннюю стабильность в развивающихся странах все более важной для таких сверхдержав, как США, и провоцировала соперничающие лагеря на борьбу за формирование местных политико-экономических конфигураций. Также начиная с 1970-х годов политика стабильного развития реализовывалась во взаимодействии с мировыми финансами, поскольку глобализация все теснее связывала отдельные экономики и увеличивала международную значимость внутренних событий в любой из стран. В свете турбулентности финансовых кризисов в Мексике (1994–1995) и в Азии (1997–1998) эти новые реалии стали еще более очевидными, см., напр., [Haggard et al. 2003; Pempel 1999; Stiglitz 2002]. Все чаще внутренние преобразования в развивающихся странах приобретают двухуровневый характер, взаимодействуя как с внутренней, так и с международной политикой, обладая в то же самое время политическим и экономическим аспектами.

Более двух десятилетий политико-экономические трансформации в развивающемся мире не подвергались ни достаточному эмпирическому изучению, ни адекватному теоретическому исследованию, что объясняется как сложным междисциплинарным характером ответных реакций на позднее развитие, так и случившимся после разрядки международной напряженности отступлением от консервативных исследований политического развития эпохи Вьетнамской войны. Ученые, разумеется, изучали, как формулируются стратегии развития и как потенциал государства влияет на реализацию этих стратегий, см., напр., [Johnson 1982; Evans 1995; Woo-Cumings 1999; Kohli 2004]; тем не менее вопросам нейтрализации конфликтов и поддержания политической стабильности в развивающихся обществах, по крайней мере за пределами Ближнего Востока, внимания уделялось мало. В той мере, в какой изучались социально-политические конфликты, приоритет отдавался толкованию этнических противостояний, и даже при этом акцент неизменно делался на их причинно-следственной обусловленности, а не на способах их разрешения [Ganguly, Macduff2003].

Необходимость двухуровневого анализа

Особенно бросается в глаза отсутствие как эмпирических исследований, так и теоретических разработок, касающихся того, как конкретно связаны системные изменения в глобальной политико-экономической системе и внутренняя политика отдельных стран. Аналитики абстрактно говорят о двухуровневых играх [Putnam 1988]. При этом катастрофически недостает конкретных исследований того, как транснациональная торговля, а также финансовые и интеллектуальные потоки влияют на политико-экономическое поведение на национальном и субнациональном уровнях. Эта малочисленность двухуровневых исследований особенно бросается в глаза на фоне масштабных изменений, которые претерпевает глобальная политико-экономическая система с середины 1970-х годов (о масштабе этих изменений см. [Frieden 2006: 363–472]). Люди все быстрее передвигаются по миру, пересекать границы становится все легче, и, наконец, появление Интернета, значительные трансформации транспорта и коммуникаций привели к взрывному росту трансграничной торговли и финансовых транзакций.

Не менее парадоксальной явилась неспособность как представителей нынешней академической науки, так и политических аналитиков к исследованию непреходящей актуальности для развивающихся стран и для глобального порядка в целом японского опыта. Но ведь, в конце концов, именно в Японии впервые за пределами Запада началась индустриальная модернизация, именно поразительные экономические и военные успехи Японии вызывали общемировой интерес к ней и встревоженность ею на протяжении первых трех четвертей XX века. Опыт развития Японии привлекал Сунь Ятсена, Чжоу Эньлая, Субхаса Чандру Боса и других азиатских националистов, искавших парадигму для будущего своих стран вне Запада. В то же время японский опыт привлек заинтересованное внимание и таких политиков Запада, кто, подобно Джону Фостеру Даллесу, искал в годы холодной войны с ее напряженностью и ожесточением некоммунистическую альтернативу Китаю.

В то время американские ученые на конференциях Маунт Фудзи обстоятельно обсуждали японскую модель развития и ее значимость для развивающихся стран[1]. Но сегодня мало кто этим занят. В той мере, в какой японская модель вообще рассматривается, она оценивается почти исключительно с точки зрения ее соответствия заботам «большой семерки» (G7) промышленно развитых стран или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тем не менее секреты прошлого и настоящего Японии имеют несомненное значение для всего мира.

Нигде Япония не являет собой более захватывающую загадку, чем в своей реакции на социально-экономическую глобализацию, доминировавшую в мировой политике с середины 1970-х годов[2]. В сфере торговли, финансов и потоков технической информации она и другие страны оказываются все более взаимозависимыми. Тем не менее в Японии обнаруживаются резкие различия между входящими и исходящими потоками, а также заметный перекос в сторону углубленного взаимодействия с передовыми рынками. Япония также сохраняет своеобразные внутренние институты принятия решений и обработки информации, которые контринтуитивным образом искажают политико-экономические результаты, что нуждается в более глубоком осмыслении.

Динамика международной торговли и инвестиций Японии иллюстрирует парадоксальный характер глобализации экономики этой страны. В 2015 году Япония была четвертым крупнейшим экспортером и импортером в мире, что примерно соответствует ее положению третьей по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) мировой экономики[3]. На долю домашнего азиатского региона приходилось 57 % японского экспорта, что более диверсифицированно, чем 61,0 % в Корее, но менее, чем китайские 43,0 %. И напротив, в глобально удаленные от Японии Африку и Южную Америку шли только 3,6 % японского экспорта, по сравнению с 5,7 % для Кореи и 8,4 % для Китая [Simoes, Hidalgo 2011]. Таким образом, в своей торговле Япония была лишь чуть менее глобальной, чем Корея или Китай.

Япония занимает четвертое место в мире среди крупнейших международных инвесторов; отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из страны в 2014 году составил 113,6 млрд долларов США[4]. Это резкое увеличение на 102,0 % по сравнению с 2010 годом почти в четыре раза больше, чем в Корее, и чуть меньше, чем в Китае[5]. Тем не менее заграничные инвестиции Японии в неосвоенный африканский рынок составили менее 1,0 % от их общего объема, по сравнению с 4,0 % в Китае[6]. А приток ПИИ в Японию в 2014 году составил всего $2,1 млрд – менее четверти от притока в соседнюю Корею и менее одной шестидесятой от притока в Китай[7]. Доля Японии составила лишь четверть от пропорционального ВВП потока ПИИ в США[8]. Кроме того, общий объем входящих ПИИ в Японию сократился более чем на 80,0 % по сравнению с притоком ПИИ в 2009 году, который и так был минимальным[9].

Парадоксальный облик японская глобализация имеет не только в экономической, но и в социально-политической сфере. Например, Япония последовательно отдает дань уважения таким абстрактным символам глобализма, как Организация Объединенных Наций. В мире известны творческие личности Японии, в частности дирижер оркестра Сэйдзи Одзава, а такие японские архитекторы, как Кэндзо Танге, имеют исключительное глобальное признание. Япония также взрастила таких предпринимателей, как Хироси Микитани и Масаёси Сон, которые креативно и энергично взаимодействуют с внешним миром. В таких отраслях, как автомобилестроение и торговля широкого профиля, японские фирмы успешно реализуют чрезвычайно сложные подходы к глобальным рынкам.

Однако более распространенной моделью во многих секторах является узость интересов, оборонительное поведение и нерешительность при взаимодействии с глобальными рынками и идеями. Эта зашоренность тонко скрыта от японского общественного сознания лингвистической реальностью: глобализация не имеет общепринятого перевода в японском языке, за исключением расплывчатого «интернационализация»[10].

В первые тридцать лет недавней эпохи глобализации (примерно 1975–2005 гг.) провинциализм, лежащий в основе этой лингвистической двусмысленности, все усиливался, несмотря на ускорение темпов международных политико-экономических изменений, происходивших во всем мире.

Именно в тот момент, когда Япония нуждалась в том, чтобы быть более инновационной и инициативной, она стала более пассивной, шаблонной, несклонной к риску, замкнулась в кокон, причем внутри страны эти тенденции практически не вызывали возражений. Такая перемена оказала разрушительное воздействие на экономические и социально-политические отношения Японии с широким миром, но ее трудно объяснить с точки зрения традиционных категорий – в частности, государственной стратегии или национальной идентичности. Загадка нерешительной и неоднозначной внутренней реакции Японии на масштабные глобальные изменения, происходившие с 1970-х годов, заслуживает серьезного изучения, которое мы намерены провести в контексте более комплексного исследования структур стимулирования и организационного поведения.

Глава 1

Японский парадокс и государственная политика

В течение ста с лишним лет, с середины эпохи Мэйдзи в 1890-х годах до краха финансовых пирамид на японском рынке недвижимости чуть более века спустя, ее экономика служила образцом для всего мира, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста на Земле. В те гордые десятилетия Япония стала первым незападным государством, которое провело успешную индустриализацию, и одной из немногих стран Азии и Африки, избежавших колониального порабощения Западом. После мрачной империалистической интермедии начала XX века с началом Корейской войны Япония возобновила свой стремительный экономический рост, причем еще более высокими темпами, чем раньше, присовокупив к нему поразительную справедливость в распределении доходов.

Интригующий характер роста

С 1990 года картина кардинально изменилась. Реальный рост экономики Японии составлял в среднем чуть менее одного процента в год по сравнению с 2,5 % в США и 1,7 % в Евросоюзе[11]. Он был также значительно медленнее, чем в недавнем прошлом самой Японии: 4,4 % в 1980-х годах[12] и около 9,7 % в период высоких темпов роста с 1955 по 1970 год[13]. Между тем неравенство в стране также резко усилилось, и по объему ВВП на душу населения она опустилась с первого на двадцать третье место в мире[14].

Обильные бюджетные вливания

В частности, с 1980-х годов Япония часто задействовала масштабные бюджетные иньекции кейнсианского (тяготеющего к государственному регулированию экономики) типа, одобренные и утвержденные мировым сообществом. Эти химерические попытки привели к тому, что совокупный бюджетный дефицит Японии достиг 248 % ВВП – самого высокого на планете уровня[15]. За двадцать месяцев после соглашения Плаза 1985 года японское правительство под руководством министров финансов Нобору Такэсита и Киити Миядзава приняло экономические контрмеры на сумму в почти 13 трлн йен для оживления внутреннего спроса[16]. В рамках инициативы по преодолению структурных препятствий (Structural Impediments Initiative), проводимой в начале 1990-х годов совместно с США для борьбы с хроническим торговым дисбалансом, Япония обязалась выделить 430 трлн йен на дополнительное бюджетное финансирование в течение десятилетия после подписания в октябре 1990 года соответствующего соглашения [Komine, Okada 2011:419].В 1998–1999 годах правительство Кейдзо Обути выделило вдобавок к этой сумме еще около 42 трлн йен на борьбу с азиатским финансовым кризисом, причем большая часть этих денег была направлена на стимулирование инфраструктурных проектов[17].

Технологическая мощь

Помимо этого, Япония на протяжении многих лет совершала значительные технологические прорывы. Ее автопроизводители дали начало гибридным автомобилям. Так, председатель совета директоров ведущего японского автопроизводителя Toyota Motor Corporation Такеши Утиямада считается отцом гибрида. Японские сталелитейные компании стали пионерами в производстве аморфных металлов, японские строительные компании разработали самую передовую и эффективную в мире технологию прокладки туннелей, а японская бытовая электроника возглавила движение к миниатюризации, впервые в мире разработав, например, самые миниатюрные в мире высокоемкие ОЗУ[18].

Упорные усилия

Нет оснований сомневаться, что Япония – ее руководство, ее первоклассные управленцы и великолепно организованные корпорации – по завершении периода высоких темпов роста посвятили свои помыслы и усилия борьбе за возрождение, что стоило им более двух десятилетий упорных усилий. Лидерами Японии были, по сути, те же люди и институты, которые вызвали столь чудесный рост экономики в предыдущие десятилетия.

Вновь и вновь в годы высоких темпов роста, назовем хотя бы 1958,1965,1974 и начало 1980-х, им удавалось возрождать национальную экономику и вести ее по сияющему столетнему пути исключительного динамизма. Однако на этот раз такому не суждено было случиться.

Отчего же внезапный застой?

Почему же Япония, которая так бурно и стабильно развивалась на протяжении более чем ста лет, вдруг обнаружила, что ей трудно расти? Почему ее резко обогнали такие страны, как США, не говоря уже о ее динамичных азиатских соседях, которые так долго казались неспособными даже близко подойти к японским стандартам производительности? И почему столь выраженный относительный сдвиг в моделях роста – от образцовой к неубедительной, по сравнению как с внешне похожими странами, так и с собственным прошлым, – произошел именно тогда, когда произошел, и так внезапно? Каковы необходимые предпосылки, включая институциональные преобразования, для долгосрочного возрождения Японии? Насколько важны как ограничители необходимых перемен унаследованная политическая культура и укоренившиеся элиты?

Очевидно, что в таком внезапном и тревожном преображении Японии кроется парадокс, имеющий большое значение как в сфере практических дел, так и для теории социальных наук.

Где же быстрое возрождение?

Средний индекс Nikkei 225 Токийской фондовой биржи в конце декабря 1989 года достиг почти 39 000[19]. Двадцать пять лет спустя, к концу 2016 года, несмотря на масштабные усилия по стимулированию экономики, множество планов структурных реформ и четыре крупные смены политической власти, он все еще составлял менее половины этого числа[20].

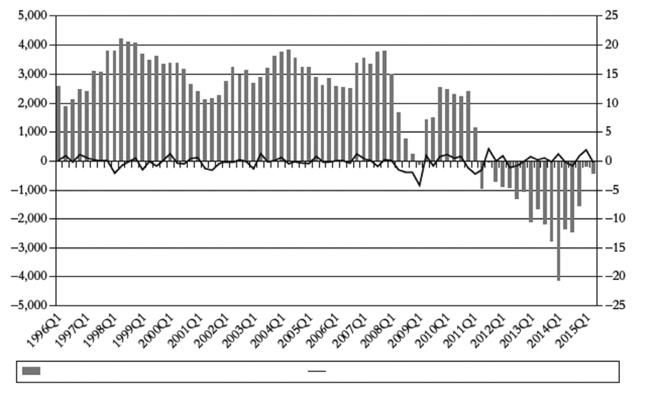

Признанные реформаторы, от Морихиро Хосокавы и Дзюньитиро Коидзуми до Юкио Хатоямы, Наото Кана и Ёсихико Нода, приходили и уходили, но, несмотря на изменения в избирательных и нормативных правилах, которые должны были бы существенно изменить стимулирующие политико-экономические структуры, никто из них не добился серьезных структурных изменений. В то время как Синдзо Абэ с его хваленой направленной на борьбу с дефляционным давлением программой «трех стрел» с помощью агрессивных монетарных и бюджетных послаблений смог на время оживить фондовый рынок, третья стрела структурной реформы не показала никаких признаков изменения политико-экономической системы Японии. Рост экономики продолжал идти по неопределенной траектории, как это показано на рис. 1.1. Торговый баланс страны по товарным позициям постоянно оставался дефицитным (особенно после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году), даже в то время, когда соседи Японии, наряду с большинством развитых промышленных стран, сохраняли гораздо более высокие темпы роста. Например, во втором квартале 2015 года экономика Японии сжалась в объеме на 0,7 % в годовом исчислении, а дефицит торгового баланса по товарным позициям остался на уровне 406,6 млрд йен, поскольку экспорт, несмотря на ослабление иены, не увеличился [Ministry of Finance 2016].

Неоднозначные контуры политики

Помимо парадоксов в контурах роста – в частности, его стабильной динамики в течение более чем столетия, за которой последовало резкое затухание – новейшая история Японии также демонстрирует аномалии в формировании политики. Они, вероятно, помогут понять загадочные закономерности роста и стагнации, описанные ранее. Одним из примеров в этом отношении является японское корпоративное управление и его медленная, неспешная трансформация. Во многих частях мира изменения происходили гораздо быстрее, чем в Японии.

Сформировавшийся в 1980-х годах мощный мировой рынок ценных бумаг сменил стимулы для государств всего мира и предложил политическим лидерам золотую сделку: шанс получить на внутренние рынки приток дешевого и обильного капитала в обмен на реформы корпоративного управления и соответствующие инновации в сфере регулирования[21]. Франция и Корея воспользовались предоставившимися возможностями и провели весьма перспективные реформы с целью сделать свои фирмы более привлекательными для иностранного капитала. Япония, однако, так не поступила.

Рис. 1.1. Экономическая борьба после краха

Источники: [Ministry of Finance 2016; Table 6s-a-l; Office 2016].

В широком спектре связанных с глобализацией сфер японская политика также разительно отличается от политики многих развитых индустриальных стран, с которыми Япония в остальном схожа. Среди таких отличающихся отраслей экономики – транспорт, недвижимость, сельское хозяйство и жилищное строительство. В большинстве этих сфер политика Японии имеет тенденцию быть жесткой, политизированной и узкоспециализированной, хотя, как мы увидим в главах 4–9, предсказуемой и выгодной для тех, кто ее давно осуществляет. Даже происходящие в ней изменения двигаются черепашьим шагом, особенно если учесть осуществившиеся на протяжении жизни предыдущего поколения существенные трансформации политико-экономических стимулов как на глобальном, так и на национальном уровнях.

Ключевые тайны в контурах политики

В структуре формирования политики новейшей политико-экономической истории Японии наблюдаются три парадокса, которые могут дать дополнительные подсказки для разрешения главной загадки резкого снижения темпов развития страны.

Парадокс реакции на глобализацию[22]. На протяжении всего послевоенного периода символы глобализма пользовались в Японии популярностью как в политическом дискурсе элиты, так и в массовом общественном диалоге: мир, Организация Объединенных Наций, глобальная ответственность и т. п. Отличаясь относительно быстрой реакцией, Япония как государство оперативно проявляла свое отношение к целенаправленному внешнему давлению, или гаяцу, как в плане риторики, так и в отношении национальной политики, что сглаживало основные противоречия во внутренней японской политической экономике [Calder 1988b; Schoppa 1997; Schaede, Grimes 2003]. Однако на мощные ветры глобализации, которые за последние три десятилетия изменили большую часть мировой экономики, как практическая политика, так и поведение японских предприятий реагируют крайне неторопливо – несмотря на высокий уровень взаимозависимости Японии и всего мира в таких стратегических областях, как финансы. Японские порты и аэропорты остаются высокозатратными и ориентированными на внутренний рынок; японское сельское хозяйство также отличает протекционизм. Японская политика регулирования в сфере телекоммуникаций и финансов очень медленно приходит в соответствие революционным изменениям, охватывающим в этих секторах мир с 1980-х годов. Японское образование, как и профессиональная подготовка, остаются местечково-провинциальными, хотя их картина и начинает постепенно меняться.

Парадокс межотраслевого контраста. В государственной политике Японии, по крайней мере с 1950-х годов, наблюдаются резкие контрасты: сильная рыночная ориентация тех предприятий, что непосредственно производят внешнеторговую продукцию, и широко распространенный протекционизм и благосклонное отношение ко многим неэффективным субъектам хозяйствования в неторгуемых отраслях. Такой раздельный подход предполагал низкие тарифы на промышленные ресурсы и решительные усилия по стимулированию производства в торгуемых секторах с более высокой добавленной стоимостью. В то же время государственная политика в неторгуемой части экономики потворствовала крайне протекционистскому и экономически неэффективному отношению к таким отраслям, как транспорт, строительство, сельское хозяйство и сфера услуг.