Полная версия

Схемы уголовного дела. Приёмы обвинения и защиты

Ночное время

Общим правилом также является недопустимость производства следственных действий в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени) – ч.3 ст.164 УПК. Но кроме случаев не терпящих отлагательств. А «безотлагательность» этих случаев остаются полностью на усмотрение следователя.

Очень часто в ночное время проводят и допросы, и обыски, «куют железо пока горячо» сразу после задержания. И часто защита на это ссылается как на нарушение – ведь в УПК же написано, что нельзя, почему нельзя подождать до утра. Но такие доводы в суде почти никогда не работают. Следователю лучше знать, что терпит отлагательств, а что нет.

К тому же опытный следователь может и перестраховаться. Допрашиваемому, например, дают быстренько подписать бумагу – согласен на допрос в ночное время. Оно (согласие) по УПК и не требуется, но «лучше перебдить, чем недобдить».

Неплохо работает как нарушение – проведение в ночное время судебного заседания. Вот такие судебные решения отменяют. С учетом загруженности судов бывает, что ночные заседания проводятся по «арестным» делам, когда избирается мера пресечения заключение под стражу. Но толку в отмене такого решения мало – арестованного никто не отпустит, дело направят на новое рассмотрение, а меру пресечения оставят той же (в силу общественной опасности вменяемого преступления).

Дополнительные материалы

Существенные нарушения в следственных действиях

(http://москвабюро.рф/2344-suschestvennye-narusheniya.html#сло)

Разрешение суда на следственные действия

Некоторые следственные действия требуют судебного разрешения и это отдельный порядок со своими нюансами. Смысл порядка в том, чтобы установить судебный контроль над действиями следствия, которые нарушают конституционные права – права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, семейную тайну и пр. Контроль, впрочем, получается довольно условный.

Процедура получения судебного разрешения

В случаях, указанных в ч.1 ст.165 УПК (обыск в жилище, «прослушка» переговоров, эксгумация и пр.) следователь перед тем как провести следственное действие, просит суд разрешить ему это.

Для этого он выносит постановление (например, постановление о возбуждении перед судом ходатайства о проведении обыска в жилище). Это постановление требует согласия вездесущего начальника следственного органа (а для дознавателя – прокурора). Потом оно направляется в суд. К постановлению должны прилагаться хоть какие-то материалы, обосновывающие это ходатайство («мы не просто так хотим послушать переговоры «клиента», у нас и оперативная информация имеется, и дело возбуждено»).

Суд разрешает следственное действие в течении 24-х часов. Теоретически может и не разрешить, но такое редко бывает – суд смотрит соблюдение формальностей: правильна ли подсудность, принял ли следователь дело к своему производству, есть ли согласие начальника СО/прокурора. Ну и смотрит, чтобы в ходатайстве было расписано более-менее некое обоснование (приложены обосновывающие материалы).

Существенное нарушение: обосновывающие материалы, это не просто постановление следователя. Должно быть что-то ещё – материалы ОРМ, объяснения и пр. Согласно в п. 12 Постановления Пленума ВС N 19 "О практике по ст.165 УПК» при разрешении ходатайства следователя судья обязан проверить наличие фактических обстоятельств, служащих основанием для производства следственного действия (например, при рассмотрении ходатайства о производстве обыска в жилище убедиться в том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные полагать, что в указанном жилище могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела). Если обосновывающих материалов нет, то и разрешение суда, и само следственное действие незаконны, а добытые доказательства будут являться недопустимыми.

Нехороший процессуальный приём: не стоит путать разрешение суда на следственные действия (ст.165 УПК) и разрешение суда на ОРМ в рамках Закона об «Оперативно-розыскной деятельности» (ст.9 закона) – это разные порядки. При разрешении на ОРМ никакого заседания не проводится, судья решает все единолично, обжаловать такое решение нельзя, да и подсудность там не обязательно соблюдать – в общем своя атмосфера. Если тот же обыск в рамках УПК пытаются подменить осмотром жилища в рамка ОРД, то бороться с этим можно только довольно слабым доводом о том, что следственные действия нельзя заменить всякими другими мероприятиями (Определение КС РФ от 29.05.2019 №1213-О).

Когда конституционные права могут и подождать

Суд можно не просить заранее, а можно уведомить его постфактум об уже проведенном следственном действии. Но не просто уведомить, а, опять-таки, попросить одобрить это следственное действие.

Для этого нужен «исключительный случай» не терпящий отлагательств (ч.5 ст.165 УПК). Исключительный случай возможен не для всех следственных действий, требующих судебного одобрения (ч.1 ст.165 УЦПК), а только для осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки из ломбарда и наложении ареста на имущество.

Исключительный случай – это когда нужно срочно пресечь преступление, когда нужно помешать подозреваемому скрыться, уничтожить или спрятать предметы/орудия преступления, когда есть подозрение, что кто-то определенный скрывает при себе что-то интересное следствию (п.16 Постановления Пленума ВС РФ N 19 «О практике по ст.165 УПК»).

Нечёткая такая формулировка. Вот считает следствие, что в этой квартире обвиняемый сейчас активно уничтожает улики – можно проводить обыск и без разрешения суда.

Если следственное действие проведено без предварительного разрешения суда, то его нужно об этом уведомить в течении 3-х суток в том же порядке, что и при получении предварительного разрешения (то есть прилагается постановление, материалы, согласие начальника СО/прокурора). О проведенном следственном действии уведомляется и прокурор. Но прокурор просто уведомляется в целях информирования (он ведь надзирает за следствием), никакого одобрения от него не нужно (кроме предварительного согласия для дознавателя).

Существенное нарушение: если уж следователь нагрянул с обыском без разрешения суда в «исключительном случае», то он должен разъяснить лицу, права которого затрагиваются следственным действием, право на участие в судебном заседании по последующему одобрению следственного действия (п.17 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2017 N 19, Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 N 70-О). Иначе говоря, в протоколе должна стоять отметка о том, что разъяснено право ходатайствовать об участии в последующем судебном заседании по вопросу об одобрении проведенного экстренного обыска. Если отметки нет, то и обыск, и добытые доказательства, и последующее судебное ободрение незаконны.

Ещё одно существенное нарушение: по общему правилу присутствие адвоката при обыске не обязательно. Но если он явился и активно требует, чтобы его допустили, то чинить препятствия ему в этом незаконно. На следователя возлагается обязанность обеспечить право на адвоката. (Определение Конституционного суда от 14 января 2020 года N 4-О). Как это сделать на практике если адвоката просто не пускают в дверь? Нужно делать отметку в протоколе обыска («явился адвокат, следователь препятствовал в его допуске, считаю обыск незаконным»).

Правовой источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)".

Дополнительные материалы: Нарушения при получении разрешения суда

(http://москвабюро.рф/2785-razreshenie.html)

Неотложные следственные действия

По общему правилу формы предварительного расследования (следствие и дознание) не должны смешиваться друг с другом. Следствие ведёт свои дела, а дознание свои.

Например, дознаватель может вести дело по ч.1 ст.158 УК (простая кража), а по ч.2 ст.158 УК (квалифицированная кража, т.е. кража с дополнительными отягчающими признаками) уже не может, т.к. это уже дело следствия. Если дознаватель по какой-то маловероятной ошибке вдруг «влез» в дело следствия и расследовал его, то все собранные им доказательства являются недопустимыми, а всё уголовное дело можно смело выкидывать в мусорную корзину.

Эту грань нужно четко отслеживать при квалификации преступления. Тот же пример с кражей: если условный вор просто взял «то, что плохо лежит» это простая кража и это дознание. А если он взял из кармана одежды или сумки потерпевшего – это уже п. «г» ч.2 ст.158 УК (квалифицированная кража) и это дело следствия.

Но есть случаи, когда орган дознания все-таки может вести следственные действия по делам следствия – это неотложные следственные действия (ст.157 УПК).

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (ст.5 УПК).

Неотложные следственные действия может вести и должностное лицо к правоохранительным органам не имеющее никакого отношения (ч.3 ст.40 УПК). Например, капитан морского судна, если уж у него на судне произошло «что-то этакое».

Кстати, оперативники, когда проводят ОРМ, тоже могут считаться дознавателями.

Выявив признаки преступления орган дознания в лице своего начальника поручает подчиненному ему дознавателю провести неотложные следственные действия.

Возбуждается уголовное дело и после этого проводятся действия в обычном, установленном для них порядке. Но дальше, в течении десяти суток дело нужно отдать следственному органу, иначе все дальнейшие действия по делу будут недопустимы. Это как детская игра в «горячую картошку» – дело и все материалы нужно срочно спихнуть следствию.

Начальник следственного органа дело получает и поручает его подчиненному ему следователю, который уже и ведет дело дальше.

После того как дело передано следователю – орган дознания, дознаватель или иное должностное лицо сам по делу ничего делать уже не может, кроме случая, когда его об этом прямо просит следователь (специальным поручением).

Поручения следователя

Чаще всего следователь поручает провести определенные действия «оперативникам».

Согласно п.4 ч.2 ст.38 УПК следователь может давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий или отдельных следственных действий («оперативники» в этом смысле это орган дознания).

В этом случае в деле встречаются такие бумаги как поручение установить таких-то лиц, допросить такого-то гражданина, принять мены к розыску и пр.

К чему мы вообще все эти малоинтересные аспекты затрагиваем? К тому что здесь может прятаться нарушение, вышибающее доказательство из дела.

Существенное нарушение: если следователь поручил провести конкретное действие, например, допросить гражданина Иванова, то его можно только допросить (и только его и никого другого). То есть у поручения есть четкие рамки. А если оперативники решили «для пользы делу» допросить еще и жену Иванова или произвести выемку каких-то документов, то результаты этой самодеятельности будут недопустимыми доказательствами.

Меры пресечения

Меры пресечения, как и следует из названия, направлены на то, чтобы «пресечь» потенциально вредную деятельность обвиняемого и не дать ему помешать следствию и скрыться от правосудия (ст.97 УПК).

Меры пресечения – это еще не наказание, но уже серьезный звонок, позволяющий предвидеть какое наказание ожидается в будущем.

Существует примета, в законе, естественно, никак не прописанная – если на следствии обвиняемый сел в СИЗО (ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу) – то, скорее всего, после приговора он сядет на реальный срок. Иначе говоря, если уж начал сидеть, так сиди.

Мера пресечения – это очень значимый рычаг в руках следствия, позволяющий давить на обвиняемого. Причем иногда давить так, что он предпочитает признать вину, лишь бы не попасть под меру пресечения.

Но начнем по порядку.

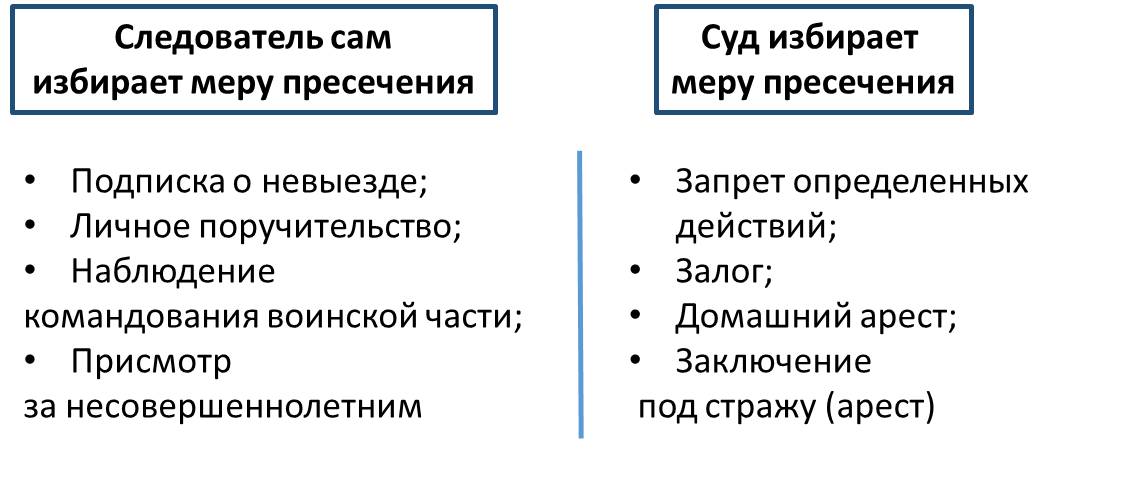

С процессуальной стороны все меры пресечения можно разделить на две категории:

– меры, которые следователь назначает сам,

– и меры, назначаемые судом.

Как мы видим, самые серьезные меры пресечения назначаются только через суд. Все остальные меры следователь назначает сам.

Кстати, назначение меры пресечения по делу вовсе не обязательно. Строго формально можно ограничиться и обязательством о явке (ст.112 УПК – это не мера пресечения). Но так принято, что по любому более-менее серьезному делу будет мера пресечения. Это позволяет держать подследственного «в тонусе». Да и следователю не очень нужно выглядеть слишком гуманным – иначе его заподозрят в коррупции.

Злоупотребления следствия

Итак, самые страшные меры пресечения следователь сам избрать не может, а суд, который может, вроде как со следствием не связан и должен объективно смотреть на необходимость ареста обвиняемого.

Это в теории. Собственно, для этого и существует судебный контроль – чтобы следствие не занималось «беспределом» сажая под арест только лишь по своему усмотрению.

Но в практике опять есть нюансы. По известной всем статистике суд удовлетворяет большинство ходатайств следствия об избрании меры пресечения. Если ходатайство более-менее обоснованное и есть формальные основания, указанные, например, в ст.108 УПК (заключение под стражу) – то меру пресечения суд назначит.

Из этой стойкой статистики и «выглядывают уши» злоупотреблений.

На обвиняемого давят таким образом – либо ты сотрудничаешь со следствием и «ходишь под подпиской», либо мы обращаемся в суд с ходатайством о заключении под стражу. А у суда к таким ходатайствам подход отработан – раз уж следствие просит, значит кто-то сядет.

Хотя суд может следователю и «дать от ворот поворот». Но бывает это не очень часто и только если следствие очень уж очевидно наглеет.

Кстати, на избрание «судебной» меры пресечения нужно не только судебное решение, но и согласие начальника следственного органа (для следователя) либо прокурора (для дознавателя). Но маловероятна ситуация, когда между этими субъектами возникают трения по поводу необходимости ареста.

Правовой источник: Постановление Пленума Верховного суда от 19.12.2013г. N 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" (ред. 24.05.2016г.)

Дополнительные материалы:

Материалы по мерам пресечения

(http://москвабюро.рф/2706-izbranie.html)

Судебная процедура назначения меры пресечения

Процедура довольно проста – следователь просит избрать меру пресечения, а суд эту просьбу рассматривает. Но нюансы есть и в этом простом процессе.

Основания

Следователь может просить суд не просто в силу своего желания упрятать обвиняемого «за решетку», нужны основания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.