Полная версия

В обнимку с удачей. Книга 1

Ефим Терлецкий

В обнимку с удачей. Книга первая

© Ефим Терлецкий, 2022

Бета-ридер

Человек, который по просьбе автора читает текст его рукописи перед отправкой ее в издательство. В русском языке это слово появилось недавно, однако авторы издавна обращаются, скажем, к родственникам, друзьям или знакомым с просьбой о предварительной оценке своего сочинения, выявлении сюжетных неувязок, стилистических просчетов, ошибок в тексте и всего прочего.

Таким блестящим бета-ридером для приведения в порядок моих сочинений является моя дочь Марина Черткова, блестящий знаток русского языка. Она – суровый редактор, безжалостно отсекающая все лишнее и этим, придает законченность и как бы изящную огранку произведению.

Бета-ридер, моя дочь Марина Черткова

Моим внукам и правнукам

Памятник самому себе

Мне исполнилось 84 года. Находясь в «возрасте дожития» (выражение это, кажется, пошло гулять с легкой руки известного российского музыканта Андрея Макаревича) – этого периода, ведущего в никуда, я не раз задумывался о том, что надо бы отобразить своё житьё-бытьё, так сказать, написанием биографии. У меня такие замечательные внуки: гены двух наших с женой дочерей разложились таким образом, что у одной – две дочери, у другой – два сына! Для них бы и написать, но всё как-то не получалось. И вот родилась правнучка. Это и явилось мощнейшим стимулом, и я начал, правда, издалека. Стоит заметить, что сейчас наблюдается некое явление, когда пожилые люди, достигшие этого самого «возраста дожития», стремятся как-то увековечить свои воспоминания и оставить после себя нечто вроде книги – этаким своеобразным памятником самому себе. Учитывая возможности интернета, наличие компьютеров, принтеров, сканеров и разных прочих примочек, это сделать довольно просто, разумеется, если такой ваятель своего бумажного надгробия может еще возбудить увядающий ум. Я попытался, и вот что из этого получилось…

Начало

Мои родители, и о происхождении фамилии

Родители мои особенно о себе ничего не рассказывали.

Все, что я узнал об их прошлом, – результат моих изысканий в чудом сохранившихся нескольких бумажках, которые-то и семейным архивом не назовешь… Итак:

ОТЕЦ – ТЕРЛЕЦКИЙ ДАВИД ЭММАНУИЛОВИЧ, 1903 года рождения.

МАТЬ – ТЕРЛЕЦКАЯ ЛИЯ ЕФИМОВНА, В ДЕВИЧЕСТВЕ ЛИРИСМАН, 1905 года рождения.

Оба они происходили из украинского города Умани – уманчане.

Фамилия Терлецкий относится к так называемым «топонимическим» фамилиям, то есть образованным от названия места, где проживали первые носители этого прозвания. В далекие времена такая фамилия обычно присваивалась человеку, когда он переезжал на новое место жительства. За ним закреплялось некое прозвище, потому что на вопрос: «Откуда он?» часто отвечали, например: «Да он из Терлица. Он – терлецкий». Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем «терлецкий», со временем получил фамилию Терлецкий, которая произошла от названия местечка Терлица Липовецкого уезда Киевской губернии.

Исследования в области популяционной генетики показали, что среди евреев встречается минимальное количество однофамильцев, то есть большинство носителей фамилии ТЕРЛЕЦКИЙ связаны между собой родственными узами и являются членами рода Терлецких.

На территории бывшей Российской империи фамилия Терлецкий встречалась только в Умани. Значит, наш род по папиной линии происходил из Умани.

Об Умани, о своем родном городе, ни родители, ни бабушка – мамина мама, которая жила с нами, – ничего не рассказывали. Кроме разве что о парке Софиевка. Вероятно, это было такое потрясающе красивое место, о котором родители не могли умолчать и часто вспоминали. Да, действительно, это был прекрасный парковый ансамбль, построенный графом Станиславом Потоцким для своей жены Софии.

А еще Умань была известна тем, что здесь находится могила зачинателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, правнука основателя и одного из известнейших лидеров хасидизма цадика Бешта (Баал Шем Това).

Как и во многих местечках, маленьких городках со сложившимся еврейским населением, в Умани евреи говорили на идиш, еврейском языке ашкеназов – европейских евреев. Мама и папа прекрасно знали идиш, но говорили при мне только по-русски. Переходили на идиш, когда хотели что-то скрыть от меня.

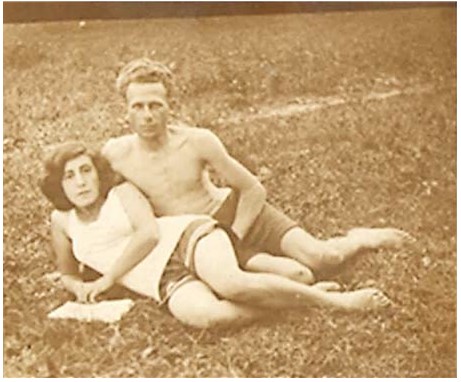

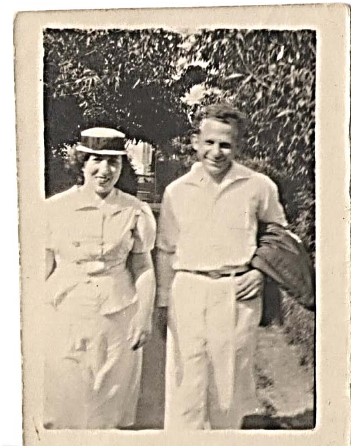

Мои будущие папа и мама до женитьбы. 1928 год.

Все-таки из каких-то давних разговоров мне удалось узнать, что папа мечтал стать военным. Молодому двадцатилетнему парню почему бы и не послужить в Красной Армии?

Вот об этом свидетельствуют несколько порыжевших старых фотографий, на обратной стороне которых есть пометки папиной рукой, что они сделаны во время лагерных сборов в Умани летом 1924 года. На этих снимках настолько мелко запечатлены многочисленные участники этих сборов, что разобрать кто есть кто невозможно.

Вот один из таких снимков с несколько более крупным изображением. Предположительно, папа сидит на первом плане в середине.

В то время в Умани находилось управление 2-го кавалерийского корпуса Украинского военного округа Красной Армии, командиром которого был знаменитый Григорий Котовский.

Не поэтому ли папа увлекся верховой ездой? Он прекрасно управлялся с лошадьми и упряжью. Так и представляю, как этот голубоглазый блондин гордо скачет на вороном жеребце! Но не случилось… Военным папа так и не стал: из-за сильного плоскостопия он не мог бегать, только ходил, по-чаплински расставляя ступни. Но все же военнообязанным он числился, правда, в «почётном» звании писаря.

Папа в 1919 году окончил 7 классов коммерческого училища. Мама закончила 6 классов гимназии и начала свою трудовую деятельность как воспитательница детского сада. Затем работала практиканткой-счетоводом и, наконец, младшим бухгалтером-счетоводом. Такой, когда-то распространенный термин, произошел от названия основного приспособления для выполнения арифметических действий – «счёты». С помощью такого устройства, сегодня в шутку называемого деревянным компьютером, долгое время выполнялись бухгалтерские и торговые расчёты.

Счеты

А вот фотография родителей, на которой я еле-еле разобрал надпись: «Леськовский дом отдыха. 22/VII. 1931 года». Вот так, по крохам приходиться собирать пазл биографии моих неразговорчивых предков о своей жизни.

Прекрасная пара!

Как знакома мне с детства эта фотография! Ничего удивительного нет в том, что родители снялись в такой, скажем, вольной, спортивной форме. Советская власть, стремившаяся создать идеального человека будущего, большое внимание стала уделять спорту и его пропаганде.

Да, мои будущие родители были молоды и, вероятнее всего, уже воспринимали себя вполне советскими людьми.

Интересно, что не от родителей, а от своих дочек я узнал, что им рассказывали дедушка и бабушка о своей молодости. Оказывается, родители были «синеблузниками». «Синяя блуза» – что-то вроде самодеятельного литературного театра, поэтического клуба, агитбригады… Они пели: «Мы синеблузники, мы профсоюзники – нам всё известно обо всём…» Первые такие участники выступали в синей рабочей блузе – отсюда название. Я представляю родителей в этом качестве – молодых, красивых…

Разумеется, мои будущие родители подверглись влиянию процессов, происходивших в местах проживания евреев, так называемых местечках. И классическим таким местом была Умань. Процессы эти сводились к тому, что было самым сокровенным желанием российских, а затем и советских предводителей в отношении евреев – их ассимиляция, растворение такого непоколебимого, упрямого народца. Казалось, к этому всё шло… По крайней мере, в 20-х и особенно 30-х годах среди уманских евреев началось брожение. Многие переселялись в Киев и в другие большие города, а мои будущие родители решили отправиться на крупнейшую стройку первой пятилетки – химический комбинат.

А как же дедушки и бабушки?

Если я о родителях кое-что и выцарапал из чудом сохранившихся документов (ибо были бережно хранимы родителями и таким педантом, как их сын), то о моих бабушках и дедушках в так называемом, семейном архиве никаких документов не существовало. Известно было, что отец и мать моего папы жили в Умани. В справке к выбытию папы из Умани значится: «Отец его Терлецкий Мендель, портной (кустарь), до революции имел свою собственную портняжную мастерскую».

Когда я начал работать над этими воспоминаниями, то обратился к моим двоюродным братьям. У них тоже ничего конкретного не было, но мне прислали повторное свидетельство из Умани о рождении брата отца – дяди Толи, в котором сказано, что его отец – Терлецкий Мендель Нухимович, а мать – Рейзя Лейбовна. Так я узнал имена папиных родителей, моих деда и бабки. Сам папа ничего об их именах не говорил и не вспоминал о своих бабушках и дедушках, как жаль…

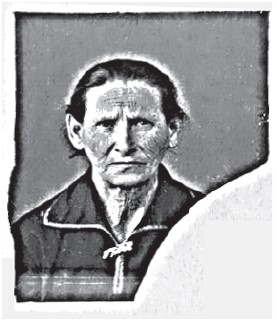

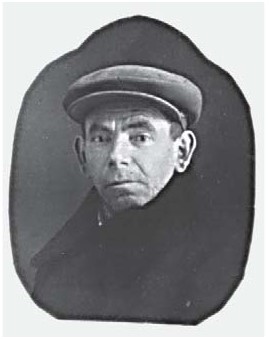

Вот чудом сохранившиеся фотографии родителей моего папы:

Мать Рейзя

Отец Мендель

Вот такие скупые изображения остались от моих предков. Мне кажется, что взгляд у деда более спокойный и даже с некоторой веселинкой, а у бабушки – суровый, настороженный. А еще думаю, что я похож на деда.

Вот и всё! Больше ничего о моих предках с папиной стороны не задокументировано. Видимо дедушка и бабушка погибли при захвате Умани немцами во время войны.

А что мамины родители? Все свое детство и юность я прожил с бабушкой – маминой мамой. И всё это время вообще излишне молчаливая бабушка ни о себе, ни о своей жизни ничего – я подчеркиваю: ничего – не рассказывала. В разговорах иногда проскальзывало название Звенигородка. Но что это за место, почему о нем вспоминали – я не знал. Правда, я знал, что у бабушки есть еще дочь, сестра моей мамы, тетя Фаня, а у нее муж Соломон-чик, как его все называли. У них было двое детей: старшая Фрида и младший Гарик. Моя бабушка, Хава Эльевна, в обиходе звалась Евой Ильиничной, а ее фамилия была Лирисман. Удивительно, когда-то она мне ненароком сказала, что ее девичья фамилия была Нюренберг. О, это оказалось потрясающим признанием! Конечно, тогда я был пацаном – парнишкой, который пропадал во дворе с приятелями. «Дитя улицы», как звала меня мама. Но сегодня можно узнать, что фамилия Нюренберг принадлежит к одной из самых старинных групп ашкеназских фамилий, так называемых топонимических, как и фамилия Терлецкий. Нюрнберг – важный и второй после Мюнхена торговый город в Баварии, прежде вольный имперский город. Еврейская община Нюрнберга была в средние века одной из самых значительных в Германии.

И вот недавно, расспрашивая родственников, я узнал немногое, но, может быть, имеющее значение для моих внуков – крупицу сведений об их пра-пра-предках. Моя бабушка, тогда еще девица Нюренберг, жила в городе Звенигородке. Там она вышла замуж за вдовца, адвоката Хаима Лирисмана, и они уехали в Умань. У Хаима от умершей жены был великовозрастный сын, Гершль, который стал жить отдельно, завел свою семью. У Гершля и его жены родились дочь Малка (Маня) и сын Израиль – мои сводные двоюродные брат и сестра. А дед Хаим вскоре умер. Может быть, это повлияло на бабушку, и она замкнулась в себе.

Нужно сказать, что Алик Вайсман, мой троюродный брат (о нем речь впереди), благодаря рассказу своей мамы, составил подробную биографию наших предков со стороны своей бабушки и ее сестры, моей бабушки. Удалось установить, что их отцом был Илья Матвеевич Ниренберг (утверждается, что именно так). К сожалению имя его жены, нашей прабабушки, не сохранилось.

Вот и все, что мне известно об истории семьи.

Моя бабушка

Снимок вероятно 20-30-х годов прошлого века. Какое благородное лицо!

Но вернемся в начало 30-х годов.

Бобрики

Куда же попали энтузиасты социалистического строительства, мои будущие папа и мама, в 1932 году? В поселок Бобрики, называвшийся так от изобилия бобров, водившихся в здешних речках. В 1930 году, в пору индустриализации страны, посёлок этот получил статус города в связи с началом строительства здесь крупнейшего в СССР химического комбината. С темпами строительства химкомбината разрастался и город Бобрики.

И тут родился я…

Я – родился!

Как пел Владимир Высоцкий: «Час зачатья я помню неточно»… Я тоже не помнил, но в соответствии с документами и приказом руководства Бобринского химкомбината № 60 от 6/VII 1933 года, моей будущей маме был предоставлен декретный отпуск с 5/VII, и я родился 4/IX 1933 года.

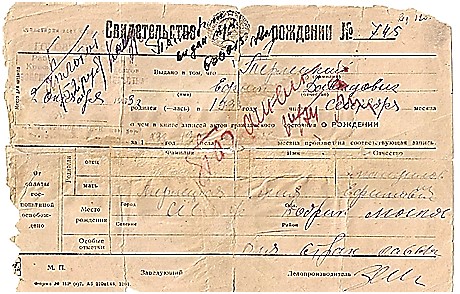

Это – моё свидетельство о рождении, выданное именно в Бобриках

23 декабря 1933 года Бобриковский химический комбинат дал первую продукцию, и эта дата считается днём рождения предприятия, в связи с этим, по просьбе строителей в честь И. В. Сталина Бобрики переименовали в Сталиногорск, а комбинат стал носить название Сталиногорского химического комбината.

Представляете, какой подарок это был именно для меня! Теперь в моем свидетельстве о рождении вместо упоминания о каких-то Бобриках будет значиться: родился в городе Сталиногорске!

Центральная площадь Сталиногорска с монументом Сталину

Ну что ж, я, пожалуй, оказался одним из первых новых жителей нового города, именуемого по-новому: Сталиногорск.

Родители дали мне имя Ефим. Почему именно такое? Об этом никогда речи не было. Но я догадался, что это в честь моего деда, отца мамы. Отчество мамы было Ефимовна. Но имя Ефим простонародное, русское, православное, происшедшее от греческого имени Евфимий, и зачем еврею давать такое чисто русское, даже церковное, имя?

Я подозреваю, что моего деда звали Хаим. Дело в том, что по еврейской ашкеназской традиции детей принято называть в честь усопших старших родственников. Обычно в нерелигиозных семьях новорожденным присваивали светское имя. По созвучию, как, скажем, Хаим – Ефим, я оказался Ефимом. Родители ласково называли меня Фимуся.

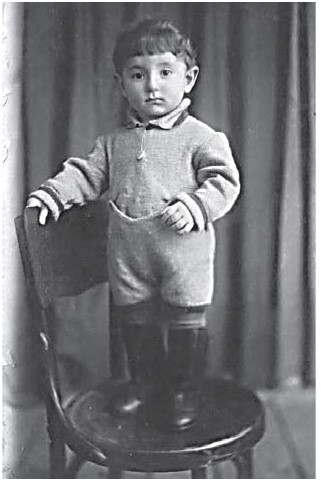

Вот мой самый первый портрет

В шубке

«Фимуся в бурочках», год и 4 месяца

«Знаменитая» фотография «Фимуся в матроске». 1936 год

Мои самые ранние воспоминания о том, что в Испании была война коммунистов с фашистами (гражданская война 1936–1939 годов) и мы, советские дети, носили вместо кепок и тюбетеек – «испанки», такие шапочки типа пилоток с кисточкой впереди. А как звучало: «Но пасаран!» Я не знал, что это значило, но так говорили испанские коммунисты и это было здорово! (Это был лозунг: «Они не пройдут»)…

И вот я в «испанке». Август 1937 года.

1938 год. Готовимся к бою. Это влияние растущей милитаризации

Об этом говорит и воинственная агитка Владимира Маяковского, ставшая пионерской песенкой:

Возьмем винтовки новые,на штык флажки!И с песнеюв стрелковыепойдем кружки…

Но пока войны нет, и мы в детском саду

Я – любопытный. Стою у окна и смотрю на фотографа. Остальные дисциплинированно смотрят прямо перед собой. А какое «великолепное» одеяние-форма у дошкольников – просто тюремные робы, называемые халатами. Вот так с детства нас приучали к коллективизму и униформе.

Не любопытный, а любознательный!

Итак, судя по всему, моя жизнь была прекрасной, если бы не… В просторах советской галактики яркой звездой сияла Москва. Для простого советского человека это была не только столица, а нечто гораздо большее, неведомое, может быть, даже мистическое, а на москвичей, столичных жителей, смотрели, как на инопланетян. В недрах Москвы произрастал один такой «инопланетянин» – Алик, неведомый мой родственник, троюродный брат, и даже ровесник. Для меня это был недостижимый образец добродетели. Родители меня все время упрекали: «Вот в Москве – Алик! Как он хорошо кушает, как ведёт себя, как учится». Папа же непременно обличал: «А ты – зелёный, как жаба!» Да, то москвич-инопланетянин, а я – какой-то провинциал из бывших Бобриков. Родителям, конечно, обидно было, что Фимуся кушал плохо.

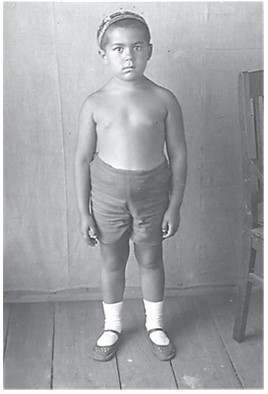

Вот он, Алик – «отличник боевой и политической подготовки»

Ах, как были правы мои родители! Алик – Альфред Ильич Вайсман впоследствии с золотой медалью окончил школу и с красным дипломом – институт.

Кое- что о нашем житье-бытье

О самом житье-бытье в Сталиногорске я помню не очень многое.

Как катался на красном двухколёсном детском велосипеде и лихо клал ноги на руль. Родители, с одной стороны, с опаской взирали на эти мои выкрутасы, а с другой – были горды таким спортивным Фимусей.

Мне кажется, что мои родители не были заражены жаждой накопительства и использовали имеющиеся доходы для того, чтобы жить достойно и особенно не думать о будущем. Это я сужу по себе: во мне их гены.

А родители действительно любили отдыхать в домах отдыха и лечиться в санаториях. Конечно, как было с толком проводить отпуск в то суровое время? Ни о каких заграничных путешествиях не могло быть и речи, а санаторий, если есть возможности, – пожалуйста.

Вот типичный коллективный снимок того времени. В крымском санатории, на экскурсии в Ялте. Ноябрь 1936 года. Папа сидит на первом плане (четвертый слева)

Стоит обратить внимание, что люди одеты солидно, и многие мужчины при галстуках. Вероятно, само пребывание в таком месте как санаторий в то время считалось весьма достойным. И еще: обязательные коллективные снимки. А как ты потом докажешь или вспомнишь через много лет, что ты был в санатории? Личных фотоаппаратов тогда у советских трудящихся не водилось.

Может быть, коллективное фото – опять призыв к коммунистической сплоченности?

А это мама, третья слева, в крымском женском санатории-грязелечебнице в Саках. 1938 год

Демонстрация готовности к физкультуре и спорту! А какие грации!

Вот и я с родителями на курорте в Крыму. Анапа, 1938 год. Кто такая упитанная дама рядом с нами – понятия не имею

Родители. 1939 год

Я чувствую, что недодал им сыновнего тепла. Вот пытаюсь хоть сейчас как-то компенсировать, хотя бы для собственной совести. Эх, если бы они были живы!

И еще: глядя на фотографии моих родителей, я понимаю, что это они передали мне – единственному своему сыну жизнелюбивый дух и умение радоваться жизни. Спасибо им!

Да, какое счастливое было время! Но такое – счастливое было далеко не для всех. Наступила година «Большого террора», когда многие, члены партии, научные работники и руководители производств арестовывались прямо ночью дома, и… исчезали бесследно. Потом узнавалось, что кто-то попадал в места заключения, а кого-то расстреливали. Страну охватил ужасающий страх.

Родители старались уберечь своих детей от наступившего ужаса, и ни о чем с ними не делились.

Я не помню, чтобы в нашей семье велись какие-то особые разговоры, касавшиеся положения в стране. Но, может быть, в то время страх сковал и наше малочисленное семейство: не поэтому ли родители молчали всю жизнь? Хотя террор свирепствовал, в основном, в крупных городах, в Сталиногорске тоже, вероятно, было тревожно. Мне, 4-х летке, это, разумеется, было невдомёк.

Мои родственники и взрослые сверстники-евреи в теперешних разговорах признавались, что и их родители тоже молчали и ничего не обсуждали в присутствии детей. Кажется, таков был негласный уговор молчания. Еще бы: сколько соглядатаев и доносчиков было вокруг!

Массовые репрессии, развернувшиеся по всей стране, не коснулись моих родителей, во-первых, из-за того, что папа не был членом партии (в нее он все же вступил гораздо позднее), а во-вторых – благодаря их достойным характерам. Родители были замечательными, скромными людьми, старательными работниками и, что особенно важно: мы не жили в коммунальных квартирах, заселенных несколькими семьями, где между соседями часто возникали склоки и скандалы, которые нередко заканчивались доносами. И это в стране, стремившейся к коммунизму! Может быть, такие коммунальные квартиры и грезились как будущие коммунистические ячейки!? На деле же это был просто советский дефицит жилья.

Ах, эти квартиры, прозванные коммуналками! Я считаю, что коммуналки – высшее «достижение» советской власти: таких невероятных жилищ не было даже в самых бедных странах.

И еще я помню войну с белофиннами. Конечно, что я знал тогда, шестилетний? Зимой 1939 года советские войска напали на соседнюю Финляндию, прорвав оборонительную «линию Маннергейма». А радио все время трубило: «Линия Маннергейма… линия Маннергейма…»

Но какими бы ни были эти времена, внезапно наступили еще более суровые…

Война

Сначала вглядитесь внимательно в это, с позволения сказать, творение знаменитых карикатуристов Кукрыниксов (творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев: Куприянов, Крылов, Соколов). Это плакат от 1940 (!) года, старательно изъятый из всех архивов. Но сегодня от правды не скрыться!

Забытый и старательно изъятый из всех архивов плакат Кукрыниксов, от 1940 года:

Теперь ясно, как СССР в союзе с Германией, был готов к войне против нее же. Для нас – советских, немецкие фашисты были братьями?!

Двадцать второго июняРовно в четыре часаКиев бомбили, нам объявили,Что началася войнаПомните, была такая песня? Не их английский империалистический Лондон бомбили мы с «братьями» фашистами – как на беспрецедентно наглом милитаристском плакате, а наш – советский Киев бомбили эти самые «друзья»-фашисты. Так гений народов Сталин позорно просрал, и я не извиняюсь за это, еще слишком мягкое выражение, начало самой страшной войны в человеческой истории.

22 июня 1941 года я помню прекрасно. Был яркий солнечный день, воскресенье, поэтому родители не работали и были дома. Я вышел гулять. Прекрасно погуляв, я вернулся домой и застал чуть ли не плачущую маму с потускневшим лицом. Она произнесла только одну фразу: «Началась война».

На стенке висел репродуктор и что-то бубнил, но это было уже неинтересно: самое страшное и неведомое случилось. Мир погас. С тех пор для меня время так и разделялось: до войны – светлое, солнечное, и во время войны – черное, сумрачное.

Стоит пару слов сказать об этом самом репродукторе. Для советского человека такое примитивное устройство, включенное в сеть, было единственным средством получения официальной информации, как говорится, по радио. Ни радиоприемников, ни тем более телевизоров не было. И вот эти черные бумажные тарелки целыми днями делали оповещения: сообщали последние известия, транслировали концерты и прочие передачи. По крайней мере, руководство страны было спокойно, что, не имея других способов получения информации, советские люди не подвергались вражеской пропаганде.

Репродуктор