Полная версия

Все норманны в Восточной Европе в Xl веке. Между Скандинавией и Гардарикой

Сергей Голубев

Все норманны в Восточной Европе в XI веке. Между Скандинавией и Гардарикой

© Голубев С. А., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2022

Сайт издательства www.veche.ru

* * *Глава 1. Особенности быта и социального устройства скандинавского общества в X–XI вв.

Различные области, в которых проживают скандинавы, довольно сильно отличаются по климату и почве, а следовательно, по техническим приемам в земледелии и скотоводстве. Из-за обилия осадков и короткого вегетационного периода в качестве сельскохозяйственных культур подходят только относительно быстро созревающие сорта злаковых. В «эпоху викингов» здесь предпочитали сеять в первую очередь овес и ячмень. Отсутствовало просо – типовая культура для хозяйств Средней Европы. Все большее значение начинала играть рожь, а пшеница получила распространение только в южных районах.

Чем дальше на север, тем все большую роль начинало играть скотоводство, хотя зерновые можно было выращивать даже в Исландии. В южных районах, особенно в Дании, хозяйства были сгруппированы в настоящие деревни, с системой чересполосицы и общих выгонов. На севере преобладали большие дворы хуторского типа, с населением 20–30 человек. Здесь доминировало скотоводство: стойловое содержание зимой и выпас на луговых пастбищах летом. Чтобы иметь свои собственные выгоны, хозяйства должны были быть расположены, по возможности, дальше друг от друга[1].

Из домашних животных в усадьбе обычно имелись лошади, свиньи, овцы, крупный рогатый скот. Разводили также кур, гусей и уток. Замеры костей показали, что домашние животные были значительно мельче, чем теперь. Охота на лесного и морского зверя применялась, но служила лишь вспомогательным источником пищи[2].

В числе главных продуктов питания была рыба: ловля трески и сельди всегда являлась одним из основных занятий населения приморских областей. Рыбу запасали впрок, вялили, солили и коптили. Пищу запивали большим количеством пива, часто зерно употребляли именно для изготовления горячительных напитков, а не для выпечки хлеба[3].

Источники, рассказывающие об «эпохе викингов», не дают нам ясной картины норманнского общества. Мы располагаем лишь отрывочными сведениями, на основании которых приходится формировать более или менее целостное впечатление[4]. Предполагается, что в это время Скандинавия находилась на полпути между родовым строем и феодализмом, периодом так называемой военной демократии.

Жители соседних районов, принадлежавшие к одному племени, вынуждены были сотрудничать с соседями для совместной защиты от вражеских нападений и контроля за соблюдением правил общественного порядка. Время от времени все они собирались на областное народное собрание – тинг.

На тинге обсуждались наиболее важные дела, имевшие всеобщий интерес. Когда собрание посещал местный правитель, конунг или ярл, с ним от имени и при поддержке присутствующих говорили знатные люди (хёвдинги) или лучшие из бондов. На тинг мужчины являлись вооруженными, а принимая решение, в знак одобрения потрясали своим оружием. В каждом районе (хераде, т. е. сотне), пределы которого обычно устанавливались природой, будь то отдельная долина, фьорд или часть побережья, также существовал свой собственный маленький тинг. Языческие святилища были общими для территорий, размерами сопоставимыми с областью.

Традиционно считается, что основных социальных групп у норманнов было три.

1. Знать (тигнарманы). Таковыми являлись:

– конунги;

– ярлы (изначально ранг конунгов или малых конунгов, по мере укрепления центральной власти ставшие вассалами короля);

– хёвдинги, лидеры местных племенных объединений: района (херада), иногда области (фюлька), из их числа выбирались херсиры, предводители войскового ополчения;

– годи, жрецы годорда, крупной религиозной структуры на базе херадов, не всегда совпадающей в границах с областью, часто верховные судьи районов (херадов), их роль при королях постепенно снижалась;

– лендерманы, достаточно поздний титул; вассалы в структуре королевской власти, ответственные за сбор податей на местах и организацию ополчения; командовали флотилиями кораблей.

Родовая знать не представляла класса крупных землевладельцев, который в ту пору интенсивно развивался в Европе. Земля здесь еще не успела стать главным богатством. Основой могущества тигнарманов было как раз движимое имущество: скот, рабы, оружие, драгоценности, корабли – все то, чем они могли одаривать дружинников и приближенных.

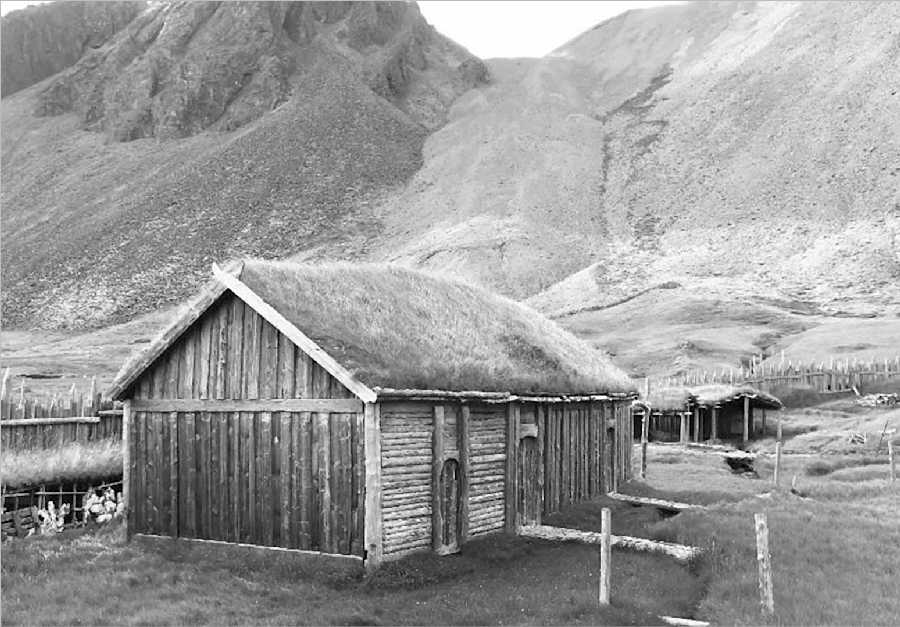

Средневековый скандинавский хутор. Современная реконструкция

До нас дошли сведения о людях, которые по своему социальному положению находились где-то между бондами и знатью. Их называли «хаулдр», «тегн», «ландман» и т. д. Точное значение и принадлежность этих и многих других дефиниций вызывают сегодня споры[5].

2. Свободные (карлы). Сюда входили:

– отигнир (близкие родственники ярлов и конунгов);

– дружинники (хирдманы или хускарлы);

– лагманы (толкователи законов страны и отдельных областей);

– бонды (землевладельцы), имевшие собственный одаль (надел);

– дроты (жрецы низкого ранга);

– торговцы (фарманы);

– ремесленники (собственный отдельный термин для их обозначения не сохранился);

– свободные служители (хускарлы);

– отпущенники (фралскерлы);

– бедняки (стабкерлы).

Свободные люди составляли основу общества. Они имели право носить оружие и находиться под защитой закона, а также быть выслушанными на тинге. Большая часть свободных людей занималась сельским хозяйством, которое почти повсеместно являлось основным источником доходов. Большинство усадеб управлялось самим владельцем. Но если население большей части Европы того времени состояло преимущественно из крестьян, то скандинавские бонды, как правило, были не только землепашцами, но также скотоводами, рыболовами и охотниками в одном лице.

3. Рабы (трели). Они делились на:

– бритов, старших рабов и надзирателей;

– фостре, рабов по рождению;

– даровых или добровольных рабов (гиафтлэрар).

У рабов не могло быть никакой недвижимости. Они должны были быть коротко подстрижены, носить плохую, неброскую одежду. Свободный человек всегда имел возможность с одного взгляда определить, раб этот человек или нет. Уделом рабов в Скандинавии было плохое питание и самый тяжелый и грязный труд: постройка деревянных строений, земляные работы, выпас домашних животных, уборка хлева и т. д.

Обращаем ваше особое внимание на существование еще одной, четвертой социальной группы, которую довольно часто забывают.

4. Находящиеся вне закона. К ним можно отнести:

– изгнанников (по решению тинга или конунга);

– ушедших в вик (занимающихся грабительскими походами);

– прочих людей (живущих за пределами Скандинавии).

Изгнанники не могли пользоваться правами свободного человека. По прошествии определенного срока их можно было безнаказанно ограбить, убить или обратить в раба. Но и они порой также вели себя совершенно разнузданно, разоряли чужие дома и отнимали жизни. К людям «вне закона» относились также добровольно ушедшие в вик (ставшие пиратами). При этом они могли даже иметь собственную иерархию и лидеров (например, морских конунгов). Согласно мнению Ф. Аскеберга предполагается, что слово «викинг» происходит от глагола vikja – уходить в сторону, сворачивать. То есть оно означает человека, свернувшего с традиционного жизненного пути[6].

Адам Бременский в свое время очень удивлялся способности викингов пренебрегать жизнями и свободой других норманнов, запросто обращая их в рабов и продавая на невольничьих рынках. «Сами же пираты, которые там называются викингами, а у нас аскоманнами, платят дань датскому королю, за что тот позволяет им грабить варваров, в изобилии проживающих вокруг этого моря. Поэтому и вышло, что разрешение, которое им дали против врагов, они часто используют против своих. Они настолько не доверяют друг другу, что если один пират схватит другого, то сразу же без всякой жалости продает его в рабство – то ли своим товарищам, то ли варварам»[7].

Четвертая группа – «находящихся вне закона» – на самом деле очень многочисленная, поскольку, с точки зрения местного права, сюда же относились все люди, проживающие за пределами норманнского мира.

Брак в Скандинавии являлся своего рода соглашением, в котором участвовали не столько будущие супруги, сколько их семьи в расширенном составе, т. н. «ближний круг», и где на первом месте стояли соображения целесообразности и взаимной пользы. В результате предполагаемые жених и невеста чаще всего не испытывали друг к другу откровенной неприязни, но и любовь как основа для брака во внимание практически не принималась. Более того, брак по любви порицается в сагах как безрассудный. Следуя местной логике, любовь между мужчиной и женщиной должна появиться непосредственно в браке, быть его результатом как глубокая привязанность и верность супругов[8].

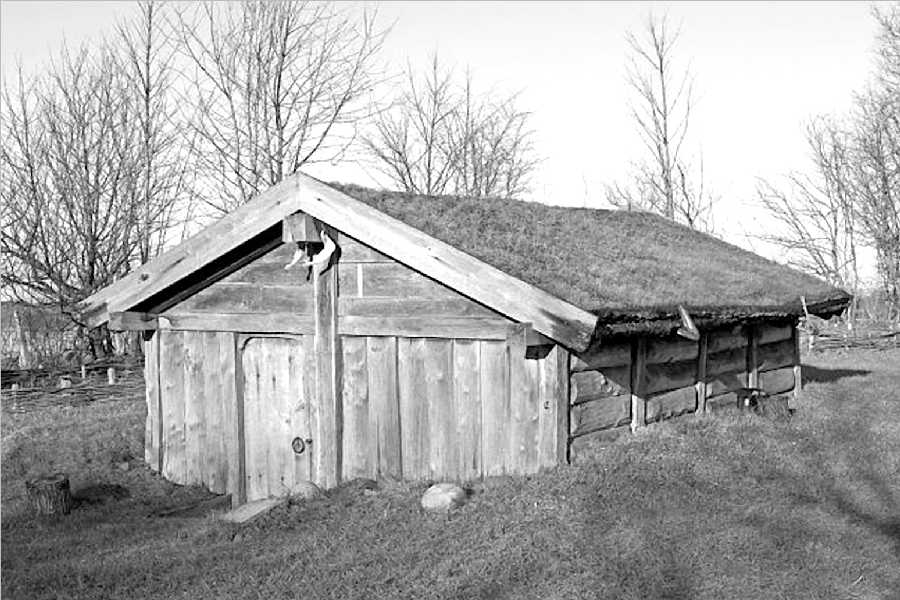

Скандинавская хозяйственная постройка. Современная реконструкция

Разбор тяжбы на тинге ничуть не напоминал сегодняшнюю процедуру судебного дела. Система опроса свидетелей и сбор доказательств были в то время еще на довольно низком уровне. Каждая из сторон представляла своих свидетелей, которые, однако, не были свидетелями в сегодняшнем пониманиии этого слова. Это были просто люди, которые готовы были поклястся, что сторона, которую они представляют, говорит правду. И чем больше таких людей могла представить одна из сторон, тем большая вероятность была выигрыша всего дела. На практике данная процедура становилась чем-то вроде предварительной проверки сил перед прямой вооруженной схваткой двух противостоящих семейств, тем более что на тинге они появлялись с толпой своих сторонников и при оружии. Часто все заканчивалось тем, что судьи попросту разбегались, так и не приняв никакого решения.

Основу усадьбы «эпохи викингов», как и в предшествующий вендельский период, продолжают составлять длинные дома (~50 × 10 м2), столбовой каркасной конструкции с двускатной кровлей, обитые досками внахлест, с завалинками снаружи или внутри, жилым помещением с очагом в центре и стойлами для скота по краям. Нужник часто располагался в пределах дома, что было вовсе не данью ленности его хозяев, а следствием реальной опасности, которой могли подвергнуться его обитатели, рискнувшие выйти во двор в ночное время.

Постепенно длинные дома все-таки стали развиваться в более прогрессивные, с отдельными комнатами для скота по торцам здания. Позднее – вовсе без хлева и нужника под одной крышей с основным жильем. Способы домостроительства в целом уступают восточноевропейским, впрочем, и сами скандинавы свои дома особо не ценили, стоимостью обладала только земля под ними.

Славянский тип срубного дома оказал некоторое влияние на местную строительную традицию. В качестве примеров можно назвать поселение Экеторп III, сезонную торговую стоянку в Лёддечёпинге близ Мальмё и др.[9]

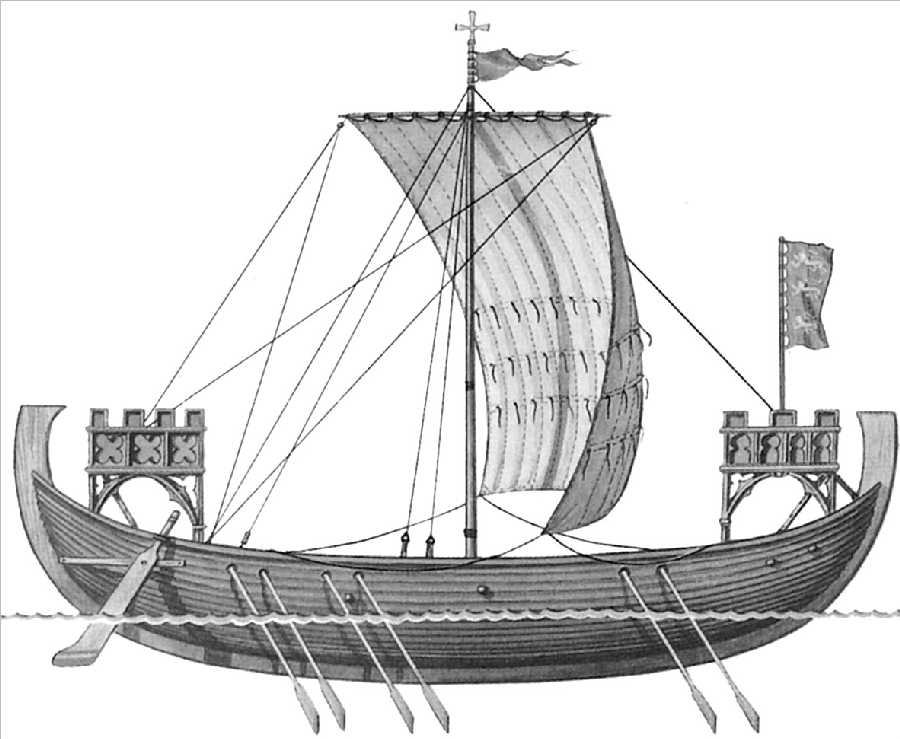

Совсем иное дело корабли, которые можно назвать лучшими творениями рук местных мастеров. В целом они были достаточно небольшие, на 12–20 пар весел, и несколько уступали своими размерами восточноевропейским судам. Поздние саги говорят о существовании довольно больших кораблей, но на сегодня найдены только те, что рассчитаны на 20–30 человек. Тем не менее они имеют довольно любопытные особенности, весьма полезные при совершении набегов.

Прежде всего стоит отметить, что корабли викингов отличались относительно неглубокой осадкой, позволяющей не только плавать по морю, но также и довольно далеко заплывать в узкие фьорды и неглубокие прибрежные реки, появляясь там, где их совсем не ждали. Корабли имели одинаковые по форме нос и корму и два руля спереди и сзади, тем самым, в принципе избегая необходимости тратить время на разворот судна. Предполагется, что с помощью небольших манипуляций с рангоутом прямоугольный парус мог складываться, принимая треугольную форму, позволяющую, гальсируя, плыть практически против ветра.

Особым свойством корабля было разнообразное в зависимости от высоты крепление клинкерной обшивки, представляющей собой наборные деревянные пластины разной толщины, посаженные внахлест друг на друга (образуя своеобразную чешую).

«В большинстве поясов толщина планок не превышает дюйма, однако десятый пояс, находившийся у ватерлинии, и четырнадцатый, в который вделаны уключины, были немного толще, что позволяло этим планкам выдерживать дополнительную нагрузку. Планшир был очень мощным. Все пазы и стыки заделаны шнурами, слабо сплетенными из щетины и шерсти [и вымазанными в смоле. – Авт.]. Внутреннюю структуру корабля образовывали 19 шпангоутов, находившихся на расстоянии около метра друг от друга, на которых лежали поперечные балки. Под ватерлинией обшивка корабля была не прибита, а привязана к этим балкам»[10].

«Ниже ватерлинии пояса обшивки подвижно прикреплялись к шпангоутам “канатами” из еловых корней. Доски вырезались так, чтобы оставить с внутренней стороны, где находились шпангоуты, шпунты; в этих шпунтах, как и в шпангоутах, проделывались соответствующие отверстия, сквозь которые пропускались “канаты”. Такой метод крепежа обшивки к шпангоутам, по-видимому, был на севере традиционным и использовался при строительстве большинства скандинавских кораблей эпохи викингов. Его преимущество состояло в том, что корпус можно было сделать одновременно легким и упругим»[11].

Приведенное конструктивное решение делало обшивку корабля ниже ватерлинии довольно восприимчивой к морским волнам, однако же гасящей их давление при сохранении относительной водонепроницаемости. Обладая теперь хорошей штормовой устойчивостью, скандинавские суда довольно уверенно бороздили морские просторы, заплывая на, казалось бы, совершенно немыслимые для них расстояния.

Помещаемое на бушприт изображение морды дракона находилось здесь вовсе не для устрашения потенциального противника, как это кто-то может подумать. Согласно древним верованиям, отправляясь в плавание по морю, корабль попадал во владения гигантского морского змея Ёрмунганда, которого можно и нужно было попытаться удержать от нападения на людей, замаскировав корабль под такого же змея. По закону изображение нужно было снимать при приближении к берегу, дабы не испугать добрых духов земли.

Сцены пахоты на гобелене из Байё. Конец XI в.

Довольно любопытно было бы сравнить скандинавкие и русские суда соответствующего периода, чтобы понять, почему в свое время в Восточной Европе отказались от заимствования конструкции кораблей викингов. Славяне в это время не строили специальных военных кораблей, поэтому сравнивать будем скандинавский кнорр и русскую морскую ладью.

Кнорр во многом схож с драккаром, только, в отличие от него, предназначался для перевозки припасов, снаряжения и лошадей, а потому был более коротким и широким. У ладьи (как набойной, так и морской) в основе использовалась цельная колода (долбленая ладья), в то время как у кнорра применялся Т-образный киль из единого бревна и плоское дно из соединенных встык досок. Таким образом, ограничением по размеру и там и там служила величина цельного дерева, использемого для киля (у норманнов) или для основы (у русинов). Русская ладья длиннее и шире, поэтому имела лучшую вместимость (примерное соотношение: кнорр – 15 × 4,5 м; ладья – 25 × 8 м; драккар – 20 × 2,5 м). Согласно русским летописям в ладьях помещалось по 40–60 человек (либо 8–10 человек и столько же лошадей).

Дабы уменьшить заливаемость судна волнами, на кноррах (и драккарах) был дополнительно надстроен фальшборт. На русских ладьях (кроме морских ладей) фальшборта не было. Паруса ладей были более легкие льняные, позволявшие ловить небольшой ветер даже на реке, окруженной лесом. Парус кнорра был соткан из шерсти и смазан жиром, более тяжелый, но лучше сопротивлявшийся брызгам соленой воды. Впрочем, имеются сведенья о существовании скандинавских парусов из крапивы.

Борта ладьи и кнорра обшивались одинаково, клинкерным способом (доски внахлест). Для крепления использовались железные скобы, иногда деревянные гвозди. Как уже было отмечено, обшивка кнорра (и драккара) ниже ватерлинии оставались довольно гибкой, что давало ему преимущество над ладьей от опрокидывания. Однако такое судно не выдержало бы перетаскивания по волоку или в обход порогов, с чем часто приходилось сталкивался любому путешествующему по рекам в Восточной Европе. Известно, что, направляясь в Новгород, скандинавы оставляли свои корабли в Ладоге и далее следовали уже на конях, объезжая волховские пороги стороной[12]. Кроме того, кнорры (и драккары) требовали непрерывного вычерпывания просочившейся морской воды, а следовательно, не могли иметь сплошной палубы, что было неприемлемо при перевозке дорогих товаров. Впоследствии от такой конструкции судов в самих скандинавских странах отказались.

Согласно ст. 79 Русской Правды пространной редакции (Троицкий список[13]), штраф за кражу ладьи (долбленой основы) составлял 1,2 гривны (1 гривна = 1 марка = 204 гр. серебра), набойной ладьи – 2 гривны, морской ладьи (с фальшбортом и морским такелажем) – 3 гривны.

В работах историков точных цифр по кнорру обнаружить не удалось, но поскольку он был меньше морской ладьи почти в три раза, то и стоить мог соответствующе, примерно 1 гривну (= 1 марку).

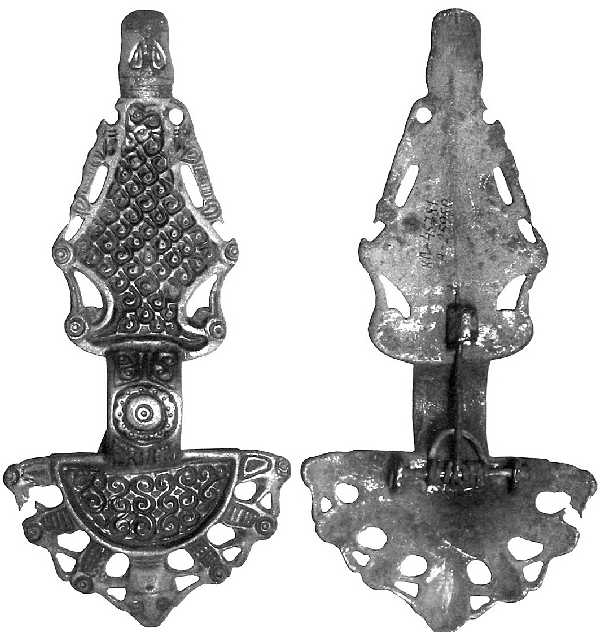

С началом «эпохи викингов» звериный стиль в изобразительном искусстве Скандинавии претерпел существенные изменения. Характерной чертой нового стиля «Е» стали сильно вытянутые, почти лентообразные изображения животных и птиц с небольшими, повернутыми в профиль головами и крупными глазами. У них извивающиеся тела, равномерно расширяющиеся и изогнутые конечности, которые связаны с телом открытыми петлями с нитеобразной перевязью[14].

Возникший из предшествующего искусства вендельского периода, сначала стиль «Е» пережил определенный упадок. Хотя он и представлял собою дальнейшее развитие разновидностей звериных стилей «А – Д», довольно часто это полная безвкусица, с непродуманной структурой рисунка, отягощенная множеством ненужных деталей. Такое ощущение, что за создание произведений искусства разом взялись все кому не лень, а не только те, у кого были к этому определенные способности.

Кнорр. Современная реконструкция

Однако же именно в стиле «Е» впервые появляется новый основной мотив, действующий на протяжении последующих трехсот лет: некое странное на вид животное, так называемый «хватающий зверь». Изначально его появление можно отнести к попыткам скопировать изображение льва, характерного для изобразительного искусства Франкской империи. Однако «хватающий зверь» норманнов уже совсем не похож на льва, он будто совершенно лишен породы. Непонятно даже: то ли это собака, то ли тигренок, то ли медвежонок, то ли кто-то еще. В любом случае «хватающий зверь» имеет четыре мощные, непропорциональные по отношению к туловищу лапы и обращенную к зрителю пасть, тело его находится в напряжении, пасть будто ощерилась, глаза необычайно вытаращены.

Постепенно из общей массы изображений стиля «Е» начинают выделяются два стиля, заслуживших собственные названия: Борре (вторая половина IX – первая половина X в.) и Еллинг (первая половина X в.).

Особенностью стиля Борре является сочетание ленточного переплетения звериных фигур с геометрическими фигурами внутри, с так называемыми кольцевыми цепями[15]. Одинокий «хватающий зверь» обретает несколько больший вес во всей композиции, но имеет своеобразную форму: длинную изогнутую шею, узкое туловище, которое между грудью и бедрами также изгибается дугой. Это первый скандинавский стиль, хорошо известный в Восточной Европе.

Фибула в скандинавском зверином стиле из могильника Лучистое (Крым, окрестности Алушты)

Стиль Еллинг появился чуть позже, схож со стилем Борре, только несколько более аристократичен. Здесь представлены все те же лентовидные фигуры зверей в переплетении их туловищ, с головами, развернутыми в профиль. Изысканные вещи выполнены с большим художественным вкусом, украшены позолотой и рассчитаны на богатых людей из окружения конунга. Образцы этого стиля также обнаруживаются среди археологических находок в Восточной Европе.

После стилей Еллинг и Борре возник их некий симбиоз, так называемый стиль «Большого зверя», состоящий из двух последовательных этапов: Маммен (вторая половина X – начало XI в.) и Рингерике (первая половина XI в.).

Стиль Маммен можно считать вершиной норманнского изобразительного искусства «эпохи викингов». Он отличается особой силой и экспрессией, животные и птицы здесь имеют также изогнутые туловища, но пропадает прежнее стремление к симметрии. Собственное значение приобретает растительный орнамент. Сказалось влияние западноевропейского искусства, которое привнесло более натуралистическое изображение животных и изобилие растительной орнаментики. Основным мотивом остается изображение «хватающего зверя», превратившегося теперь в довольно крупного, запечатленного в энергичном движении, иногда это некое лентообразное животное или даже змей.

Примерно на рубеже столетий стиль Маммен сменился стилем Рингерике. Исторически его появление совпадает с завоеванием норманнами Англии. Здесь еще более отчетливо проявляется западноевропейское влияние уинчестерского стиля, распространенного в южных регионах английского королевства Кнуда Великого, а собственно норманнский подход несколько утрачивается. Все большее значение приобретает растительная орнаментика по сравнению с изображением животных и птиц. Последние часто изображены в окружении лозы и листьев, которые буйно произрастают из их тел или растут сами по себе[16].

Стиль «Большого зверя» завершился примерно в середине XI в. Позднее норманнское искусство попало под влияние христианской церкви, в результате чего появился новый, смешанный церковно-языческий стиль «Урнес».

В стиле Урнес все еще встречаются животные, в том числе змеи, а также тонкие стебли растений, иногда увенчанные змеиной головой. В целом это некое сплошное волнообразное переплетение животных, змей и растений. В числе мотивов по-прежнему присутствует четырехногий «хватающий зверь», но здесь он гораздо меньшего размера, имеет заостренную морду и тощий, словно борзая. Около 1200 года стиль Урнес полностью исчезает. И очень жаль. Прежде всего, от некоей недосказанности и желании понять: выродился бы со временем «хватающий зверь» в рамках развития церковно-языческого искусства в мышь (крысу) или нет?

Скандинавская поэзия имеет много общего с поэзией других регионов, где в ходу были германские языки. По правилам аллитерации согласные рифмуются с согласными, а все гласные рифмуются друг с другом. В противоположность германскому стихосложению скандинавская поэзия состояла из строф и, как правило, в каждой строке имелось строго определенное число слогов. Заметно стремление иметь минимальное количество слогов в строке. Краткость, сжатость, особая ритмика и стиль – явление уникальное, которое нигде больше не встречается[17].

Скандинавскую поэзию «эпохи викингов» обычно разделяют на три группы: рунические стихи, эддические стихи и скальдические стихи. Четкая граница между ними устанавливается не всегда.

Под руническими стихами понимаются образцы поэзии, запечатленные в основном на рунических камнях, а также на некоторых других надписях. Примеры такой поэзии обнаруживаются на территории всей Скандинавии, особенно часто – в Швеции. Датируются они второй половиной X–XI в. Как правило, это краткие хвалебные стихи в память об именитых людях, отличающиеся простым размером «fornyrdislag» («древних слов») и легко доступные для понимания.

Эддические стихи по своему стилю и ритмике напоминают рунические. Только рассказывают они о скандинавских языческих богах и древних героях. Сохранилась эддическая поэзия в немногочисленных рукописях, записанных в Исландии в XIII–XIV вв. Главными размерами тут являются «fornyrdislag» («древних слов») и «ljodahattr» («магических песен»), хотя только лишь некоторые из них имеют магическую тематику.

Большая часть скальдических стихов – это прославление знаменитых конунгов, ярлов и хёвдингов. До нас они дошли благодаря исландским сагам, написанным в конце XII–XIII вв. Стихи скальдов повествуют об эпизодах из их личной жизни, поэтому часто имеется возможность соотнести те или иные строфы со вполне конкретными историческими событиями. Главным размером скальдической поэзии является «drottkvet» («героический размер»). Небольшая ее часть написана размером «fornyrdislag» («древних слов»), но в целом этот стиль не пользовался у скальдов популярностью.