Полная версия

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

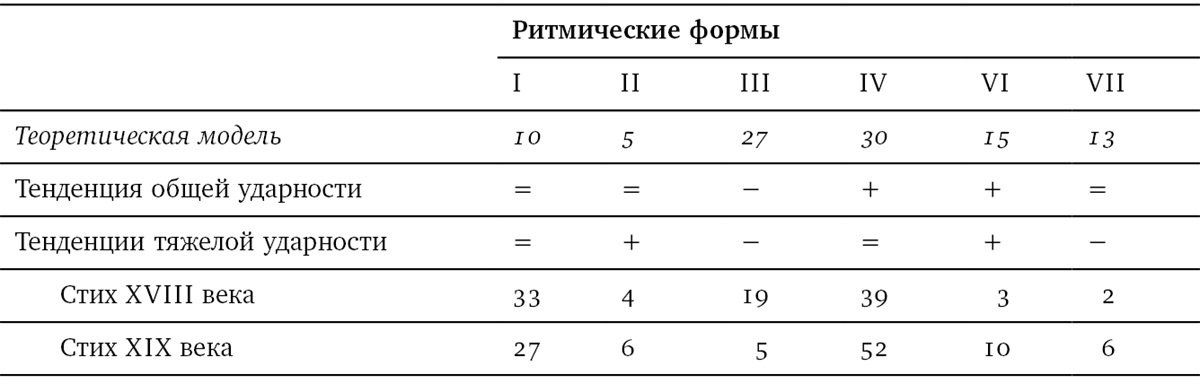

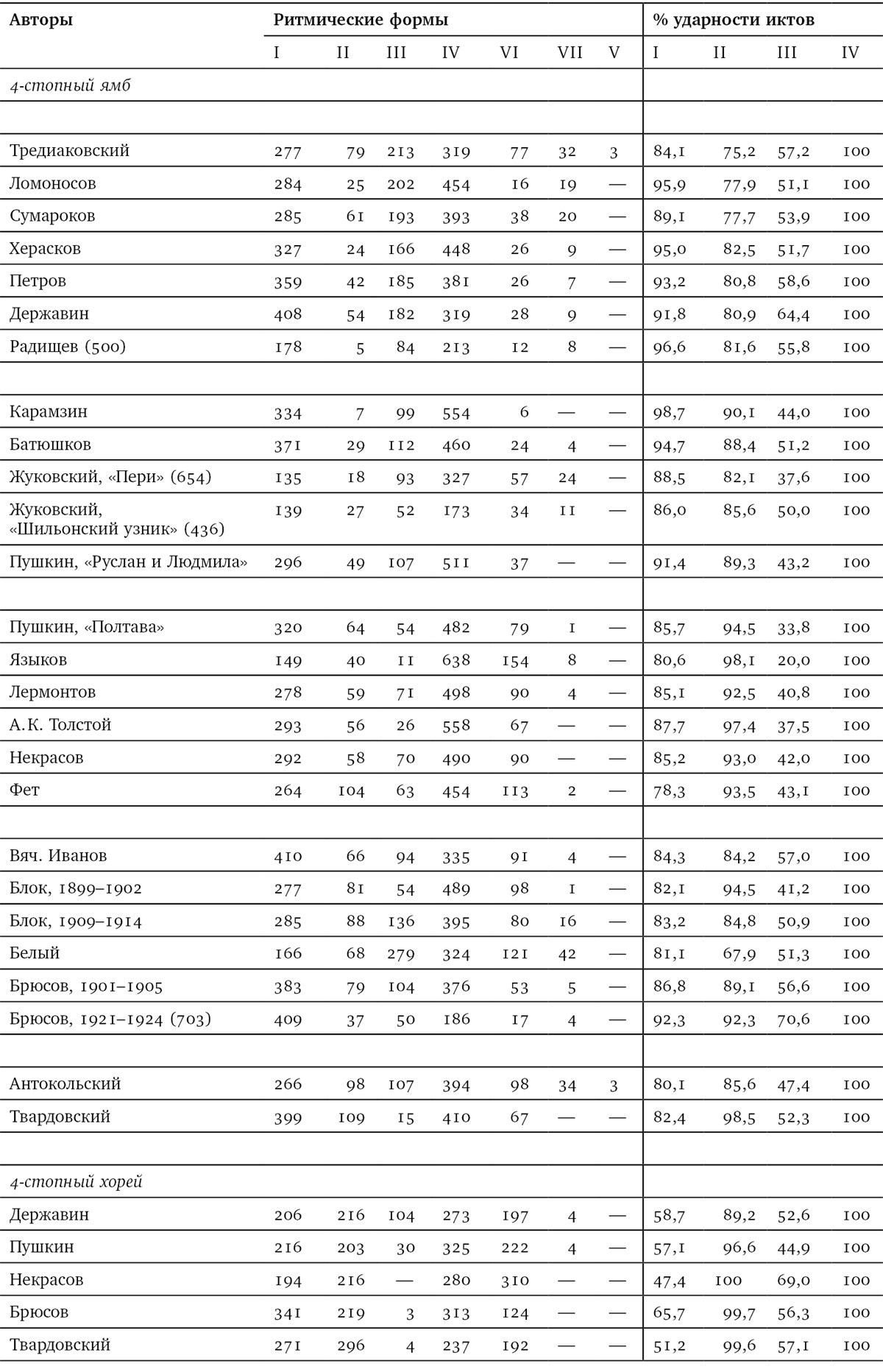

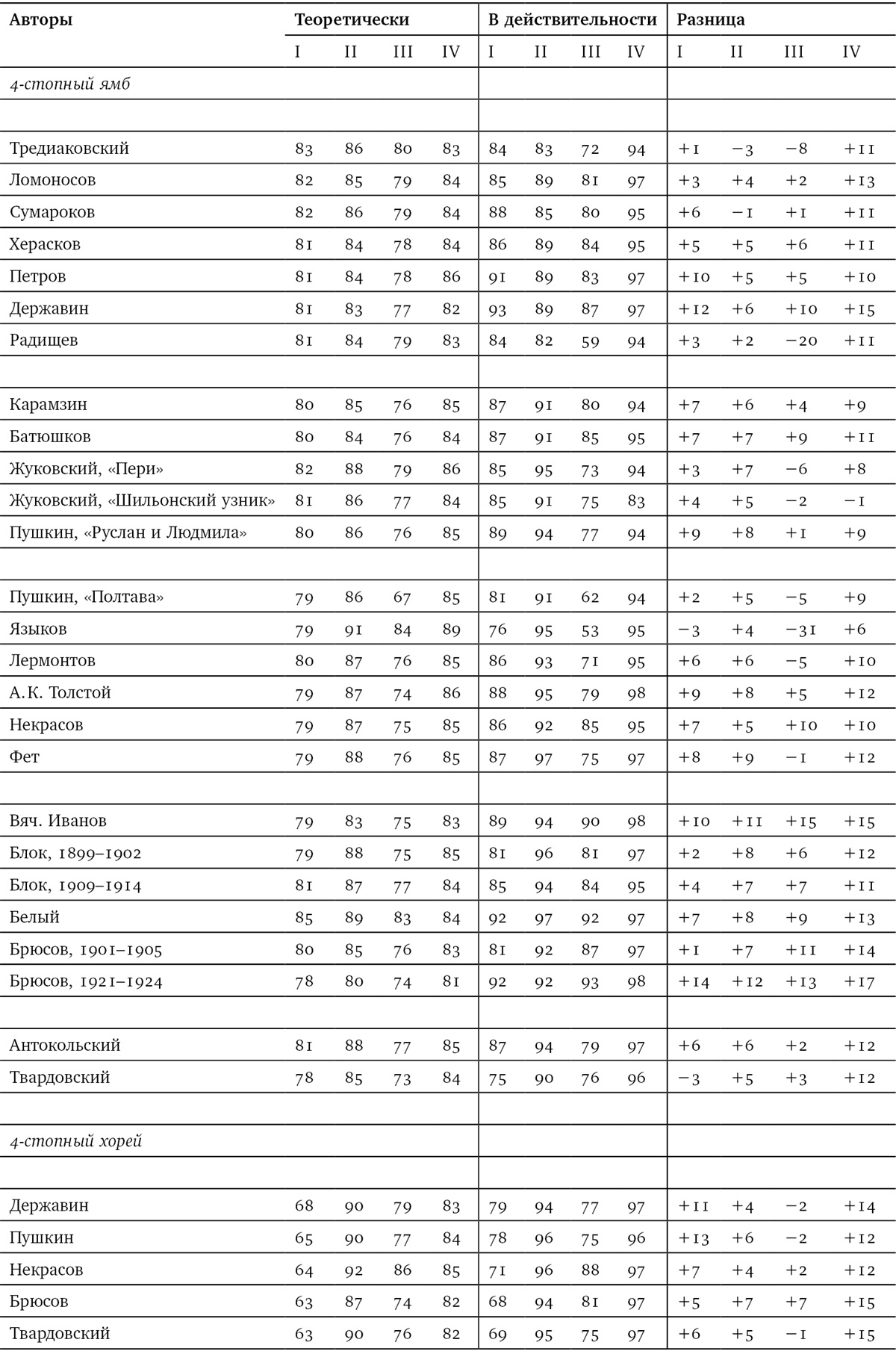

Это можно представить себе следующим образом. Ритм конца ямбической строчки определяется естественной регрессивной диссимиляцией общей ударности (80–60–42–100%); ритм начала строчки определяется естественной прогрессивной диссимиляцией тяжелой ударности (90–96–94–86 %). Первая благоприятствует тем ритмическим формам, в которых II стопа ударна, а III безударна, и не благоприятствует тем, в которых II стопа безударна, а III ударна. Вторая благоприятствует тем ритмическим формам, в которых I стопа безударна, а II стопа ударна, и не благоприятствует тем, в которых I стопа ударна, а II безударна. Остальные формы для обеих тенденций нейтральны. Представим действие этих тенденций («плюс» – благоприятствование, «минус» – неблагоприятствование, «знак равенства» – нейтральность) на распределение ритмических форм 4-стопного ямба в теоретической модели, в стихе XVIII века и в стихе XIX века (с округлением до 1 %):

Мы видим: там, где однонаправленно действуют обе тенденции, сдвиг от XVIII к XIX веку резче всего (падение III формы, «На лаковом полу моем», взлет VI формы, «Адмиралтейская игла»); там, где действует одна из тенденций, сдвиг менее резок (усиление II и IV форм, ослабление VII формы); там, где обе тенденции пассивны, сдвига почти нет (I форма). А в совокупности эти малые сдвиги в употребительности отдельных форм и дают общий сдвиг всей ударности стиха – от неальтернирующего ритма XVIII века к альтернирующему ритму XIX века. Таковы, по нашему предположению, далеко идущие последствия влияния тяжелой ударности на общую ударность стиха.

4Во всех описанных операциях мы исходили из теоретической модели стиха, построенной по ритмическому словарю А: легкие односложные слова, примыкавшие к ударению полнозначных («я думал», «тот самый», «хотел он») считались проклитиками и энклитиками. Теперь, переходя к рассмотрению сверхсхемных ударений в стихе, мы должны сменить модели: взять за основу ритмический словарь Б, в котором легкие односложные слова учитываются отдельно, и строить модель в расчете на допущение односложных слов во всех метрически безударных позициях. Это сразу усложняет модель: в ней оказывается гораздо больше расчетных словосочетаний, чем в модели, рассчитанной по ритмическому словарю А. Так, для IV ритмической формы 4-стопного ямба модель А обычно учитывает лишь 8 словораздельных вариаций с мужскими окончаниями (и столько же с женскими): последовательность слов из 2, 2 и 4 слогов; 3, 1, 4; 2, 3, 3; 3, 2, 3; 2, 4, 2; 3, 3, 2; 2, 5, 1; 3, 4, 1. Иногда (как в наших вышеприводившихся расчетах) к этому добавляются 8 вариаций со сверхсхемными односложными словами на анакрусе: 1, 1, 2, 4; 1, 2, 1, 4; 1, 1, 3, 3; 1, 2, 2, 3; 1, 1, 4, 2; 1, 2, 3, 2; 1, 1, 5, 1; 1, 2, 4, 1. Модель же Б должна, кроме этих вариаций, учесть еще 20 с односложными словами на внутренних слабых позициях: 1, 1, 1, 1, 1, 3; 2, 1, 1, 1, 1, 3; 1, 2, 1, 1, 1, 3; 1, 1, 2, 1, 1, 3; 2, 2, 1, 3; 3, 1, 1, 3; 1, 1, 1, 1, 4; 1, 1, 1, 2, 3; 1, 1, 1, 3, 2; 1, 1, 1, 4, 1; 2, 1, 1, 4; 2, 1, 2, 3; 2, 1, 3, 2; 2, 1, 4, 1; 1, 1, 1, 3, 1, 1; 2, 1, 3, 1, 1; 1, 1, 4, 1, 1; 1, 2, 3, 1, 1; 2, 4, 1, 1; 3, 3, 1, 1. Всего модель А учитывала для 4-стопных ямба и хорея по 38 словораздельных вариаций с мужскими окончаниями и столько же с женскими (без неупотребительных V и VIII ритмических форм), тогда как модель Б учитывает для 4-стопного ямба по 167 вариаций и для 4-стопного хорея по 86 вариаций.

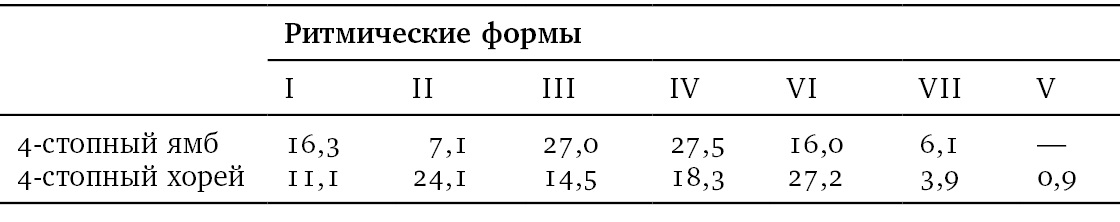

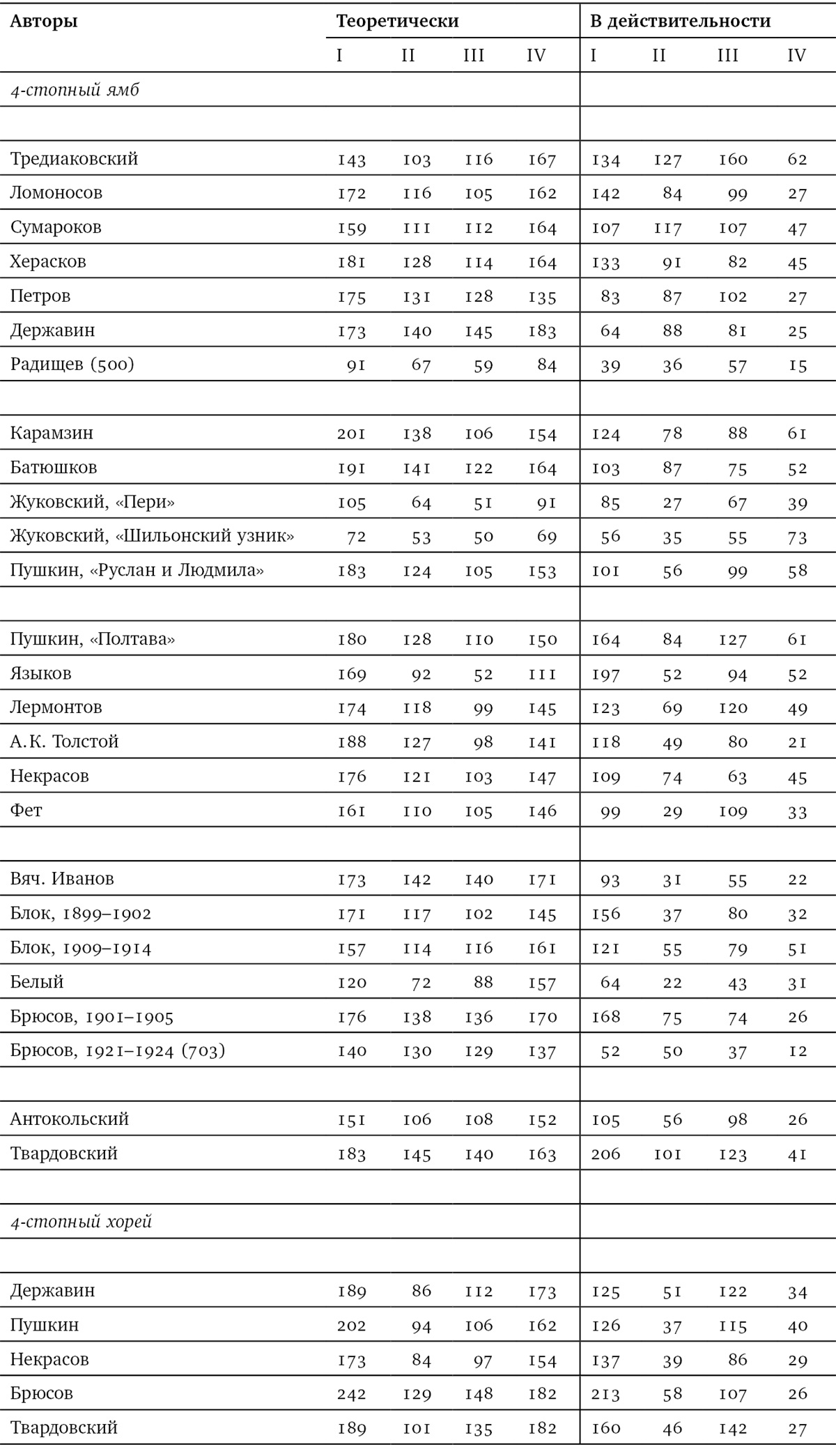

(Понятно, что расчет по модели Б дает и для схемных ударений несколько иные результаты, чем расчет по модели А: общее количество ударений здесь повышено, особенно на самой слабой, III стопе. Вот распределение ритмических форм в модели Б:

Это дает такие показатели ударности для каждой стопы:

Если сопоставить эти цифры с показателями модели А, приведенными в § 2, то разница будет очевидна. Однако сопоставление двух моделей и возможностей их применения выходит за пределы нашей темы.)

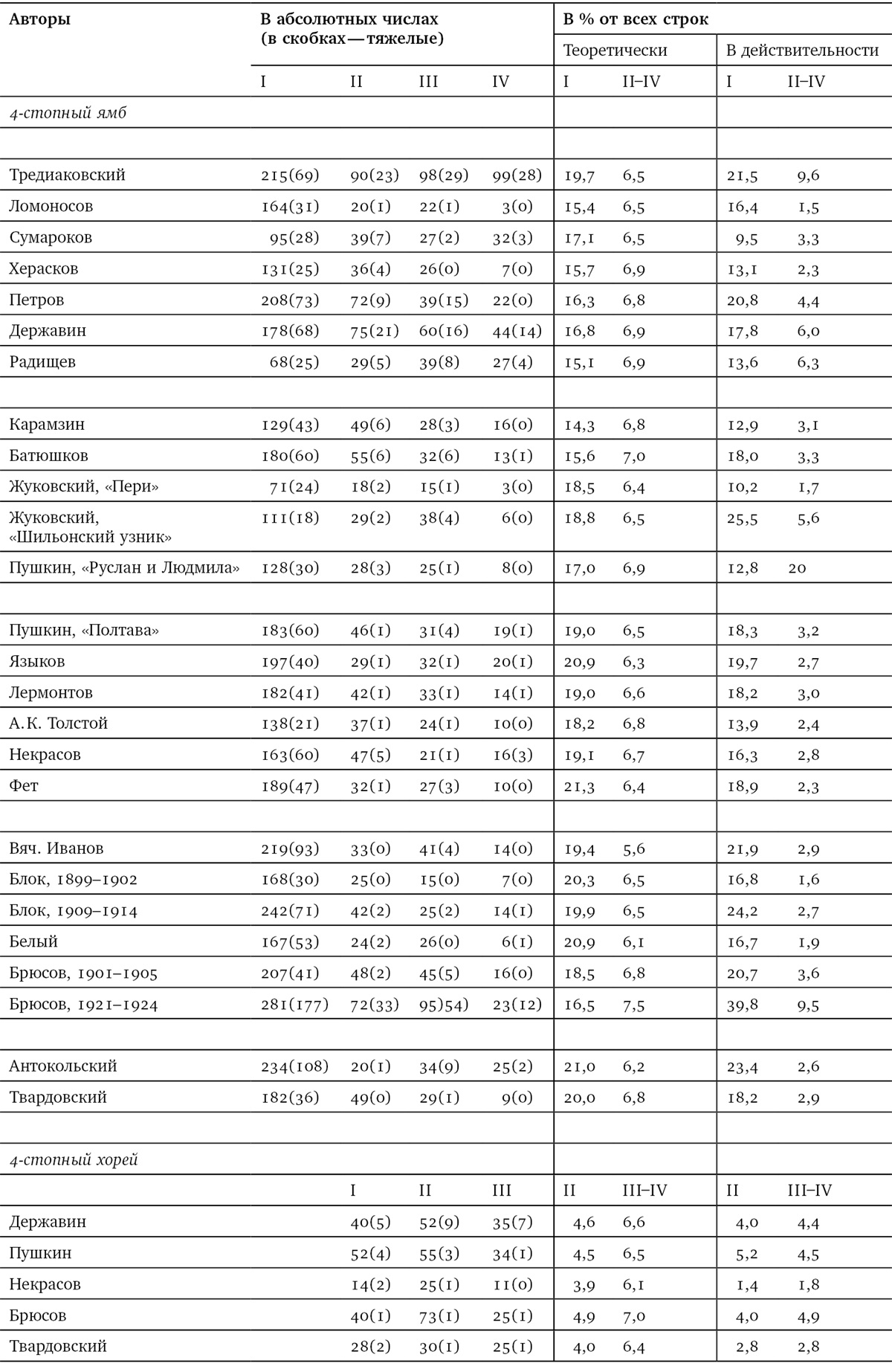

Выделив из всех учтенных в модели Б ритмических вариаций те, в которых односложные слова занимают слабые позиции, мы можем рассчитать теоретическую вероятность всех сверхсхемных ударений для каждой ритмической формы (таблица 7). В ямбе у нас четыре слабых места, которые мы обозначаем I–IV; в хорее три, которые (для удобства сравнения) мы обозначаем II–IV.

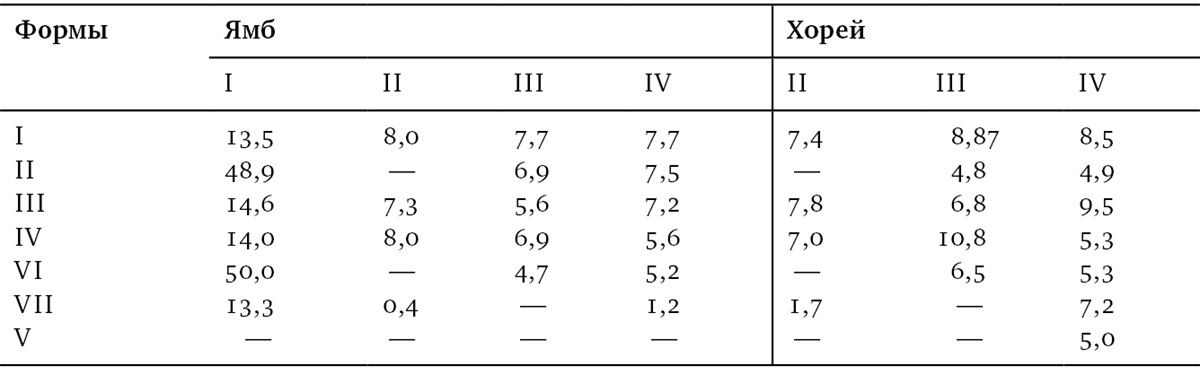

Закономерности заполнения такой таблицы ясны. Наименьшие показатели, 0,5–1,5 %, появляются рядом с длинными безударными промежутками внутри стиха (в VII форме); несколько больше, 5–8 %, в остальных позициях внутри стиха («Не замечал он ничего»); еще больше, 13–14 %, в начале стиха перед ударением («Мой дядя самых честных правил»); и больше всего, 48–50 %, в начале стиха перед пропуском ударения («Он уважать себя заставил»). Цифры эти настолько устойчивы, что с некоторой приблизительностью можно считать, что на внутренних слабых позициях сверхсхемные ударения теоретически составляют в сумме около 6,5 % от всех стихов, а на анакрусе ямба – 50 % от стихов с пропуском первого ударения и 14 % от стихов с наличием первого ударения.

Таблица 7. Теоретический процент сверхсхемной ударности стоп

Таблица 8. Действительный процент сверхсхемной ударности стоп

Односложные слова, образующие сверхсхемные ударения, могут быть легкоударными (служебными) и тяжелоударными (знаменательными); мы помним, что по расчету первые относятся ко вторым как 65: 35.

Действительное количество сверхсхемных ударений в наших текстах представлено в первом разделе таблицы 12 (в абсолютных числах): сперва общее количество ударений на каждой позиции, потом, в скобках, количество тяжелых ударений среди них.

Теоретическая доля сверхсхемных ударений для каждого текста рассчитана во втором разделе той же таблицы. Для I позиции ямба (на анакрусе) и для II позиции хорея показатели даны отдельно, для остальных внутренних позиций – усредненные. Соответствующие этому показатели действительной доли сверхсхемных ударений для каждого текста представлены в последнем разделе таблицы.

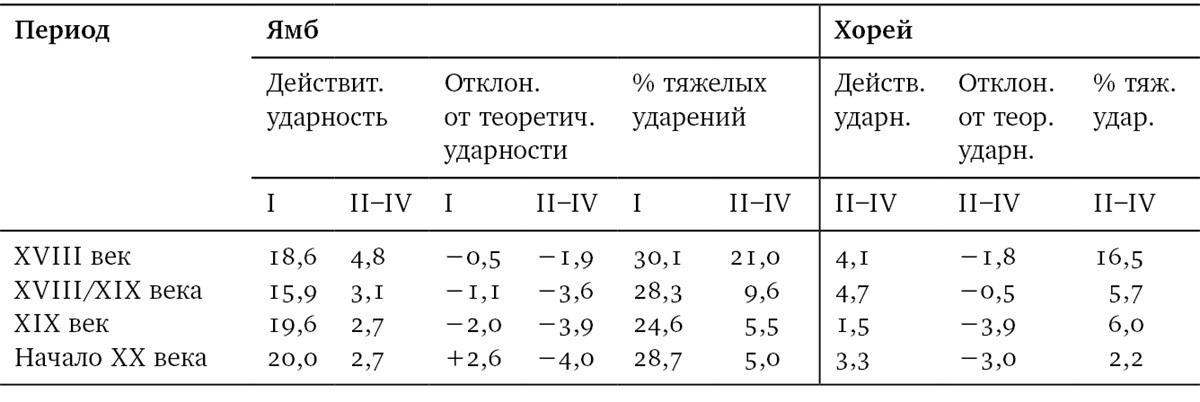

В суммарном виде полученные результаты представлены в таблице 8.

Почти все действительные показатели ударности – ниже теоретических: стих явным образом избегает сверхсхемных ударений. На анакрусе ямба это избегание незначительно: у поэтов начала XX века сверхсхемные ударения появляются здесь даже чаще, чем в модели. Зато внутри стиха, как в ямбе, так и в хорее, действительная ударность составляет лишь около половины теоретической. Особенно заметно это избегание сверхсхемных ударений там, где дело касается полноударных слов: вместо теоретически вероятных 35 % доля их даже на анакрусе ямба не поднимается выше 30 %, а на слабых местах внутри стиха колеблется между 5 и 10 %. Такую же картину наблюдали мы и в трехсложных размерах[185]: сверхсхемные ударения на анакрусе близки к теоретическому уровню, а внутри стиха – значительно ниже его, особенно – тяжелые.

Эта тенденция к облегчению слабых мест постепенно все более усиливается от XVIII к XIX веку. Только в начале XX века плавность этой эволюции отчасти нарушается: вновь учащаются сверхсхемные ударения на анакрусе ямба (даже тяжелые) и на внутренних позициях хорея. Представляется, что в это время поэты начинают пользоваться игрой сверхсхемных ударений уже вполне сознательно. К этому времени относится такое исключительное явление, как стих позднего Брюсова, весь построенный на сверхсхемных ударениях («Взмах! Взлет! Челнок, снуй! Вал, вертись вкруг! Привод, вихрь дли! Не опоздай…»), – этот эксперимент мы исключили из суммарного подсчета, чтобы он не исказил картину. Но и без него здесь заметны, например, повышенная ударность анакрусы у Вяч. Иванова, раннего Брюсова и позднего Блока. Так XX век перекликается с XVIII – с повышенной ударностью слабых мест внутри стиха у Тредиаковского. Частичный возврат в XX веке к ритму XVIII века в области схемных ударений известен стиховедам после исследований К. Тарановского; теперь мы можем говорить об этом также и относительно сверхсхемных ударений.

Последнее, что следует здесь отметить, – это расположение сверхсхемных ударений по позициям внутри строки. У большинства поэтов в ямбе ударность слабых мест постепенно падает от начала к концу стиха (см. таблицу 12). Но есть исключения – поэты, у которых это падение совершается не постепенно, а как бы в два приема: на III стопе не меньше, а больше сверхсхемных ударений, чем на II стопе. Это Тредиаковский, Ломоносов, Радищев, Жуковский в «Шильонском узнике», Языков, Вяч. Иванов, поздний Брюсов, Антокольский. У некоторых такая тенденция намечается уже в теоретической модели их стиха, но это, по-видимому, не главное: повышение на III стопе у Радищева (очень резкое), понижение у Лермонтова, Некрасова, Фета, Блока, Твардовского совершается не благодаря, а вопреки тенденциям, заложенным в модели. По-видимому, усиление ударности на III стопе подчеркивает ритмическую двучленность стиха.

В хорее с его четкой двучленностью III стопа всюду более ударна, чем II, и это задано уже теоретической моделью. Здесь скорее можно говорить о сглаживании этого подъема сверхсхемной ударности: в моделях для пяти рассмотренных поэтов III позиция сильнее, чем II, в среднем на 2,2 % (а если не считать Брюсова, то только на 0,7 %). Подобную разницу между ямбом и хореем – подчеркивание вторичного ритма в ямбе, где он слаб, сглаживание его в хорее, где он силен, – мы уже видели, рассматривая диссимиляцию тяжелых ударений в этих размерах.

Таблица 9. Общая ударность иктов

Таблица 10. Легкие ударения на иктах (в абсолютных числах)

Таблица 11. Тяжелые ударения на иктах (в % от всех ударений)

Таблица 12. Сверхсхемные ударения на иктах

5

Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы, подтверждающие те предположения, которые были высказаны в «Современном русском стихе»:

1. Стих подчеркивает четкость первичного ритма, учащая (по сравнению с теоретической моделью) схемную ударность на сильных слогах и ослабляя сверхсхемную ударность (особенно тяжелую) на слабых слогах, за исключением анакрусы.

2. Стих подчеркивает четкость вторичного ритма, учащая тяжелые ударения (полнозначных слов) на сильных стопах и легкие ударения (служебных слов) на слабых стопах; тенденция эта отчасти задана уже теоретической моделью.

3. Это подчеркивание ритма заметнее всего в ямбе, в хорее же, наоборот, оно не столько подчеркивает, сколько сглаживает задаваемый моделью ритм стиха.

4. Это подчеркивание сравнительно слабо в стихе XVIII века, еще близко держащемся модели; оно усиливается в стихе XIX века, достигая наибольшей яркости; и оно вновь смягчается в стихе XX века, когда поэты начинают пользоваться этим средством не стихийно, а осознанно.

P. S. Почему ритм 4-стопного ямба XVIII века («рамочный», типа «На лаковом полу моем») вопреки вероятностной модели сменился ритмом XIX века (альтернирующим, типа «Адмиралтейская игла»)? В этой статье мы предположили: под влиянием ритма тяжелоударных слов с его вероятностной моделью 90–95–94–86 %. Эта гипотеза оказалась не лучшей. Лучшую предложила М. А. Красноперова: под влиянием ритма длинных (пиррихиеобразующих) слов с его вероятностной моделью 23–32–16–37 %. Пиррихиеобразующие слова – это слова с двумя безударными слогами в начале и/или конце: «человек», «таинственный», «великолепными»; по естественному ритму языка они сосредоточиваются именно на II и IV стопе. Пока пиррихии казались первым силлабо-тонистам «неполноценной» стопой, такие слова избегались; когда пиррихии стали признаваться и цениться, такие слова стали определяющими для ритма стиха. В 4-стопном хорее, с самого начала обильном пиррихиями, развитие нового ритма шло быстрей, в 4-стопном ямбе несколько медленней. Рядом с этим процессом предположенное нами влияние ритма тяжелых ударений могло иметь разве что второстепенное значение. Гипотеза М. А. Красноперовой гораздо сложнее и подробнее изложенного; я пересказал только то, что ясно и убедительно для меня.

Русский ямбический триметр[186]

Переводы были школой художественной формы едва ли не для всех литератур нового времени. К переводам поэзии, где неразрывная связь содержания и формы особенно ощутима, это относится прежде всего. В частности, для европейских литератур в качестве материала для перевода особенную роль всегда играла античная поэзия. Проверка способности национального стихосложения воспроизвести звучание античного стиха была для метрики новых литератур чем-то вроде экзамена на полноценность. Достаточно вспомнить, какие живые и бурные прения возбуждал в пушкинские времена вопрос о создании русского гексаметра – и это несмотря на то, что ни тогда, ни после гексаметр в русской поэзии не имел сколько-нибудь самостоятельного значения и круг его применения ограничивался переводами и стилизациями.

Это позволяет нам обратить внимание и на то, какую судьбу имел в русской поэзии второй после гексаметра распространеннейший стих античной литературы – ямбический триметр, размер трагедий и комедий. Такой вопрос представляет двоякий интерес: теоретический – как пример усвоения метрического размера тоническим стихосложением, и практический – так как современным переводчикам античных трагедий и комедий может быть небезразличен опыт их предшественников.

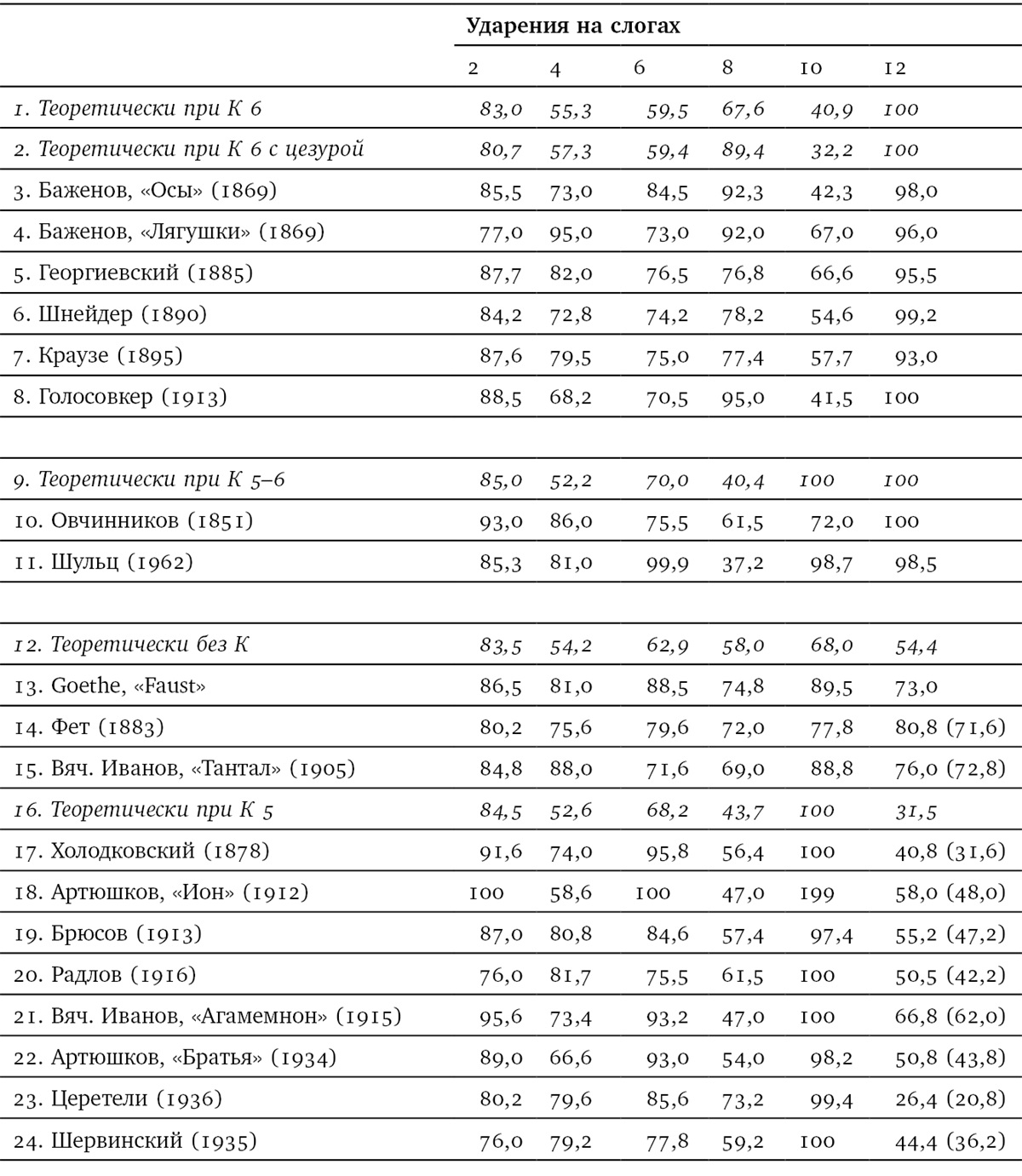

1Проблема. Теоретическая сущность вопроса о русском триметре связана с проблемой ударной константы в русском тоническом стихе.

Исследования стиховедов XX века (А. Белый, Б. Томашевский, С. Бобров, Г. Шенгели, М. Штокмар, С. Бонди, К. Тарановский) показали, что русский ямб (и хорей) имеет двухстепенной ритм: первичный и вторичный. Первичный ритм – это чередование сильных (четных) и слабых (нечетных) слогов: сильные слоги могут нести ударение, слабые, как правило, не могут. Вторичный ритм – это чередование сильных и слабых стоп: сильные стопы несут реальное ударение чаще, слабые – реже. Последняя стопа в стихе несет ударение всегда – является ударной константой; вторая стопа от конца стиха несет ударение реже всех, третья от конца – опять чаще, четвертая – опять реже и т. д., причем по мере удаления от конца стиха разница между этими «чаще» и «реже» постепенно слабеет; это чередование сильных и слабых стоп образует ритмическую волну, которая начинается от ударной константы и затухает к началу стиха. Если в стихе есть явная или скрытая цезура, то в нем может появиться вторая, более слабая ритмическая волна, начинающаяся перед цезурой («малая ударная константа») и распространяющаяся на первое полустишие. В конечном счете ритм русского ямбического стиха определяется именно положением постоянного последнего ударения, ударной константы, от которой начинается волнообразное чередование сильных и слабых стоп.

Своеобразное положение триметра в системе русских ямбических размеров объясняется именно тем, что место ударной константы в этом стихе было спорным.

Античный ямбический триметр (по крайней мере в своей более строгой форме – у греческих трагиков и у римлян после Катулла) был также стихом с двухстепенным ритмом. Он состоял из шести ямбических стоп, группирующихся попарно в три диподии; в каждой диподии первая стопа несла более сильное ритмическое ударение, чем вторая. (В настоящее время принято думать, что более сильное ударение в диподии несла не первая, а как раз вторая стопа; но в школьную практику XIX – начала XX века эта теория не вошла и на истории русского триметра не отразилась.) Таким образом, первичный ритм античного триметра – это обычное чередование арсисов и тесисов, вторичный ритм – чередование простых (стопных) и усиленных (диподийных) ударений. Последнее стопное ударение падало на шестую, последнее диподийное ударение – на пятую стопу. Какое из них должно было определить место ударной константы в русском ямбическом триметре?

Первичный ритм русского ямбического триметра не вызывает сомнений: это стих из 12 слогов, в котором четные слоги могут нести ударение, а нечетные – не могут. Вторичный ритм этого стиха будет всецело определяться тем, на пятой или шестой стопе будет стоять ударная константа. Здесь возможны 4 случая:

1) константа стоит на V стопе (К 5);

2) константа стоит на VI стопе (К 6);

3) константа стоит и на V, и на VI стопе (двухконстантный стих, К 5–6);

4) константа не стоит ни на V, ни на VI стопе (бесконстантный стих, без К).

В первом случае стих окажется 5-стопным ямбом с дактилическим окончанием (на последнем слоге которого возможно факультативное ударение – вольность, традиционная в русском белом стихе с дактилическими окончаниями: «Бахариана» Хераскова, «Бова» Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «кольцовский пятисложник»). Во втором случае стих окажется 6-стопным ямбом с мужским окончанием. В третьем и в четвертом случаях стих будет иметь формы в русском стихосложении беспрецедентные.

Русские стихотворцы, пытаясь воспроизвести античный ямбический триметр, испробовали каждый из этих четырех возможных случаев. Из этого состязания четырех типов русского триметра победителем вышел первый тип – 5-стопный ямб с дактилическим окончанием. Как это произошло, покажет нижеследующий обзор.

2Материал и метод. Античные трагедии и комедии воспроизводились на русском языке многократно и многообразно; нас понятным образом интересуют только те случаи, где перелагатель не пользовался традиционными формами русского драматического стиха (6-стопным «александрийским» ямбом, 5-стопным белым ямбом), а пытался создать новый стих, непосредственно воссоздающий стих оригинала. В истории таких попыток можно различить три периода.

Первый период – это вторая половина XIX века. Из этого времени нами разобрано 8 текстов:

1. А. Овчинников, перевод II части «Фауста» Гете (1851): в этой диковинной перелицовке Гете на манер казака Луганского мы находим первый образец русского триметра (монолог Эрихто в «Классической Вальпургиевой ночи»; сцены с Еленой автор передает обычным 5-стопным ямбом). Таким образом, В. Брюсов был неправ, считая начинателем русского триметра Холодковского.

2 и 3. А. Баженов, отрывки из «Ос» и «Лягушек» Аристофана, посмертно опубликованные в 1869 году.

4 и 5. Два первых перевода II части «Фауста», где сцены с Еленой переданы триметром: Н. Холодковского (1878) и А. Фета (1883).

6, 7 и 8. Из дилетантской продукции конца XIX века взяты как образцы переводы М. Георгиевского («Ахарняне» Аристофана, 1885), Е. Шнейдера («Альцеста» Еврипида, 1890) и В. Краузе («Филоктет» Софокла, 1895).

Второй период – это начало XX века. Из этого времени нами разобрано 6 текстов:

1 и 2. Вяч. Иванов, «Тантал» (1905), и В. Брюсов, «Протесилай умерший» (1913), – две первые и единственные попытки применить триметр не в переводе, а в стилизации античной драмы.

3. А. Артюшков, «Ион» Еврипида – из его книги переводов (все – ямбическим триметром) «Котурн и маски» (1912).

4. Я. Голосовкер, перевод стихотворения о женщинах из Семонида Аморгского (1913).

5. С. Радлов, «Близнецы» Плавта (1916).

6. Вяч. Иванов, «Агамемнон» Эсхила (1915).

Третий период – это советское время. Разобрано 9 текстов:

1 и 2. А. Пиотровский: из его многочисленных переводов выбраны «Ахарняне» Аристофана (1923) как образец комедии и «Агамемнон» Эсхила (1937) как образец трагедии.

3. А. Артюшков: из его поздних переводов римской комедии выбраны «Братья» Теренция (1934).

4. С. Шервинский, «Антигона» Софокла (в сотрудничестве с В. Нилендером, 1935; впоследствии Шервинский заново перевел трагедии Софокла обычным 5-стопным ямбом).

5. Г. Церетели, «Третейский суд» Менандра (1936; первый вариант переводов Церетели из Менандра, 1908, был выполнен традиционным 6-стопным ямбом с переменными окончаниями, но без рифм).

6. Б. Пастернак, перевод «Фауста» (1952) – сцены с Еленой.

7 и 8. С. Апт: взяты «Ахарняне» (1954) и «Агамемнон» (1958) как образцы комедии и трагедии.

9. Ю. Шульц, «Трагоподагра» и «Быстроног» Лукиана (1962).

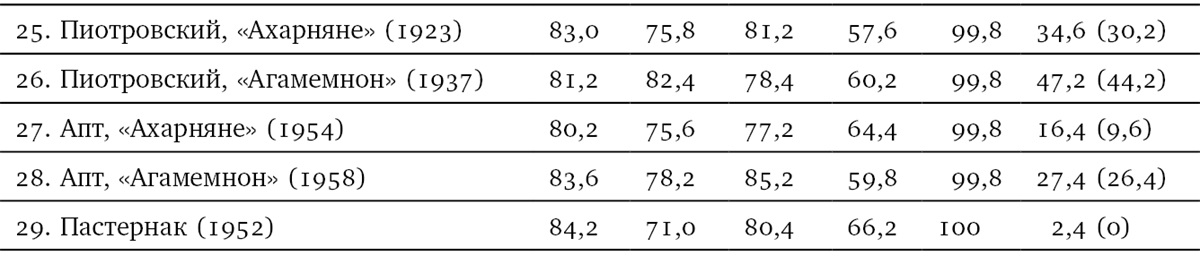

Как правило, для разбора брался начальный отрывок текста объемом в 500 триметров. Меньше этой нормы оказалось лишь в текстах Радлова (423 стиха), Шульца (406), Баженова («Осы» – 229, «Лягушки» – 100), Голосовкера (142) и Овчинникова (57).

При разборе учитывались два признака: 1) частота ударений на каждом сильном слоге и 2) частота словоразделов после каждого слога стиха. Образцом служил анализ 5-стопного ямба Пушкина в книге Б. Томашевского «О стихе»[187]. Для первого приближения такой суммарный анализ оказался достаточным, поэтому более детальные вычисления (статистика ритмических «форм» или «модуляций» и словоразделов в них) не производились. В вечном вопросе о тонировании и атонировании мы придерживались, в соответствии с традицией, принципа максимального тонирования сильных слогов; только для последней стопы триметра с константой 5 мы наряду с максимальным тонированием отмечали и минимальное (на таблице – в скобках).

В качестве сравнительного материала были привлечены, во-первых, цифры по немецкому тексту «Фауста» (400 стихов без трехсложных замен) и, во-вторых, модели 4 типов (и одного подтипа) русского триметра, рассчитанные теоретически на основании ритмических норм русской прозы. Исходные данные о ритмическом составе русской прозы см. в нашей статье о ритмике русского 3-ударного дольника[188], описание хода вычислений – в статье «Вероятностная модель стиха»[189].

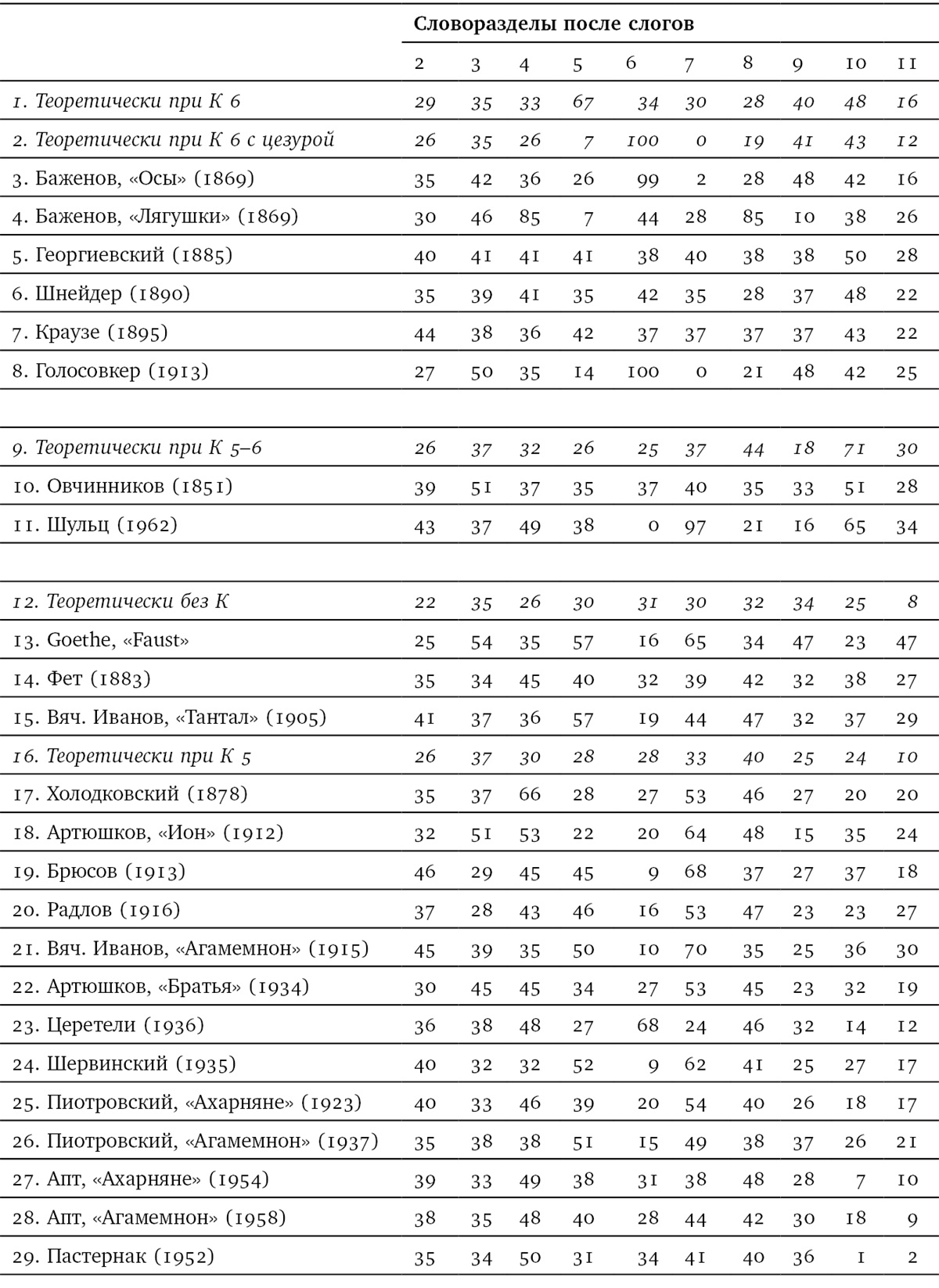

Результаты подсчетов даны в нижеследующих таблицах. Последовательность материала в таблицах соответствует последовательности дальнейшего обзора. Все цифры – в процентах: в первой таблице с точностью до 0,1 %, во второй – до 1 %.

Ударения в русском триметре

Словоразделы в русском триметре

3

Стих с константой на VI стопе (в таблицах – строки 1–8). Так как античный триметр при всех своих диподических особенностях все же является прежде всего последовательностью шести ямбических стоп, то первым русским размером, который напрашивается для перевода, оказывается 6-стопный ямб – стих с константой на шестой стопе.

Действительно, первые русские переводчики – Овчинников (чей стих, в силу одной особенности, будет рассматриваться позднее) и Баженов – обратились именно к 6-стопному ямбу. Но тут им пришлось столкнуться с неожиданной трудностью. В чем она состояла, покажет сравнение двух переводов Баженова – более ранних (по-видимому) «Ос» и более поздних «Лягушек».

Вот отрывок из «Ос»:

Я вам хочу открыть хозяина болезнь —Его измучила страсть к тяжбам и к судам.До смерти любит он судить – готов реветь,Коль в суд не попадет на первую скамью.Не знает по ночам ни крошечки он сна,А чуть сомкнет глаза – несется мыслью онВ судилище сейчас, все к водяным часам……Увидит где-нибудь на двери надпись он —«О Пирилампа сын, прекрасный Демос мой!» —Напишет: «Черепки прекрасные мои!»…Вот начало «Лягушек»:

– Постой-ка, я вот здесь сейчас кой-что скажу,Над чем давно привыкли все так хохотать.– Болтай, знай, все, лишь не тверди: как тяжело!Подобных фраз и слышать я уж не могу.– Что ж? чем смешить? – Не говори: я надорвусь.– Как, не сказать смешных всех штук? – И говори,И делай все, лишь одного… – Еще чего?– Вьюк не бросай, чтоб за нуждой при всех сходить.– И не сказать, что если вьюк не снимут с плечМоих долой, пожалуй, я не удержусь…– Ах, замолчи! Прошу тебя! Меня тошнит!Даже на слух чувствуется, что звучат эти два отрывка по-разному. Причина здесь следующая. В русской поэзии XVIII–XIX веков употреблялся 6-стопный ямб лишь с цезурой после 6 слога («александрийский стих»). К этому стиху и обратился Баженов в своем первом переводе: стих «Ос» по ритмике повторяет типичный для середины XIX века цезурованный 6-стопный ямб умеренно-симметричного типа (по терминологии Тарановского), достаточно близкий к теоретической модели (в таблице – строка 2). Опыт оказался неудачным: «александрийская» цезура ломала стих пополам, тождество полустиший усиливалось постоянством мужских окончаний, всякое подобие диподической структуры исчезало.