Полная версия

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Стих. Сочетание силлабо-тонического ритма в первом полустишии и силлабо-тонического ритма во втором полустишии может привести к тому, что весь 13-сложный стих окажется обладающим силлабо-тоническим ритмом. Мы вправе поставить вопрос, являются ли такие сочетания для поэтов-силлабистов предпочтительными или безразличными.

В первом полустишии, как мы видели, могут возникать все 5 силлабо-тонических ритмов, во втором – 2. Они могут давать следующие 10 сочетаний (все примеры – из «Владимира» Прокоповича):

Ямб – хор.: Исправити, и в добрый случай пременити (II, 65)Ямб – амф.: Подвигну мертвих, адских, воздушних и водних (I, 210)Хор. – хор.: Бег творя, пущаше вопль в дебры необичний (II, 55)Хор. – амф.: Радость, праздник, торжество, веселие наше (I, 142)Анап. – хор.: А его же убиша, смерти неповинна (I, 31)Анап. – амф.: Курояде, престани, престани, престани! (II, 17)Дакт. – хор.: Жертва великих богов несть к тому свободна (I, 132)Дакт. – амф.: Или враждебно от нас себе ожидают (III, 19)Амф. – хор.: Владимир – владение мира знаменует (I, 5)Амф. – амф.: Вослед злодеяния пойдет неприязный (II, 162)Мы видим, что из этих 10 вариаций по крайней мере 4 звучат как правильные силлабо-тонические размеры: 1-я – как 6-стопный ямб с женской цезурой (размер известный по экспериментальному стихотворению Брюсова «Уединенный остров, чуть заметный в море…» и по переводам латинского сатурнийского стиха); 3-я – как 7-стопный хорей с цезурным усечением (размер, в котором Шенгели хотел видеть «метр» силлабического стиха как такового); 6-я – как 4-стопный анапест и 10-я – как 4-стопный амфибрахий с цезурным наращением[110]. Насколько случайно и насколько намеренно возникают такие ритмы в 13-сложнике?

Мы сделали проверку по стихам трех поэтов: Симеона Полоцкого (1000 стихов), Прокоповича (800 стихов) и Кантемира («Петрида» и сатиры I–II, 750 стихов). На этот раз учитывались полустишия с силлабо-тоническим ритмом не только в чистых, но и в нечистых формах. Теоретически вероятность сочетания двух данных полустиший равна произведению вероятностей каждого из них: так, если у Симеона Полоцкого 21,3 % первых полустиший дает ямб и 51,0 % вторых полустиший дает хорей, то вероятность стиха с ритмом ямб – хорей будет 0,213 × 0,510 = 0,10863 = 10,9 %. Расхождение теоретической и эмпирической частоты говорит о предпочтении или избегании той или иной формы (таблица 8).

Из таблицы видно, что расхождения между теоретическими и эмпирическими показателями крайне невелики – не более 1,2 %. При этом в большинстве случаев эмпирические цифры даже отстают от теоретических: силлабо-тонические полустишия не стремятся сцепляться друг с другом и охотно смешиваются с «разнородными формами». Правда, можно заметить, что все те редкие случаи, где эмпирический показатель превосходит теоретический по крайней мере на 0,6 %, относятся только к двум ритмам – хорей – хорей (и у Полоцкого, и у Прокоповича, и у Кантемира) и амфибрахий – амфибрахий (у Полоцкого и у Кантемира), т. е. к наиболее ярко выраженным случаям однородности полустиший. Но статистически эти расхождения слишком незначительны, чтобы из них делать какие-либо выводы. Вернее считать, что полустишия сочетаются свободно, без сколько-нибудь отчетливых ритмических тенденций.

Таблица 8

Заметим, что наша статистика чисто-хореических стихов не совсем совпадает со статистикой Тимофеева[111]: Симеон Полоцкий – 17 %, Прокопович и др. – 20 %, Кантемир – 25 %. По-видимому, это объясняется тем, что мы избегали искусственно-хореического тонирования.

9Двустишие. Во всех рассмотренных нами текстах (за исключением нерифмованных переводов Кантемира из Горация) строки 13-сложника объединяются в двустишия с парной рифмовкой. Закономерен вопрос: не подкрепляется ли рифменная связь ритмической связью, не стремится ли 2‐й стих двустишия повторять (хотя бы частично) ритм 1‐го стиха? Если такая тенденция есть, то полустишия А в смежных стихах, принадлежащих к одному двустишию, будут повторять друг друга чаще, чем в смежных стихах, принадлежащих к разным двустишиям; то же относится и к полустишиям Б. Мы сделали такую проверку для повторения полустиший А разных цезурных видов (с мужской, женской и дактилической цезурой) и для повторения полустиший Б разного ритмического строения (хореического и амфибрахического). Материалом опять служили Симеон Полоцкий, Прокопович и Кантемир. Теоретические показатели высчитывались так же, как в аналогичном случае в предыдущем параграфе.

Таблица 9

В таблице 9 муж., жен., дакт. обозначают повторяющиеся дважды подряд цезурные виды 1‐го полустишия, а хор., амф. – повторяющиеся ритмические типы 2‐го полустишия. Повторения внутри одного двустишия обозначаются словом «внутри», повторения на стыке двух двустиший – словом «между».

Из таблицы видно, что расхождения между теоретическими и эмпирическими показателями крайне невелики – не более 2,7 % для 1‐го полустишия и 4,8 % для 2‐го полустишия. Статистически эта разница незначима: значимая разница должна была бы быть не меньше 7–9 %. Поэтому ни о какой тенденции к повторению сходных ритмов – внутри ли двустишия, между ли двустишиями – не может быть и речи. Стихи в двустишии так же ритмически независимы друг от друга, как и полустишия в стихе. Всякое повторение ритмически сходных стихов в нашем материале, двукратное или многократное, является результатом случайности и не может считаться показателем ритмической организованности текста[112].

Закономерен и другой вопрос: нет ли у тех или иных ритмических форм полустиший преимущественного тяготения к 1‐й или ко 2‐й строке дистиха? Мы сделали проверку для хореического и амфибрахического типа полустишия Б у Кантемира. На слух казалось возможным, что амфибрахический ритм тяготеет к заключительному месту в двустишии, но подсчеты этого не подтвердили: в сатирах I и II из 194 полустиший Б амфибрахического типа 102 оказались в начальных и только 92 в конечных стихах двустиший. Это – лишнее свидетельство того, как ненадежны впечатления, не проверенные подсчетом.

10Заключение: место силлабики в истории русского стиха.

а) Русский силлабический 13-сложник заимствовал от своего польского образца только число слогов, место цезуры и константное ударение на предпоследнем слоге.

Остальные элементы ритма 13-сложника, т. е. место предцезурного ударения и расположение ударений внутри полустиший, полностью определяются естественным ритмом русского языка и не обнаруживают никаких специфических ритмических тенденций – ни унаследованных от польского образца, ни возникших на русском материале. Сочетание слов в полустишии, полустиший в стихе, стихов в двустишии – все это здесь настолько соответствует языковым нормам, что силлабика способна вместить и вмещает все возможные словосочетания русского языка, укладывающиеся в данное число слогов.

В таком устойчивом соответствии с естественным ритмом языка силлабический 13-сложник находился около 60 лет, от Симеона Полоцкого до Петра Буслаева (1670–1730‐е годы). Только к концу этого периода появляются попытки отклонения от естественного ритма – стих «Дафнис» (1715) и стих Кантемира (1729–1731). В них ослабевает женская цезура и усиливается хореический (а в «Дафнис» – и амфибрахический) ритм 1‐го полустишия. Может быть, это можно объяснить влиянием на 1‐е полустишие 2-го, с его хореическим и амфибрахическим ритмом. Во всяком случае, замыкающая силлабическую эпоху реформа Тредиаковского была не завершением плавной эволюции, а резким революционным скачком в истории 13-сложника и всей русской метрики. Смысл этого переворота – резкое ограничение количества ритмов, допустимых в стихе, решительный переход от стиха, опирающегося на естественный речевой ритм, к стиху, противопоставленному естественному речевому ритму.

б) Можно ли на основании недолговечности силлабического стиха в русской поэзии делать вывод, что силлабический стих несвойственен русскому языку? Вряд ли. Что означает: «данный стих свойственен данному языку»? По-видимому, две вещи: 1) основной элемент системы стихосложения наличествует в фонологической системе языка; 2) система стихосложения обладает достаточной «словоемкостью», чтобы вместить основные типы ритмических слов языка. По первому признаку русскому стиху несвойственен был бы, например, античный долготный стих; по второму признаку несвойственен был бы, например, стих из одних односложных или из одних семисложных слов. Однако силлабика отвечает обоим требованиям: слоги в русском языке есть, а словоемкостью она, как показано, не уступает сменившим ее силлабо-тоническим размерам, а далеко превосходит их. Переход от силлабики к силлабо-тонике был переходом от более свободной системы стиха к более сковывающей язык; переходом от стиха, заполняющегося словами только в соответствии с естественным словарем языка, к стиху, заполняющемуся словами с учетом специфических (нововозникших) требований стиха. Чем строже эти ограничительные требования к отбору словосочетаний, тем отчетливей противопоставляется стих нестихотворной речи. Поэтому на начальных стадиях становления стиха в литературе (а именно такой стадией является в русской поэзии силлабика) вполне естественно движение ко все более строгому ритму[113].

Подобное явление мы можем видеть и в отдельных классических размерах.

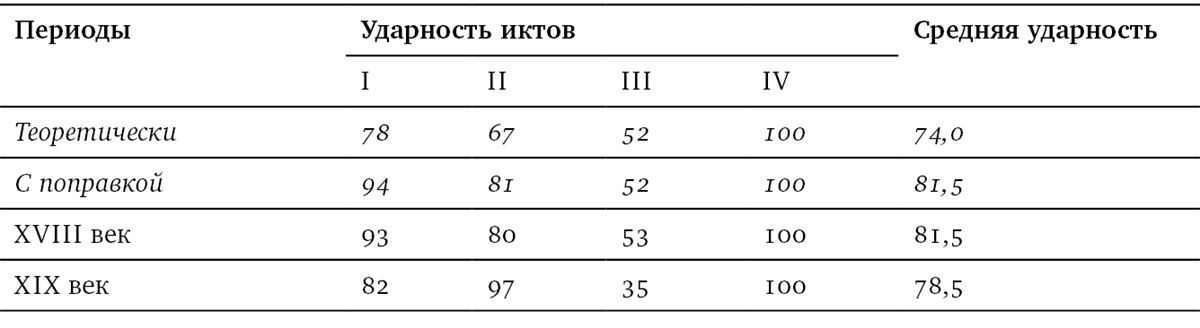

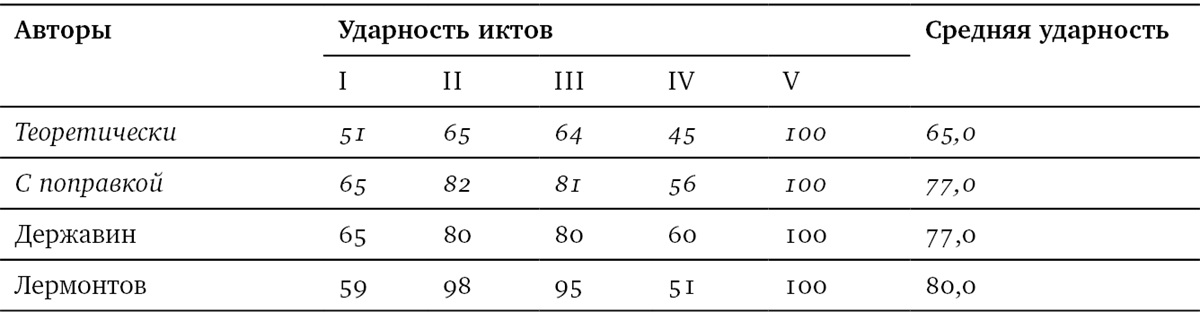

4-стопный ямб: сравним кривые распределения ударений в «естественной» модели стиха, в стихе XVIII века и в стихе XIX века. Мы увидим, что по сравнению с моделью в стихе XVIII века количество ударений повышено, но распределение ударений по стопам сохранено (особенно ясно это видно, если внести в теоретическую модель поправку на избыток ударений); в стихе XIX века количество ударений становится ближе к естественному, но распределение резко отклоняется от естественного, следуя новой специфической тенденции – усилению 2‐й стопы.

5-стопный хорей: сделаем такое же сравнение, и мы увидим ту же картину: стих XVIII века отклоняется от модели только по количеству, стих XIX века – вдобавок и по распределению ударений.

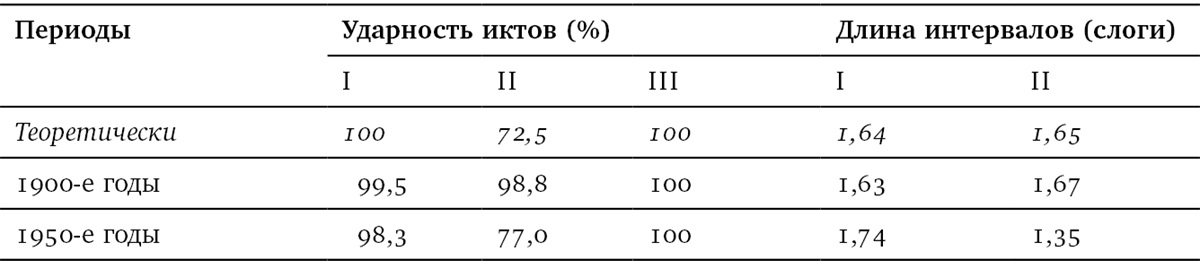

3-ударный дольник: сделаем такое же сравнение, и мы опять-таки увидим – в раннем дольнике по сравнению с моделью повышена ударность и сохранено расположение ударений, в позднем ударность приближается к естественной, а расположение ударений удаляется от естественного. В таблице 10 даны соответствующие цифры, слегка округленные[114].

Чем объясняется эта закономерность? Повышение ударности в начале разработки стиха объяснимо: это следствие стремления подчеркнуть непривычный ритм, отчетливо противопоставив сильные и слабые слоги; когда стих становится привычным, необходимость в таком подчеркивании отпадает. «Естественное» распределение ударений в начале разработки стиха объясняется аналогично: «составляя» непривычный стих, поэт поневоле пользуется в первую очередь теми сочетаниями слов, которые лежат ближе под рукой, т. е. чаще встречаются в естественном языке; когда стих становится привычным, ритмический навык позволяет поэту стать более разборчивым и развивать те или иные нащупанные им специфические ритмические тенденции стиха. Если называть чередование сильных и слабых слогов первичным ритмом, а чередование сильных и слабых стоп вторичным ритмом стиха, то можно сказать: на первом этапе разработки стиха внимание поэта поглощено прежде всего первичным ритмом, на следующем этапе оно распространяется и на вторичный ритм. Вот почему в начале развития каждого из рассмотренных размеров перед нами – ритм близкий к естественному языковому, а потом, с освоением размера, на него начинают накладываться специфически стиховые ограничительные тенденции. Не то же ли самое, только на высшем уровне – не размера, а системы – представляет собой смена силлабики силлабо-тоникой?

Таблица 10

4-стопный ямб (в %)

5-стопный хорей (в %)

3-ударный дольник

в) Откуда идет эта ограничительная тенденция, вызвавшая переход от силлабики к силлабо-тонике, – от языка или от общей культурной традиции? Думается, что при современном состоянии исследования, когда зависимость стихосложения от языка остается нерешенной проблемой (несмотря на ценнейшие работы В. М. Жирмунского, Б. Томашевского, Р. Якобсона, И. Левого и др.), а история культурных традиций хоть сколько-то ясна, все ссылки на «характер языка» будут объяснением неизвестного через неизвестное. Вспомним, что в классической работе по этому вопросу (Р. Якобсон «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским»[115]) изощреннейшая аргументация «от языка» на последней (буквально) странице уступает место единственному аргументу «от культуры», и он разом все объясняет. Все традиционные утверждения о том, что силлабика таким-то языкам свойственна, а таким-то не свойственна, недоказуемы. Особенно это видно на французском языке: говорят, что силлабика ему свойственна, а тоника – нет, потому что в нем ударение может быть только конечным; и забывают, что специально для стиха французами сохранен архаический язык, в котором ударение может быть не только конечным, но и предконечным, с e немым. (Другое дело, когда говорят, что тоника несвойственна французскому языку потому, что ударение в нем нефонологично, несмыслоразличительно; для французского стиха этот аргумент справедлив, но, например, для итальянского и испанского и он непригоден.) Что силлабо-тонический стих во французском языке (невзирая на патетический протест Томашевского[116]) возможен и легок – даже для поэта, которому этот язык не родной, – блистательно показывают цветаевские переводы Пушкина на французский язык (см. об этом в статье «Вероятностная модель…»[117]). Что в польском стихосложении силлабо-тонический стих существует (хотя и на второстепенном положении) рядом с силлабическим, общеизвестно. Что в украинском языке, по всем фонологическим данным близком к нашему, черты силлабизма сильнее, чем в русском, – сравним не только коломыйки с частушками, сравним 4-стопные ямбы, где в украинском сдвиги ударений гораздо вольней, – тоже общеизвестно. Спрашивается, почему в русском стихе силлабика не могла бы существовать при силлабо-тонике, как в польском – силлабо-тоника при силлабике? Ответ: только из‐за смены культурных ориентаций при Петре I. Россия в XVII веке воспринимала западную культуру из третьих рук, через Польшу, и русский силлабический стих развился как подражание польскому. При Петре Россия стала воспринимать культуру из вторых рук, через Германию, и русский силлабо-тонический стих развился как подражание немецкому. Органическая преемственность форм русского стихосложения была порвана, и разрыв этот мы видим в том резком скачке, каким оказывается в наших таблицах переход к стиху Тредиаковского[118].

Источники тонической реформы Тредиаковского («Новый и краткий способ», 1735) многообразны и еще недостаточно изучены. Основной принцип измерения стиха стопами, а не слогами восходит к античной метрике. Отождествление античных стоп (состоящих из долгих и кратких слогов) с тоническими стопами (состоящими из ударных и безударных слогов) восходит к голландской и германской метрике. Выбор в качестве основной стопы хорея восходит (по собственному свидетельству Тредиаковского) к русской народной метрике. Единственное, что не может считаться источником реформы Тредиаковского, – это ритм самого реформируемого им 13-сложника; здесь лишь наличие женской клаузулы, по замечанию Тредиаковского (в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском»), могло подсказать установку на хореический ритм.

Тоническая реформа Тредиаковского тотчас вызвала критику «справа» (Кантемир) и критику «слева» (Ломоносов); при этом оба критика, скрыто или открыто, принимали главное в реформе: установку на тонический ритм – и только возражали против слишком строгого (Кантемир) или недостаточно строгого (Ломоносов) ее проведения. Кантемир опирался на французскую и итальянскую, Ломоносов – на немецкую стиховую культуру. В столкновении трех взглядов победа осталась за Ломоносовым – может быть потому, что у него и у его последователя Сумарокова был талант, какого не было у Тредиаковского с Витынским и Собакиным («Ломоносов… подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера», – писал Радищев), и была близость к придворному культурному центру, какой не было у жившего в Лондоне Кантемира; а может быть, потому, что немецкая культура (хотя бы в лице академических одописцев), унаследованная от эпохи Петра I, имела в Петербурге 1740‐х годов больше опоры, чем французская и тем более итальянская, воспринимавшиеся еще из вторых рук; но, во всяком случае, не потому, что строгий стих Ломоносова больше «соответствовал духу» русского языка, чем гибкий стих Кантемира. Ломоносов – основатель традиций часто заслоняет для нас Ломоносова – ниспровергателя традиций; и взгляд на историю русского силлабического стиха полезен тем, что помогает представить себе эту сторону деятельности Ломоносова-поэта, которого с таким же правом можно назвать Маяковским стиха XVIII века, с каким Маяковского – Ломоносовым стиха XX века.

P. S. Когда эта статья перед публикацией обсуждалась в стиховедческих кружках Москвы и Ленинграда, то больше всего споров вызвала заключительная часть работы: было решено, что указанные в ней два признака «свойственности» данного стиха данному языку являются необходимыми, но недостаточными и насущная задача стиховедения – в том, чтобы установить остальные признаки, «достаточные». Однако большие сравнительные обследования по судьбе систем стихосложения в других европейских языках (кратко изложенные в книге «Очерк истории европейского стиха», М., 1989) показали все то же: язык указывает (до определенной степени), чего не может быть в национальном стихосложении (например, в русском – стихосложения долготного или высотного), а культура определяет, чему развиваться из того, что в нем может быть (например, силлабике или тонике). При этом культурный выбор периодически колеблется между идеалом естественности стиха (чем больше свободы, тем лучше) и идеалом искусственности (чем больше строгости, тем лучше): так, путь русского стиха от досиллабической тоники через силлабику к силлабо-тонике – это путь к строгости, а от силлабо-тоники к тонике XX века и верлибру – это путь от строгости. А на этих путях отбираются в качестве ориентиров наиболее престижные образцы смежных стиховых культур: сперва польская, потом немецкая и стоящая за ней античная, а потом, на пути к новой тонике, – европейский авангард.

К географии частушечного ритма[119]

«Интереснейшей проблемы „метрической географии“ нам придется только слегка коснуться», – пишет Н. С. Трубецкой в конце вводного параграфа своей классической работы «О метрике частушки»[120]. И касается ее в конце следующего параграфа: «Приведенные нами правила отнюдь не представляют из себя неумолимых законов, не допускающих исключений, а являются скорее определенными тенденциями… Из сказанного вытекает, что степень строгости соблюдения тех или иных правил может быть выражена в цифрах и процентах и что для каждого „частушечного поэта“ эти цифры будут иные… Оказывается возможным устанавливать типичные средние цифры для каждой отдельной местности. Отсюда – указание на метод, которым должна изучаться метрика частушек: метод этот, в общем, должен быть статистико-географическим. В идеале должны быть составлены „метрические географические карты“ той великорусской территории, на которой поются частушки»[121].

В этом направлении мы и попытаемся продолжить работу Н. С. Трубецкого.

У статьи Трубецкого о частушках несчастливая судьба. Хотя она давно отмечена советской библиографией[122], но первая ее заграничная публикация была в малодоступном эмигрантском сборнике «Версты» (Париж. 1927. № I), а вторая – в малотиражном университетском пособии, и советские исследователи частушек, равно как и зарубежные, фактически ею не пользовались[123]. Как бы заместителем Трубецкого в нашей науке оказался А. П. Квятковский, независимо разработавший теорию частушечного стиха, близкую к концепции Трубецкого, но с сильным перекосом из области стихосложения в область стихопроизнесения[124]. Лишь недавно статья Трубецкого о частушке была перепечатана в советском издании его «Избранных трудов по филологии»[125], но почему-то даже без комментария. Цель нашей заметки – привлечь дополнительное внимание к этой малой работе большого филолога.

Напомним основные положения концепции Трубецкого. Частушка как целое делится на два полустрофия, полустрофие – на две строки, строка – на два полустишия, полустишие – на два такта, такт – на две моры. Один слог может или заполнять одну мору, или растягиваться на двухморный такт; соответственно, длина строки колеблется от 8 слогов («Я надену бело платье») до 4 слогов («Пля-а-ши-и, Ма-атве-ей!»). Как правило, строфы, полустрофы, строки и полустишия сокращаются от начала к концу: вторая их половина не может иметь больше слогов, чем первая. Словесные ударения обычно приходятся на первую и/или на третью мору такта (восходящий такт: «Я цвето́чек…», нисходящий такт: «…вы́ращу). Как правило, восходящие такты (и кончающиеся ими строки, полустрофия, строфы) преобладают над нисходящими; но если первая половина ритмической единицы – нисходящая, то вторая должна быть тоже нисходящая (законная форма – «Ро́за осы/пу́чая», незаконная – «Де́вушки, в се/ле пожа́р»). Оба эти правила соблюдаются тем строже, чем мельче ритмическая единица: на уровне тактов они почти не знают исключений, на уровне строф расплываются из законов в тенденции.

Этим положениям Трубецкого можно предъявить тот же упрек, какой предъявлялся Квятковскому: они не учитывают реального звучания частушечных напевов. Действительно, среди нотных образцов без труда можно найти такие, где слоги, которым, по Трубецкому, полагалось бы быть равнодлительными, оказываются неравнодлительны (например, напев № 23а по сборнику З. Власовой и А. Горелова). По-видимому, отвечать следует так: Трубецкой описывает не систему исполнения, а систему построения частушечного стиха – она продиктована музыкой, но не тождественна ей. Это значит, что всякий словесный текст, построенный по правилам, сформулированным Трубецким, будет пригоден для частушечного пения, на какой бы голос его ни петь или даже если он вовсе никогда не пелся. Метрика частушек может быть описана и без обращения к музыкальным понятиям – а именно, как двухиктный тактовик[126], – и тогда его будет легче сопоставлять с метрами силлабо-тоники; но для изолированного описания метрики частушек система Трубецкого лучше, потому что проще.

Разнообразят эту строгую метрическую систему три приема. Во-первых, смещение стихоразделов – словесная граница их не совпадает с ритмической границей, а проходит на слог раньше или на слог позже: регрессивный случай – «Хорошо ры/бу ловить, Ко/тора рыба / ловится»; прогрессивный случай – «Что ты, бела/я березо/нька, Стоишь / и все шумишь?..» Во-вторых, смещение приступов – в начале полустрофы пропускается ритмически необходимый слог или появляется лишний: усечение – «(—) Во горо/де в трактире / Мы с милашкой / чаек пили…»; наращение – «Сегодня праздник / воскресенье, / Нам оладей / напекут…». В-третьих, сдвиг ударений: вместо нечетной моры ударение приходится на четную – «…Мы с милашкой / чаек пили».

Об употребительности этих приемов Трубецкой пишет так: «Из перечисленных видов сдвига стиховых границ чаще всего встречаются оба вида смещения стихоразделов, несколько реже встречается регрессивное смещение приступа (т. е. наращение) и, наконец: чрезвычайно редко – прогрессивное смещение приступа (т. е. усечение)»[127]. «Сдвиги стиховых границ особенно популярны в северно-великорусской частушечной поэзии: здесь частушек с такими сдвигами больше, чем частушек без сдвигов, а для некоторых типов частушек эти сдвиги составляют даже почти правило. Наоборот, в южно-великорусских частушках сдвиги стиховых границ встречаются очень редко»[128]. «В противоположность сдвигам стиховых границ… сдвиги ударений особенно сильно распространены именно в южно-великорусской частушечной поэзии, а в северно-великорусской хотя и встречаются, но далеко не так часто»[129].

Вот эти утверждения Трубецкого мы и попробуем проверить и уточнить подсчетами на более обширном материале.