Полная версия

Три копейки серебром

8

Осень 1915 года. Петроград.

Война шла уже год с переменным успехом. Полной инициативы не было ни у кого. Разработка секретного оружия подошла к концу, но на применение его не мог решиться ни Николай II, ни Тесла. В один из дней, когда Сербия оказалась, оккупирована Центральными державами, Никола не выдержал. Он самолично заявился в кабинет к Николаю Николаевичу Романову, что был назначен куратором проекта. После небольшого разговора Великий князь пообещал поговорить с императором.

Он сдержал своё слово и уже через две недели, поезд, груженный оборудованием, отправился на Западный фронт.

9

Март 1916 года. Западный фронт.

Тесла подошел к пульту управления и потянул рычаг на себя. Прислушался. Надевать наушники он не стал. Здесь в доме звук, издаваемый установкой, не был таким сильным.

Сначала была тишина. Все находившиеся в здании молчали и даже пытались не шевелиться. Затем раздался гул. Он нарастал. Николай Николаевич подошел к одному из окон и посмотрел. Оба медных шара начали накаляться. Тысячи вольт прошивали их насквозь. Затем по направляющей (её не было видно с дальнего расстояния) побежал голубоватый цвет. На конце он образовался в луч. Точно такой же был сейчас на другой вышке. Оба они устремились к золотой тарелке. Затем, когда они столкнулись, раздался гром и Тесла невольно закрыл уши. Никола прекрасно понимал, как плохо сейчас будет тем, кто стоит на улице без специальных наушников.

Гром и через мгновение электромагнитные волны устремились в сторону австрийских позиций.

***

Никто и представить не мог, что произойдет через какое-то мгновение. О том, что русские что-то готовят, было уже известно давно. Летчики пытались выяснить что именно, но из этого ничего не получалось. Русские берегли свой секрет, как зеницу ока. Делали всё, чтобы тайна осталась тайной.

О том, что что-то должно было произойти, стало ясно уже утром. Русские позиции вдруг ожили. Полковник, что командовал в тот момент австрийской армии, при первых лучах солнца ахнул. На горизонте высились три вышки. Откуда они взялись там, когда до этого на том месте ничего не было, стало ясно сразу. Это был именно тот секретный объект, что так сильно стерегли.

О том, что эти конструкции могли нести смерть, даже мысли не было. Полковник даже улыбнулся.

Потом вдруг раздался непонятный гул. Две вышки, что стояли по краям окутались голубым свечением, которое устремилось к шарам. Полковник инстинктивно закрыл уши руками. Затем две вспышки и два луча от крайних устремились к средней башне. После этого раздался гром, такой, что страх побежал по всему телу и через мгновение огромные круги, растущие на глазах, устремились на их позиции.

Эти волны перевернули немецкий танк, что находился в их расположении. Его солдаты гибли один за другим, да и сам он вдруг понял, что смерть уже завет его свой гулким голосом…

***

Второй раз такое событие Трубачёв пережить не хотел. Он сначала смотрел на происходящее, а затем опустился и зарыдал. Впервые русский офицер плакал. Подполковник понимал, что мир менялся и менялся в не лучшую сторону. И если сейчас это оружие было у них, то неизвестно через какое время точно такое же появится у противника. То, что это произойдет, Георгий Иванович не сомневался.

Череповец. 9 января 2014 года.

Трубецкой

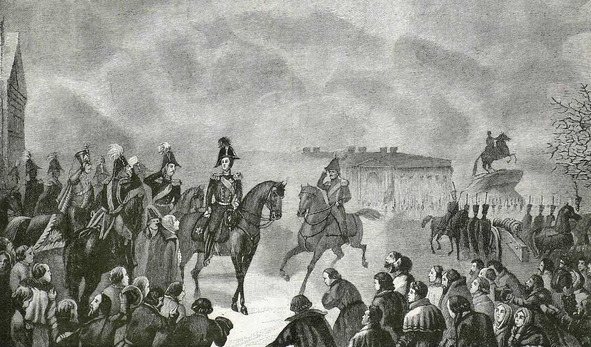

«Я, Григорий Трубецкой, до сих пор не могу понять своего прадеда, почему тогда в 1825 году, он так поступил.

Александр I умер где-то под Таганрогом. Весь дошла до Санкт-Петербурга, и столичное общество оказалось перед выбором. В тот момент предстояло решить, кто станет Императором Все Российским – царевич Константин или его брат Николай. Первый впрочем, и сам не желал, по крайней мере, такие слухи ходили в те дни, становиться монархом. Поэтому знать, за исключением двух дворянских обществ (Северного, находившегося в Санкт-Петербурге и Южного, что было в Киеве), хотела видеть на престоле Николая Павловича, человека упрямого и самолюбивого. Впрочем, кроме этих двух сил была и третья, о которой до последнего момента никто и не догадывался, а сложись всё по-другому, так и не узнали.

Прадеда моего, Сергея Петровича Трубецкого, офицеры Северного общества, волевым решением назначили Диктатором. Именно ему поручили преградить путь, преданных Николаю Павловичу войск, в Сенат для принятия присяги. Около трех тысяч солдат выстроились в каре на Сенатской площади. Для пущей надежности по периметру расставили сорок проверенных офицеров. Вот только все складывалось не так, как хотелось. В морозном воздухе уже пахло пороховым дымом. Казалось, что все катилось к финальному концу, когда к моему прадеду прискакал молодой драгун от «противника» с посланием от князя Милославского. Отозвав в сторону, чтобы спокойно переговорить, руководство повстанцев.

Рылеев, Оболенский, Бестужев и Сергей Трубецкой для начала, решили узнать, что все-таки от них хочет его сиятельство.

Предложение было простым – объединить войска. «Для чего»? – поинтересовался дед, понимая, что вряд ли оно связано с возведением на престол Константина. Ответ был вразумительный, но при этом неожиданный. Князь предлагал возвести его на трон, так как человек он был уважаемый по обе стороны «баррикад». Милославский обещал, при воцарении отменить крепостное право, и принять «Конституцию». Вот только это будет не свод законов Муравьева-Апостола, а его. Драгун вытащил из-за пазухи и в тот же момент протянул моему прадеду. Руководство мятежных войск лично убедились, что расхождения в них были не существенные. В три голоса против одного (Рылеев был не согласен и предлагал стоять до последнего) они приняли план князя. Получив утвердительный ответ, парламентер уехал. Сигналом объединения армий был выезд перед войсками двух лидеров.

Вскоре барабанный бой в стане императорских солдат смолк. Ружья вернулись в первоначальное положение. Из строя выехал всадник. Мой прадед вскочил на коня и проделал то же самое. Проскакал перед строем солдат, в гарцующем всаднике признал князя Милославского. Кавалеристы подъехали друг к другу, и соскочили с коней. Обнялись. И тогда над армиями раздалось многократное «Ура». Оно пронеслось над площадью и с прохладой устремилось во все стороны города. Строй зашевелился, и солдаты обоих сторон кинулись на встречу…

И если мне кто-то скажет, что такого не может быть, я лишь усмехнусь. Это произошло, иначе жил я сейчас в Сибири. Ведь вы, как и царевичи, наверно полагаете, что Милославский вел солдат присягать Николаю? Понимаете, к чему я клоню? Трубецкой, Оболенский и Бестужев поступили по-другому – они выбрали третий путь.

Я не понимаю прадеда. Неужели он боялся погибнуть, в назревавшей бойне. Я не сомневаюсь в том, что войска князя Милославского, просто раздавили бы их. Или ему все равно было, кто будет управлять Россией. Неужели он поверил в слова князя?

Объединенные войска организованно, как во времена матушки Екатерины II, двинулись к Зимнему дворцу, где в просторных кабинетах находилось теперь уже старое правительство и братья цесаревичи (Константин приехал на коронацию), а Николай с минуты на минуту собирался выехать к Сенату. Без особого сопротивления их попросту взяли под стражу. Силой оружия, и угрозой смерти – заставили подписать отречение. Престол под предлогом родственных связей перешел к роду Милославских. На следующий день был составлен манифест, а затем в течение суток с ним были ознакомлены войска и жители города. Горожанам его зачитали на площадях.

Рылеев уехал на Украину вечером 14 декабря. Об этом Сергей Трубецкой узнал лишь через два дня. Приблизительно через неделю пришла плохая весть. Юг взбунтовался. Освобожденные шестью ротами из-под стражи Пестель и Муравьев (их арестовали летом 1825) узнали от Рылеева о событиях происшедших в северной столице. Новый император, кто бы будь то Константин или Милославский, их не устраивал. Руководители «Южного общества» объявили о выходе Южных провинций Российской империи и Украины из-под власти Санкт-Петербурга.

22 декабря, для выполнения своих планов, и создания конституционной республики войска «южных» выступили в сторону Российской столицы. В противовес им Император Российский повелел начинать поход на юг, для подавления мятежа и возвращения земель русских. Десяти тысячную армию предложили возглавить моему прадеду. Видимо тот заслужил доверие нового монарха.

Во всем мире люди обычно не воюют зимой, исключение разве только война 1812 года, когда русская армия гнала Наполеона прочь из России. Правда тогда это была вынужденная мера, да и обстоятельства заставляли это делать тогда немедленно и незамедлительно. Сейчас же мой прадед без всякого желания выступил в поход. И вновь я не могу понять, почему он это сделал. Возможно, он хотел поправить ситуацию декабрьского восстания в столице. Мыслимо ли предположить, что Сергей Трубецкой разочаровался в новом правителе. Вероятно, он пересмотрел свои взгляды на положение дел, а может, не хотел кровопролития, ведь среди мятежников шедших на град Петров, были его друзья.

В самый сочельник две армии сошлись в районе деревень Малые Петушки и Верезино. Не смотря на мороз, разбили лагеря и встали боевыми построениями друг напротив друга. И так они простояли почти сутки, не произведя ни одного выстрела. Надеясь, что кто-то совершит первый шаг к объединению. Но, как и прадед, Пестель с Муравьевым боялись сделать первыми ход. А на второй день случилось непоправимое. В промерзшем воздухе у «южан» застучали барабаны, затем нежно запел гобой, а затем эту мелодию подхватили флейты. Серые шинели заколыхались. То же самое произошло и у «северных». Затем колонны начали двигаться в направлении друг друга. Зазвучали выстрелы. С воплями, нарушая всю субординацию, поскакали кубанские и донские казачьи полки. На перевес им выступил драгунский полк Оболенского и гусарский полк Бестужева. С обеих сторон загрохотала полковая артиллерия. Белоснежная поляна медленно стала окрашиваться в красные и черные цвета. Атаки, словно волны, сменяли друг друга. Солдаты то наступали, то медленно отходили на прежние позиции. Где-то в середине дня войско, ведомое Муравьевым-Апостолом, прорвал оборонную линию западного полка Северных, прорываясь к ставке моего прадеда.

Пуля-дура, верно, заметил когда-то Суворов, настигла Сергея Трубецкого, когда тот решил лично возглавить отражение атаки. Он рухнул с коня, как куль. Стукнулся головой о землю.

Очнулся в палатке, где над ним склонился Пущин. Единственное что он попросил, умирая – принять командование. А уж затем… Ведомые тем солдаты переломили ход сражения. Мятежники попытались уйти в Оттоманскую империю. Впрочем, наступающая армия настигла их под Киевом, где уже в плен попали Муравьев, Муравьев-Апостол, Рылеев и Пестель. Их тела потом висели три дня на площади Санкт-Петербурга. Вполне возможно, моему прадеду повезло, что он этого не видел. Как настоящий дворянин Сергей Трубецкой вряд ли допустил это. Ему не суждено было видеть, как провалилась отмена крепостного права, приведшая к развалу деревенского быта. Оказалось, крестьяне не готовы были к этому. Возможно, стоило подождать с ее введением, ну лет тридцать – сорок. Народ просто не осилил той свободы, что на него свалилась. Поместные дворяне лишились своих вотчин. Не знал, он и того, что, уезжая в поход, его жена была уже беременна. Моим деду с отцу повезло… правда, теперь для меня не имело это значения.

Я так и не понял, почему Сергей Трубецкой тогда так поступил. Зато знаю, как суждено сейчас поступить мне.

Вот уже около пяти лет, я состою в обществе «Земля и воля», где собрались те, кто готов вновь изменить мир. Правда, на этот раз все должно вернуться на круги своя.

Я, князь Иевлев, граф Овечкин-Подольский, Феофан Глинский и еще около ста тысяч людей. Представителей всех сословий от крестьян до рабочих. Балтийский флот, гвардия и полки регулярной армии. Все мы готовы вернуть власть тому, у кого когда-то отнял ее мой прадед. Мы готовы привести к власти Романовых. И это должен быть Николай.

Николай Романов – внук Николая Павловича.

Сегодня мы выступаем… Не поминайте лихом, если что не так.

20 сентября 1917 года. Санкт-Петербург».

Положив записку, в почтовый конверт, Григорий Трубецкой отошел от стола. Пристегнул к ремню кобуру с наганом, накинул на плечи шинель и вышел из особняка. Последний раз взглянул на дом. Помахал рукой супруге и зашагал вслед за полком. В районе Смольного института собирались мятежники. Оттуда пятитысячная армия, состоящая из матросов, солдат и рабочих, утром 21 сентября 1917 года должны были двинуться в направлении Зимнего дворца.

Адвокаат

Экспресс «Санкт-Петербург – Вологда» сбавил скорость и сделал остановку у небольшой станции, уездного городка под чудным названием «Череповец"*.1

Мне человеку, знакомому с историей Российской империи в общих чертах, название городка ни о чем не говорило. Так что перед тем, как отправиться в деловую поездку сюда (по просьбе одного из уважаемых жителей города) я порылся в Интернете. Оказалось, что городок был основан в 1777 году, на месте двух сел, находившихся под патронажем Воскресенского монастыря. До сегодняшнего дня, а на календаре было лето 2006 года, в мировую историю вошли только четверо его жителей. Это Василий Васильевич Верещагин – художник баталист, автор многих всемирно известных картин. Генерал Кутепов, отметившийся своей отвагой в Мировую войну, и погибший в самом ее конце. Если мне память не изменяла – в двадцать втором году. Да поэт Игорь Северянин, что учился здесь. Скандалист и пьяница. Четвертым, был человек пригласившим меня сюда. Предводитель местного дворянства. Потомок знатного рода. Важная, как говорят русские, – «шишка». Владелец заводов, кораблей-пароходов. Пятым, если мне понравятся условия, возможно, стану я. Первый иностранец, о котором будет говорить вся Россия. Причем стану пятым – благодаря четвертому.

Да вот собственно и все, чем известен этот город. Нет здесь ни металлургического производство, ни гидроэлектростанции, которые по указанию правительства России стали возводить по всей стране в начале тридцатых годов, ни атомной станции, что стали популярны в середине прошлого двадцатого века. Единственный завод – судостроительный, который еще играет для города, какую-то роль, и построен он был в конце XIX века. Сам же городок раскинулся на пересечении Ягорбы и Шексны, рек небольших, почти не судоходных, но зато богатых рыбой. Интересно, а что бы было здесь, если бы история пошла по иному руслу? Металлургический комбинат, наподобие того, что существует за Уральскими горами? Химическое предприятие? Но ничего такого не произошло. История пошла так, как ей было и положено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Череповец промышленный город, расположенный на пересечении рек Шексны и Ягорбы. Рядом с Рыбинским водохранилищем. Известен город благодаря сталелитейной компании «Северсталь».