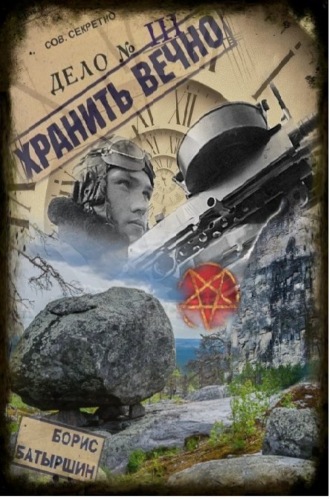

Хранить вечно. Дело № 3

Полная версия

Хранить вечно. Дело № 3

Жанр: фэнтезиисторическая фантастикапопаданцыспецслужбыальтернативная историяперемещение во времениэкстрасенсорные способностижизнь в СССРпредвоенный периодприключенческая фантастика

Язык: Русский

Год издания: 2022

Добавлена:

Серия «Хранить вечно»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу