Полная версия

Москва – Амдерма – Тикси – Анадырь

Яранга. Это что-то невероятное! На сотни километров вокруг ни души, только снег да ветер, а мы в тепле, у костра, пьём горячий, необыкновенно вкусный душистый, заготовленный из летних целебных трав чай на снежной воде и чувствуем себя прекрасно среди радушных, гостеприимных хозяев. Можно только поражаться этому гениальному изобретению древних «архитекторов». Здесь всё просто и продумано до мелочей. Деревянные шесты, дары моря, крепко связанные ремнями из шкур морских животных, образуют круг. Каркас накрыт надёжно сшиты-ми оленьими шкурами. Жилище не боится ни ураганов, ни морозов, ни дождей, при этом опытные пастухи могут собрать свой дом буквально за полтора часа. Это важно, особенно зимой.

Чай в яранге

В холодной части, чоттагине, горит костёр, дым от которого уходит в специально оставленное отверстие вверху, а во второй половине – полог, большой мешок из тёплых, мягких шкур, место отдыха. Мы, конечно, уста-ли, переволновались, и так туда захотелось! Вспомнила сказку Ершова «Конёк-Горбунок»: «А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, забирается на печь». Так и я залезла в полог в кухлянке, не сняв даже меховой шапки с головы. Знала, что вреда не нанесу. Работницы яранги, чаще всего это жёны пастухов, очень тщательно следят за чистотой полога. Шкуры проветривают, просушивают, промораживают. Зато какое это здоровье – сухое естественное тепло оленьего меха! Уехав в тундру не совсем здоровой, я вернулась оттуда как новенькая.

А в чоттагине ещё долго горел костёр, готовили вкусную еду, пили чай, пели чукотские песни, радовались приезду гостей.

Утром, как ни в чём не бывало, светило зимнее солнце. На холодном полу стояли тазики с мясом, ходили собаки, стараясь вроде случайно, хотя бы хвостиком, задеть перед носом лежащую еду. Ни одна из них, как бы голодна она ни была, никогда не стянет ни крохотного кусочка, похоже, потому, что из поколения в поколение каким-то неведомым образом передают они друг другу информацию о том, как неотвратимо грустно может закончиться попытка воровства. Это тоже к вопросу о выживании.

Мы вышли в тундру. Рядом паслось небольшое стадо ездовых оленей. Аркаша взял чаат – длинную верёвку с петлёй на конце. Её нужно набросить на рога оленя и притянуть его к себе.

Ой, как бы посмеялись оленеводы, узнав, что чаат – это верёвка. Не верёвка, а произведение искусства.

Оленевод с чаатом

Его плетут из различных материалов, но самый дорогой и престижный из искусно выделанных эластичных шкур нерпы и лахтака́, так здесь называют тюленя. Назвать чаат «верёвкой», конечно, круто. На самом деле это главное орудие оленеводов. Попробуйте-ка бросить его так, чтобы отловить в стаде нужного оленя. Они же не стоят на месте. Это почище, чем баскетболисту забросить мяч издалека в корзину. Чаат ещё и очень убедительный язык общения с «сильными» тундрового мира. Если рас-крутить его над головой, то встретившийся медведь сразу поймёт: лучше спокойно идти своей дорогой.

Аркаша старался поразить нас своей ловкостью в метании чаата, но он почему-то всё время летел мимо. И тут, к нашему изумлению, олени начали играть с зоотехником. Возглавлял стадо могучий и, наверное, очень умный вожак. По его незримой команде стадо, в зависимости от броска, не спеша и, казалось, немного насмешливо перебегало то на одну, то на другую сторону. Конец был совершенно неожиданный. Этому большому красавцу, по-видимому, надоело водить всех за нос. Он знал своё предназначение – ездовой олень. Отделившись от стада, сам покорно подошёл к Аркаше.

На нартах

Скажу вам по секрету, ездить что на оленьей, что на собачьей упряжке непривычному человеку удовольствие не из приятных. Сидеть в санях ровно, да ещё и с вытынутыми, да и с согнутыми, ногами совсем неудобно. Зато мы почувствовали на себе, каково это оленеводу или охотнику добираться до места иногда за сто и двести ки-лометров.

Сколько удивительных историй рассказывали нам о «друзьях наших меньших»! Когда в пургу олени, да и собаки, сами, без команды, приводили хозяина к жилью или останавливались в темноте на краю обрыва, как бы ни «упрашивали» их ехать дальше, а весной на льду ловко обходя полыньи и промоины.

Пришло время отправляться к месту назначения. Там стояло несколько яранг, и бригадир на мой казённый во-прос о лучшем из оленеводов вдруг неожиданно замялся, засмущался, называя его имя.

– Понимаете, он человек достойный, но сейчас он находится под следствием.

– То есть? – не поняла я.

– Дело в том, что у нас существует обычай, идущий из глубины веков. Иногда старые родители просят старших сыновей «отправить их „к верхним людям“», когда долго и безнадежно болеют, чтобы не быть обузой в семье. Есть специальный обряд, в котором принимает участие вся семья.

– А как же современная медицина, ведь по каждому вызову в тундру вылетают санрейсы?

– Ну, на это нужно время, погода, к тому же убедить старика отказаться от того, что было законом его предков, сразу не получается.

Я была потрясена, как бесцеремонно местные органы власти применяют общее законодательство там, где нужно тысячу раз подумать. Счастливы те, кто не сталкивался с проблемой безнадёжно больных людей тогда, да и с бюрократией сегодня. А законы тундры выковывались годами и не на пустом месте. Наверняка кое-какие обычаи прошлого сейчас уже потихоньку исчезают. Но далеко не все. Местные жители веками, и не понаслышке, знают о силе природы, её переменчивых нравах. Нет ничего странного в том, что они почитают и обожествляют её до сих пор.

Самое долгожданное время в тундре – это весна, когда оленихи, или, как их называют, важенки, приносят потомство. Обычно выбирают для отёла защищённые от ветра места, где совершается чудо. Маленький, а на самом деле совсем не маленький, оленёнок, только что родившись, тут же встаёт на свои тоненькие ножки. Если нет, то мама обязательно позаботится об этом. На ещё не везде растаявшем снегу холодновато. На пастбище какая-то особенная, таинственная тишина. Очень хотелось погладить малыша, но мне тут же объяснили, что этого делать нельзя. Он погибнет, если важенка не узнает своего телёнка по запаху. Появление первых телят – это большое и радостное событие. Повсюду в о́круге в эти дни проходит любимый всеми праздник молодого оленя, «Кильвей», как символ продолжения жизни.

Ветврач

Недалеко от Анадыря, это в масштабах Чукотки, конечно, расположен посёлок Канчаланский и одноимённый совхоз. Это было очень крепкое оленеводческое хозяйство. Как-то нашу группу пригласил к себе в гости главный ветврач, Борис Александрович Космин. Накормил он нас на славу! Ну и поговорили, разумеется, о тундре и её обитателях.

Борис Александрович Космин

Когда аборигены заселили Чукотку? Можно сказать, очень давно. Точнее на этот вопрос ответил известный археолог, профессор, академик Николай Николаевич Диков. Огромную часть своей жизни он посвятил изучению следов древнейшего пребывания человека на этой земле. Одна из его научно-популярных книг так и названа: «Древние костры Камчатки и Чукотки. Пятнадцать тысяч лет истории».

Природа преподнесла тем, первым, царский подарок. Но сначала загадка: и дом, и еда, и одежда, и транспорт. Конечно, догадаться не трудно. Это олень. Можно сказать, что на Крайнем Севере не существует другого такого уникального неприхотливого животного. Кормит он себя сам, отыскивая пастбища с белым мхом ягелем, другой растительной пищей. Ну прямо Конёк-Горбунок: «Он в мороз тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит». Без оленей не было бы ни еды, ни жилища, ни одежды. Их тёплыми зимними шкурами накрывают ярангу, из них женщины шьют верхнюю одежду: кухлянки, керкеры (женские комбинезоны), торбаса (обувь), в меха одевают детей.

Как говорил Борис Александрович, хороший пастух знает своих оленей «в лицо». Правда это или шутка, не могу сказать, но то, что отношения у хозяев тундры и их питомцев совершенно особые, в этом убедилась сама. Даже когда приходится пополнять запасы еды, это про-исходит удивительным образом. Ничего не подозревающий олень подходит на зов к своему хозяину, одно точное, сильное движение его руки – и работница яранги уже спешит разделывать тушу. Ни я, ни олень, кажется, так ничего и не успели понять. Вы, наверное, полчаса воз-итесь на кухне с куском мяса, а женщина в тундре за это время полностью разделает оленя. У неё уже всё аккуратно сложено, завязано в натуральные мешочки из того же животного, всё идёт в дело, не пропадает ни кровинки.

Есть у оленя два злющих врага. Зимой это гололёд. После оттепели, которая иногда бывает и на Чукотке, снег покрывается толстой коркой льда, пробить которую, чтобы добраться до спасительного корма, не могут даже мощные копыта самцов. А летом хитрый и опасный враг – овод. Злющее кровососущее – это вам не кукушка, которая подбросит своё «произведение» в чужое гнез-до, ну и что? Где пять, там и шесть. Наша же «кукушка» забирается в подшёрсток оленя и откладывает там свои яйца, те же проникают внутрь, под кожу, причиняя животному нестерпимый зуд. А когда «чада» подрастают, они выбираются на волю, оставляя незаживающие раны. Бывает, если олень не прошёл противооводную обработку, вся шкура его покрыта дырками.

Но вернёмся в дом Бориса Александровича. Неожиданно он предложил нам пройти на кухню и сварить кусок оленины. «Какая ещё оленина! И так сыты по горло!» – запротестовали мы. Не подействовало. Из форточки (естественный холодильник) он вынул мясо, помыл и бросил в воду. «Скажите, а если бы нас не было, вы бы стали мыть этот кусок?» – «Не стал бы». И рассказал такую историю: «Когда, после института, ещё со-всем молодой, я приехал на Чукотку, то твёрдо решил на-учить тундровиков основам санитарии. Однажды летом выдался особенно жаркий день. И я уговорил оленеводов постирать одежду, что мы дружно и сделали. И вдруг пошёл дождь. Он лил целую неделю. С тех пор я многое понял. Учу, конечно, но больше учусь сам. Как, помните, «не зная броду…”. Законы Севера суровы и ошибок не прощают».

Через двадцать минут сварилось мясо. Никогда не думала, что оленина может быть с таким тонким вкусом, нежной и просто тающей в рту. Ну что скажешь, ветврач. Борис Александрович знал, чем нас удивить. В то время оленье стадо в округе насчитывало около 560 тысяч голов, а газеты пестрели заголовками: «За миллион оленей на Чукотке!» Специалисты возражали: «Да нет в крае ни такого количества пастухов, ни достаточной кормовой базы». Но лозунг, прямо скажем, привлекательный. Потом, как-то незаметно, эти «замечательные» призывы стали исчезать, правда, вместе с оленями. Настали вре-мена, когда в некоторых, даже сильных, хозяйствах их почти совсем не осталось. Есть-то что-то надо… Но об этом позже.

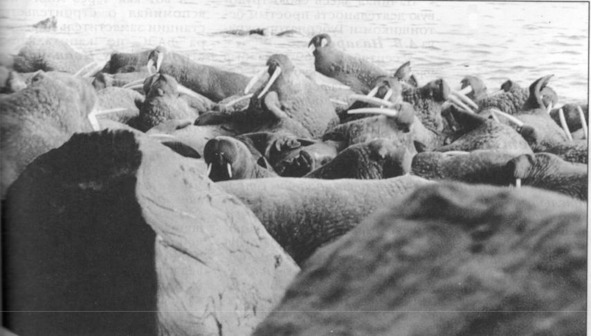

Лежбище

Очень хотелось, но никак не удавалось увидеть настоящее лежбище моржей. И вот новость. Они появились недалеко от села Лаврентия. Снимать это чудо в Чукотском районе отправилась группа журналистов газет и на-шего телевидения.

Мне нездоровилось. Температура и жуткая боль в бронхах при каждом вдохе. Ну, что поделаешь, уже прилетели.

Чтобы добраться до места, нужно было довольно долго плыть на моторных лодках. Был август, и одета я была тепло. Но с какой благодарностью вспоминаю пограничника, который притащил мне настоящий армейский овчинный тулуп. В нём на воде я только что не замёрзла. И вот первый сюрприз. Оказалось, что до места нужно было добираться ещё километра полтора, прыгая по огромным прибрежным валунам. Журналистская братия, конечно же, наперегонки бросилась к «добыче», а я стояла в растерянности. Не дотяну. Но тут меня выручил коллега из местной газеты. Он взял меня за руку, и мы вместе попрыгали вдоль берега. Мне было ясно, что он чувствовал, как ему хотелось быть вместе со всеми, и просила его оставить меня. Но, как только он отнимал свою руку, я тут же падала на камни. Выбора не было.

Наконец, мы доскакали до предполагаемого лежбища. И тут нас ждал ещё один сюрприз. Незадолго до нашего появления моржи покинули это место. Лишь один, вероятно, старый и больной, грелся на солнышке. Видимо, у него не было уже сил плыть вместе со всеми. Увидев нас, он приободрился и, как будто поняв, чего от него ждут, стал прыгать в воду, высовывая клыкастую морду, словом, всячески старался позировать, пока окончательно не ушёл под воду. Всё было снято, и мы поскакали обратно. Вечером меня напоили крепким чаем, дали каких-то пилюль, и, о чудо, утром я проснулась совершенно здоровой. Всё-таки сказался, наверное, кросс по валунам. Говорят, что даже самые грозные болезни отступают, когда им активно сопротивляются.

До вылета самолёта все собрались в большой комна-те, обмениваясь впечатлениями. И вдруг кто-то говорит: «А на базу завезли пуховые одеяла». Я вспомнила, как моя дочь мечтала понежиться под тёплым невесомым пуховиком, и спросила: «А купить можно?» – «Конечно, можно, девяносто рублей». (Зарплата за месяц по тем ценам.) Я вынула деньги и отдала их. К счастью, у меня была с собой такая сумма. Не берусь утверждать, что он знал меня, а я так его точно видела впервые.

Прошло, наверное, полгода. Я давно забыла и об одеяле, и о деньгах. Как-то раз, когда была в гостях, вошёл незнакомый человек и, обращаясь именно ко мне, сказал: «Вам просили передать из Чукотского района». Он протянул мне пакет. Это было пуховое одеяло.

Кайры

Стоял редкий на мысе Шмидта ясный июльский день. До самолёта было ещё далеко, и наша съёмочная группа спокойно гуляла по берегу Северного Ледовитого океана. По чистой воде ходили льдины, точнее, небольшие айсберги. Как ни странно, но, казалось, что кто-то облил их с одной стороны тёмно-фиолетовыми чернилами. До сих пор не могу разгадать этот оптический феномен. И тут наш оператор, Александр Шаров, говорит:

– А давайте попросим авиаторов отвезти нас на остров Колючин. Здесь недалеко. Это огромная скала в океане и замечательный кайровый базар.

Идея всем понравилась. Мы пошли уговаривать зна-комых пилотов. Пригодилась и информация о моём дне рождения, кстати, правдивая. Вертолётчики, как ни странно, довольно быстро согласились. И вот мы летим в логово к птицам. Для съёмок сняли дверь вертолёта Ми-8 и поставили поперёк проёма. Оператора обвязали веревкой, а конец её дали мне в руки. Я сидела как раз на-против и крепко держалась за сомнительную «соломинку». Внизу была картина поистине неповторимая во всех смыслах этого слова. Посреди бескрайней морской бездны возвышался очень похожий на царя морей – огромного длинного кита – остров Колючин. На деле он оказался не такой уж и большой, но весьма коварный. Это недалеко от него в ледяных торосах были раздавлены и затонули несколько судов в период героического освоения Арктики. В их числе и знаменитый «Челюскин». Ледоколу была поставлена задача пробиться от устья реки Лены до Владивостока, открыв водную арктическую магистраль. Не удалось. Корабль затонул в течение двух часов. Практически все пассажиры были спасены. А ещё ранее восемь человек по разным причинам покинули судно, найдя временный приют на острове Колючин, ко-торый отдалён от берега всего на 11—13 километров.

Но самым главным сюрпризом было для нас то, что среди восьми видов обитающих на острове морских птиц кайр здесь не оказалось вовсе. Они гнездятся совсем в других горных массивах. Но мы-то летели именно к кайрам, этим удивительным созданиям. Они немного похожи на пингвинов, с белой грудью и маленькими крыльями. Как и все северные птицы, прекрасно чувствуют себя как на суше, так и в воде. Гнездятся на отвесных скалах, не устраивают гнёзд и откладывают только одно продолговатое разноцветное яйцо. Когда детёныш подрастает и мать уже не может принести ему достаточно корма, она заставляет его прыгнуть в воду с высоты сорока – пятидесяти метров. И представьте, эти маленькие пушинки, даже попадая на песчаный или галечный пляж, не разбиваются, а быстренько добираются к матери в воду. Так начинается их самостоятельная жизнь, которая при благоприятных условиях продолжается до тридцати лет.

Оказалось ещё, что остров Колючин – «родильный дом» белых медведей. Зимой они устраивают здесь берлоги, к лету выводят потомство, которое успевает подрасти, чтобы потом уйти гулять по арктическому льду. У подножья Колючина большое лежбище моржей. Они устраиваются под защитой горных глыб, чтобы медведи, большие любители полакомиться свежатиной, не беспокоились по поводу их пребывания здесь.

Но это я узнала потом. А сейчас, когда наш вертолёт подлетел к острову, в воздух поднялись тысячи больших, важных, красивых морских птиц. Оператор был счастлив! Он снимал и снимал, вертолёт наклонялся то в одну, то в другую сторону. От страха не помню, садились ли мы на сам остров, но, судя по тому, что у меня в руке почему-то оказалось ещё тёплое огромное яйцо какой-то птицы, садились.

Как случилось, что ни одна из них не попала под винт вертолёта, я до сих пор не пойму. Они даже не отомстили нам за бессмысленную кражу потомства.

Такие вот умные, благородные северные пернатые. Как известно, у страха глаза велики. Наши пилоты, как все северные профессионалы, прекрасно знали, куда летят и что делают. Наверняка это был давно знакомый им маршрут, а риск сведён к минимуму. К тому же некоторым пилотам, а их немало на Чукотке, дано эксклюзивное право принимать решение о вылете в любую точку, в любое нелётное для других время.

Остров Ратманова

Десант журналистов газет, радио и телевидения Чукотки отправлялся на остров Ратманова, расположившийся в Беринговом проливе, который соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны. Здесь расположилась наша самая северо-восточная погранзастава. Доставить нас по воде взялась морская служба. Путешествие было долгим и утомительным. Иногда среди ночи нас просили перейти с одного военного корабля на другой. Все команды мы выполняли беспрекословно.

На одном из судов нам неожиданно предложили: «А не хотите ли „паратунку“?»

Мы знали, что Паратунка – это горячие источники на Камчатке, а вот как это выглядело на военном катере, не знали, но хотели. Тем более что жизнь показала – в любую командировку нужно брать купальный костюм. На Чукотке неожиданно много горячих радоновых источников. Матросы живо выбросили из огромной ёмкости корабельные канаты и наполнили «ванну» горячей морской водой. Ох, и хороша была «паратунка»! Но настоящий сюрприз ждал нас несколько позже. Когда, разгорячённые и довольные, мы вылезли из ванны, на нас из брандспойтов обрушился вал ледяной тихоокеанской воды. Незабываемо!

Прибываем

Наконец, сторожевик бросил якорь недалеко от места назначения. На резиновых лодках, скользящих между огромными валунами, нас доставили к подножию огром-ной скалы, острову Ратманова.

Никаких подъёмников, всё своими ногами. Не помню, как по камням мы добрались наверх, до командного пункта. Здесь располагались казарма, столовая, небольшой актовый зал, где нас познакомили, не вдаваясь, конечно, в детали, с тем, как несут службу военные. Поразило нас то, что сюда, в этот более чем суровый край, призывали ребят из южных регионов страны.

Удивительно устроила природа. Берингов пролив ши-риной около восьмидесяти километров. И в нём, ровно посередине, два острова: Большой Диомид, или Ратманова, русский, а недалеко, можно сказать, «через дорогу», другой пограничный остров, Малый Диомид, или Крузенштерна, американский. Между ними четыре километра, а в центре российско-американская государственная граница и условная линия перемены дат. На Ратманова уже сегодня, на Крузенштерна вечер предыдущего дня.

Нам предстояло подняться ещё выше по вырубленным в скале огромным плитам на дозорную площадку. В редкую хорошую погоду коллеги могут видеть друг друга без биноклей. Нам не повезло, соседний остров был закрыт туманом. Да и не удивительно.

Кто-то издевательски назвал океан Тихим. Хотя, почему кто-то? Известный португальский мореплаватель Фернан Магеллан, ещё пятьсот лет назад. Когда он впервые зашёл в эти безграничные воды, то был потрясён их мощью и размерами. Представляете! За три с лишним месяца, что он пересекал эти просторы, ни одного шторма,лишь лёгкий попутный бриз или штиль. Так ловко прикинулся этот «тихоня», что моряки не могли назвать его иначе. А ему как будто только этого было и надо, чтобы потом уже вовсю показать свой настоящий нрав. На самом деле это самый большой и опасный на земле океан. Шторма, туманы, тайфуны, цунами, землетрясения… Его жертвой стала японская атомная станция Фукусима. На атомку он обрушил два мощных землетрясения, это бы ещё полбеды, и трагическое для сооружения и людей цунами. Но этот «Тихий» ревностно оберегает своё название. Несколько раз были попытки дать ему соответствующее его характеру имя, но безуспешно. Не для того же так долго обманывал он первопроходцев, чтобы отказаться от своего коварного замысла.

Вот, посреди этого океана, как космонавты в открытом космосе, несут службу наши пограничники.

Пограничники

Попасть на Ратманова нелегко. Всё-таки граница. Поэтому гостей здесь бывает немного. Рассказали нам пограничники о том, как встречали они знаменитую американку Линн Кокс, которая задумала заплыв от острова Крузенштерна до Ратманова. Это было не первое её экстремальное плавание. Но не в Тихом же океане, где температура не более шести градусов!

Два с лишним часа пробыла она в ледяной воде без специального костюма, только датчики жизнедеятельности и сопровождающие в лодках врачи. Наши власти одиннадцать лет не разрешали совершить это отважное путешествие, и только узнав, что Линн всё-таки собирается пересечь границу, накануне Горбачёв дал добро. По признанию самой Линн, это было очень тяжёлое плавание. Сводило руки и ноги, перехватывало дыхание. Из воды её выносили на руках пограничники. Хорошо, что в это время на острове находилась врач Рита Захарова, которая знала, что делать.

Ну, Линн, осталось совсем чуть-чуть

Она выгнала всех из палатки и сняла с Линн датчики. О, какой был переполох у американских коллег, когда внезапно обнаружилось, что пациент не подаёт признаков жизни! Правда, их быстро успокоили. Рита Захарова прибегла к единственно возможному в данном случае испытанному методу помочь Линн. Она согрела её теплом своего тела. На следующий день газеты на той и другой стороне вышли с заголовками: «Линн Кокс растопила лёд. Рухнул железный занавес».

Мы не стали рассказывать пограничникам, что уже знали об этой необычной истории. Среди многочисленных журналистов, встречавших Линн Кокс на острове Ратманова, брал интервью у неисправимой экстремалки собственный корреспондент чукотского радио Михаил Зеленский.

Северный полюс. 2890 км. Москва 6480 км

Поездку организовал коллега, работавший тогда в окружном комитете партии, Пётр Фёдорович Марков. Журналисты были ему очень благодарны, особенно я, потому что он добился разрешения взять в это уникальное путешествие мою дочь, которая в это время приехала ко мне в Анадырь после окончания университета.

«Найденное сокровище»

Лоринские зверобои. Удачной охоты

Покинув остров Ратманова, домой мы возвращались уже по тундре на вездеходе. Первая остановка – село Лорино. Небо висело над головой, шёл беспрерывный мелкий надоедливый дождь. Тоску наводили мокрые деревенские домики и безлюдные улицы. Нам оставалось только запастись арктическим терпением. Но чудеса начались почти сразу. Журналисток поселили в дом, снаружи неказистый, внутри же он показался нам райским уголком. Чистый, опрятный, ковры, зеркала. Говорили, что это резиденция приезжих особых персон. А чудеса продолжались. Оказалось, что рядом горячие радоновые источники, куда, как дети, тут же бросились любители поплавать в горячей воде.