Полная версия

Основы научных исследований

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. Примеры категорий в экономических науках: цена, финансы, кредит.

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке. Совокупность понятий (терминов), которые используются в определенной науке, образует ее понятийный аппарат.

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо.

Принцип – это сходные положения какой-либо отрасли науки. Они являются начальной формой систематизации знаний (аксиомы евклидовой геометрии, постулат Бора в квантовой механике и т. д.).

Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказуемым, и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. Логическими аксиомами являются, например, закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего.

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; высказывание относительно того, каким образом что-либо является необходимым или происходит с необходимостью. Законы объективны и выражают наиболее существенные, устойчивые, причинно обусловленные связи и отношения между явлениями и процессами. Законы могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, по основным сферам реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные.

Научный закон – это знание, формулируемое людьми в понятиях, которое, однако, имеет свое основание в природе, объективном мире.

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль.

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений действительности. Например,

Идея – это:

1) новое интуитивное объяснение события или явления;

2) определяющее стержневое положение в теории.

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идеями); основная мысль.

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют подчиненное значение.

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в том, что:

1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или гипотезы;

2) факты могут подтверждать теорию или опровергать ее;

3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретических представлений;

4) эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, направляется теорией.

Формирование теоретического уровня наука приводит к качественному изменению эмпирического уровня. Если до формирования теории эмпирический материал, послуживший её предпосылкой, получался на базе обыденного опыта и естественного языка, то с выходом на теоретический уровень он «видится» сквозь призму смысла теоретических концепций, которые начинают направлять постановку экспериментов и наблюдений – основных методов эмпирического исследования.

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, эмпирические обобщения и законы (зависимости).

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях:

– объективное событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания);

– знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана (истина);

– предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и экспериментов.

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов, на основании которой можно сделать определенные выводы или выявить недочеты и ошибки.

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи действительности, эмпирические законы отражают более поверхностный уровень зависимостей.

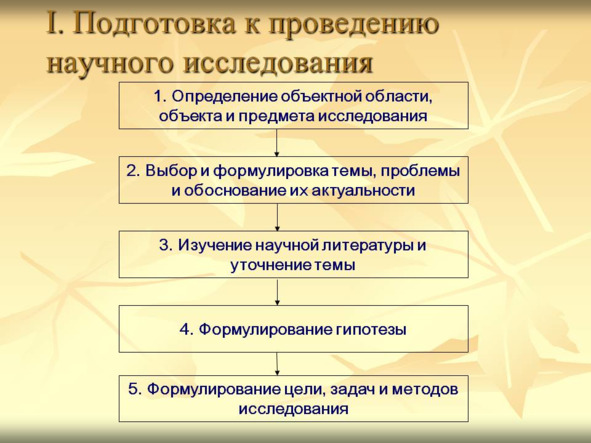

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности (процедура исследования). Схема этапов подготовки к проведению научного исследования представлена на рис 1.

Рис 1.Подготовка к проведению научного исследования

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного исследования. Так, если оно проводится на технические темы, то вначале разрабатывается основной предплановый документ – технико-экономическое обоснование, а затем осуществляются теоретические и экспериментальные исследования, составляется научно-технический отчет и результаты работы внедряются в производство.

Применительно к работам студентов можно наметить следующие последовательные этапы выполнения:

1. Подготовительный;

2. Проведение теоретических и эмпирических исследований;

3. Работа над рукописью и её оформление;

4. Внедрение результатов научного исследования.

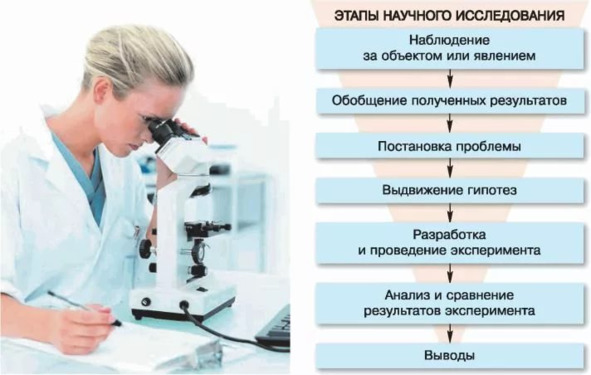

Представляется необходимым сначала дать общую характеристику каждому этапу научно-исследовательской работы, а затем более подробно рассмотреть те из них, которые имеют важное значение для выполнения научных исследований студентами. На рис 2 представлена схема этапов научного исследования.

Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и задач исследования; разработку плана или программы научного исследования; подготовку средств исследования (инструментария). Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются причины её разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недостаточны.

Составляется список нормативных актов, отечественной и зарубежной литературы, картотека опубликованной судебной практики. Разрабатывается методика исследования. Подготавливаются средства НИР в виде анкет, вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. Для проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования.

Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов; проведения теоретических и эмпирических исследований, в том числе сбора обработки, обобщения и анализа полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования и формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и предложений.

Третий этап включает: определение композиции (построения, внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подготовку черновой рукописи и её редактирование; оформление текста, в том числе списка использованной литературы и приложений.

Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в практику и авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные исследования не всегда завершаются этим этапом, но иногда научные работы студентов (например, дипломные работы) рекомендуются для внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и в учебный процесс.

Рис.2. Этапы научного исследования

3. Методологические основы научного знания

3.1. Методология научных исследований

Методология в широком смысле слова представляет собой систему принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также – учение об этой системе. Существует другое определение методологии как «учения о методе научного познания и

преобразования мира». Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования, его объекта, предмета, задач, совокупности средств, необходимых для решения задач исследования, а также формирует представление о последовательности действий исследователя в процессе решения задачи.

В современной литературе методология – это прежде всего объект, предмет, совокупность средств, необходимых для решения задач исследования; методология также формирует представление о последовательности действий исследователя в

процессе решения задачи. Методологическое знание может выступать либо в описательной форме, либо в нормативной, т.е. в форме прямых предписаний и указаний к деятельности.

В таком виде методология прямо направлена на реализацию деятельности.

Различают 4 уровня методологии:

1. Философская методология – общие принципы познания.

2. Общенаучная методология (содержательные общенаучные концепции, воздействующие на достаточно большое число научных дисциплин – системный подход, кибернетический подход и др.).

3. Конкретно-научная методология (совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной научно дисциплине).

4. Методология данного конкретного исследования – методика и техника исследования, набор процедур, обеспечивающих получение эмпирического материала, его первичную обработку.

Метод, или по другому, путь исследования представляет собой способ достижения определенной цели, совокупность приемов и операций практического или теоретического освоения действительности. В области науки метод есть путь познания, который исследователь прокладывает к своему предмету. Таким образом, метод научного исследования – это способ познания объективной действительности. К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и т. д. К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический (гипотетико-дедуктивный), формализацию, абстрагирование, общелогические методы (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и другие.

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-либо работы, при осуществлении чего-либо.

Методику можно определить как совокупность способов и приемов познания. Любое научное исследование осуществляется определенными приемами и способами, по определенным правилам.

3.2. Общенаучная и философская методология Сущность, общие принципы

Среди философских методов наиболее известными являются диалектический и метафизический. Эти методы могут быть связаны с различными философскими системами. Для Гегеля диалектика есть «использование в науке закономерности, заключенной в природе мышления, и в то же время сама эта закономерность». Диалектика – движение, которое лежит в основе всего. Для марксистского диалектического материализма диалектика есть прежде всего внутренняя закономерность экономического развития и – поскольку от последнего зависит все остальное – закономерность всего происходящего вообще. При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из следующих принципов:

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов:

а) единства и борьбы противоположностей;

б) перехода количественных изменений в качественные;

в) отрицания отрицания;

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и процессы, опираясь на философские категории: общего, особенного и единичного; содержания и формы; сущности и явления; возможности и действительности; необходимого и случайного; причины и следствия.

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности.

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления:

а) всесторонне;

б) во всеобщей связи и взаимозависимости;

в) в непрерывном изменении, развитии;

г) конкретно-исторически.

5. Проверять полученные знания на практике.

Метафизика рассматривает вещи и явления изолированно, отдельно, независимо друг от друга. Метафизическая мысль устремлена к простому, единому и целостному.

Все общенаучные методы для анализа целесообразно распределить на три группы: общелогические, теоретические и эмпирические. Общелогическими методами являются: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия.

Анализ – метод исследования, с помощью которого изучаемое явление или процесс мысленно расчленяются на составные элементы с целью изучения каждого в отдельности.

Разновидностями анализа являются классификация и периодизация.

Синтез – метод исследования, предполагающий мысленное соединение составных частей или элементов изучаемого объекта, его изучение как единого целого.

Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково используют в научных исследованиях.

Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к общему положению. Индукция приводит к всеобщим понятиям и законам, которые могут быть положены в основу дедукции.

Дедукция – это выведение единичного, частного из какого-либо общего положения; движение мысли (познания) от общих утверждений к утверждениям об отдельных предметах или явлениях. Посредством дедуктивных умозаключений «выводят» определенную мысль из других мыслей.

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими; рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других признаках.

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, ранжирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, метод системного анализа.

В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях изучаемого явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма анализируют расчетную схему, которая отображает основные, существенные свойства механизма.

Иногда при анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большое количество фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может быть применен способ ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, не влияющее существенно на рассматриваемое явление.

Аксиоматический метод заключается в том, что некоторые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказательств и затем по определенным логическим правилам из них выводятся остальные знания.

В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, что основные положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальной символики. Путем операций с формулами искусственных языков можно получать новые формулы, доказывать истинность какого-либо положения. Формализация является основой для алгоритмизации и программирования, без которых не может обойтись компьютеризация знания и процесса исследования. Применение символов и других знакомых систем позволяет установить закономерности между изучаемыми фактами.

Гипотетический метод основан на разработке гипотезы, научного предположения, содержащего элементы новизны и оригинальности. Гипотеза должна полнее и лучше объяснить явления и процессы, подтверждаться экспериментально и соответствовать общим законам диалектики и естествознания. Этот метод исследования является основным и наиболее распространенным в прикладных науках.

Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и явлений; определение общего понятия, в котором отражены существенные, основные признаки предметов или явлений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться в выделении не существенных, а любых признаков предмета или явления. Этот метод научного исследования опирается на философские категории общего, особенного и единичного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.