Полная версия

Библейские мотивы. Сюжеты Писания в классической музыке

Первая Aufbaukommando, или Ak-1, в составе которой в лагерь приехали Шехтер и Свенк, прибыла в Терезин 24 ноября 1941 г. Ровно через неделю, 1 декабря, в назначенный пункт сбора в Праге прибыл отобранный для Ak-2 вместе с другими крепкими, здоровыми мужчинами молодой человек по имени Гидеон Кляйн – блестящий 22-летний пианист, лучший студент в своём выпуске Пражской консерватории, а также один из самых интересных чешских композиторов поколения, находившийся в начале своего пути. У прибывших отобрали пищевые талоны, ручки, часы, ключи, их багаж прочесали. Личных вещей было разрешено взять до 50 кг. После трёх суток ожидания, 4 декабря 1941 г., вторую Aufbaukommando в составе около 1000 человек погнали на близлежащую железнодорожную станцию, погрузили в поезд и отправили в Терезин. Гидеон Кляйн прибыл в лагерь, когда строительство гетто ещё не было завершено; он провёл там почти три года, став одним из главных музыкальных имён терезинского музыкального феномена и свидетелем демографического пика Терезиенштадта – осенью 1942 г. пленников было около 60 000 человек{32}. В октябре 1944 г. Гидеона Кляйна отправили в Освенцим, а оттуда – в лагерь Фюрстенгрубе. В январе 1945 г., во время ликвидации лагеря, он был убит при невыясненных обстоятельствах; месяцем ранее Кляйну исполнилось 25 лет. Три года, проведённые в Терезиенштадте, стали для Кляйна временем беспрецедентного композиторского расцвета. Сейчас его сложную, хрупкую, притягательную и пугающую музыку чаще всего вспоминают и играют в связи с уникальной историей Терезиенштадта. Больше того – Кляйн стал чуть ли не олицетворением искусства, созданного в эпицентре Холокоста. Это закономерно: трудно представить себе работы Кляйна вне породившего их контекста. Вместе с тем рассматривать их исключительно в его пределах несправедливо: их самостоятельная культурная ценность несомненна и очень велика. Неординарный музыкант, Кляйн должен был стать, может быть, главным именем чешского послевоенного авангарда, а возможно – композитором масштаба Леоша Яначека и Альбана Берга, повлиявших на него в юности.

Все, кто вспоминал Кляйна{33}, отмечали его необыкновенно красивую внешность, редкое обаяние и огромную энергию. Кляйн был экстравертом, оптимистом, деятельным организатором и артистом от рождения; судя по воспоминаниям, он принадлежал к типу открытых и ярких людей, которые мгновенно влюбляют в себя окружающих всех возрастов. До депортации Кляйн уже привлёк к себе внимание как яркий молодой пианист, а также занимался с детьми. Оказавшись в гетто, вначале он посвятил себя тому же: это Кляйн играл на безногом рояле, установленном на ящики, а позже аккомпанировал хору Шехтера на репетициях и исполнениях вердиевского реквиема. Первые концерты были подпольными; Кляйн и ещё один пианист – Бернард Кафф[85] – по очереди устраивали барачные клавирабенды[86], играя Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Брамса, Дворжака и Яначека.

Вскоре Кляйн начал делать также переложения и аранжировки популярных песен – чешских, силезских, еврейских и русских, в том числе знаменитой песни Льва Книппера «Полюшко-поле»[87], – для спонтанно образовавшихся самодеятельных и профессиональных хоров лагеря. Бумаги в его распоряжении было мало, поэтому чаще всего аранжировка существовала только в голове композитора либо изготовлялась одна-единственная её копия, которая ходила по рукам и заучивалась хористами. Из-за этого многоголосие этих обработок чаще всего было каноническим, т. е. таким, при котором все голоса поют одну и ту же партию, но вступают друг за другом, а не одновременно, и мелодия образует многоголосие сама с собой. По той же причине эти переложения большей частью не сохранились. Старшая сестра композитора, пианистка и музыковед, пережившая Терезиенштадт и Освенцим, Лиза Кляйн (Элишка Кляйнова), говорила, что таких аранжировок было сделано около двухсот (до нас дошли менее десяти){34}. Кляйн также сочинял песни, которые юные узники распевали в бараках: большинство из них были не записаны, но несколько переживших Холокост детей, повзрослев, восстановили по памяти их слова. Одна из узниц спустя много лет рассказывала{35}, что припев запомнившейся ей песни был построен на гуситском девизе, известном каждому чешскому ребёнку: «Pravda vítězí»[88]. Кляйн обладал ещё и необычайно цепкой памятью: мемуаристы вспоминали, что в первые недели, пока в лагере ещё были запрещены книги, он устраивал детские поэтические вечера, читая стихи наизусть{36}.

Гидеон Кляйн родился в Моравии, в городке Пршеров в 1919 г. Он был куда менее ассимилирован, чем другие композиторы – узники Терезиенштадта; дед его был лидером местной еврейской общины, бабушка много сделала для еврейского образования внука, семья жила довольно традиционным укладом. В 1931 г. по настоянию Лизы, учившейся в столице, 11-летний Гидеон переехал в Прагу, где позже поступил в консерваторию по классу фортепиано, совмещая музыкальную учёбу с курсом философии Карлова университета. Некоторое время он был композитором-самоучкой. Переезд в Прагу означал контакт с музыкой Стравинского, Онеггера, Хиндемита, Прокофьева, Рахманинова – влияния, которые накладывались на основу музыкального мышления Кляйна, состоявшую из еврейского фольклора и закрытой, самобытной народной культуры Моравии. Серьёзное композиторское образование Кляйн получал лишь в течение пары лет – зато у гиганта чешского авангарда Алоиса Хабы[89], а также крупного чешского музыковеда Йозефа Гуттера. Возможно, лагерь оказался первым местом, где Кляйн услышал свои работы исполненными. Его смелые экспериментаторские сочинения пражского периода носят следы увлечения экспрессионизмом и авангардными техниками – в одной из рукописей рукой Кляйна вписано задорное «Да здравствуют Арнольд Шёнберг и Леош Яначек!». Другое очевидное влияние – Пауль Хиндемит[90]; полифоническая, идущая от Баха составляющая музыки Кляйна, несомненно, связана с мышлением немецкого неоклассицизма. Хиндемит встречался с учителем Кляйна, Алоисом Хабой, в Праге, и мы можем допустить, что Кляйн также получил возможность мимолётно познакомиться с Хиндемитом лично.

Тем не менее известность до депортации Гидеон Кляйн приобрёл не как композитор, а именно как пианист. После запрета на участие евреев в общественной жизни его исключили из консерватории (теперь Хаба занимался с ним индивидуально); Кляйн попытался продолжить исполнительскую карьеру под псевдонимом Карел Вранек, но тщетно. Тогда же он получил место и стипендию на обучение в Королевской музыкальной академии в Лондоне, однако оккупационные власти отказали ему в выезде. Именно потому, что концерты стали невозможны, Кляйн начал всё сильнее интересоваться композицией. Он также принимал участие в неофициальных домашних «концертах-квартирниках», число которых после оккупации Праги резко возросло. Именно они стали моделью для концертной жизни лагеря Терезиенштадт впоследствии.

Кляйн оказался самым юным из чешско-еврейских композиторов, попавших в лагерь. Ганс Краса был на 20 лет старше; его ровесник – наиболее знаменитый из композиторов-пленников Терезина – гениальный Павел Хаас[91], прекративший писать музыку в гетто и вернувшийся к сочинительству благодаря неустанным побуждениям Кляйна. К тому же поколению принадлежал Виктор Ульман[92] – австрийский еврей, ученик Шёнберга, один из изысканнейших мастеров своего поколения, написавший об искусстве в Терезиенштадте знаменитое эссе «Гёте и гетто»{37}, эталонный текст с позиции просвещённого европейского художника, в котором он немногословно рассуждает о сути искусства и терезинском лагере как «школе формы». Сохранились слова Ульмана об индивидуальности и значительности таланта Кляйна, годившегося ему в сыновья: «Можно только удивляться столь ранней, стилистически уверенной зрелости»{38}.

Вплоть до 1990 г. работы Кляйна, написанные до депортации, были неизвестны. Его уникальная композиторская репутация, таким образом, почти полвека основывалась на малочисленных, но при этом абсолютно экстраординарных опусах, созданных в неполные три терезинских года. Главная их черта – захватывающая дух стилистическая свобода, несомненно связанная как с крайней физической несвободой автора, так и со странным положением «заповедника» от искусства, в который превратился лагерь. Ключевых инструментальных опусов терезинского периода у Кляйна три. Квартетная «Фантазия и фуга» (1942) расположена где-то между Шёнбергом и Бахом – за колючей, полной таинственности и напряжения, атональной фантазией, которая тихо растворяется в воздухе, следует фуга на моравскую народную мелодию. Эта работа была написана, когда из Терезиенштадта начали уходить первые поезда в Освенцим: в октябре 1942 г. туда отправились 25 составов, в общей сложности увезя из гетто 44 000 человек{39}. Созданная в следующем году фортепианная соната (1943) сохраняет классическую структуру – три части, – однако её материя представляет собой имитационную полифонию. Так называется старинная техника многоголосного письма, при которой несколько голосов движутся независимо и одновременно (в отличие от привычного нам более позднего устройства ткани, где есть мелодия и подчинённый ей аккомпанемент). Ломкие и эфемерные, задиристые и танцевальные, удивительные по причудливости и богатству первая и третья части сонаты обрамляют вторую: сюрреальный, отстранённый ноктюрн. В последние полтора года жизни Кляйн выработал также язык музыкальных аллюзий, необъявленных символических жестов, которые он прятал в своих работах, сообщая им зашифрованный смысл: так, в сонате есть отголоски «Пляски смерти» Листа.

«Фантазия и фуга»

Струнное трио

Самая исполняемая работа Кляйна, его вершина – струнное трио, которое прозвучало в лагере, сыгранное двумя скрипачами и виолончелистом[93]. Оно было написано между 5 сентября и 7 октября 1944 г. и закончено за четыре дня до того, как Кляйн проводил свою мать Илону и сестру Лизу; их загнали в вагоны и с тысячами других пленников отправили в Освенцим. Ещё через шесть дней Кляйн последовал за ними. Неожиданно более тональное, чем прежние его работы, а также отчётливо моравское по материалу, трио, несомненно, знаменовало новый этап творчества Кляйна, о котором мы уже не узнаем. Американский исследователь Майкл Бекерман полагает{40}, что эта работа – звуковой документ о Терезиенштадте: вся его партитура насыщена гиперссылками, которые были понятны композиторам-товарищам Кляйна по гетто и которые нам непросто сейчас найти. По мнению Бекермана, существовала целая система «тем-коридоров», соединявших разные опусы, что позволяло смыслам и идеям перемещаться между сочинениями. Так работы разных композиторов, созданные в Терезиенштадте, сплетались в разностильный и разноголосый, но органически цельный текст. Такими темами могли быть взаимные цитаты, сионистские песни, гуситские гимны, лютеранские песнопения и мотив BACH[94]. Несколько цитат, звучащих в трио, обнаружены и считаются сегодня несомненными: в нём неточно приводится фраза из песни Франца Шуберта «Гретхен за прялкой» на стихи Гёте, соответствующая словам «Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer'»[95], а во второй части Кляйн обыгрывает моравскую песню из своего детства и, возможно, «Песни об умерших детях» Густава Малера – работу, звучавшую в концертных программах Терезиенштадта. Мы можем предположить, что эта цитата – элемент невербального рассказа: незадолго до завершения трио 819 последних оставшихся в гетто детей отправились в Освенцим{41}.

Однако кроме хорошо известных инструментальных в лагере появились и уникальные вокальные работы Кляйна. Одна из них окутана тайной: это дошедшая до нас в наброске трёхголосная миниатюра на иврите «Bachuri Le'an Tisa»[96] для детских голосов. Долгое время эта песня считалась аранжировкой, но затем Лиза Кляйн включила её в полное собрание сочинений брата. В рукописи подтекстованы лишь четыре первых такта – «Мой мальчик, куда ты? Мой милый, всё кончено» на иврите. Что значат эти слова? Кто их автор? Существовал ли полный текст – в записанном виде или в памяти исполнителей и автора? Ответов у нас нет. Обычно песню исполняют, произнося лишь имеющийся текст и заменяя остальное на слог «лай-лай», что делает её ещё более пронзительной и странной.

«Bachuri Le'an Tisa»

Остальные сочинения представляют собой мадригалы – жанр, пышно цветший в музыкальной культуре XVI в. Тогда мадригальное письмо представляло собой витиеватую полифонию для ансамбля певцов. Традиционно жанр ренессансного мадригала был связан с высокой поэзией: на музыку клались любовные, трагические или философские стихи, которые пропевались и «раскрашивались» фигурами музыкальной риторики. Кляйн взял для своих мадригалов тексты Гёльдерлина[97] (по-немецки) и Франсуа Вийона (в чешском переводе с французского). Невозможно представить, что за эти головоломно трудные, по языку близкие фортепианной сонате Кляйна пятиголосные миниатюры взялся бы самодеятельный лагерный хор. Скорее всего, они должны были исполняться маленьким ансамблем профессионалов.

Возможно, такой же ансамбль мог петь лучшую хоровую работу Кляйна, редко звучащий, трудный для исполнителей четырёхминутный шедевр. Это «Первый грех», написанный 17 декабря 1942 г., вскоре после первой годовщины пребывания Кляйна в гетто; гибрид ренессансного мадригала и обрядовой песни для квартета мужских голосов – двух теноров и двух басов. В качестве основы Кляйн взял моравский традиционный текст, свободно пересказывающий события третьй главы Книги Бытия. Поначалу «Первый грех» производит обескураживающее и даже пугающее впечатление: гармонический язык мадригала сложен, насыщен диссонансами, тональность то считывается, то приближается к грани распада, в тугой узел завязывается тесное голосоведение. Всё это сочетается со странным гулким, мглистым звучанием четырёх мужских голосов, которое можно сравнить с живописью разными оттенками бурого. Фонетика чешского языка в этой пьесе – один из инструментов создания музыкального впечатления, а переплетение «первобытного» ритуального начала с модернистским напоминает об опытах неофольклоризма[98].

«Первый грех» начинается как фуга[99]: угловатая, асимметричная тема, сворачивающая всё время не туда, куда ожидает слух, проводится одним из басов в низком регистре. В ней есть что-то от древней христианской культовой музыки; кроме того, сама форма фуги связана с «европейской», ассимилированной половиной Кляйна. В то же время моравский колорит – голос его другой, «крестьянской» половины. Фуга начинается со вступления одного баса, затем другого и продолжает выстраиваться de profundis[100] – из мрачнейшего низкого регистра вверх. Подключается тенор, и образуется трёхголосие, затем ещё один, создавая четырёхголосную ткань. Одновременно чрезвычайно сложная и намеренно «варварская», диковатая, эта фуга выстроена не совсем по учебнику; голоса в ней путают следы, перекрещиваются и проводят тему вне положенной очереди. Кроме того, Кляйн следует здесь логике ренессансного мадригала, где музыкальные фигуры подбирались так, чтобы выявлять смысл стихов. На словах «ешьте от любых дерев, но одно дерево – не трогайте; посреди небесного сада оно стоит, всё в ярко-голубых цветах» используется такое членение фразы, что музыкальная остановка приходится непосредственно на запрет, а внезапно полыхающие яркие мажорные аккорды на словах «сад» и «цветёт» приковывают внимание к дереву – усыпанному цветами, прельстительному и опасному.

С появлением дьявола (один из басов поёт слова «Сатана обратился в змея») голосоведение начинает запутываться и волноваться; поющие вступают то парами, то каноном. Кляйн перемещает действие из рая на землю с помощью ритма: в пределах эдемского сада пульсация – трёхдольная, что в старинной музыке связывалось бы с триединством Бога, совершенством, воплощённостью, полнотой. Невозможно пропустить момент, где появляется тенор соло, похожий на Евангелиста из баховских Страстей[101] и горько, нараспев рассказывающий о непоправимой ошибке людей. В подстрочном переводе – «Ева взяла [плод] и откусила, и дала Адаму. "Ешь, мой Адам, ешь яблоко, чтоб нашли мы сладчайшее блаженство"»[102]. С этого момента пульсация начинает тяготеть к двухдольности: чему-то связанному с дыханием или симметрией тела (шаганием, чередованием рук), и история как бы начинается заново, но уже на земле: тенью проплывает напоминание о теме фуги на словах «Господь дал им мотыгу и послал их в поля»[103]. Ещё одно вступление тенора соло – снова прямая речь: слова Бога о добывании хлеба в страдании. Поразителен финал мадригала с его акварельными, авант-джазовыми гармониями и внезапным мажором в очень тихом нюансе на словах «наплакались оба».

Мы не знаем, услышал ли Кляйн эту музыку исполненной. Может быть, постоянные занятия Шехтера с певцами в лагере позволили четырём смельчакам усовершенствовать свой слух и технику так, чтобы разучить и спеть её, но скорее нет. Ничего не известно и о том, из собственной ли памяти извлёк Кляйн моравский текст, который поют на свадьбах и во время детских рождественских шествий, или узнал его от кого-то в гетто. Мы можем предположить, что он выбрал сюжет о первом грехе, потому что думал о человеческой приговорённости: странном мужестве, а может – беспомощной привычке работать и созидать перед лицом неминуемой смерти, которые поражают нас на примере мучеников лагеря Терезиенштадт, однако в какой-то мере относятся к каждому живому человеку. В упомянутом уже эссе «Гёте и гетто» Виктор Ульман писал: «Мне представлялось всегда, что гётевское "живи мгновеньем, живи вечностью!" раскрывает таинственную суть искусства. Будь то эфемерная, преходящая вещь, скоро увядающий цветок в натюрморте, будь то ландшафт, человеческий облик или поворотный момент истории – живопись предохраняет их от забвения. Музыка поступает так же со всем душевным, с чувствами и страстями людей»{42}. Для Ульмана, Кляйна и других писать музыку было единственным шансом на отмену общечеловеческого приговора; на то, чтобы в какой-то форме задержаться на земле, в жизни. Слушая и обсуждая созданное ими, каждый из нас помогает этому и по-своему тоже получает этот шанс.

Глава 4

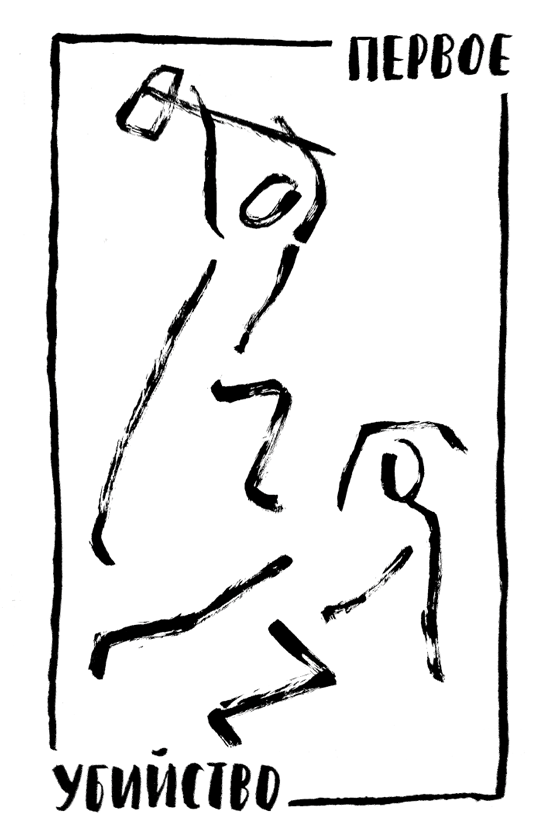

Он написал убийство

Алессандро Скарлатти1660–1725

оратория «Первое убийство, или Каин» («Il primo omicidio, overo Cain»)

YouTube

Яндекс. Музыка

Первая смерть в Библии была насильственной, а первым убийцей оказался человек, умертвивший брата. В восьми лаконичных стихах Книги Бытия рассказывается история, столь же мощная по силе воздействия, сколь и странная: первенец единственной супружеской пары на вновь созданной земле, первый ребёнок, рождённый женщиной, Каин – землепашец – приносит жертву Богу вместе со своим братом Авелем – скотоводом. Без всякого объяснения, без видимой причины Бог отвергает одну жертву и благосклонно принимает другую; «разгневанный» и «поникший»{43}, Каин приглашает Авеля в поле и, оставшись с братом наедине, убивает его.

В чём состоял грех Каина перед Богом, за который жертва его была так показательно отвержена? Если Бог испытывал Каина, намеренно заставляя мучиться завистью и унижением, то зачем это было нужно и почему он выбрал именно его? Отправляя Каина в вечное скитание, зачем Бог пообещал убийце, что никто на его пути не поднимет на него руки[104], – потому, что хотел наказать Каина долгой жизнью, или потому, что был необъяснимо благосклонен к жертве своего эксперимента? Почему именно Каин – жестокий изверг – стал родоначальником целого народа, в то время как добродетельный Авель остался бесплотным ангелом, вечной жертвой, полупрозрачной тенью, мелькающей в сюжете и растворяющейся без следа? Историю о Каине и Авеле можно читать как сентиментальный рассказ о беззащитности хорошего перед плохим, притчу о неистребимости зла или даже метафору соперничества двух хозяйственных формаций – скотоводства и земледелия{44}. В Каине можно увидеть собирательный образ мятежного старшего брата, конкурирующего с обласканным младшим, или воплощение эдипова комплекса[105], или возвышенного богоборца[106].

Ромео Кастеллуччи – итальянский театральный режиссёр, в январе 2019 г. представивший парижской публике барочную редкость – ораторию Алессандро Скарлатти «Il primo omicidio, overo Cain» (традиционный перевод – «Первое убийство, или Каин»), говорил в интервью, что в эпизоде о Каине и Авеле видит историю о том, что зло в мире предусмотрено Богом. Оратория[107] Скарлатти состоит из двух частей: первая, где слушатель знакомится с братьями и их родителями, а затем происходят два жертвоприношения, была в версии Кастеллуччи статуарной, с условным сакральным пространством, неоновой светописью и медицинским пакетом крови вместо убитого Авелем ягнёнка. Во второй половине оратории происходит само убийство, а также звучит знаменитый диалог: Бог, словно безжалостный воспитатель, задает Каину вопрос, ответ на который прекрасно ему известен[108]; Каин же лжёт, бесповоротно переходя на сторону зла. В этой части спектакля Кастеллуччи певцы перемещались со сцены в оркестровую яму, а на травяном лугу, который представал взорам зрителей, действие разыгрывали… дети, напоминая об уязвимости и бесправии героев библейской истории перед замыслом всемогущего Бога; о наивности Каина, который совершил первое убийство в истории человечества, но не знал ничего о природе и сущности смерти; о жестокой бесхитростности детских игр, где палач и жертва могут легко меняться местами.

Работа Скарлатти – действительно репертуарный раритет: количество исполнений этой партитуры за её 300-летнюю историю можно сосчитать по пальцам одной руки, и лишь дважды – в 1992 и 1998 гг. – она была записана на пластинку. Связано это вовсе не с качеством музыки. Алессандро Скарлатти в числе тех исполинов раннего барокко, чьи работы начали постепенно вытаивать из мерзлоты многовекового забвения лишь в конце прошлого столетия. Благодаря достижениям исторически информированного исполнительства[109] на рубеже веков появились рыночные условия, обширный пул артистов, а главное – искушённые слушатели для того, чтобы старинные оперные названия появлялись на сценах так, как им подобает: в исторически корректных интерпретациях и с высокобюджетным шиком.

Алессандро Скарлатти считается основателем одной из самых блестящих школ в истории оперы – неаполитанской. Он родился в Палермо в 1660 г., а жизнь провёл между Римом и Неаполем, став чуть ли не самым деятельным оперным композитором своего поколения. Скарлатти обычно приписывают несколько важных музыкальных новаций: среди них так называемая итальянская увертюра[110], считающаяся прародительницей симфонии. К его заслугам также причисляют введение арии типа da capo[111] – трёхчастной, с симметричными крайними разделами и контрастной серединой, которая стала ключевым конструктивным элементом итальянской оперы XVIII столетия. В то же время новый век Скарлатти встретил уже сложившимся мастером: ему было тогда 40 лет. Во многом его музыкальный язык хранил связь с прошлым: театр Скарлатти далёк от чеканного лаконизма и психологической достоверности, к которым стремились композиторы века Просвещения. Истоки его стиля лежат в мире раннего итальянского барокко с его захватывающим дух разнообразием, запутанной типологией форм, броскостью, условностью и сказочностью.

Современники отмечали ещё и недемократичность работ Алессандро Скарлатти. Она связана с его приверженностью контрапункту: старинному искусству сложного многоголосного письма, которое стало клониться к закату в XVIII в. В 1709 г., когда Скарлатти был на пике своей карьеры, Франческо Мария Дзамбеккари, театральный антрепренёр, работавший в Неаполе, оставил о нём любопытный отзыв. По его словам, Скарлатти – «…великий человек; однако сильные его стороны подчас оборачиваются слабостями. Сочинения его чересчур сложны и подходят для исполнения в гостиных, а оттого не слишком успешны в театрах. В первую очередь, ими будет удовлетворён ценитель контрапункта; однако среди тысячи человек театральной публики вы не найдёте и двух десятков людей, понимавших бы это искусство»{45}. Возможно, именно некоторая изощрённость стиля послужила тому, что работы Скарлатти – чрезвычайно плодовитого и успешного в своё время автора – перестали звучать и начали забываться ещё раньше, чем эта участь постигла большинство композиторов его эпохи[112].

Искусством контрапункта Алессандро Скарлатти начал овладевать ещё в родном Палермо, а подростком усовершенствовал свои знания в Риме. Предводителем и родоначальником римской школы был Джакомо Кариссими[113], присутствие которого определяло стилистический облик духовной музыки папской столицы. Возможно, Скарлатти успел поучиться у престарелого Кариссими в последние годы перед его кончиной в Риме в 1674 г. Впоследствии молодой сицилиец был назначен maestro di cappella – капельмейстером церкви Сан-Джакомо-дельи-Инкурабили[114] в центре города; ему было тогда всего 18 лет. Годом позже датировано первое упоминание о нём как композиторе: в 1679 г. община братьев Святого Креста заказала Скарлатти ораторию. Эта община устраивала торжественные музыкальные собрания в молельне Святейшего Распятия[115] и, по отзыву одного путешественника, состояла «из самых знатных людей Рима, которые способны, как следствие, собирать всё самое редкое, что производит Италия»{46}. В документе, свидетельствующем об этом, композитор ласково назван «Scarlattino» – «юный Скарлатти», что говорит о его известности и хорошей репутации в Риме.