Полная версия

Жили люди

Украинцы народ музыкальный. Яков Тарасович привёз с Украины скрипку. Замечательно исполнял песни, пляски, разные мелодии. Приглашали его на свадьбы, вечеринки. Сам после одной, двух рюмок не всегда мог сдержаться, чтоб не сплясать гопака:

Гоп, кума, не журысь,

Туды-сюды повернысь!

А то подденет иную жинку, допустившую какую-либо оплошность:

Полизла баба в нэбо,

Поломала соби рэбра.

Так тоби, баба, и трэба,

Шоб нэ лазила на нэбо!

По адресу иного незадачливого мужика, хозяина-неумёхи, мог отпустить не менее колкое замечание:

Сам дурный

И взяв дурновату.

Не зналы, шо робыть,

Пидпалылы хату!

Музыкант горячим бывал. Однажды на свадьбе кто-то из гостей во хмелю подсел к его подруге, Сэмэнчихе, поговорить «за жизнь». Вспыхнул Яков Тарасович и скрипкой – об пол! Инструмент в щепки. Стал скрипач после этого играть на гребешке!

Были балалайки у Вани Плюты, Саши Бащенко. Но что балалайка супротив скрипки!?

Как-то в доме Якова Тарасовича случилась неприятность: в погреб залез вор. Хозяин захлопнул крышку. Позвал старосту, Исаакия, кликнул мужиков. Вытащили вора на свет божий. (Вор не из хохлов).

– Всыпьте ему по первое число! – предложил староста.

Надавали мужики ему тумаков.

– Довольно, – сжалился Яков Тарасович.

В конце «военного городка» изба Пономаренко. Последняя и по месту расположения, и по внешнему виду. Вокруг ни строения, ни кустика, открытое место. Лишь посреди огорода (видимо, из дичка) вымахала огромная груша. Летом большой соблазн для ребятишек да и чужих людей, идущих, едущих мимо по дороге: влево к кладбищу, вправо – к Супруновке.

Жильцы этого дома тоже хохлы, возможно, россошанские, бедные, безлошадные. Братья Пономаренко Артемий, Ефим Васильевичи да сестра Надежда (Надёга, Надюха). Женщина суровая, безмужняя, бездетная. (Над этим обстоятельством деревенские шутники постоянно изощрялись в острословии и выдумках).

С местными она не общалась, кроме как с братьями и сёстрами по вере – баптистами. Иногда посещала их собрания в Верхней Хаве. По пути туда, оттуда шла, не поднимая головы, не глядя по сторонам. Иногда один, два единоверца навещали её в Бендюговке.

На селе о Надёге говорили: «Какая-то она не такая».

Жила в семье Пономаренко родственница Гульяния (Ульяна) Петровна. Кто она? Откуда? Неведомо.

Позже в этой избе обитали Ширяевы, Роман Алексеевич с женой Анастасией и детьми, Зоей и Николаем.

Тревожное время 20-й век начался беспокойно, тревожно. Случилась революция 1905 года, две войны – на востоке, на западе. Произошёл Октябрьский 1917 г. переворот в Петрограде. Его бендюговцы встретили сдержанно, настороженно:

– Чого ожидать? Шо вонэ будэ? Чи гарно, чи гадко? – гадали хохлы.

Новая власть, новые порядки. Бендюговцы понимали: какая бы власть ни была, она от Бога. Ей надо подчиняться. Постепенно втягиваются в круговорот житейских дел, неотложных мероприятий, в решение общественных вопросов.

В феврале 1918 года вышло распоряжение об организации сельских советов. Прежние органы (комбеды) упразднить. Возможно, самый первый документ из Бендюговского сельсовета вышел уже в марте этого года – Удостоверение Штанько Марии Даниловны «на предмет предъявления в Государственную сберкассу».

Первоначально посёлки Долинский и Бендюговский (в обоих 126 человек) скооперировались с соседней, Второй Семёновкой (Волошино). Это было не совсем удобно. Председатель сельсовета В. Бащенко и секретарь Ф. Минченко обратились в волостной совет с предложением посёлки разъединить: «На сход попасть мы не могли, нам не всегда сообщали. Разные наряды (на лошадь, на ссыпку зерна и т.д.) до нас не доходили, потому мы их не всегда выполняли».

Волсовет просьбу удовлетворил, образовав отдельное Бендюговско – Долинское общество. Новым органам нужны толковые руководители, организаторы. Многие бендюговские мужчины побывали на руководящих должностях.

Так, волисполкому понадобились сведения о классовой принадлежности населения. Организовали волостное организационное бюро. В него включили Плюту Арсентия Демидовича. При сельсовете налоговая комиссия. Председателем назначен (с апреля 1920 г.) Рыбак Михайло Тимофеевич. Помощник – Бащенко Василий Исаакович.

Ежегодно проводились посевные, уборочные кампании. Под присмотром ответственных лиц. Таким л и ц о м, например, в 1921 году в Бендюговско – Долинском обществе стал Ющенко Михаил Трофимович.

Побывал в начальниках и Пелешенко Владимир Гаврилович. В 1920 – 1921 гг. он в течение полугода руководил сельским советом. И т. д.

Обновляются и волостные органы. В волсовет избрали 67 человек, по одному представителю от каждого поселения. В волисполком – девять. Среди них трое бендюговцев: Захар Ющенко, Венедикт Бащенко, Михайло Рыбак. Хозяйственные, толковые мужики. Главное, грамотные. Это очень важно.

В декабре 1919 года состоялся уездный съезд Советов. Жители Бендюговки, Марьевки, Грязнушки выбрали своего делегата. (Один из 500 человек). Им был Ющенко Захар Трофимович.

В волости создаются новые органы правопорядка и защиты граждан – милиция, суд. В милиции свой человек. С февраля 1919 года там работает Фёдор Венедиктович Бащенко. Он 1895 г.р., кандидат в члены ВКП (б). Воевал с германцами в Галиции. За работу берётся с охотой, цепко. Надо у самогонщика отобрать аппарат, посылают младшего милиционера Бащенко. Произвести обыск в ином доме, направляют Бащенко с понятыми. Понудить жителей на очистку железнодорожных путей от снега, поручают Ф. Бащенко. Он справится.

Фёдор в милиции не один. С ним служили родственники, Василий Исаакович, Пётр Власович. Пётр окончил губернские курсы начсостава милиции годом позже своих двоюродных братьев.

В одной упряжке с милицией народный суд. Родственные вопросы решают. Суд заседает с участием представителей из народа. В мае 1920 года бендюговцы с жителями Второй Семёновки выбирают из своей среды заседателей. На собрании присутствовали Ющенко Михаил, Бащенко Влас, Пелешенко Гавриил. Василий Бащенко работал в суде заседателем, потом помощником председателя.

В сентябре упомянутого года надо обновлять состав волисполкома. На нём присутствуют с правом голоса Пелешенко Владимир Гаврилович, Минченко Фёдор Семёнович, Штанько Иван Филиппович.

…Не обошла жителей Бендюговки стороной гражданская война. Приходили красные – требовали, приходили белые – отбирали хлеб, повозки, сбрую. На полтора десятка голов уменьшилось в посёлке лошадей. И белые, и красные не церемонились. Меняли больных, исхудавших коней на здоровых.

Ивану Бащенко с Дунюшкой повезло. У них лошадь уцелела. Хозяйка завела её в чулан. Плотно захлопнула дверь, казакам сказала: «Була одна кобыла и тую красноармейцы забралы». (Хорошо, кобыла не заржала). Проверять не стали.

Неспокойно чувствовали себя бендюговцы, когда проходили красные части. Красноармейцам здесь перепало 266 пудов овса, 5 пудов проса, 15 пудов картошки, 52 пуда мякины, несколько голов свиней, овец. Только у Пелешенко Гавриила Степановича взяли 15 пудов овса, 2 пуда печёного хлеба, 1 овцу, 26 фунтов свинины, 60 пудов сена, несколько ульёв с мёдом.* (ГАВО, ф.125, оп.1, д.50, стр.95).

Красные бойцы самовольно провели обыск у «буржуя Исаакия Бащенко». Отобрали 20 тысяч рублей и некоторые личные вещи.

Военные события, плохо обрабатываемая земля, засуха, неурожай породили голодовку, бескормицу скоту. По полям Бендюговки, соседних сёл прошёл град. Часть посевов погибла.

Нет соли, мыла, спичек, керосина, предметов первой необходимости. Критическое положение с хлебом. Объявляется тотальная продразвёрстка. Продагенты, как в Черняхах, пошли по крестьянским дворам выгребать из погребов, сундуков продукты питания, зерно, предметы крестьянского быта.

Из сельских активистов создаются реквизиционные отряды по изъятию излишков хлеба. От Бендюговки в отряд определили Штанько Ивана Филипповича.

Секретарь сельсовета Ф. Минченко написал ему на клочке бумаги карандашом соответствующее Удостоверение. (Сохранилось в архиве.)

К концу 1920 года бендюговцы отправили на ссыпной пункт в В. Хаву 346 пудов зерна и 170 заготовили к отправке. Черняховское общество на данный срок свезло 18 пудов ржи, 66 пудов проса, 21 пуд картошки. Правда, там проживало 94, в Бендюговско-Долинском обществе 120 душ.

Бендюговцы старались своевременно рассчитаться с продуктовыми налогами. Помнили, с должников взыщут вдвойне. Могут предать суду.

Фёдор Семёнович Минченко задолжал расплатиться мясом. Сообразил написать расписку районному продагенту (т. Машкову): «Обязуюсь представить сельхозналог – 2 овцы и 1 свиную тушу волпродкомиссии сего 25.12.20 года. За неисполнение сей подписки я лишаюсь арестом с конфискацией всего имущества.

В чём и подписуюсь». Подпись.

Бендюговцы получили предупреждение: «Немедленно в срочном порядке предъявить регистрацию всех мельниц, рушек. За неисполнение будете арестованы».

Не дожидаясь исполнения угрозы, Яков Тарасович уплатил налог натурой 2 пуда муки.

Облагались налогом и ульи. В Бендюговке пчеловодством занимались четверо: И.Н.Бащенко, А. Д. Плюта, В.Г.Козуб и В.Г.Пелешенко. У всех ульи рамчатые. У В. Пелешенко из пяти штук три колоды. У В. Козуба больше всех ульёв – 12.

Содержать ульи было непросто. Случалось, ульи воровали.

Из волцентра на места потоком идут (1918 – 1921 гг.) строгие приказы, распоряжения, уведомления, напоминания, угрозы о наказании:

Волпродотдел:

В корне пресечь спекуляцию и обмен товаров одиночными лицами.

В трёхдневный срок дать сведения об оставшемся фураже.

Обязать граждан в 10-дневный срок обмолотить хлеб.

За неправильное использование мельниц виновных привлекать к суду ревтрибунала.

Взять на учёт все масличные семена.

Волревком:

Выслать граждан вашего общества и членов исполкома в В. Хаву на митинг по мобилизации в Красную Армию. За неисполнение председатель и секретарь будут арестованы как враги советской власти.

Сообщить: О наличии оружия, военного обмундирования.

О количестве дезертиров и беженцев.

О пострадавших от контрреволюции. Об ушедших с белыми.

О наличии телефонных приспособлений.

Волисполком:

Срочно дать сведения о лицах, сажавших табак в 1919 году.

Указать: 1.ФИО. 2.Семейное положение. 3.Количество засеянных десятин. 4.Сколько пудов собрано и пр.

Волсовет:

Дать сведения о количестве людей, занятых на посеве сахарной свёклы Государственного Рамонского сахарного завода.

Дать сведения о выращивании конопли.

Дать список лиц, не занимающихся общественно-полезным трудом.

В порядке боевого приказа:

«Срочно приступить к сбору лома инвентаря, неисправных сельхозмашин, железа. Всё сдать по акту в ремонтную мастерскую, чтоб не растащили. Строго вести учёт».

Волкомхоз (пожарный подотдел вика):

Дать сведения о наличии пожарного инструмента. Есть ли пожарная команда?

Немедленно заняться ремонтом пожарного инвентаря: труб, дрог, одноколок.

Укомтруд:

Дать сведения о наличии в селении учителей, не занимающихся учительским трудом.

Уполитбюро (при милиции):

Препровождаем приказ ВЧК о немедленной регистрации бывших офицеров старой армии.

…Бендюговским сельсоветчикам приходилось много писать, отвечая на эти запросы. Ответы односложные, с отрицательным содержанием:

Пострадавших от контрреволюции нет.

С белыми никто не ушёл.

В Бендюговско – Долинском обществе пеньки нет. Посевом конопли, табака редко кто занимается.

Согласно вашему предписанию, безработных учителей в обществе нет.

Авторы казённых ответов – председатели сельсовета: М. Рыбак, И. Бащенко, Ф. Минченко, И. Штанько, В. Пелешенко и их секретари: В. Козуб, В. Бащенко, Ф. Минченко и другие.

В октябре 1918 года в стране введена всеобщая трудовая повинность. Всё здоровое население привлекалось к выполнению (помимо своей основной работы) общественно-полезного труда. Он распространялся на такие виды работ, как дорожные, строительные, сельскохозяйственные, снеговые, топливные, продовольственные и другие. Труд принудительный, малооплачиваемый или вовсе бесплатный. Трудящиеся, в том числе бендюговцы, были приписаны к соответствующим ведомствам: земельному, лесному, железнодорожному. Так, Бащенко Венедикт, Плюта Арсентий, Пелешенко Гавриил, Пономаренко Ефим, Бойченко Яков с семьями должны обрабатывать делянки при Рамонском сахарном заводе. Это – свёклу посеять, прополоть, собрать урожай, вывезти на Берёзовский сахзавод.

За губисполкомом закреплены Бащенко Карп, Бащенко Иван, Остролуцкий Семён. Они работали возчиками в Б. – Приваловской трудартели «Днепр», где изготавливали сани, телеги, бочкотару, оснастку для сельскохозяйственного инвентаря. Всего здесь было занято более 120 работников. Дочь Плюты Арсентия Демидовича, Елизавета, отрабатывала в канцелярии трудартели. По отдельному графику сельсовет выделял железнодорожному ведомству пять подвод на железную дорогу. К ней были приписаны Ющенко Захар, Штанько Иван, Штанько Филипп, Рыбак Михаил, Минченко Василий, Минченко Фёдор. Общественного транспорта не было. Жители волости, Бендюгов исполняли по разнарядке множество труд. – гужповинностей со своей лошадью: съездить по делам в губцентр, привести в больницу или волисполком дров из Графского леса, доставить медикаменты, стройматериалы и т. д.

Периодически объявлялась «неделя труда». Трудоспособные жители должны выходить на общественные работы: ремонтировать мосты, обновлять дороги, убирать мусор, завалы. И тут бендюговцы создали комиссию: председатель Минченко Фёдор Семёнович; члены: Пономаренко Артемий Васильевич, Ющенко Михаил Трофимович.

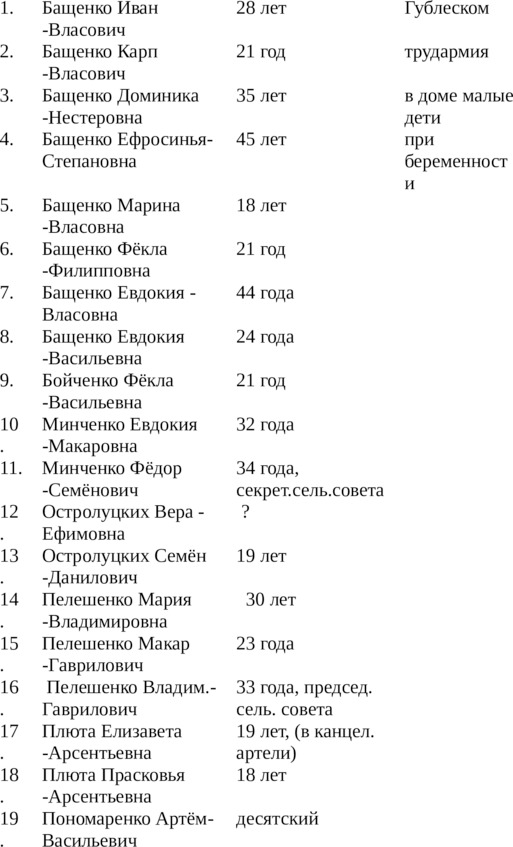

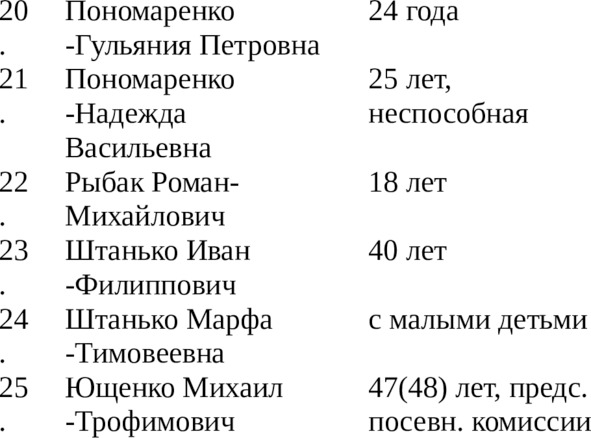

Список граждан Бендюговско – Долинского общества (16 – 50 лет) в 1921 году:9 (ГАВО, ф.125, оп.2, д.39).

Абсолютное большинство жителей Бендюговско – Долинского сельсовета было связано с землёй, жило, работало на земле, питалось от земли.* (ГАВО, ф.125, оп.1, д.61).

В 1919 – 1920 гг. поселение располагало угодьями:

Удобная земля – 384 дес.,

Пахотная – 106 дес.,

Луга – 6 дес. 890 саженей,

Усадьбы, выгоны – 19 дес. 480 саженей,

Яровой клин -39 дес.,

Озимый клин -39 дес.,

Посеяли ржи – 31 дес.,

Пшеницы – 9 дес.

Недосева нет.

Наличие сельхозинвентаря:

Плуги – 16,

Сохи -3,

Дробачи -11,

Жатки – 6,

Телеги – 16,

Молотилки – 3,

Веялки – 13,

Сеялки -8,

Соломорезки -12,

Сноповязалки -7,

Конные грабли – 1,

Повозки – 15,

Сани – 14,

Упряжь -17,

Косы – 16.

Рабочий скот

К концу 1920 года у бендюговцев числилось:

Лошадей – 29 (рабочих 20),

Коров (стельных) – 17,

Овец – 46,

Свиней (супоросных) – 7, хряк -1,

Кур – 128.

Глава 2. Новые соседи

Отгремела гражданская война. Закончился «военный коммунизм». Миновал страшно голодный 1921 год. Люди устали от беспросветной жизни. Ждали перемен. Декрет СНК РСФСР 1921 года отменил топливную, гужевую, иные трудовые повинности. В марте 1921 года в стране объявлена нэп – новая экономическая политика. Крестьянин вздохнул свободнее. Отныне разрешалась трудовая аренда земли. Можно объединяться в кооперативы, заниматься кустарным ремеслом, неограниченно водить скот, приобретать сложный сельскохозяйственный инвентарь. Легче стало выплачивать продовольственные налоги, а излишками свободно торговать.

Советская власть её земельные комитеты осуществляют административно – территориальные мероприятия. Развёрстывают оставшиеся помещичьи земли по сельским обществам, живым душам, ранее не имевших своих наделов.

В Бендюговке наделили землёй семью учителя Депутатова Василия Никитовича. (Члены его семьи: Депутатова Евгения Давыдовна, Вейдеман Изабелла Давыдовна) – 3 десятины 464 сажени); местного жителя Бащенко Игнатия Тимофеевича – 5 десятин 480 саженей.

Земельные преобразования коснулись и Большой Приваловки. Село соответствовало своему названию. В нём проживало более 4 тысяч человек. Скученность, примитивная обработка земли, малоурожайность для многих жителей были причиной бедности и нищеты.

Волостные, уездные органы принимают решение отделить из переполненного села часть бедняков, предоставить им новые места обитания. Появляются деревни Вишнёвка, Малиновка, Рябиновка, посёлки Верный, Троицкий. Под «боком» у Бендюговки стал расти посёлок Успеновка.

Первые поселенцы здесь появились в 1923 году, порадовавшем крестьян более или менее удовлетворительным урожаем. Название посёлка с большой долей вероятности связано с праздником Успенья, который христиане отмечают на исходе летних дней. Завершена жатва, собран урожай. Закончились земные мучения Божьей Матери Марии. Воскрешённая Иисусом Христом она перешла в лучший мир. Стала народной заступницей.

Люди обращаются к ней с молитвой о помощи. Молились, просили заступы у Девы Марии и большеприваловские переселенцы. Им надлежало освоить на новом месте новые земли, предстояло жить не одно десятилетие. Помощь всевышнего им была крайне необходима.

От автора.

На следующих 5—6 страницах этой главы названы имена жителей Успеновки. Список несколько утомителен для чтения. Не возражаю, если читатель, не вдаваясь в подробности, ознакомится с ним бегло.

Список успеновцев помещён в тексте исключительно для того, чтобы мои односельчане, покинувшие этот мир, не оказались в забытьи, вычеркнутыми из истории.

…Первыми сюда прибывают пожилые, но ещё трудоспособные мужики: Мякотины, Подвигины, Гавриловы, Поповы, Дикоревы, Хатунцевы, Смирных. Следом одиночные, дальние родственники. Молодые мужики вскоре начинают отделяться, заводить семьи, строиться. Вместо приваловских «сотен» стали пользоваться новыми географическими метами: «порядок, «бок», «край», «конец».

Самый многочисленный «бок» – Селиванов (прозвище жителей по фамилии Мякотины). Их старейшина – Андрей Гаврилович Мякотин с женой Марфой Павловной (бабкой Марфуней). Дети: Семён, Василий, Григорий, Никифор, Александра, Анна, Варвара. Селиться старались неподалеку друг от друга.

Дед Андрей специалист по верчению верёвок, вожжей. Для колхоза готовил.

По правую руку деда Андрюхи сын Григорий с женой Прасковьей Акимовной и детьми, Иваном, Еленой.

Рядом сват, отец Прасковьи, Хатунцев Аким Матвеевич (дед Акиша) с женой бабкой Дашей (прозв. – Хиба), мачехой Прасковьи.

В последней избе Девятов Тихон. Его дети (Тишаткины) – незамужние Таня, Зина, Вера, Тоня и сын Андрей.

Слева столько же изб: Мякотин Роман Максимович с бабкой, Поповой Еленой Афанасьевной. (Роман Максимович – дядя Андрею Гавриловичу).

Гаврилов Егор Дмитриевич и супруга бабка Саша. Дети: Анна, Иван, Пётр, Тимофей, Мария.

Крайний – Долгих Иван Емельянович (прозв. – Сорокин). Жена Мария Петровна («сорочиха»). Четверо детей: Николай, Василий, Александр, Зинаида. Рослые, крепкие, как родители.

Параллельно этому, первому порядку, окнами на юг через неглубокий, но длинный лог, впадающий в Грязнушку, поставили глинобитные избы другие хозяева. Основали н о в ы й порядок.

Начинается он со стороны Грязнушки избой Зайцевых, Петра Васильевича и жены Евдокии Харлампиевны («зайчихи»). Дети: Мария, Анна, Илья (жена его тоже Анна), Владимир, Клавдия.

За ними – Хатунцевы, Григорий Егорович (прозв. – Лукин) и жена Евдокия. Дети: Илларион, Валентин, Фёдор, Анастасия.

Сычёвы, Дмитрий Алексеевич (Митюшка), жена Зинаида Ермиловна. Бабка Анисия (мать Дмитрия). Дети: Галина, Николай.

Корчагины: бабка Акулина … (Муж Иван умер в Б. Приваловке). Сыновья Иван и Михаил. Семья Ивана: жена Анна Степановна («Нюра – роза»). Дети: Иван («сидорок»), Анастасия, Нина. (Анастасия на небольшой срок завербовалась на стройки Подмосковья. Неожиданно там заболела и домой не возвратилась).

Хатунцевы, Степан Семёнович, жена Анна Егоровна (дочь деда Егора). Дети: Илья, Анастасия, Семён.

Дикорев Ефрем Семёнович, жена Татьяна Поликарповна (ворожея, воду для больных наговаривала). Дочери: Полина Ефремовна, Мария Ефремовна. Приёмный сын Дикоревых – Чесноков Иван. Его жена Мария Андреевна (из с. Пушкари), дочь Валентина.

Сычёва Марфа Васильевна, муж Поликарп умер в Б. Приваловке. Дети: дочери Олимпиада, Татьяна, сын Николай. (Служил в армии, домой не возвратился).

Гавриловы: Макар Григорьевич, жена Евдокия Ивановна. Дети: Степан, Пётр, Любовь (родные по отцу и матери). Только по отцу – Анна, Иван, Марфа, Семён. (Жена Семёна – Попова Мария Семёновна. Их дочь Галина). (Прозв. – «Капраловы»).

Подвигины: Гавриил Семёнович, жена Аграфена Фёдоровна. Дети: Мария, Анастасия, Яков, Егор, Фёдора.

Дети Якова Гавриловича и Анны Дмитриевны: Николай, Мария, Нина. (Все со средним медицинским образованием).

Подвигин Пётр Семёнович (дед Петруха), брат Гавриила Семёновича. Сын Михаил с женой Марфой Андреевной. Их сын Борис.

Подвигина Василиса Евстафьевна (из д. Волошино). Первый муж Иван Петрович (сын деда Петрухи). Дети: Анастасия, Александр (моряк).

Второй муж – Мякотин Василий Алексеевич, дочь Анна.

Хатунцев Николай Никитович (прозв. – Коля «одинокий»). Жена Мария Матвеевна (прозв. – «хопка» из д. Волошино). Дети: Анна, Варвара, Вера, Таисия, Александра, Василий, Анатолий.

Гаврилов Иван Егорович, жена Ирина Семёновна (из д. Белкино). Дети: Анна, Виктор, Нина, Зоя.

На третьем порядке Селиванова бока тоже девять таких же саманных построек. «Лицом» на восток. Подвигин Егор Гаврилович, жена Агафья Елисеевна (из д. Супруновка). Дети: Иван, Дмитрий, Александр, Семён.

Гаврилов Иван Макарович, жена Анастасия Григорьевна. Дети: Мария, Николай, Михаил.

Мякотин Семён Андреевич, жена Татьяна Петровна (прозв. – «лахва»). Дети: Пётр, Мария, Николай (прозв. – «пылюк»), Анна.

Мякотин Василий Андреевич, жена Анна Макаровна (из семьи Капраловых), дочь Вера.

Дикорев Николай Андреевич (прозв. – «кирлюк»). Жена – Мария («кирлючиха»). Дети: Иван, Борис.

Гаврилов Пётр Егорович (прозв. – «Галкин»), жена Евдокия Алексеевна (сестра Митюшки). Дети: Василий, Вера.

Мякотин Тимофей Романович (сын деда Романа). Жена Любовь Алексеевна (из пос. Графская). Дети: Александра, Мария, Михаил.

Мякотин Фёдор Романович – (прозв. – «клык»), жена Пелагея Ивановна («клычиха»). Дети: Анастасия, Дмитрий (военный), Александра, Любовь.

Мякотин Пётр Романович.

Мякотин Степан Романович, жена А.В.Бащенко, дети: Зоя, Юрий.

Мякотин Алексей Гаврилович (брат деда Андрюхи), жена Анна Николаевна, дочь Елена Алексеевна (прозв. – «волчиха»). (Муж М. И.Корчагин). Дети: Зоя, Анатолий.

Не будь упомянутого лога, не исключено, на Селивановом боку выстроился бы ещё ряд изб, четвёртый, который соединил бы концы первого и н о в о г о. Получилась бы саманная четырёхсторонняя «крепость!»

А пока тут избами ограничен лишь огромный прямоугольный выгон, так необходимый в крестьянском быту: свободный подъезд к избам и огородам, выпас и прогон скота, ранняя ребячья лапта с городками, раздолье для молодых телят, пасущихся возле домов на привязи, нечастые деревенские праздники да вечерние «улицы».

Большеприваловцы облюбовали ещё одно место, удобное для жизни, для работы – левый берег другого оврага, тоже бегущего к Грязнушке, правый которого уже освоил Арсентий Плюта. Напротив него, по-над прудом, как курьи наседки осели ещё десять низкорослых приваловских мазанок. Одна, с деревянными катухами, загонами для скота, плетнёвым забором вокруг огорода. Очень выделяется среди остальных. Хозяин – Хатунцев Никита Андреевич (упомянут выше). Потому и название порядку – «Никитов». В шутку ещё назывался «Никитинской улицей», подразумевалась улица известного поэта в губернском центре.

У Никиты Андреевича немалая семья: Кирилл, Николай, Прасковья, Мария, Егорка, Иван (ум. в 1925 г.), Наталья, Анна. После смерти первой жены привёл вторую, Акулину Ивановну. В семье прибавилось ещё двое Татьяна и Иван. С ними доживали свой век родители. Сыновьям, Николаю, отец поставил избу на Селивановом боку, младшему, Егорке – рядом со своей. У Егора жена Анна (Нюраша, дочь деда Андрюхи). Двое детей, Римма и Вера.

За Нюрашей, продвигаясь на запад в сторону «военного городка», ещё три избушки: кузнеца Петра Павловича (Палыча) Перова с супругой Ариной Харлампиевной и четырьмя детьми: Иваном, Анастасией, Марией, Николаем.

Поповых, Ивана Тихоновича, жены Акулины Ильиничны с детьми, Дмитрием, Марией, Иваном, Александром. Все ребята стали трактористами, как их отец.