Полная версия

Полка. О главных книгах русской литературы. Тома 3, 4

Из хорошего утопист предсказал появление электрической зубной щётки.

Велимир Хлебников. Зангези

Пророк по имени Зангези проповедует перед людьми, сообщая им подробности единых законов времени, истории и человеческих судеб, обучая звёздному языку и рассказывая о разновидностях разума. Среди других действующих лиц – боги и птицы, все они разговаривают на своих языках, входящих в утопическую лингвистическую вселенную Хлебникова. Одно из последних произведений Хлебникова, «Зангези» – концентрированная сумма его идей, наитий и приёмов: фигуры поэта-пророка как главного актёра мироздания; мистического предвидения, основанного на математическом священнодействии; словотворчества как нового описания мира.

Когда она написана?Тексты, вошедшие в «Зангези», Хлебников пишет в последние годы жизни, с 1920-го по 1922-й. В рукописях Хлебникова есть пометка: «"Зангези" собран-решён 16 января 1922 года» – это, очевидно, относится к окончательному составу, который до этого претерпел много изменений. Последние поправки поэт вносил уже в корректуру будущей книги.

Как она написана?«Зангези» – синтетическая драма, в которой сочетаются прозаические и поэтические фрагменты. Текст разделяется на отдельные «плоскости». Хлебников определил «Зангези» как сверхповесть, то есть произведение, состоящее из «повестей первого порядка», текстов, которые могут восприниматься и как самостоятельные, – примечательно, что публикаторы собрания сочинений 1931 года – Юрий Тынянов и Николай Степанов – относятся к «Зангези» как к сборнику: «Здесь собраны самые разнообразные вещи, написанные, по-видимому, за время с 1920 по 1922 год»[60]. При этом жанрового определения «повесть» мы больше не встретим, будут только «плоскости»: очевидно, созвучные «плоскость» и «повесть» для Хлебникова значат примерно одно и то же.

Тынянов и Степанов продолжают: «В одной из черновых записей В. Хлебников перечисляет, какие именно виды поэтического языка им были использованы в "Зангези": 1. "Звукопись" – птичий язык. 2. Язык богов. 3. Звёздный язык. 4. Заумный язык – "плоскость мысли". 5. Разложение слова. 6. Звукопись. 7. Безумный язык»[61]. Некоторые из этих «языков» укладываются в футуристическую программу деконструкции «бытового», «обыденного» языка, изложенную ещё в манифесте «Слово как таковое»; другие – собственно хлебниковские изобретения. Важнейший среди них – звёздный язык: он мыслится как единый язык будущего, а главную роль в нём играют первичные элементы – звуки, несущие в себе большие, влияющие на мир смыслы.

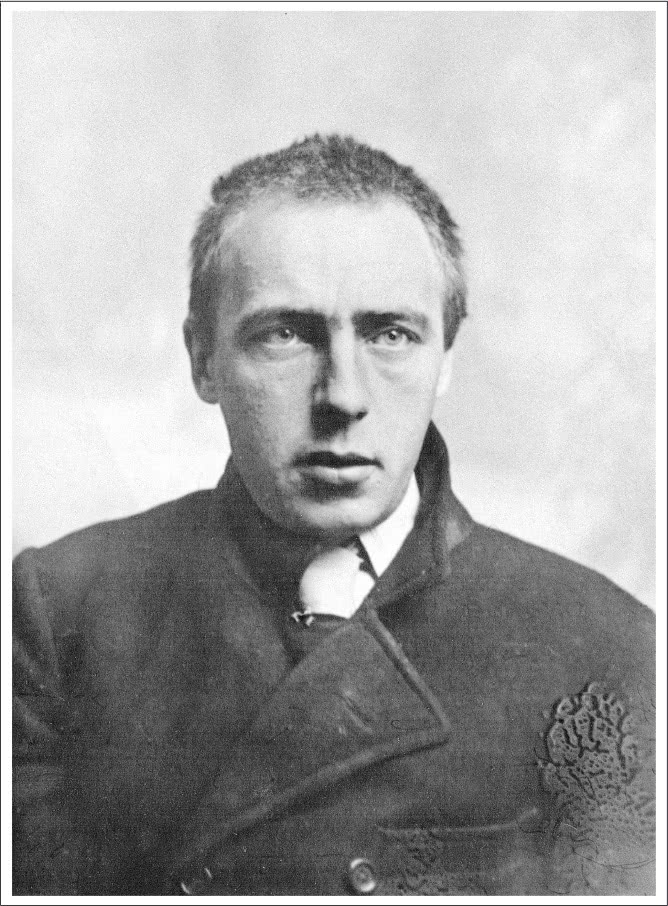

Велимир Хлебников. 1916 год[62]

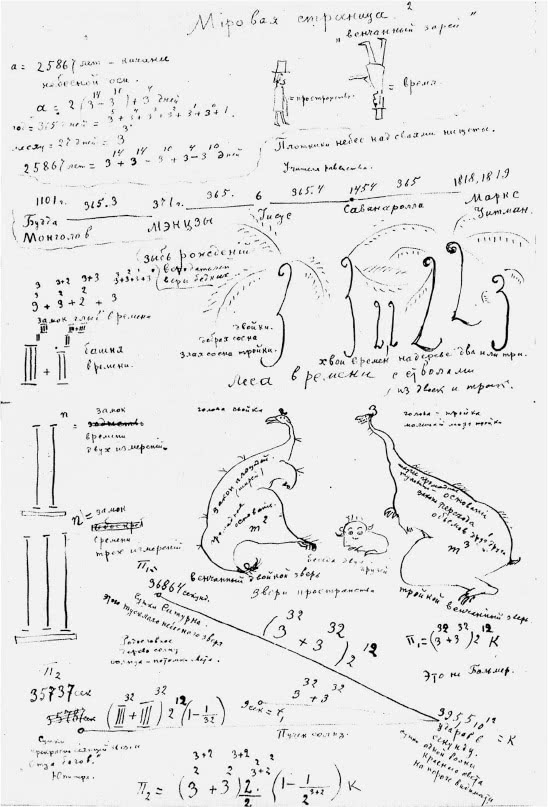

Велимир Хлебников. «Мировая страница» (из рукописей «Досок судьбы»). 1922 год[63]

Что на неё повлияло?

В «Зангези» сказываются ключевые радикально-модернистские техники и контексты: монтажность, сочетание литературных форм, деконструкция языка, эксперименты с религией и мифологией. В этом отношении сверхповесть лежит в русле экспериментов русского футуризма с прозой, поэзией и драмой. Среди многих родственных текстов можно назвать, с одной стороны, трагедию Владимира Маяковского «Владимир Маяковский» (с её ультраромантической установкой на исключительного героя) и его же «Облако в штанах» (как и Маяковский, Хлебников примеряет на себя роль апостола, евангелиста[64]), с другой – заумную поэзию Алексея Кручёных или поэму Василия Каменского «Цувамма» (с её эмоциональной акцентуацией зауми). Впрочем, в футуристическом ландшафте Хлебников – отдельно стоящая величина: он оказал на своих коллег, пожалуй, большее влияние, чем они на него. Известен эпизод, когда Хлебников заявил, что не принадлежит к футуристам; Юрий Тынянов подчёркивал, что он «не случайно… называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово»[65].

Вместе с тем Хлебников вовсе не свободен от внешних влияний. «Зангези» во многом зависит от произведения Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», вообще важного для футуристов. Как пишет филолог Лада Панова (которая в книге «Мнимое сиротство» разоблачает расхожее мнение об отсутствии у футуристов и обэриутов литературных предшественников), «…герой Хлебникова – упрощённо-авангардный клон Заратустры. Согласно "звёздной азбуке", их имена приравниваются начальным З. По образу и подобию Заратустры Зангези проповедует новую идеологию, прибегая к характерным для Ницше парономасиям[66], афоризмам и игре слов. У него те же отношения с аудиторией: одни принимают его просветительские речи, другие их воинственно отрицают. Наконец, он помещён в горно-лесной пейзаж – тот же, что и Заратустра»[67]. Даже само слово «сверхповесть» Панова считает кивком в сторону Ницше (ср. «сверхчеловек»). Ницше и Зороастр (Заратустра) много раз упоминаются в других произведениях Хлебникова[68].

Сидят (слева направо): Велимир Хлебников, Григорий Кузьмин, Сергей Долинский. Стоят (слева направо): Николай Бурлюк, Давид Бурлюк и Владимир Маяковский. 1912 год[69]

Находятся предшественники и у других открытий Хлебникова: так, звёздный язык в работах Цветана Тодорова и Лады Пановой возводится к идеям Стефана Малларме, также изучавшего слова, которые начинаются на одну букву и объединены общими смыслами. Ещё один возможный претекст «Зангези» – поэма в прозе Андрея Белого «Глоссолалия», опубликованная в 1922-м, но написанная пятью годами раньше. Как и в текстах Хлебникова, в «Глоссолалии» исследуются смысловая природа отдельных звуков и возможность духовного синтеза Запада и Востока. Классификация звуков у Белого очень напоминает «звёздную азбуку» Хлебникова; точно так же Белый высказывает утопические пожелания: «Да будет же братство народов: язык языков разорвёт языки; и – свершится второе пришествие Слова». Впрочем, в отличие от Хлебникова, Белый открыто говорил, что его идеи не претендуют ни на какую научность.

Священные тексты – ещё более древний и фундаментальный фон для «Зангези»; даже в самой монтажной структуре сверхповести исследователи усматривают параллель со строением Корана[70]. Разумеется, «Зангези» связан и с Новым Заветом – как непосредственно, так и через полемизирующего с Евангелием Ницше.

Как она была опубликована?«Зангези» вышла сразу отдельной книгой в июле 1922 года – автор не дожил до издания нескольких недель. Тираж не был оплачен, и типография чуть не пустила его на макулатуру: книгу спасло вмешательство наркома просвещения Анатолия Луначарского[71]. Впоследствии сверхповесть переиздавалась в собраниях сочинений Хлебникова начиная с 1931 года; первое переиздание было сделано по рукописи с учётом хлебниковской корректуры 1922 года и замечаний художника Петра Митурича, близкого друга Хлебникова и оформителя первого издания. В 2021 году, к 135-летию Хлебникова, отдельной книгой вышло первое научное издание произведения, предлагающее его новую текстологию (в частности, отказ от принятой ранее нумерации плоскостей): в эту книгу, подготовленную Андреем Россомахиным, вошли комментарии к произведению, новые исследования о нём, история публикации «Зангези» и предпринятой Владимиром Татлиным театральной постановки, отзывы современников и обширный иллюстративный материал.

Первое издание «Зангези». 1922 год[72]

Как её приняли?

Выход сверхповести совпал со смертью автора, так что современниками «Зангези» ощущалось как итоговое произведение. В некрологе Хлебникову в «Известиях» акмеист Сергей Городецкий особо выделяет эту «поэму cилы, построенную на чистом звуке» и утверждает, что в её появлении – заслуга «именно нашей эпохи» (то есть революционной, советской)[73].

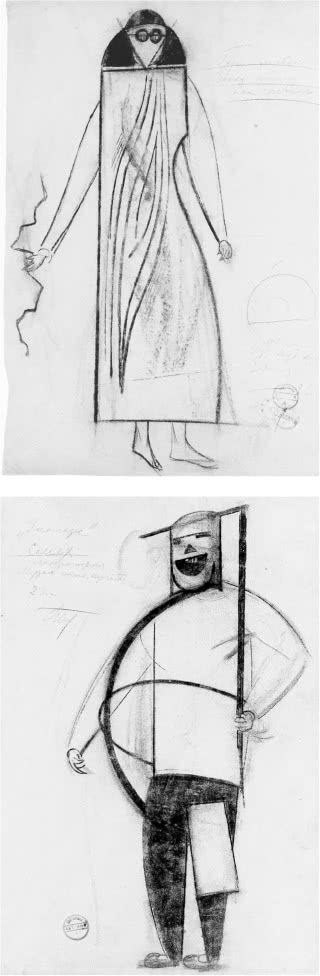

Эскизы костюмов Горя и Смеха, сделанных Владимиром Татлиным к спектаклю «Зангези». 1923 год[74]

9 мая 1923 года, почти через год после смерти Хлебникова, в Петроградском музее художественной культуры был поставлен спектакль по «Зангези»: постановщиком выступил художник-авангардист Владимир Татлин. Спектакль был таким же синтетическим произведением, как исходный текст: «одновременно представлением, лекцией и выставкой материальных конструкций»[75]. В постановке приняли участие искусствовед Николай Пунин и поэт Георгий Якубовский, прочитавшие лекции о хлебниковских законах времени и словотворчестве (эти две темы – до сих пор самые частотные в хлебниковедении[76]). Сам Татлин построил аппарат, «с помощью которого устанавливается контакт между Зангези и массой», а в оформлении пространства использовал графемы звёздного языка. Большинство откликов современников соотносят спектакль с исходным текстом – и не всегда положительно. Так, Сергей Юткевич, в будущем известный советский режиссёр и сценарист, резко обругал постановку: «Спектакль был мёртв. Точнее, спектакля не было. Афиша гласила: "действуют люди, вещи, прожектора". Бездействовало всё. Уныло бродил прожектор по умному "контррельефу" Татлина, не оживали малярно выполненные дощечки с хлебниковской заумью, спускавшиеся по тросу, глухо падало и отскакивало порой гениальное слово от ничего не понявшей и отупевшей от 3-часового сидения публики». Юткевич возражал Пунину, который уверял, что Хлебникова и Татлина не поняли из-за господствующей в искусстве установки на рациональность и что время этого искусства ещё впереди.

В целом говорить о большом количестве откликов именно на «Зангези» не приходится – скорее нужно обсуждать восприятие всего позднего творчества Хлебникова, которого воспринимали как нечто среднее между гением и сумасшедшим. Такое колебание в оценках можно увидеть, например, у восхищавшегося «Зангези» Михаила Кузмина. После смерти за Хлебниковым, не без стараний Маяковского, закрепилась слава гениального «поэта для поэтов», открывавшего пути словотворчества. Его нумерологические изыскания – законы времени, позволяющие предсказать будущее, – стали активно обсуждать позже.

Что было дальше?Математические расчёты, стихия словотворчества, тяга к классификации – всё это окажет влияние на обэриутов, которые видели в Хлебникове прямого предшественника. Так, будто продолжая хлебниковский реестр видов разума (заум, выум, уум, приум и так далее), Даниил Хармс в полижанровом тексте «Сабля» будет классифицировать гибели: «Гибель уха – / глухота, / гибель носа – / носота, / гибель нёба – / немота, / гибель слёпа – / слепота». Эти же завораживающие «гоум, боум, биум, баум» повторены в детском стихотворении «О том, как мы на трамвайном языке разговаривали» (1935), которое приписывают и Хармсу, и Заболоцкому. Целый пласт хлебниковских влияний обнаруживается в «Лапе» Хармса. А Александр Введенский в небольшой драме «Разговор о вспоминании событий» напишет: «Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами», тем самым отсылая к законам времени из хлебниковских «Досок судьбы».

Если наследие обэриутов останется именно что эзотеричным до самой перестройки, то Хлебникову повезёт больше. Как и в других случаях, его имя присутствовало в читательском сознании благодаря «защитной» ассоциации с Маяковским и вообще с революционным футуризмом; его стихи время от времени переиздавались, иногда их даже использовали советские композиторы. Если в редких упоминаниях советских критиков после 1930-х хлебниковские эксперименты со словом и числом обычно подаются как курьёз, то советские поэты, от Кульчицкого до Слуцкого, воспринимали его как некоего таинственного предшественника.

Вместе с тем во второй половине XX века «Зангези» как финальное произведение Хлебникова неизменно привлекало внимание исследователей, идущих вслед за Романом Якобсоном и другими опоязовцами[77]. Сверхповесть так или иначе рассматривали Николай Харджиев, Виктор Григорьев, Вячеслав Иванов, Лена Силард, Роналд Вроон, Михаил Гаспаров и другие крупные учёные. Новейшие исследования связывают хлебниковский эксперимент с понятиями гипертекста, гибридного текста и т. д.[78]

Татлинский спектакль 1923 года стал вызовом, на который откликнулись только в конце столетия. В 1986 году в Лос-Анджелесе «Зангези» поставил режиссёр Питер Селларс (известный очень вольной трактовкой классических произведений). В 1992-м «Зангези» адаптировал для сцены петербургский «Чёт-Нечет-Театр» под руководством Александра Пономарёва (постановку консультировал хлебниковед Рудольф Дуганов). Как и спектакль Татлина, пономарёвский получил полярные отзывы: одни критики утверждали, что видение режиссёра совпало с визионерством Хлебникова, другие – что спектакль получился сумбурным, совершенно непонятным.

Наконец, в 1995 году группа «АукцЫон» и Алексей Хвостенко, для которых Хлебников и обэриуты всегда были важны, записали альбом «Жилец вершин» на стихи Хлебникова: значительную часть в нём составляют фрагменты из «Зангези». Впоследствии лидер «АукцЫона» Леонид Фёдоров вновь обращался к хлебниковской поэзии.

Что такое сверхповесть и плоскость?Тексту «Зангези» предпослано авторское объяснение:

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? – каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело – белого камня, плащ и одежда – голубого, глаза – чёрного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.

Замысел такого синтетического жанра у Хлебникова возникает ещё в 1909 году: в это время он пишет коллеге-футуристу Василию Каменскому о желании создать произведение, в котором «каждая глава не должна походить на другую», в нём он хочет «с щедростью нищего бросить на палитру все свои краски и открытия». В других текстах Хлебников именует такой жанр «окрошкой».

«Зангези» не единственная, но самая известная и cложная сверхповесть Хлебникова. Среди других сверхповестей – «Дети Выдры», «Азы из Узы», «Война в мышеловке». Все они так или иначе разделяются на фрагменты, но ближе всего к «Зангези» структура ранних «Детей Выдры» (1913), которые делятся на «паруса», сочетающие стихи, прозу и драму. В основе «Детей Выдры» лежат мифы орочей[79], которые считали выдру праматерью людского рода. Дети Выдры – люди – наблюдают за игрой в мяч, в которой зашифрованы законы мировой истории. Они думают и о мифологической смене великих народов, своего рода мировом переселении душ; в последнем парусе в калейдоскопическом диалоге сходятся Ганнибал, Сципион, Пугачёв, Ян Гус, Ломоносов, Степан Разин и другие исторические персонажи, которыми интересовался Хлебников. Все они попадают на остров Хлебников, где обитает душа Сына Выдры (то есть самого поэта).

«Азы из Узы» и «Война в мышеловке» (обе 1922) – скорее не сверхповести, а сверхпоэмы[80]. Основная тема первой – единение всех народов и особенно духовный союз Азии и России (заглавие сверхпоэмы можно трактовать как «прорыв Азии в союзе с Россией из оков времени и пространства»); вместе с этим союзом явится Единая книга – аналог Библии, Корана, Вед для всего человечества, и эту книгу «скоро ты, скоро прочтёшь». Во второй исследуются темы судьбы и избранничества: мышеловка для Хлебникова – образ торжества над ранее непонятным, а сам он – тот, кто сумел поймать в мышеловку смыслы истории: «Открыв значение чёта и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что у меня в руках мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древний рок».

Основная единица «Зангези» – «плоскость». Ещё в своих черновиках Хлебников именует отдельные темы, на которые должен высказаться (от неких «молний» до истории Степана Разина), плоскостями. Нетрудно заметить здесь перекличку с кубистической живописью, мыслящей объём и движение как разложение плоскостей. Плоскости, как карты, могут быть вынуты из «колод» и вставлены в произведение: так, Плоскость III, в которой люди смеются над учением Зангези, взята «из колоды пёстрых словесных плоскостей». Здесь срабатывает другой приём авангардной живописи – коллаж, сочетание разных материалов.

Единство всему этому обеспечивает синкретический подход автора и, как предполагается, читателя: подобно тому, как весь мир с его разнообразием для Хлебникова был одним стихотворением[81], единое одухотворённое восприятие примиряет разные стили сверхповести, заставляя видеть в ней одно целое.

Что такое птичий язык у Хлебникова?В «Зангези» Хлебников использует несколько «языков» собственного изобретения – все эти «языки» можно по-разному соотнести с «бытовым языком», который футуристы отрицали в разных манифестах. Так, птичий язык в Плоскости I «Птицы» – это звукоподражание: «Пить пэ́т твичан!», «Кри-ти-ти-ти-ти́-и -цы-цы-цы-сссы́ы» и т. д. Подобную имитацию птичьего пения мы можем встретить и во вполне реалистических описаниях дикой природы, скажем у Пришвина или Бианки, но Хлебников делает его одним из полноправных языков мира, принципиально не переводимым на человеческий. (Птичьими звукоподражаниями Хлебников пользовался и раньше, например в стихотворении «Мудрость в силке» (1914); стоит помнить, что его отец был орнитологом и сам он в молодости писал работы по орнитологии.) Спустя сорок два года после «Зангези» в финале «Прощальной оды» Бродского птичий язык захватит мир текста, вытеснив человеческие слова: как и у Хлебникова, звукоподражания способны передать настроение, только «Прощальная ода» гораздо мрачнее – птичьи крики здесь должны вселять в человека не ликование, а ужас.

Чем отличается язык богов?За птичьим следует язык богов, знакомство с которым начинается уже с имён. В Плоскости II перечислены божества: Тиэн, Шангти, Юнона, Ункулункулу. Боги Тиэн и Шангти присутствуют в китайской мифологии, Юнона – жена римского Юпитера, аналог греческой Геры, а Ункулункулу – первопредок в космогонии зулусов. Создаётся синкретическое теологическое пространство, где божества говорят на равных, а их имена на фоне «обычного» русского языка выглядят равно заумно. Это пространство Хлебников выстраивает и в поэме «Боги»: «Туда, туда, / Где Изанаги / Читала «Моногатари» Перуну, / А Эрот сел на колена Шанг-ти… / Где Амур целует Маа Эму, / А Тиен беседует с Индрой, / Где Юнона и Цинтекуатль / Смотрят Корреджио / И восхищены Мурильо, / Где Ункулункулу и Тор / Играют мирно в шахматы…» Этот фрагмент почти дословно повторяется в «Азах из Узы», а ещё текст «Богов» частично использован в «Зангези» – Хлебникова явно завораживала идея «божественного интернационала с представительством от всех концов света», воплощающая, по мнению Михаила Гаспарова, «мечту о мирном братстве, любви и взаимопонимании всего человечества»[82]. Можно трактовать это и как утопическое стремление к первоначальному Единству, Абсолюту[83]. Язык, на котором говорят боги в «Зангези», напоминает о детских считалках[84], магически устанавливающих взаимопонимание в пространстве игры:

Мара-рома,Биба-буль!Укс, кукс, эль!Редэдиди дидиди!Пири-пэпи, па-па-пи!Чоги гуна, гени-ган!Аль, Эль, Иль!Али, Эли, Или!Эк, ак, ук!Кое-где в этих восклицаниях возникают слова, относящиеся к сакральным контекстам («Эли» или «Ольга»). Это связывает язык богов со звёздным языком: в следующих плоскостях слова «Эль», «Эр», «Ка» будут играть большую роль.

Что такое звёздный язык? Как он устроен?Некоторые исследователи относят к звёздному языку (он же – «вселенский язык», «мировой язык», «азбука ума») самые разные эксперименты Хлебникова, в том числе стихотворение «Бобэоби пелись губы…»[85], но в рамках «Зангези» звёздный язык выражен во вполне определённых односложных лексемах. Они обладают множеством фонетически ассоциированных смыслов, которые объединяются в противопоставленные друг другу гнёзда: наиболее выражена в «Зангези» борьба Эль (связываемого с такими земными понятиями, как ласка, лень, любовь, улей и так далее) с Эр (Россия, праща, рог, Перун). Столкновение этих начал пресуществляет вещи и явления. Когда одолевает Эль, то «порох боевой он заменяет плахой, / А бурю – булкой». Если побеждает Эр, то больной превращается в борца; Эр «лапти из лыка заменит ропотом рыка». Итак, при сопоставлении русского языка со звёздным первый согласный «определяет семантический объём всего слова, превращаясь в звуковое выражение заложенной в нём идеи»[86].

Эти идеи необязательно согласуются друг с другом: «имеются места, где… автор, явно преднамеренно, выпускает из-под контроля или, может, даже акцентирует диссонансы, вызываемые онтологическим значением согласного в противоречивом единстве всего слова»: вроде бы «положительное» Л встречается в словах «зло» и «голод», а вроде бы «отрицательное» Р – в таких словах, как «добро» и «гражданин»[87]. Таким образом показывается, что исторические процессы, определяемые борьбой стихий, по определению сложны, противоречивы. Сами же согласные трактуются как чистые идеи:

Где рой зелёных Ха для двухИ Эль одежд во время бега,Го облаков над играми людей,Вэ толп кругом незримого огняИ Ла труда, и Пэ игры и пенья… —тут же даётся толкование: например, Ха – это «преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней (хижина, хата)», а Пэ – «беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объёма (пламя, пар)». Если нумерология «досок судьбы» призвана открыть законы времени, то слова звёздного языка характеризуют пространство: «Поскоблите язык – и вы увидите пространство и его шкуру».

Эти лексемы не случайно так минимальны, точечны: Хлебникова интересовали "бесконечно малые" художественного слова», на которых будет построен смысл, внятный всем и каждому. С одной стороны, само название звёздного языка отсылает к его эзотеричности (он ясен только в «звёздных сумерках»), с другой – он должен быть общим «всей звезде, населённой людьми»[88]. Как показывает Виктор Григорьев, звёздный язык напрямую связан с идеями лингвистов XIX–XX веков, которые пытались изобрести язык для международного общения[89]. Лингвисты, впрочем, характеризуют звёздный язык как «выдающуюся поэтическую игру с русским языком, но всё же не шаг к универсальному языку»[90].

Как Хлебников создаёт новые слова на основе русского языка?Корни русского языка (и других славянских) и впрямь дают Хлебникову огромный материал для новой семантики. Среди частых словообразовательных приёмов Хлебникова – словослияние; корни двух слов складываются в одно, образуя новое значение: так появляется «божестварь» – не просто тварь божья, а и тварь и божество (так себя именует Зангези, и это отсылка к богочеловеку христианства), – которая может обернуться и «глупостварью». Другой важный приём – образование новых значений с помощью суффиксов: так, из слова «умножение» и «профессионального» суффикса -арь- получается «умножарь», а слово «гроб» в сочетании с обозначающим некий признак суффиксом -изн- даёт «гробизну». Больше всего такого словотворчества в речах Зангези, связывающего земной и надмирный контексты: «Вечернего воздуха дайны, / Этавель задумчивой тайны, / По синему небу бегуричи, / Нетуричей стая, незуричей, / Потопом летят в инеса, / Летуры летят в собеса!»

Такое же богатство смыслов обеспечивают приставки, как нормативные, так и вымышленные. Например, в «Плоскости мысли IX» Зангези представляет слушателям «все оттенки мозга» и «все роды разума»: среди них есть гоум, оум, уум, паум, соум, моум, проум, приум, выум, раум и так далее. У каждого из этих слов – своё определение: если оум – это ум «отвлечённый, озирающий всё кругом себя, с высоты одной мысли», то выум – это «изобретающий ум», проум – предвидение, соум – разум-сотрудник, а раум – «не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум». Важно, что даже этот последний не какой-то итоговый ум, а один из «оттенков мозга» – все вместе они сливаются в «единый, всепроникающий и всеохватывающий мировой Ум», которым, по выражению Рудольфа Дуганова, является для поэта весь мир[91].

В Плоскости X мы видим целую россыпь словотворческих приёмов на основе корней -мог-, -мож-, обозначающих могущество и возможность:

Иди, могатырь!Шагай, могатырь! Можарь, можар!Могун, я могею!Моглец, я могу! Могей, я могею!Могей, моё я. Мело! Умело! Могей, могач!Моганствуйте, очи! Мело! Умело!Шествуйте, моги!Шагай, могач! Руки! Руки!Могунный, можественный лик, полный могебнов!Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!Лицо могды. Рука могды! Могна!Руки, руки!Могарные, можеские, могунные,Могесные, мощные, могивые!Могесничай, лик!Читатели Хлебникова сразу вспомнят здесь его раннее стихотворение «Заклятие смехом»: «О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно!» Но у этого отрывка есть и общий смысл, выражаемый на звёздном языке: «Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы». Человеческая вера и судьбы мира, вершимые время-пространственными силами, взаимозависимы. Своим заклинанием Зангези приводит слушателей «из владений ума в замок "Могу"». Коллективный выкрик «Могу!» не просто порождает эхо в горах – это сами горы отвечают верующим (благодаря «зеркальности» Зангези, ведь Зэ на звёздном языке означает «отражение»), и с гор спускаются растревоженные боги.