Полная версия

Город: в поисках идентичности

Семантическая связь Иверской часовни с образом (или концептом) городских ворот очевидна: Иверская икона Богородицы Одигитрии, имеющая афонское происхождение, в традиции именуется также «Вратарницей» (греч. Портситюсга), то есть охранительницей врат и, соответственно, защитницей города. Тема покровительства Богородицы, специально выраженная в типе Иверской иконы, и тема городских ворот как важнейшего сакрального элемента городского пространства, соединяясь, дают такой сложный визуальный знак, как «духовные врата». Общим же прототипом подобных семантических комплексов являются Золотые ворота Иерусалима.

Синтаксическая позиция томской Иверской часовни в городском тексте, как видим, выражает иерусалимскую градостроительную «программу», связанную с восприятием города как освященного пространства. При этом сама архитектурная форма часовни отсылает к одной из наиболее известных версий построения русского города по «модели» Иерусалима – к Москве. Томская часовня внешне воспроизводит собой московскую часовню, имеющую то же посвящение – Иверской иконе Богородицы (1791, арх. Матвей Казаков; уничтожена в 1929; восстановлена в 1995); в основе же архитектурного облика последней лежит конструкция соответствующей привратной часовни православного Иверского монастыря на Афоне. Московский образец, восходящий к афонскому прототипу, находится при входе на Красную площадь, непосредственно у Воскресенских ворот, что еще сильнее подчеркивает «защитную функцию» иконы; томская Иверская часовня поставлена у подножия Воскресенской горы[2], то есть рядом с одноименным объектом (ил. 1). Это позволяет «читать» ее не только как иерусалимскую аллюзию, но и как московскую цитату[3].

* * *Нижняя Силезия (Dolny Śląsk) и ее административный и культурный центр Вроцлав (Wrocław) представляют собой территорию, на которой соприсутствуют исторические и художественные памятники нескольких культурно-этнических традиций – польской, чешской и немецкой. Эти памятники, особенно архитектурные, воспринимаются как состоящие в отношении взаимной дополнительности благодаря тому культурному инварианту, который лежит в основании всех трех названных традиций. Речь идет, разумеется, о христианстве, причем прежде всего в его доминирующей римо-католической версии, поскольку признаки наличия протестантизма или православия в современном Вроцлаве и его окрестностях малозаметны и не играют решающей роли в формировании культурного пространства.

Любой город, имеющий достаточно длительную историю, – это сложный семиотический комплекс, который зачастую «представляет собой котел текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [Лотман 1984, 35]; город Вроцлав вполне соответствует этому описанию. Именно такой, по выражению Ю. М. Лотмана, «семиотический полиглотизм» делает столицу Силезии «полем разнообразных и в других условиях невозможных семиотических коллизий»: реализуя в своем пространстве «стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации» [Лотман 1984, 35]. Уровень таких напластований и переплетений разнообразных семиотических слоев нарастает в направлении от городской периферии к центру; зона наивысшей концентрации «семиотического полиглотизма» – исторический и культурный центр города по обоим берегам реки Одры. Важнейшей характеристикой сложившегося здесь городского пространства очевидно является его сакральная доминанта.

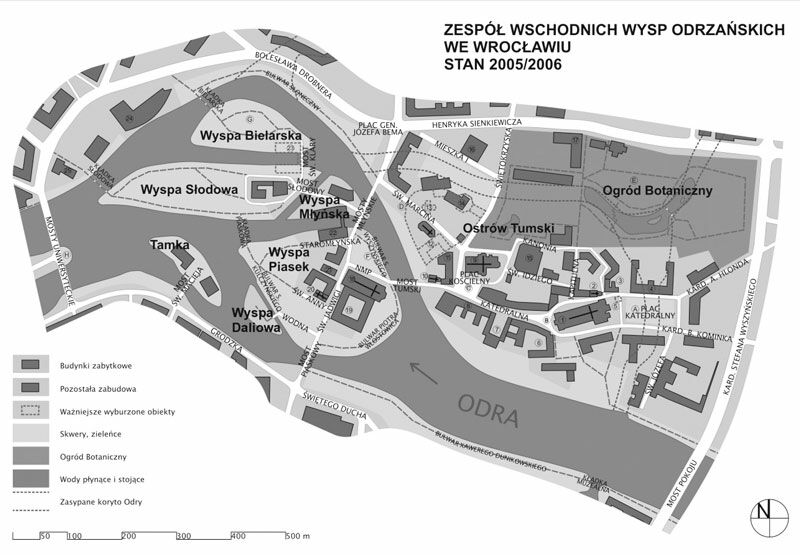

Ил. 2. Вроцлав. Центральная часть. Островная группа. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тумский_(Вроцлав)

Остров Тумский (Ostrо́w Tumski) и ближайшая к нему территория (прежде всего Wyspa Piaskowa) насыщены храмами (ил. 2), у которых заведомо нет никаких «приходских» функций (поскольку не было, нет и не может быть самих приходов в одном месте в таком количестве). Концентрация костелов в этом центральном городском локусе объясняется исключительно композиционно-семиотическими установками их строителей. Остров Тумский – это город храмов, то есть визуальная композиция, наглядно являющая собой в первую очередь исторический Иерусалим как мировое средоточие святости. Существенно, что эта метафорическая композиция не столько указывала «на исторически и географически конкретный комплекс», сколько условно обозначала «идеальный храм-город» [Лидов 1994, 18], подразумевая, таким образом, одновременно и сакральный центр Святой Земли, и Град Божий. Последняя метафора может показаться неочевидной: как известно, в Небесном Иерусалиме нет ни одного храма как определенного архитектурного сооружения, поскольку живым храмом для его обитателей является Сам Бог (Откр 21:22). Однако при этом надо принять во внимание выбор места для создания названного пространственного ансамбля: островные территории в окружении речных вод. Такое обилие воды указывает уже прямо на Град Божий, поскольку река в данном случае оказывается символом «источника воды живой» (Откр 21:6), иконически означает «чистую реку воды жизни» (Откр 22:1). Следовательно, пространственная композиция сакрального центра Вроцлава являет собой и палестинский Иерусалим – священный центр христианского мира, и Небесный Град – идеальное пространство грядущего Царства Божия.

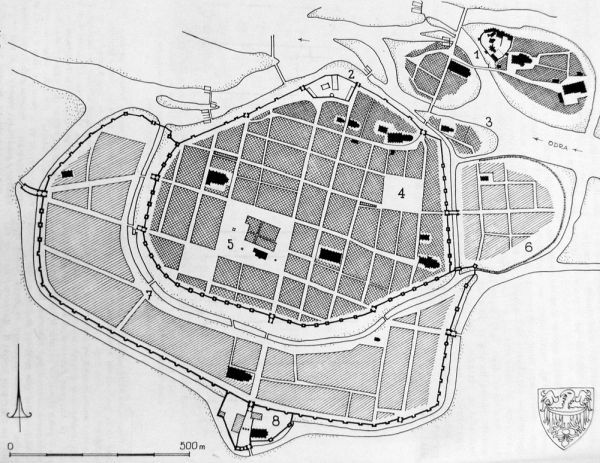

Центр Вроцлава (в отличие от центра Томска) строго определен, визуально выделен и сакрально маркирован. Сакральность, сосредоточенная и «стабилизированная» в центре городской территории (которая, в свою очередь, никогда не может быть понята как окончательно определенная по своей площади и конфигурации), затем как бы «излучается» из этого средоточия через Одру в сторону административно-делового (а с XVIII века – и образовательного) городского сегмента, поддерживая и укрепляя этот сегмент выдвинутыми в его сторону и «вставленными» в его пространство костелами – опорными точками, которые держат на себе единство, связность всего «старого города»[4]. При всей очевидно парной, «двухъядерной» структуре центра Вроцлава (ил. 3) ведущим в этой паре изначально является именно сакральный компонент.

Ил. 3. Вроцлав. Центральная часть. Костелы. Источник: Małachowicz E. Stare Miasto we Wrocławiu. Warszawa, Wrocław, 1985

Такая конструкция городского центра, близкая к радиально-кольцевой матрице, как бы «сгущает» разнородный городской текст [Степанян, Симян 2012, 7], организуя пространство, в котором преобладает «лучевое движение, имеющее весьма четкое семиотико-семантическое направление – начало и конец» [Степанян, Симян 2012, 8]. Правда, луч по своей природе не имеет конца; в таком случае семантика «лучевой» системы города означает бесконечную (в возможности) динамику его развития. Центр стабилизирован в пространстве, а его распространение на местности всегда динамично и потому никогда не окончательно. «Конец» имеет место тогда, когда «луч» упирается в видимую преграду (например, склон горы или край моря), становясь в таком случае «отрезком»; такой «эксцентрический» город возникает «“на краю” культурного пространства: на берегу моря, в устье реки» [Лотман 1984, 31].

Поскольку Вроцлав не ограничен горами или большими водными пространствами, постольку указанное «излучение» нигде не встречает препятствий.

Ил. 4. Великий Новгород. Исторический центр

Похожим образом организовано пространство Великого Новгорода: Софийская сторона является доминирующим компонентом двуединого исторического центра, в который входит также Торговая сторона с ее Ярославовым дворищем – княжеской резиденцией (ил. 4). И так же, как во Вроцлаве, административно-деловая часть новгородского центра отделена от священного городского ядра рекой; и точно так же Торговая сторона Новгорода освящена несколькими храмами, синтаксически и при этом наглядно подчиненными общегородской сакральной доминанте – собору Святой Софии, стоящему на противоположном берегу Волхова.

Итак, городское пространство столицы Нижней Силезии выстраивается от центрального сакрального ядра, являющего собой образ центра Святой Земли (Иерусалима) и одновременно – образ Небесного Града. При этом очевидно, что в доминирующем священном ядре Вроцлава выделяются свои внутренние доминанты. Костелы св. Эгидия (św. Idziego), свв. Петра и Павла (św. Piotra i Pawła), св. Мартина (św. Marcina) и небольшая барочная православная церковь святых Кирилла и Мефодия (św. Cyryla i Metodego) находятся как бы «в тени» трех больших островных соборов (ил. 5) – святого Иоанна Крестителя (Katedra św. Jana Chrzciciela, XIII–XIV вв.), Святого Креста (św. Krzyża, XIV в.) и Пресвятой Девы Марии на Песке (Najświętszej Maryi Panny na Piasku, XIV в.).

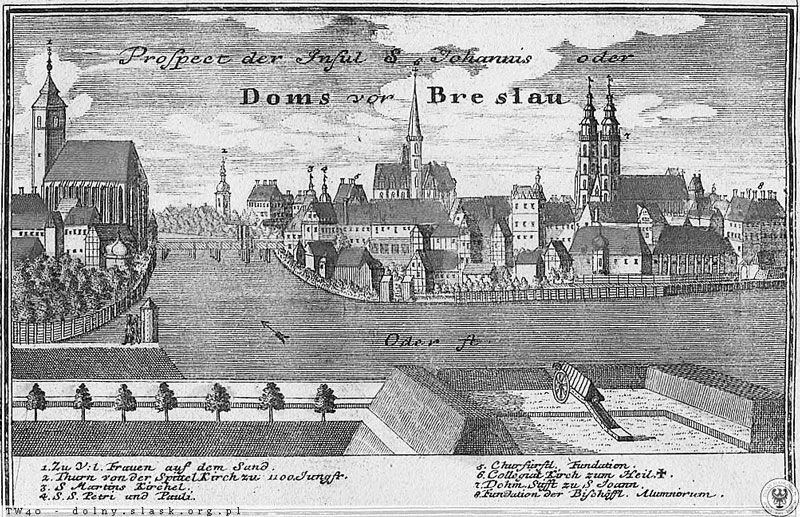

Ил. 5. Центр Бреслау. Немецкая открытка. Костелы Пресвятой Богородицы на Песке, Святого Креста и святого Иоанна Крестителя (слева направо). Источник: https://dolny-slask.org.pl/foto/358/Panoramy_Wroclawia_Wroclaw_358264.jpg

В само́м пространственном расположении этих главных (наиболее объемных, массивных и потому наиболее заметных) костелов священного центра можно видеть особый порядок, позволяющий соотнести его с иконическим порядком традиционного деисуса (ил. 6). В геометрическом центре ансамбля расположен костел Святого Креста (тот самый, в котором числился «схоластом» Николай Коперник), посвященный первому и мучительному «вознесению» Спасителя, предваряющему Его славное Вознесение на сороковой день по Пасхе и Его последующее водворение на небесном престоле Вседержителя. Слева и справа его фланкируют, как бы «предстоя» ему, костел Пресвятой Девы и кафедральный собор св. Иоанна Крестителя. Таким образом, вроцлавский кафедральный собор не просто является по своему официальному статусу главным храмом города; он при этом еще и расположен согласно тому каноническому чину, в котором почитается Предтеча. Это его расположение в священном пространстве городского центра является, таким образом, иконически выверенным и канонически безупречным.

Ил. 6. Деисус: Христос на престоле с предстоящими Пресв. Богородицей и св. Иоанном Крестителем. Оружейная палата Московского Кремля, 1685. Москва, Смоленский собор Новодевичьего монастыря, Софийский придел. Источник: Государственный Исторический музей. Москва, 2006 http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=5179

Семантика Небесного Иерусалима ярко выражена также в визуальном оформлении пространства монастырских дворов – клуатров, окруженных обходными галереями. Такой cloître, как правило, имеет форму квадрата (или близкую к нему[5]), оптически иллюстрируя описание формы Небесного Града: «Город расположен четвероугольником [τετράγωνος], и длина его такая же, как и ширина» (Откр 21:16). Внутреннее пространство такого двора обычно занято монастырским садом, изображающим собою будущий рай, новый Эдем; в его центре, как правило, помещается колодец – аллюзия на потоки живой воды, истекающие «от престола Бога и Агнца» (Откр 22:1). Современный Вроцлав располагает такими «моделями» Града Божия; это клуатры бывших монастырей, ставшие частью общественного культурного пространства города. Я имею в виду, прежде всего, бывший монастырь бернардинцев (XV век), в зданиях которого сейчас располагается вроцлавский Музей Архитектуры (ил. 7), а также архитектурный ансамбль библиотеки «Оссолинеум», занимающей бывший монастырь сестер ордена кармелиток (XVII век).

Ил. 7. Вроцлав. Музей архитектуры. План Предоставлено: Wrocław, Muzeum Architektury, 2017

Квадратная форма огороженного освященного пространства характерна для христианских монастырей, в том числе и для русских. Именно в монастыре воплощался «в наиболее чистом виде образ града небесного»; поэтому монастыри «воспринимались и были подлинно образами града небесного, возникшими на земле как напоминание и свидетельство о конечной цели христианского жительства – достижении вечного пребывания с Богом в Его Небесном Царстве, “Иерусалиме Новом”» [Лебедев 1995, 297]. Поскольку Небесный Иерусалим должен иметь форму квадрата, «идеальный» монастырь представлялся также квадратным. Даже если при постройке обители не удавалось соблюсти идеальный план, его иконические изображения стремились приблизить к эталонной форме. Например, Соловецкий монастырь на фронтисписе лицевого жития Зосимы и Савватия 1623 года (Государственная публичная библиотека, Санкт-Петербург) изображен в форме идеального квадрата с башнями на углах; на среднике иконы XVII века «Зосима и Савватий с житием» монастырь выглядит как немного вытянутый прямоугольник [Мильчик 1973, 25]. При этом реальная геометрическая конфигурация монастыря далека от квадрата: это пентагон. Иконописец «подчиняет монастырскую ограду плановому квадрату, а не пятиугольнику, вытянутому вдоль бухты, как это есть на самом деле» [Мильчик 1973, 26], именно потому, что так, по его убеждению, должен выглядеть идеальный прообраз Небесного Града.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Благодарю доктора Изольду Топп и доктора Якуба Ференьского за помощь в организации исследований во Вроцлаве и предоставленные материалы.

2

О семантической связи образа горы и образа Богоматери см.: Аванесов 2016 б,69–70.

3

Мне известны еще две такие цитаты: это часовни Иверской иконы Богородицы на Русском некрополе Нового кладбища в Белграде (1931) и в Харбине, во дворе Свято-Никольского собора (1933; уничтожена в 1966; воссоздана в 2012).

4

Имеются в виду костелы св. Викентия (św. Wincentego), св. Матфея (św. Macieja), св. Елизаветы (św. Elżbiety), св. Марии Магдалины (św. Marii Magdaleny), свв. Станислава, Вацлава и Дороты (św. Stanisława, Wacława i Doroty), святого Тела Божьего (św. Bożego Ciała), св. Войцеха (św. Wojciecha) и др.

5

«А чтобы грешный монах <…>, прогуливаясь по клуатру, не возомнил себя почти уже на небесах, в небесном Иерусалиме, как иногда трактовался монастырь, его квадратная форма была слегка удлинена, и само это искажение могло восприниматься как метафора того несовершенства, которого и монаху при всей строгости поста, труда и молитвы не избежать» [Воскобойников 2014, 189–190].