Полная версия

Садистская иконография. Портреты и истории мучениц и святых

Затем Анастасия «…была растянута и привязана к четырем столбам вниз лицом; под нее подложили огонь с серой и смолой и мучили ее снизу огнем и зловонным дымом, а по спине, без милости, били палками. Мучитель приказал вырвать у нее с пальцев ногти, потом отсечь руки и ноги, а также выбить все зубы».

Дева не сдавалась, и в процессе истязаний продолжала проповедовать и обличать Прова. Один из тайных христиан, наблюдавших за пытками, по имени Кирилл, проявил милосердие и дал Анастасии выпить воды. Таким образом, он выдал себя – его уличили как христианина и тоже казнили.

После пыток Анастасию обезглавили, а тело бросили в пустынном месте на съедение диким животным. Наставница София и местные христиане нашли останки и погребли как положено.

Мученичество святой Анастасии Римской младшей. Минологий Василия II. 979–989. Ватиканская библиотека, Ватикан

Чаще всего Анастасия Римская младшая изображается с крестом в руке, также популярна сцена усекновения ее головы.

Анастасия Сирмийская (Узорешительница)

Анкета

Годы жизни: 281–304 гг.

Место рождения: Рим

Место смерти: Сирмиум (Сремска-Митровице, Сербия)

Статус: мученица

Атрибуты: склянка с лечебной мазью, крест, пальмовая ветвь

Анастасия Узорешительница родилась в конце III века в Риме, в знатной семье. Иногда святую называют Анастасией Сирмийской, поскольку она приняла мученическую кончину в Сирмиуме (сейчас Сремска-Митровица в современной Сербии). Мать девушки, Фауста Сирмийская, была тайной христианкой и, соответственно, воспитала дочь в христианской вере, а ее учителем стал святой Хрисогон.

Отец насильно выдал дочь замуж за некоего язычника Помплия, но Анастасия, желавшая сохранить девственность даже будучи в браке, сказала мужу, что больна, а когда он попытался насильно овладеть ею, вырвалась от него с помощью ангела и осталась невинна.

В это время происходило «великое гонение» императора Диоклетиана на христиан, и Анастасия тайно посещала единоверцев, томящихся в заключении в римских тюрьмах, всячески помогала им, ухаживала за больными и ранеными. Когда ее муж узнал об этом, то запер Анастасию в доме, запретив выходить на улицу, и обращался с ней, как с рабыней. Когда же умер отец Анастасии, оставив дочери все свое огромное состояние и имение, то супруг задумал уморить девушку, чтобы потом жениться на другой женщине. Она писала письма наставнику Хрисогону, где жаловалась на несправедливые обиды, переносимые ею от мужа, и тот утешал и ободрял ее: «А ты, непорочная служительница Христова, прилепись всею мыслию ко Кресту Христову и приготовь себя к делу Господню, и когда ты послужишь Христу по собственному твоему желанию, то от мучений с торжеством перейдешь в блаженную жизнь ко Христу».

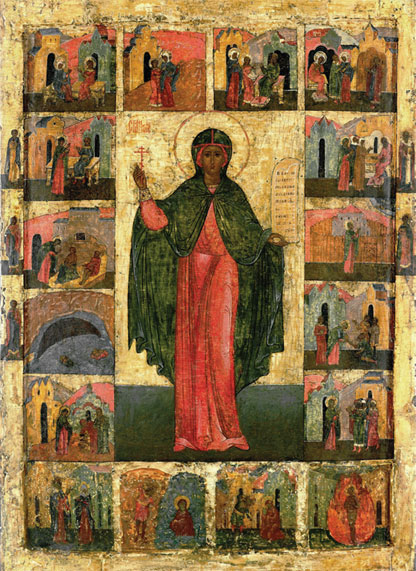

Святая Анастасия с житием. Икона. 1580. Музей русских икон в Клинтоне, США

Хрисогон предрек, что скоро муж Анастасии перестанет ее мучить. Действительно, случилось так, что император отправил Помплия послом в Персию, но в пути корабль попал в бурю и утонул. Овдовев, Анастасия осталась единственной наследницей еще и состояния мужа, и теперь никто не мешал ей заниматься благотворительностью и помогать собратьям по вере.

После того как Хрисогона казнили в Аквилее, Анастасия, которой было об этом видение, пришла туда, оплакала его мощи, хранившиеся в доме пресвитера Зоила (или Зенона), благословила воспитанниц, трех невинных дев Агапию, Хионию и Ирину на подвиг мученичества, а сама отправилась в дальнее путешествие.

Анастасия посетила многие города в Греции и Македонии. Везде она находила гонимых христиан и оказывала им возможную помощь. Кроме того, девушка занималась погребением тел христиан, казненных римскими властями:

«…святая везде служила христианам, содержимым в узах, доставляла на свои средства узникам пищу и питье, одежду и все необходимое и оказывала больным врачебную помощь. Она была отрадою для всех тяжко испытуемых и изнемогающих телом людей, и золотом покупала им облегчение от долговременных тяжких уз. Вот поэтому Анастасия и была названа Узорешительницей, так как своим тайным попечением она многим разрешила узы. Одним она принесла облегчение, других, врачуя собственными руками, она вылечила от неисцелимых ран, иных, бывших полумертвыми, оживила своим уходом, дав им здоровье и силы на ожидавшие их новые мучения…»

Когда она добралась до Сирмиума, то начала навещать и утешать христиан, содержавшихся в заключении. Но в одну ночь все узники были умерщвлены по приказу императора, поскольку казематы переполнились. Когда Анастасия узнала об этом, то много плакала и таким образом выдала себя.

Сначала ее привели на суд правителя области Флора, но тот не смог уговорить ее отречься, а затем девушку передали верховному жрецу всех языческих богов Ульпиану. Он привел Анастасию в свой дом и предложил сделать выбор: в комнате с одной стороны были разложены дорогие наряды и драгоценности, а с другой – орудия пыток. Анастасия без колебаний выбрала вторые, так как полагала, что мученическая смерть приблизит ее к Небесному Жениху – Христу.

Затем Ульпиан отправил Анастасию на три дня в дом к бывшим подругам, ставшим уговаривать ее вернуться к языческим богам, к вере предков. Однако девушка оставалась словно глухой и немой, кроме того, ничего не пила и не ела.

Ульпиан осудил ее на пытки и казнь, но перед тем, как отдать палачам, решил осквернить и приказал привести к себе в покои. Но как только он прикоснулся к телу святой, то вдруг ослеп, его голову пронзила страшная боль, и жрец скончался в страшных мучениях.

После этого случая, воспринятого как чудо, Анастасию снова в цепях отправили к наместнику Флору. Тот предложил ей отдать за свободу все ее состояние, но девушка отказалась, заявив, что все, что у нее есть, принадлежит нищим, больным и страждущим. Тогда святую посадили в темницу, где тридцать дней морили голодом. Анастасия же все это время оставалась здоровой и светлой лицом. Каждую ночь к ней приходила подруга, блаженная Феодотия, незадолго до того претерпевшая мученическую смерть вместе с тремя малолетними сыновьями, и беседовала, укрепляя ее дух в вере Христовой и готовя к грядущим испытаниям.

Анастасию вместе с другими узниками, среди которых был еще один христианин по имени Евтихий, решили потопить в море. Воины посадили всех приговоренных к смерти на корабль, увели его далеко от берега, проделали в нем несколько дыр, а сами сели в лодку, чтобы вернуться на берег. Внезапно корабль раздул паруса и направился к берегу, и все увидели, что им управляет святая Феодотия. Узники сошли на берег невредимыми и попросили Анастасию и Евтихия крестить их в веру Христову, что и было сделано. Позднее все они, уже как христиане, подверглись различным мучительным казням.

Анастасию планировали казнить через сожжение. Ее привязали к четырем столбам, а снизу развели костер. После смерти оказалось, что лицо и тело девы остались неповрежденными.

Анастасия Сирмийская стала одной из наиболее почитаемых святых на Руси, ее считали особо милосердной заступницей, поскольку она облегчала страдания заключенных, безвинно томящихся за решеткой. Отсюда имя «Узорешительница», то есть та, что разрешает или облегчает страдания узников.

Святую принято изображать со склянкой или сосудом лечебной мази, также ее символами являются крест и свиток. Анастасию могут представить находящейся в костре с неповрежденным лицом, обозначив таким образом сцену казни. В православной традиции распространены иконы с клеймами, описывающими основные эпизоды жития, в том числе посещение христиан в тюрьмах.

Анастасия Патрикия

Анкета

Годы жизни: 510–576 гг.

Место рождения: Константинополь

Место смерти: Вади-Натрун, Бухейра (Египет)

Статус: преподобная

Атрибуты: крест, свиток

Даты жизни следующей Анастасии известны: она родилась примерно в 510 году, а умерла в 576-м. Другое ее имя – святая пустынница Александрийская.

Анастасия Патрикия, или Патриция, происходила из знатного и богатого византийского рода (отсюда ее прозвище) и была придворной дамой при дворе императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Она рано овдовела и после смерти мужа дала обет благочестия. В какой-то момент Феодора начала ревновать Анастасию к мужу-императору. Вероятно, какие-то детали намекали на взаимный интерес, тем более что девушка была дамой образованной, остроумной и весьма привлекательной.

Зная мстительный характер императрицы, пришедшей во дворец из борделя, а также прекрасно понимая, что все проблемы при дворе было принято разрешать с помощью яда, Анастасия решила не искушать судьбу и сбежала из Константинополя.

Она добралась до Александрии и основала монастырь недалеко от города. Несколько лет все было спокойно, но в 548 году Феодора умерла, а император Юстиниан начал разыскивать беглянку, поскольку решил, что лучшей новой жены ему не найти.

Анастасии, видимо, доложили, что правитель ее разыскивает, но она категорически не хотела возвращаться к мирской жизни и придворным интригам. Женщина прибежала искать помощи в соседний скит к авве Даниилу Скитскому, известному отцу-пустыннику.

Тот согласился помочь, дал ей мужскую монашескую одежду и поселил в отдаленной пещере, сказав всем, что это его новый ученик, евнух Анастасий.

Святая пряталась там целых 28 лет (даже после того, как Юстиниан умер в 565 году), молилась, постилась и умерщвляла плоть всевозможными доступными способами. Однажды она почувствовала, что ее жизнь подходит к концу, и тогда написала записку спасителю авве Даниилу на глиняном черепке. Тот поспешил к Анастасии и успел провести с ней последние часы ее жизни. Затем наставник предал тело земле у входа в пещеру, где она провела более четверти века. И только после этого открыл миру подлинное имя преподобной и рассказал ее историю.

Императрица Феодора со свитой. 546–547. Фрагмент мозаики апсиды базилики Сан-Витале в Ровенне, Италия

На русских иконах ее принято изображать с крестом и свитком в руках. Возможно, одна из придворных дам, сопровождающих императрицу Феодосию на знаменитой мозаике в базилике Сан-Витале в Равенне, – именно Анастасия Патрикия.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Анкета

Годы жизни: начало II в. – 137 г.

Место рождения: Милан

Место смерти: Рим

Статус: святые мученицы

Атрибуты: крест, лилии, якорь

Мученичество св. Веры, Надежды и Любови. Ок. 1318. Фрагмент фрески церкви Благовещения. Грачаница, Косово

«Бескровные» мученики – самые загадочные святые христианской церкви. Эти люди не переносили реальные пытки, не строили храмы, не обращали в христианство дикие племена, а лишь страдали, глядя на терзания своих близких. Очень часто они осознанно толкали родных на путь христианской веры, а затем, наблюдая за тем, как их пытают во время гонений на христиан, сами испытывали душевные муки.

Одна из самых известных историй о «бескровной» мученице – житие святой Софии и трех ее дочерей. Согласно преданию, они жили в Древнем Риме во времена правления императора Адриана. У Софии, уроженки Милана, было трое дочерей 9, 10 и 12 лет, рожденных в законном браке, что подчеркивается во всех жизнеописаниях. Муж ее умер вскоре после рождения младшей дочери, но семья не бедствовала.

В русскоязычной традиции девочек принято называть Вера, Надежда и Любовь, хотя более правильным следует считать греческий вариант их имен (Пистис – Πίστις, Элпис – Έλπίς, Агапе – Άγάπη) или же латинский (Фидес – Fides, Спес – Spes, Каритас – Caritas), тем более что имя матери, тоже говорящее (София (Σοφία) – Мудрость), переводить все же не стали. Бытует мнение, что она, как убежденная христианка, назвала дочерей в честь основных христианских добродетелей.

Василий Тропинин. Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 1818. Винницкий областной художественный музей

https://artchive.ru/vasilytropinin/works/397281~Svjatye_muchenitsy_Vera_Nadezhda_Ljubov'_i_mat'_ikh_Sof'ja

В 137 году София приехала в Рим вместе с дочерями и остановилась в доме у своей знакомой, Фессамнии. Девочки были красивые, умненькие и, естественно, добродетельные, так что слухи об их изрядных достоинствах распространились по всему Риму достаточно быстро. Первым ими заинтересовался некто Антиох, именующийся в житиях начальником области.

Именно он поспешил доложить императору Адриану о прибытии в город юных красавиц, которые к тому же исповедуют христианскую веру. Адриан повелел тотчас доставить Софию и ее дочерей к себе во дворец. Перед тем, как последовать за императорской охраной, мать и девочки прочитали молитву: «Всесильный Боже, сотвори с нами по Твоей святой воле; не оставь нас, но пошли нам Твою святую помощь, чтобы сердце наше не устрашилось гордого мучителя, чтобы не убоялись мы страшных его мучений, и не пришли в ужас от смерти; пусть ничто не отторгнет нас от Тебя, Бога нашего». Взялись за руки, сплетя их подобно венку, и пошли в императорский дворец, глядя на небо и «с сердечным воздыханием» вверив себя воле Господа.

Художники как на картинах, так и на иконах, чаще всего писали именно эпизод общего моления перед предстоящими испытаниями, когда девочки еще находятся под защитой матери, но призывают божественное покровительство для того, чтобы достойно выдержать то, что их ожидает. Иконография сцены напоминает иконографию Богоматери Милосердия в западноевропейском искусстве или Покрова Богоматери в русской иконописи. Фигура матери возвышается над фигурами дочерей, как бы закрывая и защищая их. В некоторых вариантах София укрывает девочек своим плащом.

На картине «Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья» (1818) Василий Тропинин[12] изобразил святых сестер и их мать в виде плотно скомпонованной группы, что композиционно должно обозначать их единение в вере. А жесты персонажей наглядно демонстрируют силу материнской, дочерней и сестринской любви.

На картинах и иконах Вера и Любовь могут держать кресты, символизирующие христианскую веру, и цветки лилии, указывающие на их невинность, а Надежда – якорь, традиционно обозначающий надежду как христианскую добродетель.

Представ перед императором, все они подтвердили, что приняли христианство. Адриан, желая убедить женщину вернуться самой и вернуть дочерей в лоно язычества, повелел ей отправиться в дом некоей знатной дамы по имени Палладия, та должна была три дня наблюдать за Софией и девочками, а затем привести назад во дворец на суд.

Все это время София потратила на то, чтобы морально подготовить Веру, Надежду и Любовь к будущим мучениям:

«Дочери мои возлюбленные, ныне время вашего подвига, ныне настал день уневещения вашего бессмертному Жениху, теперь-то вы сообразно именам вашим должны показать веру твердую, надежду несомненную, любовь нелицемерную и вечную. Настал час торжества вашего, когда мученическим венцом вы будете венчаться с прелюбезным Женихом своим и с великой радостью войдете в пресветлый Его чертог…»

Через три дня девочки уже «испытывали сладость в сердце и радовались духом, ожидая времени мучения как брачного часа».

Семье, как водится, предложили отречься от Христа и поклониться богине Диане (Артемиде), естественно, они отказались, и их приговорили к пыткам и отсечению головы.

Начали со старшей, Веры (Пистис, или Фидес). Ее раздели донага, долго били плетьми, при этом она боли не чувствовала, ощущая свое тело «как чужое», затем у нее отрезали грудь (сосцы), но вместо крови из ран потекло молоко. Затем девочку решили изжарить на решетке, установленной над горящими углями. Несмотря на то, что Вера провела так два часа, огонь не причинил ей вреда, даже не опалил кожу и волосы. Присутствовавшие восприняли это как чудо, и многие обратились в христианство.

Святые Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. Икона Новгородской школы, XVI в. Государственная Третьяковская галерея

Мученичество святых Веры, Надежды и Любови. Минологий Василия II, 979–989. Ватиканская библиотека, Ватикан

http://p2.patriarchia.ru/902/830/1234/1IMG_02.jpg

Затем девочку посадили в котел, наполненный кипящей смолой и маслом, но сила молитвы Веры превратила содержимое в прохладную воду. Фантазия у палачей иссякла, и ей отрубили голову. Перед казнью она поцеловала мать, а София «…нисколько не скорбела о дочери своей, ибо любовь к Богу победила в ней сердечную печаль и материнскую жалость к детям. Она о том только сокрушалась и заботилась, как бы какая-либо из ее дочерей не устрашилась мук и не отступила бы от Господа своего».

Сестры Веры изнывали от нетерпения, желая воссоединиться с ней и со Христом в Царствии Небесном. Так что Надежда (Элпис, или Спес) поспешила повторить слова о том, что поклоняться Диане она не будет и готова принять мученическую смерть.

Ее тоже сначала били, пока палачи не устали. Затем бросили в огонь, но благодаря молитве дева осталась невредимой. Потом Надежду подвесили на железных крюках и «строгали ее тело железными когтями». Кровь лилась рекой, но от кусочков плоти исходило райское благоухание, а с лица девочки не сходила блаженная улыбка. После чего Надежду, как и сестру, решили бросить в котел с кипящей смолой и маслом, но чан неожиданно растаял под воздействием огня, словно воск, кипящие смола и масло разлились, а окружающие, оказавшиеся слишком близко, серьезно пострадали. Происшествие разозлило императора, и он повелел поскорее отрубить осужденной голову.

София возрадовалась и пожелала средней дочери поскорее воссоединиться с Верой и со Всевышним: «Взяв тело ее, мать прославляла Бога, радуясь мужеству дочерей своих, и побуждала к таковому же терпению своими сладкими словами и мудрыми увещаниями и младшую свою дочь…»

Генрих Мария фон Гесс. Вера, Надежда и Любовь. 1819. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Любовь (она же Агапе, или Каритас) также отказалась поклониться Диане и торопила палачей заняться и ее испытаниями. Девочку распяли на колесе, так что руки и ноги выворачивались из суставов и отделялись от тела, и долго били палкой так, что земля под местом пытки пропиталась кровью. Затем Любовь отправили в раскаленную печь, но ей, как и сестрам, огонь не причинил никакого вреда, а вот пламя, вырвавшееся из печи, опалило зрителей и даже самого императора, поспешившего убраться подальше. Потом Любови просверлили руки и ноги железными буравами и, наконец, отрубили голову.

Сцена массового отрубания голов сестрам Вере, Надежде и Любови была представлена в знаменитом Минологии Василия II (985 г.) и на фреске в монастыре Грачаница в Косово (XIV в.).

Когда все закончилось, София, тихо радуясь тому, что дочери ее теперь пребывают в Царствии Небесном в обществе Иисуса, положила их тела в дорогой гроб и на погребальной колеснице отвезла его за пределы Рима. Там она похоронила тела на высоком холме, три дня молилась на могиле, пока не умерла сама. Местные христиане предали ее земле там же.

Святую Софию принято изображать в виде почтенной матроны в обществе ее дочерей-отроковиц, иногда Веру, Надежду и Любовь пишут отдельно.

Есть версия, что эти мученицы олицетворяют христианские добродетели, а не являются реальными историческими личностями. В частности, Веру, Надежду и Любовь в виде прекрасных дев нарисовал участник Братства назарейцев[13], немецкий художник Генрих Мария фон Гесс[14]. На его картине героини сидят под стройным дубом, символизирующим веру и добродетель. При этом Вера, как главная из христианских добродетелей, находится в центре, в ее руках Евангелие и потир (чаша для причастия). Она одета в красное платье и голубой плащ – традиционные цвета Богоматери. Любовь, сидящая слева от нее, держит на коленях младенца, представляющего невинную человеческую душу, за ее спиной куст роз – знак сердца Христова и вечной жизни. Справа от Веры сидит Надежда. На ней зеленое платье, цвет которого напоминает о царстве Божием и победе Жизни над Смертью, и белый плащ. В руках – цветок герберы, означающий невинность и чистоту.

Перпетуя и Фелицитата

Анкета

Годы жизни (для обеих): около 181–203 гг.

Место рождения: Карфаген

Место смерти: Карфаген

Статус: мученицы

Атрибуты: корова, поцелуй

История святой Перпетуи неразрывно связана с историей Фелицитаты и еще нескольких раннехристианских святых, пострадавших вместе с ними. Случилось это в Карфагене, в 203 году.

Перпетуя была молодой вдовой, происходившей из знатной семьи. У нее недавно родился ребенок, женщина кормила его грудью. При ней состояла служанка-рабыня по имени Фелицитата, пребывавшая на последнем сроке беременности. Их имена, возможно, восходят к устойчивому латинскому выражению «perpetuum felicitate» (переводится как «постоянного счастья»), что было популярным поздравлением. Вместе с ними действующими лицами жития были двое свободных граждан Карфагена, Сатурнин и Секундул, а также раб по имени Ревокат, муж Фелицитаты.

Все они считались катехуменами Карфагенской христианской церкви. Катехумен, или, иначе говоря, оглашенный, это еще не христианин, а человек, только готовящийся принять святое крещение и стать полноправным членом христианской общины, то есть проходящий катехизацию. В то время в Карфагене, как и во всей Римской империи, согласно указу императора Септимия Севера, исповедовать христианство было можно, а вот посторонним присоединяться к церкви было запрещено. Так что оглашенные оказывались вне закона.

Как водится, у катехуменов Карфагена нашлись «доброжелатели», донесшие властям, поспешившим взять их под стражу. Вскоре к ним присоединился и брат Перпетуи, Сатир, – будучи христианином, он предпочел разделить судьбу сестры и других единоверцев. Все пятеро катехуменов успели принять крещение перед тем, как были брошены в темницу.

Роберт Лентц. Святые Перпетуя и Фелицитата. 2005. США

https://giveninstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/Perpetua-and-Felicity_2.jpg

Неизвестный польский художник. Богоматерь с Младенцем и святыми Фелицитатой и Перпетуей. Ок. 1520. Национальный музей, Варшава

«Страсти святых Перпетуи, Фелицитаты и с ними пострадавших» – один из наиболее ранних житийных текстов, посвященных мученичествам первых христианских святых. Так люди смогли узнать о том, что же произошло с Перпетуей, Фелицитатой, Сатиром и прочими, а также о видениях, которые пережили Перпетуя и Сатир в ожидании трагического финала.

После ареста Перпетуя очень переживала о судьбе ребенка, но двое местных дьяконов умудрились подкупить тюремных стражей и принести малыша. Те же стражники за дополнительную мзду позволили женщине оставить его у себя в камере. После чего тюрьма для нее стала подобна дворцу.

Отец Перпетуи, убежденный язычник, пришел в тюрьму к дочери, чтобы убедить ее отречься от Христа ради ребенка. С собой он захватил и местного прокуратора, просившего женщину хотя бы для вида принести жертву в честь императора. Когда стало ясно, что переубедить ее не удастся, дедушка забрал младенца.

Сцена, когда отец Перпетуи умоляет отдать ему ребенка, запечатлена на картине Антонио Ридольфи[15] «Святая Перпетуя утешает своего отца» 1857 года. Художник, следуя традициям академического искусства, трактует сюжет весьма патетически, противопоставляя коленопреклоненную фигуру мужчины гордо выпрямившейся неумолимой дочери, к чьей груди прильнул младенец.

Все шестеро узников объявили себя убежденными христианами, и их приговорили к классической форме древнеримской казни – растерзанию зверями на арене цирка.