Полная версия

Идол, защищайся! Культ образов и иконоборческое насилие в Средние века

Называя кого-то вандалом, мы чаще всего подразумеваем, что им движет лишь слепой гнев или варварская страсть к разрушению, что он не понимает красоты и величия тех вещей, которые уничтожает. В этом слове сквозит презрение, но часто и страх перед вандалом. Нередко его действия оцениваются как иррациональные или лишенные смысла. Такое тоже бывает (когда человек что-то крушит в припадке безумия или в тяжелом опьянении), но обычно выбор, что сломать, разбить или изуродовать, все же чем-то мотивирован. Если мы считаем статую очередного вождя, которую разбили протестующие, символом угнетения и уродливым истуканом, не имеющим никакой эстетической ценности, то вряд ли назовем тех, кто его сокрушил, вандалами. У этого слова исключительно негативные ассоциации, а нам не захочется их осуждать[27]. Вандалами именуют не только людей, которые атакуют статуи и картины, но и тех, кто, к примеру, вырезает свои имена на колоннах античного храма или ломает двери вагонов в метро. В этом смысле поле значений «вандализма» шире, чем у «иконоборчества», и не ограничено атакой на изображения.

Швейцарский историк Дарио Гамбони соединил эти термины в названии своей книги «Уничтожение искусства. Иконоборчество и вандализм со времен Французской революции до наших дней»[28]. Само слово «уничтожение» (destruction) говорит о факте утраты и о том, что она была сопряжена с насилием. Оно точно описывает одни практики, но обходит другие. Важно помнить о том, что опасные или ненавистные образы часто не исчезают бесследно. Их различным образом «обезвреживают», калечат или переделывают во что-то новое.

Столь же осторожно нужно отнестись и к слову «искусство». На протяжении многих веков образы чаще всего увечили не потому, что в них видели «плохое искусство» или искусство вообще. Это понятие, которое нам так привычно, чаще всего не отражает целей, для которых их создавали. Магическая фигурка, икона и конная статуя государя сегодня легко найдут место в истории пластических форм или в художественном музее. Однако ни один из этих образов не задумывался именно как эстетическое высказывание. Современники часто восхищались их совершенством и мастерством их создателей. Однако у этих предметов были другие функции. Они помогали навести порчу на врага, установить связь с небесным патроном или утверждали власть монарха[29].

Причины, которые побуждали людей атаковать такие образы, обычно лежали в плоскости магических практик, религиозного культа или политических конфликтов. Большинство «вандалов» вряд ли задумывались о том, что ненавистные им изображения эстетически несовершенны, или мечтали, низвергнув старое искусство, проторить дорогу новому.

В XX в. художники-авангардисты порой покушались на признанные шедевры, чтобы их десакрализовать, освободить искусство и общество от их давящей власти[30]. Однако чаще мотивы были иные: политические активисты, например английские суфражистки, требовавшие предоставить женщинам права голоса, повреждали статуи и картины, чтобы привлечь внимание к социальным несправедливостям или политическому произволу. В 1914 г. Мэри Ричардсон (1882/1883–1961) порезала ножом картину Веласкеса «Венера с зеркалом» (1647–1651), висевшую в Национальной галерее в Лондоне. Она заявила, что пыталась уничтожить образ самой прекрасной женщины из мифологии в знак протеста против британского правительства, которое уничтожает «прекраснейшую героиню в современной истории». Речь шла об Эммелин Панкхёрст – основательнице движения суфражисток, которая тогда держала голодовку в тюрьме. Ричардсон критиковала тех, кто будет оплакивать участь картины, представляющей женщину, но равнодушен к тому, что делают с реальными женщинами. Не ставя под сомнение художественную ценность «Венеры», она противопоставляла искусство (которое прославляют) и справедливость (которую попирают)[31].

Когда мы говорим о Средневековье и раннем Новом времени, то надо помнить, что красота порой спасала образы от уничтожения по религиозным или политическим мотивам[32]. Однако причины, которые побуждали их атаковать, как правило, не были связаны с их эстетическими недостатками или спорами о природе искусства.

Цензура

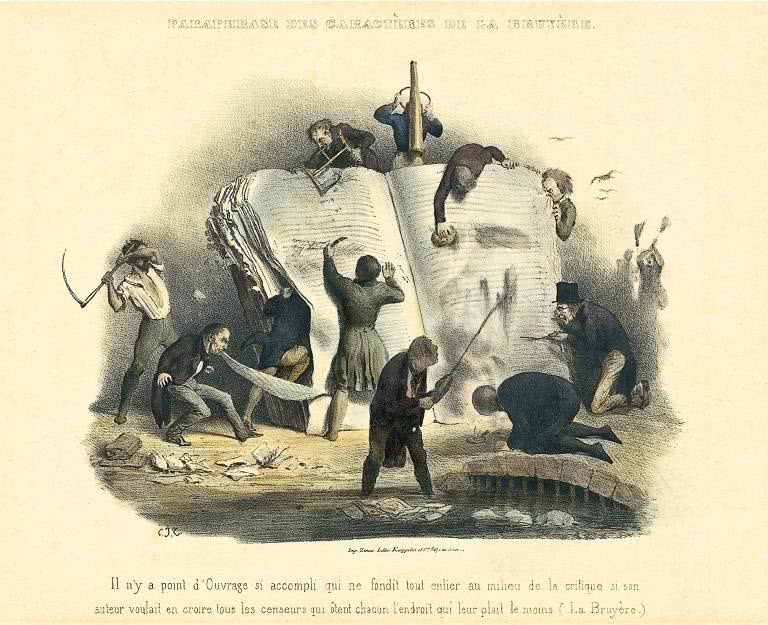

Наконец, остается слово «цензура» (от лат. censura – «суждение», «мнение», «оценка»), которое, увы, всем прекрасно знакомо. Его обычно используют, когда речь идет об ограничениях, спущенных сверху: со стороны государства или религиозных властей. Запрет на издание или продажу книги, закрытие газеты или изъятие из нее крамольной статьи, перлюстрация писем, перечни табуированных тем и имен, которые нельзя публично упоминать (рис. 20). Понятие цензуры применяют не только к словам, распространяемым в письменной форме, но и к устным выступлениям (песням, спектаклям), изображениям (картинам, фильмам) и другим символическим формам (например, компьютерным играм). Их можно запретить к исполнению, положить на полку, «порезать» или заблокировать. Цензура бывает предварительной и последующей (карательной). Она редко ограничивается запретами: о чем не высказываться, что не писать, чего не показывать. Очерчивая круг недозволенного, власти часто диктуют и то, о чем следует говорить и как именно это делать. Надзор над газетными статьями, поэмами, театральными постановками или кинокартинами обычно сопряжен с давлением на их авторов. Объектом цензуры служат не только высказывания, но и высказывающиеся. В ее фокусе – вся цепочка, ведущая к читателям, слушателям и зрителям.

Рис. 20. Цензоры набрасываются на книжный текст, вымарывая, вырывая и выпиливая из него слова и фразы.

Шарль-Жозеф Травьес (1804–1859). Аллегория цензуры.

Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-2015–26–396

Формы и цели цензуры чрезвычайно разнообразны. Настолько, что этому слову едва ли можно дать определение, применимое ко всем странам и временам. По формулировке Роберта Дарнтона, «может показаться, что цензура неизбежно существует повсюду, но повсюду значит нигде. Всеохватывающее понятие стерло бы все различия и, таким образом, потеряло бы смысл. Включать в цензуру запреты любого рода – значит превратить понятие цензуры в пустое клише»[33]. Но даже без всяких определений мы понимаем, что речь идет о контроле над распространением информации, что цензура – это институциональная практика, что она исходит от власти, но часто не сводится к формальным правилам. Она неразрывно связана с другими формами дисциплинирования и опирается на самоцензуру, которую порождает.

Как выглядит цензура изображений? Их модифицируют, чтобы убрать нечто запретное, вредное или опасное: на гравюре с фигурой обнаженной женщины ей замазывают промежность и груди; фотографию ретушируют или кадрируют так, чтобы с нее исчез неугодный политик; из документального или игрового фильма вырезают кадры, где насмешливо показана церковная процессия или вождь предстает недостаточно храбрым и мудрым. Кроме того, неугодные образы могут изымать или уничтожать, а также наказывать тех, кто их распространяет или даже владеет ими[34]. Один из примеров церковной цензуры (и одновременно визуальной политики) – попытки пап и других церковных властей XVII – XVIII вв. запретить создание и распространение образов Троицы в облике человека с тремя головами или тремя «сросшимися» лицами на одной голове[35].

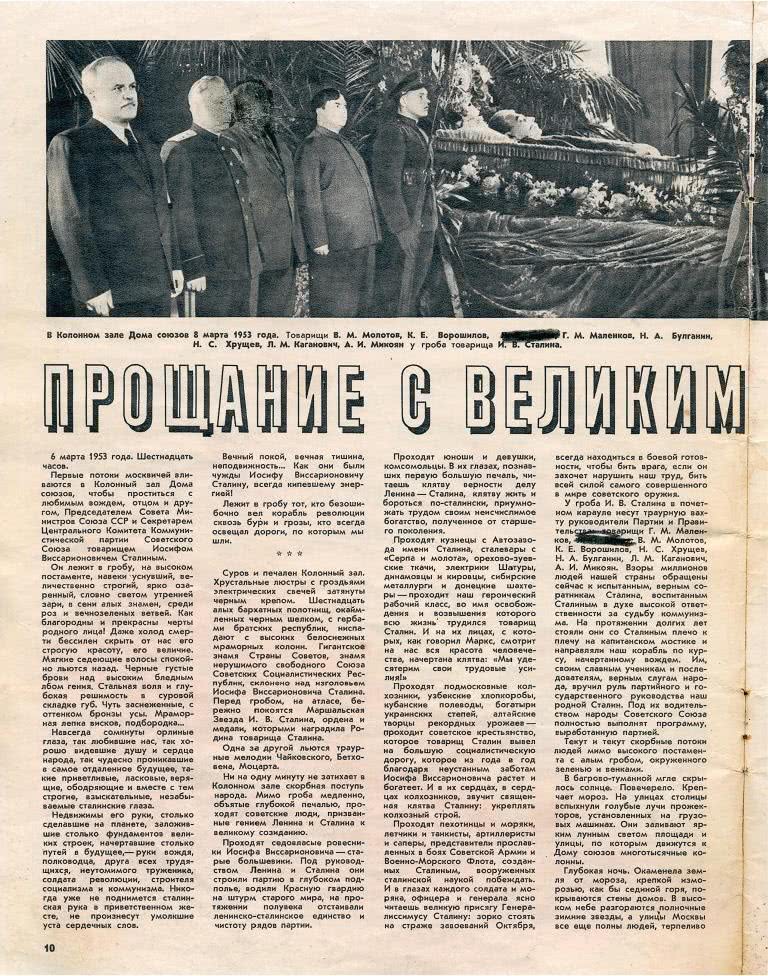

Цензура сверху нередко рождает ответный отклик. Подданные или граждане из идейной солидарности продолжают ту же работу или из страха уничтожают образы, которыми опасно владеть. Классическим примером может служить история сталинского СССР, где фигуры опальных вождей и других «врагов народа» централизованно вырезали или вымарывали с плакатов и фотографий. Боясь репрессий, люди сами убирали изображения опальных руководителей с хранившихся у них плакатов или из книг и избавлялись от арестованных родственников в семейных альбомах (рис. 21)[36].

Рис. 21. Номер журнала «Огонек» (№ 11, 1344), вышедший 15 марта 1953 г., был полностью посвящен прощанию с Иосифом Сталиным. Позже кто-то старательно вычеркнул в тексте все упоминания о Лаврентии Берии и замазал на фотографиях его лицо. Видимо, это произошло после его ареста в июне или расстрела в декабре того же года.

Южно-Сахалинск. Сахалинский областной краеведческий музей

Словом «цензура» чаще всего называют действия современного бюрократического государства или церковных властей Нового времени. Тем не менее его можно встретить и в работах, посвященных более ранним эпохам. Но что называть цензурой, а что нет, часто весьма условно. Например, уничтожение статуй святых или алтарных образов протестантами, которые движимы ненавистью к идолам, скорее всего, охарактеризуют как иконоборчество. А вот вычеркивание каких-то слов и имен из рукописей или печатных изданий, вспомнив о папском Индексе запрещенных книг (1559–1948) или практиках тоталитарных режимов XX в., могут назвать цензурой. Порой это обозначение уместно, а порой скорее нет.

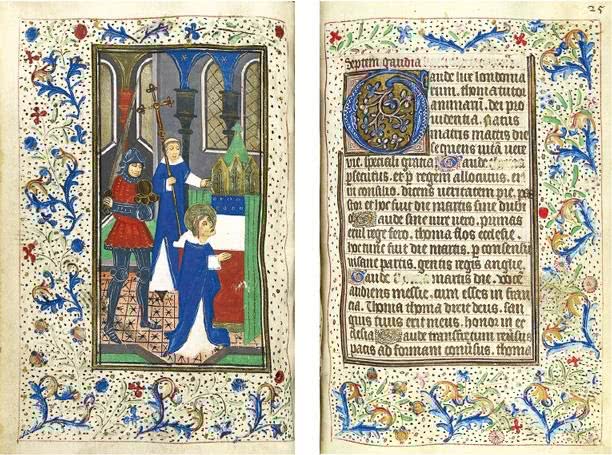

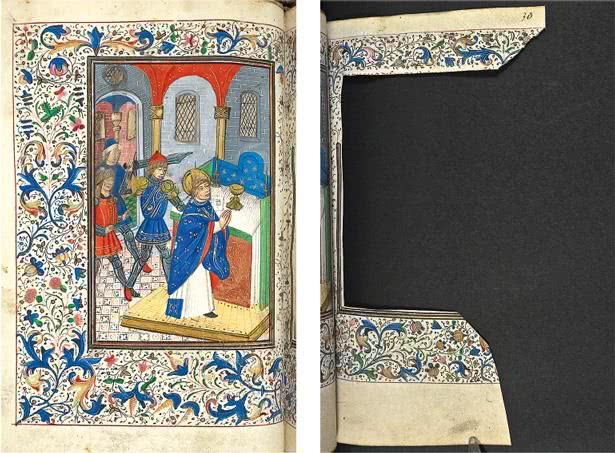

Тут показательна посмертная судьба Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского. В 1170 г. во время мессы в соборе он был зарублен четырьмя рыцарями короля Генриха II. Вскоре его стали почитать как мученика, а к его могиле потянулись толпы паломников – не только со всего королевства, но и из континентальной Европы. До Реформации никому из английских святых не посвящали больше церквей, чем ему. В 1538 г. король Генрих VIII, который за несколько лет до этого порвал с Римом, объявил культ Бекета вне закона. В глазах монарха святой архиепископ, боровшийся за независимость Церкви от короны, превратился в символ мятежа и потенциальное знамя католического сопротивления. Его саркофаг был уничтожен, останки выкопали и, возможно, сожгли; его имя и тексты посвященных ему служб, а также его изображения стали вымарывать и вырезать из богослужебных рукописей, часословов и других книг (рис. 22, 23)[37]. Эта политика похожа на книжную цензуру, которую по религиозным и политическим критериям проводили и проводят многие режимы. При этом она прямо связана с официальным иконоборчеством, которое было обращено против церковных образов (идолов), а оно вписано в более широкий контекст: историю строительства новой Церкви во главе с королем, а не папой, реформы культа и упразднение монастырей[38].

Рис. 22. Слева – сцена убийства св. Томаса Бекета. Справа – текст службы, где имя Thomas несколько раз было выскоблено.

Часослов. Южные Нидерланды, третья четверть XV в.

London. British Library. Ms. Stowe 22. Fol. 24v, 25

Рис. 23. Слева – сцена убийства св. Томаса Бекета. Справа – часть листа с молитвой, обращенной к нему, просто вырезана.

Часослов. Южные Нидерланды, третья четверть XV в.

London. British Library. Ms. Harley 2985. Fol. 29v, 30

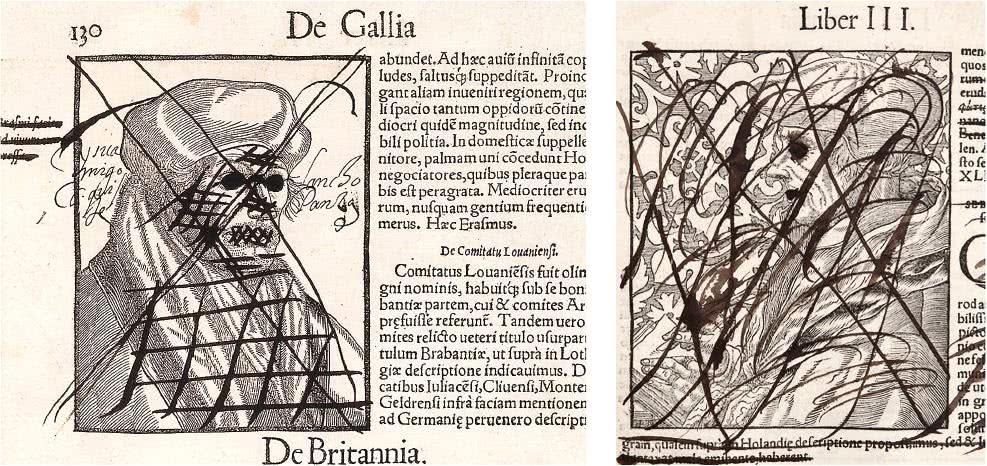

Мы не всегда можем сказать, кто повредил тот или иной образ: официальный цензор или просто возмущенный зритель или читатель. В 1550 г. в Базеле вышло первое латинское издание «Космографии» немецкого гуманиста Себастьяна Мюнстера. В 1559 г. этот энциклопедический труд был включен в первое издание папского Индекса запрещенных книг – перечня еретических или аморальных сочинений, которые не дозволялось читать католикам. В экземпляре, который хранился в библиотеке королей Испании, видны следы правки, сделанной неизвестным католиком. Цензор (в кавычках или без), в частности, осудил похвалы в адрес Эразма Роттердамского (1469–1536). Все труды нидерландского гуманиста тоже были занесены в Индекс с грозной пометкой damnatus primae classis – «осужденный по первому разряду»[39]. В тексте, посвященном Эразму, в «Космографии» кто-то, в частности, вычеркнул слово «ученейший» – doctissimus. Заодно он прошелся пером по его гравированным портретам. И стоит взглянуть на то, как именно это сделано. На одной из страниц неизвестный заштриховал («зашил») Эразму рот и зарисовал его глаза черными кружками, так что на них появилось нечто вроде очков без дужек (рис. 24). В другой главе, где приводится еще один портрет Эразма (здесь уже в профиль), его почеркали еще более эмоционально. Вся фигура покрыта чернильными полосами, а на месте глаза осталось черное пятно – вольнодумца целенаправленно «ослепили» (рис. 25)[40].

Рис. 24, 25. Эразм Роттердамский.

Себастьян Мюнстер. Всеобщая космография (Базель, 1550. P. 130, 407).

Madrid. Biblioteca Nacional de España. № R/33638

Цензура чаще всего подразумевает запрет, изъятие или уничтожение. Параллельно ей существует немало неофициальных, стихийных практик, которые скорее построены на модификации образа. Чтобы выразить свое отношение к изображению, на него часто наносят – обличающий, оскорбительный, насмешливый или ироничный – текст. Например, в XVI в. кто-то из гугенотов выскоблил на фигуре ангела, нарисованного двумя столетиями ранее в соборе Сен-Назер в Безье, слова «варвары» и идолы[41]. Надпись нередко служит знаком победы над образом или его прообразом. Когда в 1527 г. войска императора Карла V Габсбурга взяли Рим, его солдаты-лютеране в нескольких местах написали на стенах Ватиканского дворца, в том числе поверх фресок, имя их духовного отца – Мартина Лютера[42].

Такие граффити, уже не имеющие отношения к цензуре, – один из множества приемов, которые позволяют «присвоить» или обезвредить чужой, ненавистный или опасный образ. Для этого его лишают привычного ореола сакральности и серьезности, высмеивают, унижают или помещают в новую рамку. Одна из распространенных практик – иронический комментарий. Часто его преподносят как прямую речь, вкладывают в уста изображенного. Например, на цоколе памятника Карлу Марксу, который в 1961 г. установили на Театральной площади в Москве, вырезан лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В августе 1991 г. к этим словам приписали краской: «В борьбе против коммунизма». А потом эту надпись и вовсе перекодировали. Вместо призыва к объединению Маркс «покаялся» за советский эксперимент: «Пролетарии всех стран, простите меня»[43].

Кроме того, во время революций и при смене режимов монументы, которые олицетворяют прежний порядок, часто перекрашивают (в цвета победившей стороны и нового режима; в какие-то комичные и позорные цвета) или обряжают на новый лад. Посыл этого действа бывает различен. В 1989 г. в Варшаве руки статуи Феликса Дзержинского выкрасили в красный – как напоминание о крови, пролитой им и советскими репрессивными органами[44]. После Майдана 2014 г. на Украине массово стали сносить памятники Ленину, другим советским вождям и прочие монументы, оставшиеся от советской эпохи. В Запорожье активисты одели статую Ленина (установлена в 1964 г.) в громадную вышиванку, а постамент обклеили полосами с народным орнаментом. Как объяснил один из инициаторов этого действа, «украинизация» должна была защитить монумент от сноса. В 2015 г. Ленина переодели в форму футбольной сборной Украины. Но это его не спасло – год спустя его все равно демонтировали[45].

Разрушить и сохранить

В 1973 г. западногерманский историк Мартин Варнке в сборнике, посвященном истории иконоборчества, писал, что в наши дни уничтожение статуй возможно только в странах третьего мира[46]. Однако реальность вскоре продемонстрировала его неправоту. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. после краха социалистических режимов по Центральной и Восточной Европе, а также странам бывшего СССР прокатилась волна, которая смела многие (а где-то почти все) памятники, оставшиеся от советской поры: фигуры Ленина, Маркса и Энгельса, монументы революции и изображения местных вождей. На этом история постсоветского иконоборчества вовсе не завершилась. Она продолжилась, в частности, в странах Балтии и на Украине после Евромайдана 2013–2014 гг. Там новые власти начали снос статуй Ленина и других монументов, которые не только напоминали о советском прошлом, но и олицетворяли российское влияние. Где-то их уничтожали по инициативе снизу, где-то демонтировали по решению местных администраций. Атаки на монументы выполняли несколько связанных функций. Они утверждали победу нового исторического нарратива, помогали мобилизовать сторонников, а порой направляли энергию активистов в безопасное русло[47].

В те же 2000-е гг. несколько волн «иконоборчества», которые подробно освещались в европейской, американской и российской прессе, поднялись за пределами Европы. Падение режимов Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, а также гражданская война в Сирии сопровождались низвержением статуй вождей и уничтожением других символов режима. Многие участники и внешние наблюдатели этих событий восприняли демонтаж однотипных «истуканов» как символ освобождения от тирании (рис. 26). Параллельно существовало «иконоборчество», которое вызывало на Западе всеобщее возмущение и осуждение. Талибы в Афганистане в 2001 г. взорвали две гигантские (высотой 55 и 37 метров) статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана еще в V или VI – VII вв. (рис. 27). А в 2010-х гг. боевики «Исламского государства» в Ираке и Сирии стали демонстративно разрушать памятники, оставшиеся от древних доисламских культур, например ассирийских быков в музее Мосула или монументы Пальмиры.

Рис. 26. 9 апреля 2003 г. после того, как американские войска взяли Багдад, на площади Фирдос была низвергнута двенадцатиметровая статуя Саддама Хусейна, установленная всего годом ранее в честь его шестидесятилетия. Кадры, сделанные в ходе ее разрушения, превратились в один из важнейших символов падения диктатуры. Демонтаж монумента с помощью троса начали сами иракцы, однако их было не так много, как могло показаться из некоторых репортажей, а вокруг стояли американские военные. Один из них накинул на голову статуи звездно-полосатый флаг, но это вызвало возмущение собравшихся иракцев, и его быстро заменили на иракский.

Фотография Джерома Делэя, 9 апреля 2003 г.

Рис. 27. Аннемари Шварценбах. Тридцатисемиметровая статуя Будды в Бамиане. Снимок 1939–1940 гг.

Helvetica Archives. № SLA-Schwarzenbach-A-5–20/174

Уничтожение древних монументов, которое практиковали исламисты, было мотивировано не только религиозной борьбой с идолами. Важно, что для них древние памятники олицетворяли светский, западный по своим корням культ исторического наследия; стремление национальных государств, с которыми они боролись, легитимировать себя через обращение к доисламскому прошлому и его престижным монументам. Разбивая, расстреливая из гаубиц или взрывая древности, они атаковали ценности, которыми так дорожили люди на Западе и вестернизированные элиты Востока, а также рассчитывали на вирусное распространение видео, на которых запечатлено разрушение[48].

Совсем недавно статуи, разбитые молотками или сброшенные толпой в воду, вновь появились на телевидении и в роликах на YouTube. Только теперь новости пришли не c Востока и Юга, а c самого Запада. 25 мая 2020 г. в Миннеаполисе во время ареста погиб чернокожий мужчина Джордж Флойд. Белый полицейский прижал его шею коленом к асфальту и продержал так восемь минут, несмотря на неоднократные просьбы «Я не могу дышать». Все это было снято на телефоны несколькими прохожими. Убийство Флойда спровоцировало волну протестов против расизма и полицейского произвола, которые проходили под лозунгом Black Lives Matter – «Жизни чернокожих важны». Митинги (порой приводившие к беспорядкам) охватили города США, а потом перекинулись в Европу.

Участники многих акций атаковали памятники, которые, на их взгляд, прославляли колонизаторов и расистов, олицетворяли политическое или символическое господство белых, легитимировали любое неравенство. Нападениям подверглись статуи Христофора Колумба (как зачинателя колонизации Нового Света), генералов-конфедератов, исторических деятелей, как-то связанных с рабовладением, и политиков, выступавших против эмансипации чернокожих или известных расистскими (по сегодняшним меркам) высказываниями.

Судьба памятников регулярно становится камнем преткновения в противостоянии между консервативной Америкой, сторонниками республиканцев, и либеральной Америкой, голосующей за демократов. На фоне поляризации общества вокруг личности Трампа и расового вопроса старые раны Гражданской войны и различные взгляды на историю Юга вновь провоцируют «войны памяти». Для сторонников сноса памятников Конфедерации коммеморация их военных легитимирует расовое неравенство и оскорбительна для потомков рабов. Защитники монументов Юга, напротив, убеждены, что «либералы и левые покушаются на их историческую идентичность», называют героев, сражавшихся за свое государство и свои семьи, преступниками и «пытаются довоевать Гражданскую»[49].

Как сформулировал в недавней книге «Битва за прошлое. Как политика меняет историю» американист Иван Курилла, поворот общественного внимания в сторону памятников, как правило, служит орудием мобилизации: против либерального истеблишмента для республиканцев и против Трампа и консервативного реванша – для демократов. «Мы видим, что американские "войны памяти" обострялись в моменты, когда одна из ведущих партий оказывалась в глубоком кризисе. Атака на инициативу и символы доминирующего подхода к прошлому (на попытку многосторонней оценки атомной бомбардировки Хиросимы в период президентства Билла Клинтона и на памятники Конфедерации во времена Дональда Трампа) является способом мобилизации активистов и создания объединяющей идейной платформы, не связанной с конкретной повесткой дня, которая в такие моменты еще не сформирована»[50].

Протесты BLM начались и в Англии. Например, в Бристоле активисты сбросили в воду статую Эдварда Кольстона (1636–1721) – купца и одного из администраторов Королевской африканской компании, которая имела монополию на торговлю африканскими рабами (памятник был установлен, чтобы отметить его роль филантропа и щедрые траты на благотворительность). А в Лондоне демонтировали памятник Роберту Миллигану (1746–1809) – шотландскому купцу, совладельцу сахарных плантаций на Ямайке, где трудились африканские рабы, и одному из инициаторов строительства Вест-Индских доков. В одних случаях протестующие стихийно атаковали, покрывали граффити, обезглавливали и сбрасывали статуи с пьедесталов. Так, в Бристоле несколько манифестантов придавили шею металлического Кольстона так же, как в Миннеаполисе полицейский душил (фиксировал на земле) Флойда. В других случаях местные власти, откликаясь на требования BLM или стремясь избежать эскалации, сами демонтировали спорные монументы[51].

Атакам подвергались статуи, установленные в публичном пространстве. В них видели прославление изображенных, а значит, легитимацию наследия колониализма и рабовладения, которое нуждается в пересмотре. В ходе дискуссий, развернувшихся вокруг BLM и новой волны «иконоборчества», периодически звучали призывы убрать спорные изображения с площадей, улиц или фасадов общественных зданий в музеи – нейтральное пространство, которое их «обезвредит» и снабдит историческим комментарием.

В отличие от всех всплесков и волн политического иконоборчества, которые поднимались на постсоветском пространстве, в Европе и Америке в последние десятилетия, исламисты в Сирии и Ираке политизировали, а потому уничтожали не только современные монументы, установленные на улицах городов, но и музейные древности.

Очень часто визуальные образы атакуют, поскольку они воплощают нечто тебе враждебное и ненавистное, оскорбляют то, что для тебя самого значимо. Американский теоретик искусства и визуальной коммуникации Уильям Митчелл в книге «Чего хотят изображения?» напомнил о том, сколь по-разному они уязвляют и возмущают. «Одни оскорбляют зрителя, другие – объект, который на них показан. Одни оскорбляют тем, что принижают что-то ценное или оскверняют нечто священное; другие – тем, что прославляют нечто гнусное и презренное. Некоторые из них нарушают моральные табу и нормы приличия; другие оказываются политически неприемлемы, покушаются на национальную честь или без спроса напоминают о постыдном прошлом»[52]. Чтобы уязвить, оскорбить, высмеять или обесчестить недруга, можно атаковать его портреты или образы, которые ему дороги, а можно создать новый образ, на котором он предстанет в смешном, нелепом или позорном обличье[53].

Сегодня никого не удивляет, когда полемика кристаллизуется вокруг военных мемориалов, памятников вождям и других монументов, воздвигнутых режимами, которые еще правят или рухнули совсем недавно. Однако порой случается, что источником напряжения становятся образы, созданные сотни лет назад в совершенно ином религиозном и политическом контексте.