полная версия

полная версияГонимый в даль из Кашгара в Кашмир

Женщины, которые и здесь носили бирюзовые украшения на головном уборе, руководили обмолотом ячменя; зерно его, отличного качества, очень крупное, без оболочки, известно как гималайский ячмень. Все здешние поля искусственно орошаемые, что кажется странным для такого высоко расположенного места (ок. 4000 м), однако в этой части Гималаев осадков выпадает мало, и снежная линия поднимается до 6000 м.

Вдали виднелись бескрайние горные просторы, большей частью бесплодные, пустынные и заснеженные. Гранит и гнейсы суть преобладающие в окрестностях породы, но мне встречались и фрагменты крупнокристаллического диорита.

Незаметно подкрался вечер, из-за хребта вышла луна; из монастыря донеслось приятное пение ламы – вечерний призыв к молитве. Пора настала вернуться в лагерь. Завтра предстоял последний трудный переход через заснеженный ледник Кардонг и перевал на высоте 5350 м.

Однако на следующий день нам не суждено было сходу преодолеть Кардонг-ла. Мы лишь поднялись на высоко расположенные древние морены и заболоченные участки с несколькими источниками, откуда берет свое начало река. Внезапно поднялся сильный ветер, стало очень холодно, и перевал скрылся в вихрях метели. Бхоти заявили, что дальше идти невозможно, и что надо переждать до следующего дня. Пришлось стать лагерем у подножия перевала, возле маленькой каменной хижины, приюта для запоздалых путников. Я не возражал, ибо як, бывший подо мною, оказался довольно слаб и шел так медленно, что я начал сомневаться, сможет ли он вообще перевезти меня через перевал. На самом деле, это был не настоящий як, а дзо273– помесь яка и коровы; таковой гибрид обычно предпочитают для верховой езды из-за его спокойного нрава, хотя он, конечно, не обладает силой и выносливостью настоящих яков. Одомашненный як, когда хорошо выведен и выкормлен, бывает очень крупным животным, с маленькими рогами, массивной головой и тёмно-коричневой шерстью. Идя по снегу, он низко опускает голову, часто набирает его в рот и производит характерное хрюканье, за что и получил свое научное название Bos grunniens (хрюкающий бык). Гибрид снега не ест, не хрюкает, зато своеобразно скрежещет зубами.

Мы уже находились на изрядной высоте, выше 4800 м, что было довольно ощутимо, ибо симптомы горной болезни проявились вновь: усталость, неприятный привкус во рту, потеря аппетита; чай снова стал как неприятное лекарство, как было то на Каракоруме. Ночь была очень холодной. Я проснулся с ощущением удушья, но подсунув подушку под голову так, чтоб была как можно выше, я сподобился заснуть.

Встали рано, до рассвета. Я принял восемь капель строфанта и, может быть, потому подъём показался мне не особенно трудным. Перевал Кардонг-ла274 представляет собой огромный цирк, заполненный ледником, подобный кальдере вулкана с полуразвалившейся стеной. Ледник спускается прямо в разлом, и чтобы добраться до него, необходимо сначала подняться к цирку, пройти по его краю и затем пересечь боковую морену. Путь оказался труден как для яков, так и для лошадей. Дорога шла вниз по крутому левому склону, по обледенелым камням и скалам, по ледовым ступеням. Животные постоянно скользили и падали. В тот раз я ехал на другом яке, животном крупном и сильном, но даже он падал несколько раз. Однажды, когда он всерьёз сорвался и покатился вниз, я едва успел вовремя отскочить в сторону. К счастью, укатился он не далеко и быстро встал на ноги, но продлись его падение ещё немного, неминуемо сорвался бы дальше вниз по крутому снежнику и свалился бы в пропасть, прямо на язык ледника.

В зимнее время, когда ледник покрыт толстым слоем снега, движение по нему не представляет особой опасности, но я не могу представить себе, как это возможно летом, когда камни не скованы льдом, по поверхности ледника стремятся потоки воды, и сам он являет собой лабиринт обрывов и трещин.

Мы достигли гребня морены, дальше предстояло пересечь ледник по глубокому снегу и подняться по его краю до седловины перевала. Животные тонули и барахтались в глубоком снегу, выпавшем за ночь. Навстречу пробивалась следовавшая в Кардонг группа бхоти с ослами, гружеными товарами из Леха. Жаль было видеть несчастного ослика, который опрокинулся на спину и беспомощно дрыгал ножками; на шее у него трагикомично позвякивал колокольчик; тяжелый груз не давал ему никаких шансов самостоятельно встать на ноги, и он, видимо, понимая свои обстоятельства, с покорностью ожидал помощи от людей. Опасное место: вся масса снега, покрывающая ледник, в любой момент могла обрушиться в виде огромной лавины, сметая людей и животных.

Наконец мы достигли вершины трудоёмкого подъема и вздохнули с облегчением, ибо благополучно миновали последний из опасных перевалов на пути в Кашмир. Будто в награду за пережитое засветило солнце, небо стало безоблачным, но бездонная его синева казалась угрожающей. Спуск с седловины перевала был свободен от снега, но оказался длинным и крутым, шел всё время вниз по морене, серпантинам среди скал и нагромождения камней. На боковом гребне ущелья, на самом верху, скальные жандармы напоминали развалины друидских памятников. Добрались до места, где были устроены несколько приземистых укрытий, частично вырытых в земле, частично сложенных из камней; кое-где появились пятачки зелёной травы. Остановились на обед, потом тронулись дальше вниз.

Дорога вниз по ущелью, всё ещё очень каменистая, позволила мне пересесть с яка на лошадь. Вскоре долина сделала крутой поворот влево, и взору предстал живописный вид на террасированные склоны холмов, фруктовые сады, огороды, монастыри на холмах и группы чортенов, один из которых на переднем плане размерами и формой напомнил мне церковь. Горы вокруг оставались каменистыми и бесплодными.

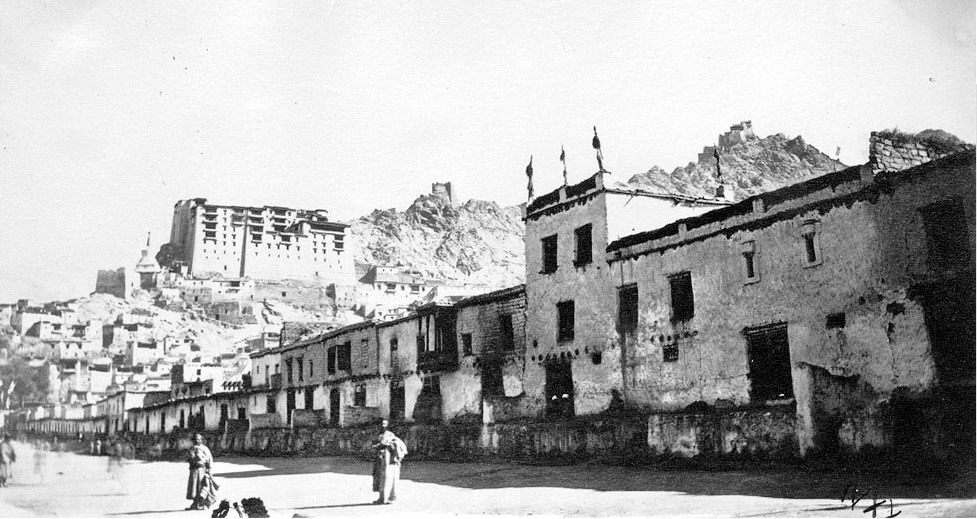

Проехали ещё дальше вниз по ущелью и вышли к лесистому участку в его устье – месту слияния с широкой долиной Инда, текущего с востока на запад. Слева от дороги возвышалась крутая скалистая гора с группой чортенов у её подножия и множеством странных высоких, узких тибетских домов. Вдоль гребня горы расположились древние укрепления, ламаистские монастыри, и в конце его, на возвышении – огромное, высокое и мрачное здание с узкими оконными проемами, в котором нетрудно было узнать то, что я так часто видел на иллюстрациях и фотографиях – древний замок или дворец бывшего правителя Малого Тибета. У подножия холма примостился городок.

Это был Лех!

Глава XI. Лех и путь вниз по Инду

Мы въехали в него через городские ворота. Караванбаши до такой степени был потрясен своеобразием окружающего мира, что слез с коня и с важным видом зашагал впереди каравана. Двигаясь по главной улице, миновали ряд европейских домов со стенами, увитыми пушистым клематисом, и садами, полными цветов; пересекли травянистую поляну, где средь камней струились прозрачные воды родников. Остановились на широком дворе, в тени старых ив и тополей, одетых в желтизну и пурпур поздней осени. Посередине двора расположилось бунгало – просторный одноэтажный дом с верандой.

Лех. Вид базарной площади и дворца. (E.F. Chapman, 1875)[4]

День был тёплым и солнечным. Сам факт прибытия в город, возможность принять ванну и ночевать в доме после нескольких недель палаточной жизни средь камней и снежных бурь – всё это вызвало во мне благодатное чувство душевного покоя.

Тотчас же появились продавцы дров, женщины принесли корм для лошадей. Пара маленьких девочек лет примерно одиннадцати или двенадцати, одетые, как водится, в костюмы с бирюзовой коброй на голове и козьей шкурой на спине, принялись подметать комнаты и стелить ковры на веранде. В бунгало имелось несколько комнат с ванной и туалетом; большая столовая с окнами мансардного типа размещалась посередине. Во всех комнатах полы были покрыты коврами индийского производства. Едва мы успели разгрузить лошадей, как пришли парикмахер и прачка и предложили свои услуги. Я никак не ожидал встретить такие удобства в маленьком тибетском городке, тем более что таковой расположен на высоте 3740 м.

Вечером, после ужина, расположившись в своей комнате в удобном кресле у камина, я почувствовал, что ко мне возвращаются обычные человеческие ощущения. Самая трудная и опасная часть путешествия осталась позади. Я достиг Британской Индии, страны, где существовали закон и порядок, телеграф и почта, настоящие дороги и, что очень характерно, – такие вот бунгало, в одном из которых я оказался.

«Пусть мне ещё предстоит долгий путь, верхом на лошади, на больших высотах, но больше не будет горной болезни, тутека; условия путешествия будут цивилизованными; можно будет бриться каждый день и даже мыться!» Лёжа в тёплой комнате на мягкой кровати, погруженный в столь отрадные мысли, я заснул сном праведника.

На следующее утро меня разбудил радостный звон колоколов. С немым восторгов внимал я их музыке, которую не слышал на протяжении пяти горьких лет! Сколь дорога она сердцу всех русских (кроме, разумеется, большевиков), ибо возвращает воспоминания о былом счастье, о родине, о счастливой семейной жизни, воскрешает самые яркие картины детства, родного дома и светлых праздников! Звонили церковные колокола Моравской миссии, осуществлявшей христианскую работу в Ладакхе275. Через открытое окно и золотистую листву деревьев в комнату проникали лучи утреннего солнца. Небо было ярко-голубым, воздух свеж и прозрачен.

В тот день, в воскресенье, меня пригласили на обед в Моравскую миссию. Любезная хозяйка, госпожа Куниг, показала мне свой дом, все здания и помещения миссии, восхитительный сад, утопавший в цветах душистого горошка, космеи, годеции, огромных пеларгоний и многих других, огород с различными овощами, где также росла клубника, лишь недавно появившаяся в Лехе. Из окна гостиной открывался великолепный вид на долину Инда, высокий горный хребет за рекой с его снежными вершинами и сползающими вниз ледниками.

Члены и сотрудники Моравской миссии в Лехе. (Неизв. автор конца XIX-начала XX в.)

Обед был восхитителен, картофель и брокколи приготовлены отменно. Зная, как трудно сварить что-либо должным образом на высоте более 3700 м, я был так удивлен, что моя хозяйка раскрыла мне секрет своего искусства. Весь обед был приготовлен в специальном аппарате, в чём-то вроде «пищеварки Папена»276, т.е. в герметичной ёмкости, находящейся под повышенным давлением пара. Ингредиенты помещаются в аппарат, крышка его завинчивается; после нагрева в течение определенного времени и выдержки готовое блюдо извлекается непосредственно перед подачей к столу.

Октябрь и ноябрь в Ладакхе – лучшее время года. В январе и феврале очень холодно, иногда внутри каменных домов даже холоднее, чем на улице. Весна начинается поздно, деревья распускаются не раньше июня.

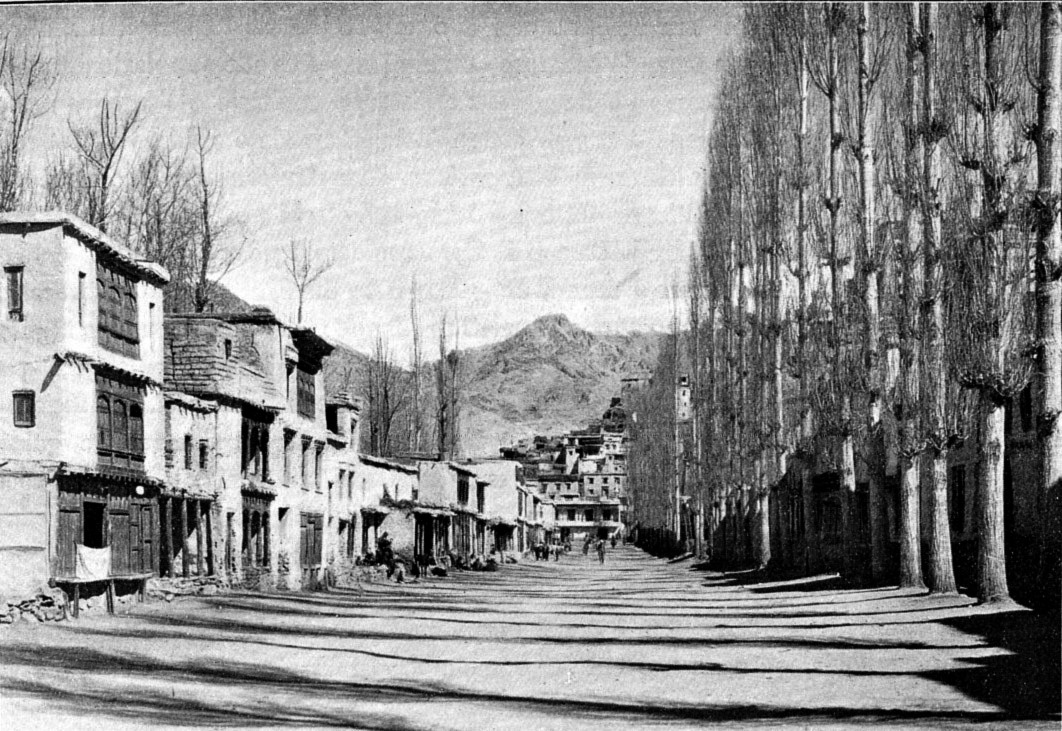

Лех. (F. De Filippi, 1924)[1]

Вот главная улица Леха: она засажена тополями и не раз была запечатлена на фотоснимках; на тех, что я видел, тополя были ещё саженцами. Теперь передо мною стояли взрослые, даже старые деревья, скрюченные и шишковатые. Безусловно, для тополей здесь слишком высоко, но их блюдут, за ними ухаживают. Неподалеку от базара ствол огромного тополя наклонился над аллеей, и чтобы он не рухнул, под ним установили железную опору. Лавок на базаре немного, товары в них не особенно интересны, но торговцы могут предложить на рассмотрение различные редкие антикварные вещицы из Лхасы. Я, например, приобрел старинную фарфоровую чашу-пиалу купно с медным ларцом. Пиала – неотъемлемая спутница каждого тибетца, он всегда носит её где-нибудь у себя за пазухой: так было принято у скифов и, до недавнего времени, у их потомков, киргизов. Люди победнее используют чаши деревянные, более обеспеченные – таковые же, но оправленные серебром, затем по ранжиру следуют полностью серебряные и, наконец, фарфоровые в серебряной оправе. А у многих лам даже есть кубки, сделанные из черепной коробки человека на подставке из серебра, какими пользовались когда-то булгарские ханы. Ещё один незаменимый предмет в обиходе тибетцев – ложка, которая всегда висит у них на поясе. Ложки, размерами до 15 см в длину, делают из металла, и бывают они двоякого вида, для мужчин и для женщин. Те и другие замысловаты: нижняя часть служит для зачерпывания бульона или чая, а верхняя – для размешивания сату, т.е. баланды из жареной ячменной муки с чаем или водой.

Но более интересными, нежели товары, являются человеческие типы, кои можно встретить на здешнем базаре. Здесь и тибетцы из Лхасы, расположенной в трёх месяцах пути отсюда; и кашмирцы, часто одетые весьма живописно и нарядно; индусы из Пешавара; крепкие горцы из Балтистана, чьи серые костюмы настолько сливаются со скалами, что когда они отдыхают на обочине дороги, их едва можно различить; неуклюжие кашгарские сарты с длинными халатами; и прочие, и прочие.

Лингва-франка277 здесь – это наш среднеазиатский тюркский, и редко встретишь человека, который говорит по-английски. Тибетский язык весьма трудно выучить до такой степени, чтобы говорить на нём правильно. Ибо в современном виде он состоит из двух своих подмножеств, необходимых в повседневном общении: язык, используемый между людьми социально равными, и более формальный, на каковом дозволительно обращаться к человеку более высокого ранга, например, слуге – к своему хозяину. Помимо того, существует ещё классический тибетский язык, который не понимают даже многие ламы. По таковой причине бывает забавно читать рассказы некоторых путешественников, повествующих о том, как они «изучали тибетский язык у лам» в Ладакхе и читали «древние манускрипты в монастырях» с дивными историями о пребывании Иисуса Христа в Тибете, где он, якобы, провел несколько лет в качестве чола, т.е. ученика в тибетском монастыре. Подобная чушь была написана одним русским путешественником278 около тридцати лет назад, а совсем недавно её снова разнес по умам русский художник Рерих279.

Послеполуденное время я был занят тем, что ублажал кашгарцев, спутников-керекеши моего каравана, которым скоро предстоял путь домой. Купили барана и зажарили его целиком, приготовили неограниченное количество чая с булочками, сушеными фруктами и т.д. То был знак благодарности за благополучное завершение трудного и опасного путешествия, Худай, как называют его в Туркестане, моё приношение Аллаху. Караванбаши и керекеши, со своей стороны, благодарили меня и желали доброго пути в Кашмир. Они были особенно признательны мне за то, что я, по их словам, «понимал, как путешествовать», не торопил их, не суетился и давал людям и животным достаточно времени для отдыха. А ведь зачастую, путешественник, привыкший к удобствам цивилизации, ставит собственный комфорт превыше всего и спешит добраться до места назначения как можно быстрее, нимало не заботясь о нуждах каравана. Таковой вскакивает на лошадь сразу после завтрака, не понимая, что его слугам нужно время, чтобы собрать вещи, свернуть лагерь и загрузить животных. Забывает, что его обязанностью является последним покинуть бивуак, убедившись лично, что всё правильно упаковано и погружено, что вьючные животные могут идти в ногу с верховыми. Спешить при этом – вопиющая глупость, ибо последствия могут стоить жизни не только животным, но и караванщикам.

Во дворе нашего бунгало жила маленькая девочка лет десяти. Каждый вечер я видел, как она, по-праздничному одетая, расцветая в улыбке, входила во двор с корзиной, полной… конского навоза! Собирание сего ценнейшего продукта на улицах входит в обязанность детей и производится посредством особой лопатки с длинной ручкой. То ж принято и в Кашгаре, но там дети не столь брезгливы, и собирают навоз руками. Однажды, когда после сильного ветра улицы покрылись опавшей листвой, для сбора таковой высыпали на улицу многочисленные дети, по большей части девочки вплоть до малышей пяти-шести лет; все были одеты в традиционные костюмы, имели на голове бирюзовую кобру, а на спине – маленькую корзинку.

Ещё одним очень характерным украшением тибетских женщин служат браслеты из конических раковин. Их надевают на запястья ещё в детстве и носят до конца жизни, поэтому, повзрослев, женщина не может их снять, даже если бы захотела. Так символизируется подчиненное положение женщин. Те из них, которые обращаются в мусульманскую веру, заменяют свои браслеты на серебряные. Молодые девушки недурно выглядят, но быстро стареют, их лица становятся морщинистыми и некрасивыми, кожа темнеет, и тогда в ход идёт ярко-жёлтый сок ягод в качестве косметического средства, с двойной целью: защититься от солнечных ожогов и от дурного глаза.

Но не следует думать, что представительницы прекрасного пола в Ладакхе подчиняются своим мужьям в той же мере, как и женщины магометанских стран Азии. Напротив, Ладакх, или Малый Тибет является единственной в мире страной, где до сих пор преобладает многомужество – вид семейных отношений, официально признанный государством и религией, для европейцев совершенно непостижимый, отталкивающий нас и граждан других стран-соседей, равно мусульман и индусов. Здешняя тибетская семья состоит из нескольких братьев, которые имеют одну жену. Точнее говоря, женится старший брат, но через неделю он передает свои права следующему брату, и так далее. Таковых братьев, делящих между собой расположенность одной жены, может быть до четырех или пяти. Но это далеко не всё. Прекрасная «половина» семьи имеет право дополнительно, на своё усмотрение, выбрать ещё кого-нибудь на стороне. Такой избранник становится полноправным членом семьи, считается братом и пользуется со всеми остальными братьями не только привязанностью их общей жены, но и правами на всё их имущество.

Дочери богатых и знатных тибетцев имеют право на выбор мужей, и те становится членами семей своих жён и участвуют в общем имуществе. Иногда выбор девушки приходится на парня без общественного положения, и тогда, как бывает в сказках, он сразу становится богатым, видным и счастливым обладателем прекрасной девы. Но иной раз может случиться, что избранника постигнет, как тоже бывает в сказках, и злая судьба. Если ему не удастся угодить молодой леди или она разочаруется в своем возлюбленном, то через неделю его могут выгнать из дома и вернуть в прежнее состояние, причём по обычаю, ради смягчения удара судьбы, несчастный бывший муж получает компенсацию в виде овцы. Но даже если он и сподобится пережить неделю испытательного срока и станет постоянным мужем, за женой остается право добавить ему «братьев» ad lib. (на своё усмотрение). Нелегко объяснить происхождение столь странной формы брака. Во всяком случае, это не связано с недостатком женщин, поскольку треть мужского населения и лишь небольшая часть женского проводят свои дни в безбрачии монашеской жизни. Согласно Юлию Цезарю, многомужество было также распространено в древней Британии280.

Религия Ладакха, ламаизм, является печальным примером извращения, которому может подвергнуться возвышенное вероучение, если оно не сопровождается духовным развитием и просвещением. Чистое нравственное учение Будды было превращено в смесь суеверий, диких верований и противоречий. В то же время известно, что в средние века буддизм был широко распространен среди горцев северной Индии и оказал благое влияние на обычаи народа. Во многих районах даже была отменена смертная казнь, и серьёзные преступления просто наказывались изгнанием в более дикие горные области. Основой религиозных воззрений ламаистов лежит идея о необходимости искупления греха в этой жизни посредством молитв, дабы избежать страданий в жизни следующей. Религиозные воззрения и танцы лам, с их гротескными и ужасными масками, внушают простому тибетцу представления о мире ином и чудищах, его ожидающих. Спасением, конечно же, могут быть только молитвы лам. Поэтому каждая тибетская семья посылает сына или дочь в монастырь, чтоб те молились за грехи, но всё же оставляют ветру и воде рутинный труд непрерывно молиться небесам с помощью флажков и молитвенных барабанов.

Существуют две основные секты лам: красная и желтая. В первой монахам разрешено жениться и заниматься сельским хозяйством, а во второй не разрешается ничего, что не касается религиозных действий. Монахи и монахини не отделены друг от друга, последние скорее являются послушницами в мужских монастырях, т.е. выполняют различные обязанности: носят воду, пекут хлеб, готовят еду и т.д.

Помимо ламаистов, среди жителей Ладакха есть много мусульман и индусов, поэтому в Лехе не видно той гармоничной картины быта, каковой отличается уединенная долина Нубры. И всё же Лех – необычайно самобытный город. Своим живописным видом он во многом обязан массивному каменному замку, что возвышается над городом и долиной. Требуются определенные усилия и выдержка, чтобы подняться к нему по узкой лестнице, вырубленной прямо в скале. В этом замке сто комнат, все словно тёмные мрачные мешки, полные пыли, и лишь одна из них содержится в приличном виде, поскольку предназначена для новогоднего визита наследственного правителя Ладакха. Он обитает здесь один лишь месяц, а остальное время предпочитает более приятное место на левом берегу Инда. Старый замок пробуждает мысли о далеком и таинственном прошлом, о легендах и происхождении этого странного народа и земли, затерянных в тумане древности, до сих пор ещё не известных цивилизованному миру Европы.

Очаровательной картиной стал для меня матч по национальной игре поло, организованный представителем махараджи Кашмира. Раньше в поло играли на главной улице города, аллее тополей, но в тот момент для этого служила специальная площадка за городом, между стеной замка и полем с ячменным жнивьём. Отсель на юге, за руслом Инда, взору предстоял внушительный гребень, увенчанный снежными вершинами и ледниками. На севере громоздился утёс со старым замком наверху, а за ним – скалистая гора с тёмным и мрачным монастырём, перестроенным из ещё более древнего замка – во время матча я наблюдал за ним, освещенным лучами заходящего солнца. Играли все: тибетцы, мусульмане, индусы. Зрители разместились на стенах сада и везде, где только можно было найти место. Здесь были тюрбаны и фески, шапки лам и тибетцев. Местный оркестр играл в честь победителей. Можно ли вообразить более живописный фон для древней азиатской игры, берущей начало с легендарных времен императора Афрасиаба?

Представитель махараджи явился на матч в сопровождении нескольких слуг и прирученного кианга – тибетского кулана, Equus kiang281, внешне похожего скорее на светло-гнедого мула, нежели на лошадь или осла. Его легко приручить, но нельзя ни оседлать, ни запрячь.

Ладакхский кианг. (F. De Filippi, 1924)[1]

В киргизских степях Тургайской и Акмолинской областей до сих пор обитает близкородственный вид – джигитай, или монгольский кулан, Equus hemionus. Когда-то у меня был такой, его ещё жеребенком поймал один киргиз, выкормил посредством кобылы и приручил. Забавный был питомец, но с возрастом его нрав испортился. Эти дикие ослы встречаются в Тибете большими стадами в сто голов и более. На протяжении восьмидневного пути из Леха в Лхасу, на открытом бесплодном плато встречается множество киангов, а также диких яков, но охотиться на них запрещено. Кстати говоря, описанный ещё Н.М. Пржевальским дикий як – первоклассная добыча, ибо охота на него требует величайшей выдержки и смелости и сродни поединку между испанским матадором и разъяренным быком. Ладакх полностью заслуживает репутации отменной страны в плане спортивной охоты.

Воздух в долине Инда чист и прозрачен, и горячие лучи солнца обжигают лицо и руки, но в помещениях, куда солнце не проникает, температура может быть ниже по сравнению с наружной на 20-30оС. В то же время воздух очень сухой, даже более сухой, чем в долинах Кашгарии, атмосферных осадков мало, 100-130 мм в году. Поэтому зимой снег в горах не тает, а просто испаряется; снеговая линия проходит на высотах 5800-6100 м над уровнем моря. Воды для орошения мало, поэтому мала и площадь сельскохозяйственных земель; большую часть поверхности страны занимают бесплодные горы, скалы и каменистые грунты.

В географическом, равно этнографическом и политическом отношении Ладакх относится к Индии, но природа здесь такая же, как в Центральной Азии, с её засушливыми пустынными горами, те же здесь тамариск, тополя, ивы, элеагнус (лох) и арча. Хребты Гималаев на юге лишают Ладакх влаги муссонов, и долина Инда местами напоминает долину реки Чу в Семиречье. Первое упоминание в литературе о сей загадочной горной стране содержится в книге китайского паломника Фасяня282 (400 г. н.э.), который в поисках «источника чистой веры» посетил Ладакх, столь хорошо скрытый природою от внешнего мира.