полная версия

полная версияЗакономерность построения биологического процесса адаптации у животных и человека к экзогенным антигенам и естественная система общих физиологических элементов организма: монография

Выявление каталитических свойств у фактора комплекс антиген-антитело подтверждает философское определение жизни. Жизнь, высшая по сравнению с физической и химической форма существования материи, закономерно возникает при определенных условиях в процессе ее развития. Живые объекты отличаются от неживого: они непрерывно обновляются (размножение); изменяются и усложняются со временем (эволюция); приспосабливаются, видоизменяясь, к внешней среде (адаптация), используя для этой цели совокупность химических и физиологических реакций, сущность которых составляет понятие – обмен веществ. Жизнь – величайший химик. Создает она тысячи соединений. Химические эксперименты живого организма важны для его существования и для практической биологии. Практической биологией создана для этой цели специальная наука в биохимии, их изучающая – функциональная и динамическая разделы (т.е. физиологическая химия).

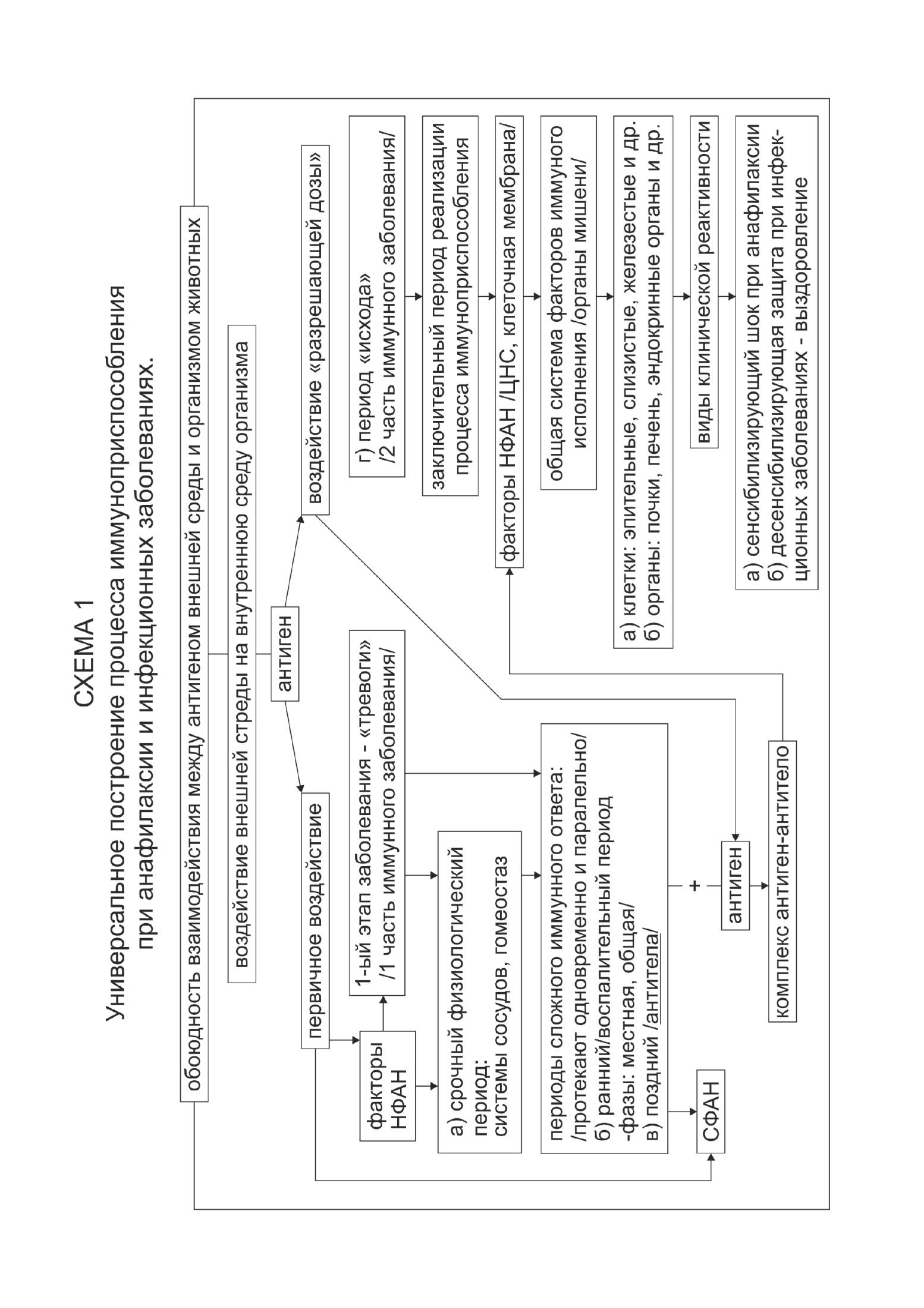

Коренной перелом в ходе процесса иммуноприспособления происходит во второй части заболевания. Этап «исхода» процесса заболевания – самый ответственный для завершения результатов адаптации. Вторая часть заболеваний названа автором этапом “исхода”, в котором подводятся итоги пройденного пути процесса адаптации. Эта часть является завершающим звеном (периодом) в структурно-приспособительной цепи иммунофизиологического процесса, используя для этого скачкообразный механизм преобразований – реакцию немедленного типа (реакция анафилактического шока), при которой происходит возвратный переход (превращение) иммунофизиологической реакции в реакцию физиологическую. Известно, что основным регуляторным механизмом физиологических реакций являются факторы НФАН. С позиций современной физиологии факторы НФАН – это такие биоэнергетические преобразователи, которые под влиянием комплекса антиген-антитело способны изменить силу позднего иммунофизиологического ответа. При воздействии каталитических свойств комплекса антиген-антитело на систему факторов неспецифической регуляции в них возникают такие возмущения, которые приводят в действие исполнительные факторы к организации реакции анафилактического шока. Анафилактический шок (реакция реализации процесса заболеваний) – очень сложное патофизиологическое явление. Законы, формирующие это явление при реализации иммунофизиологического процесса конкретных заболеваний, имеют важное теоретическое и практическое значение. Сущность этого механизма состоит в следующем: биологические свойства комплекса антиген-антитело, являясь пусковым механизмом для всей системы факторов неспецифической регуляции и провоцируя в них устойчивый и резко измененный уровень возбудимости, превращают иммунный процесс в физиологический. Мощное изменение свойств возбудимости в системе факторов неспецифической регуляции, в свою очередь, производит цепь гиперергических превращений, вовлекая в реакцию огромное число исполнительных факторов внутренней среды. Наступает кульминационный момент, во время которого процесс заболевания вступает в завершительную стадию. В этом случае комплекс антиген-антитело является тем звеном, которое в корне перестраивает функцию (нормализует или усиливает) органов неспецифической регуляции, а через них – деятельность всего организма по отношению к конкретному чужеродному антигену.

Результаты финального периода заболевания завершают и закрепляют приобретенные признаки процесса иммуноприспособления, отражая цель по соблюдениям основных условий закона природы – сохранить биологическую индивидуальность конкретного живого организма. Сохранение биологической индивидуальности конкретного живого организма, полученное результатами иммунофизиологического процесса, осуществляется завершением двух способов физиологического переворота:

1) Ценой сохранения жизни – выздоровление (восстановление гомеостаза).

2) Ценой самоуничтожения (разрушение гомеостаза).

Завершение процесса иммунофизиологической адаптации сопровождается приобретением в организме свойств истинного иммунитета. Истинный иммунитет, формируемый многостадийным взаимодействием факторов организма (специфическими, неспецифическими, факторами-посредниками) представляет собой реакцию приобретенной специфической защиты организма против конкретного антигена внешней среды.

Современная биология признает, что механизм возникновения реакции немедленного типа при анафилактическом шоке под влиянием комплекса антиген-антитело продолжает оставаться проблематичным. В научной литературе известно много примеров по изучению этого вопроса, при анализе которых автор вынужден был констатировать: значение ведущей роли факторов неспецифической регуляции для понимания механизма возникновения анафилактической реакции при взаимодействии организма с комплексом антиген-антитело слишком долго не могли понять. Поворот в этом направлении автор связал с исследованиями А.Д.Адо об антигенности, которые он назвал чрезвычайными раздражителями для ЦНС.

Чтобы не довольствоваться голословными фактами, автор обратился к изучению и анализу уже имеющихся в публикации экспериментальным исследованиям. Например, А.Д. Адо (1952,1978), А.Д.Адо и Л.М.Ишимова (1967), И.С.Гущин (1968, 1969) и др. специальными исследованиями, посвященными изучению функции вегетативной нервной системы, гладкомышечной системы и тучных клеток соединительной ткани при анафилактическом шоке, показали крайние степени возбуждения указанных систем, результатом чего является освобождение значительного количества биологически активных веществ: ацетилхолина, катехоламинов, гистамина, серотонина, брадикинина и др. Тем не менее, отсутствие представлений о системе факторов неспецифической саморегуляции помешало авторам правильно оценить результаты своих исследований.

Решение этого вопроса пришло неожиданно. Оно возникло при критической оценке и осмыслении результатов вышеуказанных исследований. Автор, в свою очередь, сделал конкретные выводы: появления в организме больших количеств медиаторов возбуждения нервной системы и целого ансамбля гормонов мозгового слоя надпочечников в момент возникновения анафилактического шока под влиянием комплекса антиген-антитело уже сами по себе являются прямым доказательством, указывающим на крайние степени возбуждения органов неспецифической регуляции. Таким образом, факторы неспецифической регуляции, представляя собой мишень для комплекса антиген-антитело, становятся пусковым механизмом по отношению к физиологической деятельности исполнительных факторов внутренней среды организма. Иными словами, физиологической основой реакции анафилактического шока является формирование результатов позднего иммунного ответа, полученных при взаимодействии каталитических свойств комплекса антиген-антитело с факторами неспецифической регуляции на исполнительные факторы организма. Организм, таким образом, создает условия для реализации биологического закона, ответственного за охрану индивидуальности каждого конкретного живого организма. Важность этого факта становится очевидным. Из него следует, что возникновение крайних степеней возбуждения в системе факторов неспецифической регуляции приобретает значение так называемых «вторичных патогенетических механизмов», которые превосходят первично-патогенетические свойства самого антигена. Это положение доказывает более ранние выводы автора, которыми он руководствовался при разработке классификационной системы иммунофизиологических факторов внутренней среды, отличающихся специализацией функциональных признаков. Кроме того, новое понимание в деятельности комплекса антиген-антитело позволяет представить сущность биологических превращений при организации реакции немедленного типа.

Как же интерпретировать различие иммунофизиологических реакций в процессах при анафилаксии и инфекционных заболеваниях? Несмотря на кажущиеся различия между анафилаксией и инфекционными заболеваниями структурная формула патогенеза у них общая. При этих заболеваниях комплекс антиген-антитело меняет и закрепляет переход иммунной реакции в физиологическое состояние. Различие между ними состоит лишь в том, что финальная часть иммунофизиологического процесса при инфекционных заболеваниях реализуется защитными свойствами антител, а при анафилаксии – смертельно опасными свойствами антител. Эти доводы имеют исключительно важное значение для объяснения заключительного этапа патогенетической цепочки заболеваний. Происходит это, по мнению автора, следующим образом: антитело, взаимодействуя с разрешающей дозой тождественного антигена, превращается в качественно новый иммунный фактор (трансформированный антиген со свойствами катализатора) – комплекс антиген-антитело. Каталитическая трансформация заключительной части заболевания под воздействием комплекса антиген-антитело имеет направленное изменение состояния организма, цель которого – сохранить биологическую индивидуальность своей внутренней среды.

При этом выясняются поразительные свойства трансформированного антигена – способностью нейтрализовать самого себя (роль антитоксина – эндогенное противоядие, например, при инфекционных заболеваниях), т.е. усилить защитные свойства организма или наоборот стремительно усиливать свои разрушительные свойства (роль токсина – эндогенный яд, например, при анафилаксии). Становится очевидным, что выяснение каталитических свойств комплекса антиген-антитело должно глубоко отразиться на наших представлениях о полном построении процесса заболеваний. Выяснение каталитических свойств комплекса антиген-антитело позволяет понять его роль в иммунофизиологическом процессе. Биологическая роль комплекса антиген-антитело состоит в следующем:

1) комплекс антиген-антитело занимает ключевое положение в заключительной реализации процесса адаптации организма к чужеродному антигену;

2) он является механизмом по превращению иммунного процесса в процесс физиологический – при формировании заключительного этапа заболевания выступает посредником между антителом и факторами неспецифической регуляции;

3) его формирование в процессе заболевания закрепляет у конкретной особи приобретенные иммунные признаки. Это положение подтверждает теорию естественного отбора, созданную Ч.Дарвиным, по которой происходит закрепление сохранения особей с благоприятными признаками и уничтожение особей с непригодными для жизни признаками.

Разобравшись в закономерностях взаимодействий между специализированными структурами живого организма при антигенных заболеваниях, можно понять структуру процессуального цикла многих других заболеваний. Оказывается, таким образом, что роль структуры в биологическом процессе организма сводится не к простому перечислению элементов живого организма: существенно то, в каком порядке они взаимодействуют друг с другом. При более глубоком проникновении в сущность явлений возникает насущная потребность в универсальной теории специализированных процессов адаптации в живом организме. Предлагаемая модель антигенных заболеваний помогает понять общее строение многих адаптационных процессов. Адаптационный процесс в живом организме обеспечивается биологической технологией, при которой в ответ на раздражитель всегда происходит строго определенное функциональное соединение взаимодействий специализированных клеток (физиологических, иммунных), тканей, органов в функциональные группы. Способность специализированных функциональных групп (комплексов) вступать во взаимодействие с другими функциональными группами (комплексными соединениями) приводит к бесконечному разнообразию адаптационных явлений.

Предлагаемая структура иммунофизиологического процесса при антигенных заболеваниях дает твердый и внятный ответ на вопрос насколько важна роль регуляторных факторов (иммунных и неиммунных) в самоорганиации охраны своей биологической индивидуальности. Структура показывает изменение действия специализированных периодов, их время и направление; неизменным остается цель – сохранить биологическую индивидуальность живого организма. Описанные факты доказывают следующее: Анафилаксия и инфекционные заболевания – это сложные иммунофизиологические процессы антигенной адаптации, при которых происходят многостадийные специализированные взаимодействия между всеми структурами организма. Эти процессы являются ответной реакцией на антигенный раздражитель. Строгая зависимость отношений между явлениями, составляющих структурную сущность процесса адаптации к чужеродному антигену, реализуется на основе следующих законов:

1) Закон структурной динамики иммунофизиологического процесса при анафилаксии и инфекционных заболеваниях гласит: порядок организации процесса приспособления в живом организме при первичном взаимодействии с чужеродным антигеном наследственно запрограммирован и складывается в строго определенном порядке функционального взаимодействия между специализированными структурами организма. Процесс всегда начинается поэтапным действием, вначале нейрогормональным, продолжается фагоцитарным и антителообразующими механизмами, а заканчивается их влиянием на исполнительные факторы живой системы результатами механизма, образующегося при взаимодействии трансформированного тождественного антигена (комплекс антиген-антитело) с факторами неспецифической регуляции. На каждом из перечисленных этапов биологического процесса антигенной адаптации мы встречаемся со своими, особыми закономерностями, выявляемыми опытным путем;

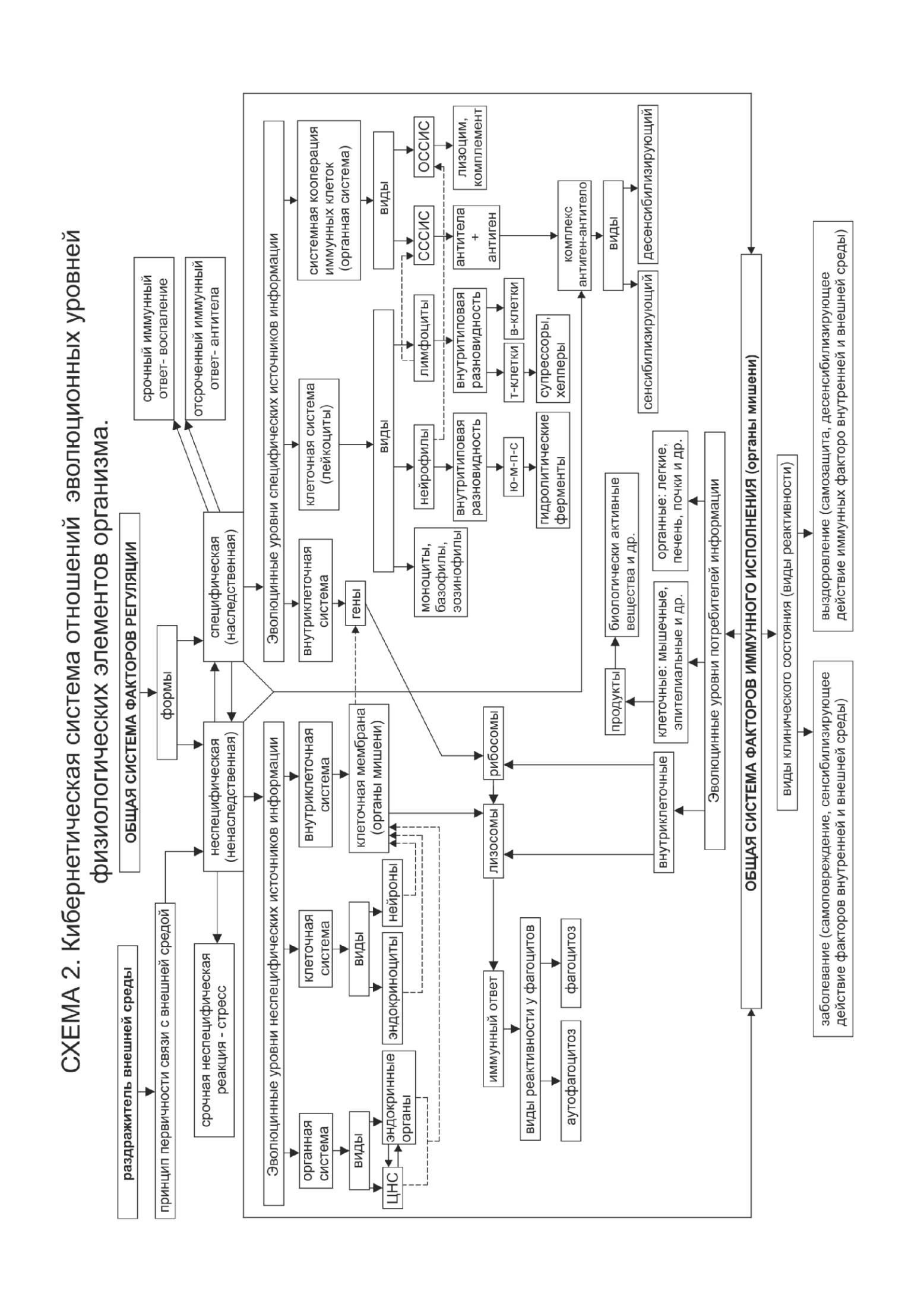

2) Закон системы кибернетической саморегуляции живого организма звучит так: адаптивные свойства жизнедеятельности физиологических элементов находятся от взаимозависимости специализированной деятельности двух форм органов регуляции – НФАН и СФАН, которые, взаимодействуя друг с другом на основе обмена регуляторной информации, адаптируют деятельность физиологических элементов.

3) Основной закон системы саморегуляции сообщества физиологических элементов:

Адаптивная изменчивость свойств физиологических элементов зависит от проявлений информационных характеристик со стороны регуляторных органов. Обменные взаимодействия со стороны наследственных и ненаследственных регуляторных органов меняют свойства физиологических элементов не монотонно, а адаптивно. Объединение наследственных и ненаследственных форм саморегуляции живого организма составляют сущность двух самостоятельных адаптивных направлений в физиологии.

Модель поведения факторов системы иммунофизиологического приспособления, прослеживающаяся на примере развития процессов при анафилаксии и инфекционных заболеваний, при возможных ситуациях может меняться в зависимости от внешних условий. Начало процесса антигенных заболеваний в зависимости от внешних условий может проявляться либо преимущественно местными признаками, возникающими при взаимодействии местных скоплений специализированных клеток или тканей (например, при применении убитых вакцин), либо – общими признаками, формируемыми единым взаимодействием всех структур организма (при применении живых вакцин). В кризисных ситуациях многоступенчатый процесс иммуноприспособления объединяет разные способы самосохранения своей биологической индивидуальности.

Модель полного цикла развития процесса при анафилаксии и инфекционных заболеваниях является первой попыткой. Очевидно, что раскрытие структурных моделей иммунофизиологических процессов в организме при других заболеваниях, дело будущего.

Область научного и практического использования

новизны

Научное значение новизны заключается в выявлении неизвестного ранее структурного определения патогенеза при анафилаксии и инфекционных заболеваниях как развернутую динамику закономерностей, формирующих структурную модель всего иммунофизиологического процесса. На основе новизны автором разработана принципиально новая система кибернетической классификации иммунофизиологических факторов на уровне целого организма. Новизна показывает, что процессы анафилактического и инфекционных заболеваний – это четко отлаженная система антигенной адаптации организма. Свойства приспособительного взаимодействия с чужеродным антигеном иммунофизиологических факторов в общей системе саморегулирующего механизма показывают процесс заболевания в действии на разных уровнях организма – от местных нарушений до изменений в органах и их системах.

Впервые установлена роль органов неспецифической регуляции (ЦНС, эндокринные органы, клеточные мембраны) в иммунофизиологическом процессе. Результаты исследований показали, что интенсивность реализации раннего и позднего иммунофизиологических ответов зависит от уровня функциональной энергии, имеющего отношение к рефлекторно-гормональному потенциалу.

Благодаря структурной теории процесса заболеваний и установлению кибернетической системы саморегуляции организма дана возможность более грамотно взглянуть на адаптивные изменения в живом организме при взаимодействии его с внешней средой. Новизна расширяет наши знания, позволяет пересмотреть систему взглядов на биологию и иммунофизиологию и послужит основой для поиска новых направлений в науке.

Открытие изменяет сложившееся научное представление в физиологии и показывает её не как прикладную, а как самостоятельную науку, опирающуюся на строгую систему отношений специализированных физиологических элементов в организме, позволяющую объяснить развёрнутую адаптивную структуру патогенеза при анафилаксии и инфекционных заболеваниях.

С установлением автором законов саморегуляции становится ясным, что иммунофизиология – стройная, многогранная наука. Иммунофизиологические явления, как и все явления природы, не случайны. Они подчинены строгим закономерностям, причина которых кроется не только в особенностях морфологических и функциональных специализациях факторов самоорганизации организма, но и в способности их к кооперативной деятельности. Многообразие адаптивно-специализированных ответов этой деятельности составляет строение процесса при том или ином заболевании.

Внедрение в практику. С помощью разработанной автором схематической структуры заболеваний можно прогнозировать клинические признаки при развитии инфекционных заболеваний и анафилаксии. Воспроизведение структурной цепи процесса заболевания позволит выбрать наиболее правильный путь лечения в любом звене его развития.

Практическое значение новизны позволит регулировать интенсивность иммунофизиологических ответов в организме. Практическое значение новизны состоит также и в том, что оно позволит углубить и расширить научные представления, обеспечит практических врачей гуманитарной и ветеринарной медицины углублённым подходом в оказании терапевтической помощи больным с разнообразными инфекционными и другими антигенными заболеваниями.

Приложение А

Приложение Б

Библиографический список

1. Адо А. Д. Антигены как чрезвычайные раздражители нервной системы. М., 1952.

2. Адо А. Д. Общая аллергология. М., Медицина, 1978.

3. Безредка А. М. Анафилаксия и антианафилаксия. Н. Новгород, 1929.

4. Беленький Г. С. О роли Н. С. в регуляции морфологического состава периферической крови. Клин: Медицина. 1950. Т. 28. № 9.

5. Воронин В. В. Воспаление. Тбилиси, 1959.

6. Говалло В. И. Этот многоликий иммунитет. М.: Знание, 1980.

7. Гостев В. С. Иммунитет – специфическая защита организма. М., 1960.

8. Гордиенко Н. М. Нервная система и иммунитет. Краснодар, 1949.

9. Гущин И. С. Анафилаксия гладкой и сердечной мышцы. М.: Медицина, 1978.

10. Гущин И. С. Немедленная аллергия клетки. М.: Медицина, 1976.

11. Долгих В.Т. Основы иммунопатологии. –М.: Мед. Кн.; Н.Новгород: Изд-во НГМП,2000.-203с.

12. Дреслер К. Иммунология инфекционного процесса\.Под ред В.И. Покровского,С.П. Гордиенко, В.И. Литвинова. 1991

13. Ерзин М.А.. Об аллергической реакции интеррецептивного тонкого кишечника собаки (Сообщение 1, Бюл. эксп. «Биол. », 1946, 6).

14. Кассиль Г. Н. Внутренняя среда организма. М.: Наука, 1983.

15. Киселев В. И. Изменение спонтанной биоэлектрической активности в подкорковых образованиях при сенсибилизации и анафилактическом шоке. Труды отчетной научной конференции Ростовского н/Д. мед.инта. Ростов н/Д., 1957. С. 43.

16. Козлов В. К. Анафилаксия и вегетативная нервная система. М., 1973.

17. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и иммунология.-Омск: изд-во ОмГАУ, 2002.-512с.

18. Марков Х. М. О функциональном состоянии коры головного мозга в условии белковой сенсибилизации организма. Пат. Физиол., 1958, 5, 21.

19. Мечников И.И. Этюды о природе человека. М., Издательство АН СССР 1961

20. Воспаление, иммунитет и гиперчувствительность / Под ред. Мовета Г. З. М.: Медицина, 1975.

21. Петров Р. В., Хаитов Р. А., Алатауханов Р. А. Иммуногенетика и искусственные антигены. 1983.

22. Поль де Крайф. Охотники за микробами. Издательство: Молодая гвардия. Москва. 1957

23. Редькин Ю. В., Соколова Т.В., Пастухов В.И. Иммуногенез травматической болезни. 1993

24. Райт А. Основы иммунологии: Пер. с англ. – М Мир,1991

25. Северова Е.А., Велищева С.В. Вопросы приобретенной аллергии в судебномедицинской практике. М. : Медицина, 1973

26. Черноух А.М. Микроциркуляция в здоровом и живом организме. М., Знание, 1974.

27. Уилсон Д.. Тело и антитело. Пер. с англ. М., 1974.

***

Копьёв Юрий Павлович – практический врач-клиницист. В 80-е годы ХХ века в инициативном порядке проводил экспериментальные исследования по вопросам иммунофизиологии.

Анализируя результаты исследования, автор создал систему упорядоченного обозначения и объединения всей совокупности внутриклеточных, клеточных и системно-клеточных образований организма, которые образуют функциональную систему его жизнедеятельности.

Автор показал, что функциональный набор эволюционных уровней системных образований организма состоит из 2-х групп: специализированных элементов управления и подчинения, что позволяет построить закономерный порядок их взаимодействия.

Значение теоретической систематизации функциональной деятельности целого организма состоит в том, что она выводит физиологию на новый уровень познания, она выделяется в отдельную науку.

Контактная информация

644029, Россия, Омск | e-mail: j.kopyov@yandex.ru | www.kopyov.ru

Научное издание

Юрий Павлович Копьёв

Закономерность построения биологического процесса

адаптации у животных и человека

к экзогенным антигенам

и

ЕСТЕСТВЕННАЯ система ОБЩИХ физиологических

элементов организма.

В авторской редакции

Верстка, дизайн обложки и инфографики – Таисия Дорофеева