Полная версия

Белые одежды. Не хлебом единым

– А вы будете гадать? – спросила Лена Федора Ивановича.

– Я не верю в судьбу. Еще одно разочарование…

– А во что вы верите?

– Ни во что не верю. Впрочем, налейте, загадаю одну штуку. В виде исключения.

– И что вы загадали? – спросил Вонлярлярский.

– Тайна.

«Если лопнет стакан, то, что мне кажется, – правда, и я на ней женюсь», – загадал Федор Иванович.

– Я тоже загадала на этот стакан, – сказала Лена и опустила кружевной гребень крана. Заклокотал, заиграл в стакане кипяток.

Все молчали. Подождав – может быть, лопнет, – Лена наконец подвинула стакан на блюдце Федору Ивановичу и торжествующе улыбнулась – словно знала все. Он шевельнул бровью и, несколько разочарованный, принял свой чай.

– Нальем теперь мне, – сказала Туманова.

Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Федор Иванович огляделся по сторонам, ища счастливца, и вдруг взвыл от ожога – это его собственный стакан лопнул, кипяток вытек на блюдце и промочил его брюки. Стакан целиком отделился от донышка.

– Ничего себе цена! – шипел от боли счастливый Федор Иванович. – Заглянул, называется, в будущее!

Лена смотрела на него строго. «Что-то подозрительное ты загадал», – говорило ее лицо.

«Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает?!» – подумал Федор Иванович.

– Федя, у тебя обязательно сбудется, – сказала Туманова. – Это тебе говорит квалифицированная гадалка. Но приготовься. Будет страдание.

– Так как же у вас все-таки обстоит с верой? – спросил Стригалев, глядя в свой стакан.

– Есть, Иван Ильич, три вида отношения к будущему и к настоящему, – с такой же серьезностью сказал Федор Иванович, выставляя вперед три пальца и загибая один. – Первое – знание, – он загнул первый палец, – основывается на достаточных и достоверных данных. Второе – надежда. Основывается тоже на достоверных данных. Но недостаточных. Наконец, третье, что нас сейчас интересует, – вера. Это отношение, которое основывается на данных недостаточных и недостоверных. Вера по своему смыслу исключает себя.

Сказав это, он нечаянно взглянул в сторону Вонлярлярского. Тот пристально изучал его. И тут же, немного запоздав, опустил глаза. Чтобы не смущать его, Федор Иванович отвернулся и встретил серьезный, несколько угрюмый взгляд Стригалева. И этот опустил задрожавшие веки. «Они все боятся меня», – подумал Федор Иванович и отвел глаза. И прямо наткнулся на строгий, внимательный взгляд Лены сквозь очки. Похоже, весь этот вечер Туманова устроила по их заказу – чтоб они «на нейтральной почве» могли присмотреться к Торквемаде. И дядик Борик потому сел рядом и даже иногда приобнимал его – он знал все и хотел поддержать Учителя.

Опять прозвучал хрустальный сигнал.

Это был Василий Степанович Цвях в своем командировочном, темном и несвежем, костюме, краснолицый, мускулистый и седой. Он появился в двери и окинул общество доброжелательным взглядом. Увидел Туманову, пронес свои желтоватые седины к ней, представился и, кланяясь, попятился к двери.

– Извиняюсь, – сказал он, вежливо дернувшись. – Я прервал вашу беседу.

– Васи-илий Степанович! – пропела Туманова баском. – С вашим участием она потечет еще веселей! Вот кого мы сейчас спросим. Вы не слышали нашего спора. Как вы считаете, Василий Степанович, может быть в добре заключено страдание?

– В добре? Вполне. Это была самая любимая тема моего отца. Я запомнил с его слов несколько цитаток. Одна как раз сюда подходит. «Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли? – Тут Цвях поднял палец. – Они пришли от великой скорби».

– Ого! – почти испуганно сказал Стригалев. – Это он сам сочинял такие вещи?

– Такие вещи не сочиняют, – сказал Василий Степанович с чувством спокойного превосходства. – Их берут из жизни, записывают… И текст сразу становится классическим трудом. Это Иоанн Богослов, был такой мыслитель. Ваш вопрос занимал людей еще тыщу лет назад.

Наступило долгое молчание.

– Василий Степанович… – осторожно проговорила Лена. – Мы тут гадали. Хотите погадать?

– Никогда не гадаю. Даже в шутку.

– Не верите в судьбу, а? – хитро подсказала Туманова.

– Вообще ни во что, – был скромный ответ с потупленными глазами.

Федор Иванович удивленно на него посмотрел.

– Позвольте, но когда-нибудь вы верили? Кому-нибудь… – осведомился Вонлярлярский, трясясь от старости и изумления.

– Когда-то… Когда совсем не думал. Тут или думай, или верь… Но, товарищи, у каждого накапливается опыт. И у меня, значит, это самое…

– Еще один неверящий! – Туманова захлопала в ладоши. – И вы с нами поделитесь?

– А что делиться, дело простое. – Василий Степанович прошел к столу, уселся и хозяйским движением руки попросил себе чаю.

Лена ответила чуть заметным наклоном головы.

– Я могу позволить себе верить только на основе личного опыта, – сказал Цвях, принимая от нее стакан. – Личного опыта, который, к примеру, говорит: «Дед Тимофей всегда верно предсказывает погоду». Здесь я доверяюсь своему опыту, и получается уже не вера – а почитай что знание. А когда говорить про погоду берется неизвестный мне человек, тут я могу только притвориться для вежливости. Стало быть, никакой веры. Никаких призраков.

– Простите, простите… – послышался голос Вонлярлярского. Эти мысли для него были новы, и он странным образом крутил головой, чтобы они улеглись как надо. – Простите, – сказал он, – как же я могу жить в семье, если «никакой веры»?

– А зачем верить? Ты ведь знаешь, что они тебя не обманут. Простите, я хотел сказать: вы знаете. Так это же лучше, чем говорить им: «Я допускаю, что вы меня не обманете, я верю вам». Особенно если с затяжечкой такой скажу. Нет! Я знаю вас! И безо всяких там колебаний, без веры отдаю вам все свое. Беритя! – Иногда у Василия Степановича прорывался деревенский акцент.

– И в коммунизм нельзя верить, а можно только знать? – не отставал Вонлярлярский, округлив глаза, крутя головой.

Федор Иванович посмотрел на него с укоризной.

– Не можно, а нужно знать, – ответил Цвях. – Этим он и отличается от религии.

– В общем, да, конечно… А вы-то много знаете?

– Если честно сказать, очень мало. Не имею достаточных данных.

– Вот видите… А говорите, верить нельзя. Как же без веры?

– Очень просто. То есть, вернее, сложно. Ищу данные и буду искать, пока не найду.

– И тут данные! Вы не сговорились с Федором Ивановичем? – спросил изумленный Вонлярлярский.

– А чего сговариваться? К этому все придем. Зачем мне верить, что «а» есть «а», если я знаю это. Зачем мне верить, что «а» есть «б», когда я знаю, что это не так. Правда, современная мудрость говорит… Ну, пусть докажет. Верить – это значит передать свой суверенитет. Можно матери. Можно другу. Можно – испытанному авторитету. Испытанному. И все – до определенной точки. Я верю матери, но знаю, что она недостаточно образованна. И когда она говорит об эпилептическом припадке: «Возьми за мизенный палец, подержи, и все пройдет», я мягко, чтобы не обиделась, обхожу ее совет. И никому я не поверю, кто мне скажет: «Возьми за мизенный палец». Даже если это будет говорить самый что ни на есть… Я вычеркиваю начисто всякую веру и отлично, товарищи, обхожусь одним знанием. А так как я знаю, что его у меня маловато, – тем более.

– То есть как? – изумился Вонлярлярский.

– А так. Не суюсь!

– Феденька, а почему это ты ни во что не веришь, можно узнать?

– Я? Тот же путь. Бывают встречи, столкновения… И налагают печать на всю жизнь.

– На тебе так много печатей? Видно, бедокурил в юности, так я понимаю?

– А кто в юности не бедокурил? – добродушно заметил Цвях. – Все бедокурят.

– Федяка, ты что-нибудь нам… Случай какой-нибудь из опыта…

– Расскажу. – И Федор Иванович посмотрел на Лену. – Пожалуйста, мне стаканчик чаю.

– Может, мужчины хотят водочки? – предложила Туманова. – Могу дать.

– Не-е, – Цвях отвел водку рукой. – С водкой так не поговоришь. Самовар! Наливайте полный самовар! Да чаю еще заваритя!

Получив свой чай, Федор Иванович помешал в стакане ложечкой.

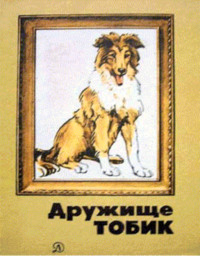

– Только это будет не та, не первая история, где добро и зло. Ту историю я пока поберегу. А вот некоторую сказку… Про черную собаку… – тут он страшно на всех посмотрел и добавил: —…С перебитой ногой… Черная такая была, аккуратная собачоночка. Она была не виновата, что родилась с красивой блестящей черной шерстью. Как будто черным лаком облитая… Не была она виновата и в том, что люди именно черный цвет назвали цветом проклятия и несчастья. И тайной всякой пагубы. Не серый и не желтый какой-нибудь, а черный.

Он не спеша, чувствуя, что все заинтересовались и забыли о своем другом интересе к нему, отпил полстакана чаю.

– Вот так… Было это в Сибири, в тридцатом, кажется, году. Мне было двенадцать, и родители устроили меня на лето в деревню, к знакомому крестьянину…

– Не мешай! – гаркнул Вонлярлярский на жену, сбросил ее руку со своего плеча и уставился на Федора Ивановича.

– Ну, понятное дело, единоличник. Изба, амбар, рига. Спали мы с хозяйским сыном в амбаре на ларе. Хозяин, помню, все говорил о нечистой силе. «Не спите в амбаре, – говорит, – она в основном шебаршит там, где икон нет, – в амбаре да в овине». Ходил я с ними и в поле помогать. Весело работали. Весело и дрались с соседней деревней по праздникам. Да… Дрались-то дрались, а вот ведьму гнать объединились. Обе деревни. Сама ведьма жила в нашей деревне, на краю. Учительницей когда-то была. Все ее боялись. Хозяин говорил: ведьма как ведьма, очень просто. Чувствуете? Он так верил, что это казалось знанием! Ведьма она и есть. Как ночь – перекинется собакой черной и бегает по огородам, вынюхивает, значит. А корова потом молока не дает. И не ест ничего. «Не залюбила ведьма нас, – это хозяин говорит, – не подвез я ей дров. Некогда было, да и с ведьмой связываться кто захочет?» Все ему, хозяину, было ясно… Вот и отправились две деревни и мы всей семьей. Родители, дочка – пятый класс, сын из техникума, шестнадцатилетний, и я, ваш покорный слуга. Чистим оба зубы «хлородонтом», а в нечистую силу верим! Под утро вернулись с победой. Черную собаку подняли на огородах, погнали. Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу. На трех ускакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы, мы глядь – а у нее рука замотана тряпкой. И на перевязи… А потом – через несколько дней – ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая. Никто не селился. Думаю, учительница вышла специально – попугать дураков, посмеяться. Руку я сам видел. Ну а Толю я встречаю лет через восемь – он уже в этом районе пост занимал. В партии уже был. Я ему говорю: «А помнишь, Толя, как ты ведьме руку перебил?» Как он смутился, как заелозил! «Во-он что вспомнил! Глупость то была, детство, нечего и вспоминать». А сам оглядывается – разговор при публике был. Я думаю, у многих людей в жизни была такая встреча с черной собакой. Не только у отсталых крестьян. Гонят – и верят, что гонят ведьму…

– Собака и образованных навещает, – сказала Туманова. – Только тут собака породистая. Черненькая такая болоночка…

– Именно, – подтвердил Цвях. – Тут даже дело не в образовании, а в вытаращенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытаращит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выискивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут – и у всех вытаращенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу, – чтоб сорвать. И пошло – шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятишек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят! В разную чертовщину…

– Вроде вейсманизма-морганизма, – подсказал Стригалев.

У гостей повеселели глаза. Но Цвях этого не заметил.

– Напомни им сейчас, кто остался жив, про тетрадки, про спичечный коробок. «Что-о? – закричат. – Еще что вздумал – в старье копаться!»

– Я все же до конца не удовлетворен, – возразил обиженный голос Вонлярлярского. – Что же тогда нам делать с этими прекрасными стихами: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»?

– Там сказано, Стефан Игнатьевич, во-первых, «если». Если мир дороги найти не сумеет, – возразила Туманова. – А мир отыщет ее в конце концов. Я, во всяком случае, верю…

– Не верю, а надеюсь, – поправил ее Цвях. – А золотой сон – что? Одни будут спать, а другие – шарить у них по карманам. Где вера, там больше всего спешат от верящего что-нибудь получить. Авансом. Деньгами. Или подсунуть бумажку какую-нибудь подписать. Нет, сна не нужно. Только знание.

Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Федора Ивановича, потянула его к себе. Зашептала:

– Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли, хороша? У нее и жених подходящий, скажу я тебе.

– Кто?

– А вот стоял. Стригалев, ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой. У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус, хи-хи-и! Ты их уж не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него, он ведь уже сидел. За это самое – за Менделя. И твой брат к тому же, фронтовик. Ладно?

Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор с Цвяхом, показывая, что очень увлечен. Это у него получилось само собой – он не смог бы иначе скрыть свое неожиданное страдание. Она же, держа его руку и слегка пожимая, не отрывала глаз от его лица. Но пришлось все же оторвать, и, надев кофту, она поспешила к двери, за которой на лестничной площадке ее ждал этот угрюмый Троллейбус.

Даже тот, кто хорошо знает этот город, попав на его улицы вечером, каждый раз примечает некую особенность. Если днем город с его преобладающими двухэтажными домами дореволюционной постройки кажется однообразным и сонным, то с наступлением темноты он как бы оживает. Пестрота человеческих судеб, скрывающаяся днем в этих одинаковых грязно-желтоватых стенах, за одинаковыми окнами, отчетливо выступает, как будто ночью-то здесь и начинается настоящая жизнь. Вот яркий, как звезда, свет – как окно больничной операционной. Вот фисташковый – будуар русалки. Вот желтое окно – как стакан слабого чая. Вот – стакан вина. А вот искусственный дневной свет, мертвенный, как в морге. Здесь прячется от суда читающих газеты современников упорный идеалист-кибернетик. Или вейсманист-морганист кует свои вымыслы, идущие на пользу врагам человечества. Из тех, кто смотрел на этот город только днем, никто, конечно, не мог подумать, что здесь может родиться и даже прогреметь знаменитое групповое дело с участием профессоров и студентов.

Федор Иванович и его «главный» – Цвях медленно брели по тускло освещенным улицам, углубленно курили и молчали. И на них произвело впечатление живое разнообразие смеющихся и подмигивающих окон. Они прошли добрую половину пути, когда Василий Степанович вдруг сказал:

– Чем больше читаю, Федя, тем больше вокруг дремучего леса. Словно как поднимаюсь вверх над тайгой, и нет ей конца. А там, внизу, на чистой полянке, было все так ясно! Вот мы говорим, ругаем, насмехаемся, а она возьмет да и подтвердится.

– Кто?

– Кого ругаем. Лженаука…

Они прошли в молчании несколько шагов. Вдруг Василий Степанович остановился.

– Хошь, признаюсь, Федя? У нас за деревней, где я родился, в поле был холм. Вроде кургана. А на нем каменный крест. В двадцатых годах молодежь наша деревенская собралась – накинули на этот крест веревку и сдернули его, сволокли куда-то. Теперь он лежит даже не знай где. И я участвовал – всю жизнь, считай, этим подвигом гордился. А вот теперь маленько из истории узнал. Батый по этим местам проходил, татары. А в курганах-то этих русские кости. Наших защитников. Крест-то был, Федя, к делу поставлен. Видишь, чем я гордился всю жизнь!

Они опять двинулись дальше. Цвях развел руками:

– Куда деваться! Переучиваться? Делать все наоборот и понимать наоборот? А будет ли толк? Стоит ли вносить этот хаос в башку, когда для дела нужна максимальная ясность?

– Вносишь все-таки не хаос, а ясность…

– Так раньше тоже считали – уж куда ясней. И новую ясность ведь пересматривать придется, черт ее…

– А не вносить ясность – еще больше будет хаоса. Тогда надо, в вашем-то случае, историю перемарывать. Вычеркивать заслуги людей, страдания, кровь… В нормальной человеческой душе всегда должны оставаться хоть несколько процентов ее объема – для сомнений. Это чтобы не было потом хаоса…

Спать ложились, не зажигая света. Разуваясь, Цвях кряхтел:

– Да-а-а… Вот ты ревизовать приехал. Ре-ви-зо-вать! Значит, у тебя этих процентов сомнения нет? Чего молчишь?

Василий Степанович затих, дожидаясь ответа. Но не дождался.

– Ты хорошо сегодня утром выступал, – проговорил он, почесываясь. – Это правда, наша наука другая. Ей свойствен наступательный характер. – Цвях, видно, убедил себя в чем-то и успокоился. – Ни к чему ей эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. Мы опираемся на надежный фундамент. Потому и в разговоре с ними, это верно, ты умеешь взять нужный тон. Убеждаешь…

– А вот про кукушку – вы это уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несет яиц, а просто скачкообразно возникает как новый вид в яйце другой птицы… Определенного вида… В результате условий питания… На какой же это фундамент может опираться?

– Слышал, слышал. Да, это высказывание и меня, пожалуй, озадачило. Ну да… Но ведь и Иосиф Виссарионович нашего академика не одернул. А уж Иосифу Виссарионовичу не откажешь в знании диалектики.

Сосед затих, Федор Иванович начал согреваться под одеялом. Он уже представил себе Елену Владимировну, как она ходит среди людей – чистая, слегка приветливо кланяясь каждому, с кем встретится глазами… Вдруг ему показалось, что в комнате кто-то шепотом позвал: «Вася, Вася, Вася…» Вздрогнув, он широко открыл глаза и, поняв, в чем дело, рассмеялся. Это Василий Степанович в раздумье чесал волосатую грудь. Потом совместил этот звук с обширным вздохом.

– Галстук не снял. Думаю: что мешает? Надо же, рубаху снял, а галстук остался. Тоже когда-то был черной собакой. Отрекались ведь от него…

Он опять почесал грудь.

– Думаешь, я не повышаю уровень? Знаешь, чем больше повышаешь, тем больше сомнений родится. Вот наследственное вещество. Мы его так легко ругаем. Во всех учебниках. А в чем же еще наследственность, как не в веществе? – Цвях возвысил голос, даже со слезой: – В святом, что ли, духе? Третьего-то места ведь нет!

III

– Вот все говорят: интеллигенция! – громко провозгласила тетя Поля, войдя со щеткой и ведром в комнату, где легким утренним сном спали члены комиссии.

– Опять разоряешься, Прасковья? – спросонок пробурчал Василий Степанович.

– Да еще поэт! – Тетя Поля прыснула и покачала головой. – Сундучок… Хотела выкинуть. Пора, думаю, пятьдесят ему лет, если не боле. Весь растрескался, крышка болтается. Кинула за сарай. Так этот, бородатый, в женских туфлях, тут крутится. Как Золушка. Сначала кругами ходил. Я думаю: что такое, не студентку ли где присмотрел? Потом хвать сундучок – да ловко как! – и засеменил, засеменил… Беда с вами, с интеллигентами!

– Выдумывай! На что ему сундучок?

– Он знает на что. Пригодится. Вас сегодня когда ждать?

– Сегодня мы уходим в учхоз. До вечера…

Они пришли в учебное хозяйство к девяти. Пройдя ворота, Федор Иванович увидел поле, разбитое на множество делянок. Среди делянок двигались фигуры – студенты и пожилые преподаватели с раскрытыми журналами. По вспаханному краю поля в сопровождении группы студентов ехал гусеничный трактор, волоча какую-то сложную систему из колес и рычагов. Вдали стояли две ажурные оранжереи. Туда и направилась комиссия.

– Наверно, все собрались сейчас там и смотрят на нас из-за стекол, – сказал Цвях. – Ждут.

– Могло бы быть и наоборот, – заметил Федор Иванович. – Могли бы они нас проверять.

– Это ты верно. Если бы ихняя взяла…

Сегодня был первый основной день ревизии – проверка работ в натуре, первый решающий день. Федор Иванович где-то в глубинах своего «я» чувствовал боль – там уже зародилась туманная и болезненная симпатия к Стригалеву – может быть, из-за того, что Троллейбус не только сталью зубов и не только повадками был похож на одного геолога, которого уже не было в живых и по отношению к которому в душе Федора Ивановича осталась кровоточащая царапина неискупленной вины. Ведь Троллейбус к тому же и сидел…

Новая рана назревала, уже начинала чувствоваться – ведь Федор Иванович «рыл яму» не под кого-нибудь, а именно под того, кто был женихом Лены. Прямо как кроткий царь-псалмопевец Давид, который возжелал Вирсавию и потому послал ее мужа Урию в самое пекло войны, чтобы там его убили. «Удивительно, – невесело подумал Федор Иванович, – что ни случится в жизни, какая ни сложится ситуация – ищи в Библии ее вариант. И найдешь!»

Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой застойной атмосфере оранжереи. Действительно, у выхода собрались человек восемь, и среди них – Стригалев в сером халате, как бы наброшенном накрест. Последовали рукопожатия, несколько шуток были выпущены на волю. Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. Федор Иванович сразу определил нескольких «своих», то есть четких приверженцев так называемого мичуринского направления. Они предлагали начать с них и весело листали журналы, готовясь демонстрировать свои достижения.

– Ну что ж, – сказал Федор Иванович и сам почувствовал, что глаза его нервно бегают, ищут кого-то и не находят.

Лены здесь не было. Хотя нет, и она была здесь, стояла позади Стригалева. Но, увидев Лену, он потерял уверенность – ему нельзя было теперь смотреть в эту сторону.

– Пожалуйста, начнем. Чьи это работы? – хрипло проговорил он, подходя к стеллажу, на котором плотно, один к другому, стояли глиняные горшки с темно-зелеными картофельными кустами. Федор Иванович сразу определил, что это прививки, – здесь занимались влиянием подвоя на привой и обратно – по методу академика Рядно.

– Это мои работы, – сказал пожилой бледный человек с угольными бровями и черными, глубоко забитыми, как гвозди, печальными глазами. – Моя фамилия Ходеряхин. Кандидат наук Ходеряхин. Здесь представлены несколько видов дикого картофеля, а также культурные сорта «Эпикур», «Вольтман», «Ранняя роза»…

Он долго, как экскурсовод перед группой провинциалов, приехавших в ботанический сад, показывал культурные и дикие растения. Кусты имели хороший вид. Темные плотные листы блестели.

– Азота многовато кладете, – сказал Федор Иванович.

– Для опытов по вегетативному взаимодействию это не мешает, – парировал Ходеряхин и продолжал свой пространный доклад.

Федор Иванович, склонив голову, слушал и все плотнее сжимал губы.

– Простите, я вам помогу, – прервал он наконец Ходеряхина. – Вы, товарищ… пишете вот здесь, в московском журнале, о достигнутых вами результатах. «Сорт „Эпикур“, – это ваши слова, – будучи привит на сорт „Фитофтороустойчивый“, приобретает ветвистость куста, листья утрачивают свою рассеченность… – и так далее. – …Листья сорта „Ранняя роза“ при прививке на „Солянум Демиссум“ становятся похожими на листья этого дикаря» – и тэ дэ…

Он сам слышал, когда читал, посылая эту еще в пути заготовленную торпеду в несчастного Ходеряхина, что собственный его голос стал голосом ласкового и неподкупного Торквемады. И не мог ничего с собой поделать.

– Пожалуйста, товарищ Ходеряхин, покажите нам эти работы, – попросил он.

Ходеряхин, с мукой глядя ему в глаза, выставил вперед горшки с картофельными кустами.

– Правильно, «Эпикур», – сказал Федор Иванович. – А где же утрата рассеченности у долей листа? Вот здесь, в статье, вы даете фотографии, иллюстрирующие изменение рассеченности. Вы, конечно, знаете, что у всякого сорта картофеля рассеченность листьев меняется в зависимости от положения на стебле. У листьев, взятых в середине стебля, она наибольшая и уменьшается к вершине и основанию. Правильно я говорю? Почему же вы… – Федор Иванович сильно покраснел. Он убивал Ходеряхина и одновременно страдал за него. – Почему, спрашиваю я, если вам надо показать повышенную рассеченность, вы фотографируете средний лист, а если хотите нам подчеркнуть малую, берете лист у основания или у вершины, где вам удобнее? Ведь это называется знаете как? Подгонка данных эксперимента под теорию!

Муху было бы слышно, если бы она пролетела в оранжерее.

– Кассиан Дамианович смотрел эту работу, – сказал Ходеряхин. Глубоко вздохнул и затаился.

– Еще вы пишете вот здесь, в журнале: «Синеклубневый „Фитофтороустойчивый“, привитый на розовоклубневый сорт „Ранняя роза“, меняет окраску клубней подвоя. В одном кусте находим белые, слабо-фиолетовой окраски, бледно-розовые, бледно-фиолетовые…» Дайте, пожалуйста, мне эти клубни. Та-ак. Этот клубень отложите, он потемнел от света. А эти бледные… – Держа в дрожащей руке картофелину, Федор Иванович уставился в лицо Ходеряхина. – Ведь это же «готика»! Вы слышали такое слово? Это же вирусная болезнь, при ней, как сказано в учебниках, клубни удлиняются, число глазков увеличивается, а окраска бледнеет… Это и есть ваш результат прививки?