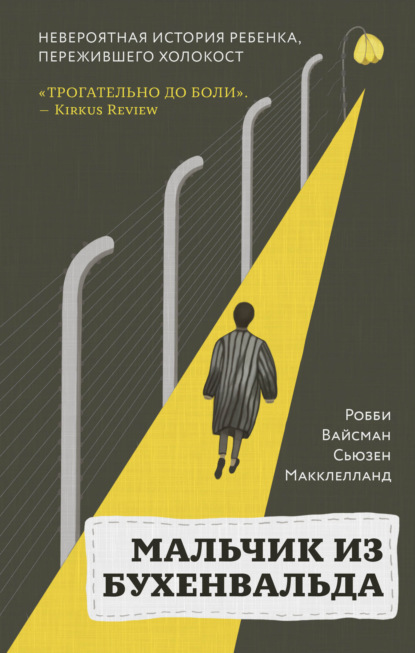

Полная версия

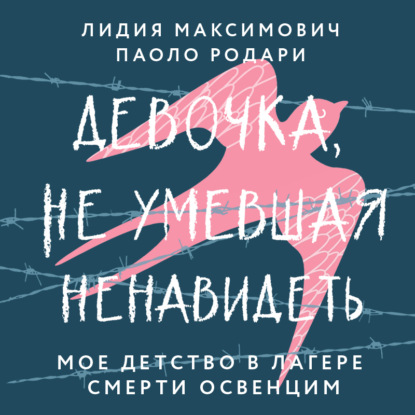

Девочка, не умевшая ненавидеть. Мое детство в лагере смерти Освенцим

Лидия Максимович, Паоло Родари

Девочка, не умевшая ненавидеть. Мое детство в лагере смерти Освенцим

© Егорова О. И., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *Эта книга посвящена детям, которые не получили от судьбы счастливой возможности выжить в аду Биркенау, и обеим моим мамам, которым я обязана жизнью.

Обращения

Обращение Лилианы Сегре[1]История Лидии – маленький осколок вселенной концлагеря, проклятого Биркенау. Все, что здесь рассказано, – партия в кости со смертью. А по сути – это самая неописуемая из трагедий XX века. Нулевой год цивилизации.

Почему мы все еще об этом говорим? Это наш долг. Наш долг перед памятью. Ныне и присно, как мантра третьего тысячелетия. Ключевое слово – память, особая категория. Если будем ее тренировать, то сможем поддерживать демократию в добром здравии. Если же забудем, то нас станет подстерегать опасность нетерпимости и насилия.

Но как привиться от этого «одиозного вируса»?

Изучая историю и применяя Закон, который определяет все на свете.

А тем юношам и девушкам, что перелистают эти страницы, я желаю прекрасного будущего, не омраченного тенью прошлого. Тенью того времени, которое никогда не пройдет для тех, кто, как я, все еще чувствует себя утонувшей в нем и спасенной.

Обращение Сами Модиано[2]Встреча с Лидией меня очень взволновала, и я не смог удержаться, чтобы не обнять ее!

Ее история, как и моя, – это история одиночества и того страшного опыта, которого набирались дети, оторванные от матерей, в течение трех лет незнания, что с ними будет завтра!

В этом горьком опыте у нас много общего. Именно упорное желание не сдаваться помогало нам преодолевать все препятствия.

Рана не затянулась, но, как Лидия через много лет разыскала свою мать и рассказала о своей драме, так и я нашел человека, который излечил меня и всегда был рядом, мою жену Сельму. Книга Лидии должна стать жизненным примером: нам нужны сила, мужество, упорная вера в добро, в любовь к ближнему. И больше никаких войн!

Я молчал много лет, но теперь, как и она, решил заговорить, поведать о своем опыте и оставить свое послание: «Не позволю! Ни за что!»

1

Я помню все короткими эпизодами. Словно вспышки молний мечутся в темноте в ночи, далекой-далекой и в то же время такой близкой, словно все было вчера. Десятки лет они сопровождали меня, с тех самых пор, как нас с мамой привезли в лагерь смерти.

Мне было три года. Маме двадцать два.

Когда мы сошли на железнодорожные пути в Биркенау[3], она взяла меня на руки. Стоял декабрь 1943 года. Было очень холодно. Хлестал ветер, с неба сыпалась ледяная крупа. Вокруг – сплошное разорение и опустошение. Я смотрела на рыжевато-коричневый вагон, в котором мы, стиснутые, как сельди в бочке, тряслись много дней подряд. Ноги онемели и ничего не чувствовали, и время от времени возникало ощущение, что мы вот-вот задохнемся насмерть. Нас мучило желание поскорее вырваться отсюда. Всего какой-нибудь миг тому назад я хотела только выйти из вагона и глотнуть свежего воздуха. А теперь, наоборот, хотелось обратно в вагон. Вернуться обратно. Вернуться домой.

Помню, что меня кто-то крепко обнял. Мама закрыла мне лицо. А может, это я пытаюсь зарыться лицом ей в грудь, сильно похудевшую за долгие дни бесконечного пути. Поезд то ускорял, то замедлял ход, и мы надолго останавливались в каких-то незнакомых полях.

Немецкие солдаты построили вновь прибывших в две шеренги. За нами, в нескольких десятках метров, другие солдаты следили за нами с высокой кирпичной башни. Мы с мамой оказались в правой шеренге. В левую попали те, кого отобрали по возрасту и сочли более слабыми и хрупкими. По некоторым признакам можно было догадаться, чем все это кончится. Но никто ничего не сказал, все покорно подчинились. На то, чтобы протестовать, не хватало ни сил, ни энергии.

И я, и мама, и все, кто сошел с поезда, ужасно воняли. Но этот запах был единственным родным для нас в чужом мире. Куда нас привезли? Никто ничего не говорил, не объяснял. Мы здесь – и баста.

Этот собачий лай забыть невозможно. До сих пор, когда я слышу, как где-то залаяла собака, я сразу возвращаюсь на перрон, повисший между снегом и ветром, где перекрикивались на незнакомом языке солдаты. Эсэсовцы – я быстро запомнила, как они называются – часто приходят ко мне во сне, и сны кажутся реальностью. Они будят меня среди ночи, и я просыпаюсь вся в поту, испуганная и дрожащая. Они орут, но я не понимаю ни слова. А потом слышу плевки, презрительные смешки и вижу полные ненависти взгляды.

Собак держат на поводках. Они исходят пеной, а немцы раззадоривают их, подхлестывая плетками. Солдаты развлекаются, натравливая их на нас, а псы скалят зубы и встают на задние лапы, не понимая, что добыча, которую они видят перед собой, уже покорилась. Она уже мертва.

Маму силой оторвали от меня. И других детей от других матерей тоже. Послышались крики и плач. Ее куда-то увели, и я не знаю куда. Но скоро она вернулась, обритая наголо и совершенно голая. И без шляпы. Она опять обняла меня и улыбнулась. Я хорошо запомнила ее улыбку, она словно говорила мне: «Успокойся, все в порядке».

– А где твои косы? – спросила я.

Она ничего не ответила.

– А бабушка с дедушкой? Куда они делись?

Но она опять промолчала.

Мы вгляделись в глубь лагеря. Из двух труб валил черный дым. Потом я узнаю, что это трубы двух печей крематория. Черная сажа заволокла небо. Рассказывали, что эта сажа закупоривала легкие польских крестьян на многие километры в округе, по ту сторону Освенцима, по ту сторону Вислы. Пахло паленым мясом. Пахло смертью. Мы ничего не сказали друг другу. Никто ничего не сказал. Поляки только вздыхали: реагировать иначе они не могли. И мы, и они все поняли. Бабушки и дедушки больше не было на свете.

За печами крематория виднелась колючая проволока под током, за ней голые ветви облетевших деревьев. А дальше – просека, ведущая неизвестно куда. Как бы я хотела оказаться там и бежать навстречу свободе, далеко-далеко, пока хватит сил. Ведь свобода так близка… и так недостижима. Всего в нескольких метрах, но даже приблизиться к ней невозможно. Мне рассказывали, что кто-то попытался убежать, но одного из них сразу убило током, а остальных застрелили на первых шагах побега.

* * *Сегодня мне трудно восстановить в памяти все, что со мной произошло. На девятом десятке я уже не могу точно сказать, что те вспышки, которые, как острые лезвия, распарывают мою память, действительно эпизоды, пережитые мной, или я запомнила их из рассказов друзей, таких же выживших, как я, но на несколько лет старше. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что я там была. Мои воспоминания и рассказы других выживших перемешались и срослись. И разобраться, где мое, а где чужое, я не в состоянии. Но с этим я ничего не могу поделать: так уж получилось.

Я попала в лагерь, когда мне было три года. А вышла уже пяти лет от роду, почти шести. Окружавшие меня девочки дольше меня были в лагере, и получается, что я – самая младшая из выживших, из тех, кому удалось спастись. Иногда я спрашиваю себя: а не слишком ли я была мала, чтобы что-то теперь рассказать? Трудно ответить на этот вопрос. Конечно, тринадцать месяцев, проведенных в Биркенау, оставят глубокий след в любом возрасте. Эти дни, месяцы, годы стали душевной болью, которая не оставляет меня, и думаю, не оставит до конца моих дней. Более того, тот факт, что я не могу вспомнить события во всех подробностях, только увеличивает душевную боль и тяжким грузом давит на меня. Конечно, не во всех беззакониях и издевательствах, которым меня подвергали, я отдавала себе отчет. Но они живут во мне, в моем подсознании. Они – мои попутчики. Они виснут на мне, мешая идти, но они существуют. Они влияют на все в моей жизни: на каждый мой день, на тишину, на улыбки, возникающие на смену минутам печали. Биркенау не умирает. Для всех, кто через него прошел, он становится неотъемлемой частью. Это чудовище, которое не умолкает и без конца пересказывает свое невероятное прошлое.

В этом я себе отдала отчет уже потом, на многочисленных встречах, куда меня приглашали как свидетеля событий. С этими воспоминаниями я ездила по миру. И каждый раз ловила себя на том, что в памяти всплывают вещи, о которых я раньше не рассказывала. Подробности, погребенные в сознании, вдруг выныривают и обрастают деталями, удивляя прежде всего меня самое, потом мою семью и тех, кто любит меня: «Ты же об этом никогда не рассказывала!». Не рассказывала, верно. Это сидело у меня внутри, но только сейчас нашло дорогу, чтобы выйти наружу. Я действительно думаю, что причина в том, что в Биркенау я была совсем малышкой. Маленькие дети обычно накапливают информацию, порой ее прячут внутри себя, некоторые путаются в ней, но никто не забывает. Никогда. Взрослея, они снова ее переосмысливают уже с позиций другого знания. То, что хранит наш мозг, не умирает. Приходит время, и все оживает, возвращается к жизни. И полное осознание всего, что с тобой происходило, приходит с прошествием лет, а иногда и десятилетий. Так бывает со всеми. Так было и со мной.

Что делали со мной в долгие месяцы заточения? Тело это пережило, мозг все отметил и накопил, а потом все зарыл глубоко-глубоко. Медленно, нехотя, год за годом, он выпускал накопленное на свободу, как море выкидывает на берег обломки затонувших кораблей.

Я часто думаю, каким был мой разум в то время. И сравниваю его с древним ледником на пути к освобождению. В Биркенау все было сковано холодом: и чувства, и слова, и эмоции. А потом, медленно-медленно, лед начал отступать, чтобы дать место иным временам года. Температура снаружи становилась все мягче. И все, что сначала было скрыто, теперь снова обретало свет.

* * *Обязанность свести со всем этим счеты очень нелегка. Но это долг всей моей жизни. Тяжкий и неизбежный. Исполнить его могу только я сама. И конечно, прежде всего, для себя самой. Но и для других людей: для друзей и знакомых, для друзей моих друзей, для тех, с кем я незнакома, но кто входит в единую семью человечества. Мне хочется быть ясной и высказывать все свои мысли до конца, до самой глубины. Тьму концлагерей невозможно сдать в архив раз и навсегда. Ненависть, вскормившая эти места, всегда подстерегает нас, готовая в любой момент вылезти наружу. Прежде всего, в нашей заботе нуждается память и рассказы о том, что происходило. Для чего мы сейчас вспоминаем зимы концлагерей, если не для того, чтобы человечество осознало свои темные стороны и приложило все усилия, чтобы не дать им снова проявиться, получить право голоса, право гражданства и наполниться энергией? Для чего вспоминаем Биркенау и другие лагеря смерти, если не для того, чтобы эта тьма никогда больше не смогла накрыть нас?

Сегодня в газетах я читаю о новом антисемитизме. Для тех, кто, как я, пережил лагеря, это кажется невозможным, но все же это существует и угрожает нам. Потому что для нас, прошедших через лагеря смерти, это события не давних лет, а вчерашние события, происшедшие несколько часов назад, это только что побежденный ад. Они здесь, за ближайшим поворотом, и мы едва успеваем свернуть на другую улицу. Однако вероятность снова ошибиться и свалиться в кювет существует всегда.

Какую же ошибку мы допустили, когда появились лагеря смерти? Нельзя было признавать законными слова бессмысленной, лишенной всякой логики вражды. И тогда, и сейчас. Мы возвращаемся к тому, что допускаем слова, отдающие ненавистью, раздором и разобщенностью. Когда я слышу их из уст политиков, у меня перехватывает дыхание. Здесь, в моей Европе, в моем доме снова звучит эта жуть. И именно сейчас, в момент, когда нас снова может поглотить тьма. Мы не должны об этом забывать.

Моя мама отличалась удивительной красотой. Когда наш поезд вез нас в ад, у нее были длинные белокурые волосы, заплетенные в косы, и сильная, атлетическая фигура. Коренная белоруска, она гордилась своим восточнославянским происхождением. Не приемля никаких захватчиков, пошла в партизаны и в конце 1943 года была схвачена нацистами. Она и в лагере продолжала бороться и сопротивляться. Только в Биркенау ее стратегией стало молчание. В белорусских лесах она говорила, командовала, организовывала оборону. Там она всегда была активна, всегда в гуще событий. А в Биркенау она стала совсем другой. Она перестала разговаривать и изображала полное безразличие ко всему. Но прежде всего, научилась двигаться тихо и бесшумно.

От ее барака до моего было не больше пятидесяти метров. Я вдруг это поняла, когда не так давно приезжала посетить лагерь смерти. Два наших барака разделял третий. И время от времени мама с огромным риском пробиралась ко мне. На деревянной вышке стоял часовой с ружьем в руках. Он внимательно наблюдал за малейшим движением, и такая вылазка могла плохо кончиться для мамы. Если бы он увидел, как она почти ползком пробирается ко мне в барак, пуля или газовая камера были бы ей обеспечены. Но она все равно рисковала. Ныряла в темноту и, прячась в траве и грязи, бесстрашно буквально ползла ко мне.

Из наших встреч лучше всего мне запомнилось, как мама меня обнимала. Принести мне еду было невозможно. Но время от времени ей удавалось пронести несколько луковиц. И я каждый раз съедала по кусочку, сначала из маминых рук, а потом одна, в темноте. Иногда у меня на зубах хрустел песок, а воды, чтобы помыть грязную луковицу, у нас не было. И я ее съедала такой, какая она была, не потеряв ни одного кусочка. Я ни с кем не делилась. Мною руководил один инстинкт: выжить. Может, я поступала дурно, но что было, то было. Другие дети вели себя точно так же. Таков уж животный инстинкт самосохранения, грубый и жестокий. Мы стали такими в Биркенау, и это нас объединяло.

Признаюсь, что я плохо помню, о чем мы говорили с мамой. Но ведь о чем-то наверняка говорили. В памяти всплывают отдельные фразы, и одна из них звучала примерно так: «Не носи мне только луковки, принеси твои руки, пусть они будут со мной ночью, когда темно и страшно».

Ночи в лагере были жуткие: я очень боялась темноты и того ощущения, что меня бросили, что я потерялась навсегда.

Мамины руки были грязные. И исхудалые. Когда она пробиралась ко мне, то цеплялась в темноте за пучки травы и часто попадала в грязь. Черные ногти в черной земле, политой дождем… Руки двигались ощупью, метр за метром, по одному метру зараз.

Удостоверившись, что ее никто не видит, мама выскальзывала из своего барака и осторожно шла к бараку детскому, где содержали нас, подопытных животных для экспериментов доктора Йозефа Менгеле. Она отыскивала меня на одной из деревянных нар, служивших нам кроватями. В каждом отсеке таких нар было три, они располагались одна над другой по прямоугольному периметру барака. И мы спали в три этажа, теснясь, как муравьи. Я довольно быстро поняла, что лучше занимать самую высокую полку, под потолком, чтобы на тебя не нагадили твои товарищи. Но занять верхнюю полку удавалось не всегда, бывало, что я оказывалась на средней, а иногда и на нижней, над самым полом. В такие ночи я понимала, что меня ждет: моча и вонючие какашки, падающие сверху. Все это я терпела молча. Жалобы и слезы могли истолковать как слабость, и тогда близкий конец был неминуем. В Биркенау надо было показывать, что ты сильный, решительный, но без наглости, и что ты живой.

Мама отыскивала меня, идя вдоль полок и шепча мое имя.

– Люда? – шептала она еле слышно.

Если никто не отзывался, шла дальше и снова шептала «Люда?»

Ей каждый раз приходилось меня разыскивать с риском для жизни. Только ради того, чтобы подержать меня за руки и удостовериться, что я здесь. Что пока она была на принудительных работах, доктор Менгеле не забрал меня и не умертвил. Что я вернулась в барак живая. Слабая, но живая.

Конечно, хватало и дней отчаянья и ужаса. Таким стал день, когда она пробралась в барак и не нашла меня. На деревянных нарах меня не было. Она на четвереньках поползла по кирпичному полу, единственной роскоши, которой взрослым заключенным удалось добиться у эсэсовцев для нас, детей. Наш барак, как и все, не имел фундамента, но стоял хотя бы не на голой земле. Мама ползла мимо рисунков на серых сырых стенах, которые рисовали ребята из нашего барака. Меня нигде не было. Я исчезла. Потом ей сказали, что Менгеле меня забрал, и целый день меня не было. Она ушла в полном отчаянии и снова пробралась в барак на следующий день. И снова меня не нашла. На третий день она увидела меня на полке. Я лежала, вытянувшись, почти в коме, и тело у меня было прозрачное, словно стеклянное. Видно, Менгеле перестарался, и я только чудом не погибла.

Мама принялась гладить меня, ласкать и тормошить, чтобы привести в чувство. Но больше ничего сделать не могла. Однако я пришла в себя и выжила, несмотря ни на что. В дни смерти и отчаянья это было настоящее чудо жизни.

Тринадцать месяцев в Биркенау означали две холодные зимы и удушающе жаркое лето континентальной Европы. И весну, которая, несмотря на цветы, распустившиеся на лугах, окружавших лагерь и удобренных человеческим пеплом, не могла вселить никакой надежды. И наконец, осень с острым запахом смерти, возвращением холодов и полным отсутствием будущего.

Я никак не могла понять, откуда берутся мамины луковицы, хотя потом и начала догадываться. В Биркенау овощи не выращивали. Но мама была женщина молодая и здоровая, и ее каждый день увозили за пределы лагеря, за печи крематория, углублять русло реки. Узников в худшем, чем она, состоянии заставляли чинить плотины вдоль реки, чистить пруды, срезать камыш и тростник, росший вокруг. Из деревни Хармеже, неподалеку от лагеря, нацисты вывезли всех жителей, чтобы построить на этом месте факторию, на которой выращивали бы кур на прокорм эсэсовцам. Некоторым узникам удавалось кое-что украсть. Но я думаю, что луковицы моей мамы имели другое происхождение: их приносили поляки из окрестных деревень. Ясное дело, она мне про это не говорила. Тайком отдавая мне добычу, она только коротко бросала: «Возьми». Я послушно их забирала и ни о чем не спрашивала. Постепенно, с ужесточением военных действий, она приходила – вернее, приползала – все реже. И ее тихий шепот в самое ухо, когда она старалась, чтобы никто ее не услышал, тоже раздавался все реже. Она все время по нескольку раз просила меня повторять, как меня зовут, сколько мне лет, откуда я попала в лагерь. Она хотела, чтобы я выучила все это наизусть, на случай, если ее не будет рядом. Чтобы я сама знала, кто я, откуда родом, чтобы не забывала мать, которая произвела меня на свет и качала меня на руках, целовала и очень любила. Чтобы я могла об этом рассказать всем, кто встретится мне в жизни. Меня зовут Людмила, Люда для близких, мне пять лет, я родом из Белоруссии, из Витебской области, что граничит с Польшей. Я повторяла это до бесконечности, пока не вышла из лагеря. Мама обещала, что рано или поздно вызволит меня отсюда. Что скоро все кончится, и мы вернемся в наши родные леса, на нашу землю, в любимую деревню. Но дни шли за днями, и ничего не менялось. Раз за разом повторялась сцена, которую мы пережили: депортированных разделяли на две шеренги, и большинство из них шли умирать, а меньшинство оставались в живых. Тех, кто отважился протестовать, казнили на месте. Немцев мы считали просто животными. Всего лишь животными. Случалось, что они ставили нас напротив и заставляли раздеваться догола. Всех – и детей, и мужчин, и женщин. Они не догадывались, что нам не стыдно. Перед животными стыдиться нечего. И нам было все равно, голые мы или одетые.

Когда мама возвращалась в свой барак, я замыкалась в себе, как в скорлупе. Мой мир был соткан из тишины, и я быстро поняла, что это единственный способ ответить мучителям. Молчание – единственная возможность выжить. Никто мне ничего не объяснял, я понимала это инстинктивно. В лагере у меня не было ни учителей, ни друзей. У меня вообще ничего не было. Только я и инстинкт. Я молчала, когда по моим ногам бегала мышь в поисках еды. Когда мальчик, лежавший рядом со мной, вдруг захрипел в ночной тьме и умер. Когда меня кусали блохи и клещи. Когда приходили эсэсовцы, чтобы забрать меня и увести к Менгеле. Чтобы не умереть, я старалась исчезнуть, растворившись в этом молчании. Я молчала даже перед мамой. Она изо всех сил пыталась казаться спокойной, но в глазах у нее светилось отчаяние. Но я не хотела показаться слабой даже перед этими глазами. Не хотела, чтобы она страдала из-за меня. Да и сама не хотела страдать.

Я не плакала, не кричала, ни о чем не просила. Я научилась подавлять все свои чувства. Они жили во мне, но не имели права ни на существование, ни на выражение. Тот, кто пережил тяжелую травму, либо поддается безумию, либо учится безразличию. Я выбрала второй путь. Все в мире проходило мимо меня, и, что бы ни происходило, я была обязана остаться в живых. Выжить и дождаться лучших времен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Лилиана Сегре (род. 1930) – бывшая узница Освенцима, видная общественная и политическая деятельница Италии, пожизненный сенатор Италии. (Здесь и далее – прим. пер.)

2

Самуэль (Сами) Модиано (род. 1930) – бывший узник Освенцима, автор книг о холокосте в Италии.

3

Биркенау – один из концлагерей комплекса Освенцим, или Аушвиц, как принято его называть на Западе. Комплекс располагался неподалеку от Кракова, близ города Освенцим, и состоял из трех лагерей: Аушвиц, Аушвиц-1 и Биркенау. Биркенау был лагерем смерти.