Полная версия

Ханкерман. История татарского царства

Разом налетели татары, мещеряки даже не успели за копья схватиться. Визжат только, разбегаются по сторонам да валятся один за другим под ударами татарских сабель. Вожак только и попытался сопротивляться, вскочил на сани и давай дубиной размахивать. Хотел Халим его из лука поразить, да Исса остановил, велел достать арканы. Свистнули веревки с петлями, повалился в снег вожак, от злобы зубами скрежещет.

Слез купчина с коня, подбежал к саням, начал щупать мешки да кули. Потом в амбар поднялся, там смотреть стал. Высунулся из дверной щели, улыбается, едва не плача: весь товар тут, целый. Не успели разбойники растащить.

Исса кивнул своим бойцам:

– Добро, теперь займемся деревней.

Мещерскую деревню окружили по всем загонным правилам. Перекрыли дорогу, на тропках встали парами. Никто не ушел! Собрали баб да стариков у деревянного идола со страшной мордой. По землянкам порыскали, по амбарам, только брать там нечего, разве что меда немного нашли да шкурки куньи.

Исса придирчиво рассмотрел мещеряков, выбрал девок помоложе, да баб покрепче. Велел их крепко вязать. И уцелевших мужиков тоже забрали. Притихли мужики, смотрят испуганно. Купец Мурат к одному подскочил и давай его плеткой охаживать – узнал на нем свою шапку и сапоги. Смеются татары, по делу разбойнику наказание.

Дал команду Исса, обоз двинулся в обратную дорогу. Пленные теперь станут сабанчи, дрова будут пилить и навоз вычищать. А самых строптивых на базаре в Городце продадут. Крепкие невольники нынче в большой цене!

Вечером собрались у Иссы в юрте. Улыбается улан Исса, доволен. Щедро расплатился купец Мурат, половину всего товара татарам отдал. Сам купец с кислым лицом у очага сидит, жалко товара. Но половина лучше, чем совсем ничего. Исса велел позвать в юрту Ибрагима и Халима, говорит:

– Поступи по совести, купец! Отблагодари своих спасителей отдельно. Этот тебя нашел, а вместе они тебя не бросили.

Благодарный и многоречивый Мурат подарил Ибрагиму большой кусок шерстяной ткани. Но улан Исса смотрит выжидающе, смеется:

– Ай, недорого ценишь свою жизнь, купец. Всего-то в отрез материи?

Мнется купец, но вот в глаза Ибрагиму глянул. А ведь действительно, жизнью своей он ему обязан. Не нашел бы его Ибрагим на реке, совсем замерз бы. Так и сдох бы без упокоения, и не видать ему в загробном мире райских садов. Полез Мурат за пазуху, долго там рылся и, наконец, вытащил монету с ликом римского деспота. Ту самую.

Счастлив Ибрагим, вернулся к нему отцовский подарок. Аллах справедлив! Мысленно поклялся Ибрагим, что больше не расстанется с этой монетой.

Только Халил не рад: вроде бы, вместе купчину спасли, а ему только шерстяной отрез достался, и тот меньше, чем Ибрагиму! Какой же ты везучий, шайтан одноглазый!

Глава 3. Союзные татары

Пришло время рассказать о главном – о войске царевича Касима. Что было за войско? В чем была его сила? Почему русские князья так охотно брали на службу родовитых татар?

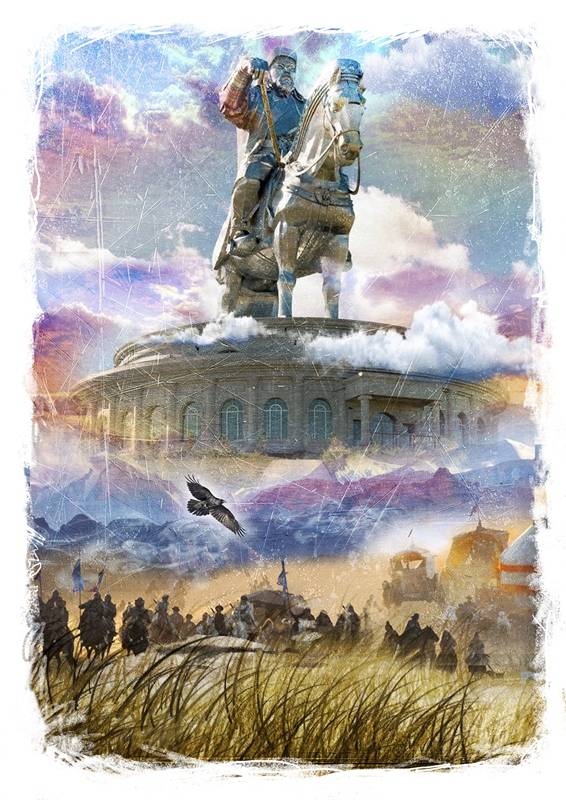

Здесь нам не обойтись без подробного описания монгольского войска времен Чингисхана и Батыя, ведь по его образу и подобию создавалось и татарское, в том числе и касимовское. И правда, зачем придумывать новое, когда и старое надежно работает?

Предтечи татар

Общая черта у всех монголов – они воины! Так их воспитывали с детства, по законам степи. Все монголы – всадники, отлично экипированные и защищенные доспехами, в поход отправлялись, имея двух запасных лошадей.

Военному искусству монгол учился с детства. У монголов говорят, что их сыновья сначала садятся на коня, а только потом учатся ходить. Каждый подросток отлично владел копьем, саблей, арканом, луком. Монгольский лук – произведение военного искусства. Это не просто деревянный сук с натянутой веревкой, это сложная комбинация из особых пород дерева, рога и воловьих жил. Изготовление и сушка лука в особых условиях занимали порой несколько месяцев, зато полученное оружие имело огромную пробивную силу и позволяло выпускать с седла более двадцати стрел в минуту на большое расстояние. Помножьте это число на 10000 (состав одного монгольского тумена), и вы поймете, какой смертоносный град обрушивался на врага монголов еще перед началом основной битвы.

Кроме того, серьезным преимуществом в бою было укороченное стремя, позволявшее воину привставать и усиливать сабельный удар, вкладывая в него вес тела.

Не забудем и о личных качествах каждого воина. В бою они – бесстрашны, и даже окруженные врагами сражаются до последнего: «…сломается сабля – грызут зубами». Русские воины того времени получили от современников менее лестную оценку: «Дерутся храбро, но если уж побегут – не остановишь».

Устройство монгольской армии до сих пор поражает. Разделенная на десятки, сотни, тысячи и «тьмы» – тумены, она была удивительно мобильна. В ней царила жесточайшая дисциплина, при которой за трусость одного воина, проявленную в бою, казнили весь десяток. Вот он, источник бесстрашия. В то же время, безрассудство решительно пресекалось. Монголам запрещалось вступать в бой без предварительной разведки, а при трехкратном численном превосходстве противника предписывалось организованно отступать. За нарушение устава монгольского войска, утвержденного лично Чингисханом, всех нарушителей, невзирая на должность и происхождение, ждало одно наказание – смерть.

В тактике боя монгольские военачальники всегда были большими хитрецами, они активно применяли ложное отступление и заманивание противника в ловушку с последующим окружением и добиванием.

Не имея равных в открытых полевых сражениях, они без проблем брали крепостные стены осажденных городов. И здесь «дикие» монголы показали себя ярыми поклонниками научно-технического прогресса. При осаде монгольское войско применяло самые разные виды таранов и камнеметных машин, забрасывая города булыжниками и тюками горящей соломы, пропитанной нефтью. Да, конечно, все это изобрели и изготовили китайцы, они же и обслуживали мудреные механизмы. Но монголы охотно использовали в своих целях достижения побежденных народов.

Есть предположение, что с указанными в русских летописях «пороками», которыми обстреливались и поджигались русские города (подобие европейских требушетов), по русским городам применялись «ракетные установки» типа наших «Катюш». Китайцы набивали бамбуковые стволы порохом и запускали их со специальных рам в сторону осажденных. Стенам такие ракеты почти не вредили, но пожар в городах устраивали гарантированно. И, безусловно, неведомое оружие сильно действовало на психику обороняющихся.

Лазить на стены монголы не любили, они посылали на штурм воинов из завоеванных стран и племен. При этом применяли еще одно страшное военное изобретение – «хашар». Перед штурмом они собирали пленных и население из округи и гнали эту толпу на крепость забрасывать рвы хворостом и ставить лестницы к стенам. Осажденным приходилось выбирать: расстреливать соплеменников и даже родню из луков или погибать самим.

И лишь когда в стенах образовывался пролом, или открывались под ударами таранов городские ворота, монгольская рать врывалась на улицы, вырезая всех подряд, не жалея ни малого, ни старого. По сегодняшним меркам, военное преступление, но у монголов это было в порядке вещей. Главное – выполнить поставленную великим ханом задачу. Любыми способами.

Самое удивительное, что сам Чингисхан всегда мечтал о… вечном мире. Он считал, что когда его победоносная армия дойдет до «Последнего моря», и все подчинятся его воле, наступит «Золотой век» процветания и благоденствия. Войны прекратятся, люди будут жить по единым законам справедливости и гармонии. И надо признать, многое у него получилось. По крайней мере, в завоеванных землях установился такой порядок, что «…некая знатная дама в богатых украшениях и без охраны доехала из Багдада в Пекин, имея всегда днем пищу, а ночью – кров». И никто ее, заметьте, не ограбил.

Чем обеспечивался такой удивительный для средневековья порядок на огромной территории? Четко отлаженной бюрократической системой, которую создали под монголов покоренные китайцы. Монголы воевали и завоевывали. Китайцы все описывали и учитывали, встраивали в общую систему империи завоеванное, обращая его в стабильный доход.

Было бы ошибкой считать монголов кровожадными дикарями. Китайская летопись «Сведения о черных татарах» (Хэй-да ши-люэ) 1237 года рассказывает: «Государство черных татар называется Монгу. Их первый правитель зовется Тимучжин, в титуле императора носит имя Чингисхан. В их школах преподают уйгурскую письменность и ее переводы на другие языки».

Монголы учились сами и брали лучшее у покоренных народов. Например, созданная по китайскому образцу система ям – почтовых станций – позволяла доставить донесение из ставки хакана в монгольской степи «в страну Угорщину» – Венгрию всего за две недели. «Дикая орда» Чингисхана была куда мощнее «просвещенной Европы» и в экономическом плане. Один «шелковый путь» многого стоил!

Империю Чингисхана постигла судьба подобных – разделение после смерти основателя на отдельные государства, борьба между наследниками за верховную власть, гражданские войны. Великая империя Чингисхана просуществовала недолго, но и разделившись на несколько улусов – орд, чингизиды продолжали править большей частью известного тогда мира, а монголы еще долго считались лучшими воинами.

От войска монгольского к татарскому войску

Но ведь два века прошло! Неужели ничего в войске не изменилось? Изменилось, и весьма существенно, прежде всего – этнически.

Степное войско теперь редко кто называл монголами, куда чаще – татарами. Слово это китайское, означающее собственно… всех некитайцев. Как римляне называли чужаков варварами, якобы они говорят «вар, вар, вар», так и китайцы считали, что соседние с ними народы говорят непонятное «тар, тар, тар» – тараторят. Отсюда и татары, а «тараторили» на разных языках и наречиях десятки, сотни разных племен и народов, проживающих в степях, лесах и горах огромной монголо-китайской империи. Правда, самих монголов китайцы из общей массы «тартаров» по-прежнему выделяли. Может быть потому, что монголы их крепко били, завоевали и заставили служить?

Но то монголы, а что татары? Было ли отличие татарского войска от монгольского? Отличие было, и прежде всего – в утрате принципа единоначалия. Если в бою татары оставались такими же бесстрашными, то принцип обязательного общего единоначалия был утерян. Татарский князь мог начать битву на стороне одного хана, а в финале сражаться уже за другого чингизида. В итоге военная элита монголов сильно поредела в ходе гражданских войн. Особенно это коснулось Большой Орды, где кроме войн удар по военной элите нанес религиозный вопрос. В первой половине XIV века Хан Узбек, убежденный мусульманин, решил привести к исламу всю Орду. Знатные татары, до того абсолютно терпимые в вопросах веры, его не поняли: «Довольно того, что служим тебе, какое тебе дело до того, во что мы верим?» Этот довод хана не переубедил, в ходе «полемики» были казнены тысячи представителей ордынской знати, не желавших принимать ислам с обязательным обрезанием, в том числе и кровные чингизиды!

Злую шутку сыграла и излишняя уверенность татар в своем военном превосходстве. После разрыва отношений с монгольским улусом прекратился доступ к передовым китайским технологиям, военная наука практически не развивалась. Татарское войско оставалось прежним, как в вооружении, так и в тактике: обстрел врага из луков, решительный натиск, быстрый маневр, окружение и добивание стрелами и саблями.

А времена меж тем менялись, прежде непобедимая татарская конница получила серьезного противника в виде отрядов арбалетчиков и пикинеров, а также рыцарей в тяжелом доспехе – панцире, который не могли пробить стрелы. Все чаще на полях сражений гремели орудийные и мушкетные залпы. А татары оставались верными кольчуге и луку, наличие «огневого боя» у крымских татар, вторгшихся на Русь и атаковавших Касимов, отмечено только в 1515 году. И то, это были оружейные поставки из Турции.

Был развеян и миф о непобедимости ордынского войска. Теперь при атаках татарской конницы противостоящие ей полководцы применяли все более сложные системы войсковых построений, активно используя рельеф местности, частоколы, ямы и прочие ловушки. Отдельные татарские князья нередко возвращались из набегов на Русь битыми, но против большого войска Орды русские устоять не могли. И только Дмитрий Донской на берегах Вожи (1378) и Дона (1380) доказал, что и объединенные русские могут бить Орду.

Но все-таки память о Батыевом нашествии и двух веках постоянной степной угрозы крепко вросла в память русского народа. Татар боялись все, от великих князей до последнего крестьянина, этот страх впитывался с молоком матери. Укачивая дитя в люльке, мамаша грозилась: «Вот будешь плакать, придет злой татарин и заберет». И ведь точно, мог прийти и забрать, ищи потом ту мамашу на невольничьем рынке в Казани, Сарае или крымской Кафе.

Татары веками оставались для русских самым страшным противником. И как с ним бороться?

Ответ оказался неожиданно прост: для войны против татар надо привлечь других татар.

От наемников до союзников

Татары на службе у русских князей появились давно. Можно сказать, с тех пор, как у тех снова завелись деньги. Едва оправившись от Батыева нашествия, русские князья снова стали воевать меж собой. Некоторые сразу сообразили, что в борьбе с соседом легче нанять татар, нежели собирать и постоянно содержать большое войско. Наемники чуть дороже, зато результат стопроцентный: никто не мог устоять против татар.

Первыми татар стали нанимать рязанские князья, но особо отметился в этом деле московский князь Иван Калита (прозвище связано с кошелем, полным денег). Получив ярлык на правление, он стал регулярно собирать для Орды дань со всей Руси, кое-что оставалось у него в суме. На сэкономленное он тех же татар и нанимал, с их помощью существенно укрепил и расширил московское княжество. А татары, получив от Калиты оговоренную награду, пополняли ее награбленным по дороге и уходили домой, в степь.

Но и степь стала не та, в ней уже не было прежней вольницы. Считается, что первый большой приток служивых татар на Русь начался как раз при хане Узбеке (правил с 1313 по 1334 гг.), насильно заставлявшего всех татар принять мусульманскую веру. Не желая принимать ислам, многие беки и мурзы уходили к русским, где их охотно принимали в состав правящей элиты, жаловали селами и даже городами. А если родовитый перебежчик еще и крестился, он смело мог рассчитывать на руку боярской дочери, и боярин такому зятю был очень рад, ведь «окрестишь басурманина – спасешь душу его, и тебе за то грехи спишутся в двойной мере». Эти татары были уже не наемники, а скорее – насельники. Татары, союзные великим князьям.

Забегая вперед, отметим: союзные татары весомо участвовали в семидесяти процентах побед русского войска. Часто это участие имело ключевое, решающее значение. Если учитывать этот фактор, то нужно признать, что без беспрецедентного союзничества русских и татар история России сложилась бы иначе.

А пока вернемся к Большой Орде. В 1357 году после смерти «доброго хана» Джанибека в Большой Орде началась «великая замятня». С тех пор в борьбе за престол чингизиды с воодушевлением резали друг друга на поле брани и в дворцовых спальнях. Редко кто сидел на троне более года. Именно в этой «мутной воде» и проявился талант темника Мамая, посадившего на трон Орды не менее трех ханов. Но и Мамай был разбит сначала Дмитрием, а потом сумевшим вновь объединить Орду Тохтамышем.

Личность этого без сомнения одаренного правителя наши историки оценивают по-разному. С одной стороны, Тохтамыш навел порядок в Орде, провел экономические реформы, дружил с Дмитрием Донским. С другой, взял хитростью да сжег Москву, увел огромный полон, заставил платить немалую дань. Но после того как сам Тохтамыш был разбит Тамерланом и погиб, сыновья его… жили в Москве, при дворе великого князя. Позже трое из них были ханами Большой Орды, и потомком одного из них стал уже знакомый нам Улу-Мухаммед.

Окская граница

Новый город Ханкерман на Оке при Касиме стал столицей нового государства. И одновременно щитом, прикрывающим окские броды и переправы, прямую дорогу из ордынской степи и Казани на Русь.

Ока – река полноводная и широкая с быстрым течением. Но встречаются в ней и «узкие места», а также броды. Именно исходя из необходимости защиты этих узких мест и создавался «Окский рубеж» или «Большая узда» – система пограничных укреплений вдоль Оки и Угры.

Ко времени начала правления Ивана III рубеж выглядел следующим образом: «В Коломне крепость, в ней полк. От Коломны до Каширы – конные дозоры великого князя, в Кашире – полк. От Каширы до Серпухова – конные дозоры, в Серпухове – воевода с заставой, от Серпухова до Тарусы – конные полки князя Юрия (брата вел. князя), и дозоры до Алексина. Далее дозоры конные до Белоомута, далее рязанские дозоры до Усть-Пары, в Рязани полк».

Конные дозоры постоянно курсировали вдоль окского берега, готовые в любую минуту сообщить об опасности. Если дозор замечал, что степняки начали переправу, самые быстрые всадники немедленно мчались в город к воеводе, тот посылал к указанному броду крупные силы. Не дашь ордынцам переправиться – предотвратишь набег.

Самыми уязвимыми местами в этом рубеже были город Алексин, расположенный на правом, степном берегу, как и Рязань, а также практически незащищенная Мещера. Какой смысл охранять броды под Коломной, если степняки спокойно переправлялись через Оку в Мещере и шли на Москву по рязанским землям?

С появлением в Мещере войска Касима эта брешь закрывалась: касимовские татары охраняли окские переправы от границ рязанских земель и до муромских пределов. В случае большого набега Касим объединял полки с рязанским воеводой. Со временем большинство приокских городов «Большой узды» были отданы в удел именно союзным татарам – царевичам и князьям из разных юртов. Таким образом, великий князь московский получал сразу и разящее копье, и щит. О копье – ударе татарской конницы уже было сказано. Но с появлением нового татарского города Русь получала еще и крепкий щит в беззащитной прежде Мещере. Как показала история, этот щит был действительно почти непробиваемым. При набегах и степняки, и казанцы, а позже и крымские татары обходили касимовские пределы стороной. Иначе им пришлось бы столкнуться с касимовским войском – профессиональными военными, можно сказать, гвардией великого князя.

Гвардия великого князя

По сути Ханкерман на протяжении двух веков – военный город и государство, населенное умелыми бойцами. По первому приказу они готовы выступить в поход. Всякий знает свое место в строю, у каждого всегда готов припас для похода, сменные лошади. Доспехи начищены, оружие наточено. Салтан часто устраивает «смотры», оценивая состояние и боеспособность войска, проводит учения.

Теперь о социальном составе. Салтан всегда окружен телохранителями, составляющими его двор. Они живут во дворце и беззаветно верны салтану. Попутно они выполняют придворные должности – псарей, сокольничих, конюхов и т. д. Приближенные к салтану лица – мурзы и князья с уланами и нукерами. Они получают за службу жалование, имеют свою долю в военной добыче.

Визири или карачи составляют личный каучин салтана.

Карача (карачай, бей) – глава уважаемого рода, который подчинялся только хану или салтану. Свою верность карачи доказали в боях ратными подвигами. Карача владел большой усадьбой в городе, но бывал там редко. В основном, жил своим уделом в окрестностях, где у него села, табуны, стада. Там он – царь и бог. Он богат, его сабля из дамасской стали в богатых ножнах, его латы – пластинчатый доспех или кираса, под ним – лучшие кони.

В походе карачу сопровождали мурзы и беки – знатные воины, его ближайшее окружение. Они тоже имели свои уделы, но поменьше и поскромнее. И доспехи у них были попроще.

Особым сословием были уланы – профессиональные воины, охранники, придворная стража салтана. Уланы набирались, в основном, из десятников, показавших себя в боях.

Позже по образу и подобию уланских татарских отрядов формировались уланские эскадроны лучших армий мира. Это – легкая кавалерия, быстрая и маневренная.

И, наконец, казаки, которые нанимались служить к мурзам (князьям). Их имущество мог составлять один дырявый халат (до первого набега), лук и сабля. И обязательно конь. Татарин скорее расстался бы с халатом, чем с конем. Благосостояние казака напрямую зависело от военной добычи.

Доля казачья

Слово казак (козак) в разных тюркских наречиях переводится по-разному. От совсем уничижительного «бездомный, безродный» до гордого – «свободный». По Соловьеву, первое упоминание о казаках на Руси встречается в летописи «Повесть о Мустафе царевиче», том самом сыне Улу-Мухаммеда, что погиб под Рязанью в декабре 1444 года. В повести упоминаются «мордва на лыжах и казаки рязанские», которые пришли на помощь москвичам против татарского царевича Мустафы. Откуда у рязанцев казаки? Еще в XIV веке при князе Олеге Рязанском упоминается служивший ему татарский князь Салахамир. Тот принял христианство, женился на дочери Олега, от Салахамира и пошли рязанские служивые татары и казаки.

Как казаки попадали в Касимов? Разными путями.

Могли прийти юртом (целым родом).

Услышали, что на реке Оке сел своим царством новый салтан – потомок Чингисхана. Что богат и удачлив в боях. Что набирает себе войско и щедро платит. И землей жалует – заливными лугами. У него даже город есть с надежными стенами и мечетью! Почему не служить такому салтану?

Глава юрта долго обдумывал услышанное о Касимове, потом собирал родню и выносил вопрос на обсуждение. В случае достижения согласия юрт сгонял стадо, грузил пожитки на арбы и двигался на Оку к бродам. По прибытии глава рода представлялся салтану, подробно перечислял своих предков, расхваливал достоинства своих воинов. Как правило, никому не отказывали, салтан принимал от вновь прибывших клятву верности и давал удел, где можно было поставить юрты и пасти скот. Этот аванс новый князь с воинами должен был отработать преданной службой, доказать отвагу в боях.

Приходили наниматься на службу к Касиму и его мурзам и совсем одинокие казаки.

Татарский казак мог остаться одиноким от мора или степного пожара, от войн и усобиц, от засухи и падежа скота. Причиной одиночества могли послужить размолвки в семье: казак поссорился с отцом, когда тот не дал скота для калыма за невесту, или поругался с братьями после дележа отцовского наследства, вот и выгнали из юрта после драки. Одному в степи выжить трудно, почти невозможно. Выход – наняться на службу к князю или беку и добыть славу с богатством верностью и острой саблей.

Вовсе не обязательно случаться большой беде, чтобы казак ушел из родного юрта на службу «большому князю»: просто отправился на поиски лучшей жизни, приключений и добычи. А потому простой казак всегда готов к походу, ждет его, ведь где война, там и добыча…

Казаком мог стать любой, невзирая на национальность, достаточно знать язык и верить в Аллаха. И, конечно, всегда быть готовым к войне. Иными словами, казаками становились люди пассионарные.

В скором времени на русских окраинах (украйнах) в верховьях Дона стали появляться казаки иной веры – христианской. И тоже никакого деления по национальному признаку, будь ты славянин или мордвин, крещеный башкир или чуваш, татарин или литвин, достаточно было выйти в центр казачьего круга, ударить шапкой оземь и сказать: «Верую в Господа нашего Иисуса Христа, хочу быть казаком вольным». И если круг кричал «Любо!», новый казак обретал новую дружную семью и получал свое место в казачьем круге за общим котлом. На первое время пропитание и кров ему были обеспечены, а там как себя покажет.

Мы упоминали выше, что постепенно многие союзные татары крестились и фактически становились русскими, ведь русский – в первую очередь православный. Но этот процесс «обрусения» растянулся на столетия.

Были ли различия между татарскими и русскими казаками помимо веры? Да, были.

У татар важным фактором оставались родственные отношения, причастность к роду или тейпу. Элитой были княжеские роды, командиром войска мог стать только родовитый татарин. А сверхэлитой были чингизиды.

Русское казачье войско (донские казаки и Запорожская сечь, которые, по некоторым данным, происходят от черкесов), как и яицкие (уральские) казаки, напрочь отвергало сословное деление. Если татарский казак всегда был свободен и сам выбирал себе хозяина, то русские и мордва бежали на Дон или на Урал от крепостной зависимости, и нового ярма на шею не хотели. Атаманом мог стать любой, проявивший смелость и отвагу, а также организаторские способности. Ведь без организации любое войско – толпа.