Полная версия

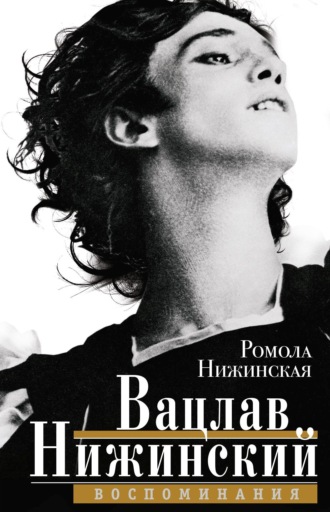

Вацлав Нижинский. Воспоминания

Ромола Нижинская

Вацлав Нижинский. Воспоминания

Посвящается памяти ФРЕДЕРИКИ ДЕЗЕНТЬЕ, без чьей любви и дружбы эта книга не могла бы быть написана

Romola Nijinsky

Nijinsky

Вацлав Нижинский

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022

Предисловие

Рио-де-Жанейро – единственный знакомый мне большой город, которому не удалось прогнать со своей территории природу. Здесь вы погружены в море, горы и девственный лес, который со всех сторон скатывается по склонам в ваш сад, вторгается манговыми деревьями и пальмами в дома, сопровождает трамвайные пути своими чистыми водными потоками и оставляет на прогнивших воротах негритянских прачечных букеты бугенвиллей и пучки пряных овощей. Дома квартала, где живет простой народ, сами словно пританцовывают, медленно спускаясь вниз по холмам – последним морщинам гор, – чтобы встретиться с океаном. Где бы вы ни находились, на террасе любого отеля и у окна любой гостиной вам достаточно поднять голову – и вы увидите острия и рога всевозможных форм, окутанные темным покрывалом леса, – горы Тижука, Гавеа, Камподос-Антес, Корковадо и Профиль Людовика Шестнадцатого. Сзади вас всегда стоит и ждет что-то огромное, черное, иногда свежее и блестящее; один прыжок – и вы внутри его.

Именно здесь, на сцене театра – какого именно, моя память не может разглядеть за массой ничего не значащей лепнины, – я с лесной площадки для прогулок увидел Нижинского в первый и последний раз. Мы проживали уже третий год войны, сам он только что спасся из концентрационного лагеря, и для меня пронзительные звуки оркестра, который, повинуясь дирижерской палочке Ансермета, говорил с задником через волны занавеса, сливались на этом странном антарктическом берегу с шумом океана, разбивавшего свои фейерверки о волнорез Бейра-Мар, и с никогда не утихающей канонадой там, далеко. Я чувствовал себя как человек, который, собираясь войти с улицы в танцевальный зал, кидает в одну сторону сигару и бросает последний короткий взгляд в другую сторону – на горизонт, где горит ужасная луна за облаком ядовитых паров. Эта буря выбросила на берег между Капокабаной и Сахарной Головой расписанный веселыми красками корабль Русского Балета; это побудило меня взять билет и прийти, как французские эмигранты былых времен шли аплодировать какому-нибудь артисту-изгнаннику из Королевской оперы, выступавшему на случайной сцене в Кобленце или Спа.

Вышел Нижинский.

Я никогда не испытывал большой любви к обычному балетному искусству – тому, что танцуют, иногда с идиотским совершенством, во многих государственных театрах или у зловещей Павловой: оно нравилось мне не больше, чем техническое мастерство певцов или скрипачей. Красота редко отвечает взаимностью тем, кто ее ищет. Естественно, что поддельные артисты злятся на вдохновение за то, что оно капризно в своей божественной щедрости, и стараются заменить его одним лишь суеверным следованием формуле или тем яростным трудом, который был насмешливыми устами латинского Януса охарактеризован как «нечестный». Корону Франции нельзя заслужить, раскалывая камни, и заслугами невозможно заслужить благосклонность. Поэтому я принадлежал к числу тех, кто никогда не любил никакого танца, кроме восточного, в котором ноги редко отрываются от земли и который представляет собой либо речь, фразы которой начинаются в центральном сплетении мускулов и внутренностей, через вращающееся тело передаются каждой точке окружающего пространства и доходят по суставам до самых кончиков фаланг, медленно развертываясь или, наоборот, мгновенно выплескиваясь в завершенном движении, – или же неустанный ответ видения на стихи, сто раз подхваченные и повторенные флейтой и барабаном.

Нижинский принес с собой нечто новое: стопы наконец отделились от земли. Он принес прыжок, то есть победу дыхания над весом. Как певец или актер движением рук просто подчеркивает увеличение своей груди, которая раздувается, наполняясь воздухом, точно так же вдохновение танцора и наше страстное желание жить своей силой могут оторвать его от земли; остается лишь трамплин для прыжков, который попирают его торжествующие ноги. Это дух овладевает телом, это душа ставит себе на службу животное начало – снова, снова и снова рвется вверх огромная Птица, взлетает, чтобы встретить свое великое поражение. Танцовщик опять падает, как король спускается с трона, и снова взмывает вверх, как орел или как стрела, по собственной воле сорвавшаяся с тетивы. Одну секунду душа удерживает тело в воздухе, телесная оболочка становится пламенем, материя преодолена. Он пересекает сцену, словно молния, и, едва успев отвернуться, обрушивается на нас как удар грома. Это Великий Человек в лирическом состоянии своего духа прерывает наш дикий танец, словно бог. Он рисует страсти на холсте вечности, он берет каждое наше грубейшее движение, как Вергилий – наши слова и образы, и переносит их в более высокие слои воздуха, в благословенный мир ума и силы. Даже в «Шехерезаде», когда негр, согнутый пополам, словно сжатая пружина, очерчивает или, вернее, измеряет – десятью электрическими концами своих рук, которые уже не просто руки, а руки, губы, жадный язык и душа сразу, – контуры воображаемого тела, проводя пальцами вокруг смутно видимого реального тела красавицы, этот жест, который может быть похотливым, приобретает не описуемое словами достоинство и величавость.

А «Послеполуденный отдых фавна» – какое очарование, какая радость, какая пронзительная меланхолия. Этот отдых происходит сразу на Сицилии и на той уединенной террасе посреди девственного леса, которую хорошо знает мой друг Мило, возле огромного бассейна, в котором вода переливается через край, под стеной из зеленых камней, где в просветах между листьями пылает луна, и ее лучи – как удары тарелок в каждой паузе оркестра.

Однажды Нижинский согласился проводить меня в дипломатическую миссию, и я смог увидеть его вблизи. Он шел, как ходят тигры: это был не перенос неподвижной массы тела из одного равновесного положения в другое, а гибкий, как единение крыла и воздуха, союз с весом всей машины мускулов и нервов; тело было не обрубком дерева или статуей, а полноценным органом силы и движения. Любой жест Нижинского, даже самый малый – например, когда он повернул к нам подбородок или когда его маленькая голова внезапно качнулась на длинной шее, был великолепен; в любом из них была жизненная сила, одновременно яростная и нежная, и подавляющая властность. Даже когда он был неподвижен, казалось, он незаметно для глаза танцует, словно те чувствительные транспортные средства, которые назывались «восьмирессорными». В столовой был зеленый полумрак; полуденное солнце и с ним время от времени крик цикад доходили до нас, приглушенные манговыми деревьями. На скатерть, между тарелками для фруктов и серебряным столовым прибором, падала зеленая тень; изумрудный блик переливался в стеклянной салатнице между кусочками льда. Нижинский говорил с нами об огромной работе, которую проделал за те годы, когда был интернирован в Венгрии. Он открыл способ записывать танец и ставить пометки в записи так, как это делают с музыкой. Это было правдой. Книга существует, и мадам Нижинская говорит мне, что сейчас ее переводят на другие языки.

Теперь на лице божественного танцора отражается черное зло. Он находится где-то в Швейцарии, я в Лос-Анджелесе, а мадам Нижинская сейчас сидит передо мной в холле этого отеля и показывает мне странные рисунки – человеческие лица и портрет великого Сильфа, самим им нарисованный; все это составлено из перекрещивающихся траекторий. В точке пересечения, в сердце этих круговых сил из алгебраических водоворотов поднимается голова, составленная из пересекающихся линий. Это как если бы человек был сделан из движений, которыми танцор очерчивает части его тела и его лицо, распределяя движения в пространстве, прерывая их и возобновляя; числовая функция с отравой в центре, реализация души во вспыхивающей искре.

Привет вам там, где вы сейчас, Нижинский! Да будет Бог с вашей помраченной душой. Находясь за тем запретным порогом, где обитают, неразрывно сплетясь в объятиях, две сестры – восхищение и жалость, размышляйте и помните: молитва может проникнуть всюду…

Поль Клодель

Часть первая

Глава 1

Моя первая встреча с Русским балетом

В начале весны 1912 года я была приглашена на первое выступление Российского Императорского балета в Будапеште. Город был в сильнейшем волнении. Еще до прибытия этой не имевшей себе подобных труппы, которая была частью Санкт-Петербургского Императорского театра, нас достигли фантастические рассказы о блистательной экзотической красоте спектаклей и о достигнутых артистами величайших высотах искусства.

Я припомнила, что в детстве однажды уже видела выступление прежних танцоров этого же Императорского балета, и прежде всего мне вспомнилась невесомая легкость и элегантная хрупкость прима-балерины Преображенской, изящной как статуэтка из мейсенского фарфора. Ее партнерами были два стремительных брата Легат, первые танцовщики России, в совершенстве владевшие балетной техникой своего времени. И теперь я ожидала увидеть такое же чарующее зрелище.

Блестящая публика, которая собралась в городском оперном театре, чтобы приветствовать русских артистов, уже покоривших Париж и всю Западную Европу, состояла из элиты процветавшей тогда венгерской столицы. Жители Будапешта были богаты, склонны к критике и умны. Всю свою гордость обитателей маленькой столицы они вкладывали в постоянное соревнование с Веной. Они ожидали очень многого. Будапешт хотел, чтобы его показали миру, но капризно настаивал, чтобы это было сделано по самым высоким стандартам. Как только оркестр сыграл первые несколько тактов увертюры, все почувствовали, что эта странная, мощная, влекущая за собой музыка – создание великого мастера.

А потом один балет следовал за другим, и мы, покинув высокий красный храм из египетского камня, переносились в жестокую роскошь персидского гарема, а оттуда в бесконечные голые татарские степи. Волшебная рука щедро разливала перед нами неистощимое разнообразие ярких красок; это было буйство неизвестных до той поры оттенков цвета: немыслимо густых тонов пурпурного и зеленого и оранжевых красок золотого варварского искусства Византии. Перед нами раскрывалась сама душа каждой страны и каждой эпохи. Искусство танцовщиков и танцовщиц было неописуемо совершенным и утонченным. Зрители не смели вздохнуть в благоговейном трепете.

Впечатление от этого первого спектакля было таким огромным и ошеломляющим, что было трудно разглядеть и оценить собственное величие каждого танцора и каждой танцовщицы. Даже исполнитель самой маленькой роли сам по себе был звездой: такова была политика этой изумительной труппы. Одинаковое количество танцовщиков-мужчин и танцовщиц-женщин на важных и главных ролях тоже было в высшей степени необычным в то время. Мы вскоре поняли, как эта выдающаяся труппа могла воскресить давно утраченное искусство балета и поднимать его на неизвестную ранее высоту всюду, где побывала раньше.

Уходя из театра, я узнала, что самая яркая звезда труппы не смогла выйти на сцену в тот вечер из-за легкого недомогания. Я твердо решила побывать на всех представлениях русских артистов. В следующий вечер я снова находилась в театре. В программе были «Клеопатра», «Карнавал» Шумана и «Князь Игорь». Публика и в этот раз была блестящая. Увидев «Клеопатру» во второй раз, я смогла лучше оценить совершенство танца Астафьевой, Федоровой и Больма. Декорацией к «Карнавалу» Шумана был тяжелый синий бархатный занавес, расписанный красивыми гирляндами роз. Костюмы были в очаровательном стиле периода бидермейера. Публика мгновенно почувствовала, что перед ней предстает благородное веселье той эпохи. Новая картина: Пьеро, Бабочка и Панталоне, флиртуя, неслись по сцене, как три маленьких смерча. Вдруг на сцене появился стройный и гибкий как кошка Арлекин. Его лицо было скрыто маской, но выразительность и красота его тела заставили нас всех понять, что перед нами был гений. Вся публика вздрогнула, словно от электрического удара. Опьяненные, околдованные, мы, жадно хватая ртом воздух, следили взглядами за этим сверхъестественным существом, которое воплотило в себе сам дух Арлекина, за этим милым озорником. Мощь, легкость перышка, стальная сила, гибкие движения, невероятный дар, взлетев в воздух, зависать на месте и потом опускаться в два раза медленнее, чем поднялся, вопреки всем законам гравитации, исполнение самых трудных пируэтов и тур-ан-л’эров с поразительной беспечностью и без видимых усилий доказывали, что этот необыкновенный, феноменальный танцовщик был сама душа танца. Забыв обо всем на свете, зрители все, как один человек, поднялись на ноги, кричали, плакали, в бешеном восторге осыпали сцену целым дождем из смешавшихся в беспорядке цветов, перчаток, вееров, программок. Это великолепное видение был Нижинский. С этого момента у меня было лишь одно желание – узнать больше о том выдающемся воплощении искусства в жизнь, которым была эта труппа в целом, и о людях, которые сумели создать ее.

Мне было не слишком трудно выполнить свой план. Моя мать, Эмилия Маркус, была ведущей драматической актрисой Венгрии. Она жила открытым домом, и вошло в обычай, что знаменитые иностранцы, приезжая, в знак уважения являлись к ней с визитами. Я немедленно встретилась с несколькими музыкальными критиками и с группой художников и скульпторов передового направления, желая, чтобы кто-либо из них представил меня кому-то из Русского балета. Мне повезло: оказалось, что один из моих соотечественников был другом Адольфа Больма, русского характерного танцовщика. Он провел меня за кулисы и представил своему другу. Больм был не только сильным и ярким танцовщиком, но и очень общительным, весьма культурным, начитанным и музыкально одаренным человеком. Он был сыном концертмейстера Императорского оркестра. Мы развлекали Больма, показывали ему Будапешт, и через него я познакомилась со многими членами труппы, которые, похоже, очень его любили. Я не могла найти случая встретиться с Нижинским и не была уверена, что хочу познакомиться с ним: его гений ошеломлял меня, но я смутно чувствовала в этом знакомстве какую-то сверхъестественную опасность. Больм говорил о нем самыми высокими словами, почти как жрец мог бы говорить о своем божестве.

После недели триумфа Императорский балет уехал дальше на запад продолжать свое турне, увозя с собой еще один покоренный город. Как я хотела всегда быть с этими людьми и следовать за ними по всему миру!

Прошло несколько месяцев. За это время я прекратила брать уроки актерского мастерства у прославленной французской актрисы Режан и, находясь во власти более сильного стремления, старательно училась искусству танцовщицы.

Накануне Рождества балет во второй раз приехал в Будапешт. В это время я проводила праздники дома, много общалась с Больмом и подружилась с остальными членами труппы, в особенности с их учителем Энрико Чекетти. Он любил называть себя «королем пируэтов» и никогда не уставал говорить о том времени пятьдесят с лишним лет назад, когда он был римским Дон-Жуаном и кумиром итальянской столицы. Рассказывая о своей молодости, он всегда принимал очень гордый вид. «Тридцать лет я был преподавателем и тренером в величайшей и лучшей танцевальной школе мира: Императорской школе танца в Санкт-Петербурге», – объявлял он с высочайшим красноречием и истинно итальянским пылом. Маэстро (так его все называли) был не только идеальным преподавателем, но и ревнивым хранителем чистоты классической традиции балета. Среди его учеников были такие великие танцовщицы и танцовщики, как Павлова, Карсавина, Мордкин, Больм и Нижинский. Я скоро поняла, что могу покорить его сердце лестью. Я искренне восхищалась им и действительно очень его любила, но должна была использовать его, чтобы добиться своей цели – получить постоянное место при балете.

Пока труппа находилась в Будапеште, я присутствовала на каждом ее представлении, на каждой репетиции и, по редчайшему особому разрешению, на уроках маэстро. Эти занятия были обязательны для всех членов труппы. Где бы они ни находились, каждое утро их первым делом был урок у маэстро Чекетти, словно эти артисты были еще учениками Санкт-Петербургской академии.

Было странно видеть, как эти русские в характерных для них высоких кожаных сапогах и в меховых шапках ходили по полутемным коридорам Королевского оперного театра, ставшего их домом на время второго визита. С их приездом пульс этого старого, пропахшего плесенью здания забился быстрее, оно наполнилось жизнью: монотонное тусклое существование сменилось лихорадочной деятельностью. Один из их собственных знаменитых дирижеров, Пьер Монтё или Инглебрехт, немедленно завладел оперным оркестром. Изумительно было то, как они заражали своим воодушевлением всех, кто в работе соприкасался с ними лично: музыкантов, электриков, рабочих сцены, костюмеров, парикмахеров, которые все неожиданно проявили, каждый в своей профессии, такие дарования, которые в них раньше не подозревали, словно трудились под действием чьего-то колдовства.

Пока на сцене шла репетиция, в слабо освещенном зрительном зале была видна группа людей; в центре ее стоял человек среднего роста; шляпа его была надвинута на уши, воротник пальто поднят. Он одновременно отдавал приказы главному электрику, беседовал с дирижером оркестра, давал интервью трем репортерам и обсуждал деловые вопросы с алминистративным секретарем. Он выглядел по-настоящему авторитетным человеком во всех организационных вопросах. Достаточно было одного присутствия этого человека рядом, чтобы почувствовать: он не только разносторонний директор, но и настоящий аристократ, то, что французы называют «гран сеньор». Все слепо повиновались ему. Это был Дягилев – Сергей Павлович Дягилев, волшебник и властелин Русского балета.

На репетициях я всегда пряталась в каком-нибудь темном углу театра из страха, что меня прогонят, если я привлеку к себе внимание. По этой причине мне однажды случилось сидеть рядом с журналисткой, приехавшей посмотреть на репетиции. Она рассыпалась в восторгах по поводу Нижинского. Я нетерпеливо оборвала ее гимны этому божеству словами: «Если вы действительно так хорошо знакомы с этим «чудом», то, пожалуйста, представьте меня ему прямо сейчас». Мы подошли к группе мужчин, где Нижинский беседовал с Дягилевым. Это была волнующая минута. Невозможно было представить себе, что этот скромный молодой человек с татарским лицом, похожий на японского студента в плохо сидевшей на нем европейской одежде, и чудесное видение, которым научился восхищаться весь мир, – одно и то же существо. Я действительно была ему представлена. После этого произошла небольшая путаница, которой очень помогло то, что беседа велась на разных языках. Нижинский не понял, кто я такая, и принял меня за прима-балерину Венгерской оперы, чье имя в тот момент было названо в разговоре. Со временем, постепенно узнавая все больше и больше о Нижинском, я выяснила, что, видимо, из-за этой своей ошибки он приветствовал меня таким очаровательным и почтительным поклоном. Дело в том, что много, очень много раз после этого первого знакомства меня представляли ему, но всегда он отвечал лишь беглым приветствием, подтверждая из вежливости, что знакомство состоялось, и ни разу не узнал меня.

Тем временем мы щедро принимали русских артистов в доме моей матери. Все они побывали у нас в гостях, кроме Дягилева и Нижинского, к которым было невозможно подступиться. Больм не отходил от меня. Как правило, он был для меня источником информации, и через него я знала все, что происходило внутри труппы. Мы очень много говорили о Нижинском и о девушке, очень похожей на него, – его сестре Брониславе. В танце она была похожа на видение и легка, как Павлова, и, кроме того, обладала таким же могучим актерским дарованием, как ее брат. Тот, кто видел их танцующими вместе, никогда не мог забыть этот танец. Кроме них, в труппе была блистательная Матильда Кшесинская, любимица царя и всего императорского двора, кумир интеллектуалов и артистических кругов Петербурга. Ее постоянно окружали телохранители. За пределами России об этой очаровательной женщине и великой танцовщице ходили в высшей степени странные и противоречивые слухи. У нее было великолепное деревенское имение и роскошный городской дворец, где она держала штат придворных, словно великая княгиня. Ее приемы не имели себе равных по роскоши. Даже в те времена богатства о ее коллекции бесценных украшений ходили разговоры. Эта великолепная женщина, хотя и принадлежала к самому недоступному для посторонних и взыскательному двору в мире, была очень великодушна и добра со всеми. Она охотно открывала другим не только свое сердце, но и свой кошелек, и никто из приходивших к ней за помощью не уходил от нее без денег. Если верить сплетням, то царь всея Руси до женитьбы строго соблюдал целомудрие и не имел представления ни о каком ином образе жизни. Мудрые придворные выбрали прославленную и изысканную Кшесинскую, чтобы обратить его величество на путь любви. Как нам рассказывали, она справилась со своей задачей блестяще, но немного лучше, чем хотелось бы двору. Однако те, кто устроил эту любовную историю, всегда знали, как исправить шутки судьбы: одним холодным зимним утром автомобиль императорской фаворитки занесло в сторону на обледеневшей дороге, и вследствие этого несчастного случая царский ребенок, которого она ожидала, не появился на свет. Позже имя Кшесинской связывали с именем великого князя Владимира, могущественного главнокомандующего всей русской армией. Злые языки поговаривали, будто бы золото, взятое взаймы во Франции для покупки новой пушки, попало в сейфы балерины. Ее влияние при дворе и в театральных кругах было всесильным. Противоречить ей не смел никто, даже граф Фредерикс, министр двора и ближайший друг царя. Кшесинская была как дома и во всех интригах большой политики. Но она не хотела отказаться от участия в заграничных гастролях Императорского балета. Она быстро поняла, что такие поездки организовывались не по одним только артистическим соображениям, что они имели далекоидущие и значительные политические последствия и позволяли установить дружеские отношения между Россией и другими странами гораздо быстрее, чем любые дипломатические комбинации. Даже Дягилев, абсолютный правитель труппы, обращался с Кшесинской почтительно во всем, кроме вопросов искусства: эти дела он держал в железном кулаке, который никогда не разжимал.

Все эти необыкновенные, полные бьющих через край сил личности были для нас чем-то совершенно новым. Чем ближе мы их узнавали, тем яснее становилось, что их вообще невозможно узнать. В противоположность всем обычаям европейских театров их личные дела никогда не нарушали суровую дисциплину их труда. Все были ими очарованы. Даже безмятежный покой старого жизнерадостного швейцара, стоявшего у дверей сцены, был нарушен. Этот огромный, возвышавшийся надо всеми симпатичный старик, которого все называли «Малыш», сорок пять лет стоял на своем посту у дверей сцены и спокойно курил свою трубку, совершенно не интересуясь тем, что происходило внутри оперы, и не обращая никакого внимания на знаменитых артистов и необычных людей, проходивших в дверь мимо него. Он жил как улитка в своей раковине: приходил в определенный час, уходил в определенный час, курил свою трубку. Он пресытился этим миром. Но русские что-то сделали со швейцаром. На сколько бы часов раньше своего положенного времени он ни приходил, он всегда опаздывал: эти танцоры уже работали на высокой скорости. Под конец это превратилось в бег наперегонки с неизбежной судьбой. Он ни разу не выиграл. Пока одни артисты еще ворочались в постели, маэстро уже хрипло кричал на других в классах. С восьми часов утра до двух часов дня маэстро давал уроки своим ученикам, разделив их на несколько групп. В первую группу входили те, кто не работал допоздна накануне вечером, а также те, кого он считал менее совершенными в технике. Он группировал своих учеников по степени их одаренности, поэтому позднее время, с двенадцати до двух, он оставлял для своих звездных учеников – Карсавиной, Кшесинской, Нижинского. Одновременно с десяти часов утра почти до вечера шли репетиции на сцене. Когда танцовщики и танцовщицы находили время для еды и сна – это была загадка. Маэстро, которому очень льстило мое постоянное присутствие на репетициях, поощрял мою мечту стать танцовщицей, хотя мне было уже семнадцать лет. Он думал, что при огромном упорстве и настойчивости он еще мог бы сделать что-то из меня, и я день за днем сидела на своем месте и почтительно наблюдала за тем, как он обучает других. Больм тоже хотел учить меня, но он понимал, что мне будет практически невозможно войти в их труппу, и потому посоветовал моей матери послать меня в Вену к сестрам Визенталь. Эти сестры, артистки Императорской оперы в Вене, под влиянием Айседоры Дункан стали концертными танцовщицами. Мысль, что мне придется учиться у них, была мне очень неприятна. Меня интересовали русские, и в особенности Нижинский. Я уже видела его вблизи за обедом. Он слушал цыганскую музыку и, казалось, наблюдал за людьми с равнодушным и отчужденным видом, словно издали. Полузакрытые глаза придавали его лицу странное чарующее выражение. Черты этого лица были несомненно монгольскими, а миндалевидные глаза были темно-карими, хотя на сцене казались темно-синими или зелеными. Он был среднего роста и очень мускулистый, но на сцене казался высоким и изящным. Казалось, что даже его тело изменяется в зависимости от того, какую роль он танцует. То, что он никогда не здоровался со мной, проходя мимо моего столика, приводило меня в ярость, и однажды я дерзко побежала за ним в коридорах Оперы и попросила у него автограф. Нижинский остановился и с очаровательной улыбкой дал мне автограф, но по тому, как он смотрел на меня, я поняла, что он меня не узнал. Я не могла понять, в чем тут дело. Я замечала, что иногда его глаза останавливались на мне, но, как только я смотрела на него, он быстро отводил их в сторону.