полная версия

полная версияДиалоги

77

См.: Кратил, прим. 85.

78

Первообраз – вечный и тождественный себе, интеллигибельный мир. Мир видимый, рожденный и осязаемый чувствами подражает высшему образцу; см. 27d – 29b.

79

Восприемница и кормилица – это материя, так как через нее высшие идеи реализуются в мир чувственных феноменов и она же «вскармливает» все живое.

80

Здесь Платон говорит о круговороте первоэлементов (по Платону – основных «родов»), диалектику которого выразил еще Гераклит: «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля – смертью воды» (В 76 Diels).

81

Платон разделяет неизменную сущность предмета (нечто, то, это) и его качества (такой), которые изменяются и переходят в другие качества.

82

Треугольник по античной традиции – одно из формообразующих тел (см. ниже, 53с). О мгновении, в которое одно переходит в иное, см.: Парменид, прим. 24 и 25.

83

См. прим. 79. «Мать», «бесформенная», «незримая», «всевосприемлющий вид», «принимающая любые оттиски» – всё это, по Платону, первичная материя. Платоновская материя резко отличается от материи досократиков, которая тождественна природе, наделена качествами, лишена пустоты, устойчива. Так же резко отличается платоновское понимание материи и от ее понимания у стоиков и орфиков, где материя, или природа, является активной силой, «художницей», «демиургическим началом», «творческим огнем» (fr. 172, 599, 171 SVF I; 217, 1134 SVF II).

Хотя орфики, говоря о материи (X Quandt), именуют ее так же, как и Платон, «кормилицей», «матерью», она, как и у досократиков, наделена у них качествами, т. е. она «конечная» и «бесконечная», «круглая», «вечная», «всетекучая», «несущая движение», «плодоносная», «нетленная», «перворожденная», в то время как платоновская материя абсолютно бескачественна; она вечно становится и меняется, ибо вечным, самоудовлетворенным (см. прим. 45) и самотождественным бытием у Платона обладает только космическая душа.

84

О знании (здесь – уме) и об истинном (правильном) мнении см.: Менон, прим. 44 и Теэтет.

85

Образ и число, наряду со строем и мерой – важнейшие категории античной философии, причем вторая пара характерна для гераклитовцев, а первая – для пифагорейцев с их геометрическими фигурами.

86

См. прим. 43.

87

См. прим. 80.

88

См. 57cd.

89

См.: Государство, кн. X, прим. 24.

90

Выражение, смысл которого неясен, так как в рукописях есть разночтения. Может быть, имеется в виду лава или базальт.

91

У Гомера, например, соль именуется «божественной» (Ил. IX 214).

92

Игра слов: κερματίζω – делить на мелкие части, расщеплять; Οερμόν – тепло, жар.

93

Зависимость ощущения вкуса от формы частиц подробно разработана у поэта Лукреция (О природе вещей II 308—477), использовавшего учение древнегреческих атомистов.

94

Представление Платона о цвете и сочетании цветов основано на учении о стягивании и разрежении цвета, понимаемого как трехмерное тело с его телесными пластическими функциями. Подробно обо всем этом см. в кн.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. С. 582—590.

95

Образ смертной части души в виде зверя у кормушки в своем логове (возможно и другое толкование: «скотина у кормушки») можно сравнить с образом души как «пестрого и многоглавого зверя», данным в «Государстве» (IX 588b-d).

96

Древние придавали печени очень важную роль в жизни человеческого организма. У Гомера, например, она мыслилась одним из средоточий жизни. Так, Гекуба жаждет умертвить Ахилла, вонзившись зубами в его печень (Ил. XXIV 212—214). В языке зависимость настроения человека от состояния печени выразилась также в том, что «гнев» именовался «желчью» (χολή), а гневный человек – «желчным» (χολωτός).

97

Ср.: Ион; см.: Менон, прим. 46.

98

Ср.: «Познай самого себя» (см.: Алкивиад I, прим. 24).

99

Имеются в виду кости головы и грудной клетки.

100

Сравнение из области орошения садов находим у Гиппократа: «Что земля для деревьев, то желудок для животных: он и питает, и согревает, и освежает; освежает, когда пуст, согревает, когда наполнен» (О влагах I 11 // Сочинения / Пер. В. И. Руднева. Т. 2. М., 1944).

101

На взаимоотношениях скорости движения и высоты звука подробно останавливается Аристотель при изучении голосов животных (De gener, animal. V 7).

102

Гераклейский камень – магнит; см.: Ион, прим. 12.

103

Тело любого живого существа понимается в «Тимее» как замкнутая система микрокосма, соответствующая системе вселенского движения в макрокосме. См. также прим. 34.

104

Аристотель также отмечает «беспечальную смерть в старости», так как, пишет он, «освобождение души от уз становится совершенно нечувствительным» (De respirat. 479a 20-23).

105

Флегма – слизистое выделение.

106

Имеются в виду судороги и корчи. Тетанус – от глагола τείνω («натягивать», «напрягать»), опистотонус (όπισθότονος) – букв, «натянутый назад», т. е. стягивание назад членов (корчи).

107

Имеется в виду эпилепсия.

108

Здесь – типичное для классической эстетики представление о соразмерности в прекрасном, чуждое эстетизации иррационального, безобразного и ужасного, характерной для европейского романтизма. О категории меры в античной эстетике см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 13—27.

109

О гимнастическом и мусическом воспитании очень много говорится в «Государстве». См. также: Критон, прим. 13; Протагор, прим. 38.

110

Ср. прим. 83.

111

Очищение («катарсис»): здесь употреблен тот же термин, который Аристотель применяет для выражения следствия трагического действа – эстетического, этического и даже физиологического очищения человека от страданий (Поэтика VI 1449b 28).

112

Гесиод в «Трудах и днях» рассказывает, что после своего ухода из жизни люди золотого века стали «благостными демонами», которые «волей великого Зевса людей на земле охраняют, зорко на правые наши дела и неправые смотрят» (121—124).

113

По Платону, прикоснуться к истине и обрести бессмертие и блаженство может только философ, вечно стремящийся к познанию мудрости и высшему благу. Это, собственно, и является центральной мыслью его «Государства».

114

Чтение образ бога умопостигаемого (νοητοί) основано на том, что Барнет следует рукописной традиции F и Y вопреки чтению «образ бога творящего» (ποιητοί) по рукописям А и Р. В диалоге космос как чувственный бог имеет образец в виде бога мыслимого. Эта идея подтверждается автором сочинения «Тимей Локрский о душе, космосе и природе» (судя по языку – дорийцем) в его рассуждении о космосе, который «был создан некогда по лучшему образу эйдоса нерожденного, вечного и мыслимого» (см.: Plato Dialogi / Ed. Hermann. Lipsiae, 1922. IV 105a). В «Эннеадах» Плотина (VI 2, 22 sqq. Diehl) есть выражение «явления» (ινδάλματα) в качестве образа мыслимого, а не творящего бога, т. е. Плотин, как и Платон, противопоставляя бога мыслимого и бога чувственного, вместе с тем четко разделяет понятие мыслимого и творящего божества. Возможно, что разночтение рукописей А и P возникло не раньше IV в. н. э.

28. Критий

Диалог «Критий» непосредственно примыкает к «Тимею». Здесь те же действующие лица: Сократ, Критий, Тимей, Гермократ (см. о них вступительные замечания к «Тимею»); тема диалога, намеченная в кратком рассказе Крития о легендарной Атлантиде (Тимей 20d – 25e), здесь оказывается в центре беседы. Диалог обрывается на самом интересном месте, когда боги, собравшись вместе, решают судьбу народа Атлантиды, впавшего в нечестие, и Зевс обращается к небожителям со своим словом. Вполне возможно, что смерть помешала Платону завершить этот диалог.

1

Здесь имеется в виду тот демиург, который действовал в диалоге «Тимей».

2

Критий был известен как поэт. Фрагменты его элегий – у Дильса, т. I, гл. XXII. Собеседники Крития именуются (108d) зрителями в театре.

3

См.: Кратил, прим. 86.

4

Пеон (или Пеан) – эпитет Аполлона, букв, «целитель».

5

См.: Евтидем, прим. 17.

6

См.: Тимей, преамбула, а также Менексен, прим. 50.

7

Имеется в виду предание, о котором рассказывал в «Тимее» Критий (20d – 25e). О Геракловых столпах см.: Тимей, прим. 27.

8

См. также: Тимей 24е, 25d и прим. 32.

9

Как рассказывает Гомер (Ил. XV 185—195), сыновья Кроноса и Реи – Зевс, Аид и Посейдон – по жребию получили в удел соответственно небо, подземный мир и море, но «земля и высокий Олимп» остались для всех троих общими. То, что раздел произошел вопреки сказанному не так уж мирно, сообщает Эсхил (Прометей прикованный 197—206).

10

Здесь Платон использует старинное гомеровское сравнение владыки, или вождя, с пастухом, пастырем народа. См., например, Ил. II 85, 243, 254, 772 и другие места. Платон нередко пользуется этим образом.

11

Порожденные землей – см. прим. 12, а также Тимей, прим. 25. Наша страна – Аттика. О Гефесте и Афине см.: Протагор, прим. 33.

12

Т. е. египетские жрецы, с которыми беседовал Солон и которые рассказали ему об Атлантиде (см.: Тимей 22а). Происхождение упоминаемых здесь древнейших аттических царей, согласно мифам, тесно связано с землей. Родоначальником аттической династии был Кекроп, рожденный землей, его наследником был также рожденный землей Кранай, далее – Эрихтоний, рожденный дочерью Краная Аттидой (по ее имени названа Аттика). Есть и другая версия этой генеалогии, по которой Аттида умерла до брака. Родоначальниками династии, согласно этой версии, были богиня земли Гея, Гефест и Афина, от которых произошел Эрихтоний. Потомками Эрихтония были аттические цари Эрехтей, Эгей и Тесей.

13

Ср. слова Гесиода (Теогония 924—926), рисующего рождение богини из головы Зевса в полном вооружении, с доспехами.

14

О разделении на сословия в идеальном государстве см.: Государство II 369b – 372а и др., о сословии воинов – II 373е – 376е.

15

Истм – иначе Коринфский перешеек, соединяющий Среднюю Грецию с полуостровом Пелопоннесом. Киферон – горная цепь на севере Аттики. К востоку от Киферона – гора Парнеф (или Парнет). Оропия – местность на северном берегу Аттики, оспариваемая Беотией. Асоп – название нескольких рек в Греции. Здесь – река в Аттике, берущая начало в Беотии.

16

Зевс был богом не только ясного неба (о чем говорит этимология этого имени: др. – инд., dyauh – небо, dyauspita – «отец неба», ср. лат. Diespiter, Juppiter), но и дождей, туч, непогоды.

17

См.: Тимей, прим. 20.

18

Границы афинского акрополя, по этой легенде, очень значительны по сравнению с историческим акрополем. Реки Илисс и Эридан – это южная граница Афин; гора Ликабет – северо-восточная; Пникс – холм к востоку от акрополя. Исторический акрополь ограничен ареопагом и агорой (рыночной площадью).

19

Так по Герману, который читает ίερών (священные предметы) вместо ιερέων (жрецы). Согласно Барнету: «…все то, что необходимо иметь воинам и жрецам».

20

В идеальном государстве Платона воины вообще не имеют частной собственности, кроме самого необходимого, никогда не касаются ни золота, ни серебра, храня в своей душе «золото» добродетели (Государство III 416de).

21

По поводу поэзии Солона см.: Тимей 21b-d.

22

Деда Крития звали также Критием. Об их родословной см.: Тимей, прим. 12.

23

Стадий – мера длины = прибл. 193 м. Посейдон – повелитель морей, сын Зевса.

24

Возможно, по мифам, что Евенор и его жена родились из камней, брошенных Девкалионом и Пиррой (см. прим. 17). Имена первых обитателей Атлантиды нигде более не засвидетельствованы. Клейто, согласно мифу, стала женой морского бога Посейдона и родоначальницей населения Атлантиды (см. ниже, 113de).

25

Кроме Атланта, сына Посейдона и Клейто, был титан Атлант, брат Прометея и отец Гесперид (Гесиод. Теогония 507—509; Од. I 52), держащий на крайнем западе на своих плечах небесный свод.

26

Ср.: Кратил, прим. 15. Гадир – владыка области, занимавшей земли около Кадикса.

27

Все имена царей Атлантиды имеют определенное значение: Евмел – «богатый стадами», Евэмон – «пылкий», Амферей – «круглый», Мнесей – «мыслитель», Автохтон – «рожденный землей», Еласипп – «всадник» («погоняющий коней»), Мнестор – «жених», Азаэс – «знойный», Диапреп – «великолепный, славный».

28

См.: Тимей, прим. 29.

29

Орихалк – желтая медь.

30

Здесь Платон следует традиционному представлению о жизни людей золотого века, когда земля рождала сама все в изобилии, без вмешательства человека (ср.: Гесиод. Труды и дни 117 сл.).

31

Плетр – греч. мера длины = 1/6 части стадия (т. е. около 32 метров).

32

См.: Лахет, прим. 17.

33

Акрогерий – скульптурный орнамент над углами фронтонов здания.

34

Характерно, что цари Атлантиды живут у Платона по предписаниям Посейдона, т. е. по законам божественным, не созданным людьми. В «Тимее» (24cd) развивается аналогичная мысль.

35

Зевс, согласно мифам, не раз налагал кару на род человеческий. Достаточно вспомнить Девкалионов потоп (см. Тимей, прим. 20), попытку Зевса уничтожить старый род людей и «насадить» новый (Эсхил. Прометей прикованный 231—233). Троянская война в сущности тоже есть следствие мольбы матери-Земли, Геи, к Зевсу покарать людей за их нечестие (см. Ил. I 5).

29. Политик

Диалог «Политик» является как бы непосредственным продолжением диалога «Софист», в котором уже были намечены темы дальнейших бесед, заключающихся в определении политика и философа (217а). Таким образом, действие «Политика» происходит после разговора, выяснившего сущность софиста.

Здесь участвуют те же лица: Сократ, только начинающий диалог, математик Феодор Киренский, гость из Элей и молодой Сократ, уже не молчаливый слушатель, а собеседник, вступивший в разговор вместо утомившегося накануне Теэтета. О персонажах диалога см.: Теэтет, Софист, преамбулы к прим.

Для настоящего издания текст заново сверен И. И. Маханьковым.

1

См. Законы V, прим. 15.

2

О наружности Теэтета см.: Теэтет 143e.

3

Разделение теоретических и практических искусств дано в «Филебе», прим. 49.

4

Два типа врачей рассматриваются в «Законах» (IV 720с-е).

5

Имеются в виду персидские цари.

6

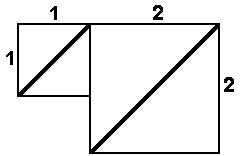

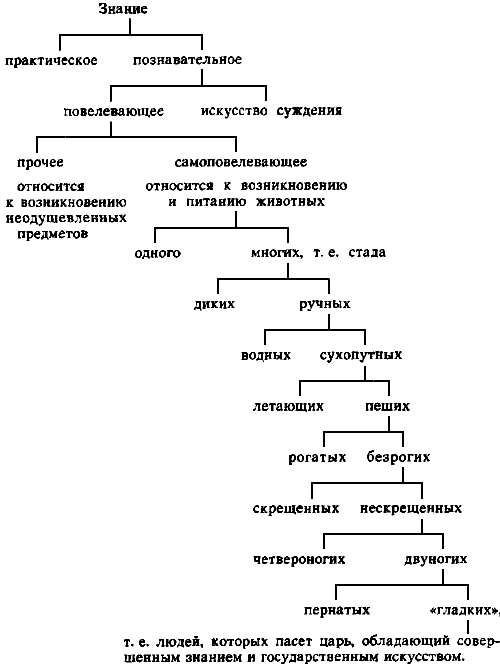

Это рассуждение Платона можно проиллюстрировать следующим образом:

7

Имеются в виду птицы.

8

Все разделение знания, приводящего к царственному искусству политика, можно представить следующим образом:

9

Платон использует миф, в котором переплетаются древние представления об истории человеческого рода и собственные мысли Платона. Ср. мифы, излагаемые в «Протагоре», прим. 31, и «Горгии», прим 80, тоже трактующие проблемы историко-культурные, социальные и этические.

10

Атрей и Фиест, дети Пелопа, известные взаимной ненавистью и преступлениями, которые были следствием проклятия, наложенного на Пелопа богами.

11

Жена Атрея Аэропа передала Фиесту, соблазнившему ее, золотого агнца, рожденного по воле Гермеса в стаде Атрея и являвшегося символом незыблемости царской власти Атрея.

12

В ужасе от злодейства Атрея, бросившего в море свою жену, а затем угостившего Фиеста блюдом из его убитых детей, Солнце – Гелиос – изменило свой путь.

13

См.: Евтидем, прим. 34. Евтифрон, прим. 15, Кратил, прим. 29, Горгий, прим. 80.

14

По Гесиоду (Теогония 182—187), земля, принявшая в себя кровь Урана, через несколько лет родила гигантов в доспехах и с копьями в руках. Лукреций (V 821—825) прямо пишет, что «заслуженно носит матери имя земля, потому что сама сотворила весь человеческий род», а также зверей и птиц.

15

О создании космоса, его движении и душе см.: Тимей 30a-c, 40 ab, а также прим. 61, 62.

16

Перевод буквальный. Очевидно, идет речь об оси космической сферы.

17

Блаженную жизнь при Кроносе рисует Гесиод (Работы и дни 109—126).

18

Кормчими именуются боги также у Эсхила (Прометей прикованный 148).

19

В противоположность высказанной здесь точке зрения «Законы» (X 902е – 903а) прямо говорят о попечении богов над миром в большом и малом. См. также «Тимей» 42d о – посеянных душах.

20

См.: Тимей 34ab.

21

Ср.: Тимей 33b – 34b, прим. 41-44.

22

Имеется в виду богиня Афина.

23

О периодических катастрофах, постигавших человеческий род, см.: Критий, прим. 40. См. также: Законы III 677a, 679d.

24

См. выше, 271de – о даймонах, т. е. божественных существах, пасущих стада смертных.

25

См. также: Критий, прим. 12.

26

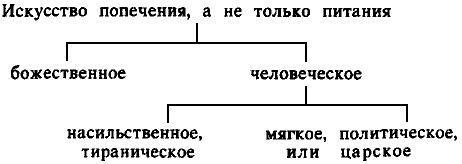

Уточнение таблицы, данной в прим. 8, можно представить так:

27

Платон не случайно сравнивает здесь искусства разделения и соединения с шерстопрядильным искусством и ткачеством вообще; этот образ он использовал и в других диалогах (Парменид, Софист, Федон).

28

Апельт дает в этом месте истолковывающий перевод: «…другая часть искусства измерения направлена на неизбежную сущность становления».

29

Ср.: Филеб, прим. 46 – о чистых удовольствиях, полученных от геометрических фигур, красок и звуков, т. е. бестелесных предметов.

30

Семь родов перечисленных здесь вспомогательных искусств, не относящихся к искусству политическому, можно считать также практическим искусством, свойственным большинству в отличие от теоретического искусства меньшинства, принимая во внимание разделение, данное в «Филебе» (см.: Филеб, прим.49).

31

Ср. мнение Платона о рабах с аристотелевским (Политика I 2).

32

У вас – т. е. у афинян. Аристотель также сообщает (Политика III 9, 1285b 9-19), что древние греческие цари сами совершали жертвоприношение, так как «это последнее не составляло специальной функции жрецов», и впоследствии, когда многие функции царя отпали, это право за ними сохранилось.

33

Кентавры, мифологические существа, сочетали в себе природу коня и человека, обитали в диких горах и чащах и отличались буйством и невоздержанностью. Исключение составлял мудрый кентавр Хирон – сын Кроноса, воспитатель героев (Ил. XI 831 сл.). Сатиры – лесные козлообразные демоны, изображались как спутники бога Диониса.

34

Аристотель пишет: «Тот, кто испытывает недоумение и изумление, считает себя незнающим» (Метафизика I 2, 982b 17 сл.).

35

Типы государственного устройства рассмотрены подробно Платоном в VIII кн. «Государства». См. прим. 4-9, 12 к указанной книге диалога.

36

См. прим. 8.

37

В «Законах» Платон прямо говорит, что «ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен» (IX 875cd).

38

Ср.: Законы II 690a-c – о взаимоотношениях закона и разума, насилия и добровольного подчинения.

39

Гомер. Ил. XI 514. Платон цитирует эти стихи также в «Пире» (214b).

40

Плутарх сообщает, что при Солоне законы писались на деревянных таблицах, так называемых кирбах, поворачивающихся на своей оси (Солон XXV // Сравнительные жизнеописания. Т. 1—2. М., 1961—1963. Т. 1).

41

Возможно, имеются в виду афинские демагоги, осмеянные еще Аристофаном во «Всадниках».

42

Ср. рассужлдения Платона в «Законах» (VI 712de) о якобы близком к идеалу государственном строе Лакедемона и Крита, который вмещает в себя все формы правления, основываясь по сути дела на божественных законах. См. также: Законы I, прим. 1.

43

См. также: Законы, кн. IV, прим. 11 и Филеб, прим. 6. Образ государства-корабля, известный у греческого лирика Алкея (fr. 30 Diehl), не раз встречается у Платона. Ср. также данный образ у римского поэта I в. Горация (Carm. I 14).

44

Арисотель имеет в виду рассуждения Платона в «Государстве» (VIII 544c – 576d) и в данном месте «Политика», а также свои в «Никомаховой этике» (VIII 12, 1170b 8 сл.), когда утверждает в «Политике», что «все эти формы государственного устроения вообще ошибочны» (IV 2, 128b 9-11).