полная версия

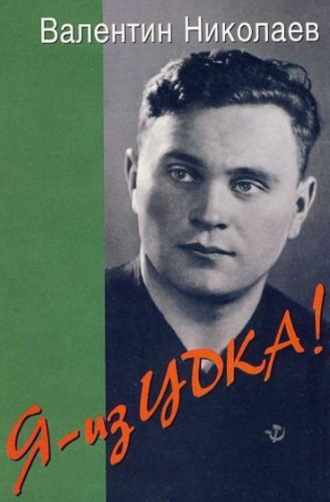

полная версияЯ – из ЦДКА!

С Юрой Нырковым все было сложнее. О нем никак не скажешь, что до прихода в ЦДКА он имел хоть какого-то футбольного образования. Вершиной его достижений было выступление за сборную наших войск в Германии. Во время поездок к воинам, товарищеских встреч с ними футболисты и тренеры ЦДКА познакомились с этим парнем. Он был очень надежен и в то же время красив, эффектен на поле, будто всю жизнь только тем и занимался, что играл в футбол. А между тем, Юрий был боевым офицером-орденоносцем, вполне сложившимся командиром, о каких говорят – военная косточка. Физической закалкой Нырков обладал отменной, был очень быстр, резок в игре. Для соперников он сразу же стал крайне «неудобен», так как, играя корректно сам, не прощал грубости никому. Помню, как во встрече со сборной Венгрии, а было это уже в 1952 году, левый защитник советской сборной очень интеллигентно «усмирил» горячившегося выше всякой меры лучшего форварда гостей Нандора Хидегкутти. Не применив ни одного недозволенного приема, но играя жестко, как говорится, на грани фола, Нырков не оставил сопернику никаких шансов на успех. Вконец расстроенный Хидегкутти вынужден был попросить замены и уйти в раздевалку.

В тактическом плане игра Ныркова мало чем отличалась от той, в которой преуспевал Чистохвалов: четкое выполнение защитных функций вкупе с регулярным подключением к атаке, чему как нельзя лучше способствовали его отличные скоростные качества, умение сыграть в пас с партнерами и сильный завершающий удар. Если же оценивать игру нашей линии обороны в целом, то, мне представляется, это было новое слово в футболе, в развитии его тактики, своего рода попытка перехода к так называемому тотальному футболу, который пришел на стадионы Европы спустя десятилетия.

Словом, мои товарищи, Кочетков, Чистохвалов и Нырков, вполне могли считаться новаторами для своего, естественно, времени, и впечатление от их игры несомненно нашло отражение при составлении специалистами списка одиннадцати лучших футболистов страны.

У меня будет еще случай рассказать и о них, и о других товарищах по команде. А пока вернусь к некоторым памятным событиям счастливого для команды ЦДКА сезона, в котором она завоевала и золотые медали чемпионата, и Кубок СССР.

Федотов, Бобров и незабвенный Николай Николаевич Воронов

Повторюсь: тот сезон (1948 года), точнее, его начало, складывалось для армейцев не лучшим образом. Команда искала свою игру, в определенной степени перестраивалась, что неизбежно сказывалось на качестве выступлений и, соответственно, приводило к потере очков. Это, правда, не вызывало у тренеров особого беспокойства, но именно в этот, не лучший для коллектива период, к команде стало проявляться повышенное внимание со стороны военного руководства.

Я как-то уже говорил, что высокое начальство, исключая прямых кураторов команды – работников Политуправления Красной Армии, – особой опекой футболистов не баловало. Нам это, честно говоря, было на руку. Атмосфера в команде всегда была здоровой, товарищеской, и всякое вмешательство в наши внутренние дела пусть даже самое доброжелательное, вряд ли принесло бы пользу. В то же время, у команды были истинные друзья в лице некоторых крупных военачальников, отношениями с которыми мы очень дорожили.

Наш верный почитатель и добровольный помощник Николай Николаевич Воронов, несмотря на большую занятость по службе, часто приходил на стадион ЦДКА в Сокольниках, чтобы дружески пообщаться с ребятами, да и матчей, если они проходили в Москве, старался не пропускать. Как у каждого горячего болельщика, да простят мне этот термин в применении к Главному маршалу артиллерии, у него были свои причуды. Заглянет на тренировку накануне встречи и советуется с футболистами о том, в каком плаще на матч прийти – был у него один особенно «счастливый». И примета была особая: если мы, мол, на тринадцатой минуте забьем гол, то непременно победим. И, знаете, сходилось. Как-то получалось, что мы нередко открывали счет именно на «несчастливой» тринадцатой минуте, и тогда обязательно побеждали. Да и пошутить маршал был непрочь. Помню, говорит он как-то нашему «пионеру», Володе Демину: «Не горюй, браток, я тебе полметра своего роста отдам…». А сам он, надо заметить, роста был гренадерского – два метра, а может, и более того.

Словом, Воронов был для нас своим человеком, и частые встречи с ним были к обоюдному удовольствию. А тут, после первых матчей чемпионата сорок восьмого года, всех взбудоражило известие о том, что команду приглашает к себе Маршал Советского Союза Н. А. Булганин, возглавлявший военное ведомство страны. Ну что ж, раз сам министр решил встретиться с футболистами, значит дела наши его действительно беспокоят, значит, жди разноса, накачки…

Но опасения оказались напрасными. Булганин принял команду в своем рабочем кабинете тепло и приветливо. Внимательно выслушал руководство команды, никого не прервав, не сделав замечаний. Откровенно говоря, я был немало удивлен таким ходом встречи, как, впрочем и тем, что у министра нашлись добрые слова для футболистов команды, игравшей на том этапе далеко не лучшим образом. Булганин нас, конечно, покритиковал, не преминул напомнить о том, что команда ЦДКА является офицерским коллективом, подразделением Вооруженных Сил, и это обстоятельство накладывает на спортсменов большую ответственность.

Министр подробно расспрашивал о наших нуждах, о том, как мы живем. И, как мне показалось, удивился, узнав, что ни один игрок основного состава не имеет не то что отдельной квартиры, но даже своей комнаты. По-моему, это его задело. Во всяком случае, он тут же приказал присутствовавшему на встрече генералу из службы тыла обеспечить футболистов жильем.

Вот на такой приятной и обнадеживающей для нас ноте завершилась эта встреча. На прощание Н. А. Булганин попросил футболистов еще больше, серьезнее работать над повышением спортивного мастерства, пожелал успехов в чемпионате страны.

Что ни говори, а встреча с маршалом, министром для нас, людей военных, не могла и не должна была пройти бесследно. Тем более, что разговор состоялся откровенный, заинтересованный. Да и допинг в виде обещанных квартир футболистам был не безразличен. Каждому понятно, как тяжело людям, обремененным семьями, годами мыкаться по гостиницам и общежитиям. Уезжаешь, бывало, в другой город, тренируешься, играешь, а мыслями все равно в Москве: как там семья живет, может, не выселяют ли из гостиницы или еще что-либо в этом роде. Да и для семейного бюджета, особенно при нашем офицерском жаловании, «усиленном» не столь уж часто выпадающими премиальными, гостиничная жизнь достаточно накладна.

Но вот какие соображения возникают, когда сейчас задумываешься о своей футбольной молодости, – в нашем армейском коллективе не принято было вести разговоры о бытовых неурядицах, квартирной неустроенности и уж совсем недопустимо – обращаться к руководству с просьбами об улучшении жилищных условий, хотя таким добропорядочным семейным людям, как Григорий Иванович Федотов или Алексей Григорьевич Гринин, ох как нелегко давалось бесконечное скитание по чужим углам. И дело тут не в какой-то сверхскромности, а, скорее в том, что все мы видели, как тяжело живут люди вокруг нас, как не устроены в бытовом отношении многие наши знакомые, в том числе популярнейшие артисты, музыканты, писатели. О «простых» людях я уже не говорю. Но было бы неверным полагать, что при всей своей беспредельной увлеченности делом, кто-то из футболистов не мечтал о своей квартире, о той поре, когда после тренировки или матча будет отдыхать не в гостиничном номере, а в своей комнате, в окружении столь же удовлетворенных судьбой домочадцев.

Слово министра, к счастью, не разошлось с делом. Квартиры подобрали довольно быстро, причем вся наша славная пятерка форвардов – кто-то ведь позаботился и об этом! – дружно и весело поселилась в только что построенном доме у станции метро «Сокол».

В этом доме я живу и сейчас. По соседству проживают семьи Федотова, Гринина, Боброва. Как это ни прискорбно, но сегодня приходится только вспоминать с признательностью и грустью те дорогие сердцу времена, когда после матчей, отдохнув немного и пообщавшись с женами и детьми, выходили в свой зеленый, очень чистый и уютный двор, и вели бесконечные разговоры о нашем футбольном деле, о команде, о том, как играли вчера и как должны играть завтра. Увы, время бежит неумолимо, и замечательных моих друзей, выдающихся мастеров мяча, уже нет среди нас. Осталась только благодарная память о днях и годах, прожитых вместе, о радости общих побед и горечи общих поражений. А двор осиротел, и сегодня, прогуливаясь под тенистыми кронами деревьев, я невольно думаю о том, как хорошо нам было здесь всем вместе, когда спорили до хрипоты, мечтали о будущем…

Дружеская спайка в футбольном коллективе, впрочем, как и в любой игровой команде, далеко не последнее дело. Я бы даже сказал, что без нее очень трудно рассчитывать на длительный и прочный успех. «Взорваться», блеснуть мастерством в одном матче, в одном турнире способны многие команды, но постоянно, годами, держаться на гребне чемпионской волны, поддерживать, наращивать класс выступлений может только коллектив, в котором, помимо прочных игровых связей между спортсменами, существуют не менее прочные дружеские отношения. Для меня это аксиома, которая не требует доказательств. Наша «команда лейтенантов» утвердила этот принцип своими достижениями, начиная с сорок пятого и кончая пятьдесят первым годом. Ошибаются иные тренеры, полагая, что достаточно собрать вместе прекрасных солистов, и успех обеспечен, вполне возможно, что на первых порах ансамбль будет звучать мощно и стройно, однако со временем каждый исполнитель неизбежно станет вести свою партию, и тогда не жди аплодисментов.

Это я к тому, что очень сложно бывает создать крепкую команду, ориентируясь только на игровые качества спортсменов и, не придавая должного внимания их чисто человеческим свойствам: умению жить в коллективе, руководствоваться в каждом своем поступке прежде всего общими интересами, подчиняя им свои личные, доброжелательностью и тактом в обращении с товарищами и тренерами, готовностью всегда прийти им на помощь, – в спортивном сражении и, что не менее важно – в жизни. Поймите меня правильно, я категорически против того, чтобы все как один члены команды «дружно» любили театр или рыбалку – люди тем и ценны, что каждый из них индивидуален в своих вкусах, привычках, образе жизни. Но я за то, что если уж ты играешь в футбол, то твои помыслы и действия, связанные со спортивной деятельностью, должны быть полностью созвучны помыслам и действиям товарищей.

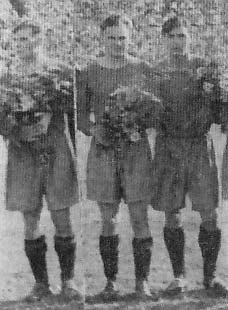

Будущие тренеры команды ЦСКА 60–70 годов:

Слева направо: В. Чистохвалов, В. Николаев, В. Соловьев.

Хочется надеяться на то, что, прочитав довольно пространные, как кому-то может показаться, сентенции на тему спортивного коллектива, любители спорта не упрекнут меня в назидательности, желании выдать свои мысли за абсолют. Далек от этого. В конце концов, каждый тренер идет к избранной цели своим путем, но, мне кажется, кому-то вполне может пригодиться что-либо из опыта ЦДКА, его наставника Бориса Андреевича Аркадьева, умевшего, уверяю вас, подбирать коллектив и работать с ним, и из моих собственных наблюдений.

Сложный сезон 1949-го года

Футбольная команда – сложный и весьма хрупкий живой организм. Не уверен в правомерности бытующего сравнения спортивного коллектива с машиной. Режет слух, когда слышишь: «Играют, как хорошо (или плохо) отлаженная машина». Но в чем-то, надо признать, это сравнение резонно: ну, скажем, расплавится один подшипник, и вся машина тут же дает сбой. А если две, три детали выйдут из строя, что тогда? Так и в команде.

Подобная «авария» случилась с ЦДКА в сезоне 1949 года. Чемпионат страны мы начинали без двух «столпов» обороны – Ивана Кочеткова и Юрия Ныркова, получивших серьезные травмы.

К слову сказать, оба они так и не сумели выйти на поле в течение всего первенства. Борису Андреевичу, дабы залатать бреши в защите, пришлось вернуть в основной состав доигрывавшего в дубле Константина Лясковского, одного из старейших футболистов клуба, очень многое сделавшего для его становления. Лясковский занял место Кочеткова. Он очень старался не подвести коллектив, но заменить лучшего центрального защитника страны было очень сложно, к тому же уже давали о себе знать годы.

Молодой Андрей Крушенок, приглашенный в команду, как и Юра Нырков, из сборной наших войск в Германии, в отсутствие уже успевшего прекрасно зарекомендовать себя товарища, стал играть на левом фланге обороны. В середине первого круга травмы вывели из строя полузащитников ЦДКА Вячеслава Соловьева и Анатолия Башашкина, которых заменили Алексей Водягин и Михаил Родин. Замены эти были далеко не равноценными: Крушенок и Родин, не имевшие опыта выступлений в высшем эшелоне, заметно уступали в качестве игры первым номерам команды, Ныркову и Башашкину, и только Водягин, футболист большого дарования, хороший техник и тактик, был, как говорится, на своем месте. Он и в предыдущих сезонах прекрасно зарекомендовал себя, играя правым полузащитником. Мы с ним действовали в одной «связке» и, надо отметить, весьма успешно, особенно если в атаке участвовало все наше правое крыло вместе с Чистохваловым и Грининым.

Практически пропал, опять же из-за травм, сезон для Владимира Демина, да и мне пришлось ровно на месяц покинуть поле после того, как незадолго до матча второго круга с московским «Динамо» во время тренировки у меня случился перелом малой берцовой кости. Вместо Володи на левом краю выступал очень интересный форвард, Борис Коверзнев, а моим дублером оказался Всеволод Чайчук. Сразу скажу, Борис, игравший прежде в команде Туркестанского военного округа, пришелся ко двору: он обладал хорошей скоростью, великолепным рывком, что позволяло ему, «как стоячих», обходить соперников, умел пробить по воротам. В сорок девятом он не в полной мере использовал свои способности, но уже в следующем сезоне с 21 забитым голом стал лучшим бомбардиром команды. Только вот с техникой Коверзнев не совсем в ладу. Случилось на тренировках, когда ему доставалось «водить» в квадрате, настолько выматывался, что просил Аркадьева освободить его от этой роли. Однако в игре своей недостаток в технике Борис компенсировал, и небезуспешно, скоростными качествами, хлестким ударом. Коверзнев и Чайчук, который был откомандирован в ЦДКА в 1949 году из Киевского военного округа, дважды затем становились чемпионами страны.

Нисколько не хочу хоть в чем-то обидеть новичков, но, согласитесь, состав ЦДКА обновился почти наполовину, и по существу это была совсем другая команда, нежели та, которая триумфально завершила предыдущий сезон. А конкурировать приходилось с находившимся в полном расцвете московским «Динамо», одержавшем победу над «Спартаком», такими сильными командами, как столичное «Торпедо», ленинградский «Зенит», динамовцами Тбилиси и Киева. Тем не менее армейцы выходили на поле с неизменным стремлением к победе, сражались, что называется, до последнего, и чемпионат завершили на почетном втором месте.

А могли ли быть первыми? Тогда нам казалось, что да, могли – стоило только еще чуть-чуть прибавить, поднажать. Сегодня, объективно оценивая ситуацию, я прихожу к выводу о том, что наши извечные соперники – динамовцы – были сильнее и чемпионами стали вполне заслуженно. Правда, был в том чемпионате момент, когда армейцы почти вплотную приблизились к «Динамо», выиграв у них матч второго круга – 2:1. До этой встречи бело-голубые опережали нас на пять очков. Вот тут бы самое время поднажать, попытаться догнать и перегнать соперника на финише, но у футбола есть своя логика – побеждает сильнейший. В итоге 57 очков, добытых чемпионом, против наших 51 выглядели достаточно солидно, причем и другие показатели у него были получше: 26 побед и 3 поражения против наших соответственно 21 и 5. Воспитанники Михаила Иосифовича Якушина могли заслуженно гордиться и рекордной для чемпионатов страны результативностью – в 34 матчах они забили 104 гола. Выдающееся достижение! И достигнуто оно было в основном благодаря усилиям интересной, очень агрессивной пятерки форвардов в лице Василия Трофимова, И. Конова, В. Карцева, Константина Бескова и Сергея Соловьева.

Теперь коротко о показателях команды ЦДКА. Итоговая турнирная таблица свидетельствует, что команда достаточно успешно сыграла в обороне, пропустив в свои ворота столько же мячей (30), как и победитель первенства «Динамо». Это – подтверждение надежности игры не только испытанного стража ворот Владимира Никанорова, но и вновь созданных линий обороны и полузащиты. Сложнее оказалось с нападением. По существу в 1949 году зрители ни разу не увидели на поле в полном составе нашу грозную пятерку форвардов. И как ни хороши были дебютанты, как ни стремились они достойно заменить признанных мастеров, восстановить нарушенные игровые связи, добиться былой слаженности, я бы сказал, синхронности в действиях, им полностью не удалось. Замечу, однако, что в отдельных матчах зримо просматривалась качественно новая игра в нападении, обусловленная индивидуальными особенностями дебютантов, в частности, Коверзнева, прочно утвердившегося на левом фланге.

Тот сезон стал последним в яркой биографии Григория Ивановича Федотова. Листая старые подшивки газет, я невольно обратил внимание на такую деталь: если в прежние годы о Федотове писали в основном как о лучшем форварде, грозе вратарей, бомбардире, то теперь тон и смысл слов, сказанных о нем, существенно изменился. Его игра по-прежнему вызывала восхищение репортеров, но чуть ли не в каждом репортаже о нем говорилось прежде всего, как об умном, тонком конструкторе атак, умеющем, как никто другой, выводить на ударную позицию других форвардов. В принципе все тут вполне логично. За годы, проведенные на футбольном поле, Федотов накопил громадный игровой опыт, но за длительное время практически было потеряно немало сил, снизилась скорость и маневренность.

И если многим любителям футбола, приходившим на стадион, чтобы полюбоваться игрой своего кумира, все еще казалось, что Федотов по-прежнему полон сил и энергии, что его футбольный век завершится не сегодня и не завтра, сам Григорий Иванович, конечно же, не мог не чувствовать приближения момента расставания с кожаным мячом. Он не был богатырем от природы, а поэтому «лепил» себя сам – напряженными тренировками, режимом физических нагрузок, которые точно дозировал, досконально изучив особенности и потребности своего организма. Собственно, это тоже один из характерных штрихов, подчеркивающих его высокий профессионализм, серьезнейшее отношение к футболу и к своей роли в нем.

Наверное, если бы не частые травмы и болезни, особенно в последние годы, Федотов мог бы играть, причем играть хорошо, принося пользу команде и радуя зрителей еще несколько лет. Он мог бы придумать для себя новую модель игры, сообразуясь с потерей одних и приобретением других качеств, и, убежден, не портил бы общей картины. Но Федотов был форвардом, прирожденным нападающим, достигшим совершенства в искусстве атаки. Она была его стихией, в которой он чувствовал себя, как рыба в воде, и потому ни с какой другой ролью в команде смириться не мог. Для него, как мне кажется, легче было пойти на расставание с футболом, нежели доигрывать, оттягивая этот, очень тяжелый для большого мастера, момент.

Поэтому, наверное, и ушел он в зените славы, так и оставшись в памяти болельщиков лучшим советским центрфорвардом. Вряд ли, Григорий Иванович, решившись на этот радикальный поступок, задумывался о том, как сберечь свое имя в футбольной истории. Убежден, что мотивы, подтолкнувшие его к этому, были глубоко личными, исходившими из свойств характера. Он просто не мог позволить себе играть даже чуточку хуже, чем умел это делать. И этим все сказано.

Последний сезон провел в ЦДКА и другой выдающийся форвард – Всеволод Бобров. Но здесь было дело иное. На финише сезона 1949 года, когда Всеволод Михайлович еще выходил на поле в алой футболке армейского клуба, уже будоражила умы болельщиков молва о его предстоящем переходе в команду летчиков. И для нас, его товарищей по команде, не являлось секретом, что талантливого игрока очень хочет заполучить для своих футбольной и хоккейной команд генерал Василий Иосифович Сталин. Но пересуды болельщиков и наша осведомленность были на уровне слухов и догадок, потому что сам Всеволод разговоров на эту тему не заводил, а спрашивать его даже мы с Деминым, его наиболее близкие друзья, считали неэтичным: захочет излить душу – сам расскажет.

Не рассказал. Как, впрочем, и потом, спустя много лет, когда давно уже сгладилась острота ситуации. По-прежнему часто встречаясь, беседуя часами, мы никогда этого вопроса не касались. А слухи ходили и поныне ходят всякие: соблазнили, мол, Боброва дополнительной звездочкой на погонах, капитанскими повязками на футболке и хоккейном свитере… И написано в последние годы обо всем этом немало. Где правда, где вымысел, сказать не решусь. Хотя мне трудно поверить тому, что сменив футболку «команды лейтенантов» на желто-голубую форму летчиков, мой товарищ руководствовался меркантильными соображениями. Уж в чем-чем, а в карьеризме, тем более в стремлении к материальным благам, его невозможно было заподозрить. Он был жаден во всем, что касалось футбола, жаден до игры, до гола, до обожания трибун, не скрывал удовлетворения, когда зрители устраивали ему овацию. Но в жизни, в отношениях с товарищами, со всеми окружающими наш Бобер был по-рыцарски щедр. О его доброте, способности в любой момент прийти на помощь, поделиться последним и сегодня с благодарностью вспоминают все, кто имел счастье общаться с ним.

Вот почему я не хочу добавлять непроверенные факты в биографию Всеволода Михайловича, не хочу судить о правомерности его поступка. Он был моим другом, причем дружба наша, зародившаяся на поле, видимо, потому, что мы с ним одинаково подходили к тактике футбола, исповедовали одни и те же игровые идеи, очень быстро перешла в добрые отношения, искреннюю человеческую привязанность и за пределами стадиона. Вместе отдыхали, умели весело провести свободное время, и нашу троицу, в которой состоял и Володя Демин, всегда можно было видеть вместе. До той поры, пока Сева не ушел в ВВС.

Но и в последующие годы, вплоть до его ранней и потому нелепой и обидной кончины, наша дружба не распалась. Нам приходилось играть друг против друга, а в 1952 году вместе готовиться и выступать составе сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки. Сходились и наши тренерские дороги. В конце 1969 года мне довелось сменить его на посту старшего тренера команды ЦСКА, ставшей год спустя чемпионом страны. Костяк того коллектива был укомплектован именно Бобровым, и за это я ему очень благодарен.

Вообще, откровенно говоря, судьба моего друга на тренерском поприще в футболе не сложилась. Дважды ему доверяли руководство армейской командой и дважды отстраняли не самым тактичным, если не сказать, беспардонным образом. К примеру, принял он команду во втором круге чемпионата 1967 года, работал с ней весь следующий сезон, а в шестьдесят девятом, когда коллектив уже стабилизировался и стал набирать силу, старшего тренера решили поменять. То же самое с ним произошло в 1978 году.

Справедливо ли это? Ведь хорошо, плодотворно работал человек, дело свое знал в совершенстве и с людьми общий язык находил, а оказался в немилости у начальства. Очень хотелось нашему армейскому спортивному руководству возродить былую славу «команды лейтенантов», только не понимало оно, что коллектив создается не вдруг, не сразу, что тренеру необходимо несколько полнокровных сезонов для укомплектования состава, налаживания учебно-тренировочной и воспитательной работы. Для того, наконец, чтобы игроки «притерлись» друг к другу, укрепили игровые связи. Хотелось нетерпеливому руководству сиюминутных побед, быстрого успеха, а у футбола, увы, свои законы, свои особенности. Их, к сожалению, иные некомпетентные спортивные функционеры никак не хотят учитывать.

Я не оговорился, употребив глагол в настоящем времени: и сегодня, когда, казалось, все мы, и руководители спортобществ и ведомств в том числе, неизмеримо выросли в своем понимании законов, особенностей футбола, пришли к глубинному, если так можно выразиться, проникновению в происходящие в нем процессы, тренер остается фигурой абсолютно незащищенной, если не сказать бесправной в профессионально-правовом отношении. Несмотря даже на введение системы договоров, призванных, по идее, гарантировать право на спокойный творческий труд в течение продолжительного времени, он в любой момент может лишиться работы по прихоти все того же «нетерпеливого» руководства или, что, увы, случается все чаще, вследствие групповых амбиций игроков, недовольных то ли жесткой дисциплиной, то ли методами тренерского руководства, то ли еще чем-то. Примеров тому можно привести множество и фамилий пострадавших футбольных специалистов, вынужденных поневоле покидать свои коллективы и предлагать услуги другим, назвать десятки. Впрочем, любители футбола об этом хорошо осведомлены, газеты то и дело бьют тревогу по этому поводу, но их голоса, к великому сожалению, редко когда бывают услышаны. Футбол от всей этой тренерской чехарды очень многое теряет, и не известно, сколько потеряет еще.