полная версия

полная версияСобака сопровождения

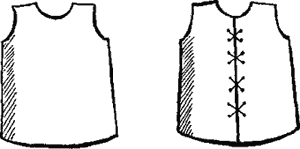

4) кожаная жилетка.

Ее назначение – предохранять тело от царапин когтями и от случайных несильных укусов;

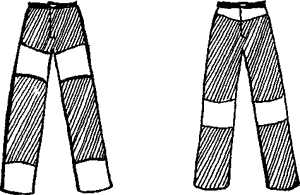

5) то же назначение имеют и кожаные штаны. Это могут быть и брезентовые штаны, обшитые кожей;

6) кожаные шиповки или кеды с шипами;

7) предохраняющее снаряжение:

a) обычные кожаные щитки на плечи, бедра и икры;

b) налокотники и наколенники;

c) желательно иметь также шлем (обычный строительный) и хоккейную ракушку.

Кроме всего перечисленного каждый фигурант должен иметь комплект надежного кожаного снаряжения для собаки.

Если надетое на собаку снаряжение вызывает малейшее подозрение, лучше его заменить на свое.

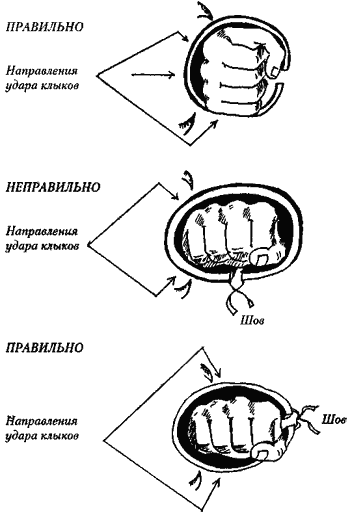

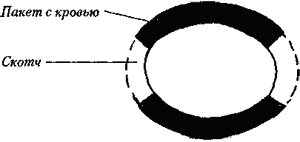

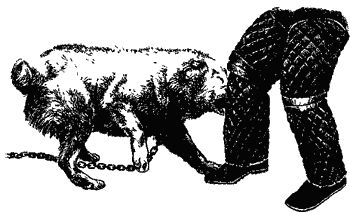

Для постановки собаки на кровь к перечисленному снаряжению следует добавить несколько воздушных шаров или небольших прочных кульков. Их наполняют говяжьей кровью или человеческой кровью и скотчем крепят к щитку в месте предполагаемого удара клыками (рис. 20).

Рис.20

Ну и, конечно, нужно еще иметь плотные широкие рубахи или куртки. Можно взять спортивную куртку и оба рукава изнутри обшить гидрантом или толстым брезентом. Но все же смена одежды нейтрализует элемент привыкания к внешнему виду «злоумышленника», что является крайне важным моментом.

При обучении наносить укусы в корпус и ноги предлагаемое снаряжение – жилетку и штаны – необходимо уплотнить!

ГЛАВА 8

Что должен уметь владелец собаки

На первый взгляд, от владельца обучаемой собаки требуется не слишком много: не пропускать занятий, выполнять требования инструктора…

Однако на самом деле все значительно сложней.

Подготовка телохранителя начинается с домашнего воспитания. Очень часто это воспитание начинается одновременно с началом занятий. В этом случае время, конечно, упущено. Тем важнее создать правильные условия начиная с первого же урока на площадке. Прежде всего это касается контактов с посторонними. Любой звонок в дверь должен дублироваться командой «Чужой!», а любое проявление агрессии в этом случае должно поощряться. Взяв собаку за ошейник, вы должны узнать, кто пришел. Если это «член стаи», собака отпускается для приветствия гостей. Если пришли «свои», но не являющиеся «членами стаи» (знакомые, родственники или монтер из жэка, которого вы знаете в лицо), собаку необходимо закрыть в другой комнате или на кухне.

Таким образом, вы одновременно «убиваете двух зайцев»: ограничиваете собаку от лишних контактов и оставляете ее в совершенно конкретной реальной охранной ситуации – не видя хозяина и зная о приходе посторонних, собака активизируется.

Далее, вы не должны позволять вашей собаке общаться с посторонними на улице. Для этого необходимо всего лишь действительно осознать, что собака – ваша.

Вы ведь не позволите постороннему ковыряться в двигателе вашей машины? А ведь собака – не машина! Систематические поглаживания вашей собаки прохожими зачеркнут ее как телохранителя. Очень хорошее средство от навязчивости посторонних – самый обычный поводок. Но об этом мы подробнее поговорим в одной из следующих глав.

Часто хозяин забывает об этих элементарных правилах сразу же после окончания курса. Хорошо, если собака агрессивна настолько, что сама пресекает подобные «заигрывания». Но достаточно забыть о похвале или, хуже того, – наказать собаку, и постепенно процесс торможения начинает «съедать» навыки телохранителя.

Именно для того, чтобы подобное не случилось, в Центре «Арес» все собаки, прошедшие курс, заносятся в каталог и имеют пожизненное право бесплатного посещения площадок Центра.

Но есть два момента в «работе» владельца, от которых зависит результат всей работы группы – инструктора, злоумышленников-фигурантов и собаки.

Во-первых, результатом обучения хозяина должна стать его уверенность в себе и собаке и точное знание своих действий в той или иной ситуации.

Давайте рассмотрим конкретный случай.

Собака подготовлена по программе. Возникает критическая ситуация, и собака готова работать. Но не готов хозяин: он начинает нервничать, думает о возможных последствиях, пытается сгладить конфликт, когда это уже абсолютно невозможно. Собака, прекрасно чувствуя внутреннее состояние «вожака», получает противоречивые импульсы-команды, ее броски неоправданно жестко пресекаются, иногда даже звучит запрещающая команда. Собака начинает «перегорать», и когда наступает время действовать, ее психическое состояние, мягко говоря, «не совсем то». В этом случае гарантировать успех уже не сможет никто.

Корни такого поведения кроются в промахах инструктора и являются тем вторым моментом, о котором я хотел сказать.

Еще один пример. Вепрь возбуждает собаку, а хозяин с улыбкой выкрикивает команду на поражение. При этом одна его рука находится в кармане, и он успевает обмениваться впечатлениями с коллегами и инструктором.

Настрой владельца вступает в явное противоречие со звуковой командой, что не может остаться незамеченным для собаки. Именно так и происходит появление «игровой» агрессивности. Это является показателем, в лучшем случае, нулевого результата. В этом варианте работы собаки остается надеяться лишь на то, что в реальной ситуации она все же укусит и этого окажется достаточно. Но к такому ли результату стремился инструктор? И действительно, его ли вина в том, что собака работает так?

Владелец собаки, который на площадке является дрессировщиком, должен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы собака поверила ему.

Я рекомендую дрессировщикам, воспитывающим из своего питомца телохранителя, ежедневно упражняться в «смене настроения». Для этого нужно стать перед зеркалом и:

1) попытаться вызвать и изобразить мимически отрицательные эмоции;

2) изобразить резкий переход к бурной радости;

3) завершить упражнение состоянием спокойствия и благодушия.

Умелый переход «ярость-радость» и «спокойствие-ярость» является одним из основных элементов в работе хозяина.

К основным умениям хозяина телохранителя относится также умение работать поводком, поскольку неумелые и несвоевременные рывки и одергивания, равно как и необдуманные «толкания» вперед, значительно тормозят учебный процесс.

И еще несколько советов по поводу взаимодействия дрессировщика и персонала площадки.

Схватки владельца с фигурантами внешне должны максимально походить на «выяснения отношений». Регулятором контакта в этих выяснениях должен выступать хозяин.

Если собака в силу каких-то причин плохо реагирует на схватку вожака со злоумышленником, последний должен вовлечь ее в поединок.

Ну а чтобы реально вызвать отрицательные эмоции у владельца собаки, я всегда пользуюсь уловкой, которая пока что срабатывала безотказно: нужно негромко, но так чтобы услышал хозяин собаки, обронить нелестное замечание о породе его питомца, обращаясь при этом к «злоумышленнику».

Если вы прошли курс обучения, успешно сдали экзамен, вы должны быть уверены в своей собаке.

Верьте ей!

Если вы видите, что на улице избежать столкновения невозможно, – не задумываясь, пользуйтесь своим преимуществом!

ГЛАВА 9

Экзамен по курсу собаки сопровождения

Перечень экзаменационных навыков

1) Зона охраны.

2) Неожиданное нападение: прямая атака на хозяина на улице.

3) Отказ от корма: самостоятельная работа на привязи.

4) Атака злоумышленника, угрожающего оружием или производящего выстрел: фактор внезапности.

5) Уклонение от ударов самостоятельная работа на привязи – проверка тактического мышления.

6) Команда «Стоять!» как тормозящий навык.

Основная цель сдачи экзамена – убедиться в готовности собаки выполнять свою задачу: защитить хозяина. И пожалуй, как ни в одном другом курсе, владелец выступает самым придирчивым экзаменатором, ведь ценой формальной сдачи экзамена может явиться его жизнь.

Несколько рекомендаций относительно порядка сдачи экзамена.

Схема выполнения навыков.

1. Зона охраны.

Дрессировщик с собакой движется по безлюдной улице. Собака находится на поводке без намордника. В условленном месте он останавливается, собака садится возле левой ноги.

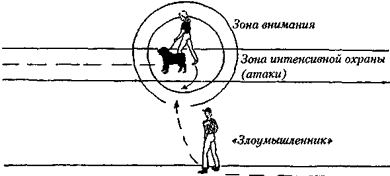

«Злоумышленник» обычным шагом приближается со стороны хозяина под углом 90°. При его вхождении в зону охраны (2-5 м) собака должна без команды атаковать злоумышленника, который тут же убегает.

«Злоумышленник» должен вести себя естественно, никоим образом не провоцируя собаку! (Рис. 21).

Рис. 21

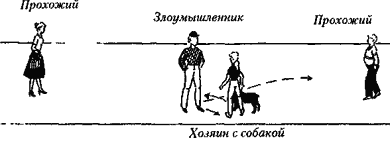

2. Неожиданное нападение. (Рис. 22)

Дрессировщик с собакой идут по улице. Собака на поводке.

«Злоумышленник» идет среди прохожих. Пройдя мимо экзаменуемых, он сзади с криком набрасывается на них. Собака должна молниеносно отреагировать и отрабатывать противника «до конца».

Хозяин вправе давать любые команды, но только после нападения злоумышленника. Последний должен вести себя максимально естественно.

Хозяин забирает собаку и берет ее на поводок.

Рис.22

3. Отказ от корма.

Хозяин привязывает собаку вблизи любого парадного на безлюдной улице. Затем скрывается в парадном. Спустя некоторое время (1-2 мин) «злоумышленник» приближается к собаке. Он волен подавать собаке любые команды, пытаясь войти с ней в контакт. Затем он набрасывает корм на морду собаки и подбрасывает под лапы.

Внешний вид фигуранта не должен быть искажен дрессировочным снаряжением. Собака находится на глухой привязи высотой 1 м и длиной 1,5 м без намордника.

«Злоумышленник» может предпринять попытку увода собаки за ошейник, но это сопряжено с большой опасностью.

4. Фактор внезапности.

Дрессировщик с собакой находятся в центре площадки. Дрессировщик держит ее за ошейник. «Злоумышленник» подходит и останавливается в трех метрах перед собакой.

Выждав, пока собака успокоится, и спокойно постояв 15 секунд, «злоумышленник» резко вскидывает руку, вооруженную пистолетом, и стреляет в дрессировщика. Собака должна мгновенно самостоятельно атаковать «злоумышленника», который закрывается спортивной сумкой, подняв ее до уровня пояса.

После второго броска собаки «злоумышленник» обязан упасть и активно продолжать сопротивление, отталкивая собаку руками и ногами. Запрещается хватать собаку за ошейник или душить ее. После 5-секундной схватки с лежащим «злоумышленником» хозяин забирает собаку и уводит.

5. Проверка тактического мышления.

Собака находится на привязи (высота 1 м, длина 1,5 м), хозяин – в 25 м спиной к собаке. После минутной паузы, после того как хозяин-дрессировщик занял свою позицию, к собаке приближается «злоумышленник». На его левую руку надет дрессировочный рукав, на правую – скрытый щиток, обернутый сверху курткой За поясом (за спиной) у него спрятана палица (длина 50 см, d = 2 см). Приблизившись быстрым шагом и отдав на ходу 2-3 команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!» и т. д.), «злоумышленник» замахивается на собаку дрессировочным рукавом и позволяет укусить за него.

Как только собака схватила дрессировочный рукав, он сбрасывает его и тут же подставляет для укуса правую руку. Как только собака «берет» вторую защищенную руку, «злоумышленник» левой рукой выхватывает палицу и размеренными движениями наносит один несильный удар по голове и один – по лапам.

По сигналу судьи хозяин подбегает к собаке и:

1) «снимает» ее и уводит;

2) если собака «ушла» от ударов и дала возможность «злоумышленнику» убежать, хозяин подходит и уводит собаку.

6. Команда «Стоять!» как тормозящий навык.

Упражнение может быть выполнено в двух вариантах.

Вариант 1. Собака по команде «Рядом!» идет рядом с дрессировщиком без поводка. Пройдя несколько метров, дрессировщик, не останавливаясь, подает команду «Стоять!» и проходит 7-10 метров. Затем дрессировщик возвращается к собаке, берет ее на поводок и уводит.

До подхода дрессировщика собака должна находиться в положении «Стоять!». Любое изменение положения до подхода дрессировщика является искажением навыка. Перемещение более чем на 1 м или усадка-укладка собаки квалифицируется как невыполнение навыка.

Вариант 2. Собака по команде «Рядом!» идет рядом с дрессировщиком без поводка. Дрессировщик останавливается, а собака (по команде или самостоятельно) продолжает движение вперед. Через 3-5 метров дрессировщик подает команду «Стоять!» и после пятисекундной паузы подходит к собаке, пристегивает поводок и уводит ее.

Экзамен принимается в течение одного дня.

Навыки №№ 1, 2, 3, 6 проверяются на улице, возможно – безлюдной.

Навыки №№ 4, 5 проверяются на дрессировочной площадке.

Каждый экзаменационный навык является комплексом умений собаки.

Навык 1:

– настороженное отношение к посторонним;

– самостоятельная работа в зоне интенсивной охраны;

– агрессивность;

– укус в корпус.

Навык 2:

– готовность мгновенно «включиться» в работу;

– способность самостоятельно принимать решение в неожиданной ситуации;

– умение выдерживать психологическое давление;

– умение бороться с человеком.

Навык 3:

– самостоятельная работа;

– крепость нервной системы;

– неподкупность;

– смелость;

– знание уловок «злоумышленника».

Навык 4:

– умение анализировать поведение человека и принимать верное решение;

– отношение к выстрелу;

– реакция на внешний вид оружия;

– умение работать «до конца» по лежащему противнику;

– умение высоко атаковать человека (атака в лицо);

– умение обходить отвлекающие предметы (сумки, зонты и т. д.).

Навык 5:

– умение обезопасить себя от атаки противника;

– умение совершать действия «уход-атака»;

– отсутствие «зацикливания» на месте первой хватки;

– отсутствие увлечения «подставленными» для укуса предметами;

– умение и способность работать самостоятельно;

– умение кусать корпус, ноги.

– контакт с хозяином;

– подчиняемость и управляемость собаки.

Если собака уверенно отрабатывает всю эту программу, ее хозяин может быть уверен в ее боеспособности в реальной ситуации, а судья оценит ее работу высоким балом.

При успешной сдаче экзамена собака получает диплом, в котором указывается:

1) Ф.И.О. владельца;

2) кличка, порода, пол и возраст собаки;

3) количество набранных баллов и оценка собаки;

4) Ф.И.О. инструктора.

Диплом заверяется подписью судьи (с обязательным полным написанием фамилии) и печатью организации, которую он представляет.

ГЛАВА 10

Размышления о хватке

На мой взгляд, способ проведения хватки является одной из основных характеристик собаки сопровождения.

Большинство проблем, возникающих в ходе подготовки такой собаки, имеет прямое отношение к хватке: слабая тактика ведения поединка, атака подставленных предметов, невозможность быстрой нейтрализации противника.

Для меня способ хватки является даже более важной характеристикой, чем место первой хватки.

Неслучайно в отечественной литературе вплоть до 80-х годов рассматривались 3 вида хватки:

1) слабая;

2) крепкая;

3) «мертвая».

Причем «мертвая» хватка считалась порочной.

Давайте попробуем детально разобраться в этом вопросе.

Рассмотрим самый рядовой случай. Хозяин подвергся нападению, и собака атакует противника. Атакует в предплечье, проводя «мертвую» хватку.

Если соперник человек неподготовленный, он, вероятнее всего, окажется в состоянии болевого шока, и останется решить лишь одну проблему – снять собаку. Однако то же самое произойдет и в случае крепкой, а иногда – слабой хватки.

Если атака направлена в верхнюю часть туловища и в лицо, то если человек легко одет (летняя одежда), результат будет даже слишком «кровавым».

Единственный нюанс заключается в массе собаки, поскольку, в принципе, от высокого броска легкой собаки можно уклониться.

Но все значительно усложняется, если человек одет в зимнюю куртку и мало-мальски готов к встрече с собакой

В этом случае первая атака наверняка будет малоэффективной, за исключением варианта, когда противник сбит с ног первым же броском. Но много ли пользы будет от «убийства» куртки «мертвой» хваткой?

Ну, а если человек в свободной руке держит палку или нож?

Исход схватки в этом случае предсказать легко…

Пример – обезопасив одну руку, «злоумышленник» отдает ее собаке, а другой наносит смертельный удар.

Даже в случае акцентирования места атаки на лице или пахе у противника есть возможность закрыться рукой.

У нас в Центре принята условная классификация хваток.

1. «Крепкая – ротвейлер»

Основное усилие направлено на сдавливание. В случае необходимости собака способна осуществить перехват или уйти от удара.

2. «Крепкая – кавказец».

Основное усилие направлено на рывок, то есть «на отрыв». В сочетании с достаточной массой собаки эта хватка является самой эффективной.

3-4. «Слабая – ротвейлер», «слабая – кавказец».

5. «Мертвая – бультерьер»

Эффективна лишь в отдельных случаях.

Особо следует отметить тот вариант, когда мертвую хватку проводит массивная собака.

В двух случаях она оказывается очень эффективной:

1) если собака сбивает противника с ног и «намертво» его держит, не ослабляя хватку. Этот случай мы уже рассматривали выше;

2) собака обучена особому приему – так называемое «раскручивание за спину». Осуществив хватку (например, в руку), собака все время «уходит» за спину противника, как бы раскручивая его. Результатом этого, как правило, является падение противника на спину.

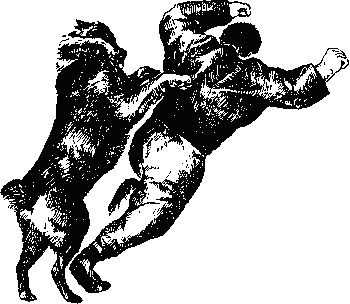

Таким образом, для телохранителя предпочтительной является высокая атака с мощным ударом клыками и грудью (с применением боевого ошейника) и активной «трепкой», дающей – возможность мгновенного перехвата или уклонения От ответной атаки (рис. 23).

Рис. 23

Говоря о своеобразии «работы зубами» необходимо отметить ряд тенденций и нюансов, которые будут интересны читателю. Проанализировав их, можно прийти к любопытным выводам. Судите сами.

Хватка

Под «хваткой» принято понимать применение собакой зубов в борьбе с противником или жертвой, характеризующееся двумя позициями: силой сжатия челюстей и продолжительностью (рис. 24).

Приняв это определение, мы приходим к принципиальному разграничению хватки и собственно «укуса», который характеризуется силой удара клыками (при этом «глубина захвата» во внимание не берется) и силой рывка головой (откусывание) (рис. 25).

В природе хищники семейства псовых демонстрируют и укус, и хватку. Давайте попробуем разобраться, с какой целью. Хватка применяется для:

1) удушения противника или жертвы с целью его убийства или обессиливания (наносится в горло);

2) обездвиживания (передние и задние конечности, холка, спина, реже – морда или голова, если позволяют размеры противника);

3) задержания добычи (до подхода охотника);

4) убийства мелкой добычи – «хватка-встряхивание».

Необходимость хватки продиктована стремлением оторвать жертву от земли.

Укус применяется для:

1) убийства (яремная вена и пах);

2) обездвиживания (конечности и сухожилия);

3) обессиливания (обескровливания путем нанесения многочисленных укусов в любые части тела);

4) задержания слишком опасного врага.

Рис. 24. Азиатский волкодав – хватка

Рис. 25. Хватка за ногу

И хватка и укус имеют определенные недостатки. Рассмотрим их.

Хватка:

1) ограничение подвижности (мобильности) собаки, осуществившей хватку, – фиксация головы;

2) обесценивание хватки при неточном входе или наличии защиты у противника (подвес, подшерсток, снаряжение, зимняя одежда и т. д.); завышенная ценность первой атаки;

3) ограничение величиной (размерами) участка тела противника, который нужно захватить, – узость применения.

Укус:

1) гипотетическая подвижность противника;

2) обесценивание повторных атак в защищенные участки (зимняя одежда).

Но в то же время у укуса есть ряд положительных «моментов»:

1) полная свобода в выборе места как первой, так и любой последующей атаки;

2) непредсказуемость хода схватки для любого врага (человека или зверя);

3) повышение боеспособности собаки, а именно увеличение ее защитного (оборонного) потенциала за счет сохранения мобильности;

4) если физические данные противника (масса) позволяют обездвижить его, сбив с ног и прижав к земле, то главное «оружие» (зубы) остается свободным, исполняя роль своеобразного последнего выигрышного «козыря».

Теперь давайте от теории перейдем к практике и рассмотрим поведение собак в наиболее драматических и реальных ситуациях – во время охоты, в том числе на крупного зверя, когда «жертва» является в то же время и смертельно опасным врагом.

Когда и почему собаки применяют хватку и укус?

1. Охота на мелкого зверя.

Применяется (с одинаковой эффективностью) и хватка, и укус.

2. Охота на кабана.

Противник крайне серьезен, но ограничен в «вооружении» (только клыки). Здесь мы уже видим две основные линии поведения (или-или), условно обозначенные нами как:

1) «бультерьер»: хватка на удержание в рыло с целью нейтрализации клыков;

2) «лайка»: укус-уход (уворачивание) – укус за счет преимущества в стремительности и ловкости. Заметим попутно, что в первом варианте отмечается более высокий уровень смертности собак.

3. Поединок с волком.

Стиль работы волкодава уже один: укусы наносятся в горло (цель – яремная вена, разорвать которую легче именно рывком) и пах как наиболее уязвимые места противников.

Здесь мы уже можем видеть и стремление сломать задние лапы, и придавливание врага собственным весом с последующим нанесением смертельных укусов. Ни удержание, ни встряхивание уже не применяются.

Единственная оговорка – применяемое иногда «удушение».

Любопытно, что так же работают борзые, только множественные укусы наносятся не одной собакой, а стаей: сколько собак, столько и укусов. Так решается проблема безопасности, поскольку одна борзая противостоять волку не в силах.

4. Поединок с медведем.

Противник слишком силен, и оружие его весьма разнообразно: зубы, когти и колоссальная физическая сила. Работа «на удержание» ведет к мгновенной гибели – все решает первый же удар лапой. Вспомним собак-«прилипал» – самых обреченных из собачьего племени, их участь общеизвестна. В таком поединке приемлема только «тактика лайки», что и подтверждает практика.

Если рассматривать человека как вероятного противника («вепря»), то его оружие подчас еще опаснее и разнообразнее и разит на расстоянии: нож, обрезок трубы увеличивает силу удара до смертельных для собаки величин.

В приведенных примерах мы видим четкую закономерность: чем опаснее противник, тем реже мы встречаем технику удержания хваткой.

Так какой же должна быть тактика атаки, противостоящей в поединке человеку? Пускай каждый решит для себя сам – дать собаке шанс или нет. Но вывод неизбежен: укус как метод ведения поединка оказывается в реальной ситуации оружием несомненно более грозным, чем хватка. Это подтверждает самый суровый экзаменатор – Природа.

Любопытные закономерности можно выявить и анализируя трансформации защитного снаряжения в контексте увлечения закреплением хватки у собак.

Чучело в человеческой одежде – человек в защитном костюме – защитный костюм с накладными валиками – дрессировочный рукав – скрытое снаряжение на предплечье. Как видим, человек в поединке с собакой остается все более «раздетым», что однозначно свидетельствует о снижении боевых возможностей собак. А это, в свою очередь, – результат «хваткомании»!