полная версия

полная версияЭпоха Куликовской битвы

«А в то время немного позже, едва пришла весть князю великому, возвещающая татарскую рать, хотя и не хотел Тохтамыш, дабы кто принес весть на Русь о его приходе, того ради все гости русские пойманы были и пограблены, и удержаны, дабы не было вести на Руси. Но нашлись некие доброхоты на пределах ордынских на то устроенные, поборники земли Русской».

То есть некие доброхоты – то ли русские шпионы в Орде, то ли пограничные заставы «на пределах ордынских» – сообщают великому князю Дмитрию Ивановичу о татарском походе.

Еще раз достойна восхищения «скрытность» движения войска Тохтамыша! Возникает впечатление, что либо он просто не сумел, несмотря на все усилия, эту скрытность обеспечить, либо вовсе к ней не стремился. Видимо, Тохтамыш скрывал свои перемещения от Ягайло, а не от русских князей, которых он поставил в известность о походе, или же дал им возможность получить такую информацию через их «доброхотов» в Орде.

Против версии, что Тохтамыш просто не сумел обеспечить должной секретности перемещения своих войск, говорит вся его биография. Тохтамыш – весьма умелый военачальник и политик, воссоединивший, казалось бы, совсем уже развалившуюся Золотую Орду и управлявший ею на протяжении 15 лет. Он бросил вызов величайшему полководцу своего времени – Тамерлану и долгое время успешно противостоял ему.

«Услышав же князь великий таковую весть, что идет на него сам царь с множеством силы своей, начал собирать воинов и соединять полки свои, и выехал из града Москвы, хотя идти против татар. И тут начали думу думати князь же Дмитрий с прочими князьями русскими, и с воеводами, и с думцами, и с велможами, с боярами старейшими, и всячески гадали. И обретеся в князья розность, и не хотели пособлять друг другу, и не изволили помогать брат брату…, было же промеж ними не единачество, но не-имоверство».

Итак, князья уже собрались в поход и выступили из Москвы. И вдруг в рядах подданных московского князя появляется «роз-ность» и «неимоверство». Возникает впечатление, что мы присутствуем при семейном скандале, ведь летописец старается представить случившееся именно как несогласие в большой патриархальной семье. Однако, когда на дом нападают враги, в нем исчезают все внутренние противоречия. Тем более в государстве – отлаженной иерархической феодальной системе, состоящей из московского князя, его союзников (родственники и просто соседи, связанные с ним системой договоров о военной помощи), его подданных (служебные князья со своими дружинами, московские бояре и дружина московского князя, возглавляемая его воеводами). Вот эти-то, клявшиеся, что не нарушат договоров, родственники и союзники, а также вассалы, обязанные нести военную службу по приказу князя, и солдаты (дружинники, бояре), находящиеся в его прямом подчинении, проявляют «неимоверство». В походе, фактически перед лицом врага, происходит неподчинение приказам командира.

Для характеристики подобных действий летописец явно выбрал очень мягкие термины. Думаю, у него были на то причины, но давайте называть вещи своими именами – это был мятежи измена.

«И то познав, и уразумев, и рассмотрев, благоверный был в недоумении и в размышлении великом, и убоялся стать в лице против самого царя. И не встал на бой против него, и не поднял руки на царя, но поехал в град свой Переяславль, и оттуда – мимо Ростова… на Кострому».

То есть Дмитрий Донской вывел свои войска в военный поход, но потом произошел мятеж, и великий князь бежал от собственного войска! Заметим, Дмитрий Иванович бежал не в Москву, а в Кострому. И бежал столь быстро, что «забыл» в Москве свою жену, только что родившую ему сына.

Ясно, что подобная трусость совсем не украшает великого князя. Но посмотрим внимательней. Мятежники наверняка знали, на что идут. Сказав «А», надо говорить и «Б». Мятеж против князя должен был закончиться его убийством. Оставшийся в живых князь мог собрать верных людей и вернуться, чтобы покарать мятежников. Дмитрий Иванович для того, видимо, и поехал в свою отчину Кострому.

«А на Москве была замятня великая и мятеж велик зело. Были люди в смущении, словно овцы, не имеющие пастуха, гражданский народ взмятошася и всколибашася как пьяные. Одни сидеть хотели, затворившись в граде, а другие бежать помышляли. И была промеж ими распря великая: одни с рухлядью в град вмещахуся, а другие из града бежали, будучи ограбленными».

Итак, в летописи открытым текстом говорится, что на Москве был мятеж. Мятеж – это неповиновение существующей власти, восстание против Дмитрия. Эту версию подтверждают и другие источники: «Люди сташа вечем, митрополита и великую княгиню ограбили и едва вон из города отпустили» (Тверская летопись), а также: «И великую княгиню Евдокею преобидели» (Никоновская летопись). То есть гнев восставших был направлен и на супругу Дмитрия Ивановича.

По сведениям большинства летописей, митрополит Киприан оставался в Москве некоторое время после того, как власть перешла к вечу, но затем ему удалось добиться у горожан позволения уйти из города вместе с великой княгиней.

Интересно, что одни жители, со всем своим имуществом, из мятежной Москвы бежали (видимо, вслед за бежавшим от собственной армии Дмитрием), а другие, наоборот, въезжали в Москву со всеми пожитками. Между теми и другими была «распря», московское общество раскололось.

«И сотвориша вече, позвонили во все колокола. И встали вечем народи мятежници, недобрии человецы, людие крамолници: хотящих выйти из града не только не пускали вон из града, но и грабили, ни самого митрополита не постыдившись, ни бояр лучших не усрамишись, не усрамившись седин старцев многолетних. Но на всех огрозишася, стали на всех вратах городских, сверху камением шибаху, а внизу на земле с рогатинами, и с сулицами, и с обнаженным оружием стояли, и не давали вылезти из града, и едва умолены были позднее некогда выпустили их из града, и то ограбили».

Грабят сторонников Дмитрия или же всех, не примкнувших к бунту. Это происходит «не усрамишася» митрополита, почтенных старцев – положим, для взбунтовавшейся черни они не авторитет – и «не усрамишася» лучших бояр! Странно, что бояре поставлены на одну ступень с немощными старцами и митрополитом. Любой боярин, то есть «ярый в бою», куда более дееспособен и боеспособен, чем простой горожанин. Тут не устыдиться мало, тут надо не убояться.

Боярин – это русский феодал, сеньор, имевший социальный статус, сравнимый с западноевропейским бароном. Вспомните известную гравюру XVI века «Нападение крестьян на рыцаря», на которой вооруженная чем попало толпа крестьян опасливо топчется, все никак не решаясь наброситься на одинокого, уверенно держащегося воина. А ведь каждый боярин имел челядь и в том числе вооруженных и прекрасно обученных боевых холопов – собственную феодальную дружину, с которой он и являлся на военную службу. Вряд ли бояре, присутствовавшие, судя по летописи, в Москве, были не в состоянии навести должный порядок. Ведь отправляясь в поход, Дмитрий не мог не оставить в Москве гарнизона, достаточного для защиты города и для исполнения в нем полицейских функций. И если в летописи не упоминается о столкновениях мятежников с этим гарнизоном, значит и гарнизон, и бояре а возможно, именно несколько бояр со своими отрядами и были этим самым московским гарнизоном) либо поддержали мятеж открыто, либо сочувствовали ему и поэтому не пресекли в корне.

Итак, на наш взгляд, вместо «не устыдившись» следует читать «при попустительстве», а то и «при подстрекательстве» лучших бояр.

«Приехал к ним в град некий князь литовский, именем Остей, внук Ольгердов. Ион окрепив народы, и мятеж градный укротив, и затворился с ними в граде в осаде с множеством народа, с теми, сколько осталось горожан, и сколько бежан сбежалось с волостей, и сколько с иных градов и стран. Случилось быть там в то время боярам, сурожанам, суконникам и прочим купцам, архимандритам и игуменам, протопопам, прозвитерам, дьяконам, чернецам, и всякого возраста – мужеского пола и женского, и с младенцами».

Остей – сын Дмитрия Ольгердовича, княжившего в литовском Трубчевске и перешедшего на сторону Дмитрия Ивановича Московского в 1379 году, во время похода москвичей против Ягай-ло. Вспомним, что Дмитрий Ольгердович со всей своей семьей, с боярами и с челядью бежал из Литвы и поступил на службу московскому князю, который пожаловал ему в держание Переяславль-Залесский.

Итак, в Москву приезжает сын Дмитрия Ольгердовича, литовец, только три года проживший на московской земле. Приезжает, наверное, не один, но вряд ли с крупным вооруженным отрядом (иначе в летописи об этом было бы упомянуто).

В летописи также не уточняется, по своей инициативе Остей явился в Москву или его кто-то отправил туда с определенными поручениями и полномочиями. Однако из дальнейших событий станет понятно, в чьих интересах он действовал. Обратим внимание, Остей «укрощает» мятеж. Интересно, каким образом? Ни о военных столкновениях, ни об угрозе силой речи в летописи не идет, однако Остей сделал то, чего не смогли или не захотели сделать оставленные в Москве Дмитрием бояре. Москва сама покорилась Остею. Он приехал и, не встречая сопротивления, сразу начал ею управлять, приготовляя город «затвориться в осаду». Такое могло произойти только если в Москве не просто произошел бунт против Дмитрия Ивановича, но бунт этот устроили про-литовски настроенные силы. Иначе непонятно, почему оборону восставшей Москвы возглавил именно Остей, а не какой-нибудь другой князь и не воеводы Дмитрия, не московские «лучшие бояре»?

Обращает на себя внимание состав находившегося в Москве на момент осады народа. Здесь и москвичи, не сбежавшие из города во время мятежа, и те, кто съехался в Москву из окрестностей (первые не хотели расставаться со своим имуществом, либо сами участвовали в грабежах; вторые спасали свое добро под защитой каменных московских стен), и некие люди «с иных городов и стран» (непонятно, что им понадобилось во взбунтовавшемся городе?), а также бояре и, что самое интересное, «сурожане, суконники и прочие купцы», то есть жители или торговые партнеры генуэзских городов-колоний Сурожа и Кафы. Налицо поддержка московского мятежа западным торговым капиталом. Московские купцы-сурожане, поддерживающие Дмитрия Донского, видимо, в мятеже не участвовали и из города бежали, оказавшись в числе тех, кто был ограблен. Впоследствии, после подавления мятежа, они остались в милости у московского великого князя и сохранили все свои привилегии.

«Князь же Олег обвел царя около своей земли и указал ему все броды, бывшие на Оке. Царь же перешел реку и прежде всего взял город Серпухов и огнем пожег. И оттуда пошел к Москве, внезапно устремившись, духа ратного наполнившись, волости и села жгуще и воююще, а народ христианский секуще а иных людей в полон емлюще. И пришел ратью к граду Москве. А сила татарская пришла месяца августа 23 в понедельник. И приехавши не все полки к граду, начали кликать, спрашивая: «Есть ли здесь князь Дмитрий?» Они же из града с заборол отвечали, говоря: «Нет». Татары же, отступили недалеко, и поехав около града, озирали и рассматривали приступы и рвы, и врата, и забра-лы, и стрельницы. И так стояли, глядя на град».

Впервые на своем пути Тохтамыш встречает сопротивление, видимо, в Серпухове, захватывает и сжигает город. В Рязани он городов не жег. Это логично, если встать на стандартную точку зрения, что Тохтамыш шел войной на Дмитрия Ивановича и на Москву, а Рязань, сдавшуюся ему на милость, пока пощадил. Но на тот момент войско Дмитрия взбунтовалось, а он сам бежал в Кострому. Кто же противостоял Тохтамышу?..

Серпухов был владением князя Владимира Андреевича – двоюродного брата Дмитрия Ивановича. Однако самого Владимира в Серпухове не было, он со всем своим войском, как далее будет указано в летописи, стоял у Волока Ламского.

Таким образом, сопротивление татарам могли оказать либо взбунтовавшиеся против Дмитрия войска, либо сами горожане и гарнизон Серпухова (защита родного города от тех, кто его, по меньшей мере, разграбит – вполне весомый мотив). Тохтамыш мог пожечь город не только в отместку за оказанное сопротивление, но и из-за его важного стратегического расположения – укрепления города позволяли контролировать броды через Оку.

Обратите внимание: подъехав к городу малой силой, татары спрашивают москвичей: «Здесь ли князь Дмитрий?» Им отвечают: «Нет». После чего татары совершают типичную рекогносцировку – осмотр стен и местности, с целью изучения предстоящего места битвы, вместо того, чтобы гнаться за сбежавшим в Кострому князем.

«А тогда в граде добрые люди молились Богу… некие же недобрые человеки начали обходить по дворам, вынося из погребов меды господские и сосуды серебряные, и упивались даже и до пиана, и к шатанию дерзость прилагаху, говоря: «Не устрашаемся нахождения поганых татар, поскольку тверд град имеем, его стены каменные и врата железные. Не утерпят они долго стоять под градом нашим, великий страх имея, изнутри града – бойцы, а извне – князей наших соединившихся устремления боятся».

По мнению москвичей, каменные стены города были столь неприступны, что можно было ввиду врага смело напиваться и беспредельничать. Вспомним, что Остей якобы их «усмирил». Но если бы он усмирил их силой оружия или угрозами, если бы он был послан князем Дмитрием Донским для организации обороны Москвы от татар, то ни за что не позволил бы твориться подобному опасному безобразию и разгильдяйству. Нет, этот эпизод ясно показывает, что москвичи вовсе не были усмирены Остеем. Они просто подчинились ему, как военачальнику, нужному им для защиты от татар. Москвичи управляли Остеем, а не он ими. Остей обязан был взбунтовавшейся Москве своим возвышением и поэтому позволял «недобрым человекам» мародерство, погромы и дебоши внутри осажденного города.

И еще интересный момент: москвичи были уверены, что татары долго у стен города не простоят, они считали, что извне им кто-то поможет против татар. Но кто? Дмитрий Донской, против которого они восстали, жену которого они ограбили и «изобидели»? Даже по версии официальной, летописной Донской не мог им помочь, так как только что отказался сопротивляться царю и бежал в Кострому. Или они надеялись на войско Владимира Андреевича? Или на брошенную Дмитрием Ивановичем мятежную армию? Но армия эта, если она еще существовала, а не разбежалась в испуге, почему-то не смогла остановить татар у Серпухова, на Окских бродах, и при их движении на Москву. Так какая же на нее надежда теперь? Может, еще на кого-то?.. Пока просто отметим, что надеялись на очень скорую помощь извне.

«И так влезали на стены, пьяные шатаясь, ругали татар, образом бесстыдным досаждающе, и некие словеса износяще, исполненные укоризны, и хулы, и кидаху на них, думая, что только то и есть силы татарские. Татарове же прямо к ним на град голыми саблями махали, как бы рубили, делая знаки издалека».

Упившаяся чернь, мягко говоря, «дразнит» татар, демонстрируя полную уверенность распоясавшейся толпы в своей безнаказанности.

«И в тот день к вечеру эти полки от града отступили, и на утро сам царь приступил со всею силою и со всеми полками своими под град. Горожане же с града узрев силу великую, убоялись зело. Татарове же таки и пошли к граду».

Итак, Тохтамыш подводит к Москве все свои войска и бросает людей на штурм каменных стен, зная, что князя Дмитрия в Москве нет, что город взбунтовался против Дмитрия и князь московский сбежал в Кострому. Если предположить, что поход был затеян ради того, чтобы уничтожить лично Дмитрия, то это шаг совершенно бесполезный, ведущий только к ненужным потерям в войске. Впрочем, царь мог счесть Москву легкой добычей. Первый приступ вполне можно объяснить как попытку взять город с налета. Но как объяснить остальные?

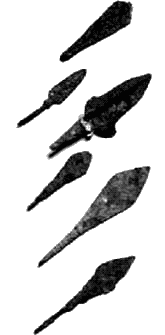

«Горожане же пустили на них по стреле, и они тоже стреляли, и шли стрелы их на град как дождевая туча. И многие на граде стоявшие и на заборолах от стрел падали, ибо больший урон приносили татарские стрелы, чем стрелы горожан, поскольку у татар стрелки горазды вельми. Одни от них стоя стреляли, а другие были обучены стрелять на бегу, иные с коня на полном скаку на обе руки, и также вперед и назад быстро без погрех стреляли».

Из описания боя прекрасно видно, что стрельба защитников города была полностью подавлена ответной стрельбой нападающих. Настолько выше был профессионализм и организованность осаждавших, что они сумели согнать обороняющихся с высоких каменных стен, подавить стрельбу горожан с доминирующих над местностью «заборол» (крытых галерей), из бойниц и башен.

Интересно, что среди войска осаждавших обнаруживаются не только конные профессиональные стрелки, но и не менее профессиональные пешие, эффективно стрелявшие как стоя, так и на бегу. Вряд ли татары Тохтамыша, прекрасно стреляющие с коней, на ходу, при скачке как вперед, так и назад, стали бы спешиваться, чтобы стрелять стоя, а тем более на бегу. Так себя вести могли только пехотинцы, но у Тохтамыша в войске, как уже было доказано выше, не было пехоты! Выходит, в осаде Москвы участвовали местные, русские, причем профессиональные «стрелки горазды вельми». Факт, на первый взгляд, удивительный. Но далее из летописи станет понятно, чьи это были войска.

«А другие от них сотворили лестницы и прислоняя их, лезли на стены. Горожане же воду в котлах кипятили и лили на них, и так сдерживали их. Отошедши они и снова приступали. И так три дня бились промеж собою до изнеможения. Когда татарове приступали к граду, близ приступая к стенам градским, тогда горожане, стерегущие град, сопротивлялись им, обороняясь: одни стрелами стреляли с заборол, одни же камнями шибаху на них, другие же тюфяки пущаху на них, а иные стреляли, натянув самострелы и били из пороков. Были же некие, которые и из самих пушек стреляли».

Итак, осаждающие, с помощью лестниц, пытались влезть на стены. Видимо, Москва давно и усердно готовилась к осадам и штурмам, котлы оказались под рукой, только воду вскипяти. Обычно эти котлы привешивались к специальным передвижным «журавлям», которые позволяли переместить котел так, чтобы вылить кипяток прямо на головы врагам. Еще для ошпаривания врагов использовались специальные желоба, по которым кипяток стекал в тех местах, где было удобно приставлять лестницы.

Оказалось, что уже установлены в нужных местах тюфяки (мелкокалиберная артиллерия, стреляющая обычно картечью) и пушки, и что картечь из этих орудий, нацеленных по касательной вдоль крепостных стен, легко выкашивает всех, желающих приставить к этим стенам лестницы. В то же время низкие точность, скорострельность и маневренность артиллерии конца XIV века явно не позволяли ей успешно конкурировать в перестрелке с лучниками осаждавших, иначе им бы не дали даже приблизиться к стенам. Самострелы, «пороки» (метательные машины типа арк-баллисты) и просто энтузиасты, кидавшие во врагов камнями со стен, конечно же, тоже сыграли свою роль. И главное – наверняка среди оборонявшихся присутствовали военные, имевшие реальный боевой опыт: князь Остей, бояре, их ближайшие сподвижники и воины. Они смогли организовать и направить в нужное русло деятельность горожан. Где советом, где вовремя подброшенным подкреплением, а где и личным примером они подняли боеспособность горожан до уровня, достаточного, чтобы не допустить прорыва осаждавших на стены.

«Среди них же был один некто горожанин московский, сукон-ник, именем Адам, который был над вратами Фроловскими. Приметив и облюбовав одного татарина нарочитого и славного, который был сын некоего князя ордынского, напряг стрелу самострельную, выпустил ее внезапно, ею же и пронзил сердце гневливое, скорую смерть ему нанеся. И это была великая язва всем татарам, так что и сам царь тужил об этом».

Эпизод сам по себе показательный. Некий суконник Адам, судя по имени католик, генуэзец, изловчился и убил из арбалета знатного татарина. Видимо, этот меткий выстрел был самым существенным и важным успехом обороняющихся москвичей. Очевидно, что летопись писалась со слов очевидца (или самим очевидцем), так как на протяжении повествования мы не наблюдаем гор татарских трупов под стенами Москвы. Все меры москвичей по обороне не столько уничтожали живую силу противника, сколько отпугивали от стен опытных вояк, защищенных доспехами и умудренных боевым опытом.

«Так царь стоял у града 3 дня, а на 4 день обманул князя Ос-тея лживыми речами и лживым миром, и вызвал его вон из града, и убил его пред вратами града, а ратям своим всем повелел окружить град со всех сторон».

Тохтамыш не ограничился первым штурмом Москвы. Убедившись, что город нельзя взять с налета, он тем не менее штурмовал его три дня. Причем ни слова не говорится ни о попытках блокады Москвы, ни о каких-либо осадных работах. А ведь известно, что Рязань, Киев, Владимир и многие другие русские города татаро-монголы брали с использованием стенобитных машин, «пороков» и прочих осадных технологий еще во времена Батыя. В 1345 году татары осаждали (правда безуспешно) Кафу, используя при этом осадные машины.

Тем не менее Тохтамыш раз за разом бросает своих людей на штурм, не дожидаясь ни сооружения пороков, ни постройки осадных башен. Этим он неизбежно увеличивает потери среди своих солдат. Торопится? Опасается удара в спину? Того самого удара объединившихся князей, о котором говорили, бахвалясь, москвичи? И именно этой спешкой, видимо, обусловлен последующий обман.

«…а на 4-й день на утро, в полобеда, по повелению цареву приехали татары нарочитые, большие князья ордынские и вельможи его, с ними же два князя суздальские, Василий да Семен, сыновья князя Дмитрия Суздальского. И придя под град, приблизились с осторожностью к городским стенам, и начали говорить народу, бывшему в граде…»

Итак, вместе с «татарами нарочитыми» и «большими князьями ордынскими» под стены Москвы едут Василий и Семен, сыновья Дмитрия Константиновича, князя суздальского и нижегородского. И выступают как представители Тохтамыша. Значит, именно суздальско-нижегородские дружины наравне с татарами участвовали в атаках Москвы.

«Царь вас, своих людей, хочет жаловать, поскольку неповинны вы, и не достойны смерти, не на вас он воюя пришел, но на Дмитрия, ратуя, ополчился. Вы же достойны быть помилованы. Иного же ничего не требует от вас царь, разве только выйдите навстречу ему с честью и с дарами, все вместе и со своим князем, хочет царь видеть град сей и в него войти, и в нем побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему врата градные отворите».

То есть Тохтамыш приехал в Москву как турист. Просто мечтает посмотреть на сей град изнутри! До этого Тохтамыш атаковал Москву три дня подряд, зная, что Дмитрия Ивановича в городе нет. А теперь от его имени говорится – обознатушки, мол, против Дмитрия пришли, а не против вас…

Байке про то, что царь Тохтамыш столько времени воевал сам не зная с кем, может поверить только весьма безграмотный и далекий от политики люмпен. Понятно, что среди оборонявших Москву таковые составляли большинство. Понятно, что они вполне могли проглотить наживку, но не князь Остей! Не бояре! Не церковные иерархи! Почему они, с тупоумием безграмотного алкоголика, с простодушием сердобольной домохозяйки открыли Тохтамышу ворота? Почему, три дня сражаясь и успешно отбивая противника, они вдруг сдаются и выходят встречать Тохтамыша крестным ходом?

«Такоже и князи Нижнего Новаграда говорили: «Имейте веру нам, мы ваши князи христианские, вам на том правду (клятву. – Прим. авт.) даем».

Вот и ответ, который дает на этот вопрос летописец. Сии умудренные жизнью мужи поверили слову…

Подождите, может, это мы, современные люди, чего-то не понимаем и, наученные горьким опытом нашей теперешней жизни, ничему не верим. Может, тогда все действительно слово держали, и фразы «вам на том правду даем» было вполне достаточно, чтобы добровольно впустить вражескую армию в почти неприступный город?.. Летописи свидетельствуют, что и в те времена одно только княжеское слово не было гарантом безопасности доверившимся.

«Народы же гражданские веруя словесам их, подумали и прельстились, ослепила их злоба татарская и омрачила их прелесть бесерменская… И отворили врата градные, и вышли со своим князем и с дарами многими к царю, также и архимандриты, игумены и попы с крестами, а после них бояре и лучшие мужи, и потом народ и черные люди».

Однако они поверили. Безоговорочно. Никак не подстраховываясь. Раскрыли ворота и вышли навстречу татарам. Вышли все, кто в состоянии был организовать какое-либо сопротивление в городе, если вдруг (конечно невероятно, но вдруг) царь Тохтамыш не сдержит слова, данного двумя русскими князьями. А с чего бы вдруг царю держать данное кем-то другим от его имени слово?