полная версия

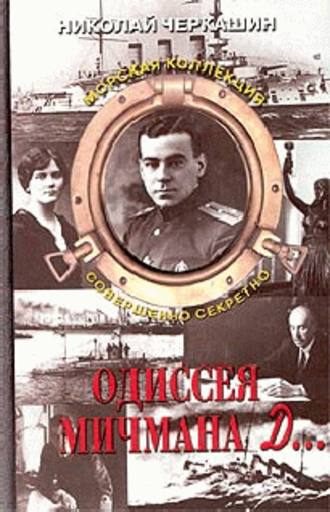

полная версияОдиссея мичмана Д...

От огромного омского автовокзала маленький «пазик» вывернул на шоссе, уводящее в казахские степи, и через несколько часов вымо раживающей душу езды я вылез у околицы большого села. Две длинню щие, километровые улицы тянулись вдоль Иртыша – Ленина и Круп ской. Над заснеженными крышами горели редкие фонари. Маленький гипсовый Ленин в крашенном золотянкой пиджаке стоял на невысо ком постаменте по колено в снегу перед правлением совхоза.

В самом конце бесконечной улицы примостился крепкий кирпич ный домик в три окна. Я постучался в глухие, плотно сколоченные ворота. Мое явление среди ночи не было неожиданностью для хозяев домика. Я предупредил о своем визите по телефону, который поста вили Пышновым с месяц назад.

Иртышский затворник – бритоголовый сухонький старец с породистым тонким носом и голубыми глазами под седыми бровями – встретил напросившегося гостя с сибирским радушием: на столе дымились пельмени, пел самовар.

Он много и жадно расспрашивал меня о московских новостях, о Севастополе, в котором родился, о Кронштадте, в котором служил, и, конечно же, о флоте: что за лодки теперь, что за моряки ныне?…

Я рассказывал, разглядывая украдкой стены его пожизненного «отсека», пытаясь понять, как живет вдали от морей старейшина русского флота.

То было обычное деревенское жилище весьма среднего достат ка: крашеные дощатые полы, покрытые дорожками, беленые стены с фото в рамках. В красном углу – телевизор под белой салфет кой…

Моряцкое прошлое хозяина выдавали лишь пластмассовый яко рек-сувенир на столе да фотопортрет в простенке: 30-летний коман дир РККФ в беловерхой фуражке, с нарукавными нашивками «седь мой категории».

Странно было слушать в этих стенах по-петербургски правиль ную, городскую речь… Вой пурги, пение самовара, ночной собачий перебрех настраивали на охотничьи рассказы и прочие идиллические темы. Но Пышнов говорил о срочных погружениях, о балтийских глубинах, о навсегда исчезнувших в них подводных лодках…

Я готовился к великому труду – разговорить великого молчаль ника. Но мне не пришлось прибегать ни к каким ухищрениям. Просто в душе Пышнова прорвало наконец плотину. Ему надо было выгово риться за все пятьдесят лет, и более благодарного слушателя в этот момент рядом не оказалось.

Нет, он вовсе не жил бирюком. И здесь, в Иртыше, к нему заха живал иногда сосед-приятель, бывший старшина эскадрона; с ним Пышнов толковал о международных делах. Но разве мог эскадронец понять, что такое срочное погружение с дифферентом в трид цать градусов или всплытие под форштевнем линкора?

Мы проговорили почти что до утра. Оба разволновались не на шутку: Пышнов – от нахлынувших воспоминаний, я – от всего услышанного. Чтобы уснуть, и он и я выпили по таблетке диме дрола. А потом короткий зимний день отгорел в рассказах и расспро сах, и вечер, и полночи, и снова таблеточный сон, и еще день…

Да разве перескажешь всю жизнь за трое суток?! Что там тысяча и одна ночь Шахерезады!

Жизнь Пышнова делилась на четыре четкие полосы: белую, как гардемаринские погоны, красную, как флаги его кораблей, черную, как ночи ухтинских лагерей, и снова белую, как снега его одино чества.

Мой собеседник происходил из севастопольских моряков, заслуживших дворянство в морских баталиях и походах. Корни же рода уходили к одному из воронежских плотников, строившему для Петра первые русские галеры и брандеры.

Дед его, контр-адмирал Михаил Яковлевич Пышнов, был произведен в мичманы спустя четыре года после Крымской войны, в которой старший брат его, моряк, отличился на севастопольских бастионах. Вообще, Пышновы участвовали во всех войнах, которые вела Россия на Черном море; за это родичи Александра Александровича получили три десятины степной земли под Севастополем, на которых выстроили дом, разбили сад, виноградник и баштан. В этом-то доме и появились на свет семь братьев Пышновых и три их сестры – десять детей было у старого адмирала, бросившего свой семейный якорь на степном хуторе. Из семерых сыновей шестеро стали морскими офицерами (седьмой – армейским артиллеристом). Среди этой новой волны Пышновых-моряков был и отец последнего гардемарина – Александр Михайлович Пышнов, чье имя знакомо истори кам флота. Артиллерист от Бога, А. М. Пышнов был назначен коман диром заложенного в Николаеве наиновейшего для своего времени дредноута «Измаил». Вскоре он передал новостройку Иванову-Тринадцатому, а сам ушел на броненосный крейсер «Рюрик», спущен ный на воду спустя два года после героической гибели его предшест венника. Почти сто лет носили это славное имя русские корабли. Капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Пышнов был послед ним командиром последнего – пятого по счету – «Рюрика» и участ вовал почти во всех его боевых операциях на Балтике в первую миро вую войну, за что и был награжден золотым Георгиевским оружием.

– После февраля семнадцатого, – рассказывал Пышнов, – отец некоторое время командовал 2-й бригадой крейсеров Балтийского моря и далее принимал активное участие в спасении наших кораб лей и имущества от немецкого нашествия. До окончания граждан ской войны он служил в центральных учреждениях флота в Петро граде. А в двадцать девятом – умер дома от прободной язвы желудка.

Брат отца, мой дядя, старший лейтенант Дмитрий Михайлович Пышнов, погиб со своим эсминцем, которым он командовал, – «Лей тенант Пущин» – у вражеских берегов на Черном море. Михаил Михайлович сложил голову еще раньше – в русско-японскую войну во Владивостоке. Он был капитаном дальнего плавания Доброфлота. Алексей Михайлович, артиллерист, убит на турецком фронте в конце войны.

Яков Михайлович, старший лейтенант, служил на гидрографи ческих судах, в гражданскую воевал на стороне красных, плавал на Тихом и Северном океанах. Неизвестны мне лишь судьбы Бориса и Василия Михайловичей. Оба были кавторангами на Черноморском флоте и, скорее всего, ушли со своими кораблями куда-нибудь в Бизерту.

Такая вот родословная…

Нас с Борисом, со старшим братом, определили сначала в Москов ский кадетский корпус – в Петроградский недобрали полбалла по математике. Потом отец сказал: «Ну хватит «ать-два» изучать, пора к делу приобщаться». И я подал рапорт о переводе в Морское училище. Перейти туда можно было, только если по всем предметам высокие баллы. Никаких скидок на династию, деда-адмирала, отца-коман дира… Мне пришлось год заниматься в пансионе отставного каперанга Анцова, который готовил юношей для поступления в Мор ской корпус весьма и весьма…

Наконец в 1916 году я стал гардемарином…

Морской корпус… Еще не все, что должно, сказано об этом зна менательном творении Петровом – школе навигацкой, морском учи лище, из которого двести восемнадцать лет выходили командиры бригов, фрегатов, клиперов, крейсеров, броненосцев, эсминцев, лин коров, подлодок… И не только они, но и знаменитые художники, поэты, бунтари, открыватели земель, мужи науки, покорители морей и океанов… И доныне эти старые стены на Васильевском острове передают что-то такое своим питомцам, что долго отличает их потом от выпускников всех прочих училищ страны…

Все герои этого романа вышли из ворот Морского корпуса: Ризнич, Домерщиков, Ларионов, Щенснович, Беклемишев, Левицкий…

В марте 1918 года Морское училище упразднили.

Пером писателя. «В один мартовский день, – писал одно кашник Пышнова выдающийся советский маринист Леонид Собо лев, – те из гардемаринов, которые за это время не смылись к Кале дину на юг или к Миллеру на север, вышли на набережную с бухан кой хлеба и фунтом масла, отпущенными комитетом на первое время, и разделились на две неравные части: большая подалась по семьям, где их через родных пристроили по продкомиссиям, по службам или по университетам – доучиваться, а меньшая, бездомная и не имеющая в Петрограде теток, скромно пошли по судовым комите там „наниматься в бывшие офицеры“.

Все так и было. Бело-синие цвета гардемаринской жизни сме нились на бело-красные. Последний – «ленинский» – выпуск был втянут в огненную круговерть гражданской войны. Немногим удалось отсидеться по домам. Гардемарин Анатолий Иванов-Три надцатый ушел на Дон к Каледину; там в морской роте, которой командовал кавторанг Потемкин, тот самый, что добивался руки Маши Левицкой, младший сын командира «Пересвета», был тяже ло ранен, а вскоре погиб: его выбросили с верхнего этажа госпи таля.

Гардемарин Соловьев сражался в красных рядах и был убит под Шенкурском.

Гардемарины братья Вердеревские, сыновья морского министра, разошлись по разные стороны баррикад. Андрей эмигрировал вме сте с отцом, окончил политехнический институт в Льеже, проекти ровал тоннель под Дарданеллами; Виктор остался в подводном фло те РККФ, дважды подпадал под репрессии, 18 лет в лагерях, умер в Нальчике в 1976 году.

О судьбах этих юношей, мечтавших о кругосветных походах и морских сражениях, дороживших своим братством и познавших цену ему, себе и своим наставникам, напишут еще и поэт, и романист, и историк.

На том непростом распутье восемнадцатилетний Саша Пышнов выбрал себе Север. Он хотел одного – плавать, плавать, плавать. И тот год, который ему не пришлось доучиться в Морском корпусе, добрать на мощной ледокольной флотилии, что базировалась тогда на Архангельск: «Илья Муромец», «Святогор», «Микула Селянинович»… Вопреки семейной традиции, он выбрал не артиллерию, а штур манское дело, более того, самую трудную его часть – девиацию, науку, отчасти схожую с колдовством: уничтожение магнитных капризов компасов, выверка и приведение к максимальной точности путеуказующих приборов. Учитель у Пышнова был отменный – полковник корпуса гидрографов Александр Николаевич Арский, один из отважного племени флотских первопроходцев, немало поски тавшийся по «медвежьим углам» необжитых морей. За исследование Закаспийской области он был награжден персидским орденом Льва и Солнца. Он описывал и промерял финские шхеры, ставил маяки на Белом море… В 1913 году был избран почетным членом Общества архангельских лоцманов имени царя Михаила Федоровича.

Двое сыновей Арского – Владимир и Борис – носили погоны лейтенантов. Владимир погиб в штормовом Каспийском море, коман дуя красным Средне-Астраханским речным отрядом. Борис, бывший младший флаг-офицер штаба командующего отрядом заграждения Балтийского моря, эмигрировал в Норвегию и сгинул перед второй мировой войной где-то в Дании.

Папа Арский принял старательного и толкового гардемарина как третьего сына. Правда, когда тот умудрился сдать ему карту прогнозов за прошлый год, полковник Арский посадил Александра на трое суток каютного ареста с «пикадором», то есть с часовым. То был самый первый арест в жизни Пышнова и, увы, не последний… Каким смешным и милым казалось потом то каютное заключение из глубины ухтинских лагерей!

Вряд ли в том бурном восемнадцатом году, стоя у памятника Петру на набережной Двины, Пышнов думал о том, что нить его ста рого моряцкого рода наматывается на все то же историческое вере тено, запущенное Петром. Старейшая гавань России, ее порт, ее город решали свою судьбу. Решал ее и начинающий навигатор Гидрогра фической экспедиции Белого моря.

Все определилось, когда его товарищ по Морскому корпусу Ярослав привел Александра на единственную в Архангельске под водную лодку, которой командовал его старший брат лейтенант Павел Лазаревич-Шепелевич. То был знаменитый «Святой Георгий», зазимовавший в Архангельске после океанского перехода. Его пер вый командир – капитан 2-го ранга Ризнич – отбыл в Мурманск, а лод ку принял весьма жизнерадостный офицер-подводник, гитарист, не чуравшийся вина и женщин. Кораблем и командой занимался он мало и кончил прескверно. С флота его выгнали, какое-то время работал завхозом в системе НКВД, там спился окончательно и умер под забором.

Пышнов облазил «Святой Георгий» от аккумуляторных ям до мостика. Он никогда не видел подводных лодок и вряд ли догады вался, какое место в его жизни займут отныне эти странные ко рабли…

В своей заветной гардемаринской тетради Пышнов рисовал дред ноуты Ютландского сражения, крупнейшего в истории флотов. Ох как бы обиделся он, если бы рука провидца изобразила бы среди благородных и грозных силуэтов допотопный профиль речного колес ного буксира!

«Вот ваш первый боевой корабль, гардемарин Пышнов, – хихик нул бы при этом ему на ухо голос Провидения. – Называться он будет тральщик «Пикша». А воевать придется вместе с «Пилой-рыбой», «Пескарем», «Мойвой», «Ряпушкой»… А как вам понравятся боевые спутники «Вера», «Гриша» и «Пеструшка»? А колесный бук сир 1862 года постройки «Химера»?

Ну а базироваться вы будете отнюдь не на европейские столицы, не на Гельсингфорс или Ревель, а на озерную глухомань, где селяне жили в лесу, молились колесу, веревкой хлеб резали и каждый год платили языческую дань Онего-морю: сталкивали в воду дырявую лодку с чучелом из соломы, и та тонула под древние песнопения стариков…»

– Вот такими же ветхими были и наши корабли, – усмехается Александр Александрович. – Когда управление Северо-Западного речного пароходства узнало, что ему надо выделить суда для нашего дивизиона траления, то есть на верную гибель для английских мин, оно и собрало эту великолепную армаду из колесных «химер» и «пеструшек». Борта их можно было пробить простой «шкрябкой», что частенько и случалось. Никаких паровых шпилей или лебедок на них не было, тральные работы проводились вручную – авралом всей небольшой команды. Даже якоря – «навались!» – вымбов ками1 выхаживали. Бывало, что вместе с тралом подтягивали к кор ме и саму мину. Так погибла «Пила-рыба», унеся с собой всех, кто на ней плавал, до единой души… А что делать? Англичане замини ровали Онегу так, что парализовали все судоходство. Питеру же нужны были дрова, лес, рыба… То была трагическая эпопея…

Три года ходил он на «Пикше» по минам. На Балтику вернулся военмором, да еще с наградными часами «За оборону Петрограда». В двадцать втором получил в командование свой первый корабль – бывшую яхту генерал-адмирала «Стрела», назначенную посыльным судном, а затем тральщиком. Носилась «Стрела» между Питером и Крон штадтом, возя порой высокое морское начальство. Вот тут оконча тельно решилась флотская судьба ее двадцатитрехлетнего команди ра. Пышнов любил парус и частенько спускал шлюпку под гротом, не раз и сам выходил на Кронштадтский рейд. Он и знать не знал, что на его одинокий парус поглядывал из своего кабинета начальник штаба Балтийского флота Лев Михайлович Галлер. Однажды – это было в 1923 году – начштаба шел на «Стреле» в Петроград. Галлер поднялся на мостик, долго присматривался к молодому коман диру и вдруг спросил:

– Это ваш брат на «Славе» служил?

– Мой.

Галлер помнил, что артогонь на его линкоре корректировал в Моонзундском бою мичман Борис Пышнов.

– Хотите вторым помощником командира на линкор «Марат»?

– Куда угодно, только не на линкор! – взмолился Пышнов и пояснил: – На тральщике я сам себе хозяин, а на линкоре – Каштанка, беги-неси-подай.

– Хорошо. Доложу Викторову.

Командующий Балтийским флотом знал Пышнова не понаслышке, не раз и не два ходил на «Стреле». Он-то и распорядился: «Пыш нова – в подплав».

И тогда, и потом этот неожиданный перевод Александр Алек сандрович объяснял себе просто – парус. Кто-кто, а Викторов, офи цер старого флота, прекрасно знал, что настоящий моряк начина ется с паруса, как казак – с коня. А моряки подводной дивизии нужны были более чем настоящие – отчаянные и хладнокровные, грамотные и умелые… Ибо на тех стальных гробах, что третий год ржавели без ухода в Кронштадтском порту, могли выходить в море, а уж тем более погружаться, сорвиголовы, самоубийцы, – кто угод но, только не те, кому был дорог душевный покой.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА:«Сейчас осталась только одна лодка, год ная для строевой службы, из девяти, числящихся в составе морских сил Балтийского моря, – это „Краснофлотец“… Этот краткий пере чень говорит сам за себя и показывает, что мы идем к факту полной гибели нашего подводного флота. Только экстраординарными мера ми можно задержать его гибель».

Пышнова назначили минером на «Товарищ» (бывшую подлодку «Тур»). Командовал ею Александр Ждан-Пушкин, в недавнем прош лом мичман.

– Тогда у нас такой обычай был заведен, – вспоминал под одышливый вой пурги за окном помолодевший вдруг Пышнов. – Перед выходом в море вся команда, от командира до кока, писала завещания. Конверты с ними хранились в сейфе у старшего адъютан та командира бригады. Страховали только сдаточную команду, а нас нет… Ну да мне и завещать-то чего было?! Чемоданчик, койка на бербазе – вот и все имущество… Зато кормили как на убой: на каж дый день полагалось 400 граммов мяса! От цинги – клюквенный экстракт, хлеб выдавали всегда мягким – проспиртованным на не мецкий манер.

Подводников, даже во времена молодости их кораблей, считали смертниками. Теперь же, когда их «барсы», «леопарды», «вепри» были изрядно потрепаны войной, когда вышли все мыслимые и немыслимые сроки ремонтов, с обржавленными корпусами, текущими сальниками, залитыми перископами, «газующими» аккумуляторами, чей водород взрывался неожиданно и страшно, они и вовсе были дважды смертниками.

Любой пустяк мог стоить жизни. Ну кто бы мог подумать, что перемена только сорта сурика, который входил в состав действую щей массы аккумуляторов, будет стоить кому-то жизни?! До револю ции сурик покупали в Бразилии, он славился химической чистотой и не «водородил». Когда в двадцатые годы его заменили на отечест венный, менее чистый, то по лодкам прокатилась серия «гремучих» взрывов. Что такое взрыв водорода в аккумуляторной яме, весьма впечатляюще рисует человек, чудом переживший подобный удар, – матрос Александр Злокозов.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА:«Заканчивали мы зарядку аккумуляторов. Я находился в первом отсеке у торпедных аппаратов. Переборочная дверь во второй (аккумуляторный. – Н. Ч.) отсек, как всегда в боевом походе, была закрыта на клиновой запор. Вдруг раздался глухой, но сильный взрыв. Лодку тряхнуло. Меня отбросило к торпедным аппаратам, я ударился о них. Свет погас. Отсек стал наполняться дымом.

Сквозь дым я увидел через приоткрывшуюся дверь голубоватого цвета пламя во втором отсеке. Оттуда слышались стоны людей. Потом они прекратились. Я стал кричать. Но никто мне не ответил. Тогда я бросился к двери – раздумывать больше было некогда.

Переборочную дверь сорвало с клинового запора. Я подумал, что надо ее задраить, чего бы это ни стоило. Задраивать было очень труд но – барашки с винтов поотлетали. К тому же темнота полная. Но я отдал все силы и дверь все же задраил. После этого позвонил своему старшине Егорову в седьмой отсек и доложил, что дверь задраена, а я задыхаюсь от дыма. Егоров приказал открыть нижнюю крышку люка. Крышку я открыл из последних сил и тут же поте рял сознание…

В отсек отправилась аварийная партия с надетыми масками изолирующих спасательных аппаратов. Матросы открыли дверь сначала во второй, а потом и в третий отсеки. В свете ручных фона рей они увидели страшную картину: изуродованные трупы, беспоря дочно разбросанные груды обломков деревянных переборок и коек. Один из краснофлотцев, не вынеся потрясения, упал в обморок.

Половина экипажа во главе с командиром погибла. В отсеках царил мрак, стоял тяжелый запах дыма и хлора. Лодка могла дви гаться только в надводном положении – электроэнергии для под водного хода не было. И что самое страшное, не было ее и для того, чтобы запустить дизеля, привести в действие радиостанцию и гиро компас».

Именно так погиб на «Сталинце» командир Пышнова по дивизио ну подводных лодок, один из первых советских подводников, мич ман «керенского выпуска», участник Ледового похода, бывший ми нер «Пантеры», выпускавший торпеды по «Виттории», – Генрих Таубе.

– В тот поход вышли все три лодки нашего дивизиона, – вспоминал Александр Александрович, – Л-1, Л-2 и Л-3. Я командовал последней. Таубе должен был идти со мной. Он сказал мне, что этот поход для него последний, так как его должны перевести в Учебный отряд подплава на преподавательскую должность. Как сказал – «последний», – так и получилось. Перед самым отходом комбриг Самборский пересадил Таубе на Л-2, «Сталинец»…

После гибели Таубе меня назначили командиром дивизиона подводных минных заградителей. Прокомандовал я им с год, а в июле тридцать пятого меня снова повысили – столь же неожиданно и опять же после трагического случая, – мне пришлось занять долж ность командира бригады малых подводных лодок…

Пышнов явно скромничал, говоря о случайности своего назна чения. К тому времени он закончил специальные командирские классы. Другое дело, что у него, с его адмиральской родословной по царскому флоту, не было никаких шансов занять адмиральскую должность во флоте красном. Тут нужны были титанические уси лия по службе и в науках, чтобы подниматься вверх с пудовым грузом своего дворянского «соцпроса» – социального происхож дения.

Да, в те времена были и высокие взлеты, тот же Галлер, напри мер. Но Галлера, как и других спецов, спасал боевой опыт, специаль ные знания. Пышнов же пришел на РККФ недоучившимся гарде марином, с классово чуждым прошлым. И тем не менее он шагал по ступеням служебной лестницы, не отчаиваясь от мысли, что иному его коллеге, с безупречной пролетарской анкетой, все то, чего добил ся он ценой неимоверных усилий и самоограничений, далось во много раз проще и легче.

Бывший черный гардемарин, Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков, вспоминая на склоне лет своих предков, рассказал своему биографу, что его прадед был иеромонах в Восточной Арме нии, а дед – мельник в одном из сел под Гянджой. «Но только, ради бога, не пишите, – с лукавым испугом предупредил он писателя, – что дед был мельником, хоть и сто лет тому назад. Дед-мельник, даже бедный мельник, – кадровики этого не вынесут».

Ну а дед – адмирал? О чем вообще говорить?!

Только взяв во внимание все эти обстоятельства, можно понять, какое это удивительное явление – тридцатишестилетний комбриг Пышнов. Через год он уже был первым кандидатом в команди ры дивизии подводных лодок. Эстафета подводницких флагманов Щенснович – Левицкий готова была продолжиться в личности Пышнова.

То, что нравилось кадровикам, порой не нравилось подводным лодкам, существам коварным, не прощавшим ошибок ни врагу, ни своему экипажу.

Анкета командира подводной лодки № 4 («Леопард») Атавина, типичного выдвиженца из рядов гегемона, импонировала кадровикам, несмотря на то что новоиспеченный командир служил на флоте без году неделя и никаких кораблей, даже катеров, по морям не водил. Беда не замедлила грянуть…

– В 1931 году две подводные лодки – «Ерш» и «Леопард»1, – рассказывал Пышнов, грустно покачивая головой, – вышли в Фин ский залив на отработку задач совместного плавания. «Ершом» командовал мой однокашник по Морскому корпусу, с которым я всегда был очень дружен, – Николай Александрович Царевский. Он тоже отвоевал на гражданской, а перед подплавом служил помощ ником командира миноносца № 213.

Ночью в сильный шторм лодки потеряли друг друга из виду, но продолжали идти прежним курсом. Атавин решил догнать Царевского, лечь ему в кильватер. Но не рассчитал скорости, а главное, дистанции, задел корму «Ерша» правым ограждением носовых ру лей глубины и пробил ему прочный корпус. Пробоина неболь шая – с ладонь, да вся беда, что к ней не подберешься: ее закрывала главная судовая магистраль… Переборок тогда, разделявших корпус на отсеки, не было, и «Ерш» очень быстро затонул со всем эки пажем.

Атавина судили, дали ему 10 лет и отправили в Соловецкий ла герь, откуда он пытался бежать, захватив парусную шхуну. Его расстреляли.

Некомпетентность, полузнайство, самонадеянность – наша дав няя беда. Именно она погубила подводную лодку «Буки-три» – бывшую «Рысь», переименованную в «Большевик».

Шли большие маневры Балтийского флота, по плану которых Б-3 должна была выйти в атаку на флагманский линкор «Марат» с подныриванием под кораблем.

Я хорошо знал эту лодку, поскольку командовал ею раньше. Те перь на ее мостике стоял бывший командир плавбазы «Смольный» Голоднов, выпускник параллельных классов училища имени Фрунзе. Подводное дело знал он неважно, служил на лодках всего лишь несколько месяцев. Он даже по складу характера не подходил на роль командира-подводника, будучи от природы большим флегмати ком и тугодумом.

27 июля 1935 года в Финском заливе Б-3 вышла в учебную атаку на линкор, шедший под флагом начальника штаба КБФ Исакова. С линкора лодку заметили лишь тогда, когда она вошла в «мертвый угол» и отвернуть уже было нельзя. Таранный удар на линкоре почти не ощутили. Лодка же попала под огромные линкоровские винты. Гибель ее была мгновенной. Только воздушные пузыри да нефтяное пятно недолго обозначали место трагедии.

Потом выяснилось, что виноват был не только Голоднов, но и тот, кто стоял за спиной Исакова на мостике линкора. Если не ошибаюсь, это был Ворошилов, некомпетентно вмешавшийся в управление кораблем. Однако всю вину за гибель Б-3 Исаков взял на себя.