полная версия

полная версияАргонавты Средневековья

В Испанию паломники проникали через Наварру в Центральных Пиренеях. У реликвий Ронсеваля они вспоминали о подвиге могучего Роланда, погибшего за «милую Францию»: «Затем после спуска с вершины находят странноприимный дом и церковь, где заключен утес, который Роланд, этот сверхчеловеческий герой, рассек сверху донизу тремя ударами меча. Затем следуют Ронсевальским ущельем, где некогда произошло большое сражение, в котором король Марсилий, Роланд, Оливье вместе с сорока тысячами христианских и сарацинских воинов приняли смерть» (Итинерарий XII в.).[149] Дальше шли на запад через Бургос и Леон по горным дорогам, охраняемым религиозным орденом «св. Иакова с мечом» (рис. 38).

Паломничество в Сант-Яго де Компостеллу оказало большое влияние на романскую архитектуру Франции и Испании. По проторенной пилигримами дороге следовали купцы, ремесленники и зодчие, происходил интенсивный взаимообмен новыми идеями и художественными формами. С XI в. культурные контакты способствовали типизации монастырского строительства. Крупные паломнические церкви (Сент-Фуа в Конке, Сен-Сернен в Тулузе, Сант-Яго де Компостелла и др.) повторяют друг друга по своему плану и пространственной композиции. Их вытянутые в длину нефы[150] вмещали тысячи молящихся. По галереям вдоль всего здания двигались ритуальные процессии и потоки пилигримов. Обходя хоры, они огибали глубокие капеллы с дополнительными алтарями («венец капелл»), где останавливались у чтимых реликвий.

Рис. 38. Св. Иаков Компостельский Скульптура базилики св. Юлиана в Бриуде – один из этапов маршрута дороги пилигримов в Компостеллу Статуя св. Иакова украшена раковинами (XV в)[151]

Из соседних государств Европы в Северную Испанию доставляли художественную утварь и манускрипты Раннее романское искусство Испании, которое впоследствии трансформировалось в особый стиль, многим обязано Франции Бургундский орден Клюни – проводник испанских черт во французской романике – основал немало аббатств вдоль главных трасс в Компостеллу. В архитектуре аббатства Клюни появляются мавританские декоративные мотивы Арабские многолопастные арки оформляют колокольню базилики Шарите на Луаре. О мечети Кордовы напоминает полихромная кладка фасада и клуатра.[152] собора в Ле-Пюи, где в арках чередуются черные и белые клинья. К строительному искусству арабов восходит перекрытие центрального нефа храма куполами на тромпах[153] Мавританские элементы в памятниках Оверни не случайны Ле-Пюи был отправным пунктом на одной из больших дорог к св. Иакову.

Новгородский образок вышел из монастырской мастерской Компостеллы, где для паломников изготовляли иконки с фигурой св. Иакова и его атрибутами Купцы Компостеллы монополизировали даже сбыт ракушек, которые океан выносил на галисийское побережье Ими бойко торговали на площади перед собором Русский ювелир XVI в. заключил образок в серебряную со сканью и жемчугом оправу.

Средневековые сувениры

В «Видении о Петре-Пахаре» английского поэта Уильяма Ленгленда искатели «царства Правды» повстречали человека, «одетого сарацином, как одеваются пилигримы».

Дорожный посох был его обвязанШирокой лентой вьющейся, как плющ,Мешок и кружка на боку висели,А шляпу, точно гроздья, отягчалиСвятой водой наполненные склянки,И галисийских раковин немало,Кресты и ладанки, ключи из Рима,И образ на груди, чтоб знали все,Каким святыням странник поклонился«Откуда ты?» – они его спросили«Я на Синае был, – он им в ответ, —Я также посетил и гроб Господень,И Вифлеем, и дальний ВавилонЯ был в Армении, в АлександрииО чем вам знаки эти говорятИ в дождь и в зной я шел к святыням дальним,Ища в своей душе небесных благ»Позднее портрет подобного «коллекционера» набросал Эразм Роттердамский:

«Менедем. Что это за убор

Ты усыпан ракушками усеян оловянными и свинцовыми образками, увешан соломенными ожерельями на руке – змеиные яйца[154]

Огигий. Я побывал у святого Иакова Компостельского а посте – у чтимой по всей Анпии Богородицы Приморской

Менедем. Для развлечения, видно, путешествовал?

Огигий. Нет, из страха Божия».[155]

Средневековье – эпоха культа реликвий. Из святых мест паломники стремились унести хотя бы крупицу целительной «благодати»; часть тела мученика или связанные с ним предметы – обрывки погребальных покровов, листья и цветы с гробницы, ампулы с водой из священных источников, лампады, горевшие у почитаемых саркофагов. Мастерские при монастырях и аббатствах выделывали из камня, свинца, бронзы и драгоценных металлов миниатюрные значки для продажи пилигримам. На них изображали местного святого и его эмблемы. Нередко сами паломники вели торговлю этими спасительными талисманами.

Особенно ценили реликвии Палестины. В погоне за памятниками земной жизни Христа, Девы Марии и апостолов средневековые люди пересекали огромные пространства Востока. Предметы, привезенные из этих путешествий, были окутаны легендами, проникнутыми набожной наивностью. Уже в раннем Средневековье в ризницах европейских церквей появились привозные сосуды, которые убежденно связывали с такими евангельскими эпизодами, как брак в Кане Галилейской или Тайная вечеря. Особым почетом пользовались вещи из тех стран, которые дали миру патриархов, пророков, а позднее – Христа и апостолов. Их приписывали известным библейским персонажам («чаша Соломона»). Отблеск святости падал и на те ковчеги, в которых из Египта или Святой земли доставляли останки мучеников и отшельников. Наряду с современными им вещами пилигримы и дипломатические миссии привозили с Востока и более древние, например сасанидские. Иранское золотое блюдо с изображением Хосрова I (531–578) хранится в парижской "Национальной библиотеке. По преданию, его преподнесло Карлу Великому посольство багдадского халифа Харуна ар-Рашида.

В качестве реликвий в сокровищницы романских и готических храмов попадали восточные шелка: в них заворачивали чудотворные мощи святых. С каролингской эпохи в Шартрском соборе сберегали в кедровом ковчеге «сорочку Девы Марии», в течение веков привлекавшую пилигримов. По рассказу французского хрониста, в 911 г., когда герцог Нормандии осаждал город, на стенах появился епископ Шартра, поднимая «святую тунику» как знамя. В неизъяснимом ужасе нормандцы расстроили свои ряды и обратились в бегство. Верили, что полотняные сорочки, соприкоснувшиеся с ковчегом, помогали женщинам выдерживать родовые муки; к этому средству прибегали и простые крестьянки, и королевы Франции. Во время Французской буржуазной революции реликварий впервые открыли: в нем лежали сирийская ткань и восточное покрывало с фигурами сопоставленных львов – оказалось, что «святая туника» ничем не напоминает сорочку.

Крупные духовные и светские магнаты стремились завладеть самыми достославными реликвиями Византии и Святой земли. Король Людовик Святой вывез из Константинополя два шипа из тернового венца Христа, обломок «подлинного» креста, обрывки ткани, которой Иисус вытирал ноги апостолов. Обладание такими «святынями», истинность которых доказывалась фальшивыми документами, повышало престиж аббатств и монастырей, привлекало к ним армии богомольцев, приносивших своими пожертвованиями постоянные доходы. Реликвии оспаривали друг у друга, покупали за большие деньги, обменивали и даже выкрадывали. Их перенесение издалека – из Палестины в Рим, из Рима в Галлию – торжественно обставляли. На всем пути следования происходили чудеса: внезапно исцеленные недужные присоединялись к ликующим толпам, встречавшим святыню. Длительное морское плавание вокруг Европы из Корсуня (Херсонеса) проделала икона Николы (1225). Якобы сам угодник трижды являлся во сне ее «служителю» корсунянину Евстафию и, «утыкая его в ребра», настойчиво побуждал к путешествию. Он же указал путь в обход половцев. Евстафий сел на корабль в устье Днепра, по морю Варяжскому (Балтийскому) прибыл в Ригу и «сухим путем» через Новгород доставил «чюдотворный Николин образ» в Рязанскую землю.

В рассказах о переносе реликвий («Translationes») содержатся важные сведения о средневековых дорогах.

На огромные расстояния переносили дешевые культовые предметы рядовые паломники. На самаркандском Афрасиабе найден небольшой глиняный сосудик для целебной воды. В V–VII вв. подобные ампулы делали в коптском монастыре св. Мины вблизи Александрии. При раскопках в церкви св. Ульриха и Афры в Аугсбурге обнаружили погребение мужчины в кожаных перчатках, с ножом в ножнах, кожаным поясом и бронзовой пряжкой – реликварием VII в. В пряжке лежали кусочек воска и фрагмент хлопчатобумажной ткани из Палестины или Сирии. Из Святой земли происходят серебряные ампулы – маленькие плоские флаконы для освященного масла (рис. 39).

Рис. 39. Палестинская ампула Vie., хранящаяся в ризнице собора Монца Маленькие плоские флаконы из серебра с евангельскими сценами, носившиеся на шее, служили для хранения освященного масла и переносились паломниками как реликвии из Святой земли. Ампулы служили амулетами, охраняя своих владельцев «на земле и на море».[156]

Они хранятся в соборе города Монцы около Милана и в аббатстве св. Коломбана в Боббио к югу от Пья-ченцы (где их обнаружили в тайнике крипты[157] церкви). По местному преданию, около 600 г. ампулы прислали из Рима в дар лангобардской королеве Теоделинде. Греческие надписи указывают на то, что их родина – «святые места Христа», т. е. Иерусалим и его окрестности (Вифлеем). Именно здесь происходили евангельские события, изображенные на сосудиках. Эти миниатюрные амулеты, которые носили на шее, охраняли верующих «на земле и на море». Вместе с паломниками ладанки с палестинской землей, крестики, кадила и другие вещи попадали в Рим. В VI–VII вв. из Восточного Средиземноморья в Вечный город направлялся непрерывный поток греков, сирийцев, армян, персов, египтян. Многие пилигримы окончательно оседали в Риме, где образовалась целая колония «сирийцев», т. е. людей с Востока.

Композиции на паломнических сувенирах – один из источников распространения в раннесредневековом искусстве европейского Запада сиро-палестинских канонов. В XI–XII вв. произведения с Востока оказали влияние на формирование романской скульптуры.

К исходу Средневековья культ реликвий, оставивший заметные следы в интеллектуальной и художественной жизни, стал вызывать все более ядовитые насмешки.

От века продавцы реликвииНарод обманывать привыклиНа паперти шумит базар,Разложен плутовской товар —Все тут священно, драгоценно:Из вифлеемских ясель сено,От Валаамовой ослицыКусок ребра; перо хранитсяАрхистратига Михаила(Не сякнет в нем святая сила);Тут есть уздечка боевогоКоня Георгия святого;Одна сандалья святой Клары…[158]Себастиан БрантХождение игумена Даниила

После завоевания Иерусалима крестоносцами в 1099 г. и образования Иерусалимского королевства ширится паломническое движение русских через Константинополь в Палестину. Общее религиозное воодушевление неудержимо влечет их в Землю обетованную. Возле пустынь и монастырей собираются богомольцы – «калики перехожие».

А из пустыни было Ефимьевы,Из монастыря из БоголюбоваНачинали калики наряжатисяКо святому граду Ерусалиму.[159]Одним из таких пытливых, предприимчивых и безунывных людей был игумен Даниил: в 1104–1106 гг. он посетил владения иерусалимского короля Балдуина I: «Се аз недостойный игумен Данил русския земля, хужши во всех мнисех, смеренный грехи многими… понужен мыслию своею и нетерпением моим, похотех видети святый град Иерусалим и землю обетованную».[160] Духовной пользы ради путешественник обошел все святыни «до Тивириадского моря… и до Фаворы, и до Назарета, и до Хеврона, и до Иордана» и оставил обстоятельные записки. «Любве ради святых мест сих, исписах все, еже видех очима своима…». Распространенное во множестве списков «Хоженье» Даниила было излюбленным чтением многих людей, которые мечтали «сходить-то ко граду Еросолиму».

Ко святой святыни богу помолитисе,Ко Господню гробу нам да приложитисе,А во Ердань реки окунатисе…[161]

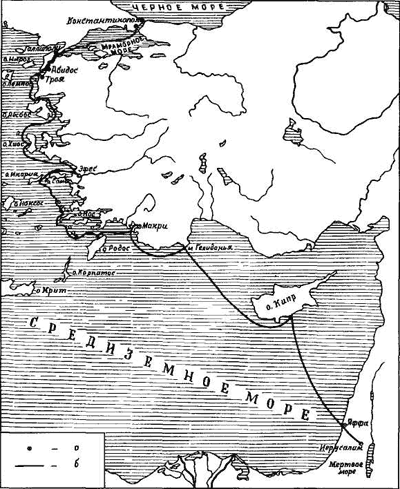

Рис. 40. Путь игумена Даниила из Константинополя в Иерусалим: а – города, в которых останавливался игумен Даниил; б – путь, проделанный игуменом Даниилом.

В Палестину Даниил плыл морем (рис. 40) через Царь-град (Константинополь) вдоль каменистых прибрежий Малой Азии; его корабль заходил в гавани Родоса и Кипра. Кратко перечисляя остановки, он повествует об островах «Великого» (Эгейского) моря, где разводили скот, варили серу, а из смолы дерева «зигии» приготовляли ладан, об Эфесе («обилен же есть всем добром») со знаменитой пещерой семи отроков, «иже спали 300 и 60 лет; при Декии цари усопша, а при Феодосии цари явишась».

Как и Зеевульф, он испытал превратности пути «по суху» из Яффы в Иерусалим, где котловины сменялись котловинами, ущелья – ущельями: «бо пусто место то», «выходят бо оттуду срацини и избивають». Наконец перед глазами измученных путников – панорама Святого града, окруженного глубокими долинами и оврагами. Она развертывается по мере постепенного приближения – читатель как будто участвует в открывшемся зрелище. Вот уже видны массивные зубчатые стены с внушительными квадратными башнями, нагромождение плоских кровель, над которыми вознеслись купола мечети Омара («Святая святых») и храма Воскресения.

«Есть же святый град Иерусалим в дебрех, около его горы камены и высокы. Да нолны (уже) пришедше близько граду тоже видети первое столп Давидов и потом, дошедше мало, увидети Елеоньскую гору и Святая святых и Воскресение церковь и узрети потом весь град И ту есть гора равна от пути близ града Иерусалима, яко версты вдале; на той горе сседают с конь вси людие и поставляют крестьци ту и поклоняются святому Воскресению на дозоре (на виду) граду… И идут вси пеши с радостию великою к граду Иерусалиму».

Неисчислимые достопримечательности Иерусалима и его окрестностей Даниил описал с мельчайшими подробностями и удивительной топографической точностью. Он был весьма набожным и возвышенно настроенным пилигримом, который свято верил в библейские предания о реликвиях: в «путеводитель» по волнистым плоскогорьям Иудеи попали преимущественно «святые места». Но его добросовестный дневник интересен не только как памятник, характеризующий умонастроение образованного человека Средневековья. В нем прихотливо переплетены исторические, географические, этнографические сведения.

«Очарованный странник» ходил кривыми, узкими улочками Иерусалима, его извилистыми лестницами с полустертыми миллионами ног ступенями, сам измерил глубину и ширину быстрого Иордана, вода которого «мутна велми и сладка пити», с трудом взобрался на гору Фавор, «якоже стог кругол» («есть гора та вся камена, лести же на ню трудно и бедно велми по камению, руками на ню лести, путь тяжек велми; едва бо на ню взлезохом от 3-го часа до 9-го часа»), дотошно пересчитал «столпы» в церкви Воскресения и число ступеней, ведущих на Голгофу. Даниилом владела любовь к точным числовым обозначениям, будь то расстояние между островами и населенными пунктами (в верстах), глубина реки (в саженях) или размеры углубления – «скважни» от креста, на котором, согласно легенде, распяли Иисуса (в локтях).

Историк архитектуры найдет в дорожнике Даниила сведения о зданиях, «красно» украшенных «досками мраморяными», «мусией» (мозаиками) и «сребреными чешюями позлащенными». Многие из них стерты с лица земли или перестроены (к примеру, храм на Елеонской горе, с вершины которой через 40 дней после казни Христос якобы вознесся на небо). «И есть место то оздано все комарами (сводами) около, и верх на комарах тех создан есть, яко двор камень кругом и помещен есть весь двор мраморными досками. И посреди того двора есть создан аки теремець кругло, и есть без верха… и в том теремци… лежит каменет святый, идеже стоясте и нозе пречистеи владыки нашего…» До сих пор паломники восходят на Елеонскую гору, чтобы поклониться известковому камню с углублением в форме ступни.

Даниил рассказывает о природе Палестины, о ее растительном и животном мире. Извилистая стремнина Иордана с каймой ив, тамарисков и камышей по берегам напомнила ему русскую речку Снов: «Есть же по сей стране Иордана на купели той, яко леей древо не высоко, аки вербе подобно есть, и выше купели тоя по брегу Иорданову стоит яко лозие много… Зверь мног ту и свинии дикий бещисла много, и пардуси мнози, ту суть Львове же». Пером «самовидца» описано Богом проклятое Мертвое (Содомское) море, внушавшее страх пилигримам: «Море же Содомьское мертво есть, не имать в себе никакоже животна, ни рыбы, ни рака, ни сколии (раковины); но обаче внесеть быстрость Иорданьская рыбу в море то, то не можеть жива быти ни мала часа, но вскоре умираеть; исходит бо из дна моря того смола черная верху воды тоя и лежит по брегу тому смола та много; и смрад исходит из моря того, яко от серы горяща; ту бо есть мука под морем тем».

Жгуче-горькие воды Мертвого моря и его безжизненное побережье навевали мысли о близости преисподней.

Русского паломника живо интересовали хозяйство и занятия местных жителей: «Безводно место то есть; ни реки, ни кладязя, ни источника несть близ Иерусалима… И жита добра ражаються около Иерусалима в камении том без дожда… родиться пшеница и ячмень изрядно: едину бо кадь всеяв и взяти 90 кадей, а другоици 100 кадей по единой кади… Суть винограда мнози около Иерусалима и овощнаа древеса многоплодовита: смокви и Ягодина, и масличие…»

Даниил как бы проводит будущих странников по кремнистым дорогам «земли галилейской», ярко повествуя о трудностях и лишениях странствия по ее библейским холмам, где невозможно обойтись без «вожа» (провожатого) и без знания языка. Он в полной мере познал суровую действительность паломничества. Путь к долине Иордана «тяжек велми и страшен и безводен: суть бо горы высокы камены, и суть разбои мнози, и разбивають в горах тех и в дебрех страшных… А от Иерихона до Иордана 6 верст великых, все по равну в песце, путь тяжек велми; ту мнози человеци задыхаються от зноя и ищезають, от жажи водныя умирають…» Еще в XIX в. путь к Иордану был долог и полон невзгод. Паломники ехали на лошадях или мулах, брали с собой вооруженных проводников на случай нападения хищников или разбойников. Вот почему Даниил никогда не путешествовал в одиночку: то присоединялся к «доброй дружине» – отрядам разноплеменных пилигримов, то следовал к Тивериадскому озеру вместе с войсками крестоносцев Балдуина, шедших на сельджукского эмира Дамаска («а без вой путем те» никтоже может пройти»). Ходить «без страха и без пакости» неутомимому игумену помогал опытный проводник – «муж свят» и «книжна велми» из лавры св. Саввы.

Паломнические дружины, пересекавшие «землю желанную», были многонациональны. К гробу Господню стекались «все племена и народы», служба в храме Воскресения шла на разных языках. Даниил видел здесь «бещисленое множество народа, от всех стран пришелци и тоземци, и от Вавилона, и от Египьта, и от всех конец земли…» На празднике «святого света» собралась и «вся дружина, русьстии сынове, приключыпиися тогда во той день новогородци и кияне: Изяслав Иванович, Городислав Михайлович, Кашкича и инии мнози». Как видим, Даниил не был одинок в своих скитаниях. В Иерусалиме на подворье русских монахов находили приют другие странники – избранные, «церковные» люди. Летопись сообщает: в 1163 г. «ходиша из Великого Новагорода от святей Софии 40 муж калици ко граду Иерусалиму, ко гробу Господню». Отголоски этого хождения усматривают в былинах о «сорока каликах»:

Ай самы надевали как платья калицкия,Как тут оны кладывали да подсумки,Ай подсумки да каличьии,На свои плеча ведь да богатырския,Ай как брали оны по клюки по дорожныей,Ай как тут оны да отправились,Ай как ведь пошли как удалы добры молодцыАй ко граду ведь да Еросолиму.[163]В 1173 г. в русском монастыре Иерусалима скончалась «благочестивая и премудрая» игуменья Евфросиния (в миру Предислава – дочь полоцкого князя Георгия Всеславича). С родным братом Давидом и родственницей Евпраксией эта женщина отправилась на поклон «живоносному гробу Христову». В Царьграде ее приняли царь и патриарх. Из византийской столицы Евфросиния «пойде в Иерусалим» и «обыде же и вся святая иерусалимская места».

В самом начале XIII столетия в Константинополе (городе при слиянии водных путей и путей караванных) побывал новгородец Добрыня Ядрейкович (впоследствии Антоний – архиепископ новгородский).

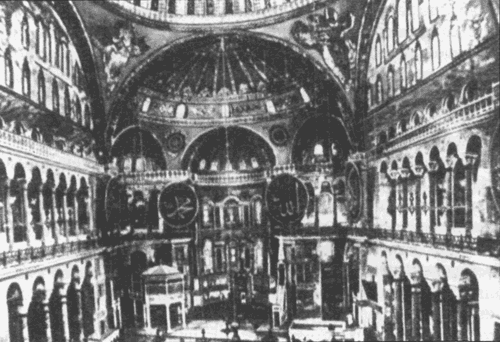

Рис. 41. Интерьер храма св. Софии в Константинополе. 532–537 гг.

Путешественник составил детальное описание исторических мест и «достославных святынь» Царьграда. В церкви св. Георгия его внимание привлекла гробница именитого русского паломника: «Святый Леонтей поп Русин лежит в теле, велик человек: той бо Леонтий трижды в Иеросалим пешь ходил[164]». Но более всего Добрыню поразил величественный храм Софии – одно из чудес света, творение зодчих Юстиниана (рис. 41). Среди его необъятного простора молящиеся выглядели просто пигмеями. Чужестранцев изумляли огромный, но кажущийся необычайно легким купол, отлогие каменные всходы на хоры, где могли проехать две колесницы. В недрах собора хранились сокровища искусства и предметы роскоши – священные в глазах паломника «хитрости Царяграда». Среди знаменитых икон и драгоценной утвари св. Софии и «царских златых полат» Добрыня видел сосуды, «иже принесоша Христу с дары волсви», и «блюдо велико злато служебное Олгы Руской, когда взяла дань, ходивши ко Царюграду», и «трубу медную Ерихоньскаго взятия Иисуса Навгина», и «палицу Моисееву». «Хождение» Добрыни – уникальный свод археологических данных о Царьграде накануне его разгрома крестоносными варварами в 1204 г.

Греческие и палестинские реликвии особенно ценили на Руси. Игумен Даниил приобрел лампаду, горевшую у гроба Господня; Добрыня Ядрейкович доставил в Новгород «гроб Господень» («модель» иерусалимской церкви Воскресения?)

Черный камень Каабы.

Средневековые мусульмане чтили много святых мест, куда ходили на поклонение. Но самым главным было паломничество (хадж) в Мекку – древнюю религиозную святыню арабских племен (рис. 42). Хотя бы один раз в жизни каждому правоверному предписывалось посетить Каабу – святилище, к которому обращены михрабы (молитвенные ниши) мечетей мира. Из всех стран ислама – от Марокко и Алжира до Зондских островов, от Булгара и Средней Азии до Йемена – миллионы паломников (хаджи) пешком и на быстрых верблюдах приходили к «дому святому». Верили, что «черный камень» Каабы дарует исцеление больным и очищает от грехов.

Но шли века – со всех концов ВселеннойК нему неслись молитвы, и рекойТекли во храм, далекий и священный,Сердца, обремененные тоской…[165]Иван БунинСвященное путешествие в Мекку – сложное и опасное предприятие; оно требовало много времени и денег. Его совершали люди богатые и зажиточные в окружении странствующих дервишей и набожных бедняков, которые в дороге просили милостыню или перебивались поденщиной.

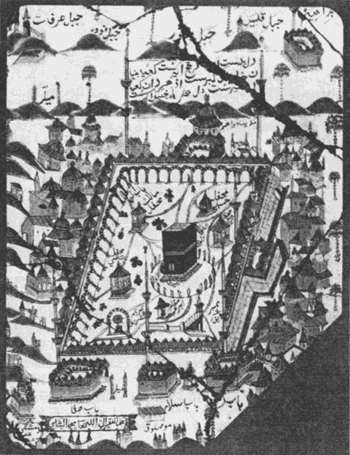

Рис. 42. Средневековый рисунок Мекки, называемой «Матерью поселений» и считаемой совечной человечеству Большая мечеть и Кааба Посреди двора Большой мечети, выложенного мраморными плитами и окруженного крытой галереей из шести рядов колонн, стоит Кааба – кубическая постройка из мрамора, целиком закрытая черной шелковой тканью. В ходе ритуала этот покров может подниматься, как занавес В восточную стену Каабы вмурован знаменитый «черный камень» – великая святыня мусульман По преданию, Адам и Ева жили на горе Арафат (на рисунке в верхнем левом углу)[166]

Персидский историк Мухаммед Ауфи (XIII в.) рассказывает: один бухарский правитель с громким титулом «садр джехан» («столп мира») совершал хадж в Мекку в сопровождении кортежа из 100 верблюдов под вьюками.

«Его встретил бедняк, голодный, дурно одетый и босой и спросил, неужели Бог дает одинаковую награду за хадж бедняка, совершаемый с таким трудом, и за хадж садра, совершаемый с такой пышностью Садр ответил, что награда, конечно, не будет одинакова „Я исполняю повеление Бога, а ты поступаешь наперекор ему Мне он сказал если имеешь возможность, совершай хадж, а тебе сказал не губите себя собственными руками Итак, меня он пригласил, а тебя освободил от посещения, я – гость, ты – паразит, паразит никогда не пользуется почетом, как гость"».[167]

Некоторые пилигримы покрывали расходы странствия, занимаясь мелочной торговлей. Вместе с паломническими караванами ехали купцы и любознательные ученые, движимые интересом к познанию нового, – создатели географической литературы с описаниями попутных городов, «святых мест» и маршрутов.