полная версия

полная версияСудьбы вещей

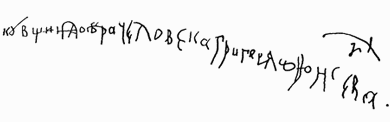

Однажды в археологическом отделе Музея истории и реконструкции города Москвы раздался телефонный звонок. Звонили со строительства в районе Казарменного переулка. Рабочие нашли в старом колодце огромный, совершенно целый кувшин, когда-то «сложивший здесь свою голову». Его осторожно вынули, очистили от набившейся внутрь тины и привезли в музей. Да, это был очень большой кувшин – емкостью литров тринадцать. Сделан он не без щегольства – черный, блестящий, похож на металлический. Венчик с носком, чтобы было удобно лить воду, ручка плоская; высокая, стройная шейка плавно переходит в округлое тулово. На шейке и тулове узкие полоски – для украшения. Конечно, кувшин был по тем временам хороший и стоил, наверное, не дешево. Хозяин или хозяйка должны были им дорожить. Не потому ли на нем есть и надпись. Ее обнаружили, когда хорошенько отмыли кувшин снаружи. Под горлышком на шейке кувшина, напротив ручки, изогнулась дугой строка надписи: «Кувшин добра человека Григория Офонасева».

Может быть, эта надпись сделана мастером, которому Григорий Афанасьев (или Офонасев) заказал сделать кувшин? Нет, мастер сделал бы надпись по сырой глине, когда кувшин еще не был обожжен, – так было легче. А эта надпись процарапана уже по обожженному сосуду, и более светлые буквы резко выделяются на темном теле кувшина. Наверное, сам Григорий Офонасев прочертил каким-то острым инструментом, вроде железного «писала», эти буквы, что стоило ему, должно быть, немалого труда. И этот Григорий был, по-видимому, неплохим грамотеем: линия надписи плавно изогнута, буквы четкие. Почерк, каким писали в конце XVI – начале XVII века.

Конечно, Григорий купил кувшин на рынке и процарапал на нем надпись, чтобы женщины из его дома, когда пойдут по воду к колодцу, не перепутали этот кувшин с каким-нибудь чужим, не таким хорошим. Так делали в то время, наверное, многие москвичи. В Зарядье, например, при раскопках найден обломок горлышка кувшина, на котором также была процарапана надпись: «Федорин кувшин». На этот раз, наверное, сама хозяйка позаботилась, чтобы ее кувшин не потерялся.

Как же можно было потерять кувшин, идя по воду? Это ведь не иголка. Идет женщина или девушка к колодцу. Кувшин держит в руке. Опускает его на веревке в колодец, вытаскивает полный и несет обратно.

Однако дело обстояло не так-то просто. При тогдашней затворнической жизни женщин, ограниченной домом, двором да иногда церковью, у колодцев образовывались своеобразные женские клубы – места, где можно была встретиться с соседками, поболтать о том о сем, «перемыть косточки» общим знакомым, узнать городские новости. А можно было здесь назначить и любовное свидание. Недаром во многих русских песнях поется о встречах девицы с ее суженым, когда она идет по воду или у колодца. Ясно, что при таких обстоятельствах можно забыть обо всем на свете, не только о каком-то кувшине, и захватить по ошибке соседкин кувшин.

Впрочем, может быть, надпись делалась и на тот случай, если кувшин сорвется и упадет в колодец. Чтобы, вытащив, можно было узнать свой. Но это маловероятно, так как почти нельзя было рассчитывать, что кувшин, упав в колодец, не «сложит головы», а останется цел.

А может быть и так, что Григорий Офонасев сделал надпись на своем кувшине просто из тщеславия: поставит его жена, дочь или служанка кувшин у колодца, и пусть все видят, какой хороший кувшин купил себе «добрый человек Григорий Офонасев»!

Кстати, как нужно понимать эти слова – «добрый человек»? Что у Григория Офонасева был хороший, мягкий характер? Что он хорошо относился к своим домашним, знакомым и вообще к людям? Отнюдь нет. Слова «добрый человек» говорят не о характере Григория Офонасева, а, скорее, о его социальном, имущественном положении. Слово «добрый» имело еще в XVIII веке значение «хороший», или, как мы еще и сейчас говорим, «доброкачественный», «добротный». Петр Первый, например, писал не раз своим представителям за границей, чтобы они подыскали для той или иной работы «мастеров самых добрых», то есть самых лучших. «Добрыми людьми», в отличие от «худых» и «средних людишек», назывались более состоятельные посадские люди. К ним, наверное, и принадлежал Григорий Офонасев, не упустивший случая и на своем кувшине написать: «Смотрите, я богатый!» – что, конечно, не говорит об особой доброте его характера.

Кто же такой, в самом деле, был Григорий Офонасев?

Чтобы выяснить это, Галина Петровна Латышева стала искать его имя в различных московских документах конца XVI – начала XVII века (вспомним, что почерк надписи на кувшине именно этого времени). Надежды было довольно мало: ведь Григорий Офонасев, очевидно, не был ни боярином, ни каким-либо выдающимся лицом. Таких «добрых людей», как он, в Москве тогда было множество. Но все же поиски увенчались успехом. В «Книге об устройстве торговых городских рядов», в которой записывалось, где какой торговец имел лавку и сколько должен был за нее платить налога, упомянут некий торговец Гришка Офонасев. Он имел лавку в главном торговом районе Москвы – Китайгороде – и должен был платить за нее пошлины один рубль одиннадцать алтын четыре деньги в год. Один неопытный сотрудник музея, узнав об этом, сказал: «Как мало! Наверное, был мелким лавочником». На самом деле Гришка Офонасев – а это, вероятно, тот самый, которому принадлежал кувшин, – был довольно состоятельным торговцем, «добрым человеком», по понятиям того времени. Он платил в качестве пошлины такую сумму, на которую можно было, например, купить пудов десять ржи или нанять поденщика – работника месяца на два.

Лавка Григория Офонасева была в Китайгороде, а дом, в котором он жил, – где-то неподалеку от современных Покровских ворот, но уже по ту сторону недавно выстроенной каменной стены Белого города, в районе, который называли Земляным городом или Скородомом. Во всяком случае, его домочадцы ходили за водой к колодцу, что был примерно там, где сейчас проходит Казарменный переулок. Колодцы тогда были не у всех домов (в описях довольно часто встречаются дома, при которых, например, «полколодца», то есть один колодец приходился на два дома). Но вряд ли дом мог быть особенно далеко от какого-нибудь колодца.

Итак, лет триста пятьдесят назад зажиточный лавочник Григорий Офонасев купил приглянувшийся ему кувшин, нацарапал на нем надпись и определил для носки воды. Но в какой-то день веревка, на которой тянули кувшин, оборвалась, и, оправдывая пословицу, он оказался на дне колодца. А в наши дни строители нашли его и передали в музей города.

СЕРВИЗ КНЯЗЕЙ ГРУЗИНСКИХ

В Москве есть такой район – Песчаные улицы.

Сейчас здесь выстроились большие красивые дома. И рядом с ними кое-где еще недавно стояли маленькие домики с их зелеными садиками. Весной в этих садах пышно цвела сирень. И любители-садоводы выводили такие ее сорта, на которые приезжали потом любоваться со всей Москвы, да и не только из Москвы.

А неподалеку, на Ленинградском проспекте, позади станции метро «Сокол», находится кладбище и неприметная маленькая церквушка.

Случайного посетителя поразит здесь обилие могил представителей знатных грузинских фамилий – Цициановых, Багратионов. Сам прославленный полководец, герой Отечественной войны 1812 года Петр Иванович Багратион поставил тут обелиск на могиле своего отца Ивана Александровича.

На цоколе обелиска высечен герб Багратионов. Два льва, стоящие на задних лапах, держат в передних лапах увенчанный короной фигурный щит. Поле щита разделено на четыре части, в которых можно различить изображения державы, арфы, пращи и сабли, скрещенной со скипетром. Сколько знаков царской власти – корона, держава, скипетр! И в самом деле, Багратионы происходили из царского рода. Они были потомками грузинских царей Багратидов. А грузинские цари выводили свой род от царя Давида. Вот откуда на гербе изображение арфы и пращи! Ведь, согласно легенде, юноша Давид убил на поединке вражеского богатыря Голиафа, метнув камень из пращи. А позже тот же Давид якобы сложил знаменитые песни-псалмы, которые сам пел, аккомпанируя себе на арфе. Пращу и арфу царя Давида поместили в своем гербе потомки грузинских царей, поселившиеся в Москве лет триста назад и получившие впоследствии российское дворянство с титулом князей Грузинских. Багратионы были в близком родстве с Грузинскими и носили тот же герб.

Но почему похоронены здесь эти знатные грузины? В XVII веке на этом месте было село Святые Отцы. Вероятно, оно называлось так потому, что поблизости был мужской монастырь.

Вскоре село стали называть Всехсвятское, по церкви, которая и сейчас еще носит имя «Всех святых». Принадлежало оно царскому родственнику, боярину Ивану Милославскому. Свою дочь Федосью Милославский выдал за сына грузинского царя Арчила, царевича Александра Арчиловича, и дал ей в приданое Всехсвятское. Так эти места оказались во владении потомков грузинских царей.

Царевич Александр Арчилович принадлежал к той группе талантливой молодежи, которой еще в юности окружил себя Петр Великий. Он был товарищем детских игр царя, вместе с ним проходил военную выучку в «потешных полках» и до конца своей недолгой жизни остался его верным другом и сподвижником. Сопровождал Петра в его известном путешествии за границу и совершенствовался там в военном деле (кстати, живя в Голландии, он носил фамилию Багратион). Возвратившись, Александр Арчилович руководил переустройством русской артиллерии. В его ведении был Пушкарский приказ и Пушечный двор, о котором мы уже говорили. Но молодой генерал артиллерии (он первый получил это новое в России звание генерал-фельцехмейстера) попал в плен под Нарвой, а когда лет через десять шведы наконец согласились обменять его на шведских генералов, находившихся в русском плену, Александр Арчилович был уже так изнурен длительным заточением, что по дороге в Россию умер. Петр чтил память своего друга и соратника. Всехсвятское вместе с другими имениями было закреплено за родней Александра. И именно здесь начал Петр в 1722 году знаменитый праздник победы над шведами.

В XVIII веке во Всехсвятском была роскошная княжеская усадьба с двумя дворцами – зимним и летним. В одном из дворцов помещалась даже первая грузинская типография. Но в середине XIX века имение по каким-то причинам было продано мелкими участками, дворцы разрушились, и Всехсвятское стало обычным подмосковным дачным местом. А еще через несколько десятков лет оно вошло в границы растущего города. Только сохранившиеся на местном кладбище и в церкви надгробья грузинских князей напоминали о прошлом.

Несколько лет назад хозяева одного из домиков рыли яму в своем саду. Вдруг лопата наткнулась на какой-то странный предмет: сверкнули яркие краски – белая, синяя, зеленая, желтая. Это оказался расписной, очень красивый изразец. За ним показался другой, третий… Копать перестали. О находке сообщили в Музей истории и реконструкции Москвы. И вскоре археолог Галина Петровна Латышева уже намечала в саду контуры будущего раскопа, осторожно, стараясь не повредить деревья и кусты сирени. В работе приняли живое участие и школьники, пополнявшие свои знания по истории района.

Что же вызвало интерес археологов и юных краеведов? Надежда найти место дворца грузинских князей, которое давно уже было утрачено. Ведь находки роскошных расписных изразцов всегда указывают на близость богатого дома. Мы помним, что еще в XVI и XVII столетиях богатые москвичи любили украшать печи в парадных комнатах рельефными изразцами. И в XVIII веке этот обычай сохранился, но изразцы, согласно моде, стали делать гладкими, а не рельефными. Узоры на их поверхности уже не оттискивали штампами, а рисовали кистью, яркими красками. Это только в следующем столетии печи стали облицовывать белыми гладкими кафелями, какие кое-где можно увидеть и сейчас.

При раскопках в саду в Первом Песчаном переулке нашли множество расписных изразцов. Некоторые из них явно были из одной печи. На их рисунках развертывался какой-то неизвестный нам, но несомненно единый сюжет из жизни кавалера в желтом плаще.

Вот он гуляет в саду, вот беседует с прекрасной, по понятиям того времени, дамой… Другие изразцы не складывались в единый комплект. Напротив, по их расцветке и характеру узора можно было сказать, что отдельные их группы никак не могли находиться в одной и той же печи. На одном изразце в красивом медальоне изображен человек с гусем в руках. По всему видно, что гусь похищен. На другом изразце бурлак тянет бечевой лодку по реке. Ясно, что в доме было несколько очень красивых изразцовых печей.

Потом раскопали часть толстой каменной стены. Было все же ясно, что здесь старая каменная постройка приспособлена и перестроена позднее для каких-то мелких хозяйственных нужд. Что же, это могла быть и часть дворца, но могло быть и какое-нибудь здание, не имеющее к дворцу князей Грузинских никакого решительно отношения. Ведь ничто не указывало определенно на принадлежность здания именно Грузинским…

Не указывало, пока не нашли рядом с остатками здания целую груду черепков разбитой фаянсовой посуды. В изломе их розовела обыкновенная глина, но внешняя и внутренняя поверхности были покрыты непрозрачной белой поливой, так что сосуд походил на фарфоровый. На черепках то тут, то там виднелась роспись синей и коричневой красками. На одних – каймы, какие делают и сейчас по краям тарелок, на других – куски каких-то рисунков: львиная лапа и часть хвоста, голова льва с косматой гривой, наконец, фигурный геральдический щит, а на нем и арфа, и держава, и праща, и скипетр, перекрещенный с саблей. Теперь уже сомнений не было: на посуде нарисован герб князей Грузинских. В те времена аристократы помещали свой герб не только на своем штандарте – флаге, на фасаде дома, на оружии, но и на дверцах кареты, одежде слуг, переплетах книг, столовом серебре и посуде.

Теперь можно было с уверенностью сказать, что маленький коттедж, в саду которого нашли изразцы, стоял на территории бывшего дворца князей Грузинских. Об этом рассказали черепки разбитой посуды.

Все они были тщательно собраны, отмыты, и Латышева стала проверять, нельзя ли получше узнать, что это была за посуда. Много пришлось осмотреть и примерить друг к другу черепков, пока удалось собрать и склеить если не целый сервиз, то значительную его часть – одиннадцать мелких тарелок и крышку соусника. Небольшие белые тарелки с фигурными, по моде того времени, краями были украшены по бортику каймой – лентой узора, сделанного коричневой и синей красками (листья, завитки, клеточки). А в центре каждой тарелки красовался герб, который мы уже описали. Он украшал и крышку соусника.

Пожалуй, не менее интересным, чем то, что сервиз принадлежал князьям Грузинским, оказалось и то, что он был до мельчайших деталей похож на те образцы русского фаянса XVIII века, которые выпускал первый русский керамический завод, основанный в Москве в 1724 году Афанасием Гребенщиковым. Если убрать мысленно герб, эти тарелки, пожалуй, нельзя было бы отличить от других, сохранившихся в наших музеях как редкость образцов работы завода Гребенщикова.

Афанасий Гребенщиков был богатым купцом – «гостиной сотни торговым человеком», как тогда говорили. А сын его Иван стал выдающимся специалистом по гончарному делу. Он не только усвоил весь вековой опыт мастеров московской Гончарной слободы, но постоянно искал в этом производстве новые пути и самостоятельно изобрел способы изготовления многих керамических изделий. Так он добился на своем заводе изготовления прекрасной по тем временам фаянсовой посуды, и завод получал, как мы видим, заказы от вельмож да и от самого царского двора.

В наше время никого не удивишь фарфоровой посудой. Но специалисты и просто любители изделий из этого тонкого и красивого материала знают, как трудно и сейчас изготовить хорошую фарфоровую вещь. И хотя всем давно известно, что фарфор делается из белой глины (которая названа впервые открывшими ее китайцами «као-лин»), приготовить из этой глины хорошее тесто для формовки изделий так, чтобы они могли получиться тонкими и изящными, очень трудно. А в те времена не знали даже, что именно нужно взять в качестве сырья, чтобы получить фарфор. Древний секрет ревниво охранялся. Уже в XVIII веке саксонцы Бетгер и Чирнгауз открыли способ изготовления фарфора, но саксонское правительство также засекретило его, чтобы иметь возможность продавать свой фарфор за границу по баснословно высоким ценам.

Когда русское правительство решило во что бы то ни стало раскрыть секрет изготовления фарфора, в этой работе приняли участие и Гребенщиковы. Они первые подали мысль использовать для производства фарфора подмосковную гжельскую белую глину. Иван Гребенщиков даже сделал из нее несколько пробных вещей, которые Афанасий Гребенщиков послал в Петербург управляющему кабинетом императорского двора барону Черкасову, ведавшему поисками секрета производства фарфора. В Москве ходили разговоры, что Гребенщиков открыл этот секрет раньше самого Дмитрия Ивановича Виноградова, который, как известно, работал на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, но посланные Гребенщиковым из Москвы вещи якобы завалялись в петербургских канцеляриях (не без участия Черкасова, который был заинтересован в приоритете императорского завода). Трудно сказать, как в точности это было. Но исследователь Александр Борисович Салтыков нашел в архиве документы, свидетельствующие о том, что И. А. Гребенщиков и в самом деле наладил на отцовском заводе производство фарфора, независимо от изобретения его Д. И. Виноградовым.

Сервиз князей Грузинских изготовлен, видимо, еще до того, как стали делать фарфоровую посуду, то есть до 1747 года. Князья заказали себе столовую посуду на заводе Гребенщикова и, конечно, приказали украсить ее своим фамильным гербом.

Какое-то время сервиз служил своим хозяевам. Наверное, однажды какой-нибудь официант в княжеском дворце, когда нес стопку посуды, поскользнулся или споткнулся, уронил свою ношу – и одиннадцать тарелок вместе с соусником обратились в мелкие черепки. Конечно, официанту (а тогда они были обычно крепостными, дворовыми людьми) немало досталось. Вероятно, князь Грузинский даже приказал жестоко выпороть его на конюшне, как делали русские дворяне. Ведь дорогой фамильный сервиз был испорчен – куда он годился без стольких предметов!

Но кто знал тогда, что выброшенные черепки разбитой посуды сослужат еще немалую службу историкам и, когда роскошный княжеский дворец давно уже будет разрушен и забыт, помогут установить его место!

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

«У Спаса бьют, у Николы звонят, а у старого Егорья часы говорят» – такова старая московская поговорка. То отбивая часы, то возвещая о празднике или о начале церковной службы, раздавался над городом колокольный звон. Иногда он звучал обыденно, иногда празднично, иногда грустно, иногда страшно и грозно. Колокольный звон – это не только часы, не только благовест, но и набат, призывающий народ на тушение пожара или на борьбу с врагом. Колокола были на каждой из «сорока сороков» московских церквей и на крепостных башнях, а в других городах, например в Новгороде, и на площади народных собраний. В русских городах еще до недавнего времени были ценители этой своеобразной музыки колоколов, готовые подолгу спорить о достоинствах и недостатках того или иного колокола, того или другого звонаря.

А в древности колоколам придавали особенно большое значение и не жалели на них затрат. И государевы литцы на Пушечном дворе лили не только грозные пушки, но и мирные колокола.

Отлить большой колокол было еще труднее, чем пушку. Здесь нужна была не только крепость и внешняя красота, но и особые качества звука. А при малейшей неточности расчета формы колокола, толщины его стенок на разных их участках или состава сплава звук не получался таким красивым, как требовалось.

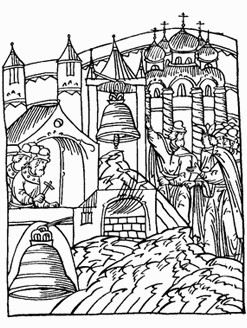

Лили колокола, как и пушки, по модели, которую делали в натуральную величину из глины и воска. Для литья больших колоколов рыли в земле огромные ямы, в которых и делали эти модели и литейные формы. Вокруг ямы строили по нескольку печей, в которых расплавляли иногда тысячи пудов меди и олова.

И так же, как пушка, каждый колокол был единственным и неповторимым; как и пушка, колокол часто имел собственное имя; как и пушка, в Москве есть колокол, который называется «Царь».

История этого колокола отчасти написана на нем самом. «Лил сей колокол Иван Федоров сын Моторин с сыном своим Михаилом Моториным», – читаем на одной из надписей. Моторины – старинная семья московских литейщиков. Еще в 1617 году, когда на Пушечном дворе работал знаменитый Андрей Чохов, упоминается и литейщик Дмитрий Моторин.

Другая надпись повествует о том, что Царь-колокол отлит взамен ранее бывшего огромного колокола весом в восемь тысяч пудов (более 130 тонн). Этот древний колокол отлили в 1654 году, но только через четырнадцать лет он стал звонить: так трудно было поднять колокол из ямы и подвесить.

Современники дивились этому колоколу и писали, что для звона, чтобы раскачивать огромный его язык, якобы нужно было около сотни стрельцов. Так колокол звонил до 1701 года, когда пришел в негодность после одного из страшных московских пожаров. Ведь бронза плавится сравнительно легко, и достаточно было колоколу побывать в огне пожара, чтобы он хоть и не расплавился совсем, но потерял свои звуковые качества.

Тридцать лет колокол «пребывал безгласен», как говорится в надписи.

Почему же о нем вспомнили столько лет спустя? К этому были серьезные причины. Всего год назад в Москве от оспы скончался император Петр II. Стоявшая у власти группа дворян – членов Верховного Тайного совета – решила передать престол Анне Ивановне, дочери царя Ивана Алексеевича, который в молодые годы Петра Первого был его соправителем. Анна была тогда герцогиней Курляндской и влачила довольно жалкое существование. Приглашенная «верховниками», как тогда называли эту группу вельмож, на русский престол, она при поддержке большинства дворян, которых много съехалось тогда в Москву на коронацию, отказалась править при ограничениях ее власти Верховным Тайным советом и объявила себя самодержицей. Однако для России это означало уже с первых шагов новой императрицы лишь господство фаворита Анны, курляндца Бирона.

Но бывшая курляндская герцогиня проявила себя напоказ всему народу большой ревнительницей православной религии. Уже в первые месяцы своего правления она издала манифест о том, чтобы те народы России, которые еще не знают «христианского закона», были обращены в православие, как и все старообрядцы или раскольники, и чтобы все церковные службы отправлялись «благочинно и порядочно… так, как прежде сего при их величествах деде и отце нашем было». Стремясь вернуть Россию к порядкам, какие были при Алексее Михайловиче (ведь это он был ее дедом), Анна, наверное, вспомнила и про колокол, отлитый еще в его царствование.

Как бы то ни было, уже через несколько месяцев после своего воцарения, в июле 1730 года, Анна указала «тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было десять тысяч пудов, а на литье того колокола медь брать где приличная тому явится, а олово взять из Артиллерии, а припасы всякие покупать и работников нанимать настоящею ценою», иначе говоря, не жалеть ни материалов, ни денег.

Один из сановников ее двора, Миних, заказал проект колокола в Париже знаменитому Жерменю, королевскому золотых дел мастеру и члену Академии наук, «который, – как писал Миних, – по сей части преискуснейшим считается механиком. Сей художник удивился, когда я объявил ему о весе колокола, и сначала думал, что я шутил».

В самом деле, отлить колокол весом почти в сто шестьдесят тонн (Миних, давая заказ, назвал даже меньший вес, чем было в царском указе, – девять, а не десять тысяч пудов) было делом неслыханным в тогдашней Европе.

Однако за это дело взялся отнюдь не академик, а простой русский «артиллерийских дел колокольный мастер» Иван Федорович Моторин. Может быть, поэтому Правительствующий Сенат, хотя и было в царском указе предписано не жалеть средств на это дело, задерживал жалованье, «от чего, – писал Моторин, – в пропитании моем претерпеваю немалую нужду и скудость». Иван Моторин работал с сыном Михаилом и помощниками Гаврилой Смирновым и Андреем Маляровым. Представленный Жерменем проект колокола он отверг, так как Жермень предложил сделать колокол со слишком толстыми стенками, от чего должен был получиться глуховатый звук. Сам Моторин сконструировал колокол не с такими толстыми стенками, но, видимо, значительно больший по размеру, так как в нем было около двенадцати тысяч пудов (немного менее двухсот тонн).