полная версия

полная версияПо следам Лейва Счастливого

Характерный пример. Норманнская усадьба Валсэй, наверно, одна из богатейших в Аустербюгдене. Люди жили здесь около пятисот лет; во всяком случае, мы знаем, что в 1410 году в местной церкви собралось много народу на свадьбу. А найдено тут очень мало. Доктор Оге Руссел пишет: «Странно, даже непостижимо, что, раскапывая большой дом в Валсэй, мы нашли так мало предметов, притом совсем примитивных. Географическое положение, замечательная церковь и обилие построек делают Валсэй одной из самых больших и богатых усадеб всей колонии...»

Это нужно помнить тем, кто будет раскапывать эскимосские и индейские стойбища на Ньюфаундленде. Может быть, попадутся предметы, принадлежавшие тем, кто жил в домах Ланс-о-Мидоуза.

Мы наняли себе в помощь людей из рыбацких поселков. Под руководством Анны Стины они стали отличными рабочими археологической экспедиции; Карсон Блейк и Джоб Андерсон помогали нам каждый год. Интересно, что в роду Андерсона были норвежцы. Его дед Торстейн, уроженец Бегнадалена в Валдресе, эмигрировал в Канаду и попал в эскимосский поселок Макковик на севере Лабрадора. Он работал бондарем в компании «Гудзон Бей». Женился на эскимоске, которая родила ему уйму детей. Путешествуя вдоль берегов Лабрадора и Ньюфаундленда, я встречал невероятное количество Андерсонов. Этот норвежец, как говорится, оставил много следов.

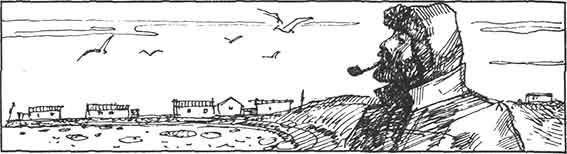

По утрам, как только начинались работы, появлялся Джордж Декер. Громко стучала палка, на которую он опирался из-за больной ноги; по пятам за ним трусила его собака. Еще не дойдя, он начинал рассказывать очередной, нередко грубоватый анекдот, и сам же первый громко хохотал. Этот северянин отличался удивительной энергией и жизнерадостностью, к тому же он был неисчерпаемым источником не только анекдотов, но и всяких преданий о людях, животных и родной земле. В этом с ним никто не мог потягаться. Недаром его прадед был одним из первых поселенцев на острове. Мы прозвали Джорджа Декера Биг Чиф (Большой Начальник) и эта кличка ему понравилась. Незаурядный человек... При первой встрече в нем легко было ошибиться: смуглое морщинистое лицо с вызывающе задранным подбородком казалось довольно сердитым. Он и впрямь умел сердиться, когда что-нибудь было ему не по нраву, но нам он запомнился своей душевностью и тактом. Этот старый рыбак был настоящим джентльменом. Джордж Декер держался с достоинством, не робел даже перед министрами и членами парламента, когда они нас навещали. В глухом уголке на северной оконечности Ньюфаундленда протекла вся его жизнь, здесь он сам поставил дом, вместе с сыновьями построил лодку, изготовил рыболовные снасти. Кроме того, у него было старое дедовское ружье и еще кое-какая мелочь. Больше он ни в чем не нуждался и чувствовал себя ровней любому. Редко я встречал таких независимых людей, как Джордж Декер.

Я уделил здесь столько места Биг Чифу не только потому, что он стал нам хорошим другом, но и потому, что он принес много пользы экспедиции. Теперь его нет больше, Биг Чиф недавно умер.

Погода улыбалась нам, часто выпадали солнечные дни, настолько теплые, что можно было работать без рубашки и купаться в реке. Летали комары, но это были пустяки по сравнению с теми роями, к которым я привык в других частях Канады. Болото за площадками побелело от цветущей морошки, на откосах террасы цвела земляника. Мы нетерпеливо ждали, когда распустит бутоны ирис. Наконец он расправил свои причудливо торчащие лепестки – и местами словно расстелились голубые ковры. Рыбаки были довольны: в море установилась нужная температура и косяки трески пришли к островам. Дрейфующего льда не было, лишь изредка течение приносило одиночный айсберг. Великан, севший на мель у Грейт-Сакред-Айленда, уменьшался на глазах. Ежедневно около полудня мы слышали грохот – это откалывался очередной обломок. Сверкающая гора льда, словно белым бордюром, была оторочена полосой из обломков.

«Халтен» стоял на якоре довольно далеко от Ланс-о-Мидоуза – мели не пускали его ближе. На борту в гордом одиночестве пребывал капитан. Он редко сходил на берег, для него естественной средой было море, а земля – местом, куда наведываются при крайней необходимости. Впрочем, капитан следил за нашими делами. Весь день он не выпускал бинокль из рук и, если замечал, что кто-нибудь ленится, устраивал нерадивому на борту хорошую головомойку.

В уютном местечке на берегу реки, под прикрытием террасы, мы поставили палатку, где закусывали и отдыхали. Мимо нас проходили мальчишки с удочками. Чаще всего в заводях попадалась форель, но иногда рыболов мог похвастаться лососем. Вообще Черная Утка довольно богата лососем, особенно осенью, когда нам удавалось ловить его руками. В море рыбаки нередко брали хороший улов, и рыба, как правило, была крупнее арктического гольца, которого ловят в Гренландии. И мы вспоминали, что рассказывала сага о пребывании Лейва Эрикссона в Винланде: «И в реке, и в озере было много лосося, притом такого крупного, какого они прежде не видели».

А затем пошла мойва. Миллионными косяками она устремлялась для нереста на мелководье. Ребятишки бегали с ведрами и сачками и черпали рыбу, сколько душе было угодно. Волны выбрасывали мойву на берег, и он казался посыпанным мишурой.

В эти дни мы заметили, что Брюнборг затеял что-то странное. Заберется в лодку, оттолкнет ее от берега, ляжет на борт и смотрит в воду. Мы давно привыкли к его причудам, но все-таки спросили, что он высматривает.

– Камбалу, – ответил Брюнборг.

В самом деле, в мелкой бухте скапливалось множество мелкой камбалы. Сотни плоских рыб буквально выстилали дно. Рыбаки говорят, будто камбала подходит к берегу полакомиться икрой мойвы. Интересное наблюдение, особенно если вспомнить, что рассказывает «Сага об Эрике Рыжем» о походе Торфинна Карлсефни в Винланд: «Там, где суша и море встречались в прилив, они рыли ямы, и когда море отступало, в ямах оставался палтус». Насчет палтуса тут ошибка, потому что это глубоководная рыба; скорее всего речь идет о похожей на него обыкновенной камбале. Способ лова, о котором говорит сага, применяли раньше и в Северной Норвегии, а В. Таннер сообщает, что лабрадорские эскимосы ловят так морскую форель.

Люди, жившие на береговой террасе, наверно, не меньше нашего дивились рыбе, которая скапливалась, можно сказать, у самого их порога. Разве плохо добьшать свежую рыбу, просто вырывая ямы в песке! Впрочем, так ли это просто на самом деле? Однажды мы поступили по примеру Карлсефни. В отлив за полчаса вырыли на берегу три длинные ямы. А в следующий отлив в этих ямах лежали три крупные камбалы.

Временами нас навещали киты. Зайдут в бухту, не спеша сделают круг, словно проверяя, чем мы тут заняты, и снова уходят в море. Как не вспомнить рассказ «Саги об Эрике Рыжем» о ките, прибитом волнами к берегу. Наверно, это случилось в те времена, когда китов было неизмеримо больше. Да и в наши дни у берегов Ньюфаундленда известны такие случаи. В 1963 году в проливе Белл-Айл дрейфующие льды загнали кита в мелкую бухту, где он оказался совсем беспомощным. Это был финвал длиной около тридцати метров. Торхалл Охотник, чернявый силач, служивший у Эрика Рыжего, тоже говорил о китах. Недовольный тем, что нет вина, он решил идти на своем корабле обратно в Гренландию, предоставляя другим «варить кита».

Время от времени мы откладывали в сторону лопатки и шли изучать окрестности. Пониже террасы, возвышающейся метра на четыре над уровнем моря, к устью реки тянулась широкая впадина, и мы гадали: может быть, в прошлом, когда уровень моря был выше, тут была лагуна или большая заводь, в которой мог укрыться корабль?

Мы отыскивали все новые следы обитавших здесь людей, в том числе большие ямы. Одна из них особенно заинтересовала нас своим странным расположением. Она находилась на гребне террасы возле самой реки.

– Вот и кузница, – сказала Анна Стина, но мы восприняли ее слова как шутку.

Искали кругом, нет ли погребений, однако ничего похожего не обнаружили. Было ясно, что этот год – только начало длительной работы. Сходили к истокам Черной Утки. В пути видели кусты красной смородины, крыжовника и малины, на болотах густо росла морошка. Ягоды только-только завязались, но похоже, что урожай будет обильный. Километрах в трех от моря, красиво обрамленное густым тальником, лежало озерко Черная Утка. Здесь-то и начинается речка, сюда поднимается осенью лосось. По соседству есть другое озеро – Скин-Лейк, в нем вымачивают тюленьи шкуры, чтобы отстал волос.

Однажды мы решили осмотреть гряду пятидесятиметровой высоты, спускающуюся к морю чуть западнее Черной Утки. Может быть, там есть каменные вышки? Нашли четыре развалившиеся пирамидки. Две из них почему-то стояли почти рядом, в каких-нибудь пяти метрах друг от друга. Осыпавшиеся камни лежали беспорядочно, большинство обросло черным мхом. По всему видно, что вышки были сложены очень давно.

Нет ли рун на каком-нибудь из этих камней? Далеко на севере, у западного побережья Гренландии, на острове Кингигторссак, как уже говорилось, были найдены три обвалившиеся вышки. На одном камне были изящно высечены имена трех норманнов и сообщение, когда они сюда добрались. Есть на них и магические знаки. Мы тщательно осмотрели все камни, но рун не увидели. Но почему все-таки две пирамидки стояли так близко друг к другу? На Кингигторссаке было три вышки, и в рунах упоминается трое; очевидно, на каждого по вышке. И в других местах Северной Америки находили парные вышки, возможно, сооруженные норманнами. В частности, у пролива Джонса и на острове Вашингтона Ирвинга, лежащем к востоку от острова Элсмира.

Для чего были построены эти вышки и кто их соорудил? Они стоят не на вершине, их трудно различить с моря; значит, это не ориентиры для кораблей. Зато, если смотреть с некогда обитаемого участка, они четко выделяются на фоне неба на юго-западе. Вряд ли вышки сооружены постоянно живущими здесь уже около 175 лет рыбаками. Никто о них ничего не знает, и, кроме того, вышки обросли черным мхом – признак большого возраста. Да и какой толк рыбакам от вышек, которых не видно из деревни. Может быть, их воздвигли временные гости – китобои или эскимосы и индейцы? Вряд ли. Скорее всего, эти вышки были нужны тем, кто некогда жил в полукилометре от них.

Возникает мысль, что пирамидки как-то связаны с исчислением времени. Нам известно, что норманны часто определяли время по солнцу, используя разные ориентиры – вершины гор, седловины, каменные осыпи или вышки. Надо было следить, когда начинать трапезу, когда ее заканчивать и приступать к работе. Любопытно, что если смотреть от раскопов, солнце около трех часов дня стоит над двумя пирамидками, которые расположены близко друг к другу, примерно на юго-западе. Вспоминаются астрономические данные в «Саге о гренландцах». В частности, там говорится об эйктарстаде – видимо, метке между юго-западом, над которой солнце находилось в обед; в Исландии обед означал 15 часов.

О вышках в Ланс-о-Мидоузе нельзя сказать ничего определенного, но стоит заметить, что такие сооружения – типично норманнская черта. В Норвегии, Исландии, Гренландии на возвышенностях у древних усадеб часто можно найти пирамидки.

По мелководному заливу мы отправились обследовать многочисленные здесь острова. Посетили маленький Флинт-Айленд с россыпью коричневого кремня на берега, потом низкий и плоский Грин – Айленд, где есть отличная трава с пятачками лютика и фиалками; раньше здесь гнездились гаги. Наконец подошли к Грей-Сакред-Айленду. Северный берег острова крут и обрывист, на южном раскинулись зеленые косогоры с низкой порослью. Дальше к северу до самого Лабрадора простиралось море, а на юге мы видели плоскую равнину Ланс-о-Мидоуз. Грейт-Сакред-Айленд – превосходный ориентир для мореплавателей. Кто правил на него, не мог не заметить Ланс-о-Мидоуз.

... Раскопки шли своим чередом. Шустрые ребятишки из рыбачьего поселка неизменно сновали около нас. Славный народ! Таких воспитанных детей в городе редко увидишь. По воскресеньям нас навещали принарядившиеся жители ближайших поселков. Они дивились на странных чужеземцев, которые уже не первую неделю рылись в земле. Возвращаясь с охоты, заглядывал к нам сын Биг Чифа Ллойд: связка морской птицы за плечом, в руке старинное ружье, на груди пороховница. А мы все копали и копали.

СТРАНА И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

Ланс-о-Мидоуз лежит на 51°36' северной широты и 55°32' западной долготы, то есть примерно на широте Лондона. Это на девять градусов южнее Аустербюгда в Гренландии.

Климат здесь типично морской, во многом определяется идущим на юг холодным Лабрадорским течением и ветвью Гольфстрима. Средняя летняя температура 10-15°С. Зима сравнительно мягкая; по словам рыбаков, температура редко опускается ниже – 15, – 20°С. Характерно, что год на год не похож, за жарким летом может последовать прохладное, а зимой нередки долгие оттепели, когда почти весь снег сходит. У побережья море замерзает в декабре. Обычно зимой образуется прочный припай, и по нему можно пешком дойти до островов. Таяние льда начинается в мае, а в первых числах июня вода у побережья свободна от льда. Впрочем, бывает, что иной год плавучие льды в июне еще осаждают берега.

Северо-восточную часть полуострова к северу от Сент-Антони отличает ровный, слегка волнистый рельеф. Возвышенности не больше ста метров. На юге от Ланс-о-Мидоуза простирается равнина с буграми, болотами и множеством озер. Густо растут мхи, вереск и тальник, местами встречаются заросли низкого, угнетенного ветром ельника, на прикрытых от ветра участках зеленеет трава. Граница леса проходит теперь километрах в двенадцати к юго-западу от Ланс-о-Мидоуза, ближе к заливу Пистолет. К югу от этого залива возвышается гора Белая (Уайт-Маунтин).

Если следовать вдоль побережья на запад, то у самого Ланс-о-Мидоуза можно увидеть луга, здесь даже есть сеновал. Потом в сушу врезается залив Сакред-Бей, в глубине его к берегу спускается низкорослый лес. Дальше к западу, от Шип-Коува до Рейли в заливе Пистолет есть еще много хороших лугов.

Тропа, идущая на юго-восток, соединяет Ланс-о-Мидоуз с лежащим поблизости маленьким рыбачьим поселком Хэй-Коув (Сенная бухта). Название показательное, в этом районе в самом деле богатый травостой. От Шип-Коува четверть часа хода до селения Огрейтс-Вью, расположенного в излучине Нодди-Бей. И тут довольно много зелени. Далее на восток мы видим только поселок Кирпон. Он стоит на берегу узкого пролива и больше подвержен ветрам.

В этом районе условия для растительности намного лучше, чем на Лабрадоре, в частности благодаря тому, что почва здесь образовалась при выветривании палеозойских пород. В самом Ланс-о-Мидоузе и на прилегающем побережье трудно точно определить площадь лугов, потому что местами трава перемежается с вереском, но на мой взгляд здесь 7,5-10 гектаров. Так что вдоль берега и в глубине острова можно пасти довольно много коров, не говоря уже об овцах. Однако рыбаки держат мало скота, промысел не оставляет времени для других занятий. Еще одна важная особенность местной растительности – обилие разных диких ягод.

Как я уже говорил, лес не так давно доходил почти до самого моря, но рыбаки постепенно вырубили его, а какая-то часть его, вероятно, погибла от пожаров. Переруб – обычное явление для многих приморских районов Ньюфаундленда и Лабрадора, из-за него граница леса все время отступает. Джордж Декер рассказывал, что в годы его детства лесные урочища находились недалеко от найденных нами остатков жилья. Когда его дед ходил в Стрейтс-Вью, тропа почти все время шла через высокий лес. Теперь там не осталось ни одного дерева, зато есть много участков с высокой травой. Мы и сами в этом убедились. В приморье часто встречаются пни; во время раскопок мы тоже наталкивались на пни и толстые корни. Вырубка леса должна была многое изменить. На безлесных участках легче образуются болота, от ветра пропадает трава. Другими словами, раньше ландшафт был другим, а условия – более благоприятными для человека.

У исчезнувших обитателей Ланс-о-Мидоуза был еще один, более доступный источник топлива и строительных материалов: плавник. Каждое утро мы видели на берегу детей, усердно собиравших его. За лето и осень они набирают столько плавника, что у семьи Колборнов, например, хватает топлива почти до весны. Если подует сильный ветер с севера или северо-запада, «улов» особенно богат, причем больше всего плавника скапливается в заливе у террасы, где некогда стояли дома. Этот залив – настоящая ловушка. Часть плавника доставляет Лабрадорское течение, но и со стороны Белл-Айла плывут большие деревья, вынесенные реками в залив святого Лаврентия. Правда, в проливе Белл-Айл господствует южное течение, но ветры вносят поправку. Известен случай, когда затертое во льдах промысловое судно, дрейфуя, обогнуло северную часть Ньюфаундленда и очутилось в Уайт-Бее.

Девственные северные берега с выброшенным на них плавником – любопытное зрелище. За много веков штормы и ледоходы соорудили за чертой прилива огромные валы из бревен. В Арктике плавник сохраняется сотни лет; подолгу не гниет он и в таких прохладных районах, как Ланс-о-Мидоуз, тем более что бревна пропитаны солью и все время проветриваются в штабелях. Словом, у давних обитателей Ланс-о-Мидоуза возле самого дома был, так сказать, склад топлива и строительного материала.

Животный мир беден. Причин для этого много: лес исчез, долго велась хищническая охота, немалую роль сыграло, вероятно, и то, что дороги и дома строились на перешейке в начале полуострова, а это было препятствием для проникновения животных на полуостров. Другое дело море. Треска большими косяками подходит к берегу, между островами пролегают пути миграции гренландского тюленя, еще встречаются киты. В марте на льдинах приносит на юг детенышей гренландского тюленя, иногда за ними следуют песцы и даже белые медведи.

* * *Чтобы судить, какие ресурсы были в распоряжении тех, кто некогда жил в этих местах, нужно представить себе тогдашние условия.

Был ли климат другим тысячу лет назад, во времена винландцев и позже? Вопрос сложный и спорный. Насколько мне известно, на Ньюфаундленде и в соседних областях не собрано никаких данных об этом, но показательны исследования, проведенные в Гренландии. Фритьоф Нансен считал, что климат Гренландии существенно не изменился со времен Эрика Рыжего. Шведский гляциолог Ханс В. Альман полагает, что гренландский климат X-XII веках мало отличается от нынешнего, однако со второй половины XIII по XV веков он ухудшался. Важные данные получил, исследуя цветочную пыльцу из Вестербюгдена, датский ботаник Ю. Иверсен. Выходит, что в XI-XII веках в Гренландии господствовал сравнительно мягкий и влажный климат. В XIII-XIV веках он был суше и континентальнее. Но летняя температура, считает Иверсен, за тысячу лет почти не менялась. Говоря о последних столетиях, К. Л. Вебек подытоживает выводы ученых: примерно с XVI века климат стал ухудшаться; это длилось вплоть до начала нашего столетия, затем он опять улучшился. С 1000 по 1600 год климат Гренландии изменялся незначительно.

Мы вправе думать, что климат на Ньюфаундленде колебался примерно так же, как в Гренландии. Для нас важен период от походов в Винланд (около 1000 г.) до исчезновения гренландской колонии (около 1500 г.). Анализ пыльцы и другие методы исследования позволяют предположить, что в этот период климат на Ньюфаундленде существенно не отличался от теперешнего.

Но животный мир, наверно, был гораздо богаче. Достаточно обратиться к старым источникам. Так, про экспедицию Гаспара Кортереаля в 1501 году его современник Паскуалиго писал: «... Зерна там вовсе нет, но люди той земли рассказывают, что кормятся рыболовством и охотой на зверя, которым изобилует страна, и есть там крупное рогатое животное с очень длинной шерстью, и шкура этого животного идет не только на одежду, но и на жилища, и на лодки. Кроме того, есть волки, лисы, рысь и соболь. Замечательно, на мой взгляд, их утверждение, что соколов там – как у нас воробьев, я сам видел таких соколов, и они на редкость красивы».

В другом месте мы читаем про обилие трески и лосося, а также всякой птицы. Наверно, много водилось бескрылой гагарки, которая теперь истреблена. Ее били палками и камнями, с некоторых островов привозили полные лодки. И пушного зверя было множество, однако среди наземных животных для коренного населения важнее всего был олень. Вблизи Ланс-о-Мидоуза, как и на всем Ньюфаундленде, ходили немалые стада карибу. Еще в конце прошлого столетия охотники одного спортивного клуба застрелили на острове около двух тысяч оленей.

И все-таки главную роль играли богатства моря – огромные косяки трески, стада китов, тюленей, моржи.

Уже по этим данным можно судить, каковы были условия существования в Ланс-о-Мидоузе, когда винландцы ходили из Гренландии на юг. Норманнов ожидала девственная страна, где охотились индейцы и эскимосы, вооруженные луком и стрелами, копьем и гарпуном, и природа с лихвой возмещала то, что они потребляли. На суше было много дичи, в море – разного зверя. В Ланс-о-Мидоузе лес подступал к самой воде, по берегам грудами лежал плавник. Прикрытые лесом от ветра пастбища были тучнее, чем теперь. И была тьма ягод.

Словом, Ланс-о-Мидоуз был благоприятным краем для норманнов, всей своей жизнью приученных использовать такие возможности, какими обладал этот северный край.

Соседи винландцевКак уже говорилось, саги рассказывают о том, что винландцы видели коренных жителей (скрелингов) в Маркланде и Винланде, и рассказ этот кажется вполне достоверным. Кем было заселено побережье, о котором идет речь? Какие племена могли встретиться винландцам, когда они плыли на юг, и кто был их соседом в Винланде?

До нас дошли интересные разрозненные сведения, относящиеся к XVI веку, когда состоялось повторное открытие Северной Америки. Похоже, что в лабрадорском приморье, от мыса Чидли на севере до Мингана на юге, жило много эскимосов. Вероятно, это были туле. Жили тут также индейцы, по-видимому, наскапи и монтэнье. Зимой и весной они охотились на оленя в районах, граничащих с тундрой, а летом спускались следом за стадами к морю.

На Ньюфаундленде европейцы тоже застали коренных жителей, и, наверно, их было немало. Некоторые описания как будто указывают на эскимосов, но в большинстве явно подразумеваются индейцы. Здесь обитали беотуки[9], или краснокожие индейцы; так их называли, потому что они красили тело охрой.

В связи с плаванием Гаспара Кортереаля к восточным берегам Ньюфаундленда в 1501 году его современник Альберто Кантино писал о туземцах, которых привезли в Португалию как невольников: «... Они силой привезли сюда около пятидесяти мужчин, женщин и детей. Я видел, трогал и изучал этих людей и хочу сказать об их телосложении: они несколько выше нашего среднего роста, конечности стройны и соразмерны росту. Мужчины носят длинные волосы, как у нас, с кудрями, лица их раскрашены крупными узорами, как у (восточных) индейцев. Глаза у них зеленоватые, и, когда они направляют на вас свой взгляд, лица их полны отваги. Речь непонятная, но не грубая, а скорее человеческая. Держатся они очень приветливо, много смеются и явно довольны жизнью. Это – о мужчинах. У женщин маленькие груди, кожа скорее белая, тогда как у мужчин заметно смуглее. В целом, если отвлечься от чрезвычайно сурового вида мужчин, они как будто во всем подобны нам. Ходят почти нагишом, только детородные органы прикрывают шкурой упомянутого рогатого животного. У них нет оружия, нет железа, но трудясь и изготовляя что-либо, они режут острейшими камнями, которыми могут расколоть пополам самое твердое вещество».

Описывая свое плавание в 1534 году, Жак Картье сообщает о встрече с коренными жителями у Блан-Саблона на берегу залива Белл-Айл, в одном дневном переходе от Ланс-о-Мидоуза: «В этой стране живут великолепно сложенные люди, но они дикие варвары. Волосы на голове они собирают в пучок, как будто клок сена, и в этот пучок воткнута палочка или еще что-нибудь, к чему прикреплены птичьи перья. Мужчины и женщины одеваются в шкуры животных, причем у женщин они более плотно облегают тело, чтобы было теплее. Они красят себе тело бурой краской. У них есть лодки из бересты, на которых они выходят в море, и с этих лодок бьют много тюленя. От них я услышал, что они приходят сюда из теплых краев, чтобы добыть тюленей себе на пропитание».

Есть у нас и более поздние сведения о беотуках, но очень скудные, археологических же работ в этом районе проведено мало. Эти индейцы зависели от охоты на оленя во внутренних частях – Индиен-Лейк, Иксплойт-Ривер. По всей вероятности, они поднимались и севернее. Здесь, как и в других странах, олени весной идут в приморье для отела и в поисках подножного корма. Позже они откочевывают в более высокие места. И в наши дни можно видеть идущие на север вдоль хребта Лонг-Рейндж стада, правда, не такие большие. А когда оленей было много, они, наверно, доходили до побережья около Ланс-о-Мидоуза.

За оленями спускались к морю индейцы. Здесь они, кроме того, могли ловить рыбу, собирать яйца, бить птицу, тюленя. Осенью они вместе с оленьими стадами возвращались внутрь острова и зимовали там.