Полная версия

Небесные верблюжата

Елена Гуро

Небесные верблюжата

© А. Мирзаев, предисловие, состав, комментарии, 2022

© Е. Евтушенко, В. Каменский, стихотворения, наследники, 2022

© С. Бирюков, Вс. Зельченко, А. Мирзаев, Е. Лукин, Т. Грауз, стихотворения, 2022

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2022

© А. Веселов, оформление, 2022

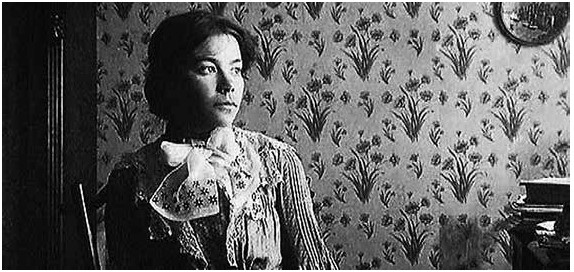

Елена Гуро в своей квартире на Лицейской (Рентгена), д. 4.

СПб. 1900-е гг. Фото М. Матюшина

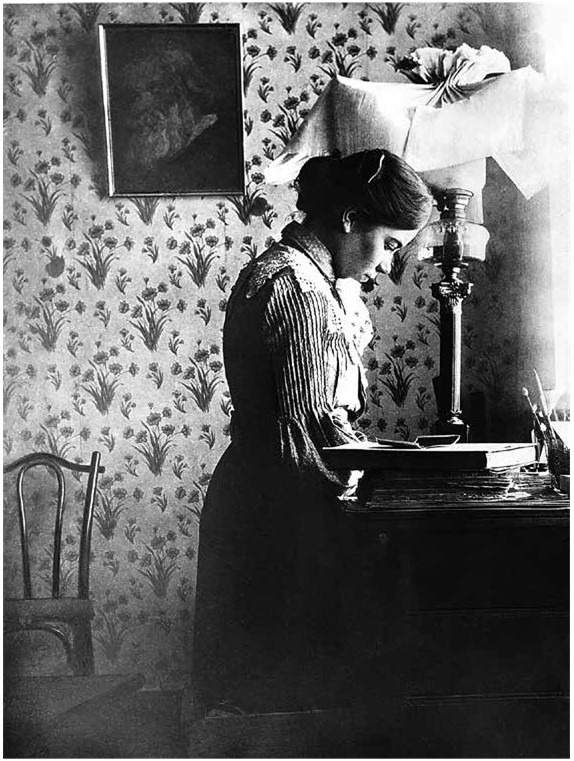

Елена Гуро у стола в квартире на Лицейской (Рентгена),

д. 4. СПб. 1900-е гг. Фото М. Матюшина

«Творцы будущих знаков»

…У нас не два великих русских поэта-женщины: Ахматова и Цветаева, а три. Я считаю Елену Гуро также великим русским поэтом. <…> Она же, кроме того, создатель поэзии в прозе, что получило большое распространение в ХХ веке (например, Мишо, Рене Шар). Ее так называемые прозовидные вещи – это изумительная поэзия в самом чистом понимании поэзии как таковой. С точки зрения гуманизма, человечности, мне кажется, она сегодня невероятно необходима людям разных возрастов. Это слиянность с природой, благодарность миру. <…> Ее чистота, ее равнодушие к известности в литературе, она как бы одна в мире разговаривает с Творцом, с березами, с птицами.[1]

Геннадий Айги«Отбросьте на миг рабскую привычку укладывать все в рамки раз установленные и закрепленные силою традиций и повторений, отбросьте нудные, намозолившие душу штампы, вверьтесь хоть раз порывному голосу вашей до дна встревоженной души и назовите мне еще одного поэта, у кого в ы г о в а р и в ае м о е, з а п е ч а т л е в а е м о е в с л о в е, так безраздельно, неразрывно сливалось бы с п е р е д а в а е м ы м, у кого факты жизни так неразличимо превращались бы в живые факты слова, превращались бы так полно, так убедительно, живо, что сама грань между ними становится несуществующей»[2]. – Эти слова, сказанные Борисом Гусманом о Елене Гуро, в какой-то мере объясняют, почему большинство критиков писали о поэте в ее стиле, поневоле перенимая ее манеру и интонацию (отзывы некоторых из них, например К. Чуковского и Е. Лундберга, сводились к обильному цитированию произведений Гуро, как бы оправдывающему слишком «камерный» и «романтический» характер их статей – зачастую вовсе не критических, а скорее восторженно-патетических). Но можно ли удовлетвориться подобным объяснением и принять его за исчерпывающий ответ на вопрос о том, в чем же секрет влияния Елены Гуро на творчество многих ее современников и писателей нашего времени, ее удивительной самобытности и неповторимого своеобразия?… Едва ли. – То, что составляет тайну и сокровенное Художника, расшифровке не поддается. Возможно лишь постепенное, осторожное и несуетное приближение к разгадке.

Елена была младшей из сестер Гуро[3]. Родилась она в Санкт-Петербурге 18 (30 – н. ст.) мая 1877 года в семье Генриха Гельмута Георга (Георгия Степановича) Гуро (Goureau; 1835–1907). «Образование Генрих получил в частном учебном заведении и выбрал судьбу военного. На военной службе он с 24 ноября 1854 г., офицером с 11 января 1856 г. За время службы занимал различные должности от командира роты до секретаря штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. Находился в действующей армии во время Восточной (Крымской) войны 1853–1856 и Польской кампании 1863–1864 гг. В период с 1885 по 1896 гг. служил начальником Санкт-Петербургского Семеновско-Александровского военного госпиталя в звании генерал-майора, а после в звании генерал-лейтенанта состоял для особых поручений по армейской пехоте при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа великом князе Владимире Александровиче. <…> В сентябре 1905 г. Генрих Гуро уволен в отставку с производством в генералы от инфантерии. За время военной службы был награжден русскими орденами вплоть до ордена св. Владимира II ст., знаком отличия за XL лет беспорочной службы, также и иностранными орденами»[4].

Этьен Гуро (Etienne Goureau; 1795–1873) – дед Елены Генриховны по отцовской линии, сержант армии Наполеона, оставшийся в России после поражения императора в 1812 г., был эмигрантом. Происходил он из дворянского рода маркизов де Мерикур, покинувших Францию в революцию 1793 года. В Петербурге Этьен поменял имя, превратившись в Степана Андреевича, и стал не без успеха преподавать французский язык, а помимо этого – издавать книги и словари. Жену его звали Мария Элизабет (Marie Elisabeth). Другой дед Е. Г., известный писатель, переводчик и педагог Михаил Борисович Чистяков (1809–1885), издавал «Журнал для детей»[5], писал стихи и сказки. Любимым чтением Елены в ранние годы была изданная в 1846 под редакцией Чистякова книга «Картины из истории детства знаменитых живописцев». Софья Афанасьевна Чистякова (1827–1890), жена Михаила Борисовича, вместе с мужем занималась изданием журнала, впоследствии стала переводчицей, детской писательницей, автором «Истории Петра Великого для юношества» (1875). Ее дочь Анна Михайловна (1840-е?–1906), мама Елены Гуро, с отличием окончившая Николаевский институт, была «женщина даровитая, хорошо рисовала и могла бы стать художником»[6].

Степан Андреевич, «французский дед» Елены Генриховны, владел в Петербурге особняком на Кабинетской улице, 14 (современный адрес: Социалистическая ул., д. 9), построенном архитектором Адрианом Робеном в 1849 году для него – статского советника, кавалера и преподавателя Павловского кадетского корпуса. Выйдя в отставку в 1867-м, С. А. Гуро жил в этом доме с сыновьями: Генрихом, отцом Елены, и Александром, действительным статским советником, ее дядей.

Детство и ранняя юность Гуро прошли в Псковской губернии, недалеко от станции Новоселье, в деревне, где родители Елены купили участок земли с лесом и поставили дом (именье «Починок» Соседненской волости Лужского уезда; 558 га). Там она с восьми лет начала рисовать и записывать свои первые детские впечатления (в архивах сохранились ее ранние альбомы и тетради с рисунками, стихотворными и прозаическими набросками).

Профессионально заниматься живописью Елена Гуро стала в 13 лет, поступив в петербургскую рисовальную школу Общества поощрения художеств[7]. 1900 год – знаменательный для Гуро. Она знакомится со своим будущим мужем, Михаилом Васильевичем Матюшиным (1861–1934), музыкантом, композитором, художником, теоретиком и исследователем искусства, ставшим до конца жизни самым преданным ее другом и соратником. Спустя двадцать с лишним лет после кончины Елены Генриховны Матюшин пишет о том, как он познакомился с Гуро: «Вспоминаю, как в первый раз “нашел” ее. Я заглянул в мастерскую. Народу мало. Все работали. Елена рисовала Гения с гипса. Я увидал лицо такого воплощения, соединения творящего с наблюдаемым – в нем был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я подумал, как я мог до сих пор не замечать ее. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и не раз поражался напряжению ее ищущих глаз. Я постарался поближе с ней познакомиться. Постепенно узнавая друг друга, мы сблизились и стали настоящими товарищами по работе и убеждениям.

Теперь многие говорят о синтетичности искусства. Я немало повидал на свете, внимательно и любовно выделяя все живое и оригинальное. Я нигде и никогда не встречал так тесно сплетавшегося рисунка и стиха, как у Гуро. Когда она работала над словом, она тут же рисовала. Когда она делала рисунок или акварель, она на краю записывала стихи или прозу. <…> Это было какое-то “солнечное сплетение” видения и слышания. Гуляя с ней, я всегда поражался ее контакту с природой, до какой степени она соединялась с окружающей жизнью. Она обыкновенно держала карандаш и тетрадь, шла, смотрела, рисовала и записывала. Когда она на что-нибудь смотрела или слушала, она вся проникалась до конца вниманием, ее интеллект загорался в контакте с воспринимаемым. Она как бы знала “тайны” вещей и умела их всегда переводить в рисунок и слова. Музыку она чувствовала необыкновенно сильно. Она не могла оставаться на симфонических концертах больше одного отделения. Хорошо понимала и любила новую музыку, ее суждения были оригинальны и метки. По внешности это было скромное маленькое существо с незабываемым лицом. Она была очень простая, и люди в трудные минуты шли к ней искать помощи и утешения. Звери ее любили, а она готова была драться с теми, кто обижал животных»[8].

В 1903–1905 годах Гуро и Матюшин посещают мастерскую Яна Ционглинского, превосходного педагога и замечательного мастера, собиравшего вокруг себя талантливую молодежь. В 1906-м, разойдясь с Ционглинским во взглядах на современную живопись, они переходят в частную студию Елизаветы Званцевой, располагавшуюся в доме на углу Таврической и Тверской улиц (как раз под знаменитой «башней» Вячеслава Иванова; Таврическая улица, д. 25, ныне – 35), где преподавали Леон Бакст и Мстислав Добужинский, который описал Гуро в своих мемуарах «Встречи с поэтами и писателями»: «…Я хочу вспомнить тут одну мою необыкновенно талантливую ученицу, Елену Гуро, маленькое, болезненное, некрасивое существо (она умерла очень скоро), которая была очень тонким и очаровательным поэтом. Она успела напечатать только одну маленькую книжку стихов, ею самой прелестно иллюстрированную и посвященную ее сыну, который существовал лишь в ее воображении»[9].

В конце 1904 года Гуро и Матюшин стали мужем и женой, а в 1905-м поворотном году по-настоящему сблизились, стали – «единым», по выражению самой Елены Генриховны. В Санкт-Петербурге вначале поселились на Боровой, д. 19. Лето провели в Мартышкино, под Петербургом. Через два года, в 1907-м, они перебираются из «каменного мешка» Боровой улицы на Петербургскую сторону (Лицейская ул. (ныне ул. Рентгена), д. 4, кв. 4). А еще через пять лет – переезжают на Песочную (ныне ул. Профессора Попова), д. 10, в квартиру № 12 на втором этаже[10].

В 1905 году Елена Гуро впервые дебютировала как художник, сделав – по предложению харьковского издателя – 26 иллюстраций к четырем «Бабушкиным сказкам» Жорж Санд[11]. Спустя четыре года она примет участие в оформлении альманаха издательства «Прибой»[12].

В 1905 году состоялся и ее литературный дебют. В «Сборнике молодых писателей»[13] появился первый прозаический опыт Гуро под названием «Ранняя весна». Через год в журнале «Счастье» был напечатан ее рассказ «Перед весной»[14].

Но настоящее литературное крещенье приходится на февраль 1909 года, когда вышла первая книга Елены Гуро Шарманка. Большого шума в прессе она не вызвала, но благодаря ей Гуро нашла и благодарных читателей, и людей близких по духу, будущих соратников. Михаил Матюшин писал:

«Судьба этой книги была трагична. Суворин, взявшийся ее распространять, через год вернул все экземпляры нераспакованными. Мы разослали их по библиотекам санаторий.

Шарманку любили А. Блок, А. Ремизов, Л. Шестов. Эта книга многих пленила силой «душевного импрессионизма»[15].

А в апреле 1910 года выходит в свет сборник, напечатанный на обратной стороне обоев, которому суждено было стать первой книгой футуристов («будетлян», по Хлебникову) – Садок судей[16]. Эту дату принято считать и рождением русского авангарда как такового.

Именно в год выхода Шарманки состоялось знакомство Елены Гуро и Александра Блока.

В 1912-м, после беседы с Матюшиным и Гуро у писателя и искусствоведа, автора книги «Стереоскоп» А. П. Иванова, Блок записал в дневнике: «…Глубокий разговор с Гуро»[17]. Михаил Матюшин в своих воспоминаниях свидетельствовал, что разговор этот «был очень мучителен для нее… Лена обладала огромным разумом и живым творческим словом. С ней не так уже просто было просто тянуть канитель, а надо было и вспыхивать, и я видел, как Блок долго не мог оторваться от Гуро. Да, видимо, все заинтересованно смотрели на Гуро и Блока, делая вид, что разговаривают между собой.

Вышли вместе от Ивановых. Блок шел с женой, но продолжал разговаривать с Гуро. Мы звали Блока к себе, но вновь не пришлось встретиться, дороги пошли разные».[18]

Интерес к личности и произведениям Елены Гуро Блок сохранял и в дальнейшем. Буквально за месяц до ее смерти, в марте 1913 года, он оставляет в дневнике запись: «…Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания».[19]

И Александр Блок, и Вячеслав Иванов пытались привлечь Гуро к участию в символистских сборниках. Но сотрудничество не состоялось. Дорога, которую она выбрала, привела ее в стан будетлян.

В апреле-мае 1908 года Елена Гуро вместе с Михаилом Матюшиным участвует в «Выставке современных течений в искусстве», организованной Николаем Кульбиным, художником, теоретиком, организатором выставок и художественных объединений, одним из первых пропагандистов нового искусства в России. Еще через год Гуро и Матюшин вступают в группу

Кульбина «Треугольник» и принимают участие в выставке «Импрессионисты», после которой сближаются с братьями Бурлюками, Давидом и Владимиром, и Василием Каменским, а через него, позднее, в начале 1910 года – с Велимиром Хлебниковым. Вслед за Бурлюками Хлебников стал бывать в их квартире на Лицейской, ставшей своеобразной штаб-квартирой кубофутуристов. А в 1912-м, когда Владимир Маяковский приезжает в Петербург, чтобы выступить с докладом «О новейшей поэзии», он тоже знакомится с Еленой Гуро. Благодаря встрече с ней и Матюшиным состоялось второе выступление Владимира Владимировича в печати: два стихотворения («Отплытие» и «В шатрах истертых масок цвел где…») Маяковского и тексты Алексея Крученых попадают в «Садок Судей II»[20] (февраль 1913) – вместе с произведениями участников кубофутуристической группы «Гилея»[21], в которую они вошли: В. Хлебникова, В. Каменского, Д. и Н. Бурлюков, Б. Лившица и Е. Гуро.

Неоценимую роль для популяризации творчества кубофутуристов и их соратников, а также распространения авангардистских идей сыграло издательство «Журавль», организованное Матюшином в квартире на Лицейской улице, а затем, с 1912 г., – на Песочной. И хотя марка издательства появилась впервые только на второй обложке сборника «Трое» (1913), Михаил Васильевич первой книгой, изданной «Журавлем», считал «Шарманку». Помимо нее, с 1909 по 1918 гг. были выпущены первый и второй «Садки судей», «Осенний сон» Гуро и ее посмертная книга «Небесные верблюжата»; «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне» Велимира Хлебникова (1915); скандальный сборник «Футуристы. Рыкающий Парнас» (1914)[22]; «Собственные рассказы и рисунки детей» Алексея Крученых (1914); «Пропевень о проросли мирóвой» Павла Филонова (1914; под издательской маркой «Мирóвый расцвет»); брошюра Казимира Малевича «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм» (1916); партитуры музыкальных произведений Матюшина «Победа над Солнцем» (1913; либретто оперы и фрагменты нотной партитуры), «Дон Кихот. Сюита для fortepiano» (1914); «Осенний сон» (1915; сюита для скрипки и фортепиано); его же теоретический труд «Руководство к изучению четвертей тона для скрипки» (1915) и др. Планировались к изданию и «Бедный рыцарь» Гуро, и «Военная опера» Крученых, и матюшинские «Этюды четвертого измерения», и новое издание оперы «Победа над Солнцем» (с рисунками К. Малевича). Но этим планам не суждено было осуществиться. Последние книги, выпущенные Матюшиным, вышли уже под маркой издательства «Дом на Песочной». Это были сборники поэтов круга Гуро: «Несчастный ангел» Рюрика Ивнева (1917), «Зажженная свеча» Иннокентия Оксенова (1917) и «Невыпитое сердце» Ады Владимировой (1918), посвященное сестре Гуро Екатерине Низен.

Последние годы жизни Елены Гуро пришлись на трехлетие стремительного взлета, быстрого роста популярности футуризма, становящегося модным течением и – соответственно – «обрастающего» критикой, по большей части пародийно-издевательской.

Еще в конце 1909-го Гуро и Матюшин выступают инициаторами создания общества художников «Союз молодежи»[23], имеющего цель «ознакомить своих членов с современными течениями в искусстве». В марте 1913 года к «Союзу» примкнули «гилейцы», входящие, – по выражению Б. Лившица, – в «гуро-матюшинское пространство». Результатом объединения общества художников и «Гилеи» стал выпуск третьей книжки сборника «Союз молодежи»[24], в предисловии к которому провозглашалось, что «настало время совместного труда – живописи и поэзии для единения и выявления их ценностных различий».

Одновременно с участием в первом «Садке» Гуро принимает участие еще в одной выставке, организованной Н. Кульбиным – «Треугольник-Венок-Стефанос» (март-апрель 1910 г.). В том же году она задумывает работу над произведениями, составившими своеобразную трилогию: «Осенний сон», «Небесные верблюжата» и «Бедный рыцарь».

Пьеса «Осенний сон» – вторая и последняя книга, изданная при жизни поэта, вышла в 1912 году. В ней, как и во всем творчестве Гуро, пронизанном единым мотивом – «реальным» мифом о смерти никогда не существовавшего сына, главным героем является романтик, мечтатель, добрый, нежный, смешной и неуклюжий юноша, страдалец и страстотерпец. В конце пьесы он умирает, но для своей «матери» остается живым. И пафос пьесы именно в утверждении – вопреки и как бы вообще в н е смерти – другой жизни, единения с природой, с любым проявлением ж и в о г о д у х а, воссиявшего и восставшего против косной материи, против бездушия и пошлости «цивилизованного человечества».

Умерла Елена Гуро от лейкемии[25], 23 апреля (6 мая – н. ст.) 1913 года в возрасте 36 лет. Похоронили ее в Уусикиркко – поселке на Карельском перешейке, где в июле того же года проходил первый съезд русских футуристов, на котором Матюшин вместе с Малевичем и Крученых принимал решение о постановках трагедии «Владимир Маяковский» и оперы «Победа над Солнцем». Художник, критик и искусствовед Александр Ростиславов, один из немногих провожавших Гуро в последний путь, писал в некрологе: «Главная особенность дарования покойной… в исключительной способности по-своему выражать ту силу любви к природе, которая ею владела. Но интимность эта такого характера, что заставляет чувствовать теснейшую связь физических ощущений очарования природой с самой утонченной глубиной душевной жизни, с множеством отзвуков ее на мировые вопросы. <…> Скончалась она в одинокой бревенчатой финской даче на высотах, покрытых елями и соснами. Гроб ее на простых финских дрогах, украшенных белым полотном и хвоей, по лесистым холмам и пригоркам провожала маленькая группа близких и ценивших. Могила под деревьями на высоком холме простого и сурового финского кладбища с видом на озеро, оцепленное лесом. Лучших похорон, лучшего места успокоения нельзя было придумать для покойной, которая и при и жизни так упивалась “зелеными кудрями в небе”, всем миром, “вымытым солнцем”, сердце которой разрывалось “любовью в пространство” – к дереву, вечеру, небу и кусту».[26]

В 1914 году вышла – посмертно – самая известная и, пожалуй, наиболее совершенная и цельная книга Елены Гуро «Небесные верблюжата»[27]. О замысле ее Гуро записывала в дневнике: «Музыкальный симфонизм. Образ прозрачной травки символизирует прозрачную возвышенность души».[28] Музыкальные ассоциации здесь не случайны. На творчество Гуро сильное воздействие оказала не только живопись, но и музыка.

Она увлекалась Скрябиным, Рахманиновым, Лядовым, Дебюсси, любила слушать современных композиторов. «Небесные верблюжата» написаны по симфоническому принципу: художественный замысел раскрывается при помощи последовательного развития различных тем и тематических элементов (лирических фрагментов – миниатюр, представленных то как стихотворение в прозе, дневниковая запись, то в виде притчи, дружеского обращения, этюда, монолога-молитвы).

Среди иллюстраций к «Небесным верблюжатам» обращает на себя внимание следующее изображение: высокая, чуть ссутуленная тонкая фигура с белокурыми волосами и беззащитной детской шеей. Это – один из примеров «живописной реконструкции» мифологического юноши-рыцаря, который в «Осеннем сне» носил имена Вилли, В. В. Нотенберг, принц Гильом (он же барон Вильгельм фон Кранц), Буланка, а здесь называется верблюжонком, застенчивым чудаком, поэтом, создателем миров, Васей, Алонзо Добрым, Дон Кихотом… В образе «сына» воплотились черты художника, в дальнейшем – ученика Матюшина Бориса Эндера. В 1911 году он знакомится с Еленой Гуро. И эта встреча во многом определила всю его жизнь: он укрепился в решении окончательно связать свою жизнь с искусством и в дальнейшем отдал дань заумной поэзии[29].

Если в «Небесных верблюжатах» образ мечтателя, гонимого и несчастного, – земной и зримый, то в последней, неоконченной книге трилогии, «Бедном рыцаре»[30], тот же образ приобретает космический характер, принимает, можно сказать, вселенские масштабы. Юноша теперь уже является в виде светлого духа «непримиримой жалости» и «любви дерзновенной», духа падшего, «низвергнувшегося». Он оставил высоту ради людей, из-за них терпит жесточайшую боль и подвергается унижениям. В заботах о мире он не забывает и о своей «матери», то есть той женщине, которая считает его своим сыном. Каждый день он прилетает к ней, наставляет, готовит к восприятию того высшего, что ему открыто, а ей – земной, «воплощенной» – знать еще рано и понять трудно…

Вскоре после смерти поэта, в сентябре 1913 года, вышел сборник «Трое»[31], составленный из произведений Гуро, Хлебникова и Крученых. Он был задуман еще при жизни Елены Гуро и посвящен ее памяти. Название книги – не просто «голый» прием, оно отражало не отделенность Художников от мира, а указывало скорее на их отдельность, самодостаточность; неповторимость каждого из них при глубокой внутренней близости, душевном «сродстве»… Собственно, к этому и сводится матюшинское предисловие к сборнику, его попытка объяснения: «…Новая веселая весна за порогом: новое громадное качественное завоевание мира <…>. Новая философия, психология, музыка, живопись, порознь почти неприемлемые для нормально-усталой современной души, – так радостно, так несбыточно поясняют и дополняют друг друга: так сладки встречи только для тех, кто все сжег за собою.

Но все эти победы – только средства. А цель – тот новый удивительный мир впереди, в котором д а ж е в е щ и в о с – к р е с н у т. И если одни завоевывают его, – или хотя бы дороги к нему, – другие уже видят его, как в откровении, почти живут в нем. Такая была Ел<ена> Гуро. Таким, почти осязаемым, – уже своим, уже выстраданным, – кажется мир в ее неоконченной книге “Бедный Рыцарь”. Душа ее была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с легкостью проходила через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре “новых” она сразу узнала свое и не ошиблась. И если для многих связь ее с ними была каким-то печальным недоразумением. то потому только, что они п о н я л и н и е е, н и и х»[32].

Они, потомки тех самых «дыромоляйцев», по выражению Алексея Крученых, которые «убили душу»[33] Елены Гуро, до сих пор остаются и слепы, и глухи. И это несмотря на то что в разных странах мира проводятся международные конференции, посвященные творчеству Гуро, защищаются диссертации, издаются монографии ведущих гуроведов… В отечественной и зарубежной критике прослеживается довольно отчетливая тенденция, направленная на то, чтобы представить ее поэтом, стоящим вне футуризма, не имеющим с ним практически ничего общего.

Попытки убрать реальный контекст ее литературного бытования естественным образом приводят к вопросу о том, куда же, в таком случае, следует отнести Елену Гуро, к какому направлению или течению? Мнения специалистов на этот счет, мягко говоря, расходятся. Так, К. Бьорнагер Йенсен считал, что произведения Гуро – связующее звено между символизмом и футуризмом[34]. Другие зарубежные исследователи с завидным упорством доказывали, что Елена Генриховна – типичная модернистка. Николай Гумилев в рецензии на «Садок судей II» обозначил ее близость к неоимпрессионистам[35]. Доходило до курьезов. Поэт и критик А. Ростиславов в своем некрологе объявлял творчество Гуро «импрессионистическим реализмом», тогда как В. Брюсов авторитетно заявлял о близости ее стихов к «реальному импрессионизму»[36].

Вероятно, каждый из ярлыков, приклеиваемых к имени Елены Гуро, что-то реально отражал и, несомненно, о чем-то свидетельствовал. Действительно, невозможно не учитывать перекличек произведений поэта с творчеством Б. Зайцева, А. Ремизова (известно, что Гуро высоко ставила его «Посолонь»), – как нельзя и анализировать ее творения, ни разу не произнеся магическое слово «импрессионизм». Было бы также странным не слышать отголосков драматургии и прозы Гуро в пьесах А. Блока и «симфониях» А. Белого.