Полная версия

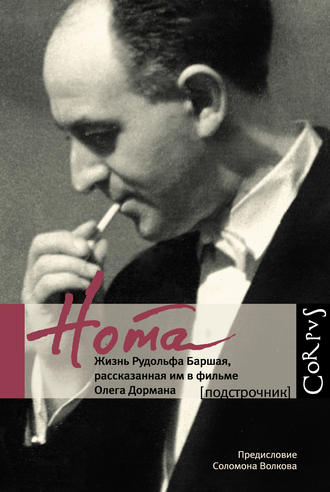

Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана

Узбеки приняли нас хорошо. Они оказались очень сердечными, дружелюбными людьми, хотя с виду казались суровыми. Будешь суровым, когда целый день надо собирать хлопок под палящим солнцем. А кроме того, папа стал бухгалтером колхоза, а бухгалтер в колхозе – главный человек, от него зависят все деньги, все распределения этих “трудодней”, зарплаты. И нас часто приглашали в гости к самому директору совхоза. На ужин всегда был плов. Готовил его хозяин дома. Женщины только мыли потом посуду и делали шурпу. То есть в те же пиалочки, из которых мы ели плов, нам потом наливали суп, очень наваристый, из бараньей кости. Это было обязательно – после жирного плова есть горячий суп.

Мы, конечно, приходили втроем. Но женщины не имеют права сидеть с мужчинами за одним столом, поэтому меня с мамой усаживали отдельно, в соседней комнате. Узбечки были очень ласковы и со мной, и с ней. Вообще плов едят руками, закатывают рукав, жир течет, очень аппетитно. Но нам с мамой, к моему огорчению, давали ложечки и клали нам плов в отдельные миски, чтобы было удобнее есть. Это было наслаждение. Сколько потом в жизни я ни искал такого плова в лучших ресторанах мира, и даже в лучших узбекских ресторанах, – больше не повторилось.

3

В кишлаке под Бухарой начиналось строительство военного аэродрома. Требовался главный бухгалтер, и папа им подошел. Мы переехали.

Это уже была солидная, настоящая работа. У нас появилась своя корова. А за хорошее поведение папа однажды подарил мне ослика. Я немедленно решил съездить на нем в Бухару.

По дороге страшно хотелось пить. Мы с осликом останавливались в оазисах, там были колодцы, а рядом в корыте – вода для скота. Пока мой ослик пил, я вспоминал главу из Библии, которую читал нам дедушка: один раз в неделю дай отдохнуть и ослу своему. И я говорил ослику: пей, пей, отдыхай!

Бухара – сказочный город, фантастический, как мираж. Но по пути я страшно устал, жара была невыносимая, мне хотелось посмотреть все интересное: тут башня, с которой скидывали неверных жен, там минарет какого-то великого хана… В общем, в конце концов я снова сел на ослика и говорю: “Давай поедем домой, а?” – и заснул. И вот – вы не поверите, в это невозможно поверить – проснулся я во дворе нашего дома. Он меня привез сам. Нашел дорогу! И даже, видимо, не остановился попить в оазисе, а может, остановился, только я не слышал. Вот такой был милый ослик, такой умный, с такими навигаторскими способностями. Я его никогда не забываю. И когда мы с Леной сбиваемся с шоссе какого-нибудь или не знаем, где повернуть, я говорю: сейчас бы моего ослика сюда – он бы нам показал куда. И еще сержусь, если кого-нибудь называют ослом. Не надо обижать замечательное животное.

Мне бы, возможно, досталось за такое путешествие, но тем временем произошло нечто худшее: папа снова встретил знакомого из прежней жизни.

Папа вовсе не был трусоват, он просто остро чувствовал время. Он говорил: “Происходит революция, то есть перераспределение богатств. Один класс владел богатствами, теперь будет другой владеть. С этим придется считаться”.

Мы быстро собрали вещи и переехали в Красноводск.

4

И отсюда папа каким-то мне неведомым образом связался (а может, они сами его нашли) с маминой сестрой тетей Лидой и ее мужем дядей Матвеем. Они пешком ушли из Ставрополя, бежали, в пути их маленький сын Давид получил воспаление легких и, когда добрались до Баку, умер. Они звали нас к себе в Баку, обещали найти отцу работу.

Красноводск стоит на берегу Каспийского моря. Мы сели на пароход и поплыли в Баку. Пароход был переполнен беженцами – узбеки, русские, украинцы, азербайджанцы, персы. С баулами, мешками, торбами – мало у кого был чемодан.

Ночевали мы на палубе. По пути у какого-то пассажира пропали часы. Заподозрили в этом одного матроса. Не то чтобы обвинили прямо, но заподозрили. Наступил вечер. Вдруг смотрю – в стороне от людей кто-то ходит по поручню палубы: туда-сюда. Вижу – этот вот парень, матрос. Он ужасно переживал. Вероятно, такой гордый, честный был человек. Я не успел никого позвать, как он прыгнул в воду. На пароходе объявили тревогу: человек за бортом. Остановили корабль. А парень поплыл. Спустили шлюпку – хотят ему помочь, поднять на борт. Тогда он сорвал с головы бескозырку, бросил ее в море подальше и плывет прочь. А шлюпка вдруг остановилась. Оказывается, это у моряков такой знак: если бросают бескозырку, значит – не спасайте меня.

Парень скрылся в темноте, а корабль стоял, капитан не давал отплытия. И все пассажиры стояли на палубе, смотрели в темноту, женщины плакали. Потом раздался долгий-долгий гудок, и пароход пошел.

Приплыли в Баку. Тетя Лида – такая же красавица, как мама, только более миниатюрная. Они с дядей встретили нас, усадили в фаэтон, там фаэтоны ходили, привезли к себе домой. Дядя отцу говорит: “Есть для тебя интересное место, но не в Баку, а в Кировабаде, поедешь?” – “Конечно поеду!”

Кировабад – это бывшая Гянджа, город на границе с Персией, известный тем, что там происходили колоссальные армяно-турецкие резни. Основные сражения шли на мосту через Гянджинку, и вода становилась красной от крови, это нам местные рассказывали. Кроме того, там, в Гяндже, бывали религиозные праздники. А у мусульман некоторые религиозные праздники очень жестокие. Например, шахсей-вахсей. Идут люди, один за другим, у каждого в руках цепь. И тот, который сзади, бьет переднего этой цепью по спине. Его самого тоже бьют. Они замаливают грехи таким образом. Разбивают друг друга в кровь. Бывает, люди погибают от побоев. Погибшего причисляют к праведникам. При большевиках, должен сказать, это прекратилось, многих религиозных фанатиков репрессировали.

Там, в Кировабаде, мне исполнилось семь лет и я пошел в школу. Учились мы на русском, но все мои друзья были тюрки, и я научился хорошо по-тюркски разговаривать. Самого моего большого друга звали Тургут. Он был старше, и в тринадцать лет ему, по мусульманскому обряду, сделали обрезание. Сколько буду жив, буду этот крик помнить. Бедный парень, как он орал, ой как он орал! Его дом был напротив, через двор, я все слышал. Мне было так его жалко – не могу передать. Он был чудесный парень, и вообще у меня осталось воспоминание о тюрках как об очень хороших людях, честных, смелых, порядочных, которым можно верить, они если что-то пообещают – сделают.

Папа мой приятельствовал там с одним человеком, который был по происхождению перс. Однажды он пришел к отцу и сказал: “Борис, отсюда надо сматывать как можно скорей, Сталин намерен объявить себя царем”. Я был маленьким, меня не стеснялись, я слышал этот разговор. “У меня, – говорит, – есть товарищ, который за определенную сумму проведет нас через горы в Персию”.

Мама была тогда больна, она подхватила бруцеллез, это страшная болезнь, которая передается, кажется, овцами, мама выпила зараженного молока. Ехать с ней, больной, с маленьким ребенком, с бабушкой, переходить через высокие горы, где холод, снег, ледники, папа не решился. А приятель тот ушел, и семья его с ним.

После этого оставаться в Кировабаде сделалось опасно.

Все знали, что папа водил дружбу с этим персом. За папой начали следить. Попытались завербовать. Он отказался и сказал маме: просто так не отвяжутся, надо скорее уезжать. Тем временем приходили весточки от кубанских, котрые перебрались поближе к Москве. Возникло ощущение, что именно под боком у огромной Москвы, где-нибудь в области, можно затеряться и жить в безопасности. Папа оставил нас и поехал туда искать работу. Вскоре нашел – в городе Калинине, это бывшая Тверь. Вернулся в Кировабад за нами, хотел забрать и дядю с тетей, но они наотрез отказались уезжать. Они хотели жить рядом с могилой сына.

Перед отъездом мы пошли на кладбище. Под памятником стояла жестянка с тертым кирпичом и лежала влажная тряпочка. Дядя с тетей очень часто приходили сюда и протирали надгробие. Я взял тряпочку, обмакнул в кирпичный порошок и стал драить. И вдруг чувствую – в руке что-то шевелится. Я разжал ладонь и увидел скорпиона. Ребята, школьные товарищи, уже научили меня, что если скорпиона положить на землю и окружить огненным кольцом, например, разложить вокруг него бумажки и поджечь, то скорпион побежит в одну сторону, в другую, в третью – он, видимо, чувствует стороны света – и когда убедится, что спасения нет, ужалит сам себя хвостом в голову.

Взрослых рядом не было, они, наверное, отошли за водой. А спички имелись – как десятилетнему мальчику без спичек. И я все это проделал. И – ужасно – все оказалось правдой. Скорпион, не дожидаясь, чтобы огонь сжег его или погас и открыл путь к бегству, ужалил себя в голову и погиб.

Я потом долгие годы возил этого засушенного скорпиона в баночке за собой.

5

Калинин оказался чудесным городом: три реки – Волга, Тьмака и Тверца, множество старинных домов еще сохранилось, сады. Папа работал при главке легкой промышленности, был доволен, что так повезло с работой, и скоро они с мамой сумели обзавестись собственным домом. То ли купили какое-то старое здание, то ли просто амбар перестроили – но, в общем, получился славный маленький домик.

Самое главное было новая школа и новые товарищи. Пришел я в класс. Первым делом кто-то обозвал меня евреем. Я развернулся и заехал ему кулаком в нос. После уроков этот парнишка привел своих дружков постарше, и они отвалтузили меня так, что я дней десять не мог подняться с постели. В школе узнали, устроили педсовет, и мальчишку единогласно исключили из школы. Но директрисе этого показалось мало, она стала грозить, что отправит его в детскую колонию.

К нам домой пришла его мама. Совсем простая женщина, бедная, несчастная. Заплакала и встала передо мной на колени: прости дурака, прости моего несмышленыша, он никогда больше не будет. Я говорю: “Что вы, что вы, да я его простил, я совсем на него зла не держу, только вы встаньте, пожалуйста”. – “Я могу ему передать, что простил, да?” – “Передайте, конечно”. В общем, слава богу, спасли его от колонии.

Я к десяти годам хорошо понимал, что я еврей, и хорошо понимал, что я русский. Во мне это не было никаким противоречием. Если при мне кто-то нехорошо говорит о евреях – я еврей. Если кто-то ругает русских или пренебрежительно говорит о русской культуре – я русский. Мои предки по маме были русскими, но они приняли еврейскую веру, она мне нравится, она мне кажется очень справедливой. Если что-то я не могу простить и считаю великим грехом, то это когда человек малодушно скрывает свою национальность.

Все дни, пока я лежал, к нам приходила после уроков моя новая классная руководительница. Она оказалась доброй и мудрой, хотя была совсем молодая женщина – Зинаида Васильевна Алексеева. Увидела, что я хорошо разбираюсь в математике, и раз приводит к нам здоровенного парня, переростка, который тоже учился в нашем классе, Тихомиров, кажется, его фамилия. Он был сыном машиниста, носил фуражку отцовскую, руки всегда закопченные. Видимо, поздно пошел учиться и третий год сидел в одном классе, не переводили его. Математика Тихомирову не давалась совсем. И вот Зинаида Васильевна привела его ко мне и попросила, чтобы я помог, стал бы его репетитором. А он, говорит, будет тебе защитником и никому не позволит тебя обижать.

Стали мы заниматься. Этот Тихомиров оказался хорошим парнем, я его полюбил, а он проникся ко мне таким уважением, что просто сделался братом старшим, рыцарем моим, и если кто-нибудь только повышал на меня голос, он этого человека потом без разговоров молотил, и все. Конечно, я когда узнал, то прекратил это дело, но дружба наша продолжилась, он с моей помощью освоил-таки математику и перешел в следующий класс.

Тихомиров мне помогал добывать жесть для самолетных подшипников. Там, в Калинине, я увлекся конструированием. Не сразу. Вначале были птицы. Кенари, щеглы, скворца я учил разговаривать. Но особенно голуби. Я месяцами копил карманные деньги, покупал птиц на рынке, обменивал, ухаживал за ними. Когда турманы взмывали в небо и широкими плавными кругами летали в высоте, я мог смотреть часами. Почему-то все тогда увлекались голубями. То ли это было самое доступное развлечение, то ли многими людьми овладела тайная страсть к полету. Мальчишкам-то она всегда свойственна, но и многие взрослые держали тогда голубятни.

Я смотрел-смотрел, как птицы летают, и, само собой, пошли у меня самолеты, модели. Резиномотор, знаете, что такое? Модель клеится из липовых реек, на лопасти натягиваешь папиросную бумагу, винты вставляются в подшипнички, а потом делается жгут из резинок, его смазывают касторовым маслом, закручивают, натягивают и отпускают. Задача – чтобы самолет летел ровно и как можно дольше. Постепенно я научился хорошо строить и сделал большой планер, с кабиной, пропеллером, крыльями метр в размахе. Все собрались на улице перед домом, родители, соседи, был произведен торжественный запуск, все захлопали в ладоши, самолет перелетел соседний забор, врезался в дерево и упал.

Я записался в кружок юных техников. Стал собирать автомобиль с дистанционным управлением, нашел в журнале чертеж. Там надо было для мотора намотать катушку на три тысячи оборотов. Я эти три тысячи крутил вручную – несколько дней, кажется. После школы и каждый выходной мчался в клуб и крутил там проволоку. Наконец все сделал, оставалось только собрать. Прибежал наутро в клуб, открыл шкаф, где все это хранилось, – а катушки нет. Украли ее. Тихомиров грозился найти вора, но как найдешь?

Тогда я занялся радио. Продал двух голубей, купил детектор, другие детали, все, конечно, примитивное. Катушки снова крутил сам – был уже в этом деле асом. И он заработал, приемник мой. К большой радости мамы с папой и моему изумлению, отлично заработал, принимал разные станции. Только был тиховатый, я его сделал не с наушниками, а с маленькими динамиками, но родителям хватало. Ладно, думаю: за что бы еще взяться?

6

Однажды на переменке подошла Зинаида Васильевна и говорит: Рудик, пойди в актовый зал, там набирают мальчиков в хор, пускай тебя послушают. Я пошел. У пианино сидел незнакомый человек, его звали Николай Иванович Пименов, директор калининской музыкальной школы. Никогда его не забуду. Он вел прослушивание, и меня в числе других мальчиков отобрал. Два раза в неделю я стал ходить по длинному-длинному Студенческому переулку от нашего домика в музыкальную школу петь в хоре.

Однажды вечером после репетиции я шел по темному коридору и вдруг услышал музыку. Она меня ошеломила, как будто громом поразила. Я остановился около класса, откуда музыка эта шла, остановился и стою. Потом подошел тихонечко, приоткрыл дверь немножко, смотрю – сидит женщина, педагог очевидно, и играет на рояле. Она меня увидела: “Мальчик, заходи, заходи, не стесняйся”. Я зашел, прикрыл дверь, встал около двери и слушал. Слушал… Когда она закончила, я спросил: “А что это вы играли?” Она сказала: “Это Лунная соната Бетховена”.

Какое-то есть слово по-немецки… – ну, в общем, оно значит “завороженный”. Завороженный, я шел домой по Студенческому переулку, и все время у меня в голове эта музыка звучала. Я не мог ее забыть. И когда пришел домой, первое, что я сказал папе: “Папа, купи мне, пожалуйста, пианино. Я хочу учиться музыке. Я вот сейчас слышал такое… Хочу играть эту музыку”.

В следующий выходной день, в воскресенье, папа пошел на рынок. “Пойду, – говорит, – покупать тебе пианино”. Пришел с рынка и говорит: “Пианино я тебе купить не смог, оно слишком дорого стоило. Но я купил тебе скрипочку”.

Внешне мне вещь понравилась. Я потрогал завиток, покрутил ручки черные, заглянул в эф – это резонаторное отверстие, которое имеет форму рукописной буквы f, поэтому “эф” называется, – и прочитал там внутри латинские буквы: “Страдивариус”. Конечно, это была обычная подделка. Ну, в лучшем случае копия какая-то.

Я едва дождался понедельника, не помню, как высидел на уроках, и помчался в музыкальную школу, к Николаю Ивановичу. “Вот, говорю, мне папа купил скрипочку, я хочу учиться теперь на скрипке”. – “Что ж, давай. Попробуй. Определю тебя к Алексею Ивановичу Лойко, очень хороший педагог”.

Алексей Иванович вел урок. “Садись, – говорит, – послушай, посмотри, как мы занимаемся”. У одного мальчика что-то не получалось. Алексей Иванович взял скрипку и стал показывать, как надо. И когда он заиграл… Мне казалось, передо мной не человек, а бог. Даже не скрипач, а певец: его скрипка пела, не играла, а пела. Я боялся, что он дойдет до конца пассажа и остановится, но он глянул на меня, что-то, вероятно, почувствовал, и продолжал. Я был совершенно очарован самим звуком, и мысль, что я начну учиться и сумею так играть, полностью захватила меня. Все, в одно мгновенье мне все стало ясно: музыке хочу учиться. Я должен в жизни быть музыкантом. Вот моя задача. И детство кончилось.

7

Алексей Иванович снабдил меня нотами, упражнениями, я пришел домой и начал заниматься.

Первые упражнения, конечно, самые простые. Играть плавно, легато, разрабатывать пальцы. Я старался выполнять все очень аккуратно, повторять ровно столько раз, сколько там написано. Скажем, десять нот нужно сыграть пять раз подряд. Играю. Потом другое упражнение.

Начал учиться. Но вскоре случилась беда. Мой любимый Алексей Иванович Лойко, оказалось, сильно выпивал. Это беда многих русских музыкантов. И вот он запил так, что заболел и чуть не умер.

Пименов передал меня другому учителю. Мы занимались, и на каком-то школьном вечере я сыграл концерт Ридинга – простой, ученический, но все-таки перед публикой, и мне очень понравилось, что из-под моих рук выходят такие звуки. Моему другу Тихомирову тоже понравилось, он как-то бережно потряс мне руку своей лапой, а папа несколько растерялся, потому что Николай Иванович ему сказал: “Вы, Борис Владимирович, поощряйте музыкальные занятия своего мальчика, у него большие способности”.

Возможностей послушать музыку в Твери было немного. Однажды на гастроли приехал Буся Гольдштейн. Это был вундеркинд, который в одиннадцать лет играл на концерте в присутствии Сталина. Сталин умилился, пригласил его в Кремль. Само собой, о Бусе и доброте товарища Сталина узнала вся страна. А кто на самом деле был добрым, так это Буся. Потом мы были хорошо знакомы. Какой он был чудесный, какая добрая у него была душа! Когда после конкурса в Брюсселе Сталин пожаловал ему большущие деньги, он до копейки их роздал, потому что все к нему обращались: и одесситы старые какие-то, и те, кто где-нибудь с ним учился, и все кому не лень: “Буся, одолжи тысячу рублей, Буся…” Он, не считаясь, вынимал, отдавал, раздавал деньги. И конечно, забывал кому, и никто ему не возвратил. Всё он растратил. А в двенадцать лет Буся записал концерт Мендельсона, я потом эту пластинку достал, берег долгие годы, как зеницу ока, так это было изумительно сыграно.

Но не только Бусина игра меня впечатлила. Приемничек мой работал. Время от времени удавалось поймать музыкальные программы, иногда какие-то фрагменты, несколько тактов, которые заглушал треск и свист. Я почувствовал, что мои занятия – этого недостаточно, этого маловато, нужно что-то более серьезное. И я сказал: “Папа, мне надо поехать в Москву”.

Папа, хоть и не сразу, согласился. В Москве, на улице, кажется, Карла Маркса, жила его сестра, моя тетя. Она сказала: пойдем, отведу тебя в Центральную музыкальную школу при консерватории. Давай попробуем, чем черт не шутит.

Пошли. Тетя как-то убедительно отрекомендовала меня директору школы, и та говорит: “А у тебя скрипочка с собой?” Я говорю: “С собой”. – “Идем, я тебя отведу к профессору”. Взяла за руку и повела.

Профессора звали Владимир Миронович Вульфман. Я сыграл ему тот же концерт Ридинга, что-то еще, он послушал и потом говорит: “Ну, конечно, у тебя способности есть к музыке, а к скрипке особенно. Но, понимаешь, ты перерос свое время. В твое время ребята уже играют знаешь какие произведения! Паганини, например”. Куда мне было до Паганини… “У тебя хорошие отметки в школе?” – “Хорошие”. У меня в школе были одни пятерки. “Ну вот, поезжай домой, иди в школу, учись серьезно и скажи родителям, чтобы они тебе выбрали профессию”.

Отставка полная. Я вернулся домой на поезде, весь в слезах. Плакал, плакал, не мог успокоиться. Ужас. А скрипку положил на шкаф. Стал ходить в школу, продолжал петь в хоре.

Потом, в один прекрасный день, вскоре, я вдруг встал рано утром, залез на шкаф, забрал скрипку, вытер ее, натянул струны, наканифолил смычок – и начал заниматься сам. Я все эти упражнения начал заново учить. Пошел в магазин на центральной улице, где продавались ноты, выбрал этюды, потом купил сурдиночку, которая приглушает звук. Завел будильник на шесть утра, положил под подушку, чтобы никого не разбудить. На другой день по будильнику встал, пошел на кухню, надел на струны сурдиночку и полтора-два часа до школы занимался. И потом – каждый день. Кончились мои голуби, мои модели: я прибегал из школы, делал уроки, брал скрипку – и вперед. Но как! Очень рьяно. Старался каждую ноту пальцем выстукивать, как молоточком, пока не укрепил себе пальцы.

Музыка во мне заговорила. Это было как наваждение какое-то. Я бредил музыкой. Мне все время музыка снилась – то, что я уже слышал, либо незнакомая музыка, вроде как будто я сочиняю чего-то такое.

Снова пошел в нотный отдел. Там продавалась “Сицилиана” Баха. Я разобрал ее, отработал все штрихи (штрих – это движение смычка по струне: штрих вверх, штрих вниз), выучил и говорю папе: мне надо снова в Москву съездить. А папа возражал. Он говорил: “Не надо тебе быть скрипачом, будь инженером приличным и умей играть на скрипке, вот и хватит”. Потом, конечно, он зауважал мое стремление, но поначалу с бóльшим пониманием отнеслась мама. Тут сказалось, видимо, ее образование очень интеллигентное, она ведь изучала музыку в Институте благородных девиц. Ну, я настаивал так, что в конце концов папа понял – деваться некуда, и дал мне сто рублей на поездку.

Я приехал опять в эту школу, нашел профессора Вульфмана. “Та-ак, – говорит. – А ты мальчик упрямый”. – “Не упрямый, я просто музыку очень люблю”. – “Ну, играй”.

Я сыграл “Сицилиану”. Он спрашивает: “С кем ты это выучил?” Я говорю: “Сам”. – “Сам? Гм. Ну-ка, сыграй еще раз”. Я сыграл. Он помолчал и говорит: “Вот что. Я согласен с тобой заниматься. Сможешь каждое воскресенье приезжать ко мне на дачу в Перловку?”

8

Поездка занимала почти полдня. Было бы проще, если брать прямой билет, но я понимал, что введу родителей в расходы. Поэтому каждое воскресенье я в пять утра ехал из Калинина до Клина, там ждал полчаса и пересаживался на местный поезд, получалось дешевле чуть не вполовину. Мы занимались с Владимиром Мироновичем несколько часов, его жена кормила меня обедом. Она была пианистка, мексиканка, позже они оба уехали в Мексику. Потом я шел на станцию.

Надо было ликвидировать недостатки, на которые Вульфман мне указывал. Я стал заниматься не только перед школой, но и ночью. Иду на кухню, надеваю сурдинку и повторяю упражнение без конца, пока не получится. Причем был такой принцип: если надо сыграть пятьдесят раз, а на сорок девятом не получилось – опять начинаю с первого. Играю еще сорок девять раз и только потом пятидесятый. Опять сбился – опять сначала. Это могло продолжаться бесконечно, пока не выйдет без ошибки. Днем школа, потом домашние задания, и снова скрипка, а в воскресенье – урок у Вульфмана.

Наконец он мне говорит: “Ты вполне уже окреп, поэтому давай-ка официально поступай в школу – сейчас будут вступительные экзамены. Сыграешь концерт Акколаи”. Это концерт еще ученический, но вполне солидный.

В ЦМШ поступают лет в шесть-семь, учатся там одаренные дети, многие серьезные музыканты ее закончили. Мне было четырнадцать. Не помню, как справился с экзаменом, но когда пришел в учебную часть, мне сказали: “Вас в списках нет”. – “Нет?” – “Вот, смотрите сами”.

Тут сзади подошел Владимир Миронович и тихо говорит: “Тебя берут переводом сразу в музыкальное училище при консерватории. Тебя хочет учить Цейтлин”.

9

В семидесятые годы девятнадцатого века Рубинштейн, основатель Санкт-Петербургской консерватории, пригласил в Россию профессором по классу скрипки одного из лучших музыкантов того времени Леопольда Ауэра. Он тут стал Леопольдом Семеновичем, получил звание придворного солиста, потом дирижировал, с огромным успехом проехал с оркестром по Европе, пропагандировал русскую музыку и вообще сыграл большую роль в российской музыкальной жизни. Чайковский посвятил ему “Меланхолическую серенаду” и скрипичный концерт. Пришел к Ауэру домой и сыграл ему этот концерт на фортепиано, а Леопольд Семенович, хотя и был восхищен, говорит: партия скрипки написана неумело, многое надо поправить. Чайковский обиделся и посвящение снял. Ауэр сам отредактировал партию скрипки и через некоторое время так сыграл концерт, что московские слушатели были потрясены, все критики об этом писали. Чайковский, правда, к тому времени уже умер. Но главное – Ауэр создал русскую скрипичную школу. Яша Хейфец, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист, Натан Мильштейн – все эти великие музыканты двадцатого века были его учениками. И среди них – Лев Моисеевич Цейтлин.