полная версия

полная версияРазвитие вооружения казаков Амура в XIX – начале ХХ века

Пролог.

Только шашка казаку во степи подруга, только пика казаку в степи жена. Всяк казак воин, но не всяк воин казак. Казаком родился, на войне пригодился. Казачество издревле являлось воинским сословием, невозможно изучать культуру казачества в отрыве от изучения казачьего вооружения. Культура оружия и воинского снаряжения впитывались казаками с малолетства. На службу казак за частую отправлялся с «дединским», «отеческим» или «браческим» оружием, то есть с тем что доставалось ему от родных и было покрыто славой рода и честным служением Родине. Это истинно и для амурских казаков. Естественно, что и вооружение и снаряжение со временем улучшались и претерпевали изменения. Об этой своеобразной эволюции вы узнаете, ознакомившись с данной книгой.

Амурское казачье войско.

Существует мнение, что историю Амурских казаков нужно вести от казаков Ерофея Павловича Хабарова и основания крепости Албазин на реке Амур в 1651 году. Однако первые представители современных Амурских казаков появились на берегах Амура в 1854 году, когда проводился первый амурский сплав силами забайкальских казаков. Датой образования Амурского казачьего войска является 29 декабря 1858 года (положение о войске было утверждено только 1 июня 1860 года).

В 1858 году в Приамурье было переселено 13879 Забайкальских казаков. Отбор производился по жребию. В 1862 году казачья община на Амуре пополнена штрафными солдатами бывшего Корпуса внутренней стражи – 2000 человек. В 1889 году станицы и поселки, расположенные по реке Уссури были выделены в Уссурийское казачье войско, а Амурские казаки получили пополнение за счет новых переселенцев: 62 семьи Забайкальских и в 1052 семьи Донских, Кубанских и Оренбургских казаков. Переселенцы получили льготы – 15 рублей на обзаведение хозяйством на одного служивого казака, в течение 2-х лет провиантское довольствие мукой, мясом, крупой и солью. На 1 января 1876 года в Амурском войске состояли 18020 душ обоего пола казаков из Забайкалья и 2344 души обоего пола штрафованных.

Первоначально Амурское казачье войско подчинялось военному губернатору Амурской области, а затем Приамурскому генерал-губернатору и командующему войсками Приамурского военного округа, являвшемуся войсковым наказным атаманом Амурского казачьего войска. Несло службу охраны границы по реке Амур, комплектовало Амурскую флотилию. В мирное время выставляло 1 конный полк (4 сотни) и 1 пехотный взвод, в военное – 2 конных полка (12 сотен), 1 гвардейский взвод, 5 особых и 1 запасную сотню, 1 батарею (всего 3,6 тыс. человек).

В конце XIX – начале XX веков Амурское войско пополнялось переселенцами из других казачьих войск.

Конный полк Амурских казаков в 1900 году участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания («Боксерского восстания») в Китае. Амурские казаки принимали участие в Русско-японской войне 1904—05 и Первой мировой войнах.

Эволюция оружия и снаряжения амурских казаков при Александре II

Вооружение казаков вошедших в состав Амурского казачьего войска во второй половине XIX века хотя и было разнообразным, но во многом не отвечало потребностям нового времени.

Из холодного оружия имелись шашки прежних образцов, но в головке рукоятки теперь стали делать отверстие для темляка, у офицеров несколько изменили эфес. К ножнам прикреплялись медные кольца для вкладывания штыковых ножен, которые делали из телячьей кожи шерстью наружу, общая длина клинка – 900 мм при клинке 830 мм.

Рис. 1 Шашки казачьи образца 1858 г.

Огнестрельное оружие не всегда было современным, использовались давно устаревшие модели. Вместе с тем постепенно вводились нарезные ружья, заряжавшиеся с дула, с капсюльными замками: 7-линейные пехотные со штыком, драгунские 7-линейные, штуцера и другие.

Рис. 2 Капсульное 7-ми линейное нарезное ружьё 1850 года.

Специально для казаков оружейный мастер Чернолихов в 1860 году разработал линейную винтовку, которая затем вошла в широкое употребление в войсках. Она заряжалась с дула, имела железный вороненый нарезной ствол, ударно-капсюльный замок, прицел из трех щитков, из которых один был неподвижным, приклад азиатского типа и для погонного ремня щели с глазками. На курке спица была заменена кольцом, спуск делался по образцу азиатских ружей в виде пуговки. Винтовка достигала в длину 1210 мм (при стволе 848 мм) и весила 2,77 кг.

Рис. 3 Казачья линейная ударно капсульная винтовка 1860 г.

Во второй половине 70-х годов амурские казаки получили первое казнозарядное оружие – винтовку системы «Бердана-1» и «Бердана-2». Она имела удлиненную ложу и цевье, продольно скользящий затвор, вдоль цевья высверленный канал для шомпола. Вместо спусковой скобы в дерево заподлицо с ложей врезалась спусковая личинка (пластинка), в которую завинчивался хвостовой винт, а спусковой крючок заменился пуговкой с насечкой, навинчивавшейся на хвост спуска и закреплявшейся стопорным винтиком. Эта «берданка» была последним оружием азиатского типа калибра 10,67 мм, она достигала в длину 1200 мм, весила 3,380 кг.

Рис. 4 Винтовки «Бердана-1» США 1867 г и «Бердана-2» США 1869 со штыком.

Капсульные пистолеты у амурских казаков были отменены, офицеры пользовались ими до начала 70-х годов. В начале 70-х годов амурские казачьи офицеры стали перевооружаться револьверами системы Смита-Вессона первого образца, которые имели ударно-спусковой механизм простого действия, особое устройство курка, увеличивавшее надежность запирания ствола, барабан, вмещавший 6 патронов. Полная длина револьвера была 347 мм, ствола – 203 мм, вес достигал 1,22 кг.

Рис. 5 Тульский капсульный офицерский пистолет образца 1854 г.

Рис. 6 Револьвер системы Смита-Вессона первого образца.

Одновременно с вооружением изменялось и казачье снаряжение. В 1865 году, нижним чинам, был дан черный кожаный патронташ с 40 гнездами, который состоял из двух отдельных коробок выгнутой формы (для плотного прилегания к талии) толщиной 5 см и длиной 22,5 см. Крышки коробок с внутренней стороны застегивались ременной петлей на шпенек, а сами коробки с боков имели одна – ремешок с петлей, другая – шпенек, на который застегивался ремешок. Кроме того, коробки также висели на шейном ремне с пряжками и с капсюльной сумочкой (на левой стороне груди). В 70-х годах этот патронташ был заменен черным двухсумочным, а в 1873 году – двумя 20-гнездными патронташами, носившимися на поясном ремне, а еще через четыре года были введены бердановские парные подсумки.

Во второй половине 60-х годов плечевая шашечная портупея была переделана на поясную.

Рис. 7 Портупея для шашки плечевая 1856 г.

Рис. 8 Портупея для шашки поясная 1867 г.

Для ношения револьверов ввели новую кожаную кобуру, цвет ее обязательно был черный.

Эволюция оружия и снаряжения амурских казаков при Александре III

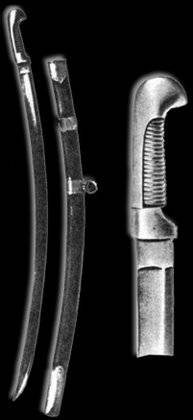

В царствование Александра III проводилась большая работа по перевооружению казачьих войск. Вооружение амурских казаков также претерпело изменение. После успешных испытаний в конные полки и батареи стали поступать усовершенствованные шашки образца 1881 года, изготовлявшиеся на Златоустовской оружейной фабрике. Стальной клинок этих шашек был небольшой кривизны, однодольный, с обоюдоостро заточенным концом. Рукоять изготавливалась из дерева твердой породы, на которое наносили поперечные желобки, украшалась она латунными головками и нижней оковкой. В головке делалось отверстие для крепления темляка. Ножны были легкие, деревянные, с двумя обоймицами и наконечником, обтянутые черной кожей. Общая длина оружия составляла 950 мм, длина клинка 810 мм при ширине 30 мм.

Рис. 9 Шашка казачья образца 1881 года.

Шашка офицера отличалась разнообразием конфигураций нижних частей головок эфесов, трехдольным клинком, вызолоченными металлическими деталями и иными размерами – общая длина 980 мм, клинка – 810 мм.

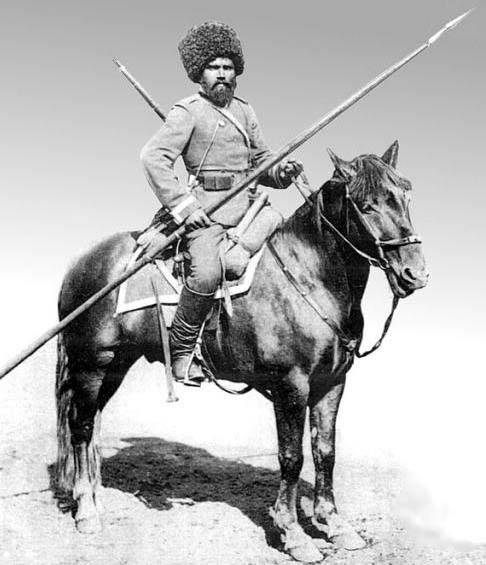

Казачьи пики старой модели постепенно утратили свои боевые свойства – железные наконечники (копья) от постоянного втыкания в землю (из-за отсутствия подтока) быстро затуплялись, древки, сделанные из сосны и ели, ломались, копья прикрепляли к древкам при помощи проволоки, что было непрочно.

Рис. 10 Амурский казак в полном вооружении с пикой 1883 год.

Возникла настоятельная потребность в создании новой пики. В результате после испытаний остановились на образце, предложенном генерал-майором Хрещатицким. Эта пика и была одобрена для массового производства.

Рис. 11 Генерал-майор Хрещатицкий Ростислав Александрович.

Приамурский генерал губернатор в 1904– 1905 гг.

Все офицеры перевооружались револьверами Смита-Вессона третьего образца со шпорой – упором для среднего пальца на спусковой скобе, с мушкой, изготовленной вместе со стволом из одного куска металла, а также рядом других конструктивных новшеств; полная длина револьвера равнялась 306 мм, при стволе 167 мм, вес достигал 1,1 кг.

Рис. 12 Револьвер системы Смита-Вессона третий номер образца 1882 года.

Значительно совершеннее стало казачье снаряжение. Военный опыт последних лет показал непригодность поясных портупей. В свое время их ввели для гвардейских казаков, так как плечевые портупеи перетирали грудные нашивки на их мундирах, позже для единообразия новые поясные портупеи распространили на все войска (кроме кавказских). В боевых походах, когда казакам приходилось преодолевать до 120 км за сутки, боковые ремни обрывались, а поясные сильно сдавливали живот; у офицеров, кроме того, подвешенные тяжелые «Смит-вессоны» усиливали нагрузку, терлись о мундир и протирали его. С отменой в гвардии нагрудных шнуров ношение поясных портупей становилось совершенно неоправданным.

В 1881 году для казаков была установлена плечевая кожаная портупея. Она состояла из трех сыромятных ремней, одной пряжки и двух кнопок. Короткий плечевой ремень (48 см) заканчивался с одного конца металлической пряжкой, а на другом были пробивные отверстия для застегивания на железно-луженую кнопку с двумя головками. Длинный плечевой ремень (155 см) делался с такими же отверстиями и кнопкой, а также дырочками для застегивания на пряжку. Соединительный ремень (14 см) связывал прорези, сделанные в обоих плечевых ремнях, и, огибая эти ремни два раза, пропускался в свои, сгибы на каждом плечевом ремне, образуя по плоскому узлу с концами.

Одновременно с новой портупеей вводился казачий патронташ на 18 гнезд для патронов винтовки Бердана. Прежние патронные подсумки хотя и были удобны, но в боевых условиях, когда они часто намокали и потом высыхали, они съеживались и сильно сдавливали коробки, что затрудняло доставание патронов. Новый патронташ состоял из непромокаемого парусинового корпуса с двумя короткими ремешками длиной 45 см и шириной 4 см, кожаной черной крышки с кнопками белого металла для застегивания ремешков – одного короткого ремня с железной крашеной красной пряжкой и длинного ремня с дырочками (в гвардии белого, в войсках черного цвета). Патронташ носили через плечо на груди, с ремнем под левым погоном.

Рис. 13 Подсумок плечевой

Рис. 14 Подсумок к винтовкам «Бердана»

Для офицеров также вводились плечевые портупеи, но несколько измененные и обшитые серебряным или золотым галуном. Патронташи на 20 револьверных патронов стали чуть короче (в длину 17 см и в высоту 5,5 см), крышка выступала за край коробки. Кобуры остались прежние, для револьвера «смит-вессон» допускались кобуры местного изготовления, с серебряными накладками.

Эволюция оружия и снаряжения амурских казаков при Николае II

Вооружение амурских казаков в XX веке стало более совершенным. Шашки изготавливались на Златоустовской оружейной фабрике и были высокого качества. В основном в полки поступали модели 1881 года. Ножны из дерева, обтянутые лакированной кожей, с тремя металлическими обоймицами и наконечником (от нижней обоймицы и до конца ножны могли покрываться вощанкой – парусиной, пропитанной воском и ярью). Шашка достигала в длину 920 мм при длине клинка 750 мм и ширине 35 мм. Наградные шашки отделывались чернью с позолотой, головка рукоятки также украшалась. В широком употреблении было и разрешенное в 1909 году «дедовское» оружие, удовлетворяющее современным требованиям, кавказские шашки азиатского образца (с костяными рукоятями обычного типа).

Наибольшие изменения претерпело казачье колющее оружие. Отличительной особенностью поступавшей с 1901 года в войска пики было трехгранное ножевое копье (с трехдольным лезвием) из закаленной стали. Оно насаживалось на древко в более глубокую трубку, охватывая его, кроме того, тремя лопастями разной длины, имевшими на концах отверстия, через которые копье закреплялось на древке винтами, а сверху насаживалось нагнетательное кольцо. Пика имела подток, ножной ремень и кожаный темляк. Древко выкрашивалось в войсках в черный или защитный цвет, в гвардии – в красный, светло-синий, малиновый и желтый (по парадному мундиру). В длину пика достигала 2800 мм и весила 2,4 кг.

Офицеры казачьих войск получили шашки образца 1910 года. От прежних моделей они отличались деревянной черного цвета рукояткой с поперечными желобками, выпуклым вензелевым изображением имени императора, в царствование которого получен первый офицерский чин. Общая длина оружия – 950 мм при длине клинка 780 мм и его ширине 30 мм.

Стрелковое оружие стало более совершенным. Новая казачья трехлинейная винтовка образца 1891 года, сконструированная С. И. Мосиным, по своим качествам превосходила иностранные модели того времени. Она отличалась простым и удобным затвором, оригинальным магазином, имела боевую скорострельность 10 – 12 выстрелов в минуту при дальности 2000 м, наилучшем результате с 400 м. В 1910 году на винтовке установили новую прицельную рамку, предложенную В. П. Коноваловым.

Рис. 14 Винтовка системы Мосина, изготовленная по Российскому военному заказу компанией Вестингхауз в США 1900 год для Амурского казачьего пешего батальона и укороченная винтовка Мосина-Нагана для конных частей Амурского казачьего войска образца 1899 года.

С 1896 года и офицеры и простые казаки получили семизарядный трехлинейный револьвер системы Нагана, обладавший высокими боевыми качествами – надежностью работы всех механизмов и значительной мощностью. В войсках употреблялись револьверы двух образцов – с ударно-спусковыми механизмами двойного и одинарного действия. У последних в конструкцию была включена деталь, препятствовавшая самовзводной стрельбе. Револьвер имел калибр 7,62 мм, общую длину 234 мм при длине ствола 114 мм и весил 750 г.

Рис. 15 Револьвер системы Наган образца 1895 года

Нововведением в Амурском казачьем войске стали станковые пулеметы систем Максима и Гочкиса. Они перевозились на лошадях в специальных вьюках, обладали высокой боевой скорострельностью (250 – 300 выстрелов в минуту), непрерывностью и интенсивностью стрельбы (до 500 выстрелов без смены ствола) на дальность до 2000 м.

Рис. 16 Станковый пулемет Гочкиса образца 1903 года.

Рис. 17 Русский пулемет системы Максим образца 1905 г. на колесном лафете.

Перевооружение войск повлекло за собой и введение нового снаряжения. Казачья плечевая портупея теперь состояла из шести ремней: длинные плечевой пасовый и соединительный ремни загибались на одно треугольное кольцо и прострачивались; на второе кольцо приделывались другой конец соединительного ремня, короткие пасовый и плечевой ремни; под концы короткого плечевого ремня, сведенные на нет, подкладывался гаечный ремень, который затем прострачивался.

Рис. 18 Казачья портупея образца 1905 года.

Казачий нагрудный патронташ не претерпел существенных изменений. Его корпус внутри поделили на шесть равных гнезд, в которых размещались в обойме пять патронов к трехлинейной винтовке. Устанавливался (на военное время) поясной патронташ, отличавшийся от первого только тем, что вместо ремней имел на задней стенке корпуса три нашитые петли.

К револьверам Нагана полагалась особая кобура. На ее переднем корпусе пришивалась патронная сумка с застежным ремешком. На задней части укреплялись две носильные петли и один застежной тренчик. Длина корпуса по прямому ребру составляла до 20 см, ширина до 14 см, длина крышки от середины прямого края до 20 см, ширина по прямому срезу около 10 см.

Рис. 18 Пистолет Наган в кобуре 1900 год.

Офицерское снаряжение несколько отличалось от казачьего. Парадная плечевая портупея обшивалась серебряным или золотым галуном, у нее отсутствовал гаечный ремень, а кольца были шестигранной формы. Поясной ремень во всех войсках был однотипным, но в кавказских полках и батареях он изготовлялся по особому образцу и украшался различными бляшками с чернью и подвесами, казаки-амурцы носили простые ремни с фигурной прошивкой.

Офицерский патронташ стал делаться с коробкой несколько выгнутой наружу формы, с закругленными боковыми сторонами длиной 13 см, шириной 2,2 см и высотой до 5 см. На боковых сторонах у верхнего края прикреплялось по одному кольцу с лапками. Нижние углы крышки были закруглены, середина нижнего края вырезана мыском. Весь патронташ с наружной стороны обшивался черной лакированной кожей, а крышка еще серебряным или золотым галуном. Перевязь пристегивалась при помощи двух наконечников с крючками.

Кроме того, офицерам полагалось еще и походное снаряжение. Оно состояло из поясного ремня с муфтами, наплечными (на левом помещался в специальное гнездо свисток) и пасовыми ремнями, револьверной кобуры с походным шнуром, а также биноклем в футляре. Последний представлял собой округлённую сумку с крышкой, которая изготовлялась из глянцевой кожи, окрашенной в коричневатый или черный цвет.

Рис. 19 Бинокль Цейса в футляре 1910 год

По бокам футляра нашивались четыре кожаные гайки, направлявшие и удерживавшие плечевые ремни.

Эпилог.

Подводя итоги работы, хотелось бы сказать что, занимаясь написанием данной книги, я ещё раз убедился, что невозможно изучить культуру казачества, минуя изучение вооружения и снаряжения казаков. Ведь они составляли ту часть образа казака, которую нельзя отнять: воин, защитник, служивый (военный) человек.