Полная версия

1984

Джордж Оруэлл

1984

George Orwell

1984

© Д.Л. Шепелев, перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Часть I

I

Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усача все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».

В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа – из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук телеэкрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, щуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.

Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирал с каждого приметного угла – и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Не то что Мыслеполиция.

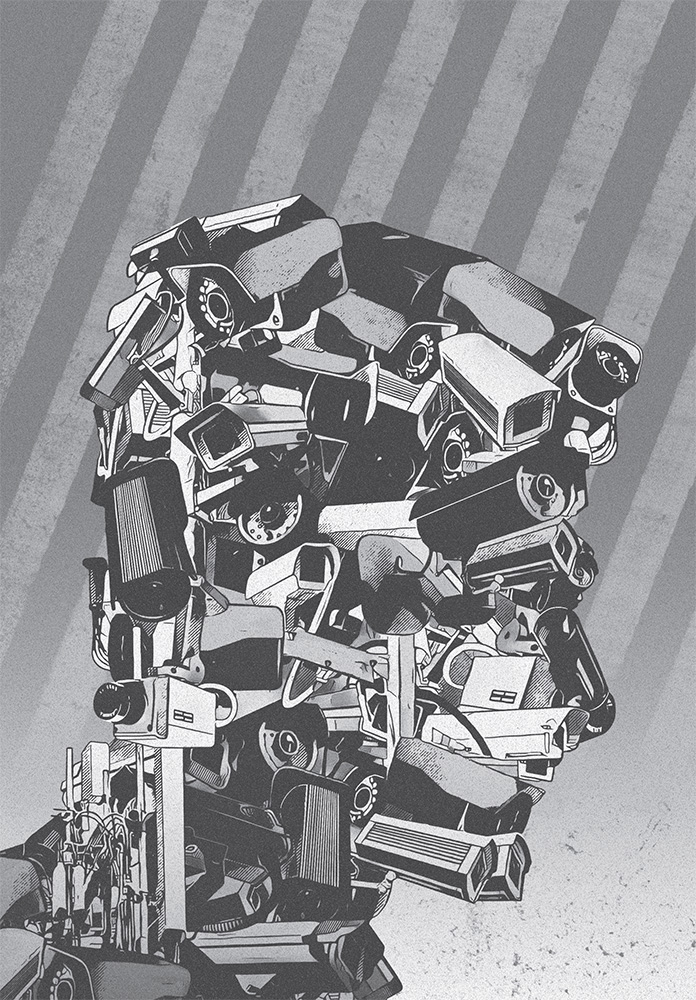

За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполиция подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить – и ты жил, свыкаясь на уровне инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение – видят, особенно при свете.

Уинстон стоял спиной к телеэкрану. Так было надежнее, хотя он хорошо знал, что даже спина выдает человека. В километре от дома над обшарпанными зданиями высилась белая громада Министерства правды, место его работы. «Вот он, Лондон, – подумал Уинстон с какой-то смутной неприязнью, – главный город Первой летной полосы, третьей по населенности провинции Океании». Он постарался припомнить, обратившись мыслями к детству, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли так же тянулись вдаль вереницы трущоб девятнадцатого века: стены подперты бревнами, окна залатаны картоном, крыши – рифленым железом, а дикие заборы палисадников кренятся во все стороны? И прогалины от бомбежек, где в воздухе кружится известка, а по грудам обломков расползается кипрей; и более обширные пустыри, где бомбы расчистили место для отвратительных скоплений дощатых хибарок, похожих на курятники? Но его старания были тщетны, он не мог вспомнить из детства ничего кроме ярких обрывистых сцен, возникавших без всякого контекста и по большей части невразумительных.

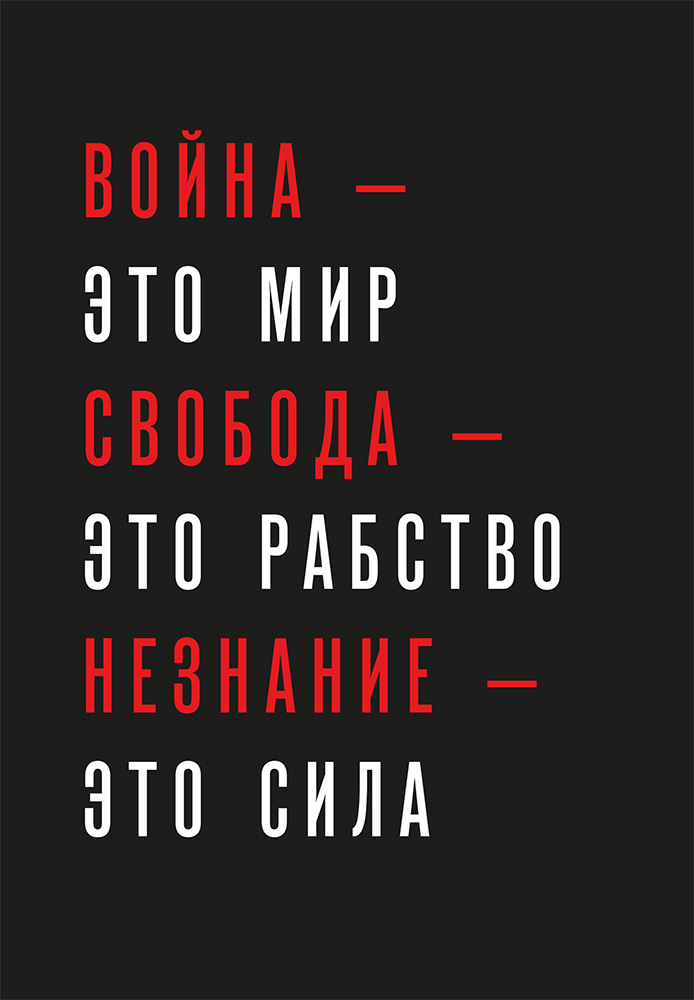

Министерство правды – Миниправ на новоязе[1] – разительно отличалось от всего, что его окружало. Это исполинское пирамидальное сооружение, сиявшее белым бетоном, вздымалось терраса за террасой, на триста метров ввысь. Уинстону были видны из окна квартиры три лозунга Партии, выложенные на белом фасаде элегантным шрифтом:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Министерство правды насчитывало, по слухам, три тысячи комнат над поверхностью земли и столько же в «корневой системе». Над Лондоном возвышались еще три сооружения подобного вида и размера. Они так явно доминировали над окружающим ландшафтом, что с крыши жилкомплекса «Победа» было видно сразу все четыре. В них размещались министерства, составлявшие весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось новостями, досугом, образованием и изящными искусствами. Министерство мира заведовало войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия решало вопросы экономики. На новоязе они назывались Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизоб.

Министерство любви внушало страх. Это было здание без окон. Уинстон обходил его за полкилометра и никогда не был внутри. Туда пускали только по официальному делу, а вход защищало хитросплетение заборов с колючей проволокой, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, граничившие с Министерством любви, патрулировала гориллоподобная охрана в черной форме, вооруженная складными резиновыми дубинками.

Уинстон решительно отвернулся от окна. Он придал лицу выражение тихого оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел через комнату на крохотную кухню. Покинув министерство в обеденный перерыв, он пожертвовал походом в столовую, хотя знал, что дома нет еды, кроме ломтя бурого хлеба, который надо оставить на завтрак. Уинстон снял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «ДЖИН ПОБЕДА». Из горлышка повеяло тошнотворным маслянистым духом, как от китайской рисовой водки. Он налил почти полную чашку, внутренне собрался и выпил залпом, точно лекарство.

Тут же лицо его покраснело, а из глаз потекли слезы. Как будто он глотнул азотной кислоты, а по затылку ему вмазали резиновой дубинкой. В следующий миг, однако, жжение в животе улеглось, и мир показался Уинстону более радостным. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и нечаянно повернул ее вертикально, отчего табак высыпался на пол. Со следующей удалось справиться лучше. Вернувшись в гостиную, Уинстон сел за столик слева от телеэкрана. Из выдвижного ящика он достал перьевую ручку, пузырек чернил и толстую тетрадь большого формата с красным корешком и обложкой под мрамор.

Телеэкран в его квартире располагался почему-то в нестандартном месте – не на торцевой стене, откуда было бы видно всю комнату, а на длинной, напротив окна. Сбоку от экрана находилась неглубокая ниша, задуманная, вероятно, для книжных полок, – там и сидел Уинстон. Вжавшись в нишу, он становился недосягаем для телеэкрана, по крайней мере визуально. Его, разумеется, было слышно, но не видно, пока он не менял положения. Отчасти необычная география комнаты и побудила его когда-то к тому, чем он собирался заняться.

Но не в меньшей мере тому способствовала и сама тетрадь, которую он вытащил из ящика. Вид у нее был необычайно красивый. Такой гладкой кремовой бумаги, чуть пожелтевшей от времени, не выпускали уже лет сорок. Уинстон чувствовал тем не менее, что возраст этой тетради намного больше. Он приметил ее в витрине грязноватой лавки старьевщика где-то в районе трущоб (где именно, он уже не помнил) и немедленно загорелся всепоглощающим желанием заполучить ее. Членам Партии не полагалось заходить в обычные магазины (это называлось «отовариваться на свободном рынке»), но правило частенько нарушалось, поскольку некоторые вещи, такие как шнурки и бритвенные лезвия, невозможно было раздобыть иначе. Быстро скользнув взглядом по улице, Уинстон прошмыгнул внутрь лавки и купил тетрадь за два с половиной доллара. Тогда он еще и сам не знал, для чего она может понадобиться. Уинстон принес ее домой в портфеле, обуреваемый чувством вины. Тетрадь, даже чистая, компрометировала владельца.

А собирался он, собственно, вести дневник. Это не было запрещено законом (просто потому, что никаких законов больше не существовало), но если бы тетрадь обнаружили, то Уинстон мог поплатиться жизнью или получить как минимум двадцать пять лет лагерей. Он приладил к ручке перо и облизнул его для верности. Архаической перьевой ручкой мало кто пользовался даже для подписей, и он приобрел ее тайком и не без труда, просто по ощущению, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего пера, а не царапанья химическим карандашом. Вообще-то Уинстон не привык писать от руки. Не считая коротеньких записок, он обычно все надиктовывал в речепис, что в данном случае было, разумеется, невозможно. Он обмакнул перо в чернила и помедлил секунду. От волнения у него забурлило в животе. Оставить на бумаге след – это решительный шаг. Он вывел мелким неуклюжим почерком:

И выпрямился. Им овладело ощущение полной беспомощности. Для начала он даже не был уверен, что сейчас действительно 1984-й. Во всяком случае, что-то близкое к нему, поскольку Уинстон почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь на любую дату можно было положиться лишь с погрешностью в пару лет.

Он вдруг задумался, для кого вообще собирался писать дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Его разум покружил секунду над сомнительной датой на странице, а затем наткнулся на слово из новояза «двоемыслие». Впервые он осознал, на что замахнулся. Как можно обращаться к будущему? Это по самой своей природе невозможно. Либо будущее станет походить на настоящее, и тогда никто не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона покажутся ему чуждыми.

Какое-то время он сидел, тупо уставившись на бумагу. Телеэкран заиграл бравурную военную музыку. Что за ерунда: казалось, Уинстон не только лишился способности к самовыражению, но и вообще забыл, что намеревался сказать изначально. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло на ум, что потребуется нечто большее, нежели храбрость. Вести дневник – дело нехитрое. Нужно только перенести на бумагу неумолкаемый беспокойный монолог, звучащий в голове уже не первый год. Однако же сейчас иссяк и монолог. К тому же нестерпимо зазудела варикозная язва. Он не смел почесать ее, потому что от этого язва всегда воспалялась. Секунды проходили одна за другой. Он не осознавал ничего, кроме пустой страницы перед собой, чесотки над лодыжкой, гавканья военной музыки и легкого хмеля от джина.

Внезапно он принялся строчить, как в бреду, едва понимая, что именно пишет. Его мелкий, по-детски неровный почерк вихлял вверх-вниз по странице, потеряв сперва заглавные буквы, а затем и точки:

4 апреля 1984. Вчера смотрел кинокартины. Все про войну. Одна очень хорошая как бомбили корабль полный беженцев где-то в Средиземном. Публику весьма забавляли кадры с огромным толстяком уплывающим от вертолета, сперва ты видел как он плещется в воде точно рыбина, затем смотрел на него через прицелы вертолета, потом его изрешетили пули и море вокруг стало розовым и он погрузился так резко словно набрал воды через раны, публика кричит и хохочет когда он тонет. потом ты видел лодку полную детей и кружащий над ней вертолет. на носу лодки сидела женщина средних лет возможно еврейка с трехлетним мальчиком на руках. ребенок кричал от страха и прятал голову между ее грудей словно пытался зарыться внутрь, а женщина обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от страха, все время прикрывала его как могла словно думала защитить руками от пуль. затем вертолет сбросил на них 20 кг бомбу огромная вспышка и лодка разлетелась в щепки. потом был отличный кадр с детской рукой взлетающей выше выше выше прямо в воздух должно быть вертолет снимал ее фронтальной камерой и с партийных мест много аплодировали, но женщина снизу из рядов пролов вдруг подняла хай и стала шуметь и кричать что не надо такое показывать не перед детьми им этого нельзя не перед детьми это пока полиция не забрала ее вывела ее не думаю что с ней что-то сделали никому нет дела что говорят пролы типично пролская реакция они никогда…

Уинстон перестал писать отчасти из-за спазма в руке. Он не знал, зачем выплеснул такой поток белиберды. Но интересный факт: пока он писал, у него в уме проявилось совершенно другое воспоминание, и так ясно оформилось, что хоть бери и записывай. Он теперь понял, что это происшествие и побудило его так неожиданно пойти домой и начать дневник именно сегодня.

Оно произошло утром в министерстве, если слово «произошло» вообще применимо к чему-то столь туманному.

Было почти одиннадцать ноль-ноль, и в Отделе документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли посередине холла напротив большого экрана, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда неожиданно появились два человека – их лица были ему знакомы, но и только. Девушка постоянно встречалась ему в коридорах. Уинстон не знал ее имени, но был в курсе, что она работает в Художественном отделе. Ему случалось видеть ее с гаечным ключом и замасленными руками, так что предположительно девушка работала механиком по обслуживанию одной из романных машин. На вид лет двадцати семи, волосы густые, лицо в веснушках, держалась она заносчиво, а двигалась проворно и по-спортивному. Талию комбинезона перехватывал несколько раз узкий алый кушак, подчеркивая крутые бедра – знак молодежной лиги Антисекс. Уинстон эту девушку сразу невзлюбил. И он понимал почему. От нее так и веяло духом хоккейных полей, купаний в ледяной воде, турпоходов и общей незамутненностью сознания. Он в принципе недолюбливал женщин, особенно молодых и хорошеньких. Именно женщины – и прежде всего юные – стали самыми ревностными приверженцами Партии, они жили лозунгами и всегда готовы были шпионить и вынюхивать отступников. Но эта девушка вызывала ощущение особенной опасности. Один раз, разминувшись в коридоре, она искоса взглянула на него, как ножом полоснула, и его вдруг пробрал липкий ужас. Ему даже подумалось, что она может служить агентом Мыслеполиции. Хотя, следовало признать, это было маловероятно. И все же всякий раз при встрече он испытывал безотчетное волнение с примесью страха и враждебности.

Вторым из вошедших был О’Брайен, член Внутренней Партии, занимавший настолько высокую и удаленную должность, что Уинстон имел о ней самое смутное представление. Как только люди, расставлявшие стулья, заметили черный комбинезон члена Внутренней Партии, все сразу притихли. О’Брайен был мощным, дородным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, ему было присуще своеобразное обаяние. Он имел привычку поправлять на носу очки, и этот неожиданно обезоруживающий жест придавал ему, странно сказать, нечто неуловимо интеллигентное. Такая характерная манера могла вызвать ассоциацию (если кто-то еще помнил подобные образы) с дворянином восемнадцатого века, предлагающим свою табакерку. Уинстон видел О’Брайена, пожалуй, с десяток раз за столько же лет. Он испытывал к нему симпатию, и не только из-за волнующего контраста между учтивыми манерами и телосложением боксера. В большей степени это объяснялось тайным убеждением – даже не убеждением, а лишь надеждой, – что политическая правоверность О’Брайена не была безупречной. Что-то в его лице наводило на подобные мысли. Хотя возможно, что оно выражало не недостаток верности Партии, а просто интеллект. Так или иначе О’Брайен производил впечатление человека, с которым есть о чем поговорить, если бы каким-то образом удалось остаться с ним наедине и перехитрить телеэкран. Уинстон ни разу не пытался проверить свою догадку, да у него и не было такой возможности. Сейчас же О’Брайен взглянул на наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать, и, по всей видимости, решил остаться в Отделе документации до окончания Двухминутки Ненависти. Он сел в том же ряду, что и Уинстон, через пару сидений от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, которая трудилась в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка села прямо за ним.

Большой телеэкран на торцевой стене издал жуткий скрежещущий рев, словно чудовищная машина вдруг начала работать без смазки. От этого звука ломило зубы и волосы вставали на загривке. Ненависть началась.

На экране, как обычно, возникло лицо Эммануила Голдштейна, Врага Народа. В зрительских рядах зашикали. Рыжеватая женщина взвизгнула от страха и отвращения. Голдштейн был изменником и отступником, который когда-то давным-давно (насколько именно давно, никто толком не помнил) числился в предводителях Партии, чуть ли не наравне с самим Большим Братом, а потом ударился в контрреволюцию, был приговорен к смерти и таинственным образом сбежал, исчез. Программа Двухминутки Ненависти каждый день менялась, но на первый план всегда выходил Голдштейн. Он значился предателем номер один, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, любые измены, вредительства, предательства, уклонения – все это было прямым следствием его учения. Он все еще был жив, скрываясь неведомо где и продолжая плести заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а может быть – ходили и такие слухи, – он затаился на территории самой Океании.

Уинстону сдавило грудь. Всякий раз при виде Голдштейна его обуревали сложные и мучительные чувства. Это было сухое еврейское лицо в венчике пушистых белых волос и с козлиной бородкой – лицо умное и вместе с тем какое-то плюгавое, тронутое старческим маразмом, с очками на кончике длинного тонкого носа. В нем виделось что-то овечье, и сам голос изменника походил на блеянье. Голдштейн, как обычно, подвергал партийные доктрины ядовитым нападкам – столь вздорным и нелепым, что и ребенок мог их раскусить, однако достаточно убедительным для опасений, что кто-то менее здравомыслящий может на них повестись. Он поносил Большого Брата, обличал диктатуру Партии, требовал немедленно заключить мир с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он истерически вопил, что Революцию предали, – и все это стремительной скороговоркой со сложными составными словами, будто пародируя манеру партийных ораторов, включая даже слова новояза, да в таких количествах, что никакому партийцу было за ним не угнаться. В это время, отметая любые сомнения в реальной подоплеке слов Голдштейна, на заднем фоне бесконечно маршировали колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой кряжистых мужчин с бесстрастными азиатскими лицами. Они приближались к поверхности экрана и исчезали, уступая место своим точным копиям. Блеющий голос Голдштейна накладывался на ритмичный топот солдатских сапог.

Не прошло и полминуты Ненависти, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных возгласов. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и ужасающую мощь евразийской армии за ним, хотя и без того одна только мысль о самом Голдштейне вызывала непроизвольный страх и гнев. Он был куда более привычным объектом ненависти, чем Евразия или Остазия, поскольку, когда Океания воевала с одной из них, то обыкновенно заключала мир с другой. Как ни странно, хотя Голдштейна ненавидели и презирали все подряд и каждый день по тысяче раз за сутки – на трибунах, на телеэкранах, в газетах и книгах, – его теории опровергали, громили, высмеивали, разбирали по кусочкам, доказывая их полнейшую несостоятельность, несмотря на все это, его влияние, казалось, не ослабевало. Всегда находились новые простофили, только и ждавшие идеологического совращения. Не проходило и дня, чтобы Мыслеполиция не разоблачала шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командовал огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свергнуть Режим. Обычно на них ссылались как на Братство. А еще передавали шепотом истории о жуткой книге, собрании всех ересей, которую написал и тайно распространял Голдштейн. Книга не имела названия. В редких разговорах о ней упоминали просто как о книге. Но о таких вещах можно было узнать только по неясным слухам. Никто из рядовых партийцев старался не упоминать ни Братство, ни книгу.

На второй минуте ненависть перешла в истерию. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, стараясь заглушить одуряющий блеющий голос с экрана. Рыжеватая соседка Уинстона раскраснелась и разевала рот, словно рыба на суше. Даже тяжелое лицо О’Брайена побагровело. Он сидел очень прямо, его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно принимая на себя прибойную волну. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала кричать: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – внезапно схватила тяжелый словарь новояза и запустила в телеэкран. Словарь врезался Голдштейну в нос и отскочил; голос с экрана звучал все так же неумолимо. Уинстон вдруг осознал, что тоже вопит вместе со всеми и яростно лягает ножку стула. Двухминутка Ненависти была ужасна не тем, что ты обязан играть свою роль, напротив, ты просто не мог не поддаться общему настрою. Через полминуты уже не нужно было притворяться. Словно электрический разряд, толпу охватывали страх и гнев, исступленное желание убивать, истязать, крушить лица молотом, и люди против воли делались буйнопомешанными. Однако эта ярость оставалась отвлеченной, неперсонализированной эмоцией, которую можно было переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Так ненависть Уинстона в какой-то миг оказывалась обращенной вовсе не на Голдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и Мыслеполицию; в такие моменты сердце его тянулось к одинокому очерненному отступнику на экране, признавая в нем единственного поборника правды и здравомыслия в мире лжи. Однако в следующий миг Уинстон был един с людьми вокруг себя, и все, что говорили о Голдштейне, казалось ему правдой. Тогда его тайная неприязнь к Большому Брату сменялась обожанием, и Большой Брат вздымался надо всеми, как скала, превращаясь в неуязвимого, бесстрашного защитника от азиатских орд, а Голдштейн, несмотря на всю свою изоляцию, беспомощность и даже сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, который мог одной лишь силой голоса сокрушить целую цивилизацию.

Иногда можно было даже обратить свою ненависть волевым усилием на конкретный объект. Внезапно, диким усилием, каким отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон сумел перевести ярость с Голдштейна на темноволосую девушку позади себя. У него перед глазами замелькали отчетливые прекрасные галлюцинации. Он забьет ее до смерти резиновой дубинкой. Привяжет голой к столбу и истыкает стрелами, как святого Себастьяна. Овладеет ею и в момент оргазма перережет глотку. С небывалой ясностью он осознал причины своей ненависти. Потому что она была молода и красива и отрицала секс, потому что он хотел переспать с ней и никогда не сможет этого сделать, ведь ее прелестную гибкую талию, так и просившуюся в объятья, обнимал только жуткий алый кушак, агрессивный символ непорочности.

Ненависть достигла апогея. Голос Голдштейна перешел в настоящее овечье блеянье, и на миг его лицо обернулось бараньей мордой, которая плавно перетекла в фигуру евразийского солдата – огромный и ужасный, он наступал на зрителей, грохоча автоматной очередью. Казалось, он сейчас соскочит с экрана, так что некоторые в первом ряду отпрянули подальше. Но тут же раздался всеобщий вздох облегчения, когда враждебная фигура уступила место лицу Большого Брата – черноволосому, черноусому, исполненному могущества и загадочного спокойствия, – да такому огромному, что оно едва умещалось на экране. Никто не мог расслышать, что говорил Большой Брат. Скорее всего, лишь несколько ободряющих слов, из тех что произносят в пылу сражения – сами по себе невнятные, они вселяли уверенность уже тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата вновь поблекло, и на его месте жирным шрифтом возникли три лозунга Партии: