полная версия

полная версияТайны забытых миров

Гидронимы этих рек происходят от названий «лучезарный», «рассвет» (иногда «солнечный»). Это реки бассейна Мрассу и Томи: р. Мар/раса (ср. marici – лучи света), р. Уса (ср. usa – сверкающий, сияющий), р. Узас (ср. usas – утренний свет), р. Ушайка, р. Учас, р. Суртаиха, р. Сура или р. Сюрь (сурия – солнце; sura – вода).

Напомним, что солнечная река Марассу, как считали наши предки, является главным истоком или притоком реки Оби (Умар или Ямар, т. е. великий Мар). Значит, и другой древнейший вариант наименования Оби – древнетюркско-индоевропейский гидроним «Тара» (Аби-Дарья), как и его двойник «Мар», должен нести в себе название «свет». Это слово taruna (сан.) – только что взошедший (о солнце).

В топонимии у тюрков вода обозначается словом «су», которая также соотносится со словом «сус» (лучи солнца). В кетском языке «сес», так или иначе связанное с тюркским словом «сус» (лучи солнца), имеет понятие «река». Вполне возможно, что и другое тюркское значение реки слово «ÿс» (ÿÿс) – река – сочетается с индоевропейским us (уш) – рассвет, свет.

В самих гидронимах «Сура», «Суртаиха» можно усмотреть присутствие индоевропейского слова сурья (солнце) или sura (сан. – вода). Сравните: «сур» (хак.) – капля (воды на листьях растений, на траве, т. е. роса); или «сурнах» (хак.) – 1) капель; 2) поток дождевой воды (ср. «раса» – вода). Как мы помним по мифам «Ригведы», из Валы изливались подземные воды в виде дождя и росы.

Тюркские слова «сур» (роса), «сурнак» (поток дождевой воды) и санскритское sura (вода) одного этимологического и семантического источника и восходят к значению «солнечный» или «светлый». Значит, слово-гидроним «Сура» (река в бассейне Мрассу) так же соотносимо с «лучезарной» рекой Мара-сес, а «Суртаиха» (река в бассейне Томи) с «Томэм», т. е. самим солнцем или «горющим как огонь». Сравните, «там» (тюр. – кир.) – загораться, зажигаться; или «томэм» (кет.) – мать-жара.

Напомним, Сюрь (Сура) – река, правый приток Кабырзы (бассейн Мрас-Су). Название, скорее всего, образовано от индоевропейского sura (сан.) – вода, но не от тюркского «сур» – сине-серый. Формы «сюрь», «сура» получены в процессе усвоения гидронима русскоязычным населением. Суртаиха – река в бассейне Томи, протекает по г. Киселевску и Прокопьевскому району. Название будто бы дано по личному тюркскому имени Суртай. Здесь в XVIII–XIX вв. проживали ускатские телеуты. Одним из них и был Суртай. У алтайских телеутов до сегодняшнего дня встречается личное имя Суртай. Это наименование было дано по этногеографическому признаку. В переводе с тюркского оно могло означать «светлый» или «рыжий» (ср. кумандинцы – светлые маны [паны]).

Сыр – река, правый приток Чулыма. Название, видимо, образовано от sura (сан.) – вода, или от тюркского «сары» («сарыг») – желтый.

Так же алтайскую Мара-зас (Мрассу), рожденную от лучей солнца, нужно связывать со славянской Марой (утренняя заря). Мы не удивимся, если будет доказан единый очаг происхождения алтайской реки Мара-зас (Марасес, Мар/раса, т. е. Мрассу) и славянской богини зари Марцаны. Вероятно, под этим именем предки индоевропейских племен (андроновцы) еще в далекой Сибири подразумевали Зарю.

Свидетельством того, что реку Мрассу могли именовать словом «Мар», служит река Ак Марас – главный приток реки Мрассу. Не менее интересен гидроним реки Маручак, созвучное marici (сан.) – лучи света. Как и Марассу, эта река является притоком р. Томи (чуть южнее г. Кемерово). Сохранились древние слова «Марчыл» (Ах Марчыл) – мифическое название вершины Абакана и гора Мартюшиха (возле д. Вершино Биджа, Хакасия). Родственное им слово в санскрите – maru (гора, скала). В Хакасии существуют такие топонимы на «мар»: хутор Марча (возле д. Вершино Биджа) и деревня Марчелгаш (возле Шира, Хакасия).

Многие из андроновцев из степной долины Барабы устремлялись на восток навстречу своей богине Usas (Ушас) или Сурье (Солнце).

Usas (Ушас) – утренний свет, божество утренней зари, сестра Адитьев, дочь неба. Производные слова: 1) us (уш) – утро, рассвет, свет; 2) usra (ушра) – утренняя заря, корова, молоко; 3) usas (ушас) – утренний свет, рассвет (восходит, скорей всего, к usa [уса] – сверкающий, сияющий со значением «гореть», «загораться»). (Из загорающихся искр родилась славянская Мара, от лучей света алтайская р. Мара-сес [см. выше]).

У хакасов в топонимии сохранилось слово «ÿс» (ÿÿс) – река. В монгольском языке «ус» – река, вода. Эти названия так же следует соотносить с индоевропейским словом us (уш) – рассвет, свет. У тюрков и индоевропейцев прослеживается много общих производных слов от «уса». Сравните: «узах» (хак.) – лучина, щепка; «засветить лучину» (в старину: для освещения избы); «узур» (хак.) – тушить огонь; «уста» (каз. – кир.) – кузнец (мастер по огню); «учкун» (кир.) или «ÿшкын» (каз.) – искра, блестки; usra (ушра) – корова, молоко; «уз» (кир.) – молозиво; «ууз кымыз» (кир.) – кумыс из молока начального периода лактации кобылиц.

Андроновцы то уходили ближе к востоку, то, спустя поколения, возвращались в места обитания своих предков, т. е. в долины таких рек, как Уса, Узас, Учас и Ушайка. На наш взгляд, эти реки получили свои названия от появлявшейся на востоке утренней зори – usa, ставшей богиней Usas.

Река Узас – левый приток Мрассу. В устье р. Мрассу и р. Томи (район г. Междуреченска) с восточной стороны расположилась река Уса (см. Уша).

Возможно такое толкование гидронима «Узас»: название образовано из индоевропейского us (уш) – утро, рассвет, свет; и кетско-енисейского «сес» – река. Тогда Узас (из ус/сес) – «река-свет» или «светлая река».

Существует и впадающая с востока в Томь река Ушайка, быть может, обретшая свое название от созвучного ей индоевропейского «ушас» (сан.) – утренний свет. Имеется в бассейне р. Мрассу небольшая речка под названием Учас, так же вызывающая ассоциации с «Ушас». Река Чулым по-хакасски именовалась Уус, в бассейне которой расположился город Ужур (рядом д. Солнечный).

Есть предположение, что р. Томь с кетского означает Томэм (кет. – мать-жара) – в кетской мифологии женское божество, воплощающее положительное начало. Томэм находится на небе под солнцем или где-то на юге, в верховьях Енисея, откуда приходит весна. Часто Томэм даже отождествляется с солнцем, о ней говорят, что Томэм «горит как огонь». Ср. «там» (тюр.) – загораться, зажигаться.

Есть смысл задуматься, почему слово «Ка-Хем», т. е. Енисей, могло значить с индоевропейского не только ka (сан.) – вода, но также ka (сан.) – солнце.

Другое «солнечное» название Енисея – Чензей (авт. Чен сай, Чан сай) – вызывает ассоциации с «водой – светом», «лучезарной» рекой или «загорающейся» зарей. «Чан»/ «чен» (хак.) – гореть, загораться.

«Хакасы, живущие по Чулыму, употребляют еще гидроним „Чензей“ для нижнего течения Енисея (от слияния его с Ангарой и до устья). Заслуживает внимания топоним „Чензей тайгазы“ (букв. Енисейская тайга), под которым понимаются места обитания енисейских эвенков» (В. Я. Бутанаев).

Учитывая вышесказанное, можно предположить следующее. В гидронимах некоторых рек в Алатау присутствует один общий признак – это «вода – свет». Такая распространенность названий рек исключает простое совпадение и, конечно же, требует внимания и объяснения.

Одно из ряда таинственных наименований данной категории рек – это Сарасет. Возможно, коренным обозначением из числа «лучезарных» рек является «сар» – заря. Сарасет (Сар/рас/сет) – река в бассейне Мрас-Су. Наименование «сар» образовано от индоевропейского географического термина sara или saranyu (саранью) – утренняя заря, и кетского географического термина «сет» – река. Следовательно, Сарасет (из сара/раса/сет) – «река-заря». Современная форма получена в итоге фонетических изменений гидронима при его усвоении кетоязычным населением.

Река Сараса (в Алтайском крае, в устье рек Оби и Бии, истоки от горы Аргут, тут же рядом д. Рос/соши и д. Кол/баны) образована также от «сар» и «раса».

В бассейне верхнего Чулыма есть свои «Сар-расы»: это р. Сарала (Сар/ала) в Хакасии (приток Черного Июса) и оз. Сарас-кюль (по р. Белый Июс). Есть р. Сарушка (образована от «сараса») недалеко от залива Сыда (рядом р. Уза и гора Тара). Видимо, эти гидронимы на «сар» имели значение «река – заря».

Дальний родственник сибирского «Сарас» (Сар/рас) – это древне ведийская река Сарас/вати. На наш взгляд, Сарас/вати происходит от названия реки Сар/рас (см. река в бассейне Мрассу) или Сараса (в устье рек Оби и Бии), а также от vata (путь, дорога, огороженное место).

Следовательно, ведийская река Сарасвати (Сар/раса с добавленным «вати»), как и Томь, названная следом коров (см. «томоо» – след ноги), служила путеводителем к заре. Для андроновцев из долины Барабы река Томь (по мнению древних, являлась началом Оби) и есть река «Сарас» и «вати», т. е. древнейший географический указатель пути в священную землю Ману (Мöнi). Как известно, где-то на берегу реки Сарасвати мудрецом Ману была основана ведийская культура.

В верховьях реки Умар (Оби), за рекой Мар/расу, у истоков реки Томи (след) и Уйбат (след коровы) находилась сакральная для древних хакасов земля Мöнi. Напомним, Мöнi чир – сказочная страна вечной молодости и вечного лета. «Ÿлгерлiг сын кистiнде мöнi чир пар» – за хребтом Ульгерлиг (окружающим Хакасию) существует страна вечной молодости. «Том пазында Кизел тасхылнан Кiргелiг тасхыл аразында „мöнi cууг“ пар» – в верховьях Томи, между Кизел тасхылом и Киргелик тасхылом, есть Мöнi – источник с живой водой. Земля Мöнi сродни как по звучанию, так и по смыслу ведийскому Ману.

Цивилизация, созданная Ману, была уничтожена потопом, но самого его спасла рыба с рогом на голове, и он высадился на берег где-то в Гим/Алаях. Говоря о мифической рыбе с рогами, есть смысл бросить взгляд на древнее прошлое реки Оби (Аби).

«Аби называют алып-би – мать Иджика, любившую принимать облик гигантской рыбы Бойгал. В честь нее булгары зовут всех своих бабушек „аби“» (Джагфар Тарихи). Древние булгары р. Обь называли словом «Бойгал». Бойгал – большая рыба, кит. Выше мы уже отмечали, что некоторые рода хакасов возводили свои корни от рыбы.

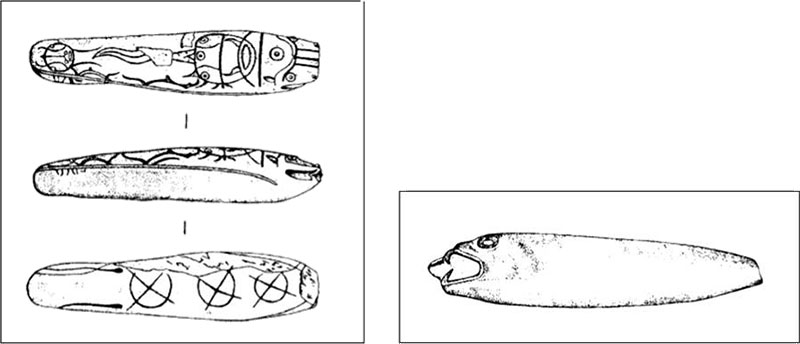

Рис. 57. Рогатая рыба Бойгал (Кер-балык).

Мифическая рыба хакасов Кер-балык представлялась рогатой (см. рис. 57). Как известно, ведийская культура была основана мудрецом Ману (не без помощи рогатой рыбы) в бассейне реки Сарасвати. Но реки с таким названием нет в Индии. По мнению современных исследователей, река Сарасвати будто бы пересохла в конце эпохи культуры долины Инда и до вторжения ариев до 1500 года до н. э.

Тогда возникает вопрос, зачем пришлым племенам восхвалять и воспевать несуществующую, тем более высохшую будто бы реку до их прихода в Индию? В связи с этим другой закономерный вопрос: откуда андроновские арии, создатели некоторых гимнов «Вед», могли знать о реке Сарасвати, и основать свою культуру на ее берегах? Ведь Сарасвати, восхваляемая в гимнах «Ригведы», являлась главной и святой рекой для ариев. Она наиболее часто упоминается в этом сочинении. В тексте Сарасвати воспевается как могучая, стремительная и набухающая от притоков река. Сарасвати, подобно реке Оби, очень полноводна и широка, даже бесконечна в своей величине. Действительно, Сарасвати, как она описана в «Ригведе», выглядит такой, как в иранской «Авесте» река Даити «с большим половодьем», т. е. со многими притоками (см. «Даити» выше).

Легенды изложены образным языком, поэтому мы рискуем сбиться с истинного пути интерпретации, если отнесемся к легенде о «лучезарных» реках как к обособленному мифу, вне его сопоставления с географией места обитания андроновцев Чулыма и их врагов «демонов» – пани-окуневцев.

О Сарасвати говорится как «о чистой реке в течении от гор к морю». Как нам представляется, речь может идти о полноводной реке Оби с многочисленными притоками. Ведь она, по мнению древних, и берет свое начало не только от реки Томи (не путать с Катунью и Бией), с гор Алатау (Валы), но и с Чулыма. В своем «течении от гор к морю», вернее, от Алатау (Валы) эта река впадает в Карское море (включая и Обскую губу).

Когда же воинственный Индра расколол Валу, то воды потекли из нее по земле на семь сторон. В гимне к Индре (I.32.12) читаем: «О Герой, ты завоевал коров, ты завоевал Сому, ты дал свободно течь семи рекам».

Как мы уже писали выше, индийская «Ригведа» и иранская «Авеста» (II–I тыс. до н. э.) называют древнюю страну предков ариев Sapta sindha (инд.) и Hapta hindu (ир.), что означает «Семиречье». Очевидно, что одно и то же наименование страны «Семиречье» и индоарийцы, и иранцы почерпнули в стране, являвшейся для них общей прародиной, и в дальнейшем перенесли его на различные занимаемые ими области.

Как мы помним, в «Ригведе» фигурирует восточная страна Вала (Алатау) с семью реками – «светами», занимаемая племенем пани, которое, в свою очередь, вытеснило предков ариев из их древней родины. Значит, в зоне самого крайнего расселения андроновских племен, т. е. в бассейне верхней реки Чулым (на севере Хакасии и юге Красноярского края), должен сохраниться индоевропейский гидроним «лучезарный» – «Раса». Это могла быть скифская река Тираса (по Геродоту), которая получила свое название от di (сан.) – светить, сверкать и от «расы» (сан.) – река. Как нам представляется, следы первой части геродотовского гидронима «Ти/раса» тянутся к индоевропейскому «ди», связанному «с первыми лучами света», а может быть, и «красной» зарей (см. sara – заря). Есть соблазн соотнести скифский гидроним «Ти/раса» с «Чи-ди» (по кит. – красные ди) – причулымскими дин/линами, т. е. скифами тагарской культуры (по Геродоту – бу/дины) или с родоплеменной группой «красных» (хызылар) у хакасов.

Родство «лучезарных» Тирасы и Сарасвати прослеживается на примере исторических событий, случившихся на берегах этих рек. У реки Тираса (река-свет) произошла «братоубийственная» война (по «Истории» Геродота). У реки Сарасвати (река-заря) на поле Курукшетри так же совершилась «братоубийственная» война (по инд. «Махабхараты»).

Эти два произведения составляют историко-культурное наследие индоевропейских народов, и географическая локализация «братоубийственной» войны на современных картах до сих пор сопровождается научными дискуссиями.

Источники мало повествуют о территориях проживания конкретных сибирских этносов, где и могло произойти рассматриваемое историческое событие. Но это лишь на первый взгляд.

Индийская «Махабхарата» (VIII–VII вв. до н. э.) и «История» Геродота (V в. до н. э.) помнят о том, что на севере Хакасии (или южнее Красноярского края в бассейне реки Тирасы [Чулым]) произошла «братоубийственная» война, давшая толчок для разделения индоевропейского народа еще в эпоху бронзы.

Геродот в V в. до н. э. писал о скифах: «Они (скифы) думают, впрочем, что со времен первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария прошло как раз только тысячи лет». Временной отрезок в тысячу лет от чулымских андроновцев (XVIII–XVI века до н. э.) до известной истории тагарских динлинов или бу/динов (VIII–VII века до н. э.) вроде бы подтверждает версию о великих битвах у реки Тирасы (современный Чулым).

Исход индоевропейских андроновцев из северных предгорий Саяно-Алтая, сражавшихся против панов (возможно, Пандавов на стороне Кауравов) в «братоубийственной» войне и потерпевших поражение, описан в древнеиндийском эпическом сказании «Махабхарата». Об этом периоде известно лишь по данным археологических раскопок, проведенных в северных районах Хакасии (район д. Андроново) и юга Красноярского края, а также по упомянутым выше письменным источникам древних литературных памятников и местных преданий. На основании этих сообщений мы и строим предположения о событиях того времени.

Одним из таких возможных событий и могла быть битва андроновских племен Обь-Чулымья против народа пани в долине реки Тирасы или Сарас/вати, т. е. Чулыма. Как мы писали выше, река Чулым, возможно, в древности называлась Раса (см. «Тирас» и «Сарас») или имела в своем наименовании такое корнеслово. Вероятно, восточным скифам – тагарским динлинам (народу «ди», описанных как «светлые», или от индоевроп. di – светить) – достался в наследство андроновский гидроним Тирас («ди» и «раса»).

Нименование равнины Курукшетра – Самантапанчака, т. е. буквально переводится как «место, окруженное пятью озерами». Есть ли смысл соотносить ведийскую реку Сарасвати, в бассейне которой находятся пять озер, с современным Чулымом в Хакасии, имеющая у истоков крупные озера: Шира, Беле, Итколь, Черное и Фыркал?

Назовем некоторые возможные индоевропейские гидронимы на «сар» и «рас» бассейна реки Чулым (Хакасия, юг Красноярского края), где осели некогда андроновские праарии. Это река Сарала (приток Черного Июса), озеро Сарас-кюль (в инд. сан. «Сарас» – озеро) по реке Белый Июс, река Сыр (приток Чулыма). Возможно, хак. «Июс» происходит от «ÿс» или «ус» (река-заря). Сравните также реки Алатау: Уса, Узас, Учас и Ушайка с корнем «ус» (река), us (утро, рассвет) или usa (утренняя заря).

К чулымскому «Раса» можно отнести упоминаемый хакасским ученым В. Я. Бутанаевым аул Майрас-тура (хак. Май/рас) – ныне деревни Марьясово и Новомарьясово по реке Чулым, получившие свои наименования от некогда андроновской реки – «рас»/ «раса». Знаменитая на весь мир деревня Андроново, в честь которой названа андроновская культура, находится в бассейне р. Чулым.

Филологический анализ «лучезарных» слов с гидронимами рек позволяет предположить, что в былые времена индоевропейские андроновцы и предки тюркских народов находились в непосредственном контакте. Самые ранние взаимодействия этих «родственных» по гаплогруппе R1 народов начались еще в эпоху бронзы на их прародине – на юге Сибири. Перечень слов, заимствованных друг у друга, оказался на удивление обширным. Значит, ряд слов был воспринят носителями как индоевропейской, так и древнетюркской речи из лексики еще нераспавшейся окуневско-андроновской общности.

Эти заимствования служат серьезным аргументом в пользу того, что прародина ариев находилась не только на востоке Европы, в степях Казахстана, но и на юге Западной Сибири. Вполне возможно, что восточной прародиной ариев была территория Обь-Чулымья, включая Минусинскую котловину, Томскую область и северную часть Кемеровской области. Из всего сказанного выше можно предположить, что путь по сакральным рекам (водам-светам) в страну восхода Солнца оказывается не только траекторией, но и образом жизни – паломничеством.

На краю миров Валы и Мары

Подробное изложение как истории, так и географии обитания народа пани потребует обсуждения большого количества отрывков из гимнов «Ригведы», в которых говорится об этом народе. Конечно же, скрупулезный анализ этого вопроса превышает масштаб этих глав, поэтому мы рассмотрим лишь в общих чертах историю взаимоотношений ариев и пани.

Мы постарались представить самих себя на месте андроновского человека, хотя бы мысленно «пожить в его шкуре», чтобы угадать, какие тревоги его волновали, какие заботы он старался разрешить. В нашем воображении разыгрался долгий путь ариев, так называемых андроновских племен на восток с разведывательно-авантюрными целями. Продвижение некоторых общин не только предполагало поиск лучших пастбищ и мест добычи железа, а имело, возможно, религиозное значение.

Путь, проложенный некогда андроновскими праариями до берегов Енисея, где и обитали окуневские пани, носил название «пант», позже стал именоваться древними булгарами Хон-юлы (Хон-чулы) или Чулым. Издревле существовали две реки с гидронимами Чулым: Западный Чулым, впадающий в оз. Чаны недалеко от оз. Индерь (так же служил ориентиром в пути для ариев Барабы), и Восточный Чулым, берущий свое начало из гор Ала (Вала) в северной части Хакасии и впадающий в Обь.

Однако впереди их пути ожидали сакральные горы враждебных народов, где простиралась непроходимая тайга гор Алатау (Валы) и протекала запретная космическая река Раса, которая ассоциировалась со змеиной рекой – Марой (Марассу).

Именно на восточной стороне, залитой солнечными лучами (по мнению ариев), за горами Алатау, находилась солнечная долина, окруженная змеиной «Красной» горой «Ала». Эти места, которые андроновцы назовут «Вала», и могли быть заселены окуневскими пани. Это потом, спустя столетия, восточные скифы названия рек Мара ис, Ис тара, а также «красных» гор от сибирской Валы перенесут на Балканскую Валахию (Паннонию). Их поздние воспроизведения – это река Марис, река Истра и горы Родопы (от греч. Ροδόπη – красные). (См. карта-схема № 5).

С появлением пришельцев в лице андроновских племен образ благого бога Алы искажается в последующем в змеевидного демона Валу или «рыжеватого» (красного) Змея. По мнению ариев, именно он вызвал холод, заточив коров – «лучи солнца» – в пещере. Этот Змей также закрыл пути течения «солнечных» рек, поглотил все воды и заключил их в своем чреве.

Арийцы-андроновцы вступили на территорию современной Хакасии не только северным путем, но, свернув с прямой дороги, пошли нижним (южным) путем, гораздо более длинным, оставляя при этом Алтайские горы (Горный Алтай) чуть южнее и справа. Вероятно, здесь так же происходили столкновения арийцев с панами (пани). Паны, представленные здесь окуневскими племенами, потерпели поражение, и их могущество на некий период было сломлено. Арийские же племена распространили свое владычество по всей территории Хакасско-Минусинской котловины.

Учеными установлено, что в конце окуневской культуры жители Хакасско-Минусинской котловины, обладавшие высокой культурой, были вытеснены со своего места нахлынувшими с запада андроновскими (праарийскими) племенами. Все это время (андроновской культуры) на их родных землях господствует народ-завоеватель. Под давлением этих новых пришельцев окуневцы смещаются не только за Енисей, но и в южные районы Минусинской котловины, стали продвигаться на восток и юг, т. е. в горы.

Очевидно, местное население (пани) после упорных боев (здесь помогают указания, имеющиеся в «Ригведе») обосновалось в горных районах Саяно-Алтая.

«Подальше убирайтесь прочь отсюда, Пани!Поднимайтесь (в горы), Пани, как можно дальше!Пусть выйдут коровы, меняя (свое место) в соответствии с законом».Пани (паны), потерпев поражение, пошли на существенные уступки, но их могущество не было сломлено. Движение андроновских племен в районы расселения окуневских панов вызвали миграции последних на территории большей части Южной Сибири, Горного Алтая и Забайкалья (культура плиточных могил). Андроновцы-«ф» достигли берегов Абакана, Среднего Енисея и осели в самом сердце земли Ман, или «Мöнi» (хак.). Арийцы распространили свое владычество по всей территории Хакасско-Минусинской котловины. Наконец, сбылись предсказания жрецов, и степные пилигримы обрели новую родину. Возможно, их именовали арьяманами (по названию их предков манов из земли Мöнi) и турвашами, т. е. предводителями туров (туруков – тюрков), о чем шла речь выше.

Здесь, после долгих странствий и кровопролитных сражений с местными жителями, андроновцы были принуждены прекратить свое движение на восток и частью ассимилировались с местными племенами. Они так и не смогли полностью завоевать долину Среднего Енисея, овладев только ее северной частью, в то время как на юге продолжали жить окуневские паны-туранцы. Тем не менее избежать разорительной войны андроновским ариям с потомками окуневских панов – «карасукскими» табанами, а позже и яванами, не удалось.

Как бы ни сложилась история главенствующих племен, все же господство над «дикими» племенами долгое время еще сохранялось за жреческим сословием окуневских панг, т. е. за уважаемыми пани. От них и происходят такие слова, как «пан» (сан.) – уважать, почитать, восхвалять; «пан» (славян.) – господин.

Кочуя в поисках новых пастбищ и угодий с места на место, андроновские арии неизбежно сталкивались с другими племенами и этническими группами северного Саяно-Алтая. Они именуют местные народы словами «дасью» – раб, чужак или «шудр» – презренный, не чистый. Скорей всего, названия «дасью» и «шудр» были даны по этнониму местных племен дасов (тасов) и чуды (чоды, чудар). От древних времен этих народов на Саяно-Алтае сохранились слова: «тас» (хак.) – раб, «чуда» (хак.), «чудар» (тув.) – неряха, «чодан» (хак.) – бедняк.

С этими дасю (название рабов и чужаков – местных племен дасов) и пришлось волей-неволей контактировать наиболее сильным первопроходцам, почитавшим воинственного Индру. Но были и предприимчивые группы, которые вступили на территорию нынешней Хакасии не только северо-западным, т. е. равнинным, путем, а пошли нижним (южным) путем, гораздо более тяжелым, через горы Алатау, т. е. Валы. При этом горы Алтая с Белухой, Монгольский Алтай, Западные Саяны с Абаканским хребтом оставались чуть южнее и справа, где следы пребывания их не отмечены. Андроновские объекты или памятники там не обнаружены, хотя в предгорно-равнинной зоне Саянских гор и Алтая (Верхнем Приобье) они зафиксированы в значительном количестве. Скотоводческо-земледельческое хозяйство легче вести в открытой степи, где луговых трав для скота было в изобилии, чем в горной местности. Другой причиной того, что индоевропейские племена Обь-Чулымья не проникли в горы Алтая, является общее ухудшение климатических условий, о чем упоминает иранская «Авеста». По мнению некоторых ученых, на середину и вторую половину II тыс. до н. э. приходится несколько периодов похолоданий.