Полная версия

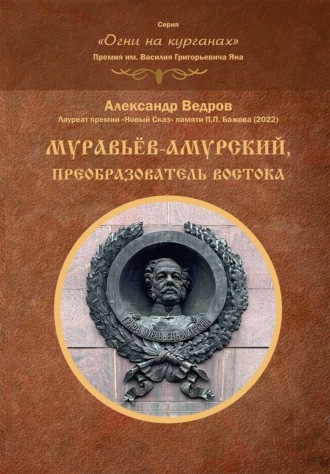

Муравьёв-Амурский, преобразователь Востока

– В Сибири народ распущенный, дак возьми их хорошенько в руки, – напутствовал император на заключительной встрече.

Но оказалось, что в этом деле Муравьёва наставлять было излишне – скорее, сдерживать. Он ворвется в Сибирь, как лев рыкающий, и с первого дня начнет крушить направо и налево, словно оказался в кавказской сече. Местные князьки не знали, куда бежать.

Екатерина Николаевна прихватила из Парижа попавшуюся ей брошюру «Военные максимы и мысли Наполеона», ставшую мужу незаменимой настольной книгой. Муравьёв не расставался с ней, обращаясь в запутанной обстановке и принятии трудных решений к полководческой мудрости и организаторскому опыту великого корсиканца, и не уставал благодарить Катеньку за догадливость в подборе лучшего подарка духовного свойства.

Февраль 1848 года. Генерал-губернатор всея Сибири прибыл в Красноярск, где взялся за дело о «золотых казенных остатках». Б. В. Струве писал в своих «Воспоминаниях о Сибири»: «Никогда и нигде подкуп не проявлялся в такой нахальной форме и в таких широких размерах, как в золотопромышленности». По схеме казнокрадов, при зачислении очередного прииска в «казенные остатки» в столицу направлялось ходатайство о присвоении права на его разработку какому-то высокопоставленному лицу. Странная складывалась картина: промышленность имелась, а доходов в казну – никаких.

Торжественный прием прибывшему генерал-губернатору, назначенный в Канске Енисейской губернии богачами Машаровыми, владельцами крупных золотых приисков, обернулся конфузом и отказом Н. Н. Муравьёва от установления еще и не начавшихся отношений. Чиновники и купцы мигом смекнули, с кем впредь придется иметь дело, а братья Машаровы через положенное время были объявлены несостоятельными должниками. Им и столичные связи не помогли. Период безнаказанного казнокрадства и сибирской вольницы перечеркнут одним днем.

* * *Из Красноярска – в Иркутск, в губернаторскую резиденцию, прозванную горожанами Белым домом, близким по проекту к столичному Смольному дворцу. Красивейшее здание с белыми колоннами, построенное еще в 1804 году по канонам строгого классицизма, в традициях античной архитектуры, сравнивали с царским дворцом. Величественным фасадом оно располагалось на берег Ангары, несшей перед окнами чистейшие байкальские воды. Южная часть дома выходила в сад, в котором жили дикая коза с зайцем, было много малины и других ягод. На первом этаже размещались служебный кабинет губернатора и приемные. На парадной лестнице гостей встречал огромный портрет Державина, подаренный поэтом владельцу дома, купцу М. В. Серебрякову, в благодарность за полученную соболью шубу. На втором этаже – высокая зала и гостиная; здесь же столовая и жилые комнаты. Поражала богатая внутренняя отделка, хрустальные вазы и мебель лучших столичных мастеров, двери из цельного красного дерева. В доме великолепная оранжерея с цветами, стены густо покрыты плющом, созревали лимоны, виноград и даже ананасы. На третьем этаже адъютантская комната и людские помещения. Здесь жили Михаил Семёнович Корсаков и Бернгард Васильевич Струве, более близкие хозяину люди. Они являлись к обеду.

При предшественнике Муравьёва, Вильгельме Руперте, Белый дом воспринимался не более как шедевром архитектуры, в котором проживал высокий сановник, числившийся губернатором Сибирского края. Что был, что не был, без особой разницы. Сибирь находилась в полном упадке и исполняла роль места ссылки, не более того, что вполне устраивало многих влиятельных вельмож. Хуже того, ревизия, проведенная сенатором И. Н. Толстым, выявила, что генерал-губернатор не только потворствовал спекулянтам разного пошиба, но и сам оказался нечистым на руку настолько, что правительство полагало предать его суду. Проштрафившегося губернатора от суда отвел Государь, приказавший уволить его по собственному прошению.

Толки о новом генерал-губернаторе в Иркутске как о человеке чрезвычайно способном, в короткий срок приведшем Тульскую область в добротное состояние, начались задолго до его приезда. В Иркутск прибыли ночью, а в девять утра Муравьёв принял полицеймейстера, затем Иркутского губернатора А. В. Пятницкого, названного при ревизии сенатором Толстым в числе «особенно неблагонадежных по наклонностям к корыстолюбию», только чтобы запросить от него прошение об увольнении. В большой приемный день губернаторская зала Белого дома была переполнена старшими чиновниками и столоначальниками, ведшими в экономике главную партию. Купечество и городская дума ждали приема в соседней гостиной. Наслышанные о грозе, пронесшейся в Красноярске, все находились в ожидании встречи притихшими и настороженными. Что час грядущий им готовит?

В воцарившейся тишине генерал-губернатор вошел быстрым шагом, в армейской форме. Лицо моложавое, волосы курчавые, светло-русые, слегка рыжеватые. Небольшие бакенбарды и усы. Необычность явления подчеркивалась рукой, подвешенной на груди. При смене погоды давала о себе знать рана, полученная на Кавказе, и генерал пристраивал руку на повязку. Он сухо принял доклад от Главного сибирского управления, молчаливо обошел выстроившийся первый ряд начальствующих лиц и покинул залу, оставив всех в недоумении и тревожных предчувствиях. Что дальше? Ждать, расходиться? Той порой Муравьёв находился в гостиной, где принял хлеб-соль от делегации городской думы.

Но вот в залу вошел адъютант и объявил о приеме генерал-губернатором столоначальников края. Остальные могли быть свободны. На этот раз Муравьёв повел беседу о своих планах и служебных делах, прервав ее неожиданным вопросом:

– А где здесь Мангазеев?

Мангазеев, начальник «золотого стола» Горного управления и один из столпов деловой Сибири, представился, польщенный высоким вниманием к собственной особе, но тут же был ошарашен ушатом опрокинутой на него ледяной воды:

– Я надеюсь, вы откажетесь от должности и не станете при мне служить, – без обиняков объявил Муравьёв столоначальнику, на том и прервав с ним разговор.

Ему не нужны были излишние объяснения с чиновником, замешанным во взяточничестве и в тех же мошеннических действиях с казенными остатками от приисков, уже известных по Красноярску. Свою решимость на уничтожение злоупотреблений в золотопромышленности он немедля перенес на иркутскую действительность. Когда Муравьёву пояснили, что губернаторских полномочий для увольнения высокопоставленного чиновника недостаточно, он распорядился затребовать от Мангазеева медицинскую справку, заведомо приказав врачебному отделу указать в ней болезнь, несовместимую с исполнением больным служебных обязанностей. Генерал-губернатор призывал правительство к созданию единой золотодобывающей компании со строгим учетом подоходных статей, но встречал круговое сопротивление. Шла невидимая экономическая война. В августе он написал записку на высочайшее имя с подробным описанием полной бесхозности в золотодобыче, которая произвела большое впечатление, но царь не брался за решительные действия.

Когда на забайкальского магната Кундинского посыпались жалобы со всего горнозаводского округа, то по команде Муравьёва «прекратить творившееся зло» его дом был окружен солдатами, магазины купца – опечатаны, и началась разборка с делами по притеснениям людей и кредитным долгам. В результате купец разорился. За контрабанду драгметаллами купец первой гильдии О. И. Марков был посажен в острог, лишен прав на кяхтинскую торговлю, а из-под надзора полиции вышел через шесть лет; тоже был разорен.

В сражениях за охрану государственной казны и в начавшейся чистке кадров Муравьёву приходилось прибегать к «запрещенным приемам», руководствуясь простым правилом: «Вору не место в кресле чиновника». Провинившегося частного пристава губернатор приказал выслать в казачьем сопровождении за пределы Восточной Сибири, а двух солдат за кражу со взломом местной лавки – закопать живыми, хотя через четверть часа страшную команду отменил. Министр Л. А. Перовский предостерегал своего ставленника от противозаконных действий, но получил объяснение, что Сибирью можно управлять только посредством террора. Решительные меры губернатора воспринимались двояко: кем-то – с ужасом, другими – с восторгом. К тому же Муравьёв умел и очаровывать, с кем-то заводил изящные разговоры, других осыпа́л наградами и быстрым продвижением по службе.

С разорением «осиного гнезда» золотопромышленников по Сибири понеслась молва о прибытии в край грозного хозяина. Одновременно с тем Муравьёв снискал на свою голову большой круг врагов и недоброжелателей не только в высшем свете, но и на местах. Написано было ему на роду, рыцарю честных правил, сражаться с ветряными мельницами отважно и повсеместно, а кто был с ним в союзниках? На пальцах одной руки пересчитать. Царя и его сына, великого князя Константина Николаевича, не участвовавших в спекуляциях, можно отнести не столько к союзникам, сколько к нравственным покровителям, ведь не царское занятие – погружаться в черновую работу по выявлению неугодных для государственной службы лиц. Перовский, направивший Муравьёва на отлавливание посягателей на казну, был далеко и мало влиял на обстановку.

В Петербурге на тот момент сложились два противоположных направления. К Западу тяготели канцлер К. В. Нессельроде, министр финансов Ф. П. Вронченко и министр юстиции граф В. Н. Панин, тогда как министр Л. А. Перовский, начальник Главного морского штаба князь А. С. Меншиков, граф П. Д. Киселёв строго держались русской политики. Пару лестных слов о графе Киселёве, истинном патриоте и активном участнике Отечественной войны. В начале карьеры граф сотрудничал с декабристами, позднее был настойчив в делах освобождения крестьян. Политику сторонников канцлера К. В. Нессельроде Муравьёв называл немецкой; Сибирь им была «глубоким мешком, куда спускались социальные грехи и подонки». Военное ведомство внешне занимало нейтралитет, не ввязываясь в гражданские противостояния. Промеж этих течений приходилось лавировать Н. Н. Муравьёву. Его спасало покровительство Государя и великой княгини Елены Павловны.

* * *Особенность Сибири – в нехватке чиновников, не говоря уже о честности. К приезду Муравьёва в провинции пышно процветали чиновничьи злоупотребления, царило всеобщее взяточничество. Губернаторские взбучки и распекания производили на чиновников впечатление оглушительных раскатов грома и метания молний. Учиненный разнос обер-провиантмейстера Егорова наводил ужас на присутствующих. При отстранении кадров губернатор не считался с заслугами и званиями. Иркутскому голове, купцу первой гильдии К. П. Трапезникову, как бунтовщику, пригрозил высылкой в закрытой повозке. Константин Петрович, человек в возрасте и почете, входил в высший эшелон купеческой элиты, торговал на Кяхте и владел десятком золотых приисков. Он дорожил близким знакомством с бывшим генерал-губернатором Сперанским и имел возможность прочувствовать разность в отношениях с двумя начальниками края. На другой день К. П. Трапезников подал в отставку с должности городского головы. Его сменил В. Н. Баснин, тоже купец. Появление Муравьёва стало тем громом после нависшей над Сибирью тучи, который раскатистым грозовым разрядом всколыхнул под собой все живое, очистил воздух от смрада и затхлости, открыв завесу к восходящей заре.

Команду губернатор подбирал по принципу преданности, честности и точности в исполнениях поручений. Ему нужна была надежная опора в управлении. «Людей достойных» набирал из внутренних российских областей, предпочитая выходцев из известных фамилий, но их не баловал, а разгонял по сибирским окраинам и верхом, и пешком, на оленях и на собаках. Особым доверием пользовались офицеры по особым поручениям, среди них: Б. К. Кукель, Н. В. Буссе, знакомые с Муравьёвым с молодых лет, – всего тринадцать чиновников. Высоко ценил перспективного П. В. Казакевича, составившего точную карту устья Амура. Избранным оказывалось неограниченное доверие.

Болеслав Казимирович Кукель, выходец из дворян Виленской губернии, инженер по образованию, – один из блестящих деятелей муравьёвского времени. По свидетельству А. П. Быковой, он «из военных блистал, будучи вторым лицом и сильнейшим после Муравьёва». Его называли «пером Восточной Сибири». Случались и странности, когда у него как у начальника штаба обнаружилось, наподобие гоголевских «мертвых душ», пятьсот одиннадцать солдат, не существовавших в природе. Двери его дома всегда были открыты, здесь можно было вкусно поесть и поухаживать за дамами. Был назначен военным губернатором Забайкальского края, но в 1860 году вернулся в Россию. Там оказался под арестом в связи с какими-то беспорядками польских арестантов, и то, скорее, за свое польское происхождение. После заступничества Н. Н. Муравьёва Болеслав Казимирович был освобожден с награждением орденом Святого Станислава за безупречную сибирскую службу. Умер рано, в сорок лет, и похоронен в Иркутске. Именно его, одного из всех, выделял Муравьёв, признаваясь в Париже после отставки, что «передал бы управление всем делом Кукелю».

Из других муравьёвских сподвижников отметим В. В. Гаупта, выпускника Московского университета, успешно заведовавшего канцелярскими архивами и составлением отчетов. П. П. Сукачёв управлял Первым отделением канцелярии, а его сын, В. П. Сукачёв, со временем станет городским головой и основателем знаменитой картинной галереи в Иркутске. П. Н. Кобяков, выпускник Пажеского корпуса, трудился председателем Иркутской казенной палаты. А. О. Стадлер, назначенный начальником Четвертого отделения имущественных отношений, фактически стал личным секретарем губернатора, но по наветам был уволен и переведен в Красноярск председателем губернского суда. Б. В. Струве, выпускник Лицея и сын известного астронома, начинал карьеру офицером по особым поручениям. Он быстро возвышался, но вызвал недовольство политикой в закупках зерна и неблаговидными поступками членов семейства, за что был переведен в Центральную Россию, где назначался губернатором Астраханской и Пермской областей.

Владимир Николаевич Зарин, боевой соратник по Кавказской войне и превосходная личность, назначен на должность иркутского гражданского губернатора, где отлично показал себя в честности и твердости. На правах старого сослуживца откровенно высказывал мнения и уравновешивал хладнокровием горячность Муравьёва. Впоследствии переведен во внутренние области из-за расхождений с Запольским по финансовым вопросам и назначался губернатором курским и владимирским. После отставки В. Н. Зарина Иркутскую губернию принял Карл Карлович Венцель. При Муравьёве высылки из Сибири станут своеобразной формой наказания. Среди таких наказанных оказался и Ахиллес Заборинский, выпускник Академии Генерального штаба. Дослужившись до должности начальника Восточносибирского штаба, Ахиллес Иванович получил замечание за «недочет в амурской сумме» и выехал из Сибири.

Из «сибирских самородков» были заметными Н. Ф. Кокорин, управляющий судами канцелярии, и И. В. Ефимов, управляющий казенным винокуренным заводом. Василий Ваганов, подпоручик топографии, в 1850 году исполнял поручение провести тайную рекогносцировку правого берега Амура, раньше входившего в российские владения, и в августе того же года с двумя казаками перешел реку Аргунь около укрепления Цурухайтуй, там и погиб. Торжественно похоронен в Иркутске. Это задание было дано из намерения Н. Н. Муравьёва присоединить Амур вместе с правым берегом. Тюменцев, родом из Сибири, считался самым дельным из начальников отделений Главного управления.

Сибиряк Г. Д. Скобельцын, выходец из приграничной Китаю даурской станицы Горбицы, казачий сотенный, ходил по Удскому краю в экспедиции подполковника Ахте. Оттуда, с Восточного Саяна, он вытаскивал занемогшего Ахте на своих могучих плечах, а позже служил надежной опорой в амурских сплавах, служил не за страх, а за совесть и награжден орденом Святого Владимира с получением прав потомственного дворянина. Находясь в глубокой старости, Гавриил Скобельцын откликнулся на десятилетие кончины Николая Николаевича Муравьёва, любимого командира, опубликованием мемуарных «Записок» в журнале «Исторический вестник». Успехи сибирского правления Н. Н. Муравьёва во многом объясняются умело подобранной командой единомышленников, преданных не только генерал-губернатору, но и России. Многие из них вели дневники воспоминаний, сохранили письма, отразившие переломную эпоху сибирского становления.

В Восточносибирском главном управлении до половины служащих имели высшее образование, среднее – каждый третий; две трети их – дворяне, офицерские дети – каждый пятый. Совсем неплохо для глухой окраины. «И все от него в восхищении, все наперерыв стараются угодить», – писал В. А. Римский-Корсаков, брат композитора. В Иркутске началась настоящая столичная жизнь с ее оттенками придворной интриги, с погоней за поручениями в надежде захвата лучших наград. Все же немногие уживались подолгу. Либерализм оканчивался там, где дело касалось губернаторских планов или мнений, тогда он становился деспотом, утверждал иркутский исследователь В. И. Вагин, автор двухсот научных работ. Рано или поздно Муравьёв избавлялся от лиц, смевших свое «суждение иметь». О том же писал В. П. Сукачёв, иркутский городской голова: «Фаворитизм, слабость к приближенным, самолюбивое их отстаивание было больным местом Муравьёва, много вредившим ему лично». Генерал-губернатор считал, что под его руководством «всякая личность, лишь бы она пользовалась доверием и была честна, может выполнить любую обязанность». Генерал уверовал в собственную непогрешимость. При столь светлом и мощном уме, возможно, он был и прав.

Взяточникам не оставалось ничего иного, как запустить в адрес гонителя острые стрелы доносов. Им, конечно, оставалась возможность отказа от порочной практики мздоимства, но она не привлекала бесшабашную русскую натуру, вкусившую сладость халявы. Казнокрадство – вековой бич российской экономики. Даже Пётр Великий не смог уберечь казну от разорительных набегов «полудержавного властелина» князя Меншикова, набившего личную мошну до размеров, сравнимых с российским бюджетом.

В Кяхте процветал тайный вывоз золотых монет, чем было обеспокоено Министерство финансов. Значимость этого перевалочного пункта определялась тем, что вся китайская торговля велась через него и равнялась оборотам Одесского порта. Муравьёв устроил ярое преследование контрабандистов, в первый приезд даже не пустил местных купцов в дом, а на улице во всеуслышание грозил им каторгой, кандалами и прочими сюрпризами. Впрочем, убедившись в бесполезности и ненужности мер, при которых торговля упала, добился от министерства беспошлинной торговли и свободного перемещения валюты в Китай.

Глава 2

Декабристы в Сибири

Поводом для доносов послужили визиты четы Муравьёвых к декабристам С. Г. Волконскому и С. П. Трубецкому. Предшественник Н. Муравьёва не проявлял желания к смягчению содержания декабристов и даже ужесточал его выше требований центра; женам декабристов не разрешалось бывать в общественных местах. Жены ссыльных стояли высоко во мнениях, но многие держались от них стороной, опасаясь ответственности от Руперта. И вдруг все перевернулось. По воспоминаниям известного врача Н. А. Белоголового, «дом Волконских оставался центром общественной жизни, все высшие чины усердно посещали его, поощряемые дружбой с Волконским главного начальника края Муравьёва».

Декабристы в Сибири – это большое и отдельное явление в общественной жизни глухого, заброшенного края. Бунтовщиков, осужденных после восстания 1825 года, в Иркутске ждали толпы сочувствующих людей. Эта черта народного сострадания вызвала живой отклик у декабриста Н. В. Басаргина: «Чем дальше мы подвигались в Сибири, тем более она выигрывала в глазах моих. Простой народ казался гораздо свободнее, смышленее, даже и образованнее наших русских крестьян… Сибирь снисходительно принимала всех без разбора».

Закованных в кандалы государственных преступников, к их удивлению, доставили к строению, которое из казенных каменных зданий выглядело более красивым. Что за почет? Здание оказалось тюремным замком, или острогом, собиравшим за своими стенами блестящее общество. Но первые впечатления мигом исчезли, едва арестанты переступили порог пристанища, столь привлекательного взорам несведущего люда. Декабрист Александр Михайлович Муравьёв, молодой корнет двадцати трех лет, надолго запомнил свое пребывание в заведении высокой архитектуры: «В дни января 1827 года нас ввели в комнату – грязную, мрачную, холодную, сырую… мы провели ночь, дрожа от холода. Мы оставались запертыми в ней несколько недель, умирая от голода». После посещения декабристов иркутским губернатором И. Б. Цейдлером содержание улучшилось. В годы сибирского изгнания декабристов и их жен поддерживал Е. А. Кузнецов, богатейший иркутский купец. В его доме по пути в Забайкалье останавливались Е. И. Трубецкая, М. Н. Волконская и Александра Муравьёва, жена Н. М. Муравьёва, декабриста, капитана Генерального штаба.

* * *По прибытии в Сибирь Николай Николаевич был радостно встречен родичами из того списка, который зачитывался великой княгиней Еленой Павловной, когда юный паж стоял за ее креслом. Александр Николаевич Муравьёв, сосланный без лишения чинов и званий, был принят на службу и назначен в Иркутске городничим. Квартиру ему выделили у Спасской церкви, рядом с живописным городским парком. Александр Муравьёв усердно занимался благоустройством города и завел в нем московские гулянья. Его квартира стала центром культурной жизни, жена и ее сестры были прекрасными пианистками, городничий играл на скрипке и вполне прилично пел, ублажая изысканный слух гостей.

С декабристами губернатора связывала не только дружба, но и совместные обсуждения действий по колонизации сибирских земель. Встречи с передовыми людьми российского общества, за четверть века изучившими условия и нужды края и внесшими огромный вклад в его хозяйственное и культурно-просветительское развитие, были чрезвычайно полезными в делах. Это были встречи единомышленников. Екатерина Николаевна помогала декабристу М. С. Лунину в выпуске сочинений, за которые несгибаемого борца упрячут в акатуйскую тюрьму. Муравьёв тайно вывозил переписку декабристов в столицу. Воодушевленные поддержкой декабристы охотно встраивались в муравьёвские преобразования.

Сергей Григорьевич Волконский, князь из рода Рюриковичей и герой Отечественной войны, первые десять лет в Сибири провел на каторге, остальные двадцать – в селе Урик, что под Иркутском, и в самом Иркутске. Ныне в его доме размещен Музей декабристов, в котором в прекрасном состоянии сохранились музыкальные инструменты, принадлежавшие Марии Николаевне Волконской: фортепиано (Вена) и рояль (Петербург). Мария Волконская, дочь героя Отечественной войны генерала Раевского, отличалась умом, образованием и была широко известна в культурной среде Санкт-Петербурга. Она имела идеальную красоту. С ее семьей был знаком Пушкин, посвятивший музе взволнованные строки:

Как я завидовал волнам,Готовым лечь к ее ногам!В «Записках княгини Волконской» читаем: «Приехав в город Иркутск, я нашла его красивым, местность живописною, реку великолепною». Долгие годы теплых отношений связывали Екатерину Николаевну Муравьёву с семьей Волконских, рядом с которыми располагался дом декабристов Трубецких.

* * *Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная графиня Лаваль, дочь французского иммигранта, жила припеваючи, ни в чем не знала отказа, пока не вышла замуж за русского полковника Сергея Трубецкого, завидного жениха, знатного, богатого и умного. Счастливая супруга, возымевшая все шансы стать генеральшей, незнамо и неведомо для себя оказалась женой государственного преступника, осужденного на сибирскую каторгу. С полковником приключилось распространенное в России горе от ума, а молодая жена поняла, что кроется за расхожей французской фразой «такова жизнь».

Через день после того, как С. Трубецкой был под конвоем отправлен в Сибирь, Екатерина Ивановна, светлый человечек и веселая резвушка, отправилась за мужем в тяжелейший путь, подавая подругам пример верности, благородства и мужества. С этим подвигом она вошла героиней в поэму Некрасова «Русские женщины», хотя имела французские корни:

Ужасна будет, знаю я,Жизнь мужа моего,Пускай же будет и мояНе радостней его!За ней в сибирскую глухомань последовали девятнадцать других женщин-декабристок. Хоть пиши еще девятнадцать поэм. Из Иркутска декабристов этапировали еще дальше, в Забайкалье, в тюремный острог при Петровском Заводе. Женам осужденных, разделяя участь преступников, приходилось жить кое-как, снимать дома или отстраивать собственные. Они основали целую улицу, названную Дамской. Дом Екатерины Ивановны, простой рубленый, окнами выходил на тюрьму и окружающие горы. Здоровье княгини было безнадежно подорвано. Через год преступников перевели из рудников в Читу, где они занимались общественно полезным трудом, мололи зерно на ручных жерновах и чистили конюшни.

В 1845 году супруги перебрались в Иркутск, и дома Трубецких и Волконских стали центром культурной жизни города, который охотно посещали Муравьёвы. Князь Сергей Петрович занимался изучением края, сельским хозяйством и медициной. Хозяйка, Екатерина Ивановна, радушно принимала молодых чиновников, служивших под началом генерал-губернатора Муравьёва. Весной 1854 года Екатерина Трубецкая скончалась, собрав невиданно многолюдные похороны. На церемонии прощания с княгиней, поменявшей столицу на суровую Сибирь, присутствовал генерал-губернатор. Она похоронена на территории Знаменского женского монастыря, возле которого стоял первый дом Трубецких. Чугунная оградка могилы изготовлена на Петровском заводе. Это место свято чтится по настоящее время.