Полная версия

Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше

К тому же общества нельзя строго разделить на общины охотников-собирателей и земледельческие цивилизации[99]. Известные нам современные безгосударственные народы – это охотники-собиратели, живущие небольшими группами, вроде племени!кунг-сан в пустыне Калахари и инуитов в Арктике. Они сохранили свой образ жизни только потому, что живут в труднодоступных местах земли, на которые никто другой не претендует. Поэтому мы не можем считать их типичными представителями наших доисторических предков, живших, скорее всего, в более благоприятных условиях. Еще недавно собиратели жили в долинах и на берегах рек, богатых рыбой и дичью, что позволяло им вести более благополучный и сложноорганизованный оседлый образ жизни. Индейцы Тихоокеанского побережья на северо-западе Северной Америки, известные своими тотемными столбами и церемонией потлача, – яркий тому пример. Вне досягаемости государства живут и племена Амазонии и Новой Гвинеи, которые не только занимаются охотой и собирательством, но вырубают и выжигают в джунглях клочки земли для выращивания бананов и сладкого картофеля. Их жизнь не так аскетична, как жизнь «классических» охотников-собирателей, но все же они гораздо ближе к ним, чем к оседлым земледельцам.

Когда первые крестьяне осели на земле и начали выращивать зерновые и бобовые растения, разводить одомашненных животных, их число резко выросло и появилось разделение труда: теперь одни люди питались пищей, которую выращивали другие. Но развитые государства и правительства появились далеко не сразу. Сначала роды объединялись в племена, соединенные родством и культурой, а племена – в племенные союзы с общим лидером и поддерживающей его свитой. Одни племена предпочитали заниматься пастбищным животноводством, они мигрировали вместе со скотом и продавали продукты животноводства оседлым земледельцам. Ветхозаветные евреи как раз и были пастухами, сформировавшими объединения племен примерно в те времена, что описываются в Книге Судей.

С зарождения сельского хозяйства до появления на сцене настоящих государств прошло еще около 5000 лет[100]. Это произошло, когда более могущественные племенные объединения с помощью военной силы подчинили себе другие группы и племена, способствуя дальнейшей централизации власти и появлению ниш для специализированных классов вроде солдат и ремесленников. Растущие государства строили крепости, города и другие защищенные поселения и изобрели письменность, позволившую им делать записи, собирать налоги и дани, учреждать законы, чтобы держать подданных в подчинении. Мелкие государства, покушавшиеся на благосостояние своих соседей, вынуждали тех обороняться, и в результате крупные государства поглощали более мелкие.

Среди разных обществ антропологи выделили множество подтипов и переходных классов и заметили, что не существует цивилизационного лифта, который бы автоматически превращал простые общества в сложные. Вожди и племена могут существовать неограниченно долгое время, например дожившие в Европе до ХХ в. черногорские племена. А когда государство рушится, ему может наследовать племенная система, как в греческие темные века (время действия поэм Гомера), последовавшие за крахом микенской цивилизации, и в европейские Темные века, наступившие после падения Римской империи. Даже сегодня многие части неэффективных государств – Сомали, Судана, Афганистана и Конго – это, по сути, союзы племен, управляемых вождями; только вождей мы теперь называем полевыми командирами[101].

Поэтому нет никакого смысла изучать исторический рост и спад насилия, нанося число смертей на отметки на линии времени. Если мы и увидим, что у какого-то народа уровень насилия снизился, так это потому, что изменился вид социальной организации, а не потому, что прозвенел будильник истории. Если такие изменения вообще случаются, они происходят в разное время. Также не приходится ожидать равномерного спада насилия, начиная с племен кочующих охотников-собирателей и переходя к рассмотрению более сложных обществ оседлых охотников-собирателей, земледельческих общин, а затем малых и крупных государств. Глобальных изменений стоит ждать только с появлением первой формы социальной организации, стремящейся снизить насилие внутри своих границ. И это будет централизованное государство, Левиафан.

Это не значит, что любое раннее государство было содружеством, власть в котором образуется в результате общественного договора, принятого гражданами (как считал Гоббс). Правление во времена первых государств было больше похоже на бандитское «крышевание»: могущественные мафиози экспроприировали ресурсы местных жителей в обмен на защиту их от враждебных соседей и друг от друга[102]. В этих условиях снижение насилия было на руку и господам, и подданным. Как фермер заботится, чтобы его животные не поубивали друг друга, так и правитель будет стараться удержать подданных от распрей и взаимных налетов. Подданные сводят счеты, имущество переходит из рук в руки, но, с точки зрения правителей, все это – чистые убытки.

~Тема насилия в догосударственных обществах долго оставалась политизированной. Веками считалось, что первобытные люди были свирепыми варварами. Декларация независимости США, например, сетует, что король Англии «пытался направить на жителей наших границ безжалостных индейских дикарей, известный способ войны которых представляет собой поголовное избиение всех возрастов, полов и состояний».

Сегодня этот отрывок кажется архаическим и оскорбительным. Словари предостерегают нас от использования в отношении примитивных народов слова «дикий» (savage, которое в английском языке родственно понятию «лесной», sylvan), а с учетом того, что нам сегодня известно о геноциде коренных американцев, устроенном европейскими колонистами, авторы Декларации независимости выглядят не лучшим образом. Современная озабоченность достоинством и правами каждого народа не позволяет нам высказываться слишком откровенно об уровне насилия в дописьменных культурах, да и «антропологи мира» успешно нанесли на них руссоистский макияж. Маргарет Мид, например, описывала культуру новогвинейского племени чамбри (чамбули) как сексуально-перевернутую, поскольку мужчины чамбри украшали себя кудрями и макияжем, но умалчивала о том, что право на эти «женственные» знаки отличия завоевывалось убийством члена соседнего племени[103]. Антропологи, не поддерживающие подобные «мирные» трактовки, обнаруживают, что их неожиданно лишают возможности посещать места, в которых они работают, им вчиняют иски о защите чести и достоинства, а коллеги из профессиональных сообществ очерняют их и даже обвиняют в геноциде[104].

Да, по сравнению с современными войнами схватки между племенами могут показаться почти безобидными. Мужчины, имеющие претензии к соседней деревне, назначают тамошним мужчинам встречу в определенное время в определенном месте. Стороны стоят, выдерживая расстояние, которое их копья и стрелы едва могут пролететь. Они ругаются, проклинают и оскорбляют друг друга, бахвалятся, посылают стрелы и бросают копья, уклоняясь от стрел и копий противника. Как только один-два воина оказываются убитыми или ранеными, противостояние заканчивается. Само собой, эти шумные представления наводили наблюдателей на мысль, что битвы примитивных народов были ритуальными и символическими, совсем не похожими на знаменитые побоища между народами цивилизованными[105]. Историк Уильям Экхардт, автор часто цитируемого высказывания, что с течением времени насилие значительно возросло, писал: «Группы охотников-собирателей, числом от 25 до 50 человек каждая, вряд ли могли устроить настоящую войну. Им не хватило бы людей и оружия для ведения боевых действий, у них было мало причин для раздоров и недостаточно излишков, чтобы оплатить войну»[106].

Только в последние 15 лет такие свободные от своекорыстных политических интересов ученые, как Лоуренс Кили, Стивен Леблан, Азар Гат и Йохан ван дер Деннен, начали систематический сбор данных, касающихся частоты и разрушительности военных действий догосударственных народов[107]. Реальные цифры убитых в племенных войнах показывают, что безобидность таких конфликтов весьма условна. Во-первых, любая стычка может перерасти в побоище, усеивающее поле битвы мертвыми телами. Во-вторых, когда группы из нескольких десятков мужчин конфликтуют на регулярной основе, даже одна-две жертвы за одно столкновение повышают долю насильственных смертей, которая и так высока по любым стандартам.

Основная же ошибка вытекает из неспособности различать два вида насилия, важных даже при изучении поведения шимпанзе, – это стычки и набеги. Больше жизней уносят не шумные стычки, а внезапные набеги[108]. Отряд проникает во вражескую деревню перед рассветом, сначала всаживают стрелу в вышедшего по нужде бедолагу, затем расстреливают тех, кто выглядывает из хижин, чтобы узнать, что происходит. Стены пронзают копьями, стреляют через двери и дымоходы, поджигают хижины. Сонных людей убивают десятками, а к тому времени, когда жители деревни наконец организуют защиту, атакующие уже растворяются в лесу.

Нередко нападающие истребляют всех жителей деревни поголовно или же убивают всех мужчин и уводят всех женщин. Другой бесшумный, но эффективный способ уменьшить численность врага – засада: воины прячутся в лесу вблизи от чужой охотничьей тропы и убивают каждого проходящего по ней мужчину из вражеского племени. Еще одна тактика – вероломство: племя делает вид, что готово примириться с врагами, приглашает их на праздник, на котором, по сигналу, ничего не подозревающих гостей убивают. По отношению к одиночке, забредшему на чужую территорию, тактика та же, что и у шимпанзе, – нападать без предупреждения.

Мужчины в догосударственных обществах (а это практически всегда мужчины) относятся к войне предельно серьезно – и в вопросах тактики, и в том, что касается вооружений. Они изготавливают химическое, биологическое и осколочное оружие[109]. Они мажут наконечники стрел ядами, добытыми из ядовитых животных, втыкают их в тухлое мясо, чтобы рана загноилась. Наконечники прикрепляют к древку так, чтобы оно легко отламывалось, – тогда жертва не сможет вытащить острие. Воины часто вознаграждают себя трофеями – головами, скальпами и гениталиями врагов. Они не берут пленных, хотя иногда могут притащить одного в деревню и запытать до смерти. Уильям Брэдфорд, один из прибывших на «Мэйфлауэре» колонистов, писал о коренных жителях Массачусетса: «Не довольствуясь умерщвлением врага, они с наслаждением подвергают его кровавым пыткам, как то: с живых сдирают кожу острыми раковинами, отрезают понемногу конечности, поджаривают их на углях и поедают на глазах у жертвы»[110].

Хотя нам неловко читать, как европейские колонисты называют аборигенов «дикарями», и мы справедливо обвиняем их в лицемерии и расизме, такие рассказы о зверствах местного населения – не выдумка. Существует множество свидетельств ужасающей жестокости племенных войн. В 1930-х гг. одно из племен группы яномамо, живущее в дождевых лесах Венесуэлы, похитило Хелену Валеро. Вот что она впоследствии рассказывала об одном из налетов:

Тем временем со всех сторон прибывали захваченные женщины с детьми… Мужчины начали убивать детей; маленьких, побольше, они убили их множество. Дети пытались бежать, но их ловили, бросали на землю и убивали из луков, пришпиливая стрелами к земле. Взяв самых маленьких за ножки, они били их о деревья и камни… Все женщины плакали[111].

В начале XIX в. английский каторжник Уильям Бакли сбежал из австралийской тюрьмы и три десятилетия безбедно прожил в племени аборигенов ватаурунг. Он оставил свидетельства об их образе жизни, в том числе о военных обычаях:

Приблизившись к расположению врага, они спрятались и лежали в засаде, пока все не утихло. Дождавшись, когда большинство вражеских воинов уляжется группами там и сям и уснет, наши налетели на них, нескольких ранили, а троих убили на месте. Враг стремительно бежал, оставив оружие и амуницию в руках противника, бросив раненых, которых добили бумерангами. Три громких вопля увенчали триумф победителей. Тела убитых они ужасно изуродовали, отрезав им руки и ноги острыми камнями, ракушками и томагавками.

Когда женщины увидели, что их мужчины возвращаются с победой, они тоже подняли громкий крик, вытанцовывая в диком экстазе. Мертвые тела бросили на землю и принялись бить палками – люди, казалось, свихнулись от возбуждения[112].

О подобных случаях свидетельствовали не только жившие среди туземцев европейцы, но и сами аборигены. Роберт Насрук Кливленд из эскимосского племени инупиатов в 1965 г. вспоминал:

На следующее утро налетчики атаковали лагерь и убили всех остававшихся там женщин и детей… В вагины убитых женщин они затолкали нельму, а потом пришедшие из Ноатаки взяли Кититигаагваат и ее ребенка и отступили к верховьям реки Ноатак… Почти дойдя до деревни, они изнасиловали Кититигаагваат и бросили ее и ребенка умирать…

Несколько недель спустя охотники на карибу из Кобука вернулись домой, нашли разлагающиеся останки своих жен и детей и поклялись отомстить. Через год или два они отправились на север в верховья Ноатак в поисках врага. Вскоре они наткнулись на большую группу нуатаагмиутов и тайно последовали за ними. Однажды утром люди из лагеря нуатаагмиутов заметили большое стадо карибу и бросились в погоню. Пока они отсутствовали, налетчики из Кобука убили всех женщин в лагере. Они отрезали им гениталии, нанизали на веревку и быстро направились в обратный путь[113].

Каннибализм долго считался квинтэссенцией первобытной дикости, и антропологи были склонны отмахиваться от сообщений о каннибализме, считая их кровавыми наветами со стороны соседних племен. Но в последнее время криминологическая археология доказала, что каннибализм был очень распространен в доисторическую эпоху. Об этом свидетельствуют человеческие кости с отметками человеческих же зубов; кости, приготовленные и разбитые, как кости животных, а потом выброшенные вместе с пищевыми отходами[114].

Некоторым из таких костей 800 000 лет – это время появления Homo heidelbergensis, гейдельбергского человека, общего предка современных людей и неандертальцев. Следы человеческого белка были найдены в кухонной посуде и в экскрементах древних людей. Вероятно, каннибализм был настолько обычным делом в доисторическую эпоху, что даже повлиял на эволюцию человека: наш геном содержит гены, необходимые для защиты от так называемых прионных болезней, которыми рискуют заразиться каннибалы[115]. В подтверждение этого можно привести свидетельства очевидцев, например записи миссионеров о том, как воин-маори насмехался над засушенной головой вражеского вождя:

Ты хотел убежать, да? Но моя боевая дубинка догнала тебя. И когда тебя сварили, ты стал моей едой. И где твой отец? Его сварили. Где твой брат? Его съели. Где твоя жена? Здесь она сидит, она теперь моя жена. А где твои дети? Вот они, с грузом на спине, носят еду – они теперь мои рабы[116].

Многие ученые считают образ безобидных собирателей вполне правдоподобным, потому что им трудно вообразить цели и мотивы, которые могли бы подтолкнуть первобытных людей к войне. Вспомните, например, утверждение Экхардта, что у охотников-собирателей «было мало причин для раздоров». Но у существ, появившихся в результате естественного отбора, всегда есть причины воевать (что, конечно, не значит, что они всегда будут это делать). Гоббс писал, что у людей, в частности, есть три причины для войны: нажива, безопасность и убедительное сдерживание. Люди в догосударственных обществах воюют по всем трем причинам[117].

Собиратели могут воевать из-за территории – охотничьих угодий, источников воды, берегов и устьев рек, месторождений ценных минералов вроде кремния, обсидиана, соли или охры. Они могут угонять скот или воровать заготовленную пищу. И очень часто они воюют из-за женщин. Мужчины могут захватить соседнюю деревню с единственной целью – увести женщин, которых они будут по очереди насиловать и поделят в качестве жен. Они могут напасть по какой-то другой причине и забрать женщин как «бонус» или потребовать женщин, обещанных им в жены, но не доставленных в условленное время. Молодые мужчины порой воюют ради трофеев, славы и других знаков удали, особенно если по их обычаям это необходимо для получения статуса взрослого.

Люди в догосударственных обществах также нападают ради безопасности. Дилемма безопасности, или гоббсовская ловушка, не дает им покоя: если их заставляет беспокоиться их малочисленность, они заключают союзы с соседними деревнями, а если видят, что вражеский альянс слишком разросся, наносят упреждающие удары. Воин яномамо как-то сказал антропологу: «Мы устали воевать. Мы больше не хотим убивать. Но враги коварны, и доверять им нельзя»[118].

Но самый распространенный мотив военных действий – это месть, которая служит нехитрой политикой сдерживания потенциальных врагов, повышая ожидаемые ими издержки будущих атак. Ахилл в «Илиаде» описывает психологическую черту, свойственную людям всех культур: гнев «в зарождении сладостней тихо струящегося меда, скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает!»[119]. Племена мстили за грабеж, измену, вандализм, браконьерство, похищение женщин, предполагаемое колдовство, сорванные сделки и предыдущие акты насилия. В одном кросс-культурном исследовании выяснилось, что в 95 % обществ люди полностью поддерживают идею «жизнь за жизнь»[120]. Племенные народности не только чувствуют, как пламенный дым возрастает в груди, но и твердо знают, что их враги ощущают то же самое. Вот почему они иногда убивают всех до единого жителей вражеской деревни, понимая, что любой выживший захочет отомстить за погибших родственников.

Уровень насилия в государствах и догосударственных обществах

Хотя данные о насилии в догосударственных обществах разрушают стереотип о миролюбии охотников-собирателей, они не дают оснований судить, был уровень насилия в их эпоху выше или ниже, чем в так называемых цивилизованных обществах. В истории современных государств нет недостатка в ужасающих зверствах и расправах, и не в последнюю очередь над аборигенным населением всех континентов, а количество жертв военных действий между ними достигает восьмизначных цифр. Только посмотрев на эти данные, мы сможем понять, повысила цивилизация уровень насилия или же снизила его.

Конечно, если смотреть на абсолютные цифры, цивилизованные общества бьют все рекорды. Но на какие величины мы должны смотреть – на абсолютные или на относительные, вычисленные пропорционально величине населения? С точки зрения морали выбор довольно скользкий: что хуже – гибель 50 % популяции в сотню человек или же гибель 1 % популяции в один миллиард? С одной стороны, человек, которого пытают или убивают, страдает одинаково сильно независимо от того, с каким количеством других людей разделяет он свою судьбу, так что именно объем страдания должен вызывать наше сочувствие и привлекать внимание. Но ведь можно рассудить и так, что оборотная сторона удачи родиться – шанс умереть преждевременной или жестокой смертью от насилия, болезни или в результате несчастного случая. Так что мы можем записать число людей, которые в данном времени и месте без помех прожили свою жизнь полностью, в колонку «добро» и будем сверять с ней «зло», то есть число жертв насилия. А попросту можно спросить: «Если бы я жил в то время, каковы бы были мои шансы стать жертвой насилия?» Эта логика, касается ли она доли в популяции или же риска погибнуть для каждого отдельного индивида, приводит нас к выводу, что, сравнивая вредоносность насилия среди обществ, мы должны фокусироваться не на абсолютном количестве актов насилия, а на его пропорциональном уровне.

Давайте посмотрим, что произойдет, если мы примем за разделительную линию возникновение государств и по одну сторону поместим охотников-собирателей, охотников-земледельцев и другие племенные группы (всех эпох), а оседлые государства (также всех эпох) – по другую. Ученые недавно собрали достоверные данные о количествах насильственных смертей в догосударственных обществах во всей доступной антропологической и исторической литературе. Получить такие сведения можно из двух источников. Во-первых, из демографических данных, собранных этнографами: нас интересует число смертей у народов, которые они изучали на протяжении длительных периодов времени[121]. Во-вторых, у археологов, раскапывающих захоронения и изучающих запасники музеев в поисках признаков убийства[122].

Как можно установить причину смерти, если жертва умерла сотни или тысячи лет назад? Иногда доисторические скелеты находят вместе с палеолитическими уликами с места убийства: наконечником стрелы или копья, застрявшим в кости, как случилось с Эци и человеком из Кенневика. Но и косвенные улики бывают недвусмысленными. Археологи ищут на древних скелетах повреждения, характерные для нападений на человека: вмятины на черепе, нанесенные каменными орудиями отметины на костях конечностей или черепе, специфические повреждения локтевых костей (например, перелом Монтеджи, который человек получает, прикрывая голову руками). По некоторым признакам можно отличить травмы, полученные еще живым человеком, от повреждений, полученных в результате контакта останков с внешней средой. Живые кости ломаются как стекло, и края перелома острые и неровные; мертвые кости ломаются как мел, края перелома чистые и ровные. Если в месте повреждения кость разрушается не так, как в нетронутых областях, скорее всего, она была сломана уже после того, как окружающие ткани отмерли. Археологическими уликами могут быть военные укрепления, щиты, оружие наподобие томагавков (которые бесполезны на охоте) и сцены сражений, нарисованные на стенах пещер (некоторым из них более 6000 лет). И тем не менее подсчеты археологов обычно занижены, потому что такие причины смерти, как отравленная стрела, инфицированная рана, поврежденный орган или артерия, не оставляют следов на костях жертвы.

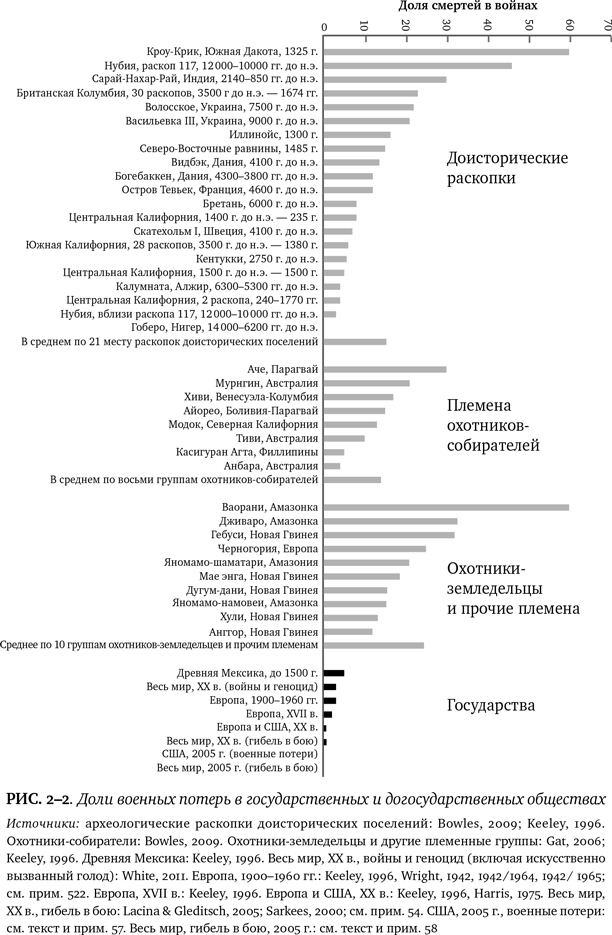

Зная примерное число насильственных смертей, перевести его в проценты можно двумя способами. Первый – подсчитать их долю. Эта пропорция даст нам ответ на вопрос: «Каковы шансы погибнуть от руки другого человека, а не от естественной причины?» График на рис. 2–2 показывает такую статистику на трех примерах догосударственных народов (скелеты доисторических времен, охотники-собиратели и охотники-земледельцы) и для различных централизованных государств. Давайте проанализируем.

Верхняя часть списка отражает уровень насильственных смертей, подсчитанный по данным археологических раскопок[123]. Это скелеты охотников-собирателей и охотников-земледельцев из Азии, Африки, Европы и обеих Америк в период от 14 000 г. до н. э. до 1770 г., во всех примерах – задолго до появления государственных обществ или первого контакта с ними. Уровень насильственных смертей варьирует от 0 до 60 %, в среднем – 15 %.

Следующие цифры относятся к восьми современным или недавно существовавшим обществам, которые добывали пропитание преимущественно охотой и собирательством в Америке, Австралии и на Филиппинах[124]. Средняя доля смертей в войнах здесь всего на волосок от среднего, оцениваемого по данным раскопок: 14 %, с разбросом от 4 до 30 %.

В предпоследнюю группу я объединил догосударственные общества, которые занимаются в разных пропорциях охотой, собирательством и земледелием. Все они из Новой Гвинеи и дождевых лесов Амазонии, за исключением черногорцев, последнего европейского племенного общества, в котором количество насильственных смертей близко к среднему по группе: 24,5[125].

И в конце мы видим данные, касающиеся обществ с государственным устройством[126]. Самые ранние относятся к городам и империям доколумбовой Мексики, в которой 5 % смертей были насильственными. Несомненно, это было опасное место, но при этом уровень насилия составлял всего 3/5 от среднего в доисторическом обществе. Что касается современных государств, простор для выбора широк: сотни политических объединений, десятки столетий и множество видов насилия (войны, убийства, геноцид и так далее), так что тут нет единственно «верной» оценки. Но мы можем сделать сравнение максимально справедливым, выбрав самые жестокие времена и страны и добавив кое-какие цифры, касающиеся сегодняшнего положения дел в мире. Из главы 5 мы узнаем, что самыми жестокими столетиями за последние полтысячелетия европейской истории были XVII в. с его кровавыми религиозными войнами и XX-й, принесший две мировые войны. Историк Куинси Райт оценил уровень смертей в войнах XVII в. в 2 % и долю погибших в боях первой половины XX в. в 3 %[127]. Если добавить сюда последние четыре десятилетия XX в., доля будет еще ниже. Расчет, включающий американские военные потери, снижает общую цифру до менее чем 1 %[128].

Сегодня, с опубликованием двух массивов количественных данных, которые я буду рассматривать в главе 5, исследования проблем войны проводятся с большей точностью. По самым скромным подсчетам, за весь XX в. в боях погибло около 40 млн человек[129]. («Гибель в бою» относится к военнослужащим и гражданским лицам, убитым непосредственно в сражениях.) Если мы сопоставим это количество с цифрой в 6 млрд человек, скончавшихся на протяжении XX в., и не будем принимать во внимание некоторые демографические тонкости, окажется, что только 0,7 % населения Земли полегло на поле боя за эти 100 лет[130]. Даже если мы утроим эту цифру или умножим ее на четыре, чтобы учесть непрямые смерти от вызванных войной голода и болезней, это все равно не сравняет разницу между государственными и догосударственными обществами. А если добавить смерти от геноцидов, чисток и других устроенных людьми бедствий? Мэттью Уайт, исследователь насилия, с которым мы познакомились в главе 1, считает, что на долю всех этих причин, вместе взятых, приходится около 180 млн смертей. И даже это повышает долю насильственных смертей в XX в. всего до 3 %[131].