Полная версия

Война альтруистов

Тем не менее, сербские и черногорские силы даже вместе с повстанческими частями имели слишком мало людей, оружия и боеприпасов, чтобы противостоять врагу. Сербское ополчение насчитывало не более ста тысяч человек при максимальном напряжении сил страны, и такая тотальная мобилизация сильно сказывалась на качестве войска. Черногорцы отчаянным усилием могли поставить под ружье лишь немногим более 25 тысяч бойцов. Против них действовало сорокамиллионное государство, способное при куда меньшем напряжении выставить 400 тысяч солдат. Черногорцы сумели удерживать фронт и даже перешли в контрнаступление, а вот Сербия быстро оказалась в критическом положении. Попытки наступления под командой Черняева ничего не дали. Вскоре османы нанесли контрудар, и сербы оказались в совсем уж отчаянной ситуации. Черняев телеграфировал сербскому князю Милану о невозможности продолжать войну. Войска потерпели поражение, и балканцы могли теперь рассчитывать только на помощь России.

Борьба лебедя, рака и щуки

Пока сербы, черногорцы и добровольцы вели свою войну, дипломаты пытались распутать клубок балканских противоречий мирным путем. Теоретически это было возможно. Однако попытки выработать приемлемое решение натолкнулись на нежелание Турции идти на уступки.

Османская империя переживала очередной период нестабильности. Султан Абдул-Азиз начал ярко, а закончил бесславно: весной 1876 года заговорщики, в частности, деятельный Мидхат-паша, вынудили правителя Турции отречься от престола и заключили его в тюрьму, где злополучный государь почти сразу «покончил с собой».

Преемник, Мурад V, не обладал самостоятельностью и правил всего несколько месяцев. Мидхат объявил его сумасшедшим и тоже сверг. «Трехмесячный» султан и действительно показывал признаки душевного нездоровья, слишком часто прикладывался к бутылке, так что инсинуации в его адрес могли быть и справедливы. Чехарда закончилась только с восшествием на престол нового султана, Абдул-Хамида II, который удержался на вершине и был низложен уже в ХХ веке. Понятно, что всё это не добавляло Порте договороспособности.

Султан Абдул-Хамид II

Вскоре русский посол в Стамбуле граф Игнатьев передал новому султану ультиматум, требуя заключить перемирие с Сербией под угрозой разрыва дипломатических отношений. Поскольку следующим шагом неизбежно становилась война, османы поддались. На границе с Черногорией продолжались вялые перестрелки, но и только. Александр II чувствовал себя превосходно, полагая, что дело практически сделано. Император вовсе не рвался в бой. Свои мотивы он изложил на встрече с московским дворянством:

«Я знаю, что вся Россия вместе со мною принимает живейшее участие в страданиях наших братий по вере и по происхождению; но для меня истинные интересы России дороже всего, и я желал бы до крайности щадить дорогую русскую кровь. Вот почему я старался и продолжаю стараться достигнуть мирным путем действительного улучшения быта христиан, населяющих Балканский полуостров».

Правда, далее Александр заметил, что если «…мы не добьемся таких гарантий, которые обеспечивали бы исполнение того, что мы вправе требовать от Порты, то Я имею твердое намерение действовать самостоятельно и уверен, что в таком случае вся Россия отзовется на Мой призыв, когда я сочту нужным и честь России того потребует».

Побуждения, как видим, вполне естественные, разумные и благородные. Однако от воли одного человека события зависеть не могут, и теперь предстояло преодолеть твердолобость Стамбула.

Весной 1876 года увидел свет совместный меморандум МИД России, Германии и Австро-Венгрии. От Турции требовали прекращения боевых действий, вывода из зоны конфликта основной массы войск, материальной компенсации пострадавшим и сохранения за повстанцами права на владение оружием. Вскоре к меморандуму присоединились Франция и Италия. Эти требования встретили противодействие только со стороны Великобритании, однако и там маневры правительства существенно сдерживались общественным мнением.

В попытках найти приемлемый для всех вариант урегулирования прошло несколько месяцев. В конце 1876 года в Константинополе состоялась конференция с участием великих держав, на которой Турцию поставили перед необходимостью создать автономные христианские районы. Турецкая сторона как могла оттягивала начало переговоров, а затем представители султана объявили, что требования держав посягают на независимость и неприкосновенность государства.

Всего несколько дней спустя Турция объявила об отказе выполнять решения конференции, и 20 января 1877 года встреча завершилась без всякого результата. Более того, турки отказались принять даже существенно более мягкие условия, предложенные Британией. Удивительная неуступчивость, особенно если учесть, что все туркофильские движения на западе оказались полностью дискредитированы. Даже в Британии, последовательно сопротивлявшейся усилению России на Балканах, общественное мнение оказалось слишком сильно шокировано рассказами об османских зверствах, а отказ Порты принять английские условия уничтожал пространство для маневра. Россия договорилась о нейтралитете с Австрией. Османская и Российская империи остались один на один.

Хотя финансовое ведомство не желало этой войны, считая – и справедливо – что она окажется для страны очень дорогим мероприятием, хотя сам Александр не хотел бросаться в омут, обрекая на гибель тысячи людей, царь не мог не прислушиваться к обществу, которое слишком однозначно требовало освобождения балканских славян. Наконец, после всех дипломатических усилий Россия не могла отступить и сохранить при этом лицо. Дело становилось решенным.

Началась мобилизация. Армию, которой предстояло действовать на Балканах, возглавил великий князь Николай Николаевич. Это кадровое решение выглядит не самым удачным. Конечно, нельзя сказать, что великий князь вовсе не имел отношения к военной службе. Напротив, к 1870-м годам он уже приобрел серьезный служебный опыт, и назначением обязан не только родственным связям, но и выдающимся военачальником его тоже не назовёшь.

12 апреля последовало официальное объявление войны. Начался самый, пожалуй, альтруистический вооруженный конфликт русской истории. По выражению историка Керсновского, Александру II предстояло теперь вторично стать Освободителем.

Наследники янычар

Турция встречала новую войну в скверном положении. Политически она оказалась одинока. Против Черногории боевые действия продолжались, против Сербии могли возобновиться, против Румынии – могли начаться. По отдельности эти страны не представляли угрозы, но в совокупности заметно осложняли Порте жизнь. Более того, султан не мог быть спокоен ни за Персию, ни за Австрию, ни за Грецию. Вступление в войну любой из этих сил делало и без того непростое положение османов очень тяжелым. Вдобавок турки должны были опасаться проблем на домашнем фронте: Босния и Болгария далеко не успокоились. Финансы, как мы видели выше, оказались расстроены еще до войны. Тем не менее, Оттоманская империя не собиралась сдаваться просто так.

Турция располагала многочисленным, но довольно рыхлым войском, состоящим из регулярных и резервных войск, ополчения, вспомогательных подразделений из нацменьшинств. Войска комплектовали по призыву. Христиан, однако, не призывали, что с одной стороны сокращало численность армии, с другой – повышало надежность контингента.

Что выгодно отличало турецкую армию от русской, так это лучшая насыщенность современными винтовками, в данном случае – системы Пибоди-Мартини. Турки успели перевооружить большую часть своей пехоты и создать крупные склады боеприпасов.

С другой стороны, Турция страдала от неоднородного и плохо обученного офицерского корпуса. Отдельные хорошие офицеры и полководцы имелись, но о системной подготовке говорить не приходилось. Медицинская служба была в зачаточном состоянии, логистика оставляла желать лучшего. Крупных учений не проводили.

Нельзя при этом сказать, что войска султана вовсе ничего не умели. Турки эффективно и быстро создавали полевые укрепления, зачастую армия султана показывала и стойкость, и храбрость на поле боя. Войска привыкли переносить лишения и были способны выдержать многое. В отличие от пехоты и конницы, артиллерия имела неплохую матчасть, включая крупповские пушки, и обладала квалифицированными энергичными офицерами.

Турки собирались измотать русских упорной обороной крепостей. В качестве опорной плиты такой защиты выступал «крепостной четырехугольник»: Рущук, Шумла, Варна и Силистрия. Крепости позволяли османам стреножить наше наступление, а затем ударами по флангам уничтожить наступающую армию.

Характерно, что хотя на деле боевые действия разворачивались в основном за пределами этого четырехугольника, сама идея обороны с опорой на крепости оказалась вполне разумной.

Турецкий флот располагал значительными силами, но фактически оказался очень плох, и в боевых действиях участвовал мало.

В целом турецкие вооруженные силы, конечно, не были первоклассной современной армией. Но сама Турция в эту эпоху – полноценная держава второго эшелона, и разгромить её – не самая тривиальная задача.

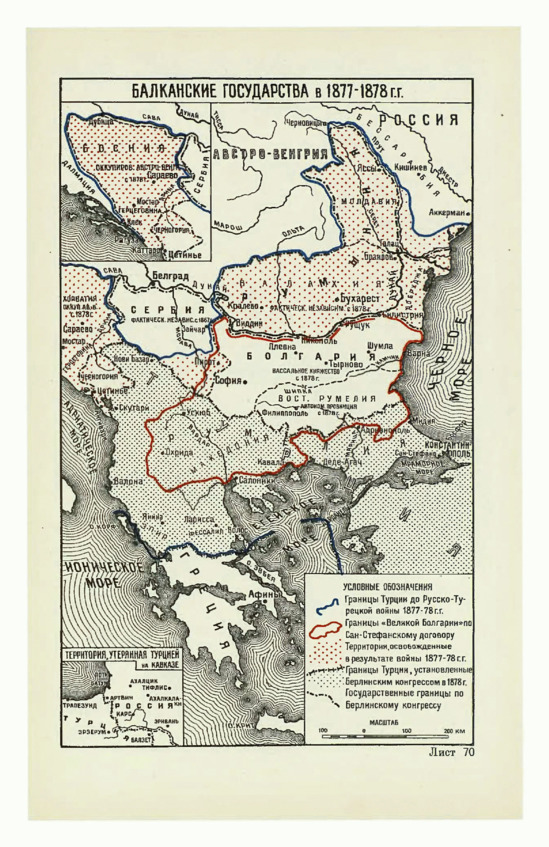

Общая карта Балкан с территориальными изменениями по итогам войны. Л.Г.Бескровный, атлас карт и схем по русской военной истории; М., 1946

ГЛАВА 2. ТЕМНЫЕ ВОДЫ ДУНАЯ

Середины для нас нет: или за Дунаем, или в воды Дуная – Драгомиров

План русского генштаба был решительным и даже дерзким. В каком-то смысле он напоминал позднейший шлиффеновский замысел войны против Франции. Русские не собирались лезть в «четырехугольник крепостей», теряя время и силы. К тому же подавляющее превосходство (даже монополия) турецкого флота на Черном море превращало любые операции у побережий в рискованную затею. Замысел состоял в том, чтобы обойти турецкие укрепления по дуге с запада, прикрыться от возможных ударов, перехватить балканские перевалы, преодолеть хребет и быстрым движением выйти к Константинополю. В целом план удался – правда, утратил одно из главных своих достоинств: быстроту операции.

Движение русских войск по Румынии до Дуная представлял собой не наступление, а марш с оружием на плече. Четыре корпусных колонны втянулись на чужую территорию. Дунай – весьма серьёзное препятствие. Южный берег высок, крут и господствует над северным. Река шириной в километр – превосходный естественный рубеж, и турки намеревались использовать все преимущества своего положения.

Кроме полевой армии офицеры султана рассчитывали на речную флотилию в два десятка броненосных судов. Однако здесь их ожидало полное фиаско. Русские заранее спланировали и форсирование Дуная, и действия против этой флотилии. Дунай блокировали минными заграждениями, для чего в Браилове устроили склад – оттуда ночами уходили для постановок маленькие пароходы и лодки. Сами мины выглядели довольно просто: герметичный бочонок со взрывчаткой подтапливался с помощью якоря. Фарватер засеивался в несколько рядов. Если турки обнаруживали работы и открывали огонь, по открывшимся батареям или мониторам тут же принимались стрелять русские орудия, установленные вдоль берега. Работы по устройству батарей приходилось вести в основном по ночам: при свете дня движение тут же вызывало стрельбу с другого берега или появление речного монитора. Но ход удался – русские командиры сумели расстановкой орудий по румынскому берегу и минированием почти парализовать движение на реке.

Своеобразный эпизод этой борьбы за воду: пока турки были заняты перестрелкой с батареями, хозяйственные матросы периодически наведывались на турецкий берег на пустых барках – пограбить турецкие склады с углем.

Разумеется, офицеры султана пытались противодействовать усилиям русских. Кроме небольших перестрелок эта борьба вылилась в настоящее сражение у острова Мачин, за которым был спрятан город и речной порт. 29 апреля броненосный паровой корвет «Люфти-Джелиль» попытался прорваться мимо русских позиций. Батарея поручика Самойло, оборудованная прямо на берегу, сначала пристрелялась, а потом выпалила одновременно из пушки и мортиры. Выстрел, несмотря на предельную дистанцию, получился образцовый: «Люфти-Джелиль» получил попадание в крюйт-камеру, взорвался и мгновенно затонул в облаках дыма и пара. Посланные к месту взрыва катера нашли в живых только одного матроса из всех 219 человек команды. Русские эвакуировали выжившего, забрали флаг и удалились. Все это происходило на глазах у румын, собравшихся посмотреть на бой.

Алексей Боголюбов, «Взрыв броненосца Люфти-Джелиль». Отлетающая дымовая труба – реальная деталь. Позднее ее нашли в доброй сотне метров от места гибели корабля

Две недели спустя лейтенанты Дубасов и Шестаков, командиры паровых катеров, окончательно соскучились от саперной работы на реке и задумали нахальную операцию против мониторов. Русские не располагали полноценными боевыми кораблями, но лейтенанты придумали способ управиться с неприятелем. Выбрав туманную и дождливую ночь, русские на четырех катерах вошли в Мачинский рукав, где расположились несколько турецких судов, включая монитор «Сейфи». Катера сумели подойти вплотную и подвести под монитор шестовые мины. Первый взрыв разваливает корму «Сейфи», фонтан воды окатывает Дубасова и его команду с ног до головы. Для верности лейтенант командует Шестакову, чтобы тот тащил свою мину. Турки пытаются стрелять в темноте, но одна пушка все время дает осечки, а другие не могут никуда попасть.

Второй взрыв. Монитор тонет с тяжелыми повреждениями, на катерах нет потерь. Правда, русским пришлось пережить несколько неприятных минут: на катере Шестакова пришлось очищать винты от застрявших между ними обломков турецкого судна, пока сам Шестаков палил по туркам из револьвера. С тонущего монитора катер осыпали ружейным огнем, но, по счастью, дело закончилось благополучно. Один из катеров получил попадание ядром в корму, но никого из моряков не задело.

Это сочетание минной войны с удачными диверсиями привело к практически полному прекращению турецкой активности на реке. Сухопутные войска могли заняться подготовкой к преодолению Дуная. На другом берегу башибузуки и черкесы жгли деревни, и вечерами с русской стороны реки видели зарево.

Турецкая стратегия строилась на реакции на действия русских – переправа наших сил через Дунай рассматривалась как нежелательное, но весьма вероятное зло. Принципиальная слабость такого подхода состоит в том, что дальнейшие шаги противника можно и не угадать.

В результате, имея лишь незначительный перевес в числе (а с учетом турецких резервов даже уступая), русские могли выбирать места атак и заставлять османов принимать бой на своих условиях. Мостов через Дунай на театре боевых действий не существовало, так что в любом случае предстояло форсирование реки. Заранее были приготовлены паровые катера, частью приобретены у румын переправочные средства, а разведка загодя определила наиболее удачное направление для перехода реки. Командование остановилось на районе Никополя.

Русские не пожалели усилий, чтобы скрыть настоящее место переправы. Перед тем как начать настоящее форсирование, решили провести высадку у Браилова. Реку преодолели практически без сопротивления, и даже соорудили мост – проблема была в том, что он никуда не вел: турецкий берег как раз подтопило разливом Дуная. Вскоре еще один небольшой отряд высадился у Галаца. Попытки турок сбросить его в воду не увенчались успехом. Русские не только удержались на плацдарме, но даже захватили Буджакские высоты напротив.

Итак, одна из наших колонн успешно преодолела реку. Однако основным силам предстояло миновать вражеские укрепрайоны и перейти Дунай значительно западнее, в районе Систово, примерно в 40 верстах от Никополя.

Операция у Галаца совершенно запутала турок. Теперь русские должны были сделать решительный шаг. Авангардом при переправе командовал Михаил Иванович Драгомиров. Много изучавший иностранные армии, поездивший по театрам военных действий Европы в качестве наблюдателя, он не имел пока опыта командования крупными силами в бою, но теперь проявил себя блестяще. После того как турки оказались окончательно дезориентированы, дивизия Драгомирова сорвалась с места и начала переправляться у Систово. Против 16 батальонов и 6 эскадронов Драгомирова оборонялся единственный батальон и один эскадрон турок, но вскоре предстояло ожидать турецкий отряд, дежуривший неподалеку. Драгомиров тщательно провел рекогносцировку перед финальным броском, в десанте каждый знал свой маневр. Солдаты располагались на ночлег без палаток, в садах, причем им велели без нужды не показываться на открытом месте. Детали операции даже императору сообщили всего за 5 часов до ее начала, а за два дня береговые батареи начали обстрелы по всему дунайскому берегу, маскируя реальный район высадки. Понтонеры выдвигались к назначенному месту в величайшей тайне, прикрываясь домами и заборами. В маскировочных мероприятиях участвовал даже император: он выехал к Никополю и гарцевал с эскортом на кургане, пока батареи остервенело били по турецкому берегу.

Драгомиров. Портрет кисти И. Репина

В это время у Систово подходили к концу последние приготовления. Перед наступлением Драгомиров обратился к солдатам с короткой речью: «Отбоя или отступления не будет. Фронт всегда там, где неприятель».

15 июня в час ночи русские начали переходить Дунай. Солдаты грузились на понтоны и катера в черной зимней униформе – чтобы не выделяться в темноте. Единственным человеком в белом был генерал Скобелев, не имевший никакого задания и пошедший с десантниками добровольцем. Несмотря на яркий лунный свет, русские долго оставались невидимы для неприятеля: их скрывала тень от высот на южном берегу. Вскоре Луну закрыли тучи. В кромешной тьме лодки пробирались к берегу. Говорить запрещалось, плыли в молчании. Общим ориентиром стала лощина, где в Дунай впадает ручей Текир-дере: в этом месте склоны относительно пологие. На середине реки, у острова, три понтона сели на мель, но солдаты сдвинули их руками.

Николай Дмитриев-Оренбургский, «Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года»

Когда первым лодкам оставалось до берега всего несколько сот шагов, десант заметили. Поднялась пальба, сначала робкая, затем все более активная. Лодки и понтоны уже ударялись о берег. Бой шел сначала в виноградниках и на склонах небольшой лощины, затем переместился дальше от берега. Ружейной и пушечной стрельбой турки потопили понтон с парой гаубиц (часть людей, к счастью, вытащили из воды плывшие мимо уральские казаки), но Волынский полк и казачьи части почти сразу захватили плацдарм. По ночному времени централизованное управление высадкой быстро рухнуло, но благодаря тщательной подготовке русские и в ночной темноте атаковали решительно и успешно. Командование взяли на себя поручики и капитаны, подходящие турецкие отряды расстреливали в упор импровизированные тактические группы пехотинцев, казаков и артиллеристов. Даже Скобелев, несмотря на генеральский чин, был в этой команде скорее первым среди равных. Михаил Дмитриевич в принципе не кланялся пулям, и лично водил людей в штыки. Лодки и понтоны приставали в разных местах и в разное время, солдаты и офицеры перемешивались, но тут же присоединялись к первым попавшимся отрядам. Сразу образовались три очага боя: группа штабс-капитана Остапова на полверсты западнее лощины, потом сотня казаков-пластунов, и прямо у Текир-дере – отряд капитана Фока. Еще две роты вышли на берег восточнее. Непрерывно прибывали новые группы. Все эти отряды вели самостоятельные бои, но поскольку офицеры и солдаты знали общий замысел, взаимодействие наладилось на удивление легко, причем наступление не могла замедлить даже гибель офицеров, руководивших тем или иным отрядом.

На берегу повсюду шли рукопашные. Противники выскакивали друг на друга из темноты и тумана, и для многих эта встреча оказывалась последней. Один из солдат потом вспоминал, как уже насаженный на штык турок еще пытался зарезать его ножом. Бойца спас случившийся рядом офицер, который дострелил османа из револьвера. В какой-то момент турки почти прорвались к берегу, но в этот момент высадилась сводная рота гвардии. Капитан Фок тут же забрал ее себе и со всеми, кто еще держался на ногах, пошел в рукопашную. Турок отбросили.

С другого берега Дуная навесом била артиллерия, подавляя турецкие батареи. Турецкие отряды, стекавшиеся к плацдарму со всех сторон, начали обстреливать реку, и вторая волна десанта пострадала сильнее, чем первая: в телах некоторых солдат потом найдут по десятку пуль. Вода вокруг понтонов кипела от выстрелов. Некоторые лодки сносило течением: там не осталось живых людей. Но это была уже агония: плацдарм попал в руки победителей, а на южный берег прибывали все новые батальоны. К рассвету в лощине, где высаживались основные силы, не осталось ни одного живого турка. Последние выжившие отстреливались из мельницы и сдались только после того, как здание подожгли. Окончательно надежды турок утопить десантников в Дунае разрушились с рассветом, когда на место прибыл пароход с баржами. Через реку перешла сразу стрелковая бригада. Турецкая артиллерия оказалась почти подавлена. Какая-то пушка принялась стрелять по перевязочному пункту на острове, но ее быстро подбили, уложив рядом расчет. Драгомиров появился на плацдарме под утро, взял короткую паузу для организации атаки, а затем русские рванулись на Систовские высоты, которые очистили в коротком отчаянном бою. После полудня болгары в Систово увидели израненных турецких солдат, беспорядочно бегущих через город, а в два часа дня ликующие толпы уже встречали русских. Минский и Волынский полки в этом сражении заслужили георгиевские трубы, и заслужили сполна: войска действовали без понукания, решительно, инициативно, и за 14 часов обесценили Дунай как оборонительный рубеж. Победители потеряли 324 человека погибшими и 381 ранеными. Турецкие потери неизвестны.

Николай Дмитриев-Оренбургский, «Штыковой бой на Систовских высотах»

Почему русские так эффектно преодолели мощную водную преграду? Систовское сражение подтверждает старую истину: важнейший этап боя – подготовка к нему, причем не только перед самим сражением, но и много заранее – на этапе обучения солдат и офицеров. Нельзя не отметить дерзости, даже гусарства Драгомирова. Командующий дивизией настолько хорошо обучил солдат и офицеров в мирное время и настолько успешно подготовил высадку, что мог себе позволить атаку в кромешной тьме, рассчитывая, что рядовые и младшие офицеры будут действовать успешно даже при фактическом отсутствии управления. Еще за 11 дней до переправы Драгомиров отдал приказ по дивизии, содержавший такой пассаж:

«Никогда не забывать объявлять перед делом, что собираемся делать. Последний солдат должен знать, куда и зачем он идет. Тогда если начальник и будет убит, людям не только не теряться, но еще с большим ожесточением лезть вперед».

И действительно, импровизированные группы, «боевые артели», как называл их сам Драгомиров, полностью оправдали надежды. Инженерное обеспечение операции, предварительная разведка, маскировка, которую организовали с почти маниакальной тщательностью – все, что могло быть сделано заранее, было сделано заранее. В результате сложнейшая операция увенчалась полным успехом.

Пока инженеры наводили мосты к дунайскому плацдарму, пока на южный берег подтягивались основные силы корпуса, а затем и всей армии, отдельную – и как оказалось позднее, важнейшую для хода войны – операцию провел генерал Иосиф Гурко. Его Передовой отряд (16 тысяч солдат, 32 пушки) выделили для захвата важнейшего из перевалов через Балканы – Шипки. Решение, опять-таки, решительное и наглое: Гурко предстояло действовать в отрыве от основных сил армии и перехватить важнейший пункт, за который турки не могли драться иначе как со всей яростью.

Иосиф Гурко

К тому моменту Гурко уже более двадцати лет тщетно бегал за войной. В 1848 году поручиком лейб-гусарского полка он не смог поучаствовать в экспедиции в Венгрию, во время Крымской кампании попросился в Севастополь, но пока переучивался на пехотного офицера, бои закончились. Однако теперь он догнал главную войну в своей жизни.