Полная версия

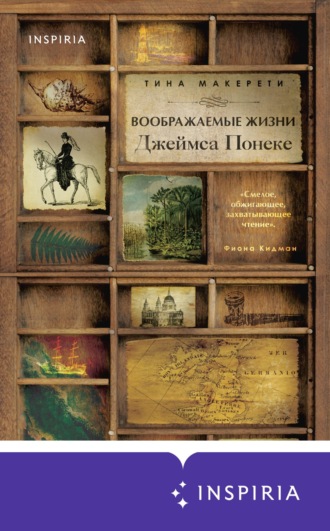

Воображаемые жизни Джеймса Понеке

Иногда отец приходил разделить трапезу с пастором и послушать проповедь, но он никогда не заходил в белый дом. Теперь мне понятно, каким он был важным человеком, потому что пастор выходил встретить его и садился рядом, даже на голую землю. Я усаживался к отцу на колени и водил пальцем по линиям татуировок на его ногах, пока не стал слишком взрослым для таких интимностей. Отец нежничал со мной и не шлепал даже тогда, когда я дергал за волоски и заставлял его морщиться. Но лицо его трогать было нельзя. Даже я это знал. Борозды moko[11] притягивали мое любопытство, и отец рассказал мне, что в этих рисунках жили мои предки, что каждая линия и изгиб рассказывали историю нашей whakapapa[12] и что это было наше самое священное знание, которое записано на его лице, записано в его плоти и крови чернилами нашей земли. Как ты баловал меня, Папа, и как я тебя подвел, потому что я больше не могу пересказать ту родословную и не заслужил права носить ее на себе. Я оказался так далеко от нашей whakapapa, хотя знаю, ты сказал бы, что она течет у меня в жилах, подобно тому, как море течет по Земле, и, где бы я ни странствовал, никакое расстояние не могло заставить меня перестать быть тем, что я есть. Знаю, ты бы сказал именно так, хотя не знаю, как мне заставить себя в это поверить.

Может быть, ты простишь глупого мальчишку, которым я был из-за своих страхов и неуверенности в себе. Я расплачиваюсь за них всякий раз, когда думаю о тебе. Когда я насыщался сидением у тебя на коленях, я убегал играть с другими миссионерскими детьми в счастливой уверенности, что ты вернешься, снова и снова. Тогда я не был настоящим сиротой, как остальные. Тебе нужно было обсуждать всякие серьезные вещи с другими взрослыми, и это навевало на меня скуку, но с твоим появлением в доме начиналась суматоха, и мы, дети, этим пользовались. Отсидев службу, мы ухитрялись увильнуть от ежедневной работы, пока готовился обед. Будет чем заняться потом. А пока же мы бегали в догонялки, сражались на палках и разыгрывали сценки. В большинстве случаев мне доставалась роль вождя, потому что я был единственным, у кого был жив хотя бы один из родителей, к тому же такой внушительный. Но иногда Маата Кохине решала, что главной будет она: у нее было больше естественной харизмы, чем у меня, к тому же она была сильнее.

Я изучал и другое писание, и оно было единственным, что увлекало меня так же, как твои moko, Папа. Ты тоже проявлял к нему немалый интерес, но мне оно давалось очень легко, и у меня не было груза других обязанностей, лежавших на тебе. Из-за них ты приходил не так часто, как мне хотелось бы, и межплеменные битвы заставляли тебя постоянно переходить с места на место. Я ничего не понимал в твоем мире, кроме того, что ты хотел держать меня от него подальше, в безопасности. И тебе было радостно видеть мою любовь к Библии, к Миру и к умению управляться с пером. Ты называл все это орудиями, которые помогут нашему народу сохранить силу в этом непознанном новом мире. Теперь мне кажется, что иногда ты говорил это со смесью восхищения и ужаса. Мне хорошо знакомо это чувство, особенно здесь, в Лондоне. Возможно, оно было знакомо мне уже тогда, потому что хотя восхищение и сильно перевешивало, мои чувства к тебе балансировали на тех же весах. Ты был великим человеком. Ты был страшным человеком. Твой голос говорил мне, что ты был нежным человеком. Ты был моим солнцем. А потом ты больше не пришел. Если бы я знал, я бы никогда не слез с твоих колен, никогда не оторвал бы пальцев от твоих moko.

Глава 2

Когда пришла весть о смерти отца, мне было лет восемь или девять. Мне не рассказали ничего, кроме того, что он был убит в битве и съеден своими врагами-каннибалами. И тогда пропасть снова разверзлась, только теперь она никуда не исчезла, и я был на дне, а не танцевал на краю. Я не видел и не чувствовал выхода из этой дыры. Оглядываясь назад, я вижу, что был тогда слишком неопытен, чтобы понять, что со мной происходит. Я знал лишь, что хотя Миссия по-прежнему давала мне еду и питье и Библию, для меня все это стало безвкусным. Даже когда время траура по всем меркам уже истекло, мир оставался для меня безжизненным, но я не задумывался почему.

Вероятно, в результате случившегося мне следовало стать вождем, но вождем кого? Те члены нашего племени, кто остался в живых, разбрелись кто куда или заключили новые союзы. На наших землях никто уже давно не видал мира. Возвращаться мне было некуда, и я был невежей, больше знавшим про Библию, чем про свой собственный народ. Пастор щедро использовал этот пример в своих проповедях, увещевая нас отвернуться от образа жизни предков и следовать Слову Господа, Мира и Радости, и Христианской веры. Но он не мог отобрать у меня язык, который уже проник мне под кожу. Нет, на мне не было спиралевидных рисунков, украшавших отца, но я уверен, что в моих жилах текут те же чернила.

После смерти отца Пастор также молился, чтобы его взял к себе Господь Бог. Он заявил, что, хотя нам не дано полностью постичь пути Господни и хотя мы правильно делали, что скорбели, благодаря смерти наших родителей спасение стало для нас возможным. Потому что каждый раз, как погибает язычник, его дети принимаются в лоно Миссии и осеняются благодатью Спасителя. Я жил в Миссии уже несколько лет и знал английский язык лучше родного, и любил Иисуса Христа так же, как любой из нас. Я был лучшим учеником, не потому что был умнее остальных, а потому что любил Библию так же, как сказки, которые рассказывали мне сестра, мать или отец. Какие еще истории могли больше распалить мальчишеское воображение, чем поединок Давида с великаном Голиафом, или множество чудных тварей из Ноева ковчега, спасенных от потопа, или Даниил с его отважным укрощением львов? Хотя что такое львы и где находился Иерусалим, оставалось загадкой. На фоне волшебных историй про Иисуса Христа, который мог создать столько хлеба и рыбы, чтобы накормить всех собравшихся, эти детали не имели значения. Какие чудесные способности, и всеми обладал один-единственный человек! Пустил ли я Его в свое сердце? Если это означало признать его силу, то, конечно, впустил. Прости меня за мое святотатство, но ты поймешь, что для нас, детей, Христос был волшебником, властелином чудес и магии.

Но теперь мне пришло в голову, что в проповедях Пастора было нечто такое, что мне не нравилось. Благодаря ему я стал считать, что Господь был причиной моего горя. Если бы отец не привел меня в это место, был бы он еще жив? Неужели этот Бог был таким жадным, что ему нужно было погубить всю мою семью, чтобы меня присвоить?

Я был гордым мальчиком, гордым тем, что был сыном великого вождя, и тем уважением, которое ему оказывали даже взрослые миссионеры. Наверное, я думал, что однажды встану рядом с ним, и буду сражаться бок о бок с ним, и вернусь к образу жизни предков, вооруженный всеми знаниями, полученными от пришлых людей. Наверное, это был единственный путь, который я для себя видел. Я начал драться с другими мальчиками, исправно поставляя фингалы и разбитые носы по малосущественным поводам или совсем без оных. Жена Пастора и ее племянница, которые вели большинство уроков и присматривали за нами, больше не могли со мной справиться. Они нагружали меня работой по дому и заставляли часами просиживать в углу, отвернувшись от других детей. В конце концов они принялись меня бить, хотя мое непослушание от этого только возросло, пока однажды я не схватил ту самую палку, которой меня охаживали, и не попробовал попасть по руке жены Пастора. Конечно же, я промахнулся и вместо этого попал по ее пышным юбкам, но это не помешало ей истерично завопить от ужаса. Она спросила, почему я так себя вел, ведь все, чего от меня хотели, – это наставить на путь истинный, дабы я стал образцовым юношей. Но я не был юношей, я был всего лишь безутешным мальчиком, и никакие наставления уже не могли побороть мое безразличие к чему бы то ни было, и меньше всего к глупым правилам. Пастор – человек мягкий, несмотря на резкие проповеди, – был вынужден принять меры.

А меры эти сводились к порке тростью и новым проповедям, в которых он увещевал меня взяться за ум ради спасения моей души. Какое-то время я ему противился – несколько недель или даже месяцев. Я перестал читать, писать и заниматься арифметикой, и это отняло у меня остатки того, что приносило мне радость. Я больше не понимал, какой мне был прок от Миссии. Я не знал, чего искать во внешнем мире, но знал, чего мне не хватало там, где я находился. Если я хоть немного стоил отца и матери, если я хоть на что-нибудь годился, я мог выжить в лесу, ведь я был уже не маленький. Мне следует вернуться туда и найти людей из своего племени или, по крайней мере, таких, как они. Мне казалось, что я кое-что знаю о мире, но на самом деле я ничего не знал.

Сомневаюсь, что мое ночное исчезновение стало для кого-то сюрпризом. Так или иначе, что-то должно было случиться. Я должен был либо вернуться к своей прежней мирной и прилежной личине, либо стать дикарем, которого я с таким рвением в себе пробуждал. Не знаю, искали меня или нет. Я ускользнул, когда все должны были уже спать, поэтому до утра моего отсутствия никто не заметил. У меня была теплая постель, хорошая еда и ученье среди честных людей, и вряд ли в те времена многие из моих соплеменников могли похвастаться тем же. Но я считал, что лучше знаю, что делать, что смогу стать кем-то во имя своего отца. Мне не приходило в голову, что он привел меня туда не просто так, что я уже находился в том месте, которое могло дать возможность кем-то стать.

О том времени я помню только то, что был глубоко несчастен и что горе лишило меня способности к здравомыслию. А потом наступило долгое время голода и скитаний. Я прихватил с собой котомку еды, которая должна была пригодиться, пока я не найду людей и какую-нибудь работу. Полагаю, я воображал, что вернусь к своему разрозненному племени и вновь соберу его под своим именем. Мальчишеская фантазия. Я решил идти в одном направлении, делая отметки на стволах деревьев, поближе к земле, пока не найду какое-нибудь поселение или дорогу. Я еще помнил, какие лесные растения и коренья были пригодны в пищу, но не знал, как ловить птиц в силки, и не имел оружия для охоты.

Голод – это острозубая мурена в животе. Стоит ей там поселиться, как ты больше не можешь ни думать о чем-то другом, ни чувствовать что-то другое. Над моими воспоминаниями о том времени довлеет голод. Наверняка одиночество, страх, печаль были со мной изо дня в день, но мне помнится только тот ужасный голод, пересиливавший все остальное, как лихорадка.

* * *Я насчитал пять дней и шесть ночей, прежде чем нашел что-то похожее на деревню и больше, чем побег папоротника, сочный молодой лист в центре раскидистого куста. Столь скудное пропитание для мальчишки на столь долгое время. Мне казалось, что вот-вот начну сходить с ума от потребности снова увидеть доброжелательные лица и завести настоящий разговор вместо бессвязного и жалостного бормотания себе под нос. Я все время был слишком замерзшим, слишком уставшим или слишком грязным. Мне хотелось играть. Мне хотелось есть. Мне хотелось лечь в постель. Мне было почти все равно, как все это получить.

Почти. Тогда Новая Зеландия была дикой страной. Осмелюсь предположить, что она по-прежнему дикая, хотя до меня доходят слухи, что день за днем наши земли и народ все больше подчиняются влиянию Британии, что леса вырубаются и цивилизация строится из бревен за неимением кирпича.

Даже если мальчик еще не достиг десятилетнего возраста, он уже понимает, как опасно бродить по миру свободным и беззащитным, даже если не может перечислить эти опасности поименно. Конечно же, многие из них связаны с людьми. Можно пропасть там, где рассчитывал обрести спасение. К тому времени я уже осознал, что побег из Миссии был ошибкой. Поэтому пока я направлялся к поселку, состоявшему из дюжины времянок, в беспорядке настроенных вокруг торговой лавки, наполовину представлявшей собой просто навес, и трактира, который был полной развалюхой, голод толкал меня вперед, а страх тянул назад. Я шагал ровно и уверенно, и с каждым шагом во мне крепла решимость вести себя под стать этим уверенным шагам, чтобы показаться перед жителями поселка не убогим попрошайкой, а во всеоружии напускной храбрости и остроумия. Я думал о тебе, Папа, о твоей храбрости и великой силе. У меня не было ни того ни другого, но я молился о том, чтобы меня наполнило твое мужество. Тогда я уже знал, что быстрее всех однокашников управлялся с пером, что мне не составляло труда их рассмешить и что в остатках моей прежней личины было что-то от развлекателя. Я заставлю этих людей смеяться и петь, и позабыть свои горести (потому что я уже знал, что они есть у всех нас), и взамен они, может быть, накормят меня и предложат мне теплый угол.

Как я скучаю по тому самонадеянному юнцу! Дойдя до деревни, я принялся вышагивать с таким апломбом, выкатив вперед распираемую от самоуверенности грудь, что люди прыскали со смеху от одного моего вида. Своей первой целью я выбрал трактир, где было несколько мужчин и две женщины. Когда я вошел, все они с любопытством посмотрели на меня.

– Добрый день! – воскликнул я и глубоко поклонился. – Хеми к вашим услугам. Песни пою, письма пишу, сказки рассказываю! Могу рассказать такие, от которых у вас польются слезы. Волосы у вас на затылках не просто встанут дыбом – они выпадут! А еще я рассмешу вас до колик.

Трактирщица воззрилась на меня из-за деревянных ящиков, служивших барной стойкой.

– Глядите-ка, кто здесь – черный пацаненок с гнездом на голове, который выражается, как напыщенный нахал.

– Черный? Нет, всего лишь светло-коричневый, как огромная totara[13], что растет в лесу. Предложите мне ванну, и тут же увидите мой истинный цвет, а мое гнездо, если его распутать, превратится в кудри, которым позавидуют многие прекрасные девы.

– Вот нахаленок. Напрашиваешься на ванну у Эмили Дженкинс, а? Если она особенно постарается, с тебя шиллинг, – это сказал грузный усатый мужчина, которому приходилось пригибаться, чтобы не упереться головой в потолок.

– Эй, Джон Лоу, помолчи-ка. Если он и вправду настолько талантлив, как заявляет, черный пацаненок может сам заработать себе и на ванну, и на еду.

Мне уже удалось их зацепить своей смекалкой и напускной храбростью, но я понятия не имел, что делать дальше, поэтому залез на стул и принялся горланить песню, которую выучил у Мааты Кохины, чей отец был китобоем. Мы тайно распевали ее на игровой площадке, иногда просто бубня себе под нос. По сравнению с протяжными гимнами, которые нам полагалось петь по воскресеньям, ее разухабистый веселый мотив казался нечестивым. Он вкусно драл нам языки.

Mr Willsher sold to ‘Bloody Jack’Two hundred of flour tied in a sackAnd a Maori carried it all on his backOn the beautiful coast of New Zealand[14].Под конец я увидел, что завладел всеобщим вниманием, но одной короткой песенки для полного впечатления было мало, поэтому я затянул другую. В тот день я благословлял Маату и ее острый язык.

Come all you tonguers and land-loving lubbersHere’s a job cutting-in, and boiling down blubbersA job for the youngster or old and ailingThe agent will grab any man for shore whalingI am paid in soap and sugar and rumFor cutting in whale and boiling down tongueThe agent’s fee makes my blood so to boil!I’ll push him in a hot pot of oil![15]Сейчас мне не верится в собственное бесстрашие, но под пение я притопывал ногами и размахивал руками, а потом спрыгнул со стула и принялся танцевать по кругу, согнув руку в локте, словно раскручивая в танце невидимую партнершу. Тогда миссис Дженкинс продела руку мне под локоть, и мы кружились вместе, пока я не выдохся, и кружить нас не пришлось ей. У меня перед глазами все плыло, и кружилась голова, но широкие улыбки зрителей и рука, протянутая, чтобы помочь мне встать, убедили меня в успехе.

– Хозяйка, дай мальчишке супа с хлебом. Если он и вправду умеет писать, то пригодится нам больше, чем на потеху.

Это сказал мистер Дженкинс, который ростом был намного ниже мистера Лоу и, насколько я мог судить, совершенно не имел на голове ни волос, ни даже бровей. Мистер Дженкинс был ниже даже собственной жены, хотя по его морщинам я заключил, что он несколько старше. Его глаза были цвета холодной речной глубины, и я изо всех сил старался не позволить этому холоду проникнуть в меня, пока он сверлил меня взглядом.

Пока я ел, мистер Лоу раскурил трубку и навис надо мной, попыхивая и рассматривая меня сквозь дым. Осмелюсь сказать, что ел я так быстро, что это говорило само за себя – к тому времени я больше не мог сдерживаться. У меня почти кружилась голова от восторга – предо мной была еда, горячая еда. После того как первая тарелка супа была опустошена, миссис Дженкинс налила мне еще одну, но уже без хлеба, с которым, по ее словам, на всякий случай следовало подождать до утра, а то вдруг меня станет тошнить.

– Ну, давай, Черномазый, – заявил мистер Дженкинс, когда я поел. – Расскажи нам, почему ты бродишь в одиночку, без матери, отца или брата, чтобы о тебе позаботиться.

Тут я и рассказал о смерти матери, сестры и отца – во всех подробностях, которые смог придумать, чтобы сделать рассказ красочным, впечатляющим и увлекательным. Думаю, под конец мне даже удалось выполнить обещание изменить положение волосков на шеях своих слушателей. Вряд ли моя семья стала бы возражать против того, что рассказом о них я обеспечил себе доброе отношение незнакомцев, крышу над головой и еду. Про Миссию я говорить не стал, разве что вскользь. Да, я получил там некоторое образование, но межплеменные войны чинили бедствия даже нейтральным мирным поселениям, и однажды ночью Миссия сгорела дотла, а все ее обитатели разбежались кто куда в страхе перед возможными виновниками поджога. Я же безнадежно заблудился и не смог найти дорогу обратно. На самом деле теперь, когда мой живот наполнился, я вновь обрел былое упрямство и не хотел, чтобы меня вернули к моей прежней жизни.

Под конец мое повествование снискало мне больше внимания, чем мои песни. И вероятно, больше сочувствия. Мужчины хлопали меня по спине и давали допить свое пиво, пока это не превратилось в соревнование, кто заставит меня больше выпить. Я был мальчишкой, еще не достигшим отрочества, и еще никогда не пробовал спиртного, поэтому после четвертой полпинты был вполне готов свалиться со стула. И тогда вмешалась миссис Дженкинс.

– Довольно! – скомандовала она. – Черномазый парнишка, пора спать.

Миссис Дженкинс помогла мне встать и отвела в другую лачугу позади приспособленной под трактир времянки.

– Мы спим там, а посетители здесь, – сказала она мне. – Утром устроим тебе ванну, хотя даже не знаю, стоит ли, ведь грязь здесь прет отовсюду. Она здесь просто живет, если на то пошло. – На этом она ушла, предоставив меня самому себе.

* * *Ванна, обещанная миссис Дженкинс, оказалась жестяной лоханью холодной воды, в которую плеснули кувшин горячей, чтобы сделать ее чуть теплее ледяной. Мне не хотелось в нее лезть, но миссис Дженкинс пригрозила, что возьмется за дело сама, и я повиновался. Намылившись грубым мылом, которое она мне оставила, я вымылся так быстро, как только мог, вытерся куском тряпки и натянул ту же старую грязную одежду. Ни на новую, ни на услуги прачки я еще не заработал. Когда я вернулся в трактир, миссис Дженкинс захлопала в ладоши и принялась меня дразнить.

– Значит, ты у нас все же не черномазый? Всего лишь чуток коричневый, как шоколадная печенюшка.

После этого никто меня иначе, чем Печенюшкой, уже не называл.

Я стал как бы мальчиком на побегушках для всей деревни. Выполнял мелкие поручения, передавал сообщения, помогал полоть огороды, избавляться от мусора и паразитов. В первый же день мистер Дженкинс усадил меня за свой письменный стол и надиктовал несколько писем своим поставщикам и должникам, просто чтобы проверить, на что я способен. Подозреваю, что он начал одалживать меня в качестве подручного или писаря, хотя я никогда не видел, как ему вручали за это деньги. Мне самому доставались только горячая еда и крыша над головой, и, по моим ощущениям, это было все, что мне нужно. Я не скучал по ласке, которой и в Миссии было не густо, а миссис Дженкинс была по-своему добра. Она всегда заботилась, чтобы я отправился спать до того, как мужчины (а иногда и женщины) слишком расшумятся, и всегда заботилась о том, чтобы я был сыт.

Я скучал по детям своего возраста и по коричневым лицам, подобным моему собственному. Прозвище «Печенюшка» прилипло ко мне не просто так. Среди моих соседей маори не было, и они явно считали моих сородичей угрозой, обитавшей за южными горами. Я был первым, к кому они отнеслись с настоящей симпатией, но они приписывали мои умения обучению, полученному в Миссии, а цвет моей кожи был им просто в диковинку. В своих дальнейших путешествиях я узнал, что большинство поселений моей страны были устроены по-другому. Коричневые лица и белые запросто селились вперемешку и торговали между собой. В конце концов, маори по-прежнему оставались вождями и основными землевладельцами, и тому, кто хочет преуспеть в торговле, не пристало беспокоиться о цвете их кожи.

Разумеется, непонимание и случайные столкновения между представителями народов, говоривших на столь разных языках (и я имею в виду не только слова, вылетавшие у них изо рта), приводили к возникновению изолированных общин. Население деревни Холликросс[16], а именно так она называлась, никому не доверяло и было скорым на расправу с любым, кто, по их мнению, оказывался чужаком. Думаю, даже тогда я понимал иронию своего положения. Единственным, что меня спасло, была моя наивность, напускная храбрость и выразительный стиль письма, поскольку старина Дженкинс взял за правило обращаться к моей руке всякий раз, как у него возникала нужда продемонстрировать собеседникам по переписке свою убедительность и смекалку. Не уверен, что мою писанину можно было сравнить с тем, что написал бы секретарь постарше, но она была совершенно точно аккуратнее и доходчивее, чем корявые каракули самого Дженкинса. В общем, мне было приятно, что меня использовали в таком качестве. Я был любимцем деревни – в этом я был уверен – и находился в безопасности, лишь покуда у меня была работа.

Время, проведенное в блужданиях по лесу, закалило меня, и я понимал, что мне нужно взрослеть быстро, раз я теперь сам за себя отвечал. Старание заработать себе на пропитание, не давая воли своим детским порывам, означало, что почти все мое время было занято сиюминутными поручениями. Но я по-прежнему оставался ребенком. Одним из моих каждодневных дел было спозаранку помогать миссис Дженкинс готовить трактир к открытию: выметать накопившийся с вечера сор, мыть столы, собирать кружки, миски и приборы, заботиться о немногочисленной домашней скотине. Моей любимой работой было собирать яйца. На удивление разумные куры вскидывали головы, чтобы меня разглядеть, и тревожно извещали друг друга об очередном появлении незваного гостя, крадущего яйца. Мне нравилось их дразнить, это правда, и еще гладить, если они давались. В конце концов они привыкли ко мне и стали уделять больше внимания зерну, которое я им приносил, чем защите плодов своего труда. Но эта работа нравилась мне и сама по себе: собирать одно яйцо за другим, иногда еще теплое на ощупь, и каждое – как маленькая награда за поиски.

Там-то Эмили Дженкинс однажды меня и обнаружила: я водил пальцами по теплой скорлупе, пряча яйцо в ладонях, поднося к щеке, задавая тот же самый вопрос, что и каждый день: был ли там уже цыпленок, в самом-самом зародыше?

– А я все гадала, куда ты запропал, – сказала миссис Дженкинс, посмотрев на мои руки.

Я поднял взгляд на миссис Дженкинс, и ее глаза расширились. Она даже на шаг попятилась. Я не понял, что такого сделал.

– Я все время забываю, что ты всего лишь ребенок.

Миссис Дженкинс раскрыла широкий карман своего фартука, и я положил в него яйца.

– Когда-то я была такой же, как ты. – Она кивнула на мои руки, уже пустые. – Ласковой малышкой.

Я расправил плечи и нахмурился. Я был уже не маленьким.

– Нет. Понимаю. Ты не маленький. Но ласковый. В тебе есть нежность. У тебя очень хорошо получается ее скрывать. Такая нежность бывает в самых хороших людях. – Миссис Дженкинс опустила взгляд на собственные руки, грубые и красные, а когда подняла, в ее глазах стояли слезы.

– Миссис Дженкинс? Простите, я не хотел…

Миссис Дженкинс переменилась в лице. Кем бы ни была та женщина, что стояла передо мной минуту назад, ее больше не было.

– Не проявляй свою нежность слишком часто, Печенюшка. Другие используют это тебе во вред. Запрячь ее подальше, даже если тебе будет ее не хватать. Время на такие вещи вышло, раз и навсегда. – И миссис Дженкинс повернулась и ушла так быстро, что я не успел спросить ее, кого она имела в виду под «другими».

* * *Так прошла добрая часть года. Миссис Дженкинс больше не показывала мне ту свою потаенную личину, но продолжала приглядывать за мной, ровно столько, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Когда я пришел в деревню, стояла осень, и в том мрачном месте я выдержал длинную серую зиму, ледяную весну и наконец приход летнего солнца, raumati[17]. Вскоре после этого у меня появилась причина снова пуститься в путь.