Полная версия

Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей

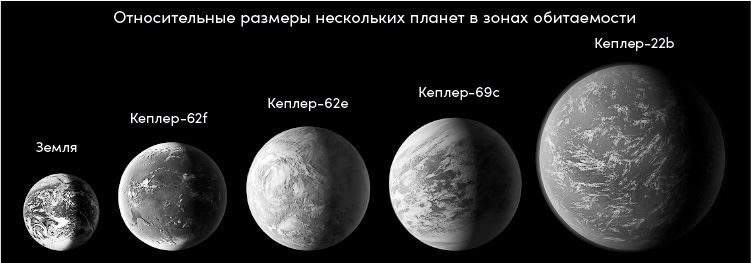

Кеплер не открыл для нас планеты – они были известны с доисторических времен. Но он в некотором роде открыл для нас Солнечную систему, показав, какова в ней система – какой порядок там действует. Сейчас все предсказания, скажем, взаимного расположения Земли и Марса, необходимые для планирования путешествий между ними, математически делаются на основе тех самых кеплеровых эллипсов (хотя и требуют на фоне главного эффекта учитывать ряд дополнительных факторов, с которыми у нас будет еще немало поводов познакомиться). Про орбиты планет, да и не только планет, часто говорят «кеплеровы». Космический телескоп «Кеплер» проработал (не без приключений) до 2018 г., исследовав в общей сложности 530 506 звезд и открыв 2662 экзопланеты. Небольшая выборка экзопланет, сравнимых с Землей по размеру и находящихся в зоне обитаемости[5], приведена на рис. 1.3. Поиск таких объектов заведомо невозможен без знания о том, что искомые планеты – о существовании которых Иоганн Кеплер не мог и помыслить – движутся вокруг своих звезд по кеплеровым орбитам. По-моему, «Кеплер» – подходящее название для такого телескопа.

Рис. 1.3. Земля и несколько экзопланет. Данные им названия отражают тот факт, что они открыты с помощью космического телескопа «Кеплер»

*****

Относительность и инерция. Современник Кеплера Галилей не бросал предметы с колокольни на Кампо-деи-Мираколи в Пизе, за возможным исключением незадокументированных случаев баловства[6]. Галилей первым всерьез направил телескопическую трубу в небо и совершил революционные открытия (включая спутники Юпитера, кольца Сатурна, горы на Луне, пятна на Солнце и фазы Венеры); однако среди тех многочисленных вещей, которые он постоянно был готов обдумывать, предметом его долгосрочного интереса было движение.

Для нас важны два глубоких свойства движения, осознание которых началось с Галилея: относительность и инерция. Галилей усматривает их в природе вещей с помощью того, что ему неизменно удавалось с блеском: он извлекает «идеальные» следствия не из идеальных, а вполне реальных опытов, а также применяет логический анализ путем постановки мысленных экспериментов. Успехи в таком подходе к исследованию природы, собственно говоря, и снискали ему титул основоположника научного метода (что, впрочем, известно нам сейчас, но не было известно ему самому). Если художник рисует натуру, находясь вместе с ней в каюте на корабле, который плавает в виду берега, то при идеальном состоянии моря, рассуждает Галилей, художник может забыть, что он находится не на берегу, а на корабле; ничто не будет мешать созданию картины. Но на взгляд людей, стоящих на берегу, рука художника участвует в движении, включающем движение самого корабля. Следовательно, если корабль не качается и не дергается, его движение не оказывает никакого влияния на происходящее в каюте. Отсюда происходят две идеи: одну впоследствии стали называть принципом относительности, а другая, важная для Галилея (и неизменно важная с тех пор), – независимость движений, т. е. движение кисти относительно холста и движение холста относительно берега независимы. Развивая именно этот тезис, Галилей стал первым, кто теоретически получил параболу для «стрелы» (тела, брошенного под углом к горизонту). Исходя из того, что горизонтальное и вертикальное движения независимы, он замечает, что горизонтальное движение равномерно, а вертикальное ускоренно; их сложение и дает параболу – вывод, который Галилей считал одним из главных результатов своей теории движения.

Галилею принадлежит и сама идея равноускоренного падения, причем одинакового для всех тел[7]. Доминировавшая до того точка зрения опиралась на представление о естественности равномерного движения; это, по-видимому, должно было означать, что после разжатия руки яблоко сразу приобретает ту скорость, с которой ударится о землю. Исходный же пункт рассуждений Галилея состоял в том, что падающие тела, когда им «ничто не мешает» (что тоже не так просто организовать), изменяют скорость по мере того, как падают. Но как меняется скорость? Галилей установил, что скорость увеличивается в течение всего падения и что тело последовательно проходит «через все градусы скорости» (этот подход, существенно расходящийся со взглядами Аристотеля, присутствует уже здесь, хотя и не принадлежит лично Галилею: приписывать качествам определенные «градусы» – не античная, а средневековая идея). Довольно долго он думал, что скорость увеличивается равными порциями через равные отрезки пути, но потом логическими рассуждениями отверг эту идею, а вместо этого показал, что скорость растет равными порциями за равные промежутки времени – пропорционально времени, как мы бы сейчас сказали. Я часто напоминаю себе, что все это происходило в отсутствие часов, хоть сколько-нибудь пригодных для точных измерений, и – что, может быть, даже более важно – до формализации понятия ускорения[8]. Три с половиной столетия спустя, 2 августа 1971 г., командир «Аполлона-15» Дейв Скотт, стоя на поверхности Луны перед своим лунным модулем, произнес, глядя в камеру:

Вот в левой руке у меня перо, а в правой – молоток. И можно сказать, что одной из причин, по которой мы сюда добрались, был джентльмен по имени Галилео, живший очень давно, который сделал довольно существенное открытие о падающих телах в гравитационных полях. И мы подумали: где найти лучшее место, чтобы подтвердить его результаты, как не на Луне? Так что мы решили, что попробуем это вам сейчас показать. ‹…› Я отпущу оба предмета, и, будем надеяться, они достигнут поверхности одновременно.

[Он разжимает перчатки – молоток и соколиное перо падают на лунную поверхность в согласии с ожиданиями.]

Как вам такое?!

Справедливости ради надо сказать, что Галилей развивал не идею притяжения, а тезис о естественности равноускоренного движения; тем не менее одинаковое ускорение для всех падающих тел в отсутствие сопротивления воздуха – его открытие.

Как тебе такое, Галилео Галилей?

Кроме того, Галилей смог усмотреть в свойствах движения то, что позднее стали называть инерцией (склонность движущихся тел сохранять свое состояние движения или в частном случае – покоя), хотя слова «инерция» сам Галилей не употребляет. Свойство каждого тела двигаться по инерции не вполне очевидно на первый взгляд, потому что мы воспринимаем разные свойства вещей одновременно: тела вокруг нас не сохраняют состояние своего движения из-за того, что на них действует сила трения или сила сопротивления среды. Не зная заранее всех действующих здесь факторов, не так легко выделить свойство инерции и объяснить, как оно проявляет себя, когда других факторов нет. Здесь снова в полной мере потребовалась способность Галилея логически доводить постановку эксперимента до некоторого предела – скажем, предела исчезновения трения, – добиться которого в реальности невозможно, но свойства которого тем не менее делались ясными исходя из шагов, приближающих реальную постановку к идеальной.

Галилею же принадлежит мысль, что книга природы написана языком математики:

Я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора ‹…› В действительности же, синьор Сарси, все обстоит не так. Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту[9].

Вопрос о том, почему математика настолько эффективна в естественных науках, обсуждался многократно, и простого ответа на него нет, но рассуждения и примеры, приводимые различными авторами, читать интересно. Как бы то ни было, математика снабжает нас «движком» для того, чтобы делать выводы. Она особенно ценна в этом качестве, когда мы выходим за пределы области, где помощником может служить «здравый смысл». Это набор представлений, выработанных в рамках нашего ограниченного опыта, и они вполне могут отказывать (и отказывают!), когда этот опыт расширяется. Как следствие такого положения вещей математика скрыто присутствует почти везде на этих прогулках.

*****Законы движения. Но почему три закона Кеплера таковы? Почему Солнце в фокусе? Почему планеты движутся именно так?

Ответ на каждое «почему» должен опираться на нечто, что принимается без объяснения, иначе никакое объяснение не останавливается и поэтому перестает быть объяснением. Ответы, которые удается дать довольно близко к тому уровню, где уже приходится разводить руками, называются фундаментальными. В момент формулировки законов Кеплера они сами, вероятно, считались бы фундаментальными, реши тогда кто-нибудь классифицировать подобные утверждения таким образом. Как-никак эти законы были приложимы ко всем известным планетам. Но 80 лет спустя уже нельзя было так думать, потому что фундаментальными оказались другие законы – Ньютона[10]. И это были законы совсем другого сорта. Из них следовало множество утверждений, включая и эллипс для планеты, и параболу для стрелы, не испытывающей сопротивления воздуха (и заодно – направление мысли, позволяющее как-то учесть это сопротивление). События начали разворачиваться стремительно, потому что фокус внимания сместился на причины.

Причины наблюдаемых движений Ньютон сформулировал в виде законов движения – утверждений совсем иного свойства, чем законы Кеплера. Законы Ньютона напрямую ничего не говорили о том, по какой траектории полетит стрела или планета! Вместо этого они предлагали всем заинтересованным лицам действовать более прогрессивным образом: определить траектории самостоятельно (!) на основе буквально нескольких принципов. Ключевой аспект всей схемы – универсальность этих принципов. Их меньше, чем пальцев на руке, но их можно применять снова и снова – и к явлениям уже известным, и к тем, которые могут нам встретиться когда-нибудь в будущем. Это довольно удивительно: ничем не похожие явления подчиняются одним и тем же общим принципам. Слово «принципы» здесь надо понимать в первую очередь как уравнения. Это не уравнения типа x³ + 3x² + 3x – 1 = 0, решением которых могут являться числа (например, как в данном случае, число, примерно равное 0,259921); вместо чисел неизвестным тут является поведение, или, чуть более технически, траектории. Всякое движущееся тело с течением времени описывает траекторию, и предложенная Ньютоном схема сводилась к поиску того, какова эта траектория, т. е. как именно координаты чего-то движущегося зависят от времени. Входные данные для этого состоят в воздействиях, которым подвергается то, что движется, – планета, или стрела, или что угодно. Выражаясь еще чуть более технически, требовалось решить уравнения, где неизвестными вместо чисел были зависимости от времени – функции. Слово «функция» в таком контексте означает не набор обязанностей, а именно характер зависимости: если ваш вклад в банке – возрастающая функция времени, это значит, что сегодня у вас больше денег, чем вчера; иногда становятся интересны и другие подробности, например, сколь быстро эта функция времени растет, меняется ли сама скорость роста и т. д.[11] Все то же самое можно спрашивать и про разные другие функции. Скорость самолета, разгоняющегося на взлетно-посадочной полосе, – тоже функция времени, и важная часть истории состоит в том, через какое время скорость достигнет значения, обеспечивающего отрыв от земли. Чтобы узнать это, необходимо понять причины.

Прежде всего, говорит нам Ньютон, движение «сохраняется», если то, что движется, предоставить самому себе, т. е. никак не воздействовать на него со стороны. Это факт, понятый уже Галилеем; Ньютон определенно действовал не на пустом месте[12]. В воздушном хоккее шайба продолжает двигаться туда, куда вы ее направили, пока не испытает воздействия еще какого-то предмета (бортика или биты). Умение забивать голы в этой игре состоит в том, чтобы привести шайбу в движение устраивающим вас образом – направить ее в ворота, и после этого ничего больше делать не надо, потому что от вас уже ничего не зависит, пока шайба не испытает какое-то следующее воздействие, из-за которого изменит свое движение; в промежутке же она движется «сама», причем по прямой и с заданной скоростью[13]. В этом и состоит «сохранение движения» в отсутствие сил, оно же – закон инерции Галилея, и оно же – первый закон Ньютона. У инертности есть количественная мера: это масса.

Итак, если не воздействовать, то движение сохраняется. Как только этот факт полностью осознан, естественно предположить, что если как-то воздействовать, то движение изменится. Осталось только сказать как, и Ньютон примерно это и говорит, но только не вполне прямо, потому что природа отвечает на этот вопрос не прямо, а косвенно. Чтобы высказываться точнее, нам понадобятся средства. Одно из них – количество движения. Оно тем больше, чем быстрее нечто движется и чем больше его масса. Грузовик, весящий 10 тонн и движущийся со скоростью 30 км/ч, имеет то же количество движения, что и автомобиль весом 2 тонны на скорости 150 км/ч. Количество движения – это просто произведение массы на скорость, с тем только уточнением, что, кроме величины, оно имеет еще и направление – такое же, как у скорости; в общем, как и скорость, это стрелка (вектор). Когда говорят о сохранении (неизменности) таких стрелок, это означает, что не меняется ни их длина, ни направление (шайба в воздушном хоккее летит по прямой, пока на что-нибудь не натолкнется), а изменить стрелку означает изменить ее длину или направление (или и то и другое).

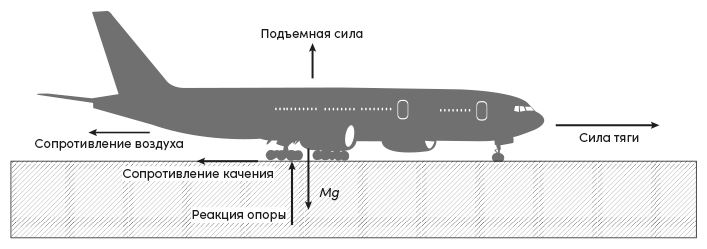

Высказывание, что движение сохраняется, в точной формулировке звучит как «количество движения сохраняется» в отсутствие внешних воздействий (сил). Если же какие-то силы действуют, то количество движения меняется, и, главное, меняется быстро или медленно в зависимости от того, велика ли сила. У каждого изменения есть свой темп (если это не приводит к недоразумениям, можно говорить «скорость изменения»). И вот темп изменения количества движения как раз равен полной действующей силе, сообщает нам Ньютон. Просто равен. Нет никакой возможности сосчитать, сколько раз это высказывание применялось для описания мира. В нем содержится указание на причину: это сила. Сила тяги двигателей самолета, разгоняющегося для взлета, определяет, как быстро меняется количество движения самолета – что в салоне ощущается как эффект прижимания к спинке кресла; в горизонтальном направлении на самолет действуют еще и силы сопротивления (рис. 1.4), и полный баланс этих сил определяет изменение – нет, не скорости, а количества движения; именно поэтому столь важна взлетная масса («взлетный вес») самолета: одна и та же прибавка к количеству движения для самолета, в полтора раза более тяжелого, означает в полтора раза меньшее увеличение скорости. Сила, действующая здесь и сейчас, «не отвечает» за итог – за то, что получится, скажем, в конце взлетно-посадочной полосы. Она отвечает только за то, быстро или нет меняется количество движения здесь и сейчас.

Рис. 1.4. Силы, действующие на самолет во время разгона

Сила говорит количеству движения, как ему изменяться

Ньютон не мог думать о решении задачи про взлетающий самолет, как не мог думать и о решении своих уравнений на компьютере. Я затрудняюсь даже сказать, о какой из этих двух тем он «не мог думать в большей степени». Но современные компьютеры определяют, как будут развиваться события при взлете самолета или ракеты, действуя в точности так, как это наверняка представлял себе Ньютон: если в первую миллисекунду после старта действует определенная сила, то приобретенное количество движения – это и есть та самая сила, умноженная на прошедший малый интервал времени (ту самую миллисекунду). В следующую миллисекунду сила тяги может измениться, а кроме того, появляется сила сопротивления со стороны воздуха. Две силы действуют в противоположных направлениях, одну надо вычесть из другой, а результат умножить снова на выбранный интервал времени длиной в миллисекунду, и так мы узнаем, сколько же количества движения прибавилось за вторую миллисекунду. Потом мы точно так же поступаем с третьей миллисекундой и не забываем суммировать все накопленные прибавки к количеству движения. Если нам нужна особая точность (и уж во всяком случае, если речь идет о взлете ракеты), то надо вспомнить, что по мере израсходования топлива уменьшается масса, поэтому пересчет количества движения в набранную скорость надо производить внимательно, помня, что и масса меняется от миллисекунды к миллисекунде. Например, ракета-носитель «Сатурн V» сжигала – и выбрасывала из себя – 15 кг смеси из горючего и окислителя в миллисекунду, т. е. 15 тонн в секунду.

Поведение – результат сложения причин

Стратегия, позволяющая узнать, что получится, т. е. делать предсказания о том, что будет, состоит в суммировании накопленных прибавок. Компьютер буквально суммирует накопленное по малым интервалам времени, а Ньютон (изобрел и) широко применял математический метод такого суммирования. Он называется интегрированием и не требует, чтобы разбиение на малые интервалы времени выполнялось буквально: такое разбиение встроено в сам метод, причем наилучшим возможным способом. Дело в том, что если для самолета миллисекунда – это малый интервал времени в том смысле, что действующие силы (да и масса) практически не успевают измениться, то для других процессов (например, горения или взрыва) расчет с шагом в миллисекунду даст неправильный результат, потому что за это время многое успевает измениться, и интервал времени надо выбирать еще короче. Вся идея интегрирования состоит в том, что интервал «уже взят» меньше любого, который вы в состоянии назвать. Поэтому интегрирование как математическая процедура точнее любого вычисления на компьютере. Другое дело, что результат интегрирования далеко, далеко не всегда удается выразить в обозримых терминах (т. е. используя привычные функции): хотя задача поставлена математически точно, записать точный ответ мы часто оказываемся не в силах. В таких случаях или изобретают приближенные способы осуществить математическую процедуру, или, конечно же, «сажают задачу на компьютер», т. е. применяют одну из многочисленных программ, которые, да, суммируют малые накопления.

Промежуточный итог: Ньютон не считал (и с тех пор никто, в общем, не считает), что законы природы могут описывать картину целиком. Кеплер со своими тремя абсолютно верными законами, в которых констатировалось поведение в целом, остался в прошлом. Законы Ньютона говорят, как причины (силы) определяют темп изменения количества движения. А дальше уж что получится путем «накопления», то получится – или на компьютере, или с помощью специальной математической процедуры. Если не удается ни то ни другое, то это наша проблема, а не проблема природы, в которой все «само себя суммирует» по мере того, как течет время: разнообразные причины постоянно действуют, накапливаемые изменения, в свою очередь, рождают новые причины, которые снова влияют, и так далее; время – это и есть способ упорядочения действующих причин и накапливающихся следствий.

*****Всеобщее притяжение. Причины изменений количества движения планет в Солнечной системе (и подоплека законов Кеплера) – притяжение. Это ключевой дополнительный постулат, без которого у Ньютона ничего бы не получилось. Все тела притягивают друг друга. Одни делают это сильнее, другие слабее. Мерой («гравитационным зарядом») является масса каждого тела – то, что мы обычно измеряем в килограммах. Никакие подробности касательно состава и других свойств тел не имеют значения. Странно, нет? Из всего многообразия свойств материи в данном случае важно только одно число[14].

Масса – гравитационный заряд

Гравитационные заряды одного знака притягиваются, а масса любого тела может быть только положительной; никакие тела поэтому не отталкиваются. Это делает гравитацию всепобеждающей: нет возможности «закрыть» положительный гравитационный заряд отрицательным и тем самым спрятаться от действия гравитации (нельзя «заземлиться», давая зарядам стечь туда, где они скомпенсируются противоположными). Гравитация слаба (см. добавления к этой прогулке), но неостановима. Гравитация убывает с расстоянием, но делает это не слишком быстро – как обычно говорят, «по закону обратных квадратов». Я никогда не понимал, почему здесь появляется множественное число: в законе тяготения присутствует всего один квадрат всего одной величины – расстояния R между двумя маленькими кусками материи (любой материи, как уже было сказано) массами M¹ и M². Сила притяжения между ними равна

Буква G здесь обозначает постоянную, которая, собственно, и выражает интенсивность гравитационного взаимодействия; это одна из Мировых постоянных – величин, встроенных куда-то глубоко в устройство нашей Вселенной. Численное значение этой постоянной – не предмет рассуждений, а экспериментальный факт. При всех «разумных» единицах измерения, выбранных для других входящих в формулу величин, постоянная G весьма мала, из-за этого гравитационное взаимодействие и оказывается таким слабым. Ньютон угадал формулу (1.1) (пришел к ней на основе ряда вспомогательных рассуждений), а многие тысячи раз ее использования с тех пор привели к впечатляющему прогрессу в познании мира[15]. Ньютонова теория тяготения позволяет делать отличные предсказания о движении притягивающих друг друга тел; она описывает и падение яблока, и движение Луны вокруг Земли. Лабораторией для систематических проверок ее предсказаний стала Солнечная система; мы увидим несколько ее триумфов на следующих прогулках.

Постепенно (сильно не сразу), впрочем, выяснилось, что приведенная формула хорошо работает, пока нет быстрых движений, а сама гравитация не адски сильная. В случае «быстрых» и «сильной» приходится довольно радикально менять взгляды на устройство тяготения (прогулка 6), но в Солнечной системе мы окружены «медленными» и «слабой», за одним-единственным астрономическим исключением: это движение планеты Меркурий вокруг Солнца, которое очень немного, но все же отличается от предсказанного по Ньютону (и которое у нас будет еще много поводов обсудить). Эти отличия свидетельствуют, что закон тяготения в форме (1.1) все же не является точным. Средства наблюдений, имевшиеся во времена Ньютона, не позволяли заметить отклонения в движении Меркурия, но у Ньютона были независимые основания для некоторого беспокойства за свой закон тяготения, исходя из того, что мы сейчас бы назвали проблемой передачи информации. Предположим, что Солнце по какой-либо причине внезапно начинает двигаться с ускорением в направлении какой-нибудь выбранной звезды. (Реализовать такое крайне непросто, но это не запрещено законами природы, а физические законы должны корректно описывать явления вне зависимости от того, в людских ли силах эти явления осуществить.) Спрашивается, как скоро Земля почувствует изменения в силе притяжения со стороны Солнца? Каким образом Земле передастся информация о том, где Солнце? Проблема с законом тяготения в виде формулы (1.1) в том, что если продолжить применять ее «как написано» (а что еще делать?!) и в этом гипотетическом случае, то мы вынуждены будем заключить, что изменения силы притяжения передаются к Земле (и вообще куда угодно) мгновенно. Это называется «действие на расстоянии»: эффект мгновенно передается через пустоту. Действие на расстоянии определенно не нравилось Ньютону:

Тот факт, что гравитация должна быть внутренним, существенным образом присуща материи так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту без посредничества чего бы то ни было еще, способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому, представляется мне таким колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым пониманием философских вопросов в него не впадет. Гравитация должна вызываться каким-либо агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами; но вопрос о том, быть этому Агенту материальным или нематериальным, я оставил на Усмотрение моих читателей[16].

Ньютон подозревал наличие Агента

Судя по этому фрагменту (который кажется мне гениальным из-за намека на совершенно неизвестную в то время форму материи – поле), Ньютон понимал, что отгаданный им закон не может быть последним словом в описании гравитации. Тем не менее ему пришлось постулировать закон природы, в котором говорится о силе гравитационного притяжения между двумя малыми кусками массы в зависимости от разделяющего их расстояния, но вообще ничего не сообщается о том, как гравитация распространяется через пространство – грубо говоря, как «движется» сама гравитация (в нашем изложении эта история тоже далеко впереди). Для всех тел Ньютон сформулировал закон движения, в котором ключевую роль играет изменение (количества движения) во времени, но в его законе гравитации не предусмотрена возможность какого-либо изменения гравитации во времени, потому что время вообще не участвует в формулировке этого закона (это статический закон). Ньютон не мог не видеть этого недостатка своей теории, но никаких данных, которые хотя бы отдаленно подсказывали, в каком направлении искать ответ, в то время не было. Hypotheses non fingo[17].