Полная версия

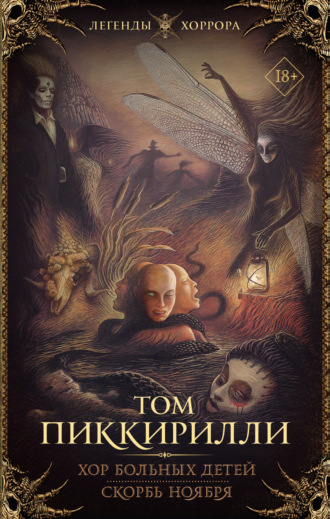

Хор больных детей. Скорбь ноября

Он всхлипывает как ненормальный, а едкие слезы разъедают его горло, пока Себастьян тихо хихикает, а Коул хранит странное молчание.

ПОЛНАЯ, НО ТУСКЛАЯ ЛУНА не в состоянии осветить внутренности пикапа. Кем бы ни была эта сущность, она без моей помощи прекрасно устроилась у меня на коленях. Она пахнет смертью, но это сейчас ни черта не значит. Волосы у нее огненно-красные – при дневном свете они казались бы просто рыжими, но сейчас это масса раскачивающегося пламени, которое разливается по моему животу вплоть до колен.

Она издает звуки, которые можно принять за экстаз или агонию при убийстве. Сложно сказать. В баре сегодня вечером не было ни одной женщины. И как она нашла меня? Лес. Думаю, она появилась из леса. Она проводит ногтями по моим ногам вниз и вверх, делая при этом еще и мелкие движения, словно выцарапывает на моей коже отрывочные, но сильные изречения. Я пытаюсь их разобрать. Это наклонный шрифт с хорошо очерченными линиями, черточкой у буквы t, точкой над i и свисающим хвостиком у буквы g. Много пассивных глаголов. Число точек с запятой не велико, но довольно много слов выделены курсивом.

Каждый новый раздел, имеющий заголовок, начинается с прописных букв, выведенных каллиграфическим почерком в нарочито библейском стиле. Тут множество примечаний, которые сами по себе содержат материал для дальнейших ссылок.

По мере приближения моего оргазма она начинает писать намного быстрее. Мы словно в середине важной гонки, которая будет иметь значительные последствия. Внезапно меня переполняет отчаяние. Я знаю, что мне нужно побороть ее, прежде чем она сможет завершить свои заклинания и пробудить какую-то иную форму страха.

Я яростно кончаю ей в рот – в то, что может быть ее ртом, – но она больше не пользуется языком в моих целях. Только в своих. Говорит со мной или с кем-то еще, с чем-то еще, что приближается сквозь огромный густой лес, окружающий парковку. Она повторяет ключевые фразы – имена, условия, мольбы, требования – и продолжает давать новые обещания.

Изречения на моей плоти зажглись, и в пикапе стало светлее. Ее лицо остается в тени; оно спрятано в черноте, у которой всегда острые зубы. Деревья гнутся на ветру, их листья сворачиваются и скукоживаются от обжигающего зловонного дыхания.

Я приближаю ее лицо, выставляя бедра вперед и надеясь таким образом помешать ей писать, но она училась и тренировалась слишком долго, чтобы моя уловка сработала. У нее отличная дисциплина.

Так что я издаю всхрап и с силой хватаюсь за ее холодные жесткие волосы. Моя сперма течет ей в горло, если оно вообще у нее есть и если рот и руки связаны с чем-то определенным. Когти сжимаются на моих бедрах – это была суровая гонка, но я победил и сумел избежать очередной ловушки.

Чье-то тяжелое присутствие отступает в кустарник. Она продолжает сосать, пока мой пот не высыхает, кожа не становится холоднее, а член опять не твердеет.

Мы продолжаем – на этот раз, вероятно, с другими последствиями.

Третья глава

ДРАБС НАДЕЛ ОДЕЖДУ, и мы пьем кофе у него на кухне. Сейчас с ним все в порядке, он – земной человек, у которого есть всего один язык. На какое-то время он оставил Бога или, может, Бог покинул его. Может, Христос наконец сжалился над ним. Драбс поднимает уровень сахара, насыпая чайную ложку с горкой в слегка терпкий горячий кофе.

В утреннем свете, падающем на его плечо, черная кожа, украшенная бусами, сияет чистотой. Он одновременно и хочет, и не хочет говорить о Мэгги – так мы разрываемся с девяти лет. Я привык и даже отношусь к этому спокойно, а он – нет, и никогда не сможет. О пустой болтовне не может быть и речи: перед нами слишком много тяжелых и мучительных проблем, чтобы найти легкую тему для разговора.

Я знаю, что, если спрошу его о чокнутом, навлеку гнев Господень на одного из нас. Пытаюсь использовать возможность, но он хочет поделиться чем-то другим.

– Сегодня нашли ребенка, в болотных дебрях.

Сердце у меня внезапно сжимается до боли.

– Как долго он там пробыл?

– Только не «он». Нашли девочку. Шесть лет или около того – семь-восемь.

– Ты ее видел?

– Нет, только слышал о ней.

– Кто ее нашел?

– Мать Доди, эта Вельма Кутс. Представь, если можешь. – Я могу и не мешаю ему продолжать со злой улыбкой. – Так вот, представь, приходит туда наша колдунья в поисках корешков, ягод и насекомых для всяких тайных целей. Покрыта грязью по самое не балуй, в руках у нее болотный мох и змеиная кожа, и вот она находит ребенка, лежащего на плоском камне.

Мое сердце готово вырваться из груди, бьется так сильно, что я чувствую вибрацию аж на коренных зубах.

– Это было у плоского камня?

– Я же сказал.

Силы и замыслы сближаются. Я чувствую, что должен бы прийти к пониманию, но до сих пор не достиг ясности.

В свое время мы с Драбсом наткнулись на плоский камень, как почти все дети, хотя не все из нас говорили о нем или хотя бы вернулись к нему снова. Это был камень в виде плиты – может, святыня или жертвенник, поставленный столетия назад. По всей длине плиты шли желобки, служившие для того, чтобы сливать очищающие масла и кровь. Некоторые горожане считали, что камень надо уничтожить, разбить на кусочки, а пыль смешать с солью и развеять по болотам. Другие, как мой отец, полагали, что его следует перевезти, но сохранить, изучать в университете и считать археологической достопримечательностью, заслуживающей определенного внимания.

Были и те, кто решил, что его стоит использовать.

Камень действительно использовали в течение всех этих лет. Обычно туда приходили наши ведьмы – освящали чучела и коз, надеясь умилостивить стихийные силы, которые испокон веков жили в наших верованиях и обычаях.

Иногда находили и тела – старики, умершие от естественных причин; дети, которые вечером отправились в кровать, а проснулись лежащими на плоском камне, не имея понятия, как там очутились. Порой несколько костей. Обычно кости принадлежали животным, но не всегда. Камень оставался в глухих чащобах округа Поттс, неподалеку от реки, и какие бы доводы ни приводили, он всегда будет здесь.

– Что случилось? – спрашиваю я Драбса.

Я жду, поскольку Драбсу это нравится. Когда он в настроении и максимально сосредоточен, всегда заставляет ждать. Мы выпиваем еще по чашечке кофе, пока близится полдень. Тени становятся более четкими. Если кто-то случайно пройдет мимо, он может решить, что мы просто отдыхаем.

Вскоре, однако, его колени начинают дергаться, а пальцы – постукивать по столу. Нервные тики один за другим проходят по лицу. Так действует повышающийся в его крови сахар.

– Так, – говорит он, – на чем я остановился?

– Мать Доди, с руками, полными болотной травы, змеиной кожи, ягод и тому подобного, нашла у плоского камня девочку шести, семи или, возможно, восьми лет.

– Да.

Я вижу, что он удаляется от меня, дюйм за дюймом, пуговица за пуговицей медленно расстегивая рубашку. Не я на этот раз обрушил на него Святой Дух. Это все утренняя красота и слишком большое количество сладкого.

Мне нужно услышать остаток истории. Я встаю, опрокидываю стол в сторону и хватаю Драбса за рубашку левой рукой. Правую кладу ему на лоб, словно пытаясь удержать его мысли внутри бушующего мозга.

– Драбс, ты можешь кататься голым по оврагу, сколько душе угодно. Но позже.

– Нет, нет, я…

– Расскажи мне, наконец, о девочке. Это может быть важно.

– Почему?

– Давай, говори, – настаиваю я.

Несмотря на растущий эффект кофеина с сахаром и приход языков он останавливает свой взгляд на мне, и я чувствую, что Драбс немного приходит в себя. Он еще несколько секунд остается спокойным, пока я снимаю с него одежду. Моргает, будто видит меня впервые.

– Вельма Кутс идет посмотреть на тело, неуверенная, точно ли это ребенок.

– Неуверенная?

– Это могло оказаться хорошо сделанным пугалом. Ты знаешь, как их делают. Но она держала большой леденец на палочке, такой радужный…

– Я понял.

– …радужный. эти концентрические цвета, они кружатся на свету, вращаются, вращаются….

– Оставайся тут.

– …с этой Вельмой Кутс, роняющей свои мистические товары, ягоды, болотную живность и прочее. И она бежит вперед с криком.

– Потому что это не чертово пугало.

– Конечно нет, это ребенок. Девочка, я же сказал. И она, разбуженная криками, поднимается с плоского камня…

– Так она жива?

– …и протягивает свой леденец на палочке, словно обороняясь, вот так, вот так, два дня в грязи, и с собой нет никакой еды, кроме этого леденца. Не может сказать, как ее зовут, или просто не способна выговорить имя.

– Но с ней все в порядке?

Он кивает, глядя в мои глаза так же пристально, как я вглядываюсь в его. Рука, которую я держу у него на лбу, начинает нагреваться, словно я положил ее на печку.

– Да, – говорит Драбс, – с ней все в порядке, она живет в городе с Лили, пока шериф пытается узнать, кто она такая и откуда.

Я снимаю с него рубашку и становлюсь рядом, а языки слетаются к нему отовсюду. Он крутится и изворачивается, словно кто-то кидает в него спички. Языки слизывают его личность, пока он не становится просто сосудом, выкрикивающим что-то непонятными словами мучеников. Святой дух входит в него, пока он корчится на полу в кухне. Здесь слишком много острых углов, поэтому я открываю заднюю дверь и выпускаю его на двор, где он приводит в ужас пролетавшего мимо ястреба. Драбс бьется в судорогах рядом с амбровым деревом и мимозой, спугнув сидевших в кустах бакланов.

Я иду обратно к пикапу. Но прежде чем уезжаю, он говорит еще одну вещь, которую я в состоянии понять.

Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Голос у него ясный и спокойный, несмотря на сотрясающие тело судороги:

– Скоро карнавал.

РАЗ В НЕДЕЛЮ или около того я провожу день на фабрике.

Чувствуется, с какой злобой рабочие относятся к этому месту и как сама фабрика подпитывается их бешенством, чтобы продолжать работать, год за годом.

Иногда выразить свой гнев и фрустрацию негде, а иногда, к счастью, такое место есть.

Пол, бригадир, точно знает, как вести себя со мной. Он говорит «доброе утро» и держится от меня подальше. Мое рабочее место, которое до меня принадлежало моему отцу, деду и прадеду, не имеет никаких, говорящих о нас примет. На стенах нет царапин и пятен, а столетний дубовый стол выглядит совершенно новым. Ничего не напоминает ни о владельцах, ни о традициях. Здесь лежит та же пыль, что и последние восемьдесят лет, и я дышу ею, как дышали они, вдыхаю снова и снова.

На самом деле этот кабинет – одно из немногих мест, где я чувствую себя довольным жизнью. Стою у окна с видом на фабричный этаж и смотрю, как рабочие совершают последовательность движений, которой их научила моя семья. Движения сложные, но повторяющиеся; грохот механизмов не только оглушает, но и успокаивает.

Мой прадед постановил, что на производственном этаже нельзя говорить. Это правило работало семьдесят лет, пока я его не отменил, для чего мне пришлось заполнить тридцать семь страховых форм. Прадед не думал, что продукция пострадает, если работники будут разговаривать друг с другом, но знал, что число страховок увеличится, если они перестанут полностью концентрироваться на своем деле. Этот механизм мог затянуть руку за три секунды. И мой прадед был прав.

Но все же мои предки никогда не сидели на этих скамейках, ежедневно выполняя одну и ту же, смертельно скучную и утомительную черную работу, а я сидел. Все четыре года учебы в колледже провел среди этих мужчин и женщин, по очереди обучаясь работе на каждом механизме и не разговаривая. Ничего, кроме отрывистых ударов металла и флуоресцентного света, которые не давали погрузиться в бесконечную глубину собственных мыслей и безумной скуки.

Они относятся ко мне с почтением или, по крайней мере, делают вид. Они машут мне, и я машу в ответ. Здесь двенадцать сотен человек, и я стою выше всех в иерархии. Мой взгляд их смущает: не как работников, а как моих соседей. Я заставляю их краснеть.

Фабрика платит высокие страховые взносы, но теперь поверх звяканья шестеренок снова слышны голоса. Болтовня доходит до самых дальних стропил. Хихиканье, сплетни и пересказ грязных анекдотов, выражение людских потребностей и первобытных инстинктов. Это просто человечно.

Смешки и флирт, обсуждение шампуней и крема от морщин. Они судачат о рыбалке и охоте, о том жутком футбольном матче прошлым вечером, об обезжиренных картофельных чипсах, оцарапанных деснах, плохом молоке, детском параличе и о многом другом, всегда о многом другом – о компании Sears & Roebuck, политических платформах; об этом странном пятне на спине, похожем на профиль губернатора; о жареных сомах; молитвах, обращенных к Иисусу и Валенде – и еще о многом, потому что должно быть множество всего, на что нельзя просто закрыть глаза: о застарелой сердечной боли; о том, что Глория забрала детей и живет с этим автомехаником на другом конце города, – как его зовут, Вербал Рейнс? Этот, да, паршивый придурок, и он, ты знаешь, и есть придурок, что убивает ее мужа Гарри. Но ты не должен называть его придурком, Гарри! Не его вина, что Глория ушла от тебя, это было через шесть недель – это не херня, нет, это далеко не херня.

Порой раздаются и крики – это правда. И ожидаемо. На каком-то уровне их ждут как своего рода развлечения. Мы не имеем ничего против.

УМОЕЙ МАТЕРИ БЫЛО много снов, и теперь они стали моими.

В одном повторяющемся сне я, неся на руках младенца, иду по полю вместе с Мэгги. На ней – сарафан и шляпка без полей. Мы стоим среди пшеницы. Во всех направлениях на три штата вокруг пшеницу не выращивают, но о ней мечтала моя мать. Младенец беззубо улыбается и тянет пухлые ручонки, словно весь мир – дарованная ему редкая драгоценность. Моя жена глядит на меня, озаренная осенним солнцем, волосы выбились из-под шляпки, и свет падает на них так, что ее черты внезапно начинают сиять, такие же естественные и прекрасные, как само время года.

Иногда я просыпаюсь в слезах, а братья склоняются над моей кроватью и плачут вместе со мной.

ЛИЛИ – ФРУСТРИРОВАННАЯ ШКОЛЬНАЯ учительница – проявляет немалую инициативу и находит меня на фабрике. Никто больше не находил меня здесь, да и не пытался, так что я слегка шокирован, увидев, как она поднимается по лестнице, таща за собой девочку.

– Томас, нам нужна твоя помощь, – говорит Лили, садясь в кресло перед моим столом. Может, в это кресло сели впервые за все время.

Мы вошли в коридор конвергенции. Я отчетливо чувствую, как собирается энергия. Девочка с плоского камня, предупреждения Драбса, разговор о том, как Глория оставила Гарри ради Вербала, разворачивающиеся сны моей матери, призрак отца и приближение карнавала.

Тот, кто сказал, что ребенку семь лет, видел ее лишь издали. Девочке по меньшей мере тринадцать или четырнадцать, и леденец в ее руках выглядит довольно глупо. Однако мне понятно, откуда взялась ошибка. Она одета в форму ученицы младших классов: длинные белые гольфы и маленькие черные туфельки, которые отлично смотрелись бы на кукле, а на голове у нее, прости господи, два хвостика. Девочка смущается и широко раскрытыми глазами оглядывает комнату, смотрит вниз, на всю фабрику. Когда ее взгляд останавливается на мне, возникает чувство, будто я получил удар в живот. Иногда точно знаешь, когда от тебя чего-то хотят. Я все жду, что она лизнет леденец, но этого не происходит. Она держит палочку леденца между пальцами, так что видны белые костяшки, и леденец направлен под таким углом, словно это меч. Головка у нее наклонена очень мило, и мне хочется, наконец, понять, что, черт возьми, происходит.

– Что я могу сделать? – спрашиваю я.

Лили решила жить согласно стереотипам. Она носит очки в толстой черной оправе, а волосы всегда убраны в туго завязанный узел на затылке. Лили любит одежду оверсайз – бесформенные большие блузки и свитера, длинные юбки. Она так одевается, чтобы скрыть под одеждой свое прекрасно сложённое тело, скрыть от самой себя и от распутных мужчин Кингдом Кам.

Лили когда-то не раз трахалась со мной на половицах у кровати, прижимая свои объемистые сиськи к моему рту, пока я не приобретал слегка синеватый оттенок, а ее вагина оставалась такой же голодной. Она сама по себе – сплошная двойственность, и ни одна из ролей не является более реальной, хотя мне, определенно, нравится та, которая трахается получше.

Сейчас включилась ее стойкая субличность. Одна из рук Лили слегка дергается, словно очерчивает указкой или мелом пустыню Гоби, пирамиду Хеопса или закуток, куда женщина в красном платье привела Джона Диллинджера на смерть.

– Знаешь, как сейчас обстоят дела? – говорит она.

– Не вполне, – отвечаю я.

– Я о том, что касается малышки. Я называю ее Евой, просто потому, что нам нужно ее как-то называть.

– Понятно.

– Так вот, шериф Берк до сих пор не смог обнаружить ни ее родителей, ни откуда она приехала или как тут очутилась. Если ее похитили и перевезли через границы штата, этим должно заняться ФБР, но на самом деле мы не знаем, куда обратиться, чтобы помочь Еве.

Я смотрю на девочку. Сейчас она, похоже, совершенно не обращает на нас внимания.

– Она хоть что-то говорит?

– Нет, ни слова.

– Это что-то физическое или последствия травмы?

– Доктор Дженкинс точно не знает. Прямых следов насилия нет. Во всех других отношениях она выглядит абсолютно здоровой. Всегда остается шанс, что она выйдет из этого состояния, с чем бы оно ни было связано. С ужасом думаю, через что пришлось пройти бедной девочке.

Мне неловко говорить о девочке так, словно ее нет здесь, когда она пристально на меня смотрит. Все в ней вызывает у меня напряжение: одежда, покачивание полуразвитой груди, этот идиотский леденец, втягивающий меня в сиропную бездну своими концентрическими кругами. Ева выходит на площадку за дверью и машет рабочим, как делаю я; те машут в ответ.

Строгая манера поведения Лили начинает меня заводить, как раньше.

– Что я могу сделать?

– Я хотела бы нанять частного детектива.

– Хорошо.

– Это может дорого стоить. И детектив может заниматься расследованием несколько недель или даже месяцев, при этом от его усилий будет мало толку.

– Ладно. Девочка останется с тобой?

– Да, в моем доме достаточно места, и, честно говоря, мне нравится жить с кем-то. Мы поладили, и она, похоже, начала осваиваться.

Глаза Лили опущены, по шее уже растекается симпатичный румянец. Я представляю, как ее большие розовые буфера раскачиваются, когда я беру ее сзади. Она знает, о чем я думаю, и ее руки тянутся к очкам, чтобы снять их, чтобы стянуть их наконец.

– Ты сам наймешь детектива или лучше это сделать мне? – спрашивает она.

– Сам. Я обращусь в агентство, чтобы они немедленно занялись нашим делом.

– Спасибо, Томас.

– Не за что, Лили.

Вызываю бригадира Пола в кабинет и говорю, что, возможно, Еве понравится экскурсия по фабрике. Он знает, что лучше не показывать недовольства, и берет Еву за руку, тут же очаровываясь концентрическими цветами ее леденца. Пол немного не в себе, и мне приходится взять его за плечо, чтобы вывести из этого состояния. Он ведет Еву по лестнице вниз, к ужасным механизмам и любопытным людям, которые шепотом называют ее девочкой с плоского камня.

Мы с Лили побеждаем мертвый воздух веков и судорожно влезаем в голом виде на письменный стол. Наши ногти и зубы царапают деревянный пол и стены, оставляя следы для будущей истории.

САРА НЕ ПРИВЫКЛА, чтобы за ней ухаживали, и ей нравится внимание. Глубокой ночью, когда Фред наконец провалился в прерывистый сон и кокаиновые кошмары, она приходит к нам в спальню. Ведет себя осторожно, что не лишено смысла. Джонас по-своему обаятелен, и тембр его голоса, исходящего из всех трех глоток, завораживает. Саре нравятся его стихи и бескорыстное внимание, хотя она даже не знает, какое именно тело принадлежит ему.

«И в агрессии утраты мы находим лишь задрапированную лесть у наших ног, а розы, шепот и усладу похвалы кидаем в пресное море нашей настырной памяти».

Сара не ложится к ним в кровать. Ей теперь выделена комната, а Доди спит со мной или в одиночестве в одной из пустых спален на третьем этаже. Сара сидит на полу, прислонившись головой к краю матраса, и вздыхает после каждой строфы Джонаса. Несмотря на физическое уродство, тройной хор голосов звучит вполне очаровательно.

Обычно мне нравится их слушать, но сегодня я не в настроении. Брожу по дому в поисках свежего воздуха и останавливаюсь у каждого открытого окна в каждом зале. Полка внизу у камина выглядит как-то странно, и мне требуется пара секунд, чтобы понять, что пропала обрамленная фотография с моими родителями.

В конце коридора слышен шум. Я иду на звук. К моему удивлению, вижу, что Фред проснулся. Обычно он, страдая от паранойи, не спит три дня подряд, а потом сваливается, но сейчас, должно быть, нюхает так много, что это вернуло его к жизни. Я без рубашки, и он смотрит на то, что может быть моей сестрой. Женственные черты на ребрах собрались в легкую гримасу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Kingdom Come (англ.) – Царство Божие; загробный мир. (Прим. пер.)

2

Летающий Валенда – знаменитый американский канатоходец. (Прим. пер.)