Полная версия

Анна Керн. Муза А.С. Пушкина

Анну относительно рано, лет в пятнадцать, начали вывозить в свет. Впрочем, назвать светом тот круг, в котором она вращалась, можно лишь с большой натяжкой. Маленький уездный город, несколько дворянских семей да небольшая группа офицеров. Нетрудно себе представить, что юная и хорошенькая Анет блистала в этом обществе.

Любопытно, что, будучи истинной женщиной во всем, что касалось кокетства и флирта, Анна Керн с юности и до конца жизни была если не равнодушна, то, во всяком случае, довольно сдержана в отношении нарядов. В своих воспоминаниях она удивительно немного для женщины уделяет внимания моде, платьям, украшениям и прочему в том же духе, сама признаваясь в своей «лени и неуменье наряжаться». Что, однако же, никогда не мешало ей пользоваться успехом и быть в центре внимания на всех балах и светских раутах.

Мода пушкинской эпохи.

С течением времени отношения в семье не то что не улучшились, а, напротив, обострились. «Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно».

Не посмела юная Анна перечить и в тот момент, когда родители (точнее, отец, мать, судя по всему, полностью ему подчинялась и вообще не имела права голоса в семье) решили ее судьбу.

Вот как рассказывает историю сватовства сама Анна Петровна: «В Лубнах стоял Егерский полк. Все офицеры его были моими поклонниками и даже полковой командир, старик Экельн. Дивизионным командиром дивизии, в которой был этот полк, был Керн».

«Он познакомился с нами и стал за мною ухаживать. Как только это заметили [родные], то перестали меня распекать и сделались ласковы. Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка отказывал всем просившим у него моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случая объясниться со мною. Когда об этом сказали мне, то я велела ему отвечать, что я готова выслушать его объяснение, лишь бы недолго и немного разговаривал, и что я решилась выйти за него в угождение отцу и матери, которые сильно желали этого. Передательницу генеральских желаний я спросила: «А буду я его любить, когда сделаюсь его женою?» И она ответила: «Разумеется…» Когда нас свели и он меня спросил: «Не противен ли я вам?», я отвечала «нет» и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом. Его поселили в нашем доме. Меня заставляли почаще бывать у него в комнате. Раз я принудила себя войти к нему, когда он сидел с другом своим, майором, у стола, что-то писал и плакал. Я спросила его, что он пишет, и он показал мне написанные им стихи:

Две горлицы покажутТебе мой хладный прах…Я сказала: «Да, знаю. Это старая песня». А он мне ответил: «Я покажу, что она будет не «старая»», и я убежала. Он пожаловался, и меня распекали».

Когда читаешь эти строки, трудно избавиться от ощущения, что героиня повествования – ребенок, а никак не зрелая девушка, готовая к замужеству и семейной жизни. По сути, так оно и есть: в описываемый период Анне всего 16 лет, свадьба состоялась еще до того, как ей минуло 17. Жених же был старше невесты больше чем втрое – ему было 52 года.

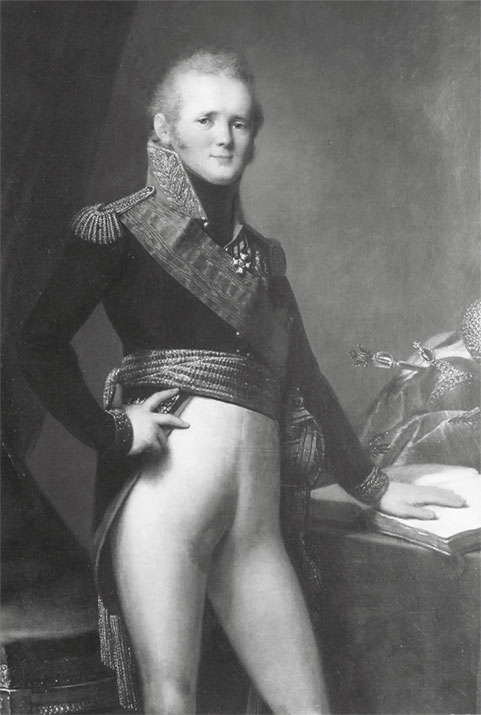

Ермолай Федорович Керн.

Ермолай Федорович Керн (1765–1841) – русский генерал, участник нескольких войн, кавалер семи боевых наград, в том числе Георгиевского креста за взятие Парижа. Кроме орденов, о боевых заслугах генерала свидетельствует тот факт, что его портрет по распоряжению императора помещен в Военной галерее Зимнего дворца среди портретов других героев Отечественной войны 1812 г.

Согласно многочисленным характеристикам современников и биографов, Е. Ф. Керн был классическим образцом истинного военного – волевой, решительный, бесстрашный до дерзости человек, не привыкший задумываться ни о чем, что не касалось его профессии. Он не получил никакого образования, служил в армии с юных лет и вышел в генералы из нижних чинов. «Война составляла его стихию», – сказал о Керне генерал-лейтенант А. И. Михайловский-Данилевский, автор «Описания Отечественной войны 1812 года».

Понять причины антипатии юной Анет к будущему супругу совсем не сложно. Невеста – восторженное создание, обожающее все прекрасное: искусство, музыку, литературу, жаждущее порхать на балах, блистать и очаровывать, мечтающее о возвышенной романтической любви, а жених – пожилой и грубоватый солдафон, этакий постаревший Скалозуб, максимально далекий от всего, что привлекало или могло привлечь его избранницу.

Словом, более неудачный союз трудно было себе представить. Это понимали почти все… кроме Петра Марковича. «Батюшка преследовал всех, которые могли открыть мне глаза насчет предстоящего супружества, прогнал мою компаньонку, которая говорила мне все: «Несчастная!» – и сторожил меня, как евнух, все ублажая в пользу безобразного старого генерала… Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 г., 8 января…» Эта свадьба сделала героиню нашей истории несчастной на долгие годы, «прибитой на цвету», как выражалась она сама. Хотя, с точки зрения ее отца, Керн был более чем завидным женихом. Ну, еще бы, генерал! Вот только у юной невесты было на этот счет иное мнение. Спустя несколько десятков лет она напишет в своих мемуарах:

«Против подобных браков, то есть браков по расчету, я всегда возмущалась. Мне казалось, что при вступлении в брак из выгод учиняется преступная продажа человека, как вещи, попирается человеческое достоинство и есть глубокий разврат, влекущий за собою несчастие… Ну да об этом так много писано, что нечего распространяться, тем более что никто не внемлет».

«Тут кстати заметить, что хотя чувство родительское прекрасно и священно, но власть родительская далеко не благотворна в большинстве случаев… Она направляется часто не на воспитание детей по их способностям и влечениям, а по своим соображениям устраивает их карьеру, не спросясь их желаний и наклонностей, и бросает их в брак сообразно с своими выгодами, а не с сердцем детей, и в конце концов выходит несчастие».

Всю полноту и глубину этого несчастья Анна испытала на себе.

«Его невозможно любить…»

Можно предположить, что уже с первых дней семейной жизни неприязнь, которую Анет испытывала к супругу, стала расти и крепнуть. Искать в муже достоинства молодая жена не желала, и вряд ли ее стоит за это так уж сильно упрекать. Для Анны Ермолай Керн был не доблестным генералом, не героем отечества, а человеком, который против ее воли сделал ее своей женой, однако же не проявлял к ней ни тепла, ни доброты. Она была, в сущности, совсем еще дитя, он же – более чем зрелый человек, который не просто не сумел, а не пожелал, не счел нужным ни завоевать любовь молодой супруги, ни даже просто найти подход к ней. Единственное, что он делал для нее приятного, – это дарил подарки. Материально Анет была обеспечена, у нее не имелось недостатка в нарядах и украшениях, а вначале и в развлечениях. Но вскоре все переменилось.

Первое время после свадьбы чета Кернов еще оставалась в Лубнах, где жили родители Анны. Но вскоре Анна Петровна познала все тяготы кочевой жизни супруги армейского генерала. Постоянные смены гарнизонов, переезды из города в город. Где-то Керны проводили только несколько недель, в других местах задерживались дольше – на год и более. Нетрудно себе представить, как тоскливо бывало полной энергии, жаждущей впечатлений юной женщине, вынужденно оказывавшейся практически запертой в гарнизоне какого-нибудь захолустья, где даже книг не найти и не с кем слова перемолвить. Муж обращался с молодой супругой все хуже и грубее, а ей даже некому было пожаловаться на судьбу. Периоды полного равнодушия, когда он чуть ли не забывал о существовании жены, то и дело сменялись скандалами, сценами ревности и требованиями безмолвного подчинения. Свои переживания Анна могла поверить только бумаге, в письмах к близким людям и в дневниках, но зато уж там полностью давала волю своим чувствам.

Ненавистные цепи брака«Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение – ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу – и опять одна на белом свете; муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной! ‹…›

Погода нынче отвратительна, муж отправился на учения за восемь верст отсюда. До чего я рада, что осталась одна, – легче дышится. ‹…›

Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо – я почти его ненавижу. Каюсь, это великий грех, но кабы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти; может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любят отца или дядюшку, конечно, не более того. ‹…›

Если бы я освободилась от ненавистных цепей, коими связана с этим человеком! Не могу побороть своего отвращения к нему. ‹…›

Мне ад был бы лучше рая, если бы в раю мне пришлось быть вместе с ним».

И подобных цитат можно привести еще очень много.

Так что, попадая в крупные города, Анна старалась максимально воспользоваться каждым поворотом судьбы, стремилась жить как можно более насыщенной жизнью, заводить и поддерживать знакомства с интересными людьми, выезжать в свет, блистать на балах. Она жаждала всего того же, что хотят почти все юные девушки во все времена: развлекаться, танцевать, веселиться, нравиться, флиртовать, влюбляться… Но, на свою беду, она в 18 лет была уже не девушкой, а женой и матерью. В 1818 г., спустя год после свадьбы, у нее родилась старшая дочь.

Первый Александр

Сначала юная Анна была даже рада беременности, надеясь, что появление ребенка украсит ее жизнь. Особенно приятна ей была мысль, что крестным отцом ее младенца может стать сам государь император.

Практически сразу после замужества, во время смотра войск в Полтаве, новоиспеченная генеральша Керн была представлена императору Александру I и испытала по этому поводу столь бурный восторг, что отголоски его ощущаются даже в мемуарах, написанных спустя полвека после этих встреч. Отношение юной Анет к государю во много сродни институтскому «обожанию». «Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда чувствуешь присутствие божества, когда молятся? …Я не была влюблена… я благоговела, я поклонялась ему!..» «Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом!»

Портрет императора Александра I.

Император со своей стороны тоже находил юную генеральшу очаровательной, что дает биографам право подозревать, что одними восторгами Анны это общение не ограничилось. Любвеобильность Александра I была известна всем, включая супругу императрицу Елизавету Алексеевну. Он обращал свое августейшее внимание на многих хорошеньких женщин, независимо от сословия и национальности, а те, в свою очередь, воспринимали это исключительно как оказанную им огромную честь. Насколько велика была честь, выпавшая на долю Анет, неизвестно, но сразу после смотра войск генерал Керн получил от императора награду в 50 тысяч рублей – уж явно не за свои заслуги на параде.

После встречи с императором в Полтаве Анна с удовольствием предавалась «мечтаниям ожидающего меня чувства матери». Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет восприемником ребенка! Часть мечтаний сбылась, император действительно изъявил желание стать (заочно) крестным отцом новорожденной девочки, которую нарекли Екатериной.

Спустя некоторое время после рождения дочери Ермолай Керн попытался воспользоваться монаршей благосклонностью к его супруге. Впав в немилость у высшего начальства (причем в немилость вполне заслуженную, спровоцированную его же собственной дерзостью и грубым нарушением субординации), он попытался решить свои проблемы с помощью хорошенькой молодой жены. Керн спешно привез Анну в Петербург и, прослышав, что император имеет привычку по утрам прогуливаться по набережной Фонтанки, каждый день отправлял ее туда в определенные часы. Была типичная петербургская зима, ветреная и зябкая, Анна, еще окончательно не оправившаяся после родов, мерзла и сильно страдала во время этих прогулок, долгое время остававшихся совершенно бесплодными. Наконец Анна взбунтовалась, перестала ходить на набережную, но вскоре все же мельком увидела императора на прогулке, когда проезжала в карете. Спустя некоторое время Керн был прощен. После Анна еще раз виделась с императором и даже танцевала с ним на балу.

К сожалению, то самое пресловутое, «чувство матери», о котором молилась Анна, в ее душе так и не родилось. Можно предположить, что сыграла свою роль и молодость нашей героини, которая в этом возрасте просто еще не была психологически готова к материнству. Однако главный корень зла таился, разумеется, в крайне негативном отношении Анны к супругу. «Вы знаете, что это не легкомыслие и не каприз; я вам и прежде говорила, что я не хочу иметь детей, для меня ужасна была мысль не любить их и теперь еще ужасна, – пишет Анна одной из своих корреспонденток. – Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но, по несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от оного избавиться. Да, разумеется, иной раз дитя мое приносит мне минуты утешения, но ко всему этому всегда примешивается печаль. Это исповедь! Простите меня, мой ангел!».

Через много лет, когда Анна Петровна была уже в преклонном возрасте и почти слепой, ей прочитали только что вышедший роман Л. Н. Толстого «Война и мир», который произвел на нее очень сильное впечатление. В том числе ее душу тронуло то, что в этом произведении «между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования». И она заявила: «Мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать». Рассказ этот получил название «Три встречи с императором Александром Павловичем» и был впервые опубликован в журнале «Русская старина» (1870, № 3). К Александру I Анна Петровна всегда относилась с большой теплотой, трепетом и даже благоговением, только что не обожествляя его. Даже ссылку Пушкина она ставила императору в заслугу. «Я полагаю, – сказано в «Воспоминаниях о Пушкине», – что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась».

Безусловно, нельзя не сочувствовать бедной, ни в чем не повинной маленькой Катеньке, как нельзя не сочувствовать и двум другим дочерям Анны Керн, родившимся впоследствии, которых, как выражались в те времена, не умела любить родная мать. Конечно, дети страдали, но не меньше страдала и сама Анна, которой судьба не подарила счастья материнской любви. Видимо, у Анны Петровны Керн было иное предназначение…

Мимолетное видение

Зимой 1819 г., во время той самой поездки в Петербург, когда Анет, ежась от пронизывающего ветра, каждый день гуляла по набережной, тщетно надеясь увидеть императора, и произошла ее первая встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это случилось в доме ее тетки Елизаветы Олениной, куда Анна ездила часто и с огромным удовольствием.

Еще бы, ведь там постоянно бывали литературные знаменитости, практически живые легенды тех лет: Н. М. Карамзин, Н. И. Гнедич, И. А. Крылов, И. М. Муравьев-Апостол! Причем бывали запросто – читали свои произведения, вели непринужденные разговоры, шутили, смеялись, играли в шарады.

Увлеченная игрой в шарады, Анна Петровна сначала просто не заметила Пушкина. Все ее внимание было поглощено Иваном Андреевичем Крыловым, который произвел тогда на юную генеральшу сильнейшее впечатление.

«Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие, – вспоминает Керн в мемуарах. – Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего «Осла!» И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?» Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'etre ainsi jolie!» Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise, – ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины». Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами».

В том, что Александр Сергеевич не заинтересовал тогда Анну, не было ровном счетом ничего удивительного. Он был всего на год старше, или, как говорили в те времена, годом старее ее, еще не имел почти никакой известности, не обладал ни привлекательной внешностью, ни статью, ни галантностью молодых офицеров, к которым уже успела привыкнуть юная генеральша. Его поведение – типичное для молодых людей стремление скрыть за демонстративной раскованностью и даже дерзостью свою застенчивость – не понравилось Анне, да и не могло понравиться. Ее явно привлекала совсем другая манера ухаживания, ей хотелось романтических воздыханий и изящных комплиментов. Но в том, что сама она, напротив, произвела неизгладимое впечатление, Анна не сомневалась.

Нужно отдать должное Анне Петровне – практически во всех оставленных ею мемуарах фигура автора представлена очень скромно. Почти никогда Керн не выпячивает собственную персону, не хвастается и не «якает» чрезмерно. Но здесь перед нами тот редкий случай, когда скромность ей изменяет. При всем уважении к нашей героине никак невозможно поставить знак равенства между блестящей светской львицей, которой стала Татьяна в Петербурге, и молоденькой восторженной провинциалочкой, чуть ли не впервые оказавшейся в высшем обществе, коей была на тот момент Анет Керн. Общего между ними только одно – пожилой супруг-генерал. Этим сходство заканчивается, не успев начаться, что заставляет всерьез усомниться в том, что прототипом (по крайней мере, единственным прототипом) Татьяны Лариной стала именно она.

Далее в своих «Воспоминаниях о Пушкине» Анна Петровна пишет: «Вот те места в 8-й главе Онегина, которые относятся к воспоминаниям Пушкина о нашей встрече у Олениных». Далее она приводит известную сцену встречи Татьяны и Онегина в Петербурге:

…Но вот толпа заколебалась,По зале шепот пробежал,К хозяйке дама приближалась.…За нею важный генерал.Она была не тороплива,Не холодна, не говорлива,Без взора наглого для всех,Без притязанья на успех,Без этих маленьких ужимок,Без подражательных затей;Все тихо, просто было в ней.Она, казалось, верный снимокDu comme il faut… прости,He знаю, как перевести!К ней дамы подвигались ближе,Старушки улыбались ей,Мужчины кланялися ниже,Ловили взор ее очей,Девицы проходили тишеПред ней по зале, и всех вышеИ нос и плечи подымалВошедший с нею генерал.…Но обратимся к нашей даме.Беспечной прелестью мила,Она сидела у стола.…Сомненья нет, увы! ЕвгенийВ Татьяну, как дитя, влюблен.В тоске любовных помышленийИ день и ночь проводит он.Ума не внемля строгим пеням,К ее крыльцу, к стеклянным сеням,Он подъезжает каждый день,За ней он гонится, как тень;Он счастлив, если ей накинетБоа пушистый на плечо,Или коснется горячоЕе руки, или раздвинетПред нею пестрый полк ливрей,Или платок поднимет ей!

Открытки серии «Язык цветов».

«Страдания мои ужасны»

Итак, в тот раз Александру Сергеевичу еще не суждено было стать героем романа Анны Керн. Вскоре после визита в Петербург ее сердце было отдано другому – молодому егерскому офицеру, имя которого не сохранилось, потому что Анна в своем «Дневнике для отдохновения» называет его сначала Шиповником, а потом Иммортелем, используя очень модный в то время «язык цветов».

Шиповник на языке цветов означает «залечивать раны», иммортель, он же бессмертник, – «навеки твой (твоя)». Предположение, почему Анна выбрала для своего возлюбленного именно эти цветы, напрашивается само собой. Очевидно, сначала она видела в избраннике, в своем чувстве к нему избавление от тех страданий, которые испытывала в браке с ненавистным мужем. А позже, возможно, в отношении Анет к таинственному офицеру что-то изменилось или же между влюбленными произошло нечто такое, из-за чего Анна решила, что будет обожать своего избранника «до последнего своего вздоха, разумеется, однако, если он останется мне верен – свое сердце я отдаю в обмен на его».

Сцены ревности«[Муж] …садится со мной в карету, не дает мне из нее выйти и дорогой орет на меня во всю глотку – он-де слишком добр, что все мне прощает, меня-де видели, я-де стояла за углом с одним офицером. А как увидел мое возмущение, тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца своих дней, чем продолжать жизнь с ним. Если бы не то, что, на вечное свое несчастье, я, кажется, беременна, ни на минуту бы с ним больше не оставалась!

Надобно вам сказать, что позднее он все же попросил у меня прощения за грубость. Бедная моя дочка, которая была с нами, так испугалась громких воплей этого бешеного человека, что с ней сделался понос. Так что мне кажется, что хотя бы ради интересов ребенка нам лучше не жить вместе, ведь для нее это дурной пример, а она уже все начинает понимать».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

«Михайловское» – государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина в Пушкиногорском районе Псковской области.

2

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) – русский советский поэт и переводчик.