Полная версия

Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение

Эволюция – самая большая и единственная постоянная сила во Вселенной, но нам иногда трудно заметить ее действие. Мы осознаём, что существует и происходит вокруг нас, но не видим ни эволюции, ни ее сил, приводящих к возникновению вещей и событий. Посмотрите вокруг. Видите ли вы эволюционные перемены? Конечно, нет. Вы понимаете, что все окружающее меняется – хотя и медленно, с вашей точки зрения, – и знаете, что через какое-то время оно перестанет существовать и его место займет что-то другое. Чтобы увидеть перемены, нужно найти способ измерять происходящее и понять, как меняются результаты измерений. Заметив изменение, мы сможем изучить его причины. Именно это мы должны делать, если хотим продуктивно размышлять о грядущих переменах и о том, как учитывать их в своей работе.

Эволюция – восходящее движение к постоянному совершенствованию, возникающее в результате адаптации и обучения. Вокруг нее развиваются разные циклы. На мой взгляд, почти все в нашем мире движется по восходящей траектории совершенствования, окруженной циклами. Это напоминает восходящую спираль.

Эволюция – сравнительно плавный и устойчивый процесс улучшений, возможный благодаря тому, что мы приобретаем больше знаний, чем теряем. Циклы, в свою очередь, движутся то в одну, то в другую сторону, напоминая качание маятника. Эксцессы в одном направлении ведут к развороту и появлению эксцессов в другом. Например, со временем наш уровень жизни растет, поскольку мы узнаём больше нового. Это приводит к повышению производительности, но в экономике случаются и взлеты, и падения. Долговые циклы двигают – стимулируют и притормаживают – экономическую деятельность вокруг общего восходящего тренда. Эти эволюционные, а иногда и революционные изменения не всегда проходят гладко и легко. Порой они слишком острые и болезненные. Мы совершаем ошибки, учимся на них новому и адаптируемся для достижения лучших результатов.

В совокупности эволюция и циклы движутся по восходящей спирали, последствия чего мы видим во всем: уровне благосостояния, политике, биологии, технологиях, социологии, философии и т. д.

Человеческая производительность – самая важная сила, благодаря которой общее благосостояние в мире, качество власти и уровень жизни со временем растут. Это объем производства на человека, обусловленный развитием образования, инновациями и изобретательностью, и он неуклонно повышается. Хотя в разных условиях производительность росла с разной скоростью, причины были всегда одинаковы: качество образования, изобретательности, трудовой этики и экономических систем, претворяющих идеи в жизнь. Политикам стоит хорошо представлять себе эти причины, это позволит им добиться лучших результатов для своих стран, а инвесторам и компаниям – лучше понять, куда направлять долгосрочные вложения.

Постоянно растущий тренд – продукт способности человечества к развитию. Последняя развита у людей лучше, чем у других животных, поскольку наш мозг обеспечивает уникальную способность учиться и мыслить абстрактно. В результате мы научились лучше делать многое и придумали массу изобретений и технологий. Эта эволюция привела к последовательным действиям, меняющим мировой порядок. Технологические достижения в сфере коммуникации и транспорта сблизили людей, и это существенно изменило природу отношений людей и империй. Эволюционные перемены проявляются во всем: в повышении ожидаемой продолжительности жизни, улучшении качества пищевых продуктов, более эффективных способах работы и т. д. Сама наша эволюция как биологического вида происходила через постоянный поиск инноваций и способов создания нового. Так было во все времена в истории человечества. В результате почти все графики показывают более мощное движение в сторону улучшения, чем колебания вверх и вниз.

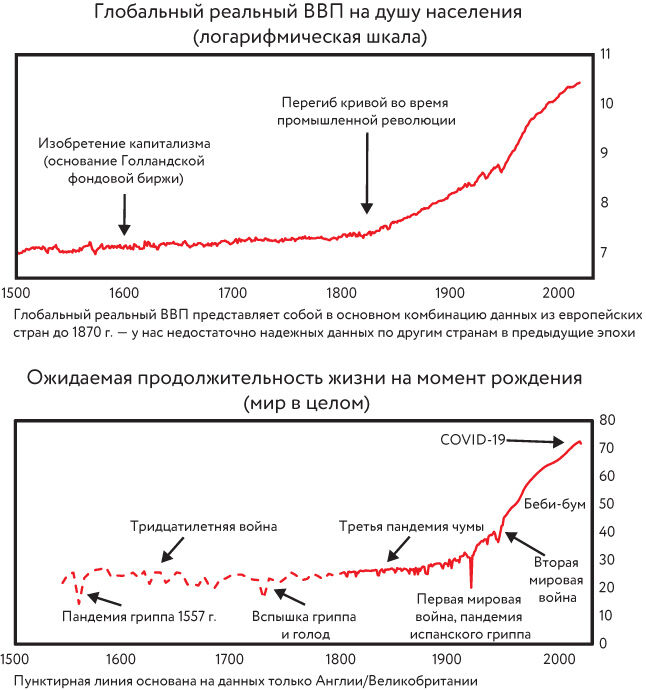

Отражение этого порядка вещей можно увидеть на следующих графиках расчетного объема производства (расчетного реального ВВП) на душу населения и ожидаемой продолжительности жизни за последние 500 лет. Это, пожалуй, наиболее широко используемые показатели благосостояния, хотя они несовершенны. Обратите внимание на масштаб эволюционных восходящих трендов и сравните его с масштабами колебаний вокруг них.

Эти тенденции ярко выражены по отношению к окружающим их колебаниям, что и демонстрирует, насколько сильнее человеческая изобретательность в сравнении со всем остальным. Как показывает эта масштабная перспектива, объем производства на душу населения неуклонно повышается, сначала медленнее, а затем гораздо быстрее, начиная с XIX в., когда подъем стал гораздо круче, отражая более быстрый рост производительности. Этот переход от более медленного роста производительности к более быстрому был обусловлен в основном повышением общего уровня образования и изобретательности. Причиной тому стал целый ряд факторов. Так, печатный станок Иоганна Гутенберга в Европе в середине XV в. увеличил доступность знаний и образования для большего числа людей (хотя книгопечатание к тому времени уже столетиями использовалось в Китае). Это способствовало развитию в эпохи Возрождения, Просвещения, возникновению капитализма и началу первой промышленной революции в Британии. Чуть ниже мы поговорим об этом подробнее.

Более значительный прирост производительности, связанный с развитием капитализма, предпринимательства и промышленной революцией, также переместил богатство и силу от аграрной экономики, в которой основным источником власти была собственность на землю (а монархи, дворяне и духовенство работали над поддержанием прежнего порядка), в сторону индустриальной экономики, в которой изобретательные капиталисты создавали средства производства промышленных товаров, владели ими и работали вместе с правительствами над сохранением системы, поддерживавшей их богатство и силу. Другими словами, со времен масштабных изменений, вызванных промышленной революцией, мы живем в системе, в которой основным источником богатства и власти выступает комбинация образования, изобретательности и капитализма. Люди, управляющие правительствами, сотрудничают с теми, кто контролирует богатство и образование.

Методы самой эволюции с окружающими ее большими циклами продолжают меняться. Например, если много лет назад самую большую ценность имели сельскохозяйственная земля и сельскохозяйственное производство, а затем главной ценностью стали машины и их продукция, то у цифровых объектов (обработка данных и информации) – самого ценного, что есть в современном мире, – нет явного физического представления[5]. В результате начинается схватка между владельцами данных за то, как обрести больше богатства и силы, связанных с ними.

ЦИКЛЫ ВОКРУГ ВОСХОДЯЩЕГО ТРЕНДАНесмотря на всю важность образования и повышения производительности как эволюционных механизмов, они сами по себе не вызывают больших и резких сдвигов в том, кто имеет богатство и силу. Такие сдвиги возникают вследствие подъемов и спадов, революций и войн, которые определяются главным образом циклами, а те развиваются на основе логичных причинно-следственных связей. Например, рост производительности, предпринимательства и капитализма, определивший развитие мира в конце XIX в., привел к большим разрывам в уровне доходов и чрезмерной задолженности. В результате экономического спада первая половина XX в. знаменовалась ростом антикапиталистических и коммунистических настроений. Возникли серьезные конфликты вокруг богатства и силы внутри стран и между ними. В любом случае эволюция движется своим путем, а вокруг нее складываются большие циклы. Во все времена

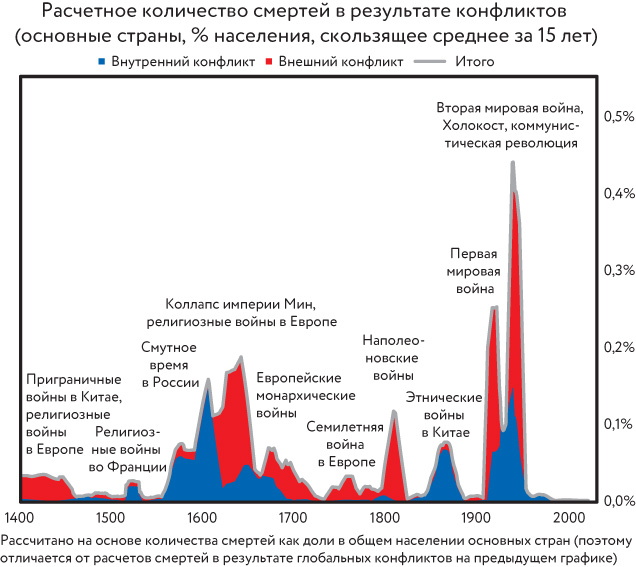

Как показано на следующих графиках, история демонстрирует нам, что почти все события в эти неспокойные времена происходили из-за борьбы за богатство и силу или значительных стихийных бедствий. В первом случае конфликты в форме революций и войн вызваны большими разрывами в уровне доходов, а также денежно-кредитными кризисами. Во втором большую роль играют засухи, наводнения и эпидемии. И острота проблем почти полностью зависит от того, насколько сильна страна и настолько легко она их преодолеет.

Поскольку бурные времена относительно недолговечны в рамках эволюционных восходящих трендов и почти не влияют на способность человечества приспосабливаться и изобретать новое, они почти незаметны на приведенных выше графиках ВВП и ожидаемой продолжительности жизни. Связанные с ними неуловимые колебания кажутся нам значительными, ведь жизнь каждого из нас коротка и почти не ощутима для всего мира. Возьмем, например, период депрессии и войны 1930–1945 гг. Динамика фондового рынка США и мировой экономической активности показана на графике ниже. Как вы можете заметить, экономика упала примерно на 10 %, а фондовый рынок – приблизительно на 85 %, после чего последний начал восстанавливаться.

Это часть классического цикла денежной массы и кредита, существовавшего всегда в известной нам мировой истории. Подробнее я расскажу об этом в главе 3. Но если говорить коротко, кредитный крах возникает из-за того, что в экономике слишком много долгов. Чаще всего правительству страны приходится тратить много денег, которых у него нет, чтобы помочь должникам рассчитаться со своими долгами. Оно печатает деньги и раздает кредиты без особо жестких обременений – примерно так же, как в ответ на экономический спад, вызванный пандемией COVID-19 и большим государственным долгом. Кризис 1930-х стал естественным следствием подъема в «ревущие 20-е», превратившегося в экономический пузырь, который подпитывался ростом долга и лопнул в 1929 г. Возникшая в результате депрессия вынудила правительство страны увеличить расходы и объемы заимствований за счет дополнительной денежной массы и кредита, созданных Центральным банком.

Лопнувший пузырь и последовавший за ним экономический спад оказали самое большое влияние на развитие конфликтов за богатство и силу в 1930–1945 гг. Затем, как и сейчас, и в большинстве других примеров, возникли значительные разрывы в уровне благосостояния и конфликты. Долговые и экономические коллапсы привели к революционным изменениям в социальных и экономических программах и массированным перетокам богатства, которые по-своему проявлялись в разных странах. Произошло множество столкновений и даже войн, участники которых пытались доказать, какая из систем – капитализм или коммунизм, демократия или автократия – лучше остальных. Между теми, кто жаждет перераспределения богатства, и теми, кто хочет сохранить прежний порядок, всегда будут споры или столкновения. В 1930-е мать-природа, помимо прочего, одарила США болезненной засухой.

При изучении множества примеров из прошлого я заметил, что спад в экономике и на рынках продолжался около трех лет (плюс-минус еще несколько лет), в зависимости от того, как много времени уходит на реструктуризацию долгов и/или процесс их монетизации. Чем быстрее правительства печатали деньги, чтобы заполнить дыры, тем скорее заканчивалась дефляционная депрессия и возникали сомнения в ценности денег. В США 1930-х фондовый рынок и экономика достигли дна в день, когда новоизбранный президент Франклин Рузвельт объявил об отказе правительства от обязательства обменивать деньги населения на золото. Он также сказал, что правительство создаст достаточно денежной массы и кредита, чтобы одни люди могли снимать свои деньги с банковских счетов, а другие – получить их для покупки продуктов и инвестирования. На решение этой задачи ушло три с половиной года, начиная с момента краха фондового рынка в октябре 1929 г.[6]

При этом не прекращалась борьба за богатство и силу как внутри стран, так и между ними. Набиравшие силу Германия и Япония бросили вызов прежним мировым лидерам – Великобритании, Франции, а затем и США (которые в результате оказались втянутыми во Вторую мировую войну). Период войны привел к увеличению выпуска товаров, необходимых для нее, но совершенно неправильно считать военные годы продуктивными – несмотря на рост производства на душу населения – из-за небывалых разрушений во всем мире. К концу войны глобальный ВВП на душу населения упал примерно на 12 %, во многом из-за спада в странах, ее проигравших. Стресс-тест тех времен позволил «расчистить игровое поле», четко дал понять, кто в выигрыше, а кто в проигрыше, и привел к новому мировому порядку в 1945 г. Следуя классической схеме, потом начался длительный период мира и процветания. Он растянулся на слишком долгое время, и сейчас, 75 лет спустя, все страны мира снова подвергаются стресс-тесту.

Большинство циклов в истории возникают практически по одним и тем же причинам. Например, период 1907–1919 гг. начался с Паники 1907 г. в США, которая (как и денежно-кредитный кризис 1929–1932 гг., последовавший за «ревущими двадцатыми»), была результатом резкого подъема. «Позолоченный век» в США, совпавший по времени с «Прекрасной эпохой» в континентальной Европе и Викторианской эпохой в Великобритании, превратился в пузырь, раздувавшийся за счет долгового финансирования и приведший к экономическому спаду. Последний возникал и в случаях значительных разрывов в уровне доходов, которые приводили к их перераспределению и даже мировой войне. Перераспределение доходов, например в 1930–1945 гг., происходило в условиях значительного роста налогов и государственных расходов, большого бюджетного дефицита и существенных изменений в денежной политике, позволявших его монетизировать. Эпидемия испанского гриппа усилила стресс-тест и ускорила процесс реструктуризации. Этот тест в сочетании с глобальной экономической и геополитической реструктуризацией привел к возникновению нового мирового порядка в 1919 г., выраженного в условиях Версальского договора. Он знаменовал начало подъема 1920-х, развивавшегося за счет роста долгов. Затем подъем привел к событиям 1930–1945 гг., после чего история начала повторяться.

Периоды разрушения/восстановления опустошили слабые страны, прояснили, кто обладает реальной силой, и создали революционные новые подходы (новые порядки). Благодаря им наступили периоды процветания. Но со временем они привели к появлению долговых пузырей с большими разрывами в уровне доходов, а затем и к спадам, создавшим новые стресс-тесты и периоды разрушения/восстановления (войны). Затем возник новый порядок, позволивший сильным добиваться большего, чем слабым, и т. д.

Как выглядят эти периоды разрушения/восстановления для людей, вынужденных в них находиться? Скорее всего, вам не довелось жить в таких условиях. Истории о них кажутся вам пугающими, а перспектива существования в такие времена не нравится большинству людей. И это понятно: периоды разрушения/реконструкции приводят к немалым страданиям, причем не только с точки зрения финансов. Многие люди теряют жизнь – или она меняется к худшему. У кого-то ситуация совсем плоха, у кого-то чуть получше, но так или иначе от нее страдают все. Однако, несмотря на эти печальные факты, история показывает, что большинство людей сохраняют работу даже во время депрессии, не гибнут в войнах и переживают стихийные бедствия.

Некоторые люди, преодолевшие трудные времена, даже говорят, что им удалось извлечь из них хорошие и важные уроки. Они научились объединять усилия, закалять характер, ценить простые вещи и т. д. Например, Том Брокау называл людей, переживших период 1930–1945 гг., «величайшим поколением», поскольку они приобрели беспрецедентную стойкость характера. Мои родители, дяди и тети пережили и Великую депрессию, и Вторую мировую войну. Как и другие представители этого поколения, с которыми мне доводилось общаться в разных странах и которые прошли свои испытания в периоды разрушения, они воспринимали происходившее практически одинаково. Помните, что периоды экономической разрухи и войн обычно длятся недолго – примерно два-три года. Продолжительность и серьезность стихийных бедствий (таких как засухи, наводнения и эпидемия) тоже разные, причем обычно их серьезность уменьшается с ростом адаптации. Очень редко все три типа больших кризисов – экономические, революции/войны и стихийные бедствия – происходят одновременно.

Всем этим я хочу сказать, что, хотя периоды революций/войн приводят к немалым человеческим страданиям, нужно всегда, особенно в худшие моменты, помнить, что мы можем их успешно пережить и что умение человечества приспособиться и снова начать быстро двигаться к росту благосостояния гораздо сильнее, чем все неприятности, которые могут встретиться на нашем пути. Поэтому я считаю правильным верить и инвестировать в приспособляемость и изобретательность человечества. Хотя я почти уверен, что нас ждет немало проблем и перемен в мировом порядке, человечество станет толковее и сильнее. Оно сможет преодолеть сложные времена и двинуться к новому и более высокому уровню процветания.

А теперь посмотрим на циклы роста и снижения богатства и силы основных стран за последние 500 лет.

СДВИГИ В БОЛЬШОМ ЦИКЛЕ БОГАТСТВА И СИЛЫ В ПРОШЛОМВыше я привел график роста производительности для всего мира (настолько точный, насколько мы можем ее измерить). На нем не показаны сдвиги в уровнях богатства и силы, возникавшие между странами. Чтобы понять, как это происходит, начнем с общей картины. На протяжении всей известной нам истории разные типы групп людей (племена, королевства, страны и т. д.) приобретали богатство и силу, создавая их сами, забирая у других или находя в природе. Собрав больше богатства и власти, чем остальные группы, они становились ведущими державами, что позволяло им определять мировой порядок. А когда они теряли богатство и силу, все их дальнейшие действия, мировой порядок – и все прочие аспекты жизни – претерпевали значительные изменения.

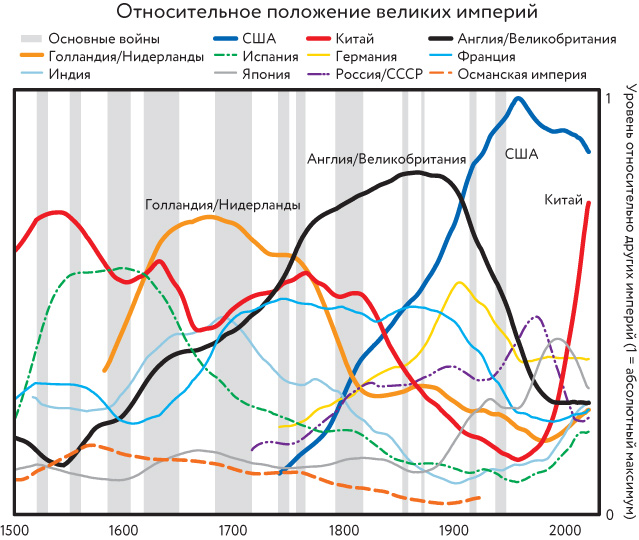

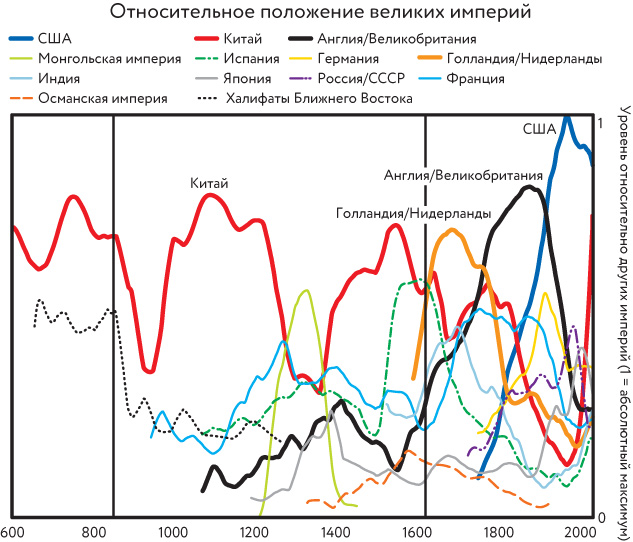

На графике ниже приведены данные об относительном богатстве и силе 11 ведущих империй за последние 500 лет.

Каждый из этих индексов[7] богатства и силы формируется на основе восьми различных детерминантов, о которых я расскажу чуть ниже. Нужно отметить, что индексы неидеальны, поскольку неидеальны и данные, оцениваемые с течением времени. Но они отлично подходят для создания общей картины. Как можно легко заметить, почти все империи пережили периоды подъема, за которыми следовал упадок.

Обратите внимание на толстые линии на графике, представляющие четыре самые важные империи: Голландскую[8], Британскую, Американскую и Китайскую. Они владели последними тремя резервными валютами: долларом США сейчас, британским фунтом до него, а еще раньше гульденом. Я включил Китай в график как потому, что он постепенно превратился во вторую по влиятельности империю/страну, так и потому, что он был очень сильной державой большую часть времени до 1850 г. Вот краткое содержание истории, которую показывает этот график.

• Китай доминировал столетиями (стабильно опережая Европу, причем не только в области экономики), но начиная с 1800-х вошел в крутой спад.

• Голландия, сравнительно небольшая страна, стала мировой империей с резервной валютой в 1600-х.

• Великобритания следовала по очень похожей траектории, достигнув пика в 1800-е.

• И, наконец, за последние 150 лет США постепенно стали мировой супердержавой, причем особую роль в этом сыграл период Второй мировой войны и послевоенные годы.

• В США сейчас относительный спад, в то время как Китай снова растет.

Теперь взглянем на тот же график, данные на котором расширены вплоть до 600 г. н. э. Я предпочитаю сосредоточиться на первом графике (охватывающем последние 500 лет), а не на втором (охватывающем 1400 лет), поскольку на нем показана картина империй, которые я изучал более тщательно.

Кроме того, он несколько проще – если можно назвать простым график за 500 лет, на котором показаны данные по 11 странам с учетом 12 крупных войн. Однако второй график более обширен и заслуживает самого пристального внимания. Для облегчения восприятия я не стал заштриховывать на нем периоды войн. Как вы можете видеть, в период до 1500 г. Китай почти всегда обладал значительной силой, хотя в картине мира присутствовали также халифаты Ближнего Востока, французы, монголы, испанцы и османы.

Важно помнить: хотя ведущие силы, описанные в этом исследовании, оказывались самыми богатыми и влиятельными, они не обязательно были лучшими, причем по двум причинам. Во-первых, хотя большинство людей стремятся к богатству и власти и даже готовы за них сражаться, некоторые люди и их страны полагают, что это далеко не главное, и уж точно не готовы за них драться. Кто-то считает, что покой и наслаждение жизнью гораздо важнее богатства и власти. Такие люди даже не помышляют о том, чтобы воевать за приобретение богатства и силы. Хотя я и не рассматривал их в своем исследовании, некоторые из них могли позволить себе роскошь наслаждаться более долгими периодами мира, чем те, кто постоянно боролся за богатство и силу. (Кстати, я думаю, что вопрос мира и наслаждения жизнью как приоритетов в сравнении с обретением богатства и силы заслуживает самого пристального внимания – известно, что между богатством и силой нации и уровнем счастья ее жителей существует небольшая корреляция. Но отложим этот вопрос на будущее.) Кроме того, эта группа стран не включает так называемые страны-бутики (например, Швейцарию и Сингапур), достаточно богатые и имеющие высокий уровень жизни, однако недостаточно большие, чтобы стать одной из главных империй.

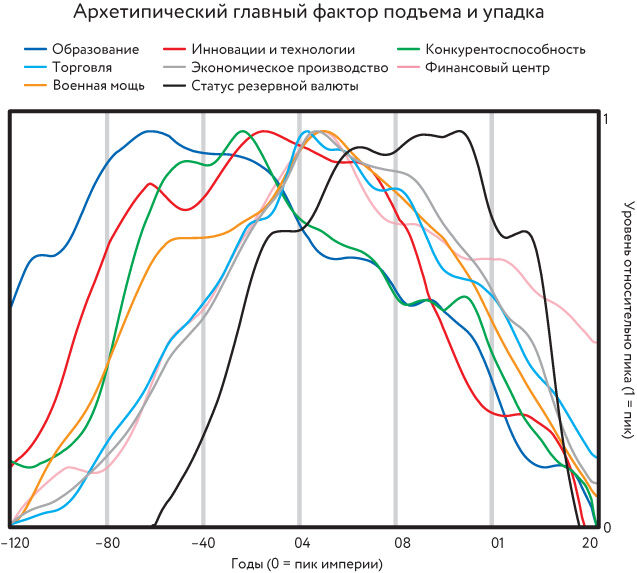

ВОСЕМЬ ДЕТЕРМИНАНТОВ БОГАТСТВА И СИЛЫЕдиный показатель богатства и силы для каждой страны, указанный на графиках выше, примерно равен среднему значению 18 показателей силы. Чуть ниже мы изучим полный список детерминантов, но для начала сосредоточимся на ключевых восьми, приведенных на следующем графике:

1) образование, 2) конкурентоспособность, 3) инновации и технологии, 4) экономическое производство, 5) доля в мировой торговле, 6) военная мощь, 7) сила финансового центра, 8) статус резервной валюты.

График показывает среднее значение каждого из показателей силы по империям, которые я изучал. Основной вес принадлежит странам, обладавшим тремя последними резервными валютами: США, Великобритании и Голландии[9].

Линии на графике позволяют легко увидеть, как и почему происходят подъемы и падения. Можно заметить, что рост образования ведет к росту инноваций и развитию технологий, что на следующем этапе обусловливает увеличение доли в мировой торговле и военной мощи, укрепление экономического производства, создание ведущего мирового финансового центра – а через некоторое время закрепление статуса валюты в качестве резервной. Вы можете видеть, как в течение достаточно долгого периода большинство из этих факторов сохраняют силу, которая затем начинает уменьшаться по аналогичной траектории. Общая резервная валюта, подобно общему языку мира, остается некоторое время после того, как в империи начинается упадок, поскольку привычка к использованию сохраняется дольше, чем сами силы, вызвавшие его.