Полная версия

Петр Великий и Военно-Морской Флот России

Первый царь из династии Романовых – Михаил Федорович заключил в 1617 году со Швецией мир (Столбовский). Шведы не могли вести одновременно войну против Москвы и против Польши при общем неодобрении Европы: царь Михаил заключил договор о союзе против Швеции с германским императором, Англией, Данией и Нидерландами. Но для России этот мир был невыгоден. Ей был возвращен Новгород, но главное – она отказалась от всякого права на Лифляндскую землю и Корелу в пользу шведского короля. Шведы же прочно укрепили свои позиции на Балтийском море и Финском побережье.

На торжественном сейме по случаю мира с Россией король Швеции Густав Адольф говорил:

«Мы, шведы, походили бы на безумных глупцов, если бы, имея возможность оградить себя от русских Ладожским озером, на 30 миль тянущимися болотами и рекою Наравой, допустили бы русских в наши форпосты – Эстляндию и Финляндию ради трех или четырех лет мира». Такое положение сохранялось, по сути, до начала Северной войны (1700).

В 1628 году Густав Адольф прямо заявил, что отсутствие флота у русских явилось главной причиной потери Россией Балтийских берегов. Должно было пройти еще немало лет, прежде чем это поняли в России и пока человек морской идеи не оказался на русском престоле и не решился сломать эту несправедливую и недостойную России позицию.

После Смутного времени до основания регулярного Военно-Морского Флота в России прошло почти 100 лет. Этот долгий срок можно разделить на два периода. Первый – до 1648 года – года окончательного установления шведского доминирования над Балтийским морем. В это время Россия, лишенная берегов Финского залива, не участвует как самостоятельная сила в борьбе за Балтийское море по слабости своей. Она искупает недальновидность правительства Бориса Годунова, восстанавливая сильную единую власть. Но за это время она теряет морскую идею. Второй период – с 1648 года, когда создалась внешняя благоприятная политическая обстановка для создания русского флота на Балтийском море и выступления России во главе коалиции стран против Швеции. Но российское правительство вновь медлит, чтобы утвердиться на Балтийском море, и вместо союза с Польшей против Швеции обращается к войне с ней.

В первый период в Европе шла тридцатилетняя война (до 1648), которая разделила Европу на две части: систему Германского (Австрийского) императора (южную) и систему Густава Адольфа (северную). Война велась из-за торговых интересов на море. Империя хотела защитить и укрепить испано-немецкую торговлю и ослабить посредническую торговлю на Немецком и Балтийском морях. Прежде всего, лишить балтийской торговли Голландию – «мать всех коммерций», для того чтобы уничтожить государство открытого моря, куда сходились все пути европейской торговли. Государство, основанное на не национальной самобытности, а на географическом положении центрального посредника между океаном и европейским материком, каким была Голландия. Центром европейской торговли хотела стать Испания, которая планировала Европу сделать своим тылом. Испания и Империя считали возможным победить не только Голландию, но и Англию, Данию. А Польша в их планах, главным образом, должна была связать Швецию. Южная воюющая сторона была представлена странами, исповедующими католическую веру, а северная – протестантскую. Все враги католического мира были сильны своими флотами, их можно было разбить только на море. Поэтому во время 30-летей войны возникают и действуют военные флоты – имперский (австрийский) и польский.

Россия не принадлежала по вероисповеданию ни к одной из воюющих сторон. Она волновала обе стороны только как страна природных богатств и земледельческого труда. Заключив унизительной для себя мир с Польшей и Швецией, Россия на некоторое время вообще выходит из европейской политики, чувствуя свое бессилие. Но она остается пассивной участницей в 30-летней войне, больше примыкая к системе Адольфа Густава. Враг Польши – Швеция – становится русским другом в начале XVII века.

Швеция, разбив Империю и Данию, по Вестфальскому миру (1648) прекращает 30-летнюю войну, получает в Европе переднюю Померанию и всеевропейское признание, устанавливает полное господство над Балтийским морем. Начав оккупацию Балтийских берегов с русских берегов Финского залива, за 30 лет она завладела большей частью южного берега и всем северным и захватила доминанту на Балтийском море у Дании. Россия же осталась оторванной от Балтийского моря и в полной зависимости от Швеции.

Но в XVII веке первенство в экономической эксплуатации России досталось голландцам, что во многом и определило содержание многих морских элементов, которые рождались уже при Петре Великом. После ряда морских побед над испанским и английским флотами, в том числе и в русских водах Ледовитого океана, Голландия существенно укрепила свою торговлю и морской промысел. С 1618 по 1635 год число голландских судов, приходивших летом в Ледовитый океан, доходило до 260 с экипажем до 18 тыс. человек. В год Голландия получала только с китового промысла более 2 млн рублей. В то же время с каждым годом росла торговля Голландии с Москвой через Архангельск. Испания хотела прекратить сношение Голландии и Англии с Москвой. Для этого готовилась эскадра из 15 кораблей с экипажем в 3,5 тыс. человек, и в 1628 году был разработан план уничтожения голландского флота в Белом море у Архангельска. Но он не был выполнен.

Второй период на последнем пути России к морю (с 1648) был, по выражению С. Соловьева, «предтечею Петра». Это было время царствования царя Алексея Михайловича – отца Петра Великого. Время, которое было «сочельником» русской славы. Но малый результат его военной политики указывает на ее несостоятельность.

Алексей Михайлович весной 1656 году предпринял попытку захватить у шведов все побережье Прибалтики – от Риги до Невы, а также берега Ладожского озера. Для этого одновременно на разные направления вышли 4 отряда с использованием плав средств. Сам царь возглавил лично один из этих отрядов и на стругах спустился по Двине, взял Борисоглебск, другие города. Но после неудачной осады Риги осенью вынужден был возвратиться в Москву.

Другой отряд русских занял в октябре 1656 года Юрьев (Дерпт), но брать Нарву не решился. Третий отряд стольника Потемкина вступил в Ингрию, откуда шведы при приближении русских ушли в Нарву. На нескольких судах этот отряд даже высаживался на остров Котлин. Более того, 22 июля он в бою взял в плен у Котлина шведское судно.

Четвертый отряд, перейдя на гребных судах Ладожское озеро, осадил город Корелы. Но подошедшие к исходу сентября 1656 года на помощь шведские войска вновь овладели Невою и стали полными хозяевами на Ладожском озере.

Внешняя политика царя Алексея Михайловича все время была разбита на две части: север и юг, Балтийское и Черное море (эту же ошибку своего отца повторит Петр Великий, когда он в начале XVIII века будет метаться между Азовским и Балтийским морями). Вначале он хотел брать на юге турецкую крепость Азов и для борьбы с турками вступить в союз с Польшей. Но реально вскоре началась война именно с Польшей.

Бой у острова Котлин (русских со шведами)

22 июля (1 августа) 1656 года. Художник Кочергин Н.М.

(1897–1974)

В 1651 году было объявлено о присоединении к России польской провинции Малороссии, что и вызвало войну с Польшей. Король Швеции, после того как русские заняли Смоленск, потом Витебск и Полоцк, а затем всю Литву, потребовал прекратить польско-русскую войну. В ответ русские захватили Великую Польшу (Краков и Варшаву). Война со Швецией для России в этих условиях стала неизбежной. В 1656 году она началась. Планы России состояли в том, чтобы одновременно занять берега Рижского залива, южного побережья Финского залива с устьем Невы, а также очистить от шведов Ладожское озеро. Но Алексей Михайлович воевал именно за Малороссию, это не была война сама по себе со Швецией. Царь хотел заключить союз с Польшей и даже планировал на датских и голландских кораблях пойти вместе на шведов Балтийским морем. В 1657 году Дания объявила войну Швеции, но в союзе не с Россией, а с Польшей. А Россия как раз в это время прекратила боевые действия со шведами и снова начала войну с Польшей за Малороссию (так как поляки отклонили избрание русского царя в польские короли). В итоге русские были выведены из Ливонии, а Дания прекратила войну со Швецией.

В 1661 году был заключен очередной мир со Швецией, а война с Польшей продолжалась еще 6 лет, когда в 1667 году удалось заключить Андрусовское перемирие, которое стало «вечным» миром с Россией. Границей между государствами теперь стала река Днепр.

последние 50 лет XVII века стремление на юг так проникло в московскую политику, что и Петр I в первую очередь бросился на юг.

Зубов Алексей. Заглавный лист из «Книга Марсова или воинских дел от войск царского величества российских» с портретом Петра I. 1713 г

Решение морских проблем на юге

Еще царь Иван III пытался решать морские проблемы на юге России, желая бороться с Казанским ханством, появившимся на Волге в начале XV века. Весной 1469 года он направил

«судовую рать» под Казань. Такие походы он повторил летом 1469 года и весной 1487 года. Пытался это делать и его сын Василий III в начале XVI века, но удалось решить эту проблему лишь Ивану Грозному.

В январе 1547 года он принял титул русского царя Ивана IV. Его царство тогда имело площадь 2,8 млн км2 с населением 5–6 млн человек. В Москве проживало тогда около 100 тысяч человек. Он осуществляет мощные и результативные меры по укреплению и расширению русского государства и обеспечению его водными путями. Решать эти проблемы он начал с юга России, где в XVI веке Османская империя завладела устьем реки Дон, окончательно отрезав русское государство от Черного моря.

Иван Грозный сначала решил пробиться к каспийскому морю и сам возглавил эту борьбу. Сокрушив Казанское и Астраханское ханства, освободив русскую реку Волгу, он проложил тем самым путь к Каспийскому морю. В итоге боевых действий русской армии при содействии кораблей созданной речной флотилии московский царь, лично руководивший наступлением войска и флотилии, в 1552 году взял Казань (мусульманское ханство), а в 1556 году – Астрахань.

«Осада русскими войсками Казани, 1552 год». Художник Петров-Маслаков Михаил Всеволодович

(Взято из личного архива Э.М.Чухраева)

Завоевание Иваном Грозным Казани и Астрахани снова открыло для русских путь в свободное от соперников Каспийское море. Возобновление древнего водного пути через Каспийское море и Россию могло в случае успеха доставлять огромные выгоды. В 1558 году появился первый корабль, который через Каспийское море вез товары в Мангышлак. С согласия русского правительства англичанин Джен Кинсон, купив в Астрахани судно, нагрузил его товарами и пошел в Мангышлак. В 1562 году он вновь отправился в морской путь, но уже в Персию. В течение 10 лет англичане ходили в Персию через Каспийское море с намерением пробраться в Индию, но без успеха. Все это привело к тому, что англичане не развили свою торговлю с Востоком через Каспийское море. Они ходили-таки в Персию, но только через Персидский залив.

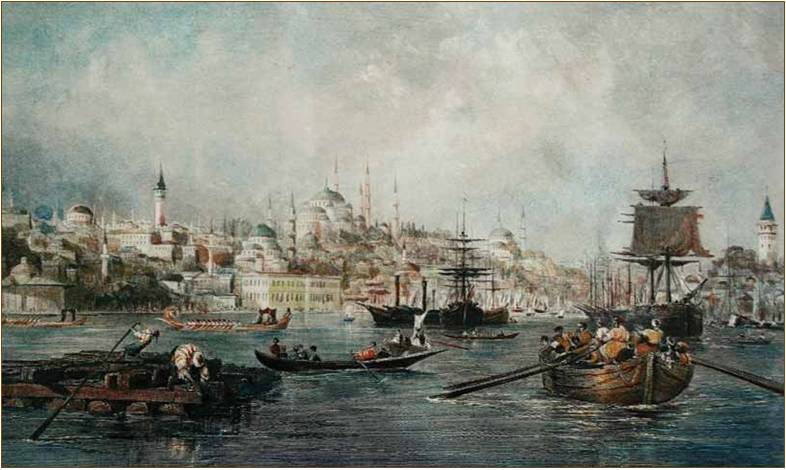

Во второй половине XVI века возобновляется также борьба России с Турцией за выход к Черному морю. При Иване Грозном, благодаря содействию казаков, русские снова утвердились в низовьях рек Днепра и Дона. Казаки жили именно в низовьях этих двух рек. Сначала здесь появилась военная община запорожских казаков (на берегах Днепра), а потом на Дону – донских казаков. Казаки были всегда естественными союзниками русских (общая связь – православная вера). Они были отважными моряками, так как постоянно ходили в морские походы (это было главное, с помощью чего они добывали себе возможности к жизни) по Черному, Азовскому и Каспийскому морям. Их флот насчитывал до 100 и более судов. Ходили в море они на казацких челнах или, как тогда их называли, чайках, которые вмещали от 50 до 70 человек. Несмотря на бдительность турецких галер, стороживших устья рек и построенные турками крепости (на Дону – Азов, а на Днепре – Очаков), казаки успевали всегда прорываться в море. Особенно казаки наводили ужас в прибрежье Черного моря в начале XVII века. Дерзость казаков дошла до того, что они на 100 челнах появились в проливе Босфор (в июле 1624) и в течение 6 часов в виду столицы Константинополя грабили и жгли окрестности. Турецкий султан вынужден был заключить с казаками, как с самостоятельным государством, мирный договор.

Виды Босфора. Картина Томаса Аллома. 1838 г.

В течение столетия, с середины XVI века и до середины XVII века, русские войска совместно с казаками неоднократно выступали против крымских татар и турок. В каждом таком походе принимали участие от нескольких сот человек и десятков кораблей до нескольких тысяч человек и сотен судов.

Особого успеха достигли казаки в июле 1637 года. Они захватили сильнейшую турецкую крепость Азов и сделали ее своей столицей. Почти 5 лет, до мая 1642 года, турки неоднократно предпринимали попытки отвоевать крепость. Силы, конечно, были не равны. При этом Россия не могла помочь казакам своими войсками, так как их ввод в Азов неизбежно привел бы к войне с Османской империей, к чему Россия тогда еще не была готова. Казаки вынуждены были освободить Азов, предварительно разрушив его укрепления.

Царь Петр в своих Азовских походах (1695 и 1696 годов) тоже активно и умело использовал морскую силу и опыт казаков.

А Иван Грозный понял и оценил очевидную пользу флота еще в походах против Крымских татар и турок. Ведь уже в 1554 году царские дозоры на речных казацких судах по Дону доходили до Азова. А князь Ржевский М.И. ходил даже к Очакову и перебил там турецкий гарнизон. В 1555 году по царскому указу Вышневецкий Д.И. с казаками взял у крымцев крепость Ислам-Кермен (Аслан-Кермен, ныне Каховка – город в Херсонской области Украины). В 1556 году, после того как очередной набег крымского хана на Москву не удался, Вышневецкий разбил крымцев у Азова. А царский воевода Адашев Д.Ф., пройдя на речных судах с восемью тысячами войска через реки Псел и Днепр, пленил в Черном море два турецких военных корабля, высадился в Крыму, опустошил его и освободил там русских пленников.

После набега Адашева крымский хан предложил мир. Иван Грозный сурово ответил, что теперь «русские люди узнали дорогу в Крым и полем и морем». Хан воззвал за помощью к туркам. Вот тогда-то Россия вошла впервые в непосредственное соприкосновение с Турецкой империей, и с тех пор янычары всегда сопровождали крымцев в их набегах на русскую оборонительную линию.

Кириллов Сергей. Думы о России (Петр I). 1984 г.

Борьба с турками и крымскими татарами за выход России к Черному морю, начавшись при Иване Грозном, продолжалась более 200 лет. В ней участвовали все русские цари, а потом императоры России. Но успешно решить эту проблему никто из них не смог, в том числе и Петр Великий. Хотя некоторые успехи на этом пути периодически появлялись. Так, в 1649 году был подписан договор с Турцией, по которому русским купцам разрешалось свободно плавать по Черному и Эгейскому морям и заходить в турецкие порты.

Во второй половине XVII века и до конца его Россия вместе с европейскими союзниками (Польшей, Австрией и Венгрией) участвовала в войне против Турции, считая своей основной задачей разгромить крымских татар. Два довольно больших, но неуспешных похода на Крым были предприняты во время правления царевны Софьи (1678 и 1688). С тех пор Россия в этом направлении не предпринимала ничего серьезного.

Приступив к самостоятельному управлению (1695 год), Петр I как раз и застал Россию в состоянии затянувшейся войны с Турцией. Поэтому вполне естественно он первые свои военные предприятия пытается тоже осуществить на юге, где и начинаются его действия за выход к морю.

Дрождин П.С. Портрет Петра I. 1795

Попытки строительства военных кораблей и создания военного флота

Попытку строить военные корабли и даже создать свой отечественный военный флот после образования русского Московского государства предпринимал не один царь. Однако никому из них не удалось это сделать. Тем не менее каждый из них вносил свою лепту в реализацию морской идеи в России и укреплял русские морские корни, которые дали силы Петру Великому на рубеже XVII и XVIII веков. Ближе были к созданию военного флота в России в допетровский период цари Иван Грозный и Алексей Михайлович Романов.

Первую реальную попытку создать в России флот осуществил Иван Грозный во время Ливонской войны, которую он вел за выход к Балтийскому морю (1558–1583). На стороне Ливонии выступали тогда Литва, Польша и Швеция. Это были сильные государства, которые имели и свои морские силы. А у Ивана Грозного своего флота не было. Перед ним в этих условиях объективно встал вопрос о создании русского флота на Балтийском море.

Однако для реализации этого замысла в России еще не было достаточных условий. Небольшие морские суда строились только на побережье Белого моря поморами, потомками новгородцев. Здесь на верфях Соловецкого и Печенгского монастырей появлялись в небольшом количестве гребне парусные суда, предназначенные для рыбного и зверобойного промысла. Опыта строительства специальных военных судов вообще не было.

И тогда у Ивана Грозного родилась оригинальная идея – создать наемный флот. В 1570 году он нанял на русскую службу опытного датского моряка Карстена Роде, с которым заключил соглашение о формировании на Балтийском море каперской флотилии, главными задачами которой были бы защита русской торговли в Нарве и нарушение морской торговли противника. Этим соглашением предусматривалось: захваченные призы делить в долях, часть из них Карстен Роде мог оставлять себе, а остальное – отдавать в московскую казну.

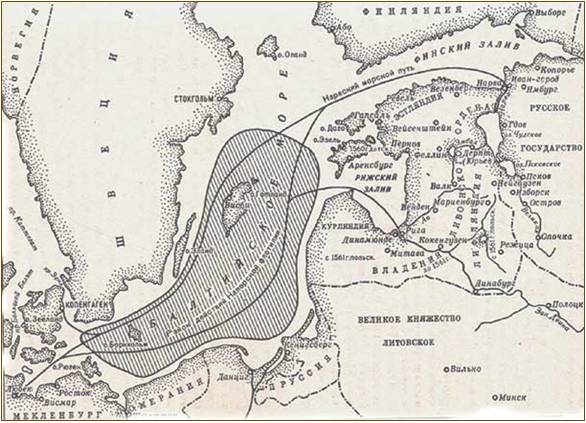

Флотилия Карстена Роде, состоявшая из семи вооруженных парусных судов, базировалась в портах дружественной Дании – Копенгаген, остров Борнхольм и Аренсбург на острове Эзель. Опираясь на эти базы, флотилия развернула уже в 1570 году боевые действия. Она действовала от имени царя Ивана Грозного и под его покровительством. За сравнительно короткий срок (всего несколько месяцев) флотилия захватила 17 военных судов противника. Польша и Швеция вынуждены были создать специальные отряды для борьбы с московскими каперами.

И вот тут прибалтийские страны выступили с демаршем и потребовали от датского короля, чтобы он запретил русской флотилии базироваться в портах его страны. Король вынужден был выполнить эти требования. Его распоряжением флотилию Карстена Роде ликвидировали, суда ее конфисковали. А самого флагмана арестовали и посадили в тюрьму. Первая русская попытка иметь свой флот не увенчалась успехом.

Карта действий Карстена Роде

(Взято из личного архива Э.М.Чухраева)

При Иване Грозном предпринимались также попытки строить и собственные корабли на территории России. Так, воевода Адашев Д.Ф. построил на Днепре, близ Кременчуга, суда и вышел на них в море к берегам Крыма. В течение двух недель он разорял с их помощью побережье и даже взял в плен два вражеских судна.

А на севере частные лица – братья Аникий и Яков Строгоновы, владевшие обширными землями по рекам Кама и Чусовая, заказали немецким мастерам построить на Северной Двине два корабля, предположительно для организации морской торговли по реке Обь. Но, к сожалению, об итогах этого замысла ничего не известно.

После смерти Ивана Грозного в России наступили такие «лютейшие времена», что, как писал Петр Великий, о флоте «и помыслить стало невозможно». Тем не менее даже в то Смутное время, в годы царствования Бориса Годунова, морская идея продолжала своеобразно жить.

Когда в 1595 году был заключен очередной «вечный» мир (Тильзитский) России со Швецией, Годунов в 1599 году пытается заиметь свои корабли на море, чтобы обеспечить равноценные условия для России в отношении морской торговли на Балтийском море. По его указанию русский ганзейский посланник купил в Любеке два корабля, которые были переведены в Нарву. Но из этой затеи ничего не получилось, попытка создать московский флот на Балтийском море снова не удалась.

Между тем король Польши Сигизмунд III уже летом 1594 года имел свой флот, построенный ему Данцигом (Святой Престол поставил ему задачу окатоличить не только всю свою державу, но водворить католицизм в Пруссии, Померании, Великороссии и Дании), который должен был мешать морской торговле протестантских купцов. Борьба за католичество выражалась, по сути, в борьбе за господство на Балтийском море. Швеция пыталась отмежеваться в этом от Сигизмунда. А тот на первых порах предполагал подчинить ее своей идее с помощью России. С этой целью он в 1600 году предложил Борису Годунову создать союзный «общий» флот России и Польши в Балтийском и Черном морях. Он предлагал Нарву и Ивангород иметь в общем владении. Даже предполагал разделить действия сторон в этом деле: король набирает экипажи судов, а царь поставляет необходимые материалы для постройки и снаряжения судов; содержание флота и обеспечение команд решать совместными усилиями.

Но Годунов отклонил такой союз, считая, что это всего лишь попытка поляков укрепить свой собственный флот за счет средств и сил России. После отказа Москвы испанский король прислал в распоряжение Сигизмунда 18 кораблей, чтобы этим флотом он от- резал всякое сообщение России и Швеции с Западом и захватил в свои руки всю Балтийскую торговлю.

Вряд ли можно считать серьезным морским делом то, что делал Годунов. Он не мог создать морской флот по той же причине, что в свое время и Новгород, – у него отсутствовала самостоятельная политика. Правительство Годунова в связи с непрочностью своей и несамостоятельностью оказалось глухим к требованиям времени и обстановки.

Морская идея в сознании Годунова выражалась довольно необычно. Он мечтал о своеобразной морской стране в России. Хотел сделать новую, великую и свободную страну, подальше от Москвы, независимую от других стран. Назвал он эту страну – Мангазея. В Северной Сибири, на реке Таза, Годунов приказал построить город Мангазею, который должен был служить центральным местом для торговых сношений севера европейской России с Западной и Восточной Сибирью. Еще при жизни царя Федора Ивановича, в 1598 году, Годунов отправил в устье Енисея Тобольского воеводу, прослышав, что туда ходят русские купцы морем, и приказал приготовить морские лодки для двух один за другим посланных отрядов в 100 и 200 человек, которые в 1601 году добрались до реки Таза и построили там острог. Оказалось, что «прежь сего приходили в Мангазею и Енисею (так называлась страна вниз по одноименной реке) многие торговые люди: пермичи, вятичане, вымичи, пустозерцы, устюжане, усольцы, каргапольцы, воложане и всех московских городов торговые люди с всякими (т.е. немецкими и своими) товарами и меняли свои товары на соболи, бобры и на всякую мягкую рухлядь; при этом они не платили никакой пошлины».

Портрет Петра I работы сэра Готфрида Кнеллера (1648–1723), придворного живописца английского короля. 1697 год.

Портрет находится в Англии

Борис Годунов решил организовать морское сообщение между Мангазеей и Архангельском. Этот путь занимал всего 4 недели. Тогда же царь начал переселять в устье Енисея хлебопашцев, чтобы обеспечить новую провинцию местным хлебом. Торговых людей он обложил пошлиной. Для этого в Мангазею были посланы чиновники и военный отряд. В Енисейской губе имелось несколько легких морских судов – кочей – для полицейской службы. Для плавания в Ледовитый океан по велению Бориса было построено15 «морянок», для которых «судовая снасть», якоря и железо высылались через Верхотурье из Ярославля и Вологды. Морской путь в Мангазею из Архангельска шел в Карскую губу, по реке Мутной, затем волоком в реку Зеленую и по ней в Карское море. Для иностранцев этот путь был закрыт, о нем под страхом смертной казни было запрещено сообщать кому-либо из иноземцев. В царствование Годунова ежегодно в Мангазее бывало до тысячи купцов, а годовые обороты ее превышали полмиллиона рублей, что по деньгам времен царя Алексея Михайловича составляло годовой оборот Архангельска в начале XVIII века. Но после Годунова постепенно Мангазея – его морская мечта – сошла на нет, растаяла, как в тумане, и прекратила свое существование.