Полная версия

Москва Стрешневых

грозный бюст Е.П.Глебовой-Стрешневой. Фото автора

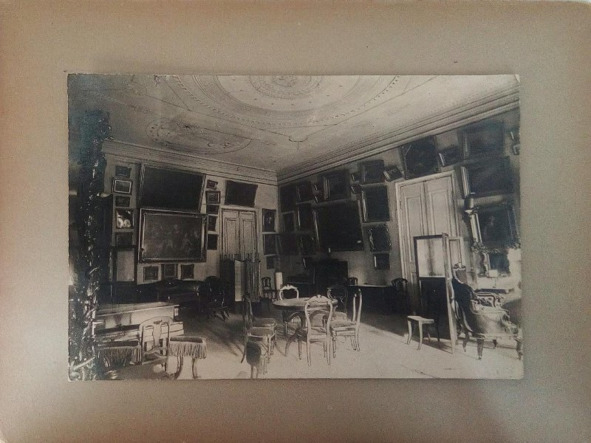

Из «портретной» налево – столовая; такое назначение она имела и раньше, будучи в то же время и картинной галереей, что часто встречалось в усадьбах. По стенам ее картины малоизвестных художников. Лучшие вещи – 4 изображения актеров, неаполитанской школы XVIII в., и «Охотники» неизвестного раннего немецкого мастера. Остальные картины имеют только декоративное значение. Мебель – 20-30-х г. г. XIX в. В левом углу стены, противоположной фасаду, – дверь в буфетную (теперь закрыта). Отсюда подавались кушанья во время обедов и ужинов. Стена, противоположная от входа в столовую, имела раньше несколько окон, и потому вся комната была светлее. Последняя владелица Покровского – княгиня Е. Ф. Шаховская-Глебова-Стрешнева, правнучка Е. П. Глебовой-Строгановой (у К.В.Сивкова ошибка: должно быть Е. П. Глебовой-Стрешневой – А.П.), изменила своими пристройками весь внешний облик усадьбы. При ней усадьба была обнесена стенами с башнями, придавшими ей характер фантастического замка. При ней же были сделаны пристройки сбоку дома и построено нелепое здание театра.

Возвращаясь через «портретную» назад, мы попадаем в белый зал – «гостиный зал с выходом на балкон», как он назывался раньше. Весь белый, с массой света, он производит какое-то радостное впечатление Его стены хорошо разбиты на части легкими полуколоннами. В углах (искаженные переделкой) белые камины, украшенные теперь прекрасными вышивками XVIII в. – гербами Стрешневых. Мебель английская, екатерининского времени. Если стать посредине зала и посмотреть направо и налево, в сторону фасадов, вдоль виднеющихся из-за окон аллей, то станет ясно, что он расположен на оси всего парка – обычная манера постройки домов в усадьбах 100 – 150 лет тому назад.

Из белого зала переходим в соседнюю «голубую гостиную» – теперь «Помпейский Зал», с выходом на небольшой балкон. Густой тон окраски стен с очень слабой живописью в стиле греческих ваз несколько портит то приятное впечатление, которое производит своей формой этот зал с его рядом колонн, расположенных по кругу, и наборным полом из разноцветного дерева. Интересна мебель: два овальных наборных столика («бобики») с наклеенными из разного дерева ландшафтами, с бронзой, 12 белых стульев, с картинками на спинках – сцены из античной жизни (в прежнее время они были обиты, вместо нынешнего синего, красным сафьяном). Полный контраст с этими двумя залами – следующая комната, «кружевная спальня», вся затянутая тюлем, похожая на бонбоньерку из-под конфет. Раньше тут был кабинет. Эта комната – одно из наглядных свидетельств перелома вкусов, который был характерен для русского дворянства конца XIX и начала XX в. За спальней – кабинет. Прежде тут было две комнаты: уборная в 2 окна и «девичья»; в 1 окно, имевшая выход в сад. Из вещей, стоящих в кабинете, интересны бюро, огромный диван и горка с коллекцией тростей и трубок. На стенах тонкий портрет – работы Лигоцкого, и другой портрет (П. Ф. Глебова-Стрешнева), характерный для эпохи по налету романтики. Дверь из кабинета ведет во вторую спальню, обстановка которой (туалет, бюро, кресла и стулья корельской березы, большая кровать, несколько картин – в том числе портрет школы Рокотова) дает впечатление спальни начала XIX в. Через проходную комнату, почти лишенную обстановки (тут раньше было 2 комнаты: образная и угольная), выходим в гостиную, затянутую холстом (после пожара, бывшего тут). Здесь раньше был кабинет, по стенам которого было развешено оружие. Украшением комнаты является екатерининская мебель, покрытая вышивками. Интересен в бытовом отношении находящийся здесь портрет гр. А. П. Шереметевой в маскарадном костюме, работы уже названного художника Лигоцкого (копия с портрета Аргунова). Следующая и последняя комната – библиотека. По составу книг библиотека Покровского не представляет особого интереса и не может идти ни в какое сравнение с библиотеками «Архангельского» или «Остафьева», но она типична для того слоя дворянства, к которому принадлежали владельцы Покровского. Библиотечные черные шкафы, как и мебель с ее обивкой, – безличного стиля второй половины XIX в. Интересно лишь кресло для чтения у окна. Таков несложный по устройству и обстановке дом в Покровском-Стрешневе. Но ведь тут не было таких балов, пиров и театральных зрелищ, которыми славились в былые времена Останкино и Кусково. Они были и не по средствам и не по рангу владельцам этой «подмосковной»3.

Впрочем, представить обстановку сейчас довольно сложно. Из интерьеров остались только стены, частью обновленные начавшейся было реставрацией, частью поврежденные горе-исследователями. Собственно, сохранилась только внутренняя планировка дворца, опять-таки вчерне воссозданная заново после пожара, какие-то конструктивные детали – и всё. По путеводителю можно определить разве что расположение комнат. И то это касается только самой старой части, её парадных помещений, находящихся на втором этаже.

Собственно, путеводитель только о них и повествует. Если же браться изучать весь дворец, то интерьеры его напоминают слоёный пирог, где можно столкнуться со следами сразу нескольких эпох. Низкие своды вестибюля первого этажа зрительно напоминают о времени, наверное, Ивана Грозного (такая вот «обманка» времён княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой), в парадных залах начато было воссоздание обстановки и планировки XIX века, времени «высокого классицизма», в кирпичных пристройках и в большей части первого этажа – отчетливые следы века двадцатого, санатория «Аэрофлота», а третий этаж целиком воссоздан в 1990-е годы после пожара. Причем на все это наложились явные новоделы, вроде кафельной облицовки стен по первому этажу театрального эркера или гипсокартонных стенок театрального флигеля.

По всей видимости, интерьеры здесь дошли до нас большей частью в том виде, в каком эти стены оставил последний реальный пользователь – «Аэрофлот». Как мы уже говорили, авиаторы нещадно вторглись даже в те части дворца, которые существовали ещё со времён Елизаветы Петровны Стрешневой, не пощадив для внутренней электроподстанции даже помещений под парадной лестницей. Достаточно сказать, что электроподстанцией была занята прежняя гардеробная, в кабинете и спальне за ней, выходящих на садовый фасад, устроен двусторонний туалет (вероятно, М и Ж). Остальные помещения перестроены под рабочие кабинеты. При этом сохранились заложенные дверные проёмы в правой части дома. Прежняя планировка первого этажа, на которой мы подробно останавливались в первой части нашей работы – гостиные, кабинеты и прочее – фактически утрачена и, конечно же, подлежит воссозданию.

Планировка залов парадного, второго этажа, дворца достаточно традиционна. Она выполнена таким образом, что по центральной оси расположены парадные залы – Голубая гостиная и Белый зал, а по бокам – вспомогательные помещения, частью упоминавшиесмя нами при цитировании старого путеводителя. По левую руку оказывается портретная, к которой выходит лестница, и столовая, а противоположную половину дворца занимают всевозможные бытовые комнаты – библиотека, кабинеты и спальни. Они идут по периметру дворца; проходя через них, можно совершить круг и вернуться назад, к лестнице.

Интересно, что два наиболее обстоятельных очерка-путеводителя по залам дворца – А.Н.Греча4 и К.В.Сивкова5 – «проходят» по ним в прямо противоположных направлениях. Греч ведет рассказ от Белого зала вначале по садовому фасаду, потом по северному и главному, заканчивая в Кружевной спальне, примыкающей к Голубой гостиной (тем же путём идёт, кстати, и И.В.Евдокимов). Сивков же в описании залов движется навстречу им.

Мы же выберем свой маршрут. Заметим для начала только, что, судя по описаниям, ряд парадных залов и бытовых комнат не претерпел со временем существенных изменений, сохранив первоначальный облик в стиле XVIII века и свои художественные достоинства, а другие помещения с ходом времени были переоборудованы по вкусам новых поколений владельцев. При этом художественный их облик стал всё больше желать лучшего, что и дало основание авторам путеводителей говорить о падении со временем вкусов «правящего сословия», дошедшего до карикатуры и кричащей бесвкусицы. Эти изменения хорошо прослеживались в обстановке разных помещений дворца, причём иной раз «начало» и «конец» оказывались буквально через стенку, как, например, голубая гостиная и пресловутая «кружевная» спальня. Поэтому в некоторых послереволюционных планах экскурсий в стрешневскую усадьбу и предлагалось в качестве темы формулировать «Падение художественных вкусов дворянства».

Анфилада по главному фасаду от парадной лестницы.

Фото автора

Итак, возвращаемся на площадку парадной лестницы, которпая огибает лестничный проём. Именно её боковые части поддерживают атланты-«тритоны». Когда-то здесь была балюстрада. Сейчас здесь сохранились только колонны (фигуры атлантов зрительно «держат» их на себе, что только подчеркивает декоративное, а не конструктивное предназначение колонн, которые на самом деле в основе своей деревянные). В потолке над лестницей роскошный плафон – одна из жемчужин дворца, тоже было отреставрированный, но, увы, за прошедшие десятилетия запустения утративший цвет – когда-то он был голубым с жёлтой окантовкой.

Кстати, любопытно, что сочетания жёлтого и голубого цветов, придававшие зданию бо’льшую красочность, повторялась здесь несколько раз. Во-первых, жёлтыми, а не белыми, были изначально стены фасадов. Декор (рустовка, колонны, маскароны) в традиционной классической манере был в самом деле выделен белым. А вот размашистый свод лоджии по главному фасаду и поля вокруг маскаронов были голубыми. И такая же жёлто-голубая расцветка повторялась в сочетании стен вестибюля с лестничной клеткой и соседней голубой гостиной.

Обстановка вестибюля должна была «вводить» посетителей в экспозицию родства Стрешневых с Романовыми, которой было посвящено фактически всё убранство дома. Когда-то здесь, ещё на стенах вестибюля, гостей княгини, а потом и посетителей музея встречала обширная портретная галерея рода Стрешневых, их родных и среди них – несколько царских портретов, долженствовавших напоминать об обстоятельствах, при которых «ветвь Стрешневых нача цвести злата». В годы обустройства музея они были перенесены сюда из парадного Белого зала, где, по замечанию А.Н.Греча, «производили назойливое впечатление». С плафона спускался восьмиугольный фонарь в стиле эпохи царственной тёзки владелицы (и сестры в седьмом колене!), императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. Где-то здесь стояли две булавы для скороходов, украшенные серебряными набалдашниками с родовыми гербами, и два высоких посоха, которыми расчищали путь выезду владельцев Покровского. А уже поднявшись по лестнице и обернувшись, можно было столкнуться с суровым взглядом хозяйки дома, глядящим с подкрашенного под бронзу гипсового бюста, установленного на фоне окна, в чепце, с худым лицом и заостренными чертами – тонкими сжатыми губами и властной складкой возле рта.

Площадка парадной лестницы действительно выводит в бывшую портретную с коричневатыми стенами. Когда-то в ней продолжалась портретная галерея, начинавшаяся еще на лестнице.

И.В.Евдокимов писал о здешней экспозиции: «При современном состоянии портретов – слоях грязи и пыли, впитавшихся в масляную живопись, – трудно произвести определённую оценку их художественной значительности. Во всяком случае, можно только сказать, что все портреты достаточно старые, XVIII века и начала XIX-го; по портретам когда-то, видимо, обновляя их, проходилась малоопытная рука, испортившая работы первоначальных художников, всего вероятнее, своих же крепостных „парсунных“ мастеров».

Портрет полной тёзки хозяйки – императрицы Елизаветы Петровны – «хорошая копия с французского художника Каравака», как отмечал К.В.Сивков, судя по фотографиям, был смысловым центром правой стены зала.

«В соответствии с изображениями глядящих со стен людей, – замечает А.Н.Греч, – висит здесь портрет Елисаветы (копия с Каравакка) (имеется в виду портрет императрицы Елизаветы Петровны – А.П.), царствование которой все они захватили. И стиль эпохи царицы-охотницы, стиль рококо сказались также в убранстве „портретной“ комнаты, в стеклянном, отливающем голубым тоном, фонаре, и в резных золочёных рамах зеркал, по сторонам входной двери, где вплетены в орнамент изящные птицы-павлины и ветки роз».

По той же правой стене от входа висел портрет отца царицы – Лукьяна Степановича Стрешнева. С ним соседствовали известные портреты отца хозяйки, Петра Ивановича Стрешнева, и его супруги – молодой женщины в оливково-желтом платье с высоко взбитыми волосами. Оба они выполнены Я. Лигоцким в манере Ф. Рокотова, напоминая его овальные портреты. Вероятно, именно это и имел в виду Евдокимов, когда говорил, что искусствоведы поспешно отнесли их к «рокотоидам». А рядом висело изображение их дочери – самой Елизаветы Петровны в детстве – своенравной девочки в костюме цветочницы, «неизвестного немецкого мастера», по словам К.В.Сивкова. Впрочем, он сейчас считается принадлежащим И. Аргунову. Приведем описание портрета самой девочки, сделанное А.Н.Гречем: «На ней ярко-красная юбка и синий корсаж, отделанный кружевом, схваченный впереди тоже красными тесемками, высокая прическа с вплетенным в нее букетиком цветов и такие же цветы в левой, приподнятой руке».

И. Аргунов. Портрет Елизаветы Стрешневой. 1761 г.

«Более поздний портрет её, парный к изображению мужа, Фёдора Ивановича Глебова (оба работы К. Головачевского) – писал А.Н.Греч, – увезены из Покровского, так же как и великолепный холст, исполненный умелой рукой заезжего, по-видимому, английского художника, представляющий наместника П.И.Стрешнева.

Зато сохранился в усадьбе другой портрет П.И.Глебова (ошибка: Ф.И.Глебова – супруга, а не отца Елизаветы Петровны – А.П.) – в лиловом камзоле, поверх зелёного жилета, в жабо и парике. Этот холст, так же как и некоторые другие портреты, исполнен неведомым живописцем Г. Лигоцким, подписавшим его на обороте (1776). Для нас пока таинственно имя этого мастера скорее историко-бытовых, чем художественных портретов: он является тем «местным» живописцем, часто из крепостных, на долю которого выпадалао писать персоны «господ», их родных и знакомых. Какой-нибудь Яков Стрешнев (!!! – А.П.) в Истомине, Иван Аргунов в Кускове, Лигоцкий в Покровском – всё это явления одного порядка, всё это, прежде всего, лишь «усадебные» живописцы».

Старые путеводители отмечают здесь еще целый ряд примечательных портретов, характерных для рокотовской школы и др. Вот что пишет об этом А.Н.Греч:

«Из ряда портретов в этой комнате выделим еще изображение сестры (ошибка: дочери Фёдора Ивановича от первого брака – Александры, вышедшей замуж за сына историка и публициста М.М.Щербатова) Глебова, кн. Щербатовой в розовом платье с кружевами, вписанное в овал, являющееся также очень характерным для времени произведением рокотовской школы. Зато почти несомненной работой художника можно счесть овальный портрет Сергея Федоровича Стрешнева (??? – А.П.), в камзоле цвета морской воды, с черным бархатным воротником, в пудреном парике и жабо, правда сильно повреждённый, с просвечивающим во многих местах коричневым грунтом. Тут же висит курьёзный, не пропорционально написанный портрет жены киевского наместника (??? – А.П.) С.Д.Матюшкиной, в глазетовом платье аннинской эпохи; и изображение внучки её, гр. Виельгорской, стройной, заключенной в овал, фигурки молодой девушки с рядами параллельно положенных, завитых прядей волос. Но, быть может, самой интересной вещью является здесь портрет М.М.Прозоровской, приписанный, не без основания, А. Антропову (1716—1795). Совершенно в манере художника исполнены серое платье с голубыми лентами обшитое кружевом, горжетка под полным подбородком, накрахмаленный чепец поверх гладко зачесанных назад волос. Лицо, по-видимому, сильно записанное, повторяет, однако, излюбленный художником вытянутый овал, показывая, не менее характерные соболиные брови дугами и круглые мешки под глазами. Этот портрет, могущий быть, кстати сказать, сопоставлен с изображениями Измайловой (Третьяковская галерея) и Румянцевой (Русский музей), имеется в усадьбе в поблекшей, несколько белесоватой копии, исполненной уже упоминавшимся нами художником Лигоцким.

Остальные портреты Стрешневых, И.Ф.Ордин-Нащокина, с рассыпавшимися по плечам волосами, Н.Я.Яковлева – никакого художественного интереса не представляют».

Впрочем, по мнению И.В.Евдокимова, висевший на левой от входа стене портрет М.М.Прозоровской был только подражанием известному оригиналу. Как уже говорилось, по всей видимости, большей частью всё это были копии, выполненные местными мастерами, иной раз поновлявшими (и часто ухудшавшими) оригиналы. Из подписанных портретов известно авторство только уже известного нам Я. Лигоцкого.

Портрет М. М. Прозоровской кисти А.П.Антропова.

Его копия висела в портретной в Покровском-Стрешневе

Здесь же, в портретной, у окна, стояло массивное кресло, почти трон, «хорошей работы середины XVIII века», с вышитым на спинке гербом рода Стрешневых, на котором грозная хозяйка «в прежние времена после рождения ребёнка принимала поздравления» (К.В.Сивков). Как иронически писал об этом кресле И.В.Евдокимов, «старина его весьма сомнительна. Но оно занятно как бытовая подробность крепостной России, как игра крепостника-помещика среди своего лакейского и приживалищического круга в маленький «княжеский двор». Впрочем, на фотографиях, сделанных от окна навстречу дверям на входную лестницу, кресло с вышитым гербом отчётливо просматривается как раз слева от дверей, между ними и левым камином.

Обрамляли портретную голландские стулья петровской эпохи по стенам, обитые материей, с нашитыми на них родовыми гербами, а на стенах также висели два больших зеркала елизаветинского времени.

Стул с гербом Стрешневых. Россия. 1740-е гг.

Герб Стрешневых на спинке стула

Сейчас же коричневатый цвет стен придает комнате несколько угрюмый тон, а из примечательных деталей можно указать только на декоративный ромб в оформлении потолка, по всей видимости, восстановленный реставраторами в 1990-е годы, но заметно поврежденный временем.

Как свидетельствует И.В.Евдокимов, в описи 1804—1805 годов (самой ранней, в которой упоминается уже существующий и ныне дом) «портретная» называлась «официантской», «в ней помещались лакеи, прислуживавшие налево в столовой направо в гостином зало во время приёма гостей или устройства балов».

Можно найти и прежние столовую и буфетную. Они занимают крайнюю левую (от лестницы) сторону старой части дома. В столовую, находящуюся влево от портретной, есть двери как из самой портретной, через сквозную анфиладу по садовой стороне дворца, так и сразу с верхней площадки над парадной лестницей. Сейчас столовая – одна из самых запущенных комнат дворца. Белесые стены, одну из которых занимал размашистый опус про «Все птицы в чьих-то снах…». Впереди – заколоченные, разбитые окна, простенки между которыми даже не побелены, а из-за прохудившейся над этим местом кровли регулярно текут потолки. А когда-то по её обстановке, как писали, вполне можно было составить представление о бытовом облике дворянской усадьбы.

Столовая была выполнена в античном стиле, по моде конца XVIII века. При этом мебель столовой относилась уже к николаевскому времени – среди прочего здесь были раздвижной обеденный стол, диваны с ломберными столиками и короткий оффенберговский рояль традиционно «усадебного» типа. Наиболее интересным предметом убранства называли большой буфет XVIII века с раздвижными дверцами, стоявший против окон. Обстановку дополняли фарфор, столовые и чайные сервизы, фарфоровые и бронзовые с хрусталем канделябры, длинные зеркала в старых рамах. Развешанные здесь же по стенам картины, частью копии голландских, французских и поздних итальянских мастеров, судя по отзывам специалистов, не представляли какой-либо художественной ценности, находясь здесь большей частью «для мебели», просто как часть обстановки. «Баталии, ландшафты с фигурами и без них, религиозные композиции и руины – вот сюжеты, очень обычные и мало интересные», отмечает А.Н.Греч. Впрочем, здесь же был обнаружен прекрасный, в зелено-голубых тонах, ландшафт Фр. Буше, переданный в Музей Изящных Искусств. Венчал же все это расписной плафон на потолке, который сейчас представить весьма трудно, но частично заметный на старой фотографии. «В центре плафона, в медальоне, нарисованы профили знаменитых живописцев древности, Апеллеса и Зевкиса: в античном духе скомпонованные орнаменты окружают две колесницы, управляемые женскими фигурами, держащими в руках зажжённые факелы» (А.Н.Греч).

К фразе «Стена, противоположная от входа в столовую, имела раньше несколько окон, и потому вся комната была светлее» можно сделать любопытное объяснение: столовая замыкала старинную часть дворца и помимо окон в сад имела еще три окна по прежнему боковому фасаду. Когда же была добавлена гигантская кирпичная пристройка театрального флигеля, стена оказалась глухой. Вход в театральный флигель при княгине Шаховской был прорублен по центру стены, и коридор выводил прямо в театральный зал. Кстати, эти двери заметны и на фотографии «Столовая при первом обустройстве музея» из путеводителя «Подмосковные музеи». Реставраторы восстановили в меру возможности вид стены, отведя проход в театральный флигель в левый угол зала, воссоздали оконные проемы, как бы не заложенные до конца, и которые образуют теперь своего рода ниши в стенах. Более того, какое-то время сохранялись даже остатки рам, совершенно ненужных здесь и выглядевших оттого несколько странно, но недобросовестные лазатели разобрались с ними по-своему.

Кстати, любопытно, что такие же мнимые оконные проёмы сохранились и этажом ниже, в прежнем торце первого этажа, в бывшей здесь когда-то гостиной. Но из-за того, что помещения там нанизаны на сплошной коридор, тянущийся через весь этаж от зала столовой мимо парадной лестницы к противоположному торцу, через и старую и новую часть дома, без видимых их разделений, то найти это помещение в целой череде других достаточно трудно.

А вот как описывает обстановку столовой И.В.Евдокимов:

«От старины в столовой осталось несколько вещей да значительные размеры комнаты. Она вся «сделана» (обстановочно) с музейными целями и «показывает» величайший упадок вкусов знати перед революцией. Эта обстановка какая-то карамельная смесь: чего тут только нет, натасканного из разных эпох. Задача достигнута вполне – комната дикая и бессмысленная /…/

В углублении водружён громадный накрытый стол, обставленный посудой (сакс начала XIX века). Вокруг стулья из ореха. На середине стола ужасный букет.

По стенам расставлены диваны, кресла красного дерева николаевского времени, два больших трюмо, две горки для фарфора. Суховатая по рисунку и исполнению николаевская мебель довольно приятна и даже красива в сравнении с безобразной роялью времён Александра III. Под стиль рояля на задней стенке поставлен дикий по формам букет времени полного упадка в мебельном производстве в начале XX века. На двух горках по стенам сосредоточен фарфор – Сакс, Гарднер, Мейсен, берлинского королевского завода, бывшего императорского (Екатерина, Павел, Александр), и даже одна стеклянная рюмка с елисаветинским орлом. Старое и новое перемешалось. В этом есть своеобразный упадочный стиль предреволюционной России.

Над всем этим «антикварно-лавочным» собранием висит живописный плафон безнадёжно-плохого исполнения. Отличительной его черой является пустота содержания, пустота композиции, выцветший колорит – сплошное белое пространство» (и это про тот же плафон, описание которого А.Н.Гречем мы привели чуть выше!)

Завершая описание столовой, Евдокимов делает интересный вывод: «Неисчислимые богатства Стрешневых как будто подают надежду, что в собрании их должны оказаться ценные картины, но из всех воспоминаний о прежних владельцах нельзя сделать вывода, чтобы они интересовались живописью и тем более специально её собирали. Кажется, Стрешневы всецело удовлетворялись сбережением исторических реликвий от Евдокии Лукьяновны, царскими сувенирами, табакерками, каретами – словом, русским прикладным искусством; семейные же портреты были неотъемлемой частицей помещичьего быта и в счёт идти не могут…».

Столовая. Фото середины 1920-х гг.