Полная версия

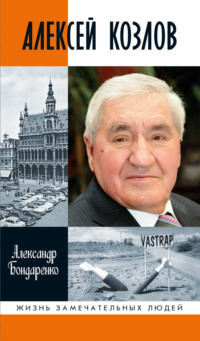

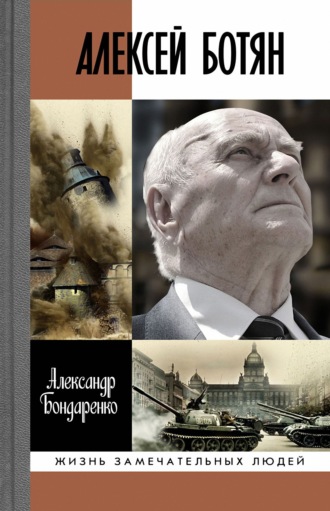

Алексей Ботян

«Если я хотел человека оскорбить, – усмехался Алексей Николаевич, – я мог ему сказать: ты злодий, вор… Но это было не то! А сказать: ты ж, курвин сын, большевик… Вот так было очень обидно!»

Между тем до в общем-то внезапного обострения отношений в марте 1939 года Польша самозабвенно следовала в фарватере германской политики, фактически превращаясь в профашистское государство и теряя ощущение объективной реальности.

По сообщению разведки, например, – это было ещё до подписания Мюнхенских договорённостей, в начале 1938 года, – советскому руководству было известно, что «германское правительство просило полковника Бека[16] довести в категорической форме до сведения Франции, что в случае, если она нападёт на Германию, для того чтобы прийти на помощь Чехословакии, польское правительство будет считать себя свободным от обязательств, вытекающих из франко-польского союза».

Очень интересная просьба, если вдуматься.

Когда же Франция на Германию нападать не стала, то Польша, верная гитлеровская прислужница, переключилась на Советский Союз – на ту единственную страну, что была готова прийти на помощь Чехословакии, преданной западными союзниками. Конечно, «история не знает сослагательного наклонения», но исследователь обязан анализировать каждый возможный вариант развития событий. Думается, что удар советских войск по гитлеровским агрессорам, безбоязненно (в Мюнхене ведь разрешили!) вторгшимся в Судетскую область, мог если не предотвратить Вторую мировую войну, то хотя бы оттянуть её начало. А этого руководство рейха очень опасалось, что подтверждал источник разведки НКВД во французском МИДе: «…ввиду усиления французских, британских, американских и советских вооружений, а также ввиду прогрессивного и непрерывного истощения сил Германии, Италии и Японии, время играет на руку странам, стремящимся к миру».

Но у польской стороны были другие устремления. В сентябре 1938 года итальянский посол в Варшаве сообщал в своё министерство иностранных дел: «С целью пресечения каких бы то ни было попыток СССР послать через Польшу войска в помощь Чехословакии, Польша с целью демонстрации начала 15 сентября манёвры на Волыни и под этим предлогом сконцентрировала там нужное количество войск».

Красиво – до невероятности! Так и представляешь, как гордые шляхтичи неколебимо встают на пути «московитских орд»; лихие уланы самоотверженно атакуют и обращают вспять советские танки Т-26 и БТ-7; в польских городах и сёлах вспоминают далёкие 1830 и 1863 годы, повсюду звучит гимн «Аще Польска не сгинела!» и раздаются патриотические призывы, главным из которых является требование не дать осквернить польскую землю ногой иноземного солдата! (К сожалению, весьма скоро тем самым уланам действительно пришлось атаковать в конном строю танки – но только немецкие, однако их клинки и пики оказались бессильны перед бронёй Т-II и Т-III.)

О том же, что в 1938 году соседняя Чехословакия отдавалась на растерзание Гитлеру, в Польше ещё мало кто думал. Хотя кое-кто в тамошней «верхушке» не без оснований рассчитывал, что немецкие союзники отблагодарят Польшу за её «принципиальную» антирусскую позицию. Действительно, от гитлеровских щедрот Польше вскоре перепала Тешинская область фактически развалившейся Чехословакии. Правда, «подарок» этот был дан ненадолго, до сентября 1939 года. Но вряд ли кто в польском руководстве мог предположить, что принесёт Польше тот роковой сентябрь…

Если же несколько «открутить» время назад, то можно понять, что польское руководство не просто рассчитывало получать какую-то выгоду от дружбы с возрождающейся Германией, но и просто-напросто использовать её в своих целях, на правах чуть ли не старшего партнёра. Тому свидетельство – опять-таки в сообщениях советской разведки:

«Военный атташе во Франции полковник Блешинский в узком кругу говорил, что “польско-немецкий союз преследует более серьёзные цели, чем нормализацию польско-немецких отношений. Старый игрок, как назвал Пилсудского[17] Блешинский, не даст себя обмануть молодому Гитлеру, и он его использует для крупной политической игры, о чём мы только в будущем узнаем”. Эти слова Блешинского были поняты в том смысле, что польско-немецкие отношения скреплены военным союзом, за которым скрываются агрессивные планы обоих союзников по отношению к восточным соседям»[18].

Но «старый игрок» вскоре скончался, а «молодой Гитлер» не только не пошёл на поводу у польского руководства, но даже не признал в Польше партнёра.

Впрочем, если говорить честно, то и сам первый маршал Польши и начальник Польского государства[19] признавал, что взаимоотношения польского и немецкого народов характеризовались как «тысячелетняя ненависть» (подчеркнём: данное чувство было взаимным!) и, чтобы она оказалась забыта, должно пройти немало времени. Признавал он это с горечью, так как сам являлся сторонником сближения Польши и Германии. Однако расстояние между общественным мнением и польской внешней политикой было слишком велико, и «низы» трезвели гораздо быстрее «верхов», которые почему-то – везде и всегда – считают, что они лучше всех остальных знают и понимают, в чём именно состоит народное счастье и каким путём следует вести страну. Вот и вели – в кильватере германской политики. А ведь источник, находящийся в посольстве Финляндии в Варшаве, информировал свой МИД (а заодно и советскую разведку) о том, что «отношение польской общественности к Германии… до некоторой степени переменилось. Главная причина этого, несомненно, кроется в боязни того, что после Чехословакии наступит очередь Польши».

Отрезвление «на высшем уровне» пришло слишком поздно, когда в марте 1939 года немцы потребовали от Польши возвратить им так называемый Данцигский коридор.

Сегодня, однако, мало кто знает, что это за «коридор» и куда он ведёт, а потому не лишним будет уточнить, что Данциг – это современный Гданьск, полумиллионный польский город, промышленный центр и крупный порт, расположенный в дельте реки Вислы, которая через 15 километров впадает в Гданьский залив Балтийского моря. В XII–XVI веках Данциг входил в состав Ганзейского союза городов, а потом стал «Королевским Польским Городом Данцигом», сохранив особые права и привилегии.

Затем, согласно Версальскому договору 1919 года, он был даже признан самостоятельным государством под названием «Вольный город Данциг», но в общем-то под польским протекторатом. К тому же Польше было предоставлено право преимущественного использования Данцигского порта. Но главное, что Польша вдобавок получила хотя и узкий, но открывший ей доступ к Балтийскому морю кусок германской территории, спешно наречённый поляками Померанским воеводством, также его называли «Польский коридор», и этот «коридор» отрезал Восточную Пруссию (ныне Калининградская область Российской Федерации) от остальной Германии.

Это был весьма щедрый подарок для Польши (за какие такие заслуги в сражениях Первой мировой войны?!) и оскорбительная, более того – унизительная потеря для Германии. Можно ещё понять и как-то стерпеть, что в 1919 году к победившей Франции отошли извечно спорные Эльзас и Лотарингия, но отдавать Данциг и часть балтийского побережья той самой Польше, которая давным-давно утратила своё былое величие, превратившись в европейскую приживалку? Кажется, что кем-то очень коварным и расчётливым в условия Версальского мирного договора, завершившего Первую мировую войну, намеренно закладывались те положения, что вскоре спровоцируют начало Второй мировой.

А далее, если открыть Политический словарь 1940 года, в котором эта информация являлась весьма современной и, так сказать, животрепещущей, то можно узнать, что «весной 1939 года Германия потребовала от Польши возвращения ей Данцига, а также Польского коридора. Возникший в связи с этим конфликт привёл 1 сентября 1939 г. к войне между Германией и Польшей…»[20].

Заметим, как сдержанно написано о начавшейся Второй мировой: «война между Германией и Польшей». Но дело в том, что, как указано в выходных данных, редакционная работа над Политическим словарём была закончена 2 декабря 1939 года. Так что фактически новый мировой пожар тогда ещё не разгорелся, хотя Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Канада, Южно-Африканский Союз и ряд других экзотических государств уже объявили Германии войну. Однако все боевые действия на тот период ограничились разгромом Польши, после чего Гитлер подписал декрет об упразднении Польского государства, да ещё в октябре того же 1939 года немецкая подводная лодка потопила в шотландской гавани Скапа-Флоук британский линкор «Ройял Оук» – при этом погибли 833 человека… Вот и вся Вторая мировая война на тот исторический период! Так что ещё оставались надежды, и немалые, что далее этого дело не пойдёт.

Итак, когда весной 1939-го Германия потребовала возвращения Данцига, Польша решительно воспротивилась этим притязаниям, уповая на свои соглашения о взаимопомощи с Францией и Англией. Поляки были уверены в союзниках, искренне надеялись, что те не дадут их в обиду. И всё же на всякий случай в Польше был проведён призыв резервистов.

Хочется уточнить для современного читателя – без каких-либо далеко идущих выводов! – что город Данциг, давно уже именуемый Гданьском, то есть то самое «яблоко раздора», спровоцировавшее начало Второй мировой войны, до сих пор остаётся на территории Польши.

Алексей Николаевич вспоминал, что в те времена офицеры периодически, хотя и нерегулярно, проводили у них в подразделении что-то типа политинформаций о международном положении. К тому же многие солдаты и сами стремились получать сведения о событиях, происходящих в мире. Как он выразился: «Два еврейчика у меня были, они регулярно покупали газеты – и я читал вместе с ними». Забота о командире, всё правильно!

Обстановка в Польше в те месяцы уже была такая, что чувствовалось: война на пороге. И она будет не с русскими, не с большевиками. Опасность грозит с запада. Эх, пан Пилсудский, первый маршал, начальник Польши, до чего же ты доигрался, «старый игрок», куда завёл свою страну?!

«Поляки не трусливатый народ, и патриотизм у них в крови! – так высказался Ботян. – У них в школах всё преподают в патриотическом духе: с кем и когда поляки воевали, что завоёвывали, какая храбрость у них удивительная… Вот только гонору у поляков, скажем честно, излишнего много, так что в описании своей истории – а я знаю историю Польши, изучал её как будущий школьный учитель, – они эту свою храбрость просто перебарщивают. Очень они любят вспоминать про Костюшко, который против России восстание поднимал, про других таких же своих героев, про короля Стефана Батория, который походами на Россию ходил. Помнят и про то, что Смоленск некогда входил в состав Польши…»

Но только ведь и немцы прекрасно помнили, что всего 20 лет назад, а также на протяжении многих веков до этого польский город Гданьск был немецким Данцигом.

Вот что писал в своих мемуарах, пафосно названных «Утерянные победы», гитлеровский фельдмаршал Эрих фон Манштейн, считавшийся лучшим стратегом Третьего рейха:

«Польша была для нас источником горьких чувств, так как она по Версальскому договору приобрела немецкие земли, на которые она не могла претендовать ни с точки зрения исторической справедливости, ни на основе права народов на самоопределение. Кроме того, этот факт для нас, солдат, в период слабости Германии был постоянным источником озабоченности. Любой взгляд на географическую карту показывал всю неприглядность создавшегося положения. Какое неразумное начертание границ! Как искалечена наша родина!»[21]

Далее автор утверждает, что «ОКХ[22] до весны 1939 года никогда не имело в своём портфеле плана стратегического развёртывания с целью наступления на Польшу. Все военные приготовления на Востоке носили до этого момента чисто оборонительный характер»[23].

Если было именно так, то нельзя не отметить оперативности и эффективности действий гитлеровского командования. До весны 1939 года оно не имело никаких планов, а уже к ближайшей осени «для войны с Польшей Германия выставила основную и наиболее боеспособную часть своих сухопутных и военно-воздушных сил: 62 дивизии, в том числе 7 танковых и 8 моторизованных, и одну кавалерийскую бригаду, в которых насчитывалось более 1,8 миллиона человек, около 3200 танков, 6000 орудий и миномётов, до 2100 боевых самолётов»[24].

«Польша в ходе оборонительных сражений смогла противопоставить противнику 36 пехотных дивизий, 2 моторизованные, 3 горнострелковые и 11 кавалерийских бригад, общей численностью 1 миллион человек, около 600 танков, 4500 орудий и миномётов, примерно 400 боевых самолётов». Далее в этой же книге дается следующая оценка: «На состояние польских вооружённых сил отрицательно влияла общая экономическая отсталость Польши. Они уступали противнику не только в количественном, но и в качественном отношении. Подавляющая часть танков и самолётов, находившихся на вооружении, была устаревшей конструкции. В войсках не хватало транспортных средств, бронетанковой техники, средней и тяжёлой артиллерии, особенно зенитных и противотанковых орудий»[25].

Поэтому в августе 3-й дивизион зенитной артиллерии перебросили на западную границу – куда-то в район Познани, уже в качестве боевого, а совсем не учебного подразделения.

Там, на польско-германской границе, и началась для Алексея Ботяна война, которая продлится почти шесть лет. Воевать он начал капралом в польской зенитной артиллерии, никоим образом, разумеется, не предполагая, кем и где будет ему суждено эту войну закончить.

Предположить то, что произойдёт впоследствии, не помогла бы нашему герою даже его весьма богатая и дерзкая фантазия.

Вечером 31 августа 1939 года эсэсовцы инсценировали нападение поляков на радиостанцию приграничного города Глейвиц – со стрельбой у микрофона, ультиматумом на польском языке и расстрелянными немецкими уголовниками, переодетыми в польскую военную форму… Так сказать, «террористы, уничтоженные на месте преступления» – то есть «вещественные доказательства».

Германия тут же дала «адекватный ответ».

«1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут немецко-фашистская авиация нанесла удары по аэродромам, узлам коммуникаций, экономическим и административным центрам Польши. Германский линкор “Шлезвиг-Гольштейн”, заранее прибывший к польскому побережью, открыл огонь по полуострову Вестерплатте. Сухопутные силы вермахта перешли границу и вторглись в Польшу с севера из Восточной Пруссии, с запада из Восточной Германии и с юга из Словакии»[26].

«Вскоре после того как армии 1 сентября 1939 года на рассвете перешли границу, завязались ожесточённые бои, в ходе которых противник был сбит с занимаемых им позиций…

Решающее значение для боевых действий в первую неделю войны имели, по-видимому, два фактора, которые впервые выступили в этой кампании.

Первым из них был прорыв фронта противника нанёсшими глубокий удар в тыл танковыми соединениями, для одновременного следования с которыми, однако, пехотные дивизии должны были напрячь все свои силы.

Другой фактор состоял в том, что вражеская авиация в результате успешных действий немецкой авиации была почти полностью парализована, что относилось также и к управлению, связи и средствам сообщения…»[27] – вспоминал всё тот же Манштейн.

Отметим, что эта тактика, показавшая свою эффективность в самый первый день Второй мировой войны, впоследствии применялась германским командованием неоднократно. Военные теоретики считают, что выдержать подобный удар опытного и отлично подготовленного к боевым действиям агрессора, отразить его, а затем сразу же перейти в контрнаступление – невозможно. Подвергшаяся нападению сторона неизбежно будет вынуждена отступить, но в каком порядке она это сделает, как и насколько отойдёт – это уже в большей степени зависит от самой обороняющейся армии, а не от противника.

Ápropos[28], а вы-то где, друзья-союзники? Так сказать, старшие товарищи легкомысленной Польши? Совсем ведь ещё недавно, в апреле всё того же 1939 года, в Лондоне были подписаны англо-польский договор о взаимопомощи и секретный к нему протокол[29].

В статье 1-й договора было недвусмысленно сказано:

«В случае если одна из Договаривающихся Сторон будет вовлечена в военные действия против европейской державы вследствие агрессии последней против этой Договаривающейся Стороны, другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, ведущей военные действия, поддержку и помощь всеми силами…»[30]

В протоколе следовало необходимое пояснение:

«Польское правительство и правительство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии договорились о следующем истолковании Соглашения о взаимопомощи, подписанного сегодня, как единственно достоверном и обязательном:

I. Под выражением “европейская держава”, употребляемом в Соглашении, следует понимать Германию…»[31]

Ваше величество, «английский круль», где же вы? Где же ваша обещанная помощь, джентльмены?! Ну а куда же подевалась галантная Франция, давний «друг» поляков, не раз, кстати, натравливавшая Польшу на Россию и даже в 1812 году водившая её солдат под наполеоновскими орлами[32] в Москву? Да там же, где и Великобритания.

А ведь приди они, как и обещали, на помощь Польше – и вся мировая история пошла бы иным путём. Не было бы катастрофы Дюнкерка, захвата Бельгии и Нидерландов, массированных бомбардировок Лондона и парада гитлеровских войск на Елисейских Полях в Париже… Обо всём прочем мы и говорить не будем!

С тем, что в то время мировую войну ещё можно было остановить, согласны и историки.

«Польское правительство тщетно призывало западных союзников развернуть активные военные действия против Германии. В те дни 85 французским дивизиям, в составе которых насчитывалось 2200 танков, на западном фронте противостояла немецкая группа “Ц”. В её состав входила 31 дивизия, из которых только 11 были кадровыми, а остальные – слабо обученными и плохо вооружёнными формированиями. В этой группе армий не было ни одной моторизованной части, ни одного танка. Наступление войск англо-французской коалиции при таком соотношении сил могло бы поставить Германию на край катастрофы. Однако этого не случилось. Согласно планам англо-французского командования, широкое наступление на Германию с запада должно было состояться лишь в отдалённом будущем, когда Англия и Франция сумеют заполучить себе в союзники США. Растрачивать силы ради спасения такого “малоценного” союзника, как Польша, они не были намерены»[33]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Документы, опубликованные без указания источника, предоставлены автору Архивом Службы внешней разведки. (Здесь и далее – примечания автора.)

2

Точнее, там ошибочно написано «Виленского уезда Виленской губернии», но в статье «Вилейка» говорится, что Молодечно входит в данный уезд. Не всё так просто!

3

«Во всей Польше на 3 миллиона белорусов было всего несколько белорусских школ, в которых учились только 2 тысячи белорусских детей. Больше половины населения [Западной] Белоруссии было неграмотно» (Политический словарь. М., 1940. С. 195).

4

Аксаков С. Т. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1986. Т. 1. С. 253.

5

Быстро! (нем.).

6

Господин офицер! (нем.).

7

Органы государственной безопасности СССР в Великой Оте-чественной войне. М., 2008. Т. 4. Кн. 2: Великий перелом. С. 691.

8

Франц Викентьевич Кушель (1895–1968) – штабс-капитан Русской императорской армии, затем – офицер Польской армии, после 1939 года недолго пробыл в советском плену, затем жил в Минске; с 1941 года на службе у немцев, в конце войны – командир дивизии СС «Беларусь». Умер в США.

9

Кубе Вильгельм Рихард Пауль (1887–1943) – группенфюрер СС, генерал-комиссар генерального округа Белоруссия (1941–1943).

10

Лесные заросли, непроходимый лес.

11

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1990. Т. 1. С. 63.

12

Алексей Алексеевич Игнатьев, граф (1877–1954) – участник Русско-японской войны, военный агент (атташе) России во Франции в 1912–1917 годах, полковник; при Временном правительстве – генерал-майор; перешёл на сторону советской власти, генерал-лейтенант (1943).

13

Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 75.

14

Артур Христианович Артузов (Фраучи) (1891–1937) – руководитель советской внешней разведки в 1931–1935 годах.

15

Антонов В. С., Карпов В. Н. Тайные информаторы Кремля: Волленберг, Артузов и другие. М., 2001. С. 168.

16

Польский министр иностранных дел.

17

Иосиф (Юзеф) Пилсудский (1867–1935) – польский государственный и военный деятель; премьер-министр в 1926–1928 и 1930 годах. Первый маршал Польши и начальник Польского государства.

18

Секреты польской политики 1935–1945. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. М., 2010. С. 19.

19

Официальные титулы Пилсудского.

20

Политический словарь. М., 1940. С. 155, 156.

21

Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2010. С. 13.

22

ОКХ – от нем. OKH (Oberkommando des Heeres) – главнокомандование сухопутных сил вермахта.

23

Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2010. С. 15.

24

Мировые войны ХХ века. М., 2002. Кн. 3: Вторая мировая война. Исторический очерк. С. 70.

25

Мировые войны ХХ века. М., 2002. Кн. 3: Вторая мировая война. Исторический очерк. С. 70.

26

История Второй мировой войны. 1939–1945. М., 1974. Т. 3. С. 13.

27

Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2010. С. 39.

28

Между прочим, кстати (фр.).

29

См. Политический словарь, выпущенный именно в то время. Подтверждается это и выступлением британского премьера Чемберлена в палате общин 31 марта 1939 года. Однако некоторые современные источники почему-то указывают дату подписания польско-британского договора как 25 августа 1939 года.

30

Мировые войны ХХ века. М., 2002. Кн. 4: Вторая мировая война. Документы и материалы. С. 82.

31

Мировые войны ХХ века. М., 2002. Кн. 4: Вторая мировая война. Документы и материалы. С. 83.

32

Орлами именовались знамёна армии императора Наполеона I.

33

Мировые войны ХХ века. М., 2002. Кн. 3: Вторая мировая война. Исторический очерк. С. 72.